那位年輕的製作人站在第三層樓的窗邊,我們在樓下凌亂寒冷的草坪上用力揮手,希望他越過電腦屏幕的視頻,能注意到這小小的線索。

直線距離不超過50m,但從他的視角來看,我們就像兩個犯罪片裡不懷好意的反面角色。

“看到我們了嗎?”

“可以看到。”

“你希望我們站在哪裡?”

“如果能選,我希望你們站在空中。”

1 / 2

這就是我作為發行方的一員,第一次見到《籠中窺夢》製作人周棟的場景。

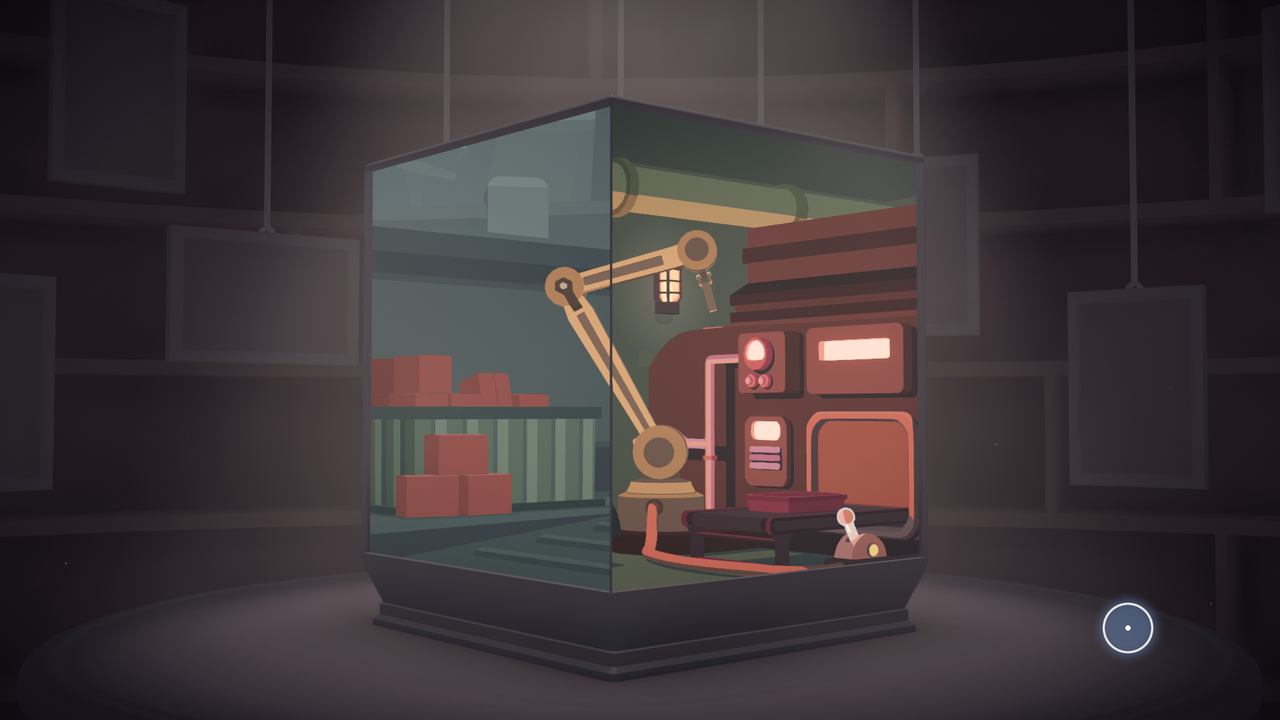

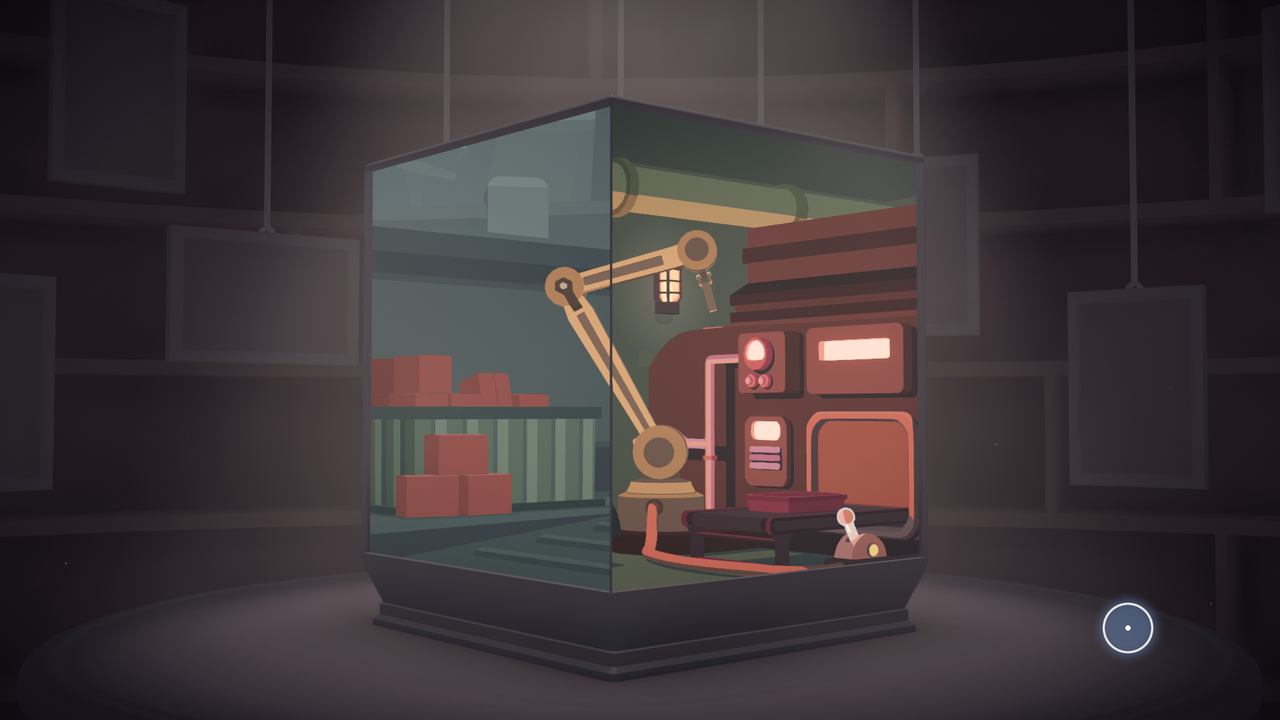

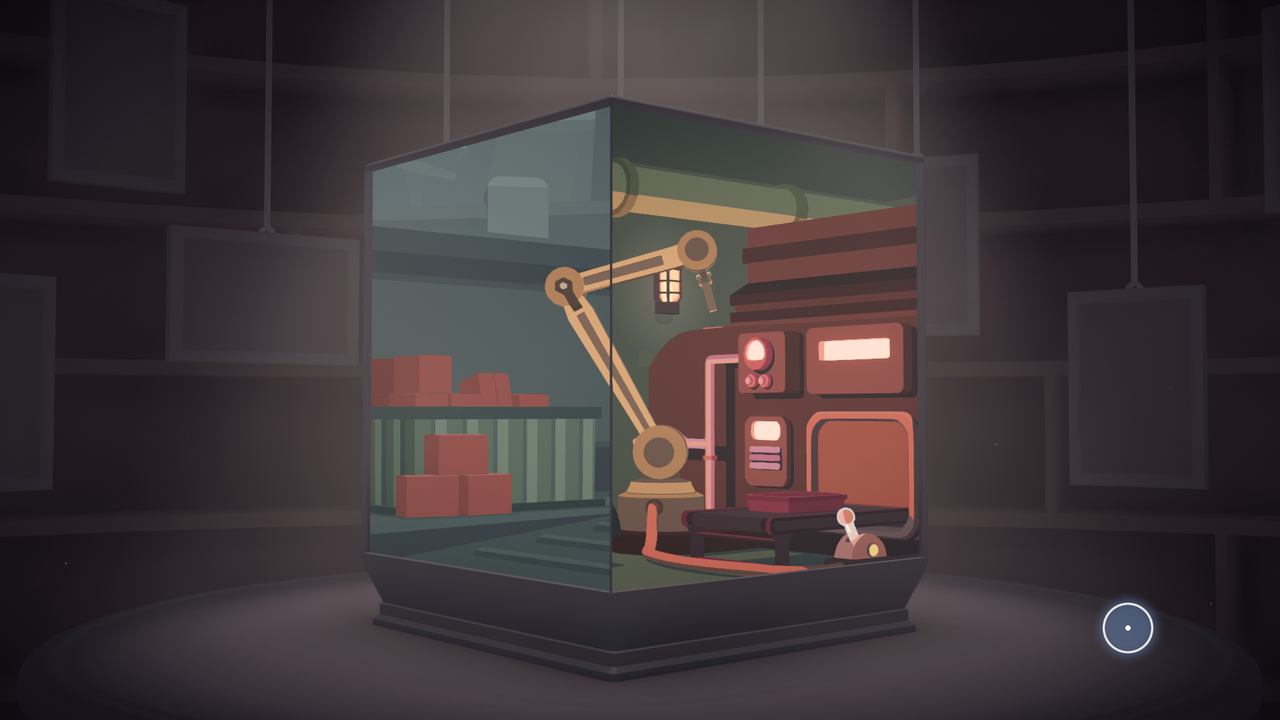

《籠中窺夢》是一款由心動發行,周棟和1+所在的Optillusion工作室開發的視錯覺解謎遊戲,在11月16日發售前,製作人周棟來到了上海。 我們跨越了半個上海的距離來到這裡,但從始至終沒有上樓,通過微信視頻進行了一次“若即若離”的採訪。

在發售前的緊要關頭,來一場線上採訪已經是奢侈。修bug,查版本,水QQ群、看發行方案,檢查素材,隨著發售日一天天接近,周棟的工作愈加繁忙。

我們也是一樣,在143遍通關《籠中窺夢》後,某位編輯突然提出:

“遊戲看了好多遍了,已經看不出什麼新東西了。不如……換個角度,去酒店底下看看做遊戲的人?”

“這麼忙的時候……”

“很浪漫啊!”

為了讓採訪看起來更井井有條,我們寫了一份洋洋灑灑兩千字的採訪大綱,自我介紹就佔了一半的比例。 甚至準備了一封“寫給Moncage的情書”,提前去現場踩點,然後戰戰兢兢地等待迴音。

“會不會被以為是跟蹤狂?提出要房間號和照片這種事,很失禮吧?”

我們緊張程度超過了學生時代的告白,正式採訪的路上,其中一位同事甚至弄丟了手機。

——沒錯,開發者在三天後答應了我們唐突的見面約定。

來的路上

所以當我們真正和寒潮一起空降到酒店附近時,在那個空曠的草坪上,我甚至產生了一種“Deja-vu”(幻覺記憶):低頭看電腦,這個年輕的製作人和我們的眼神只有10cm,抬頭看向冷空氣中的酒店,那裡只有一個白色的人影。

讓我們回到故事的開始吧,兩年前周棟從NYU畢業,那時的《籠中窺夢》還只是他的畢業作品。

“你還記得第一次把《籠中窺夢》拿給別人看時的心情嗎?”

“會胃痛。”

周棟調整了一下攝像頭,重新坐下,“第一次參加比賽那會兒就像大學1000米跑之前,我們帶著一臺電腦就去了最角落的展,甚至沒有打印一張海報。”

要知道,靜態圖下的《籠中窺夢》和動態玩起來壓根是兩回事:

1 / 2

他壓了壓帽子,掩住描述起那天展臺被圍得水洩不通的眉飛色舞,在沒有海報,沒有PV,無文字敘事無法劇透的情況下,《籠中窺夢》的demo在嘈雜的初賽現場被最後一個叫到晉級的名字,而後連著拿下了兩個獎項。

能以玩家身份進入遊戲設計專業學習,並在畢業之後不用急著選擇道路,能先相對穩定的把自己想要的遊戲做出來甚至拿獎,這是大部分人難以奢求的人生。

過於順利的人生讓我想問一些稍顯刻薄的問題: “做遊戲難還是讀遊戲設計難?會不會做著做著卡住了?‘書到用時方恨少’吧?”

他直接給我放了一個掄大錘視頻:

“這是我們老師做的遊戲,《Getting Over It》,你肯定見過。有時候我覺得我們做《籠中窺夢》就像無窮無盡的掄大錘。一旦跌落谷底就得全部重來,現實比寫論文難不止一個量級。”

該死,你不是說像這樣沙雕吧?

這款遊戲還有另一個名字《掘地求升》

在線性遊戲裡,每一個謎題的修改都可能會涉及到接下來的貫穿連接,就像一列排成直線的多米諾骨牌一樣,想要迅速抽走替換一張進去難度極大。但在《籠中窺夢》這樣碎片化敘事的類型中,單向的骨牌成為了處處聯結的蛛網,每一點微小的變動都會影響故事的整體。

“到底還有什麼能拼的?”成了這幾年周棟問自己最多的問題。

意外的是,他的頭髮依舊茂密。

在過往的採訪中,聊起策劃過程的靈感來源,周棟對外的統一口徑是“冥想”,這個在硅谷風靡一時的詞,略顯抽象而並不能帶給其他從業者太多啟發,甚至也很難想象到底在工作室裡是怎樣一種入定情狀。

“冥想真的管用嗎?我是說,要是我很可能想著想著就睡著了……”說實話,我並不相信這就是創作的真相。

“hmmm,從電影的某幾幀畫面裡來,從家裡的檯燈取材,甚至連家裡的小藥片都做進去了,不過最多的還是拉著女朋友(或者被拉著)出門,想了想,記不得我們打卡了多少燈塔。”

研究生二年級,周棟和女朋友第一次去看燈塔,這成為了日後遊戲中最重要的原型之一。

在焦慮和卡殼的同時,周棟並沒有忘記給遊戲加入一點shot,遊戲裡甚至放進了曾經指導過他們的Jason(《畫中世界》作者)的專屬彩蛋:“我告訴他了但是……估計他找不到嘿嘿。”對於彩蛋的詳細情況,他一直避而不談,只在最後的追問下告訴我總共有6個,請玩家共同發現。

《籠中窺夢》並不是一個簡單的遊戲,對於我這樣勇闖《繡湖》《The Room》全系列,沉迷《機械迷城》和《紀念碑谷》的玩家來說也不是,準確的說,在我第N次不服輸的拒絕點空格(打開提示系統)後,因為卡關太久,開發者留下的線索自動高亮了:

“為什麼會貼心的搞一個提示系統?玩了那麼多遍,你們還對難度有感知嗎?”

“早就玩麻了,麻到閉著眼睛也能通關,所以得不停地問身邊人的反饋,之前我做遊戲都是純難,被吐槽過很多次。”

Broken Melody,周棟早期在NYU的作品,直接被Jonathan Blow(吹哥)批評為“在咖啡里加屎”

其實顏色和形狀的近似捕捉僅僅是《籠中窺夢》的入門題,在人們日常的夢境中,關於顏色和聲音,有著許多說法:

而遊戲裡營造的色調和空間感無限接近於夢境的支離破碎,你甚至能在這種虛幻之中逐步感受到劇情設計者的暗合。當廢墟與軍營在立方體上取代燈塔與鄉村,當子彈從靶場射進戰場,無需額外的文字說明,就能自然而然與故事產生共鳴。

採訪那天恰巧浮現些許晴朗的痕跡,寒冷的雲朵大片漂浮在建築上空,喜歡“超現實夢境”的周棟囉裡八嗦地和我們講起他策劃的創意,在窗前來回踱步,談論關於如何建造屬於他的cloud factory:一佳空閒的時候喜歡推著購物車逛超市,瞥到合適的零部件就做進遊戲,而周棟則喜歡打打galgame——在無文字敘事之餘,他的最愛是純愛gal《星空的記憶》。

即便在國外唸書依舊喜歡白毛蘿莉

“接下來還做視錯覺嗎?想做什麼?”

“你近不近視?”

周棟眯起了眼睛。

”有想過做一個關於‘模糊’的遊戲,比如遠看是一個人形,近看可能是別的物體,通過控制模糊的程度、聚焦的地方,去改變物體在遊戲中的樣貌。”

“剛好啊,我是高度近視+散光。”

在《籠中窺夢》正式與玩家們見面前,周棟似乎擁有了每個獨立開發者在此時所能擁有的一切:家人的支持、大師的指導、獎項的認可、玩家的正向反饋以及依舊年輕的容顏。

處在籠外、酒店之外的我們看到的是個一路順風順水的周棟,但在籠中造夢的他卻有著我們所不知道的另一面。

在《籠中窺夢》因為沒有提示難倒了幾乎每一個試玩玩家時,他為了收集批評拉著玩過的每一個人,求他們說說這個遊戲有什麼缺點。在幾乎沒有外力阻撓的情況下,獨立開發者必須逼迫自己變得更敏銳一些,再敏銳一些,來讓自己更清醒的面對那些遞來的橄欖枝和青睞。

2019年Weplay試玩

在《籠中窺夢》的謎題陷入停滯時,他也不太能通過享受其他遊戲的樂趣來解壓,職業病讓他一打開遊戲就開始習慣性拆解玩法機制,唯有以劇情和文字取勝的galgame能讓他短暫沉浸一會兒。

周棟酷愛“自虐”,這是每一個創作者的自覺。

“工業設計設計一個物品,建築設計一棟房子,城市規劃設計一個城市,而遊戲,設計的是一整個世界。”這周棟大學時定下想要做遊戲方向的原因。

最後,我們準備了一個彩蛋。

對稱的M被平分為兩半,畫在兩個魔方上:屏幕裡一個,屏幕外一個。在鏡頭的獨特視角下,兩個魔方旋轉拼接,合為一體。

剛提出這個方案編輯其實就後悔了:它比想象中麻煩得多。一個人要用單手把魔方精準擰過四分之一週,一個人要反覆調整尋找合適的拍攝角度,屏幕裡的周棟也必須舉著魔方,一動不動。這種連受訪者都要勞心費神的行為藝術,就算不被斃掉,也至少該面臨各種各樣的異議。

然而異議沒有到來。沒有人擔心實現難度,沒有人抱怨出勤的勞累。同事們趴在電腦前研究鏡頭的角度,耗材和出勤費用像不要錢一樣記到公司的賬上。

周棟也爽快地答應下來,參與到其中。他神情嚴肅,將魔方牢牢地舉到固定的高度,像在全身心體驗一個遊戲精巧的結尾。

就是這樣一個人,這樣一群人,正在竭盡全力地試圖把一些不一樣的東西傳達給大家。

也許左偏一點,也許右移一下,但總有一天,一定能和你...咔噠——對上啦。