那位年轻的制作人站在第三层楼的窗边,我们在楼下凌乱寒冷的草坪上用力挥手,希望他越过电脑屏幕的视频,能注意到这小小的线索。

直线距离不超过50m,但从他的视角来看,我们就像两个犯罪片里不怀好意的反面角色。

“看到我们了吗?”

“可以看到。”

“你希望我们站在哪里?”

“如果能选,我希望你们站在空中。”

1 / 2

这就是我作为发行方的一员,第一次见到《笼中窥梦》制作人周栋的场景。

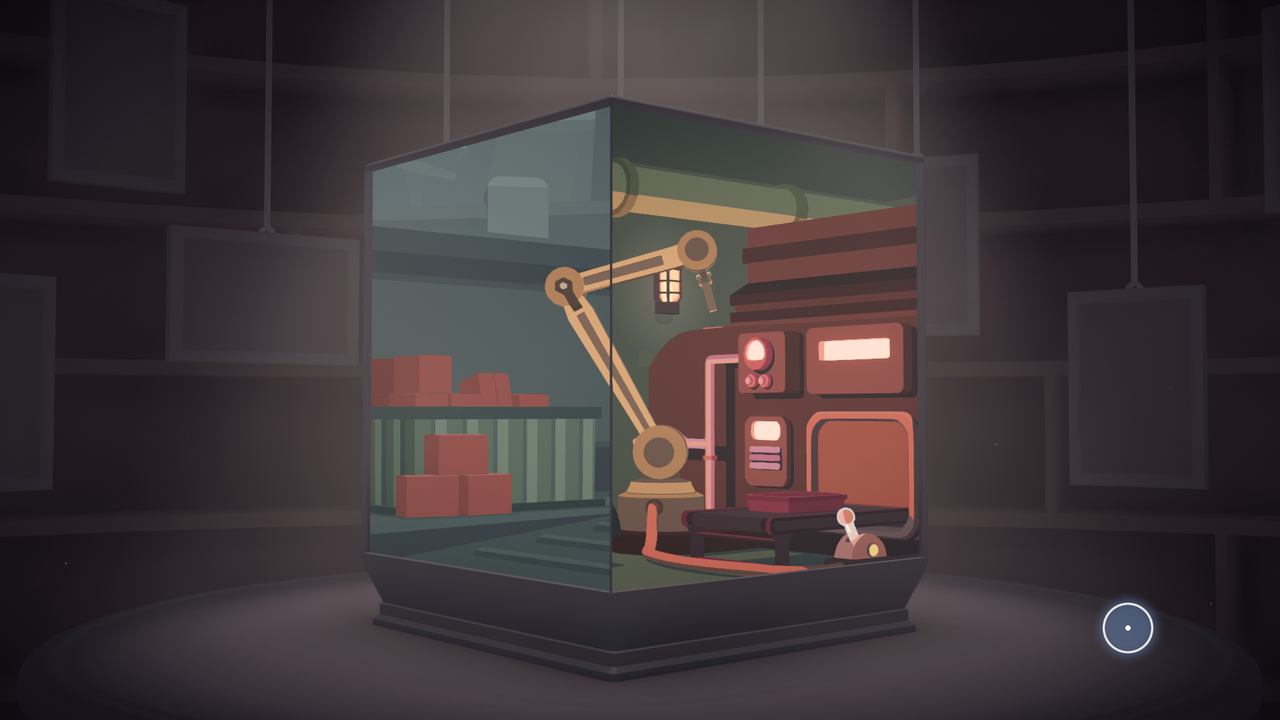

《笼中窥梦》是一款由心动发行,周栋和1+所在的Optillusion工作室开发的视错觉解谜游戏,在11月16日发售前,制作人周栋来到了上海。 我们跨越了半个上海的距离来到这里,但从始至终没有上楼,通过微信视频进行了一次“若即若离”的采访。

在发售前的紧要关头,来一场线上采访已经是奢侈。修bug,查版本,水QQ群、看发行方案,检查素材,随着发售日一天天接近,周栋的工作愈加繁忙。

我们也是一样,在143遍通关《笼中窥梦》后,某位编辑突然提出:

“游戏看了好多遍了,已经看不出什么新东西了。不如……换个角度,去酒店底下看看做游戏的人?”

“这么忙的时候……”

“很浪漫啊!”

为了让采访看起来更井井有条,我们写了一份洋洋洒洒两千字的采访大纲,自我介绍就占了一半的比例。 甚至准备了一封“写给Moncage的情书”,提前去现场踩点,然后战战兢兢地等待回音。

“会不会被以为是跟踪狂?提出要房间号和照片这种事,很失礼吧?”

我们紧张程度超过了学生时代的告白,正式采访的路上,其中一位同事甚至弄丢了手机。

——没错,开发者在三天后答应了我们唐突的见面约定。

来的路上

所以当我们真正和寒潮一起空降到酒店附近时,在那个空旷的草坪上,我甚至产生了一种“Deja-vu”(幻觉记忆):低头看电脑,这个年轻的制作人和我们的眼神只有10cm,抬头看向冷空气中的酒店,那里只有一个白色的人影。

让我们回到故事的开始吧,两年前周栋从NYU毕业,那时的《笼中窥梦》还只是他的毕业作品。

“你还记得第一次把《笼中窥梦》拿给别人看时的心情吗?”

“会胃痛。”

周栋调整了一下摄像头,重新坐下,“第一次参加比赛那会儿就像大学1000米跑之前,我们带着一台电脑就去了最角落的展,甚至没有打印一张海报。”

要知道,静态图下的《笼中窥梦》和动态玩起来压根是两回事:

1 / 2

他压了压帽子,掩住描述起那天展台被围得水泄不通的眉飞色舞,在没有海报,没有PV,无文字叙事无法剧透的情况下,《笼中窥梦》的demo在嘈杂的初赛现场被最后一个叫到晋级的名字,而后连着拿下了两个奖项。

能以玩家身份进入游戏设计专业学习,并在毕业之后不用急着选择道路,能先相对稳定的把自己想要的游戏做出来甚至拿奖,这是大部分人难以奢求的人生。

过于顺利的人生让我想问一些稍显刻薄的问题: “做游戏难还是读游戏设计难?会不会做着做着卡住了?‘书到用时方恨少’吧?”

他直接给我放了一个抡大锤视频:

“这是我们老师做的游戏,《Getting Over It》,你肯定见过。有时候我觉得我们做《笼中窥梦》就像无穷无尽的抡大锤。一旦跌落谷底就得全部重来,现实比写论文难不止一个量级。”

该死,你不是说像这样沙雕吧?

这款游戏还有另一个名字《掘地求升》

在线性游戏里,每一个谜题的修改都可能会涉及到接下来的贯穿连接,就像一列排成直线的多米诺骨牌一样,想要迅速抽走替换一张进去难度极大。但在《笼中窥梦》这样碎片化叙事的类型中,单向的骨牌成为了处处联结的蛛网,每一点微小的变动都会影响故事的整体。

“到底还有什么能拼的?”成了这几年周栋问自己最多的问题。

意外的是,他的头发依旧茂密。

在过往的采访中,聊起策划过程的灵感来源,周栋对外的统一口径是“冥想”,这个在硅谷风靡一时的词,略显抽象而并不能带给其他从业者太多启发,甚至也很难想象到底在工作室里是怎样一种入定情状。

“冥想真的管用吗?我是说,要是我很可能想着想着就睡着了……”说实话,我并不相信这就是创作的真相。

“hmmm,从电影的某几帧画面里来,从家里的台灯取材,甚至连家里的小药片都做进去了,不过最多的还是拉着女朋友(或者被拉着)出门,想了想,记不得我们打卡了多少灯塔。”

研究生二年级,周栋和女朋友第一次去看灯塔,这成为了日后游戏中最重要的原型之一。

在焦虑和卡壳的同时,周栋并没有忘记给游戏加入一点shot,游戏里甚至放进了曾经指导过他们的Jason(《画中世界》作者)的专属彩蛋:“我告诉他了但是……估计他找不到嘿嘿。”对于彩蛋的详细情况,他一直避而不谈,只在最后的追问下告诉我总共有6个,请玩家共同发现。

《笼中窥梦》并不是一个简单的游戏,对于我这样勇闯《绣湖》《The Room》全系列,沉迷《机械迷城》和《纪念碑谷》的玩家来说也不是,准确的说,在我第N次不服输的拒绝点空格(打开提示系统)后,因为卡关太久,开发者留下的线索自动高亮了:

“为什么会贴心的搞一个提示系统?玩了那么多遍,你们还对难度有感知吗?”

“早就玩麻了,麻到闭着眼睛也能通关,所以得不停地问身边人的反馈,之前我做游戏都是纯难,被吐槽过很多次。”

Broken Melody,周栋早期在NYU的作品,直接被Jonathan Blow(吹哥)批评为“在咖啡里加屎”

其实颜色和形状的近似捕捉仅仅是《笼中窥梦》的入门题,在人们日常的梦境中,关于颜色和声音,有着许多说法:

而游戏里营造的色调和空间感无限接近于梦境的支离破碎,你甚至能在这种虚幻之中逐步感受到剧情设计者的暗合。当废墟与军营在立方体上取代灯塔与乡村,当子弹从靶场射进战场,无需额外的文字说明,就能自然而然与故事产生共鸣。

采访那天恰巧浮现些许晴朗的痕迹,寒冷的云朵大片漂浮在建筑上空,喜欢“超现实梦境”的周栋啰里八嗦地和我们讲起他策划的创意,在窗前来回踱步,谈论关于如何建造属于他的cloud factory:一佳空闲的时候喜欢推着购物车逛超市,瞥到合适的零部件就做进游戏,而周栋则喜欢打打galgame——在无文字叙事之余,他的最爱是纯爱gal《星空的记忆》。

即便在国外念书依旧喜欢白毛萝莉

“接下来还做视错觉吗?想做什么?”

“你近不近视?”

周栋眯起了眼睛。

”有想过做一个关于‘模糊’的游戏,比如远看是一个人形,近看可能是别的物体,通过控制模糊的程度、聚焦的地方,去改变物体在游戏中的样貌。”

“刚好啊,我是高度近视+散光。”

在《笼中窥梦》正式与玩家们见面前,周栋似乎拥有了每个独立开发者在此时所能拥有的一切:家人的支持、大师的指导、奖项的认可、玩家的正向反馈以及依旧年轻的容颜。

处在笼外、酒店之外的我们看到的是个一路顺风顺水的周栋,但在笼中造梦的他却有着我们所不知道的另一面。

在《笼中窥梦》因为没有提示难倒了几乎每一个试玩玩家时,他为了收集批评拉着玩过的每一个人,求他们说说这个游戏有什么缺点。在几乎没有外力阻挠的情况下,独立开发者必须逼迫自己变得更敏锐一些,再敏锐一些,来让自己更清醒的面对那些递来的橄榄枝和青睐。

2019年Weplay试玩

在《笼中窥梦》的谜题陷入停滞时,他也不太能通过享受其他游戏的乐趣来解压,职业病让他一打开游戏就开始习惯性拆解玩法机制,唯有以剧情和文字取胜的galgame能让他短暂沉浸一会儿。

周栋酷爱“自虐”,这是每一个创作者的自觉。

“工业设计设计一个物品,建筑设计一栋房子,城市规划设计一个城市,而游戏,设计的是一整个世界。”这周栋大学时定下想要做游戏方向的原因。

最后,我们准备了一个彩蛋。

对称的M被平分为两半,画在两个魔方上:屏幕里一个,屏幕外一个。在镜头的独特视角下,两个魔方旋转拼接,合为一体。

刚提出这个方案编辑其实就后悔了:它比想象中麻烦得多。一个人要用单手把魔方精准拧过四分之一周,一个人要反复调整寻找合适的拍摄角度,屏幕里的周栋也必须举着魔方,一动不动。这种连受访者都要劳心费神的行为艺术,就算不被毙掉,也至少该面临各种各样的异议。

然而异议没有到来。没有人担心实现难度,没有人抱怨出勤的劳累。同事们趴在电脑前研究镜头的角度,耗材和出勤费用像不要钱一样记到公司的账上。

周栋也爽快地答应下来,参与到其中。他神情严肃,将魔方牢牢地举到固定的高度,像在全身心体验一个游戏精巧的结尾。

就是这样一个人,这样一群人,正在竭尽全力地试图把一些不一样的东西传达给大家。

也许左偏一点,也许右移一下,但总有一天,一定能和你...咔哒——对上啦。