落日間鏈接:Slavoj Žižek 意識形態是原始的增強現實 (2017)

譯按

就像大部分當代哲學家對電子遊戲不熟悉而避而不談(而去談其他藝術形式)一樣,即便是齊澤克,全然不同於他對於電影的信手拈來甚至積極參與創作,你也很難找到多少他自己直接地對電子遊戲的論述,只能在《Lessons From the “Airpocalypse”》的片段中,找到其一段關於電子遊戲的議論:

其中的一部分討論涉及到電子遊戲新的主體性形式:「不死 (undead subjectivity)」,這種從薩德侯爵的意象開啟的「淫蕩性的永生」(obscene immortality)的悲劇在於永遠死不了,而這也日益決定和影響了我們的日常經驗,一切都可以重新開始,試試這個,再試試那個,而其中對自身有限性,可朽性的認識被廢除了。(這部分的內容延續的討論或可參考他的文章 The Obscene Immortality and its Discontents)

另一部分則就是本篇文章中提及的對於《精靈寶可夢GO》,以及是AR技術的批判性視角。在其中他提出了知名暴論,即「希特勒一定是最好的《Pokemon: Go》的玩家」。但這裡要注意的是,實際上齊澤克並不真的就《寶可夢GO》這個遊戲在進行批判,也不是特定的對遊戲的批判,而是更像是一種哲學闡述上的方便的舉例,對新技術可能帶來的意識形態的變化(具現化與外化)過程的整體敘述。但這依舊能夠給我們打開一扇從哲學視角對遊戲中的「大他者」,也就是遊戲設計維度的關注,只是別覺得齊澤克僅僅在談論或批判某個遊戲,就像他自己說的:

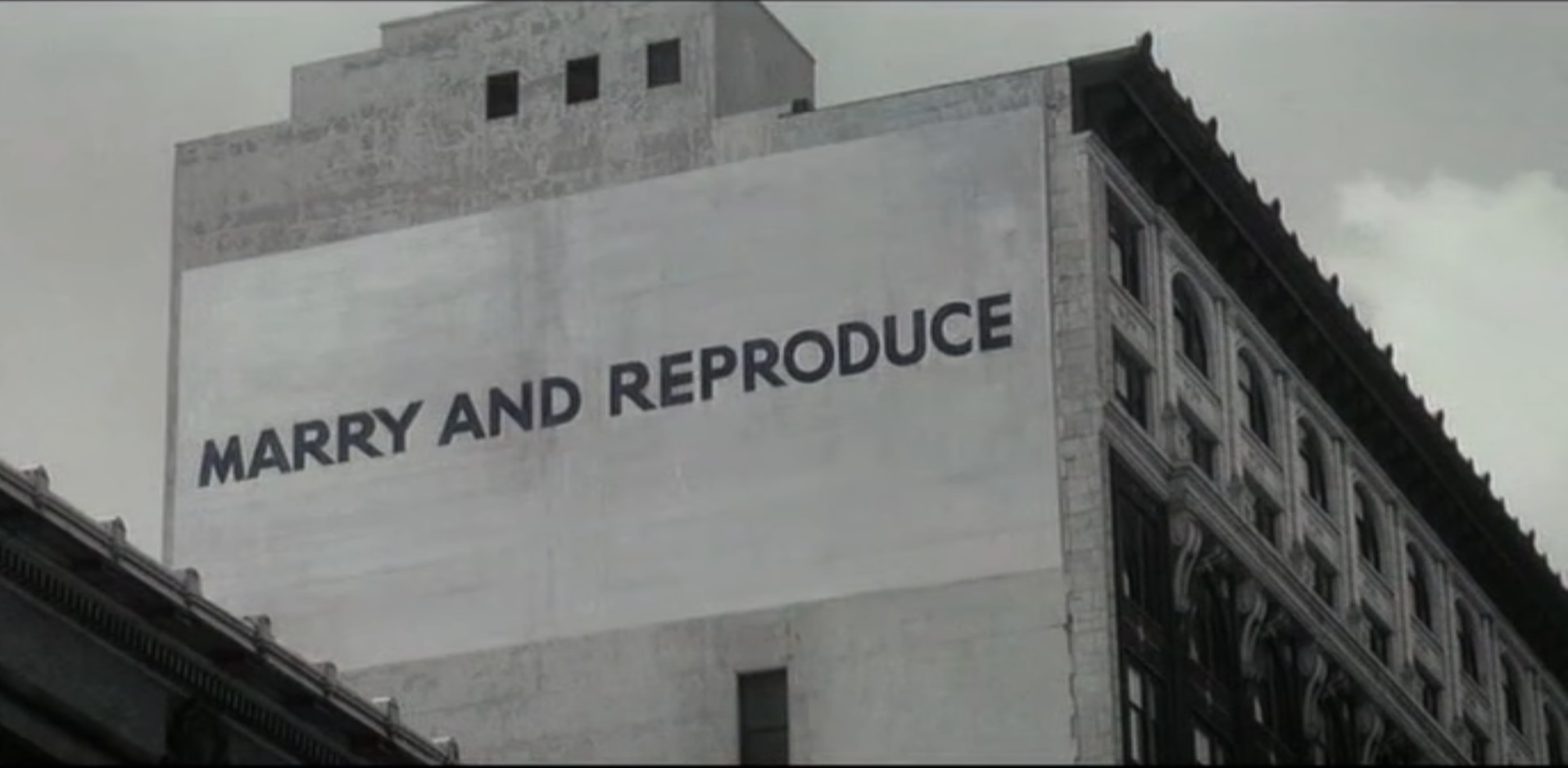

此外,我倒是覺得就在他2012年的經典電影《變態者意識形態指南》(The Pervert's Guide to Ideology, 2012)中,那個戴上後就會把各種廣告替換成意圖解釋的眼鏡,或許可以成為一個很好的AR遊戲。

葉梓濤

落日間

校按

這篇不太嚴肅的小文章是瞭解齊澤克中後期思想的一個很好的入口。由於種種原因,無論國內還是國外,對齊澤克的印象還總是停留在他早期的那些論述中,這不能不說是一種遺憾。關於「現實」永遠已經需要附帶一種「虛構」,或者說,「沒有虛構也沒有所謂完整的現實」,這樣的觀點是拉康理論的一種相對通俗化的表達。齊澤克的貢獻在於將這個觀點引入對賽博空間的分析。他最有力的觀點是:類似「增強現實」這樣的技術,是貌新實舊的,其內核無非是意識形態虛構一直就依賴的基本邏輯。這個表述倒過來說也就是:意識形態就是「增強現實」的原始形態。因此就有了齊澤克在這篇文章中對他的核心論點的表達:我們對「真實」(real)現實的「直接」(direct)體驗已經被結構化得如同 RR(Real Reality)、AR(Augmented Reality)和 MR(Mixed Reality)的混合。

需要注意的是,在此基礎上,齊澤克並不是想說,「一切都是虛構,並無‘本真’的現實」。這樣的觀點很容導向一種唯意志論:也就是說,所謂「現實」,最終來說只能是遵循勝利者意志的虛構。對於齊澤克來說,這和右翼民粹傾向的陰謀論實際上擁有相同的意識形態基礎,它仍然是一種對矛盾的否認,並且在這種否認中享受著一種權力快感。在這裡,齊澤克真正持有的觀點是,哲學的第一性問題,並非在於如何區分「何為現實」與「何為虛構」。存在論的真正基礎在於指出,無論如何切入、如何定義「現實」,這個「現實」的內部永遠存在一個無法消弭的矛盾或者斷裂,正是對這個根本矛盾掩蓋/壓抑,作為一個構成性的和生成性的過程,動態地創造了我們的「現實」。

傅善超

Slavoj Žižek

斯拉沃熱·齊澤克(Slavoj Žižek),斯洛文尼亞盧布爾雅那大學社會學研究所資深研究員,歐美眾多大學客座教授,大名鼎鼎的歐陸哲學家,魅力四射的演說家,光彩奪目的文化理論家,自稱「一定意義上的共產主義者」和「激進左翼分子」。他深受黑格爾、馬克思和拉康精神分析理論的影響,擅長以通俗文化作品詮釋拉康的精神分析理論,喜歡以拉康精神分析理論、黑格爾哲學和馬克思主義政治經濟學評述最新的社會文化現象(雖然這部分比較扯),並在唯物主義存在論方面有所建樹。有著作《意識形態的崇高客體》《斜目而視:透過通俗文化看拉康》《幻想的瘟疫》《敏感的主體:政治本體論的缺席中心》《視差之見》《少於無:黑格爾與辯證唯物主義的陰影》等等。

本文節選自其著作 Incontinence of the Void by Slavoj Žižek published by The MIT Press. 2017

鏈接:點擊跳轉

翻譯:葉梓濤

校對:傅善超

部分圖片為譯者所加

Ideology Is the Original Augmented Reality 意識形態是原始的增強現實 (2017)

我們如何填補日常經驗中的裂隙(gaps)。

《精靈寶可夢GO》(Pokémon Go)於2016年7月發佈,是一款基於位置的,在移動設備上游玩的增強現實遊戲(augmented-reality game),通常在手機上玩;玩家使用設備的全球定位系統(GPS, Global Positioning System)和攝像頭來捕捉、戰鬥和訓練虛擬生物(寶可夢/神奇寶貝"Pokémon"),這些生物出現在屏幕上,彷彿它們與玩家同處於一個現實世界的地點。當玩家在現實世界中旅行時,他們的化身會沿著遊戲的地圖移動。不同種類的寶可夢居住在不同區域:例如水系的寶可夢通常可以在水邊找到。

當玩家遇到一隻寶可夢時,AR(增強現實)模式使用玩家移動設備上的攝像頭和陀螺儀來顯示出寶可夢的圖像,彷彿它在現實世界中一樣(這段簡短的描述無恥地依賴於維基百科上的Pokémon條目)。正是這個AR模式讓《精靈寶可夢GO》區別於其他電腦遊戲:它不是把我們帶出現實世界,把我們引向人造的虛擬空間,而是把兩者給結合起來;我們通過數字屏幕的幻想框架來觀察現實,並與之互動,這個中介框架(intermediary frame)用虛擬元素來增補著現實,維持我們參與遊戲的慾望,推動我們在現實中尋找它們——如果沒有這個框架,原本的現實只能令我們無動於衷。

聽起來很熟悉嗎?當然是的。《精靈寶可夢GO》的技術所外化的,無非就是意識形態的基本機制——就其最基礎的形式而言,意識形態就是「增強現實」的原始版本。

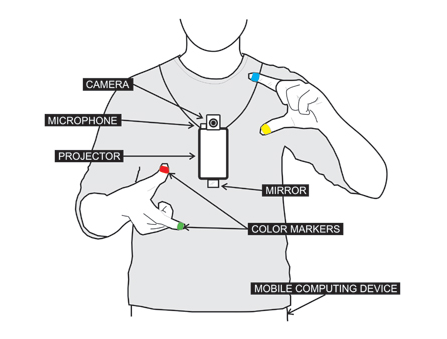

幾年前,麻省理工學院媒體實驗室流體界面小組(Fluid Interfaces Group)的成員 Pranav Mistry 邁出了技術模仿意識形態這一方向的第一步,他開發了一種名為「第六感」(SixthSense)的可穿戴 「手勢界面」(gestural interface)(除了媒體上的大量報道,在維基百科下可看到簡明的描述)。

硬件,即一個懸掛在人脖子上的小型網絡攝像頭、一個口袋投影儀和一面鏡子,都與用戶口袋裡的智能手機無線連接著,形成一個可穿戴的移動裝置。用戶從擺弄物體和做出手勢開始;攝像頭使用基於視覺的計算機技術,來識別並跟蹤用戶的手勢和物理對象。軟件處理視頻流數據,將其解讀為一系列指令,並從互聯網上檢索合適的信息(文本、圖像等);然後設備將這些信息投射到任何可用的物理表面上——所有平面、牆壁和佩戴者周圍的物理物體都可以作為界面。

下面是一些關於它如何工作的例子。

在書店裡,我拿起一本書,把它放在我面前;我立即看到投射在書的封面上的評論和評分。我可以瀏覽顯示在附近表面上的地圖,通過直覺化的手部動作放大、縮小或橫移滾屏。我用手指做一個@的手勢,一個帶有我的電子郵件賬戶的虛擬電腦屏幕就會投射到我面前的任何表面上;然後我可以通過在虛擬鍵盤上打字來發消息。我們還可以走得更遠:想想這樣的設備可以如何改變性互動。(沿著這些思路,完全足以混合調製出一個男權式的幻想:只要看著一個女人,做出適當的手勢,設備就會投射出對她相關特徵的描述:離婚,易勾引,喜歡爵士樂和陀思妥耶夫斯基,擅長口交,等等)這樣一來,整個世界就變成了一個「多點觸控表面」(multi-touch surface),整個互聯網則不斷被調動起來,為我定位自己而提供額外的數據。

米斯特里(Mistry)強調了這種交互的物理性質。到目前為止,互聯網和計算機已經將用戶與周遭環境隔離開來;典型的互聯網用戶是一個獨自坐在屏幕前的極客,對周圍的現實視而不見。而通過「第六感」,我通過物理互動保持著與物體的接觸。「要麼是物理現實,要麼是虛擬的屏幕世界」的二擇被兩者直接的相互滲透所取代。信息直接投射到與我互動的真實物體上,創造了一種幾乎是魔法般的神秘化效果:事物似乎不斷地揭示自己,或者毋寧說,在不斷散發出關於它們自己的闡釋。

這種準萬物有靈論(quasi-animist)的效果是物聯網(Internet of things)的一個關鍵組成部分:「物聯網?這些是能對我們說話的非生命體,儘管它們其實不該說話。例如,一朵玫瑰它告訴我們它需要水。」[1](注意這一陳述的諷刺性。它忽略了一個明顯的事實:玫瑰是有生命的)。但是,當然,這朵不幸的玫瑰並沒有做它「不應該」做的事:它只是與讓我們知道它需要水的測量儀器相連(或者說直接把這個信息傳遞給澆水裝置)。玫瑰花本身對這些都一無所知;一切都發生在數碼大他者(the digital big Other)中,所以萬物有靈(animism)的表象(我們與玫瑰花交流)是一個以機械的方式所產生的幻覺。

我們對「真實」(real)現實的「直接」(direct)體驗已經被結構化得如同RR(Real Reality)、AR(增強現實)和 MR(Mixed Reality)的混合。

然而,「第六感」的這種神奇效果並不簡單地代表著與我們的日常經驗的激進斷裂;相反,它公開地展示了一些從來如此的狀況。這也就是說:在我們對現實的日常體驗中,「大他者」——知識、期望、偏見等等的密集的符號性織構(symbolic texture),不斷地填補著我們感知的的裂隙。

例如,當一個西方種族主義者在街上偶然發現一個可憐的阿拉伯人時,他難道不是把這種偏見和期望的綜合體「投射」(project)到這個阿拉伯人身上,從而以某種方式「感知」(perceive)他嗎?這就是為什麼「第六感」向我們展示了另一個意識形態在技術中發揮作用的案例。該設備模仿,並物質化(materializes)了意識形態的(誤)認同((mis)recognition)機制,這個機制多元決定(overdetermine)著我們的日常感知和互動。

而類似的事情不是發生在《精靈寶可夢GO》中嗎?把事情簡化到極致,希特勒難道不就是為德國人提供納粹意識形態的幻想框架,使他們看到一種特定的寶可夢——「猶太人」在他們周圍不斷地蹦出來,併為人們必須與誰一戰提供線索?所有其他意識形態的贗實體(ideological pseudo-entities)難道不也是如此:必須把它們添加到現實中,才能使現實完整並具有意義?我們可以很容易地想象一個當代反移民版的《精靈寶可夢GO》:玩家在德國的一個城市裡閒逛,不斷受到四處潛伏的穆斯林移民強姦犯或小偷的威脅。

這裡我們遇到了最關鍵的問題:在所有這些情況下,(問題的)形式都是相同的嗎?或者說,反猶主義陰謀論使我們把猶太人的謀劃看作是我們麻煩的根源,這與把社會生活理解為經濟和權力鬥爭的戰場的馬克思主義方法有所不同嗎?

這兩種情況之間有明顯的區別:在後者中,社會生活的所有混亂之下的「秘密」是社會鬥爭(social antagonisms),而非可以被個人化(personalized)的個別代理人(individual agents,以寶可夢的形象為幌子),而《精靈寶可夢GO》確實內在地傾向於對社會對立進行意識形態性的個人化認知。在銀行家從四周威脅我們的前一個例子中,我們不難看出這樣一個形象能輕易地被法西斯民粹主義的財閥統治(相對於「誠實的」建設性的資本家)的意識形態所挪用......

因此,關於納粹反猶主義和《精靈寶可夢GO》之間的對應,其要點是一個非常簡單而且基本的觀點:儘管《精靈寶可夢GO》以最新的技術為基礎,將自己展現為新事物,但它依靠的是舊的意識形態機制。意識形態就是增強現實的實踐(Ideology is the practice of augmenting reality)。

從《精靈寶可夢GO》中得到的一般教訓是,當我們處理虛擬現實(VR)技術的新發展時,我們通常專注於完全沉浸的前景,從而忽略了增強現實(AR)和混合現實(MR)的更有趣的可能性:

- 在虛擬現實(VR)中,你在頭上戴著一個東西(目前是一個頭戴式顯示器,看起來像一套盒子狀的護目鏡或太空頭盔),在你的眼前放著一個屏幕,而這個屏幕又是由計算機驅動的。藉助專門的軟件和傳感器,這種體驗成為你的現實,充滿你的視野;在高端市場,這通常還伴隨著3D音頻,感覺就像你頭上的個人環繞聲系統,或高端控制器,讓你能伸出手,以直觀的方式與這個人工世界互動。即將到來的VR開發將提高沉浸的程度,以便讓人覺得我們完全置身其中。當VR用戶四下張望(和四處行走)時,他們對這個世界的視野將相應地調整,就像他們在真實的現實中看或移動時那樣。

- 增強現實(AR)將我們對現實世界的看法加入數字化的信息,從簡單的數字或文本通知到複雜的模擬屏幕,使我們有可能用關於現實的數字信息來增強我們對現實的看法,而不需要查看另一個設備,使我們的雙手可以自由地從事其他工作。因此,我們直接看到的,是現實加上關於它的被選定的數據,後者提供的是關於如何處理現實的闡釋框架(interpretive frame)——例如,當我們看一輛汽車時,我們在屏幕上看到了關於它的基本數據。

- 但真正的奇蹟是混合現實(MR):它讓我們看到了真實的世界,以及作為同一現實的一部分的「可信的」(believable)的虛擬物體,它們被「錨定」在真實空間的位點上,從而使我們能夠將它們視為「真實」的。比如說,我在看一張普通的桌子,但看到交互式的虛擬物體(一個人、一臺機器、一個建築模型)坐落在上面;當我走動時,虛擬景觀保持其位置,當我靠得很近時,它就會以真的物體的方式靠近我。在某種程度上,我可以以一種「現實的」(realistic)方式與這些虛擬物體互動,我對它們所做的事情在非虛擬的現實中也有效果(例如我在虛擬機器上按下一個按鈕,現實中的空調就開始工作)。

因此,我們有四個層次的現實:RR(我們感知並與之互動的「真實」現實 Real Reality)、VR、AR、MR;但RR真的只是簡單的現實嗎,還是說,即使是我們對現實最直接的經驗也總是被某種虛擬機制所中介化和維持?

今天的認知科學肯定支持第二種觀點。例如丹尼爾·丹尼特(Daniel Dennett)的「異己現象學」(heterophenomenology)[3] 的基本前提是,主觀經驗是理論者(闡釋者)的符號性虛構(symbolic fiction),是他的假設,而非主體可以直接達及的現象領域。主觀經驗的宇宙也是被重構的,和我們通過閱讀小說的文本來重構故事宇宙的方式是完全相同的。

在第一種觀點中,這似乎很無害,甚至不言自明:當然,我們不能直接進入另一個人的頭腦,當然,我們必須從一個人的外部姿態、表達,尤其是語言中重建他的自我經驗。然而,丹尼特的觀點要激進得多;他把這種對應關係推向了極致。在小說中,我們重建的宇宙充滿了「漏洞」(holes),並非被完滿地構成;例如,當柯南道爾描述福爾摩斯的公寓時,在某種程度上,詢問書架上到底有多少本書是沒有意義的:作家在腦海中根本對此沒有一個確切的想法。並且,對丹尼特來說,這與另一個人在「現實」中的經驗是一樣的:我們不應該假設,在另一個人的心靈深處,有一個完整的自我經驗(self-experience),而我們只得到其中的碎片。即使是表象也無法被拯救。

如果將丹內特的這一核心觀點與兩個標準立場進行對比,就可以得到很好的解釋,這兩個立場通常被對立為不相容,但實際上是一致的:第一人稱現象主義(first-person phenomenalism)和第三人稱行為操作主義(third-person behavioral operationalism)。一方面是這種觀點:即使我們的心智只是我們大腦中的軟件,也沒有人能從我們這裡拿走完整的關於現實的第一人稱體驗;另一方面是這樣的觀點,也就是認為,為了理解心智,我們應該把自己限制在可以客觀驗證的第三人稱觀察上,而不接受任何第一人稱的描述。

丹尼特用他所謂的「第一人稱操作主義」(first-person operationalism)來瓦解這種對立:裂隙在我的第一人稱經驗中被引入:也就是,在內容以及對它的記錄之間的裂隙,以及被再現的時間和再現的時間之間的裂隙。

丹內特的一個很好的原拉康式的(proto-Lacanian)觀點(也是他的異己現象學的關鍵)是,在與空間的同構關係中,堅持對再現的時間(time of representation)和時間的再現(representation of time)之間的區別。它們是不一樣的,也就是說,即使在我們最直接的時間經驗中也可以識別出閃回的循環——事件ABCDEF......的序列,在我們的意識中被表述為從E開始,然後回到ABCD,最後,回到實際上直接跟在E後面的F。即使在我們最直接的自我經驗中,也有一個與能指與所指之間的斷裂相近的斷裂在發揮作用:即使在這裡,我們也不能「拯救現象」,因為我們(誤)認為是直接體驗到的時間再現(現象上ABCDEF......的接續),已經是來自不同再現時間(E/ABCD/F......)的被「中介化」的構造。

因此,「第一人稱操作主義」強調,即使在我們的「直接(自我)經驗」中,在內容(銘刻在我們記憶中的敘述)和主體如何建構這一內容的「操作性」層面之間也存在著裂隙,在這裡我們總是有一系列的重寫和修補:「內省只為我們——主體以及'外部'實驗者提供了再現的內容,而非再現性媒介自身的特徵。」[3]

在這個確切的意義上,主體是他自己的虛構。他自己的自我經驗的內容是一種敘事化,記憶的痕跡已經介入其中。因此,當丹尼特把「在記憶中‘寫下’作為意識的標準;這就是把'被給予的'(given)變為’被獲取的'(taken),以某種方式而非另一種方式進行」,並聲稱「不存在那種,獨立於內容的各種載體對後續行為(以及因此對記憶)的影響的意識經驗的現實」[3],我們應該注意不要錯過要點:對相關主體本身來說,重要的是事件被「寫下來」、被記憶的方式——記憶對我的「直接經驗」本身來說是構成性的,即「直接經驗」是被我當作直接經驗而記憶的。或者,用黑格爾的術語來說(這無疑會嚇到丹內特):直接性本身是被中介化的(Immediacy itself is mediated),它是蹤跡被中介化的產物。我們也可以從直接經驗和對它的判斷之間的關係來說明這一點:丹尼特的觀點是,在判斷之前沒有「直接經驗」,也就是說,我(重新)構建(寫下)的,作為我的經驗的東西已經被判斷力的決定所支持。

由於這個原因,整個「填補裂隙」的問題是一個偽問題,因為不存在需要填補的裂隙。讓我們舉一個經典的例子:我們閱讀一篇包含大量印刷錯誤的文章。這些錯誤大多沒有被注意到,也就是說,由於在我們的閱讀中,我們被一種積極的識別模式的態度所引導,所以在大多數情況下,我們只是簡單地閱讀一個彷彿並沒有錯誤的文本。通常的現象學解釋是,由於我識別理念模式的主動態度,我「填補了裂隙」並自動地,甚至在我有意識的感知之前,重建了正確的拼寫,因此在我看來,我正在閱讀正確的文本,沒有錯誤。

但如果實際的程序是不同的呢?在主動搜索已知模式的態度驅使下,我快速掃描了一篇文章(我們的實際感知要比它看起來更不連續和零碎),這種混雜著主動搜索和零碎感知的態度使我的頭腦直接得出結論(conlcusion) ,例如,我剛剛讀到的那個詞是「結論」(conclusion),而不是實際寫的「結掄」(conlcusion)?這裡沒有任何裂隙需要補全,因為在得出我剛剛讀到的這個詞是「結論」的結論(即判斷)之前,沒有任何知覺經驗的時刻。同樣,我的主動態度促使我直接得出結論。

我(重新)建構為我的經驗的事物,已經被判斷力的決定所支持。

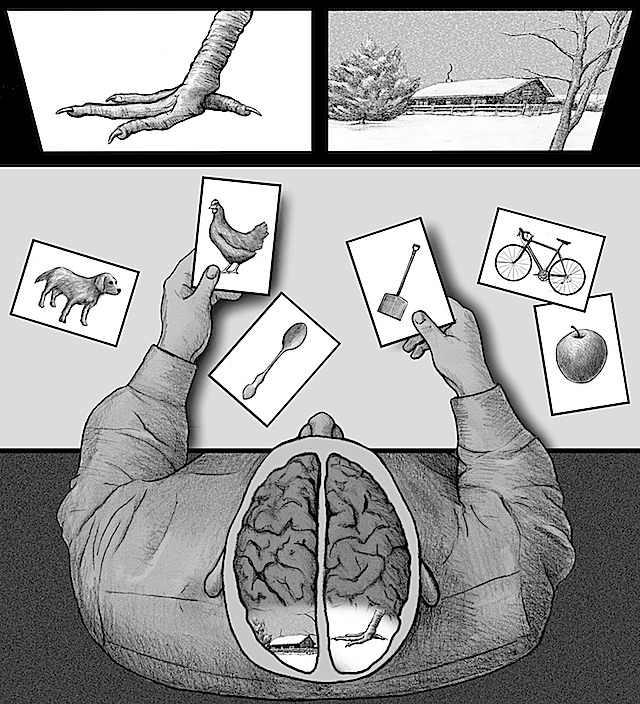

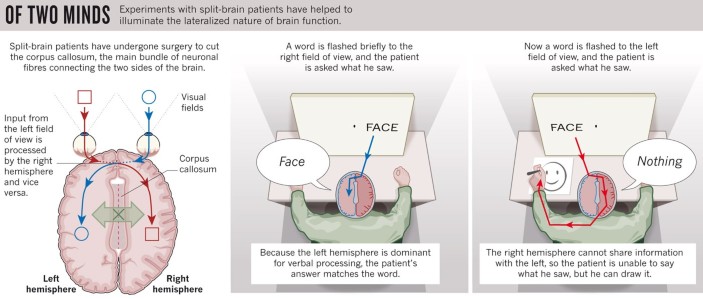

回到VR、AR和MR:我們對「真實」現實的「直接」體驗已經被結構化得如同RR、AR和 MR的混合,這結論不顯而易見嗎?因此,關鍵是要記住,AR和MR之所以「有效」,是因為它們沒有給我們對現實的參與引入一個激進的斷裂,而是調動了一個早已在其中起作用的結構。有一些論點(來自腦科學)認為,類似於意識形態虛假記憶(ideological confabulation)的功能是我們大腦最基本的功能;回顧一下著名的裂腦實驗。

病人面前呈放了兩張圖片:冬天的房子和雞爪。這兩張圖片的位置使它們只能在大腦的一個視野中看到(冬天的房子的位置使它只能在病人的左視野[LVF]中看到,這對應於大腦的右半球,而雞爪的位置使它只能在病人的右視野[RVF]中看到,這對應於大腦的左半球)。

一系列的圖片被放在病人面前,然後要求他用右手和左手選擇一張圖片。這個範例的設置使病人的選擇很明顯。一把雪鏟用於剷除冬天房子的雪道,一個雞頭與雞爪相關。其他圖片與這兩張原始圖片沒有任何關聯。病人用左手選擇了雪鏟(對應於大腦的右半球),右手選擇了雞頭(對應於大腦的左半球)。當病人被問及為什麼選擇他所選擇的圖片時,他給出的答案令人吃驚:「雞爪與雞頭搭配,而你需要雪鏟來清理雞舍」。

一個類似不同方式的實驗

他為什麼會這樣說?鏟子和冬天的房子放在一起不是很明顯嗎?對於有完整胼胝體(corpus callosum)的人來說,是的,這是顯而易見的,但對於裂腦的病人來說就不是了。冬天的房子和鏟子都是從病人的LVF投射過來的,所以他的右半球正在接收和處理信息,這種輸入與RVF中發生的事情完全無關,RVF涉及雞爪和頭(左半球正在處理的信息)。人腦的左半球主要負責解釋它從兩個領域收到的感覺輸入的意義,然而左半球對冬天的房子沒有任何瞭解。所以因此它必須發明一個邏輯上的理由來解釋為什麼選擇鏟子。由於它唯一可以利用的對象是雞爪和頭,左半球將選擇鏟子的意義解釋為「它是幫助住在棚子裡的雞的必要對象,因此,鏟子是用來清理雞的棚子的」。Gazzaniga 著名地創造了「左腦闡釋器」(left brain interpreter)一詞來解釋這種現象。

關鍵是要注意,病人「不是在‘有意識地’編造」。「雞爪和鏟子之間的聯繫是對'他'的想法的誠實表達。」[5] 而意識形態,在其最根本的意義上,不就是這樣一個在壓抑的條件下進行合理化解釋的闡釋者?一個有點簡化的例子:

讓我們想象一下同樣的實驗,向一個完全沉浸在意識形態中的主體展示兩張圖片,一棟美麗的別墅和一群飢餓的悲慘工人;從附帶的卡片中,他選擇了一個肥胖的富人(居住在別墅裡)和一群好鬥的警察(其任務是壓制工人最終絕望的抗議)。他的「左腦闡釋器」沒有看到罷工的工人,那麼它是如何解釋咄咄逼人的警察的呢?通過編造一個聯繫,例如「需要警察來保護富人的別墅不被違法的強盜侵佔」。那些著名/臭名昭著((in)famous)的並不存在的大規模殺傷性武器為美國攻擊伊拉克提供了理由,不正是這樣一種虛假記憶的結果嗎?——必須有這樣的虛假記憶來填補真正發動戰爭的理由的空白。

References

- Quoted from Dnevnik newspaper, Ljubljana, Slovenia, Aug. 24, 2016.

- Johnson, E. What are the differences between virtual, augmented and mixed reality? www.recode.net(2016).

- Dennett, D.C. Consciousness Explained Little, Brown, Boston, MA (1991).

- M.S. The split brain revisited. Scientific American 279, 50-55 (1998).

- Foster, C. Wired to God? Hodder, London (2011).

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

Alexander R. Galloway 不在運作的界面 Unworkable Interface (2008)

E30 電子遊戲作為快感治理術 (與本文校對者善超所錄製的播客)

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間

(PS:落日間的免費電子書寫作計劃的內測已開始,歡迎支持!)