第一章

碎骨者·瑪格·烏魯克·斯拉卡的誕生

因為這場暴風雪,讓人目力所及之處全部都是白色,可見度很低。但在距離數英里之外,那有綠色。只是一點綠色,令人不禁在意:一隻手。仍然柔軟,熱氣自它長大的洞穴中被抓破的液囊裡冒出。那隻手不停掙扎。它四處摸索,想抓住點什麼東西把自己其餘的部分拉上來,但這風暴已經持續了很長時間,使得地面也堅硬如鐵。

獸人都是從蘑菇(真菌)下面長出來的

不過,這隻手很幸運。一頭飢餓的苔原史古革,在雪雨的間隙中瞥見它,於是笨拙地跑了過去。這大錯特錯。因為在它還沒來得及咬穿手腕之前,那隻手就纏住了它的舌根,像一把被啟動的鏈鋸砍刀一樣猛地抽回,將那頭史古革的內臟從其嘴裡拽了出來。

史古革又稱“跳跳”,是獸人種族的一種伴生野獸,形態多樣

現在你瞅瞅,史古革的內臟,美妙又溫熱。充滿汁水。將那隻手周圍的土地軟化,剛好使其變得略微鬆弛,而後咕嚕聲伴隨著地面隆起,一隻獸人於鮮血、膽汁以及真菌之中誕生了。

那並非碎骨者。還不是。不是任何人。但這一小塊綠色有可能成為某個大人物——也許成為任何人——如果它能撐過接下來幾個小時的話。很多人都熬不過那幾個小時,但這傢伙做到了。事實上,儘管那風暴從未停歇,但它還是撐著過了好幾天。在雪地裡艱難地長途跋涉,裹上史古革毛茸茸的獸皮用以保暖,並吃掉其血肉保持身體強壯,直到它出現在戈杜夫的大門口,隨著砰地一聲放它進去。

戈杜夫是一處高夫氏族要塞。算不上什麼好地方,真的——只有一排簡陋營房,一個史古革圈,一座釀酒小屋以及一個發電機已經壞掉的技師工坊,全都擠在荒廢的城牆內側。這可不是一個你能無緣無故就走過去的地方,因為高夫們不太喜歡訪客。但這個新來者卻徑直走去,沒別的理由,只因它想要如此,跨過一堆堆被子彈打得粉碎的骨頭,直到抵達大門口。

戈杜夫的酋長那天就在門樓塔裡,因為什麼事而在教訓守衛們,所以它是第一個看到那新來者的。它顯然有些膽量,那酋長估計著,因為它背上的毛皮曾屬於一個大傢伙,所以它之前肯定也經歷了一場惡戰。事實上,正是這張毛皮救了新來者一命。當時其中的一名守衛跳上塔樓射擊口想放倒它,也期望著藉此擺脫身邊的酋長,這隻為它贏得了另一記耳光。因為酋長覬覦那張漂亮的黑色史古革毛皮,你看,它可不想上面被弄得全是槍眼。故而它就下到大門口直接去取。

高夫獸人,氏族塗裝通常為黑色

門一打開,那個新來者便走了進去,卻迎頭撞上了酋長。當然,酋長對此只是笑了笑,然後將這個年輕獸人一頓臭揍,隨後將毛皮拿走並扭頭準備回到要塞裡。但當大門開始關上時,它卻變得心軟,並大聲喊讓戈杜夫的獸醫把那個失去知覺的新來者拖進來餵飽。鬼知道因為什麼。也許進門的那一撞讓它想起了自己年輕的時候,使其徒然神往吧。高夫們偶爾也會像那樣多愁善感。也可能這是諸神的旨意。沒準那記頭撞就是諸神的旨意。

這個新來者很快便痊癒了,並且讓自己在營地裡變得足夠有用,它成為了一名士兵。這僅意味著一頂錫制頭盔,一柄生鏽的砍刀,以及每天一塊相當於它腦袋重量的肉。但已經足夠了。它加入了戈杜夫的一夥暴徒,一次又一次地襲擊其他部族的堡壘,這讓它們日漸壯大。有次它們在一座古巨圾殘骸上與一群惡月進行戰鬥時,它甚至從一個死掉的敵人那給自己搞到把衝鋒槍,並且也學會了怎樣使用。

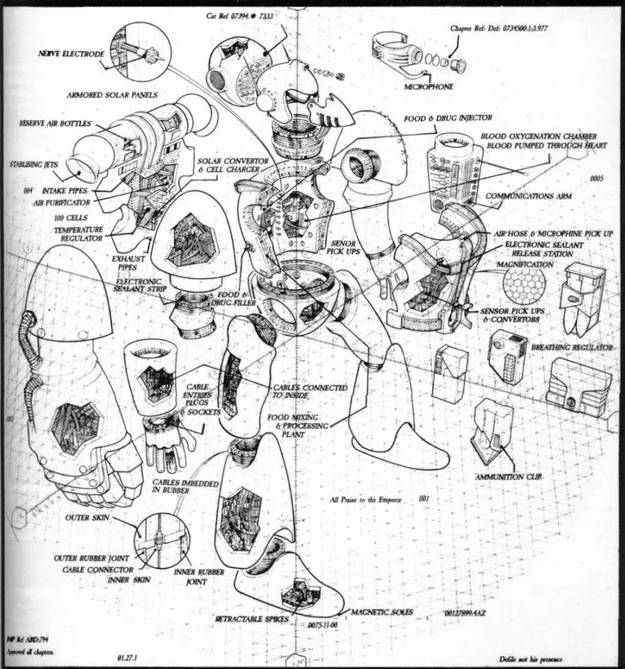

古巨圾,獸人的巨型戰爭機器,相當於人類的泰坦

雖然在戈杜夫這樣的地方找不到多少知識,但新來者還是學到了一些。它知道了作為一個獸人意味著什麼,還知道了關於諸神的事情。在戰鬥棚屋裡,它遇見了搞哥。而在釀酒小屋的擲骰桌上,在一圈又一圈咯咯作響的鼻涕精指關節間,它遇見了毛哥。

搞毛二哥,獸人的神祇 - 搞哥既粗暴又狡猾,毛哥既狡猾又粗暴

不過,這個新來者所接受的教育並不全是宗教方面的。它還知道了一種叫做銀河的東西,在那裡有成千上萬其他的世界可以戰鬥,而這顆星球——尤克,士兵們這樣稱呼它——只不過是其中的一個而已。

大多數獸人至此已經滿足。但新來者一直追問酋長關於尤克以及銀河之類的事情。通常它會因為自己這種怪異的行為而得到一記耳光。但有天晚上,當時所有暴徒都擠在釀酒小屋裡,狂飲從一支邪日車隊那偷來的烈酒,那個老高夫——它肯定心情不錯——決定回答這個新來者的問題。

尤克,那個高夫說,就是一坨臭狗屎。它的正中部分燒成了灰燼,其他地方都凍得硬邦邦,除了以前戰鬥留下的破爛,幾乎沒什麼可以爭奪。但這是屬於它們的一坨臭狗屎,所以是個好地方。

銀河裡還有其他傢伙,酋長解釋道,他們有時會試圖擁有屬於獸人(也就是所有的獸人)的地盤,而尤克多年來已經被入侵過許多次了。很久以前,有一次是被長著尖耳朵、戴著愚蠢帽子的瘦皮猴,後來是一些用水晶或者什麼玩意做成的巨大蜥蜴,諸如此類。

酋長現在已經完全沉浸在了這個故事裡,釀酒小屋裡一半的獸人也都停止了摔跤和械鬥,專心聽著。所有這些帝國都已經消失了,酋長對那個新來者說,被獸人趕走了。注意,並不都是在第一次嘗試中。但每次它們被幹掉,酋長解釋道,從它耳朵後面拔下一簇真菌來進行強調,獸人都會回來。它們從地洞裡長出來,就像新來者之前那樣,直到有足夠的人把活兒幹好為止。當一批闖入者被趕走後,他們就再也不會回來了。

不過,人類除外。由於在銀河中所有的生物都曾冒犯過搞哥與毛哥,而人類是最頻繁的。他們認為如果他們相信某件事,那它就一定是真的,就像獸人所做的那樣。儘管那實際上對人類不起作用。所以即便已經兩次被獸人從尤克踢了出去,他們仍然堅持著那個瘋狂的想法,認為這顆星球是屬於他們的。

隨後酋長安靜了下來,透過釀酒小屋的窗戶望向外面的群山。新來者也順著它的目光看去,發現在山脈頂端的峭壁上有一簇微小的冷光,就像垃圾星一樣。

“那是座人類的要塞,”酋長說道,隨之狠狠地喝乾了它的酒杯,然後踢開了一個屁精並將杯子摔在桌上。“鳥嘴頭。裝備大號盔甲的雜碎們,擠在罐頭裡。他們留它在這監視俺們,就在俺們眼皮底下,不知咋的俺們到現在都還沒把它燒掉。你怎麼看,小傢伙?是俺們變軟弱了還是啥?”

“鳥嘴頭”是星際戰士MK6 鴉式動力甲的標誌性特徵

新來者考慮了一下它的選項。它很想侮辱酋長,因為這意味著將有一場好架可打。但它又看了看遠處那些燈光,意識到那些可能意味著最好的戰鬥。這是一個奇怪的想法,但有關那些東西的事情讓它感到腦袋刺痛。所以它便遵從了毛哥,只是稍微侮辱了一下酋長。

“沒,”它說道。“沒變軟弱。雖然老了。打過很多好架,腦袋也捱過不少下。你會忘事。不過沒關係。俺們為啥不在日出的時候去把它給碾碎呢?”

當酋長努力想弄清自己到底有多生氣時,它的臉皺了起來。但轉瞬這個主意便打動了它,使它的皺眉頓時變成了唾沫四濺的狂笑。

“聽好了,”它對著擁擠不堪的小屋內咆哮道,四周的傢伙們飛快地爬起來,差點把腦袋撞到小屋的椽子上。“諸神給了俺一個好主意,”它半撒謊地說,同時用一隻爪子敲了敲它那佈滿傷痕的腦殼,隨後朝著夜色指去。“看到在拉克布魯德峰上的那個鳥嘴頭要塞了沒?俺受夠了。太陽一出來,俺們就開幹。全面進攻。穿重裝的到前面去,還有……”它想了一會,“所有人都到前面去。”

“但首先,”它說完,在其戰鬥鐵顎生鏽的鋼牙後面露出一副狡黠的笑容,“俺們要把這座小屋喝乾。酒在用光之前隨便飲,所以快去吧——如果明天有誰還沒喝到頭疼,那俺就親自給它來一下。”

鐵下巴,常見於獸人老大或酋長穿戴

恰巧,這將是那個新來者的最後一戰。

起初,這一切看起來似乎是場徒勞。當全副武裝的戈杜夫暴徒們湧入狹窄的山口大門時,除了它們自己所持砍刀拍打在人造金屬上發出的撞擊聲外,沒有任何響動,隨後取而代之的是一片失望的吼聲。那些人類並沒有留下任何同胞跟它們戰鬥。但雖然這座要塞——或者你們稱之為監控前哨站——裡面也許沒有真正的人類,可它並非毫無防禦能力。

當一些傢伙試圖撬開大門上的裝甲以掠奪裡面的破爛時,一排低矮的小型炮塔從牆上冒了出來,發出一陣惱人的輕柔嗡鳴。隨後它們找到了目標,跟著響起很大,很大聲的噪音。

這是那種最糟糕的戰鬥,死傷慘重,沒有哪種暴力比得上滅除機器那般確鑿無疑。戈杜夫的獸人們贏了,但戰利品並不足以彌補它們的損失。上山的有八個很多很多獸人,當最後一個炮塔被從底座上擰下來時,它們中只有很多很多外加四個還站著。

那名新來者並不在它們之中。

它沒死,但它也沒走路回家。而既然高夫們不搞搬運,那就意味著它被留在了那裡等死。這很公平。當最後一批倖存者們一瘸一拐地離開時,那名新來者甚至聽不到它們靴子踩在石板上的聲音。因為它一開始就只剩一隻耳朵了。但更重要的是,因為它大腦中負責處理噪音的部分在距離三顆長牙那麼遠之外,與它的半個頭蓋骨一起飛濺在了岩石上面。它用一隻搖搖晃晃、幾近麻木的手抓撓著臉上剩下的東西;它看不見的那隻眼睛與其周圍的臉部不見了,只留下一個凹凸不平的深坑。當它的一條腿開始像只脊背上被插了把砍刀的跳跳一樣抽搐時,它才決定停止探究那個坑到底有多深。

它弄不清自己身處何處。它不知道自己是怎麼到這來的。它只能看到天空,卻不知道那是什麼。即使它能看到別的東西,也不會知道都是些什麼。新來者還沒起過名字,所以至少它不會失去這個。但除此之外,它在這段短暫生命中所學到的一切都被那顆爆彈撕成了碎片。

所有的一切,但除了有關諸神的知識。

不知為什麼,除了那顆子彈所撕碎的,其餘部分的肉都以搞哥跟毛哥的名義牢牢粘在骨頭上。那一小塊大腦似乎仍在脈動,儘管向其輸送的血液此時正通過新來者腦袋後面的洞滴進泥土裡。因此新來者想到了諸神,並需求它們的介入,讓其從這一團糟中擺脫出來。沒有回答傳來,它憤怒地咆哮,但從它嘴裡發出的只有微弱的嘶嘶聲。

搞哥和毛哥不保持沉默只因它們被冒犯了,對吧?你可以對諸神發號施令,只要記住它們不必聽你的。不。它們很安靜,因為有時候諸神在保持沉默時才最有發言權。它們告訴新來者,這個困境需要它自己來解決,而如果能夠做得到,那麼它也許值得被傾聽。

這似乎很公平。故而那個錘死的獸人做了唯一一件有意義的事。它站起身來,把腦子塞了回去,然後出發去尋找一個能修好它腦袋的傢伙。

審訊二

當咬仔講述這個無名獸人受傷的後續時,法爾克斯發現她的注意力更多的集中在了那名囚犯自己所說的話語上。儘管她無法聽懂,但它說話語氣裡的熱情很吸引人——它津津有味地述說著,舌頭舔舐著尖牙,彷彿正在回憶一頓豐盛的晚餐,而非一場災難性的頭部損傷。雖然它自己承認,屁精只是單純地喜歡看到別人受傷,但法爾克斯覺得事情遠不止如此。似乎這傷口在年輕碎骨者的故事裡是一次重大的際遇,而並非一場嚴重的挫折。

不知不覺中,法爾克斯的手伸向了自己脖子的後面,她的手指找到了那個位置,就在顱骨底部的上方一點,頭髮茬在那裡圍繞著一片兩英寸的橢圓陶瓷拋光體被分到兩側。那是一隻科拉克斯水母的傑作,而非子彈,這種生物會在切除頭骨後讓大腦保持完整,作為其幼蟲發育過程中的食物。幸運的是,亨德里克森兄弟在其產下太多卵之前就把那東西從她身上切了下來,而用鏡子和解剖刀度過令人不快的個把小時,就足以把損傷的部分清理乾淨。這傷口真的算不上什麼。但即便如此,法爾克斯對顱骨創傷也有足夠的瞭解,知道為此慶祝是件奇怪的事情。

並未查到科拉克斯水母的相關資料,推測是某種外星野生動物

接著,當那囚犯繼續嘰嘰喳喳地講述時,她注意到那屁精正在撫摸自己所戴的那條髒兮兮的項鍊,以一種儀式般近乎溫柔的細緻依次摩挲著每一塊金屬。而其中的一塊,經過多年的摩擦使其變得幾近光滑,她發現那東西的邊緣看起來像有一把風格化的帶翼長劍。

翼劍是黑暗天使戰團的徽記

“就是那枚彈殼撕裂了碎骨者的腦袋,對嗎?”她問道,同時一邊用下巴示意著那件骯髒的飾品,一邊把手從後腦勺收了回來。“這些是它的碎片。”咬仔打斷囚犯的回憶並轉述了這個問題,而那屁精則對這名翻譯投去了惱怒又沮喪的一瞥,隨後撅起嘴簡短的咕噥了幾句。

“完全……相反,瑪卡伊堅持認為,”咬仔說道,顯然省略了一些更為多彩的評論。“它說是這枚彈殼造就了碎骨者。”

“核實,”卡西婭聳了聳肩說。“那條項鍊具有相當的靈氣,自從它登艦後就一直困擾著我。聞起來是綠色的,我猜,這就是原因。我推測這是貨真價實的瑪卡伊。”

亨德里克森大呼了一口氣,從自己一直半坐著的板條箱上站起身,恢復了他習慣性的踱步。

“別忘了,年輕的大石塊,我和你一樣敏銳地感受到了這串項鍊的奇異扭曲——儘管我還是一如既往地鄙視你將其稱之為氣味。不過是的,那必定是用擊穿碎骨者的那枚彈殼做的——相信萊昂之子們製造的彈藥不幸將大頭兵變成了征服者。”他聽完自己的笑話高興地哼了一聲,但仍然眉頭緊鎖。“即便如此也證明不了什麼。這個小矮子可能是任何一個渣滓,被投機的劫匪抓住,瞎編了一個荒誕故事,然後給了這個……飾品以證明它們要價的合理。”

“我不清楚,奧姆,”卡西婭向後靠在門框上說道,並將自己那樹根般粗壯的雙臂交叉在胸前,發出咯吱咯吱的聲響。“這可不是你所謂的普通屁精。而且如果剛才的故事是血斧編造的,那在我聽來也太有說服力了。”

“魯斯的毛手指啊,姑娘,你的腦袋夠大了,用它想想看。你沒覺得這個故事裡少了點什麼嗎?那種又小又綠,聞起來像卡尼克斯的尿一樣臭的東西。”

卡尼克斯無設定圖,是原產於芬里斯的哺乳動物,犄角因能做成酒杯或盔甲裝飾而備受追捧

“奧姆抓住了一個重點,”法爾克斯趁這對冤家還沒陷入爭吵前插話道。“這個生物以令人驚訝的細節描述了斯拉卡的生活,但它對自己在故事中的存在卻隻字未提。”

那個屁精又咕噥了幾句,仍因它在描述一場重傷時被打斷而悶悶不樂,隨後咬仔說了起來。

“因為當時它並未存在,”它含糊地說道。

“那麼,這只是道聽途說,”亨德里克森譏諷道。“陳腐的傳聞,我們可以從任何一個綠皮那聽到,而且還有成千上萬種不同的版本。”

“哦不,”那個獸人以不可思議的微妙語氣爭辯道。“這是真的。這就是碎骨者所經歷的。”

“因為碎骨者是這麼說的,對嗎?”卡西婭問道,就連她的輕信也漸漸消失了。

“因為瑪卡伊看到了這一切,”咬仔用一種可能它認為比較神秘的語調糾正道。

“但它剛才說……”法爾克斯剛張口,卡西婭跟亨德里克森也同時對這一前後矛盾提出了抗議。

“這很……複雜,”咬仔堅持道,同時將它的手背朝上抬起安撫他們,這又是一次它對人類肢體語言的走樣嘗試。“但如果你們能耐心點,俺會解釋的。”

亨德里克森雙唇緊閉以抑制自己的爆發,並望向法爾克斯尋求引導。儘管他脾氣暴躁,但偶爾還是能想起來到底誰才是管事的人。

“被一個人類已知最典型的魯莽物種敦促保持耐心,”她半自言自語地說道,同時低頭看了看自己的靴子想找回點平靜。這真是一個令人激動的新開始。“很好,獸人。畢竟我們不缺時間。但你對作出解釋的承諾已被記下。不要對我的仁慈考驗太久。”

她一點頭,那名囚犯開始繼續講述。但沒過多久故事就又被打斷了。這屁精聲稱那個獸人獨自穿越兩百英里的貧瘠荒野,抵達了一個有人煙的地方叫做鏽釘。顯然,它不僅一路上都把殘破的顱骨嚴實密封,而中途還停下來與至少三頭兇猛野獸搏鬥。這對亨德里克森兄弟來說過於無法忍受了。

“獸人們湊在一起很強,”他說道,並用手指戳自己的手掌以示強調,“我會如此評價它們。但我對於在野外驅除野獸這種事上還是略知一二的,自從我取得野狼之魂的那個冬天起……”

法爾克斯,當然,她也知道所有關於與荒原野獸戰鬥的事,這歸功於亨德里克森經常找藉口講述他參加選拔儀式的故事。此時卡西婭看了看法爾克斯並向她腦海裡投去一個模糊的畫面——一堵已經劃損過數百次的牆又被劃上了一個憔悴的計數標誌——這讓她很難不笑出聲來。果不其然,亨德里克森接著通過一系列動物謀殺來自吹自擂,每次講到致命一擊都用誇張的動作加以演示,而咬仔那雙空洞的紅眼睛則一直在旁邊注視著。

“沒有這樣的壯舉,”他最後聳了聳肩膀總結道,“能被一個只有半拉腦袋的生物拿來吹噓。”

當亨德里克森的觀點被簡短地傳達給那名囚犯時,它咧嘴一笑,並在回答時身體前傾,嘲弄般地盯著這位星際戰士。

“除非你是那個將成為碎骨者·瑪格·烏魯克·斯拉卡的獸人,”咬仔翻譯道,接著看起來有些躲閃,好像不確定是否要翻譯那囚犯剩餘的發言。“瑪卡伊還提到了……哼嗯……太空野狼的耐力,俺……沒完全聽清。”

儘管咬仔試圖從中調劑,憤怒還是令亨德里克森渾身僵住,他的眼睛變得蒼白而冷酷,就像透過冰看到的一樣。但卡西婭趁他的怒火進一步具象化之前開口說道。

“我聽到過另一個故事。那是在卡赫米斯上的戰壕裡巡邏時,雖然我不知道是從哪傳出來的。那個版本說碎骨者在被射中後,它被自己部落的暴徒拖走了。它們聽聞有個糟糕的獸人醫生會為重傷病患支付好價,所以它們開車載其穿越荒野,用幾把子彈的價錢將它給賣了。這於我聽來更可信一些。”

“這是真的嗎?”法爾克斯厭倦地問咬仔,那獸人與囚犯商量時舉起了一隻爪子。

“是的,”它簡明扼要地說。

“那瑪卡伊說謊了?”

“沒有,”咬仔說道。

“別再猜謎語了!”亨德里克森咆哮道,他的耐心已經到了極限。“究竟第一種說法是真相,還是第二種說法?”

那屁精做了一個手勢,令咬仔對它怒目而視,隨後那個獸人的話語似乎有些怯退。

“是的?”它回答道,而法爾克斯則深吸了一口氣。

差不多過了一個小時,情況才得以緩解,而儘管如此,也只是解決爭論帶給每個人頭痛的權宜之計,而非真正的徹底解決。就我們所能理解的而言,獸人種族的頭腦似乎能夠同時相信不止一個客觀真相。的確,它們可以在有意識的思考中同時掌握幾個完全相矛盾的事實,而絲毫不會感到精神不適。

最終,帶著一絲諷刺意味,他們同意保留不同意見。不過,在那個囚犯繼續它的敘述之前,這位死亡守望老兵又找到了一根骨頭可挑。

“碎骨者是一個他,”他對咬仔搖著一根手指抱怨道,並得到了幾聲不確定的咕噥作為回應。“你一直在說它,”亨德里克森闡明道,“但碎骨者是一個他。”

“但……它……他不是一個人?”咬仔說道,它的眉脊因困惑而皺了起來。在另一場潛在的混亂辯論接踵而至前,法爾克斯插話了。

“我們談過的,奧姆。獸人沒有……生殖結構,所以他們對男女和雌雄沒有概念。”

“一些俺們已經理解的性別差異,”咬仔打斷道,一如既往地熱衷於展示它對人類方面的特殊專長。“俺發現這一切……相當有趣。”

“安靜,獸人,”法爾克斯厲聲道,迫不及待地想讓話題回到正軌。“從現在開始,碎骨者就是一個他,不管這是否有意義。”

“如你所願,”那名翻譯漫不經心地看了看自己大衣袖上生鏽的扣子說道,然後轉過身用它們的語言對屁精說話。“噠破-屁晶-嗦話。升氣-布解。大-大-波士的傢伙,睡古折重阻……‘小子’。”

聽了這些話,那屁精爆發出一陣狂亂的尖聲抽泣,倘若法爾克斯不知道那是笑聲的話,她可能會認為是某種精神崩潰的徵兆,而這也引起了咬仔的一陣嗤笑。但在看了看法爾克斯的臉後,那名翻譯知道自己已將它的好運推到了一邊,於是用一種大家都能理解的方式催促這個小傢伙繼續說下去:對著太陽穴的猛力一抽。