3月27号,第一人称心理恐怖游戏《黑暗世界:因与果》(以下简称KARMA)上线Steam,故事发生在1984年的东德,利维坦公司无处不在。玩家需要扮演利维坦思想局的一名干员,丹尼尔·麦戈文,利用先进的技术潜入被审问者的思想,找出犯罪证据。

游戏刚推出试玩demo,就因其反乌托邦的背景设定与致敬大卫·林奇的艺术风格,吸引了一大批国内外玩家的关注,并且稳定在Steam新品节的同类型前二。

在油管评论区,国外玩家会不自觉地将游戏的艺术风格与知名游戏制作人小岛秀夫联系起来,还把游戏戏称为“黑暗搁浅:合金岭”(小岛秀夫此前各种作品的大合集)。

小岛秀夫没有参与制作的小岛秀夫游戏

黑暗搁浅:合金岭

然而,一直到游戏发售,当制作人名单出现在屏幕上,玩家才注意到,这样一个用着虚幻5引擎,有11国语言本地化、中英配音、动捕面捕、首发Play Station+PC的“奢侈”游戏,出自一个成员不超过20人的中国独立游戏工作室。

三年前,游戏艺术家就曾造访过位于上海的月壤工作室。制作人王勇赫曾表示,2021年底会完成游戏的全流程制作,并预计于2022年Q3至Q4制作完成并上线。

15人团队打造《黑暗世界》三部曲,独立游戏的IP化探索

独立游戏制作人访谈

通过对话,我们还了解到,这家新兴的月壤工作室云集了诸多海内外大厂出身的成员,其中不乏有制作过3A游戏,并且了解成熟的游戏工业化流程的专业制作人。可是,在专业的加持下,为什么这款备受期待的游戏还是“跳票”了三年呢?

更重要的是,他们是怎么在三年之后,还能让游戏落地并和玩家见面的呢?

以下是制作人王勇赫自述:

一、 不做3A游戏,而是游戏行业的“A24”

在我们和玩家的沟通中,有一件事一直重复发生:很多玩家看到我们游戏demo或者预告片之后,会很惊讶说,这居然是一个国产游戏。

前几年,我第一次去油管的PlayStation频道上面把游戏放出来,大概收获了60万的播放量。然后很多国外玩家,他并不知道工作室是在上海,就会认为这就是一个欧美的工作室做出来的游戏。

然后他们还很奇怪,为什么你中国的工作室做出来的游戏,这么像小岛秀夫的风格?

而当这些玩家进一步了解游戏和我们工作室之后,会感到更惊奇,觉得中国正在源源不断地产出3A级别的游戏。但其实也不是的,对于《黑暗世界:因与果》来讲,我们工作室从没有想过要把它做成一个3A游戏。

《黑暗世界:因与果》的整体框架,从它的故事创作,玩法核心到流程长度来看,就注定没有办法是一个以3A的方式进行研发的游戏。即使给我们最多的人力跟最多的资源,它也没办法成为3A。

比起“中国的小岛秀夫”,我更想成为游戏界的A24。

A24是一家网罗了怪奇题材、小众艺术和边缘角色的电影公司。它们也不是奔着电影的“3A”去的,比如好莱坞大片的制作。他们期望的可能就是用三、五千美金去做一个品味独特的片子,然后用这个杠杆撬动一、两万左右的回报。

但最后的结果是,从奥斯卡最佳影片《月光男孩》到狂揽五项大奖的《瞬息全宇宙》,A24在艺术和商业口碑上做到了双丰收。

这也给了我一个启示,就是现在的游戏市场,需要小而精的东西。

一方面,这和当今市场的快速化、精简化有关,比如大家越来越喜欢在较短时间内获得最多的资讯或者娱乐,于是就开始刷短视频、玩玩小游戏之类的。

3A游戏动辄花几十个小时乃至几百个小时,其实有点不符合现在社会的主流娱乐方式。很多人下班就那几个小时的放松时间,自然倾向选择更加轻松的娱乐方式。

即使把游玩时间放在周末,中间的间隔期对于叙事游戏来说也很致命。玩家很可能会忘记之前的进度,或者干脆选择云一下。对我们创作者来说,就很难再把情感传达给这些玩家。

另一方面,从受众的角度来说,我也很高兴地看到这几年玩家的变化,他们的口味变得更挑剔了,也更能够接受和认知到不那么主流的题材。

我们团队特别喜欢Remedy工作室,他们出了控制(Control),又出了心灵杀手(Alan Wake),第一次向中国用户展示了什么叫做新怪谈。

而这几年,像Remedy这样的工作室逐渐走进了主流玩家群体的视线,才让我们看到,其实有海量的潜在玩家,是喜欢怪奇、复古科幻、奇异文化的。

所以他们的玩家,其实也是我们的玩家。

比如说海外,我们有很多核心粉丝,他们喜欢Alan Wake也喜欢我们。然后在中国,也会有很多《双峰》的粉丝,自发来到我们的游戏群里交流,还把我们游戏介绍给《双峰》的群体,告诉他们朋友:“这里有款游戏,它其实是源自《双峰》灵感哦,它有致敬《双峰》的一些内容。”

《黑暗世界:因与果》中“双峰”风格的房间

这也是为什么,我说我想做A24或者Remedy。因为已经有了这些巨人在前面铺路,大家才能注意到,中国其实有一家月壤工作室,也在做着一样有趣的事。

我做事的初心是,作为本土开发者,我想站在整个全球视野下告诉大家,在中国是有不同的游戏类型出现。就和电影市场一样,它不只是战火纷飞的好莱坞特效大片巨头们,也有以内容主导推动的A24工作室。

二、 不用明显中国文化元素,也能讲好“中国故事”

这几年,不管是《黑神话》的成功,还是即将上线的很多国产游戏,都是中国文化的很好载体。我们作为创作者,在欣慰之余自然也想要出一份力。但我觉得,讲好中国故事,也不应该被限定在“中国元素”里,而更需要百花齐放的各种题材。

法国人可以做出中国背景的SIFU,迪士尼可以做出中国的花木兰。故事虽然是我们熟悉的故事,但在他们的视角下,能明显看出文化的差异;也能看到因不同文化面对同样的题材,所侧重表达的部分:那才是每个民族不同的地方。

如今中国已经有了这么多年积累,对于各类文化其实都有我们的表达欲。我们当然也可以做一个以东德为背景的反乌托邦游戏,让海外玩家看看,中国开发者是怎么在海外开发者擅长的题材上进行创作的。

当时我们去了德国科隆游戏展,把demo给本地的海外媒体看,想让他们看看是否考究。但基本上当时所有媒体都会觉得,这个味儿真的很正,他会觉得你很认真地研究过。比如说我们Demo里出现了一种野花,有些媒体就会说,这个野花就是德国路边经常会长的某种野花,他说感谢你们会发现这些细小的东西。

而咱国内的玩家,也能够从这个陌生的故事中,发现熟悉的中国味道。

游戏标题“因与果”就是东亚文化特有的,一种人与人之间的连接方式。而我们也侧重突出这个点,“父债子偿”、“因果报应”,在过去种下某个因,在未来就会结出相应的果,游戏中不少的角色和故事都反映了我们的这个理念。

再有一个就是,Demo游戏的结尾会有一首我们音乐总监唱的曲子,叫《活下去》。很多玩家都非常喜欢,他们听完之后给我私信说,听完这首歌,他的眼泪就流了下来,因为他感觉到了情感传达。

这种情感的传达是一个很朴实的东西,他并不是在讲一个英雄有多么艰难,而是在诉说我们平凡的人有多么的难,就是来自于我们的生活。这种观察角度,其实也有中国文化的特色,却也能和全球玩家产生共鸣。

所以你会发现,世界不仅对中国感到好奇,也会对中国如何阐释他们的文化感到好奇。我们做他们的东西,他们会觉得很酷,就会拉大家都来看看。

三、 时刻做最坏的打算,是我做游戏的底气

游戏延期受到了很多因素的影响。

这三年,我们的资金链一度出现问题。疫情期间,我们没法接触投资人和发行商。也因为这个原因,像面捕、动捕、配音这些需要第三方协作线下进行的事,也不得不暂时搁置。

为了生存下来,我们还是选择做外包来养活公司,团队做外包有钱了就再去推进游戏。后来同事们都习惯了“公司会出现问题”这件事,甚至主动跟我们说在某个群看见外包的活,可以推给大家来做。

这对我们团队来说其实是个很大的转变。成员大多是游戏大厂出身,一起出来创业后,原本都抱着把自己认为好的元素加入游戏,“想做出全世界最好的游戏”的心态。但在现实的压力下,大家更懂得怎么坦诚沟通问题,做好多种应对准备,只有做减法,精质量,控成本把游戏做出来。

最难的时候,我和合伙人心里其实一直有最坏的打算:公司彻底没钱了,大家不得不各回各家。这种时候,游戏还怎么办?可以远程办公,或者先去其他公司上班养活自己,下班抽时间维护这个游戏,甚至打两年工攒了钱后再启动。

但自始至终,我们都没有放弃的想法。

为了规避最坏的情况出现,我们优化了工作流来提升效率,降低损耗。

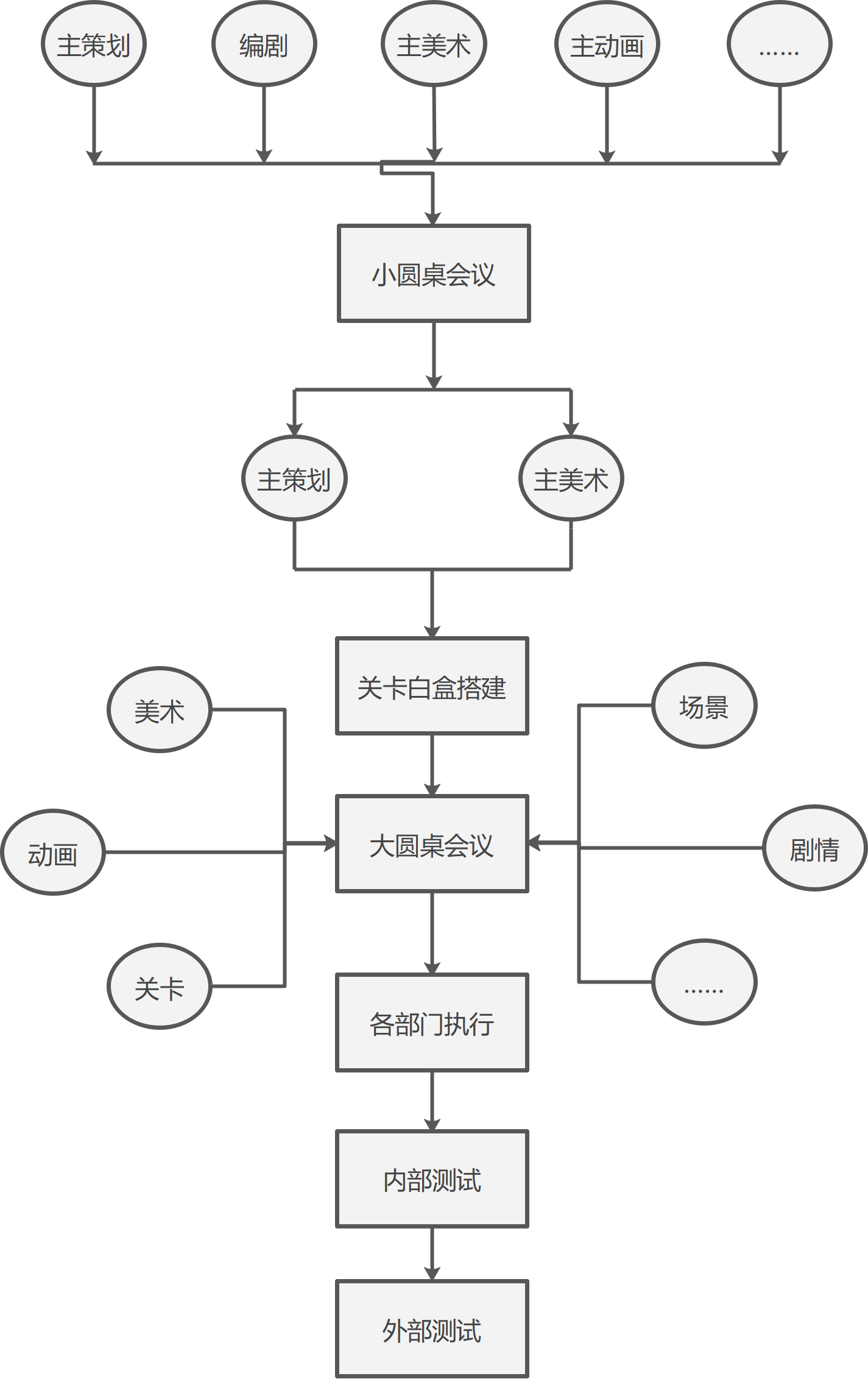

在小圆桌会议上,我会作为编剧及创意总监,和各部门主要负责人讨论游戏调性,由主策和主美搭建出一版白盒。然后来到大圆桌阶段,针对白模,和全工作室的成员一起讨论执行性层面的问题。接着各部门进入纯执行阶段,并进行内部测试。内部通过后,我们再给外部试玩,听听他们的建议。

我们游戏中几乎90%的Gameplay过场动画都是团队自己拍的。初期我们把控了所有的原型过场动画演出,几乎每个人都担任过动捕捉演员。只有高效推动想法落地,才能控制好后期的详细的动捕流程,演员也会更深知作为导演的我想要的明确需求是什么。

在这个工作流下,虽然资金始终存在问题,最终还是顺利地完成了游戏。

你会看到,我们的配置其实不像一般独立游戏,但我们整体的投入量级和市面上的10人左右团队差不多。为什么同样的预算,大家呈现出的东西会有如此大的差异。

这也许和工作室成员的丰富经验和行业资源有关。但更重要的,或许在于我们越来越清楚该怎么花钱。钱应该用在加速开发上,而不是用在试错上。有时宁愿自己多学点新技能,也不和报价夸张的外部团队合作。

走到这一步,其实大家在发售前的心情就很平静了。因为大家都相信,这个作品一定会上线。这是团队成长之后的信心,也是我们不想让期待的玩家落空的决心。

四、游戏从业者最好的时代一定在后面

在做最后一个发售预告片的时候,我很想在片尾写“谢谢”。最后我又觉得这好像不是一个非常正规的,能在产品上做的事情,就放弃了。

但在心里,我还是想对所有玩家、所有投资人和工作室成员道一声谢,少了任何一个人,月壤工作室都不可能走这么远。

几年前,国内游戏行业迎来了一波投资热潮,特别像我们很多大厂出身的员工会有很多热情,觉得自己可以出来做独立游戏,实现自己的抱负。

但这两年,好像整体的环境变差了,大厂开始裁员了,很多有志于做游戏的人也变得迷茫了。大家都在说,2020年、2021年是中国游戏行业最好的时代,最好的时代已经过去了。

但我始终认为,最好的时代一定在后面。

比起当初我们创业的时候,整个行业正在变得越来越专业。许多游戏展上,比如说在Weplay上,或者说在机核展上,都可以看到很多大学生。也有越来越多专业机构、投资人告诉大学生创业者,什么东西是好的,而不是纯粹因为你做独立游戏我就支持你,我觉得这是非常重要的。

其实,这也是我们游戏中的“因与果”想要表达的。

国产游戏的兴起绝不是一个偶然事件。就像2019年的时候,有资本关注到了我们,我们要的整体预算,都控制在一个投资人跟我们都觉得是非常合理的档位。

于是,我们就种下了一个“因”,像月壤工作室这样的团队才会有机会把《黑暗世界:因与果》做出来,并在现在结出一个“果”。现在的每时每刻,可能都有“因”被悄悄种下,又还有无数的“果”没有爆发出来。

对于《黑暗世界:因与果》,之后工作室会把工作重心放在后续世界观作品的开发上,并且研究一下怎么样让玩家一起进行世界观的二创。我们也会考虑进行其他媒介的改编,或者推出一些IP衍生产品。

而在游戏之外,我一直在跟大家说的一件事就是,再等等。

我希望月壤工作室可以再等等,让大家慢慢能够接受这样的作品,慢慢成为我们粉丝。再等等,我们可以看到未来有越来越多的人愿意去玩《黑暗世界:因与果》,我们也可以放开手去做这样天马行空的游戏。

在投资人的面前,我会告诉他们说再等等,其实你们投的这笔钱,在未来这个公司不断产生好的东西的时候,一定会有更好的投资回报。

对于整个游戏行业与玩家们,我也想说再等等,会有越来越多的新鲜血液注入,大家所做出来的心血成果,在这几年也会开花结果,再等等终会迎来百花齐放。

让我们等待,并心怀希望。

本文为笔者首发于“游戏艺术家”微信公众号,有删改。

游戏艺术家

《黑暗世界:因与果》丨创作手记