師父離世之前,在我心裡,清明節並不感傷,那是一樁值得期待的、一等一的美事。

——序

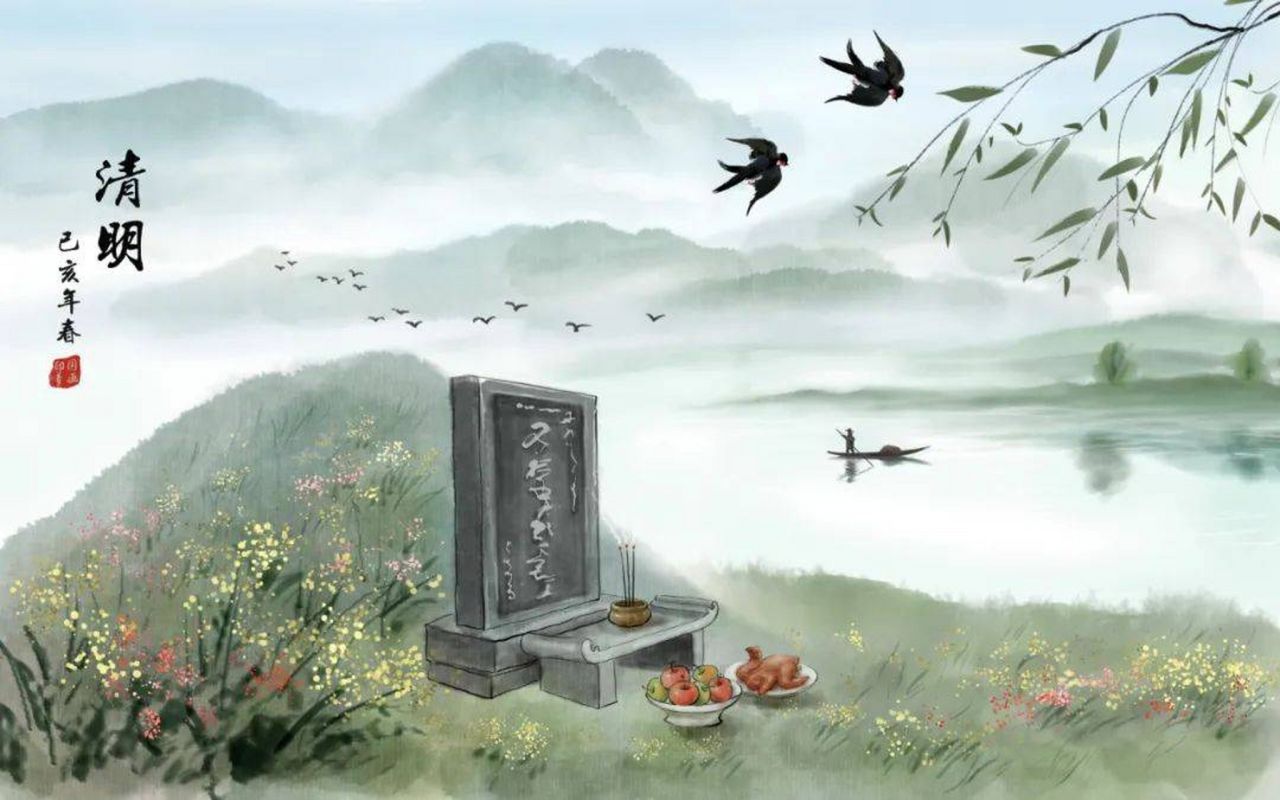

每年四月初,師父提著酒菜、水果、紙錢,經過田野村莊,上到山中。 要走許多路,雖然辛苦,但春光大好。

這個時候,萬物真的“復甦”了!

人間三月, 雨水暫略從春雲中收回雨腳,不再在地面上蹦跳,氣溫也應時回升,把積水收幹,宇宙受到暖溼氣流吹拂,長出一層幼嫩茸毛。

春天有如一種真菌,在冬製造出的死上萌發復生,很快便四處蔓延,連玻璃幕牆形成的都市堅壁上也顯露苔痕。我們雖然在去往慰問故去之人的路上,可身邊的一切, 分明都是從“死”上重生的,這怎能不讓人感動。

祖先們一定是最溫柔的。他們找到這個時節,許下了回看的約定,在這時候叫後輩來看一看春天,感受快樂,才好沖淡哀傷,曉得生與死是如何自然、高貴的事情。

小時候每逢清明,總要起個大早。清晨,師父拉起我和哥哥從家出發,只用白煮蛋在肚裡簡單墊過一層,為的是匯聚一堂等著師父的那頓野筍青豆火腿糯米飯。糯米需要提前浸泡一夜,而後從竹林拔來細幼青脆的野筍,從樑上取下陳年的火腿,青豆是鄰居嬸子家送來的一袋剝好的“翡翠珠子”,煎炒後耐心燜煮而成。因為費時費力,一般時日師父不會輕易做,一年裡也就是春日這一回。三個人各自端著一隻藍邊碗,蹲守在灶臺前,只等師父用一把竹勺把鍋颳得滴溜光淨,鐵鍋內像被水洗過一樣,一粒火腿也不會剩下,只有沁出的豬油在鍋壁上反射出油潤的亮光。微苦清脆的竹筍、甘甜爆汁的青豆同噴香的火腿被糯米飯與豬油黏合成閃亮而牢靠的觸手,抓實胃袋與魂魄,這樣才不至於被遊散出動的鬼魂牽走。

我和哥哥拔筍的同時,師父會拿著柴刀挑選指頭粗細的細竹,砍下十來根,削去多餘的枝條,只在頂部留著一些竹葉和短枝用來掛住紙錢上端繫著的桑皮繩釦。掛錢有銅錢連串狀和網袋狀兩種,顏色分紅白芷粉,上貼葫蘆頂,腰匝紅紙,纖纖巧巧,長有三尺出頭。清代詞人陳維崧寫“卷絮搓棉,雪滿山頭是紙錢”,說的應當就有這種掛錢。

準備上山前,師父將馬蘭圓、豬肉糯米飯分裝在三隻碗裡,頂上又蓋著三隻大小相同的圓盤,與蘋果、 橘子、白酒青花酒杯一同放進竹籃裡。另一隻竹籃裝滿了金銀紙錢、冥幣、喪紙和線香。我和哥哥各自一手扛著竹竿,一手提著竹籃,師父扛著鋤頭拿著柴刀,好不威風。走在田埂上,四周開著油菜花和紫雲英,還要擔心蜜蜂來咬,小小年紀要操上許多心思。

大概走一個小時到第一個祖宗那兒, 不記得是誰了。師父拿著柴刀清理墳頭瘋長的茅草;哥哥從不遠處挖來一大塊新長的草皮,反扣墳頭,青竿翠枝的水竹撐起來的白掛錢就插在新土上;我放好菜和瓜果,倒上酒,點上香;哥哥放了沖天炮。幾個大忙人一通忙活,小孩們是興奮的。

坐下休息,垂手等著吃果子,等到被叫去敬完香,磕完頭,就可以一起坐在墳頭吃水果、曬太陽、談天說地,而墳頭的掛錢在風裡輕輕吹拂,搓出挲摩的細響。

每到這個時候,師父就要說起斬尾龍的故事來。說一條老龍吞吃了徽州知府,變成知府的模樣生活,不久被道士發現後告知夫人,叮囑她如果生下小龍必定為禍人間,一旦生下就得斬去龍頭。可夫人到底不捨得,最後只斬去了龍子的尾巴便放走了它。此後知府夫人離世,每當清明時候風雨大作、昏瞑晦雨,當地人便曉得,是斬尾龍來給母親掛錢了,應當避開。

合乎情理,順應民俗,掃墓不一定非得趕在清明當天,三四月份正是多雨的時候,若撞上雨水反而不美,因此都愛挑一個臨近清明的晴朗週末,約上一大家子同去,既是祭掃也是春遊,何況沿途還有野菜可以摘。

師父很會記,很會認,眼也尖,他始終記得第一個祖先墳瑩身後的松樹下有一片蕨菜,它們每一年按時從土裡掙出來,在茅草間蜷曲毛絨嫩梗。我跟著他,在隊伍先頭走著,摘到的蕨菜都攏進手心,一趟趟折返, 交去哥哥提的竹籃裡。這時候,杜鵑花也開了,可以吃正紅色的那一種杜鵑花瓣,白色切勿食用,有毒!花瓣在嘴裡抿著,酸酸的,很生津。

另一個祖宗那兒。他的墳修得漂亮,有青石欄杆和扶手,師父取出白酒坐在墓旁,倒酒請先祖喝,自己也喝。 松林之中缺少日曬,人坐得久了難免感到陰涼,但從林中穿出去就是一片茶園, 我們一家三口祭掃完畢,更愛去那裡坐著,景色極漂亮不說,野物也多。我和哥哥總是喜歡在灌木之間鑽來鑽去,尋找一種薔薇嫩杆,叫“刺刺梗”的,剝去外衣,碧碧綠,叼在嘴裡嚼吃汁水。師父有時也跟著,不斷撥開草木,找嫩筍、馬蘭頭、薺菜掐上帶走,和蕨菜一起收作晚餐。

一邊是死亡,一邊是生活,茶園裡坐著的諸人都隱約感知到它們的在場,心中雖有哀切,我看著哥哥和師父,內心明瞭,哀切是淡的,因為眼前還有更直接的快活。

羊來了!數百隻羊,漫山遍野,脖上系銅鈴鐺,耳朵打著藍色的耳標,被狗和主人圍著、趕著,甩動短小的毛絨尾巴,在村人的墳頭悠閒吃草。羊群的主人同家人一起靠在樹下聊天,講過年的時候又賣了多少頭羊,家裡添置什麼電器,明天要給祖祖修一修墓碑。 我追著小羊在石臺階上跑,抱起來一隻小的,它用沒牙的毛絨嘴巴嚼吃我的指頭,腳下又有幾隻小羊拿腦袋輕輕撞我的腿腳。

紫藤花開了!野生的紫藤,不知道是何年何月被鳥雀帶來種子,在山野裡悄悄長成了,冠幅足有十餘米,香氣撲鼻,爬上坡摘花,一朵朵抿在嘴裡,是蜜的。哥哥在坡上四處探看,找到一枝略茁壯的新根,拿出小鏟子挖出來,預備帶回家再種上。

山坡下還有一片水庫,又大又清,有時候時間趕巧,遇到同村的熟人,我叫叔叔的,那才快活。叔叔很會釣魚,給祖先上墳時總帶著自己做的漁具,跟柴刀香燭一起統統裝進一隻巨大的塑料桶裡,一併提上山來。祭奠完畢後便把東西放在墳頭,囑咐我幫忙看著,自己順著山坡下去釣魚網蝦,半下午下來總要分我一些好東西。小鯽魚一隻手那麼長,清凌凌放在鋁皮缽子裡,燒湯是極香的。最好的是蝌蚪啊!叔叔用塑料瓶舀了,滿滿一瓶給我帶回家,是能從春看到夏,值上十篇週記作業的好寶貝!

下山的時候我們唱歌,叔叔還在釣魚,也不怕魚驚,反而悠閒地一同吹起口哨。快活的調子遠遠傳來,在樹林和墓碑之間穿梭飛躍,四周有鳥叫,有葉響, 都是最好不過,絕不沉鬱的。

祭奠與春遊,看似矛盾,在中國人的生活中卻並行不悖。

從前農曆三四月份節日眾多,舊年已盡,萬象更新,人們在春天要忙的事情可謂龐雜,除了上巳、寒食、清明三大節日,還有一應民俗需要操持,如鑽燧改火、淘井插柳、挑薺菜等。

但節日只是時間的節點,作為一個總結歸納的光標,將一整段日子提綱挈領地歸納為自然段。而生活是連綿不絕的,習俗安排之間便漸漸交織重疊起來。

比如改火和寒食。古人所使用的火種按季節進行變更,冬天用於取暖、照明和烹飪的火種,到春天便不能再用, 需要改換新火。《鄒子》曰:“春取榆柳之火,夏取棗杏之火,季夏取桑柘之火,秋取柞猶之火,冬取槐檀之火。”說的便是自春秋時衍傳下來的四時教令。唐宋兩代,宮廷中還要將換火後新取出來的火,分贈予貴官豪門,以示恩賞, 也取萬象更新的吉祥意頭,唐詩名句“日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯家”就描寫此事。

改火這樣的節日儀式,雖不如其他慶典隆重, 一來二去卻耽誤炊廚,逐漸與臨近的寒食節合併。而隨著民俗習慣和生活方式的更迭,寒食節也開始和清明節一同慶祝。據《唐會要》,在大曆十二年二月十五日,朝廷有敕令:“自今以後,寒食同清明”。節日消失了,人們慶祝的習慣卻延傳保留了下來,至今許多地方仍然保留著在清明節吃冷食的習慣,清明棵和青團就是其中最具代表性的一道“寒食”。

清明節郊遊的習俗則是曾經三月三上巳節的遺留。這是郊遊踏青的日子,沒有人比中國古人更懂得在春天裡找樂子。他們去到日曬和暖的郊外水邊,濯洗衣裳,嬉戲戀愛,“改火清明度,湔衫上巳連。"(宋·穆修《清明連上已》)她們穿著盛裝靚裙,駕車去掃墓,“清明前後十日,城中士女豔妝飾,金翠琛縭,接踵肩,翩翩遊賞。"(宋·周密《武林舊事》)她們解下裙子置成帷幄,在草地上歡宴,“長安時女遊春野步,遇名花則設席藉草,以紅裙遞相插掛,以為宴幄。”(五代●王仁裕《開元天寶遺事》)他們將柳枝編成圈戴在頭上,插上薺菜花, “諺日清明不戴柳,來生變黃狗。”(清·潘榮陛《帝京歲時紀勝》)

哪裡有什麼莊重的思古,全都是萬紫千紅、轟轟烈烈的遊賞。在浪漫的餘波裡,一代代長安城裡的人度過一個個盛大的清明節——窗戶能給的光熱始終有限,他們帶上侍女和帷帳,乘馬或遊船,從精心壘築的巢穴中魚貫而出,結伴到郊野裡奔跑,在渭水中游泳,去高處吹風,再唱著歌兒回家去。這和我童年在祖宗墳前吹蒲公英、吃杜鵑花、飲果子汁,和哥哥在林間嬉戲,似乎是一脈相承的事情。

春天是在死亡上進行的覆蓋和重來,上巳和清明看似相互背離,卻正是春天之下的對立統一。終於被時間推著,送著,真正走在了這條對立統一的路上。

多少年過去,師父離世,舊屋迅速衰朽荒蕪,像失去了狐狸的穴竅,往昔那些夢幻有如神蹟的仁慈遭到無情剝去,“家園”成為“廢園”,不可說不令人悲痛。於是不得不接受了村委的提議,同意將房子徵收拆除,地塊充作公產,種油菜花,架設巨大的風力發電機。

拆除前的最後一個清明, 我跟著哥哥起回鄉下掃墓,同去老屋探看。幾年沒有住人,五間瓦房雖勉強矗立著,但曾經整齊鋪滿青磚的院子已經變得支離,各種植被用五花八門的方式佔據了這裡,連水泥臺階都被構樹幼苗以一個極其刁鑽的角度撬開。我想進屋看看,但哥哥出於安全考慮極力勸阻,生怕外力輕微的施加會導致房子徹底坍圮,於是只好站在院門外大哭了起來。他一開始有點不知所措,連忙問怎麼回事,我只是哀哭,過了很久才哽咽著說,“我們是不是沒有家了,哥哥?”失去師父的悲痛像一根系在身上的橡皮筋,從前我只是照常在世上朝前走著,拉著橡筋越走越遠,直到這天忽然鬆開,才被抽得大哭起來。

哥哥聽了這話卻搖頭笑了笑。在師父死去後,哥哥也從熟人口中的“夏小子”晉升為“小夏”。他說妹妹啊,我們人類,就是在這個世界上遷徙的。我們從鄉下搬去了縣裡,又從縣裡搬去別的省,房子只是家的一部分,我們要接受這種消亡。

直到拆除後,我們重新回到老屋舊址祭奠。我幾乎要認不出那片荒蕪的院子了,它變得那樣好看!明亮的花開在綠色原野上,遠處風車成行成列,發出比風更隆重而充滿威儀的聲響。我忽然感到自己在失去故鄉後,又被某種更加廣大的東西收容了,也終於知道了哥哥話裡的意思,接受消亡實際上是最自然的事情,因為春天正是這樣做的,師父和老屋也一樣。

我們並肩在陌生而親切的小村裡走,先去小河裡瞧魚,又涉過淺溪,哥哥拉著我的手走在前面,破開道路的曲折帶著我前進,我們走到菱角塘的內部去看電力風車,老屋舊址已經變得看不見,只有漫山遍野的油菜花遠近連成一片,村道兩邊院落裡白色梨花樹下坐著的陌生臉孔也注意到了我們,都用十足茫然又好奇的眼神向這裡看來。

終於有老人家出聲了,“你是誰呀!?”電轉間,我決定用師父的小名報家門,大聲說,“我是小天的閨女呀!”緊接著,我和哥哥就被許多好人的笑臉圍住了。

*文中經歷來自作者及其妹妹本人。

參考文獻:《鄉村清明節集體墓祭傳統的當代變革——基於黔中魚隴寨的田野考察》,蒙錦賢

《清明節的源流、內涵及其在現代社會的變遷與功能》黃濤

《清明服飾千般滋味》,張志春

《清明節的變異》,王學泰

《芥子園畫譜》

《清明寒食節與唐朝文化》,李文娟

本文由小黑盒作者:墨下清風 原創

轉載請註明作者及出處