师父离世之前,在我心里,清明节并不感伤,那是一桩值得期待的、一等一的美事。

——序

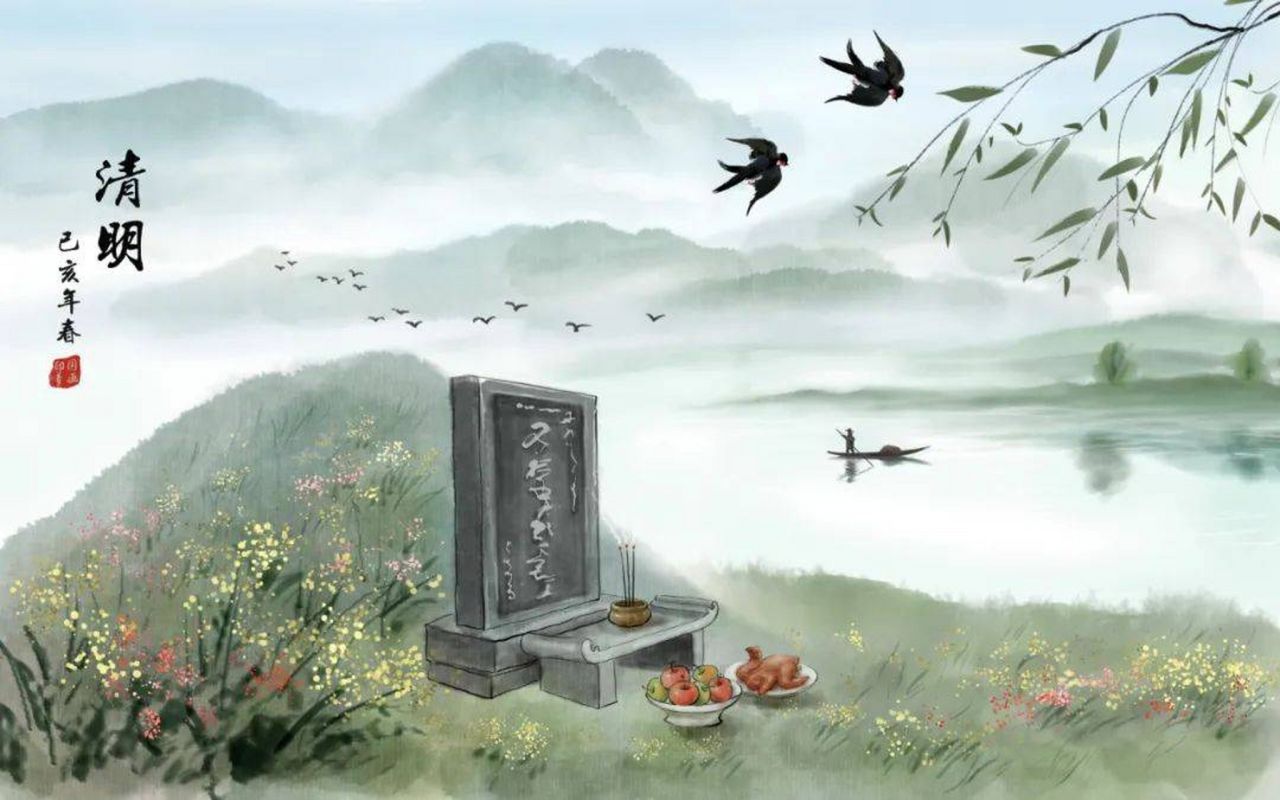

每年四月初,师父提着酒菜、水果、纸钱,经过田野村庄,上到山中。 要走许多路,虽然辛苦,但春光大好。

这个时候,万物真的“复苏”了!

人间三月, 雨水暂略从春云中收回雨脚,不再在地面上蹦跳,气温也应时回升,把积水收干,宇宙受到暖湿气流吹拂,长出一层幼嫩茸毛。

春天有如一种真菌,在冬制造出的死上萌发复生,很快便四处蔓延,连玻璃幕墙形成的都市坚壁上也显露苔痕。我们虽然在去往慰问故去之人的路上,可身边的一切, 分明都是从“死”上重生的,这怎能不让人感动。

祖先们一定是最温柔的。他们找到这个时节,许下了回看的约定,在这时候叫后辈来看一看春天,感受快乐,才好冲淡哀伤,晓得生与死是如何自然、高贵的事情。

小时候每逢清明,总要起个大早。清晨,师父拉起我和哥哥从家出发,只用白煮蛋在肚里简单垫过一层,为的是汇聚一堂等着师父的那顿野笋青豆火腿糯米饭。糯米需要提前浸泡一夜,而后从竹林拔来细幼青脆的野笋,从梁上取下陈年的火腿,青豆是邻居婶子家送来的一袋剥好的“翡翠珠子”,煎炒后耐心焖煮而成。因为费时费力,一般时日师父不会轻易做,一年里也就是春日这一回。三个人各自端着一只蓝边碗,蹲守在灶台前,只等师父用一把竹勺把锅刮得滴溜光净,铁锅内像被水洗过一样,一粒火腿也不会剩下,只有沁出的猪油在锅壁上反射出油润的亮光。微苦清脆的竹笋、甘甜爆汁的青豆同喷香的火腿被糯米饭与猪油黏合成闪亮而牢靠的触手,抓实胃袋与魂魄,这样才不至于被游散出动的鬼魂牵走。

我和哥哥拔笋的同时,师父会拿着柴刀挑选指头粗细的细竹,砍下十来根,削去多余的枝条,只在顶部留着一些竹叶和短枝用来挂住纸钱上端系着的桑皮绳扣。挂钱有铜钱连串状和网袋状两种,颜色分红白芷粉,上贴葫芦顶,腰匝红纸,纤纤巧巧,长有三尺出头。清代词人陈维崧写“卷絮搓棉,雪满山头是纸钱”,说的应当就有这种挂钱。

准备上山前,师父将马兰圆、猪肉糯米饭分装在三只碗里,顶上又盖着三只大小相同的圆盘,与苹果、 橘子、白酒青花酒杯一同放进竹篮里。另一只竹篮装满了金银纸钱、冥币、丧纸和线香。我和哥哥各自一手扛着竹竿,一手提着竹篮,师父扛着锄头拿着柴刀,好不威风。走在田埂上,四周开着油菜花和紫云英,还要担心蜜蜂来咬,小小年纪要操上许多心思。

大概走一个小时到第一个祖宗那儿, 不记得是谁了。师父拿着柴刀清理坟头疯长的茅草;哥哥从不远处挖来一大块新长的草皮,反扣坟头,青竿翠枝的水竹撑起来的白挂钱就插在新土上;我放好菜和瓜果,倒上酒,点上香;哥哥放了冲天炮。几个大忙人一通忙活,小孩们是兴奋的。

坐下休息,垂手等着吃果子,等到被叫去敬完香,磕完头,就可以一起坐在坟头吃水果、晒太阳、谈天说地,而坟头的挂钱在风里轻轻吹拂,搓出挲摩的细响。

每到这个时候,师父就要说起斩尾龙的故事来。说一条老龙吞吃了徽州知府,变成知府的模样生活,不久被道士发现后告知夫人,叮嘱她如果生下小龙必定为祸人间,一旦生下就得斩去龙头。可夫人到底不舍得,最后只斩去了龙子的尾巴便放走了它。此后知府夫人离世,每当清明时候风雨大作、昏瞑晦雨,当地人便晓得,是斩尾龙来给母亲挂钱了,应当避开。

合乎情理,顺应民俗,扫墓不一定非得赶在清明当天,三四月份正是多雨的时候,若撞上雨水反而不美,因此都爱挑一个临近清明的晴朗周末,约上一大家子同去,既是祭扫也是春游,何况沿途还有野菜可以摘。

师父很会记,很会认,眼也尖,他始终记得第一个祖先坟莹身后的松树下有一片蕨菜,它们每一年按时从土里挣出来,在茅草间蜷曲毛绒嫩梗。我跟着他,在队伍先头走着,摘到的蕨菜都拢进手心,一趟趟折返, 交去哥哥提的竹篮里。这时候,杜鹃花也开了,可以吃正红色的那一种杜鹃花瓣,白色切勿食用,有毒!花瓣在嘴里抿着,酸酸的,很生津。

另一个祖宗那儿。他的坟修得漂亮,有青石栏杆和扶手,师父取出白酒坐在墓旁,倒酒请先祖喝,自己也喝。 松林之中缺少日晒,人坐得久了难免感到阴凉,但从林中穿出去就是一片茶园, 我们一家三口祭扫完毕,更爱去那里坐着,景色极漂亮不说,野物也多。我和哥哥总是喜欢在灌木之间钻来钻去,寻找一种蔷薇嫩杆,叫“刺刺梗”的,剥去外衣,碧碧绿,叼在嘴里嚼吃汁水。师父有时也跟着,不断拨开草木,找嫩笋、马兰头、荠菜掐上带走,和蕨菜一起收作晚餐。

一边是死亡,一边是生活,茶园里坐着的诸人都隐约感知到它们的在场,心中虽有哀切,我看着哥哥和师父,内心明了,哀切是淡的,因为眼前还有更直接的快活。

羊来了!数百只羊,漫山遍野,脖上系铜铃铛,耳朵打着蓝色的耳标,被狗和主人围着、赶着,甩动短小的毛绒尾巴,在村人的坟头悠闲吃草。羊群的主人同家人一起靠在树下聊天,讲过年的时候又卖了多少头羊,家里添置什么电器,明天要给祖祖修一修墓碑。 我追着小羊在石台阶上跑,抱起来一只小的,它用没牙的毛绒嘴巴嚼吃我的指头,脚下又有几只小羊拿脑袋轻轻撞我的腿脚。

紫藤花开了!野生的紫藤,不知道是何年何月被鸟雀带来种子,在山野里悄悄长成了,冠幅足有十余米,香气扑鼻,爬上坡摘花,一朵朵抿在嘴里,是蜜的。哥哥在坡上四处探看,找到一枝略茁壮的新根,拿出小铲子挖出来,预备带回家再种上。

山坡下还有一片水库,又大又清,有时候时间赶巧,遇到同村的熟人,我叫叔叔的,那才快活。叔叔很会钓鱼,给祖先上坟时总带着自己做的渔具,跟柴刀香烛一起统统装进一只巨大的塑料桶里,一并提上山来。祭奠完毕后便把东西放在坟头,嘱咐我帮忙看着,自己顺着山坡下去钓鱼网虾,半下午下来总要分我一些好东西。小鲫鱼一只手那么长,清凌凌放在铝皮钵子里,烧汤是极香的。最好的是蝌蚪啊!叔叔用塑料瓶舀了,满满一瓶给我带回家,是能从春看到夏,值上十篇周记作业的好宝贝!

下山的时候我们唱歌,叔叔还在钓鱼,也不怕鱼惊,反而悠闲地一同吹起口哨。快活的调子远远传来,在树林和墓碑之间穿梭飞跃,四周有鸟叫,有叶响, 都是最好不过,绝不沉郁的。

祭奠与春游,看似矛盾,在中国人的生活中却并行不悖。

从前农历三四月份节日众多,旧年已尽,万象更新,人们在春天要忙的事情可谓庞杂,除了上巳、寒食、清明三大节日,还有一应民俗需要操持,如钻燧改火、淘井插柳、挑荠菜等。

但节日只是时间的节点,作为一个总结归纳的光标,将一整段日子提纲挈领地归纳为自然段。而生活是连绵不绝的,习俗安排之间便渐渐交织重叠起来。

比如改火和寒食。古人所使用的火种按季节进行变更,冬天用于取暖、照明和烹饪的火种,到春天便不能再用, 需要改换新火。《邹子》曰:“春取榆柳之火,夏取枣杏之火,季夏取桑柘之火,秋取柞猶之火,冬取槐檀之火。”说的便是自春秋时衍传下来的四时教令。唐宋两代,宫廷中还要将换火后新取出来的火,分赠予贵官豪门,以示恩赏, 也取万象更新的吉祥意头,唐诗名句“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”就描写此事。

改火这样的节日仪式,虽不如其他庆典隆重, 一来二去却耽误炊厨,逐渐与临近的寒食节合并。而随着民俗习惯和生活方式的更迭,寒食节也开始和清明节一同庆祝。据《唐会要》,在大历十二年二月十五日,朝廷有敕令:“自今以后,寒食同清明”。节日消失了,人们庆祝的习惯却延传保留了下来,至今许多地方仍然保留着在清明节吃冷食的习惯,清明棵和青团就是其中最具代表性的一道“寒食”。

清明节郊游的习俗则是曾经三月三上巳节的遗留。这是郊游踏青的日子,没有人比中国古人更懂得在春天里找乐子。他们去到日晒和暖的郊外水边,濯洗衣裳,嬉戏恋爱,“改火清明度,湔衫上巳连。"(宋·穆修《清明连上已》)她们穿着盛装靓裙,驾车去扫墓,“清明前后十日,城中士女艳妆饰,金翠琛缡,接踵肩,翩翩游赏。"(宋·周密《武林旧事》)她们解下裙子置成帷幄,在草地上欢宴,“长安时女游春野步,遇名花则设席藉草,以红裙递相插挂,以为宴幄。”(五代●王仁裕《开元天宝遗事》)他们将柳枝编成圈戴在头上,插上荠菜花, “谚日清明不戴柳,来生变黄狗。”(清·潘荣陛《帝京岁时纪胜》)

哪里有什么庄重的思古,全都是万紫千红、轰轰烈烈的游赏。在浪漫的余波里,一代代长安城里的人度过一个个盛大的清明节——窗户能给的光热始终有限,他们带上侍女和帷帐,乘马或游船,从精心垒筑的巢穴中鱼贯而出,结伴到郊野里奔跑,在渭水中游泳,去高处吹风,再唱着歌儿回家去。这和我童年在祖宗坟前吹蒲公英、吃杜鹃花、饮果子汁,和哥哥在林间嬉戏,似乎是一脉相承的事情。

春天是在死亡上进行的覆盖和重来,上巳和清明看似相互背离,却正是春天之下的对立统一。终于被时间推着,送着,真正走在了这条对立统一的路上。

多少年过去,师父离世,旧屋迅速衰朽荒芜,像失去了狐狸的穴窍,往昔那些梦幻有如神迹的仁慈遭到无情剥去,“家园”成为“废园”,不可说不令人悲痛。于是不得不接受了村委的提议,同意将房子征收拆除,地块充作公产,种油菜花,架设巨大的风力发电机。

拆除前的最后一个清明, 我跟着哥哥起回乡下扫墓,同去老屋探看。几年没有住人,五间瓦房虽勉强矗立着,但曾经整齐铺满青砖的院子已经变得支离,各种植被用五花八门的方式占据了这里,连水泥台阶都被构树幼苗以一个极其刁钻的角度撬开。我想进屋看看,但哥哥出于安全考虑极力劝阻,生怕外力轻微的施加会导致房子彻底坍圮,于是只好站在院门外大哭了起来。他一开始有点不知所措,连忙问怎么回事,我只是哀哭,过了很久才哽咽着说,“我们是不是没有家了,哥哥?”失去师父的悲痛像一根系在身上的橡皮筋,从前我只是照常在世上朝前走着,拉着橡筋越走越远,直到这天忽然松开,才被抽得大哭起来。

哥哥听了这话却摇头笑了笑。在师父死去后,哥哥也从熟人口中的“夏小子”晋升为“小夏”。他说妹妹啊,我们人类,就是在这个世界上迁徙的。我们从乡下搬去了县里,又从县里搬去别的省,房子只是家的一部分,我们要接受这种消亡。

直到拆除后,我们重新回到老屋旧址祭奠。我几乎要认不出那片荒芜的院子了,它变得那样好看!明亮的花开在绿色原野上,远处风车成行成列,发出比风更隆重而充满威仪的声响。我忽然感到自己在失去故乡后,又被某种更加广大的东西收容了,也终于知道了哥哥话里的意思,接受消亡实际上是最自然的事情,因为春天正是这样做的,师父和老屋也一样。

我们并肩在陌生而亲切的小村里走,先去小河里瞧鱼,又涉过浅溪,哥哥拉着我的手走在前面,破开道路的曲折带着我前进,我们走到菱角塘的内部去看电力风车,老屋旧址已经变得看不见,只有漫山遍野的油菜花远近连成一片,村道两边院落里白色梨花树下坐着的陌生脸孔也注意到了我们,都用十足茫然又好奇的眼神向这里看来。

终于有老人家出声了,“你是谁呀!?”电转间,我决定用师父的小名报家门,大声说,“我是小天的闺女呀!”紧接着,我和哥哥就被许多好人的笑脸围住了。

*文中经历来自作者及其妹妹本人。

参考文献:《乡村清明节集体墓祭传统的当代变革——基于黔中鱼陇寨的田野考察》,蒙锦贤

《清明节的源流、内涵及其在现代社会的变迁与功能》黄涛

《清明服饰千般滋味》,张志春

《清明节的变异》,王学泰

《芥子园画谱》

《清明寒食节与唐朝文化》,李文娟

本文由小黑盒作者:墨下清风 原创

转载请注明作者及出处