提醒:本文包含對《星球大戰絕地:隕落的武士團》、《星球大戰絕地:倖存者》的全面劇透

引言

敘事遊戲,作為講述故事的載體,往往以單人離線遊玩為主的,這一般不同於供玩家長期投入其中(involving)併成長的網絡遊戲。就單人敘事遊戲而言,玩家往往會花費大約10小時到100小時不等的時長進行遊玩。相反,網絡遊戲則需要伴隨玩家度過一個相當長的時間段,短則數月,長則數年。因此,網絡遊戲作為某種程度上的虛擬生活世界就有更有必要給玩家提供一個虛擬的家,而單機遊戲的家園系統(homebase system)則是一個可有可無的存在。

但是,單機敘事遊戲相對而言的短流程和短陪伴時間,一個豐富的、高度自定義的家園系統就沒那麼關鍵,儘管可以作為一種添頭。那麼,家園系統在單機敘事遊戲看起來就只能作為某種添頭和調味劑,甚至不需要家園系統也可以實現足夠精彩的敘事,並且為玩家提供可以棲息的地方(比如《最終幻想7重生》(Final Fantasy 7 Rebirth)就沒有一般意義上的家園系統)。《星球大戰絕地:倖存者》(Star Wars Jedi: Survivor)就做了一個很好的示範,告訴我們單機敘事遊戲如何把一個家園系統打造為遊戲敘事的第二重實現(幾乎是作為敘事主題的獨立載體)。

《最終幻想7重生》當中的城鎮充當了類似於中轉站的功能

但是讀者也可能會質疑說,《荒野大鏢客:救贖2》(Red Dead: Redemption2, 以下簡稱《救贖2》)同樣很好地讓家園系統承擔了敘事任務?那麼《倖存者》賦予家園系統的這種獨立載體地位有什麼意義呢?

筆者的回答是:之所以提出這樣的質疑,是忽視了遊戲敘事任務的一個重要環節是去強制化。反過來說,去強制化賦予玩家能動性,讓玩家意識到這是自己的自願行為,從而成為一個敘事中的行動者(agent),而非一個傳統文本的讀者或觀眾。《救贖2》的確在家園系統之外的敘事事件當中為玩家賦予了能動性,但是在家園當中,《救贖2》並沒有在家園中的敘事事件當中為玩家賦予充分的能動性。

因此,筆者想強調的是,《倖存者》通過讓玩家有能力影響家園,並且讓玩家有限的影響行為合乎敘事主題,塑造了一個“獨立的能動敘事空間”,這意味著給玩家提供可預期的規則,從而避免了主線敘事的干擾。

本文並不否認《救贖2》的家園系統依舊十分優秀,但是《倖存者》的確為我們提供了一條或許是未曾涉足的道路:在家園系統上實現獨立於主線劇情敘事的第二重敘事。在這個意義上,《倖存者》以有限的資源不僅營造出了一個玩家可以稱之為家的空間,而且讓家園

系統擺脫了在敘事遊戲當中很可能處於的尷尬地位(即很多遊戲的家園系統顯得雞肋或工具化)。

下面,筆者將通過幾個方面來分析《倖存者》(以下如此簡稱)對家園系統的成功設計:

- 什麼是家園系統?

- 在《倖存者》的家園中你可以做什麼?

- 《倖存者》如何讓家園承擔敘事任務?

- 延伸討論:家園系統的沉浸感與有限的能動性

1. 什麼是家園系統

現實世界中存在各種艱難險阻和人生目標,自然需要一個休憩和補充精神安全感的地方,遊戲當中則存在冒險、戰鬥和複雜的變化,同樣需要一個供玩家停下來享受寧靜片刻,或者和夥伴交流的地方,從而更好地出發冒險。

但是,如果僅僅是享受寧靜、和夥伴交流、更好地出發冒險,那麼看起來《求生之路》(Left 4 Dead)或《喋血復仇》(Back 4 Blood)中的安全屋也可以勉強叫做家園了,只不過在這類聯機遊戲當中所說的“和夥伴交流”是和朋友交流,比如討論如何更換或購買道具,制定策略。

從中文的語境來理解,所謂家園,顯然並不單純是指的一個庇護所或安全屋。“家園”的含義,在日常理解當中可以被拆解為兩個部分,一個部分是“家”,作為一個安全屋,可以休息,可以進行補給,可以進行交流,還有一個部分是“園”,即某個可以予以塑造的物理空間,比如花園、果園、菜園等等,都是行動者(agent)可以在其中進行主動的種植活動的物理空間,這種活動是具有能動性(agency)的。在行動哲學當中,說某個事件中的行動者是有能動性的,一般是指的某個事件是出自行動者的意圖(這裡指的是動物行動者,不包括機器或植物行動者等等),而所謂事件“出自”意圖指的是事件是行動者的有意圖行動的結果,並且行動者對這種因果關係(等價於自願地行動)有著預判(這個預判可以是錯誤的)。而遊戲當中的能動性,還需要是創造性的,即玩家意識到自己在塑造這個家園,改變這個家園的物理空間。

因此,在遊戲當中,筆者試圖對能動性做出一個一般定義:

說行動者(玩家)A是有能動性的,是指的遊戲中的某個領域D(可以是物理時空,也可以是精神領域)的改變是出自A的意圖,而所謂領域D的改變“出自”A指的是領域D的改變中的遊戲事件E是A的有意圖行動的結果,並且A對這種因果關係有著預判(這個預判可以是錯誤的)。

這樣來看,嚴格意義上的家園系統需要使得行動者具有能動性,從而讓玩家感覺到自己的行為確確實實在某種意義上塑造了這個家園。在《救贖2》當中,這一體現是非常明顯的,比如玩家扮演亞瑟可以為營地提供資源、進行捐助或幫助,還可以和幫派成員互動對話,並且玩一些小遊戲,在這些活動當中都可以看到玩家如何按照自己的意圖來影響家園的物理空間。相反地,在《黑神話:悟空》當中,玩家除了可以在辰龍這裡將收集到的種子種植起來,和寅虎進行訓練之外,就幾乎沒有其他什麼玩家可做的能動行為了,因為升級物品這樣的功能顯然是非能動性的,即玩家並不影響家園的物理空間或者精神領域(比如申猴不會因為你去升級葫蘆就酒量大增),反而是家園的幾位成員通過提供升級選項來改造玩家的物理結構,比如為玩家提供新的護甲。

但是,很明顯大家也會把《黑神話:悟空》的六六村當作家園系統,所以我認為有必要區分弱家園系統(homebase system in weak sense)和嚴格的家園系統(homebase system in strict sense),前者指的是像《黑神話:悟空》這樣的家園系統,只提供極少的行動者能動性,更多是承擔裝備改造的功能,後者則指的是像《荒野大鏢客:救贖2》這樣的家園系統,為玩家提供較為充分的行動者能動性。我們顯然還可以設想更加極端的嚴格家園系統,比如在一個軍事題材的遊戲當中,玩家不僅可以自由改造基地的外觀,並且可以養兵蓄銳,並和自己的士兵開展各種各樣的活動,例如安排他們的晨練,一起觀看《亮劍》,培養精英士兵,改造他們的武器等等,即這個家園系統的方方面面都可以自定義,甚至拓展基地,開設分基地。

最後,筆者還想說明一個在引言當中沒有澄清的問題,這個問題並不是要討論什麼是家園系統,而是討論什麼是一個好的家園系統。我們當然可以說《救贖2》的家園系統很好,但是如果訴諸嚴格的或者理想的標準來看,《救贖2》的家園系統的確不夠好。為什麼會這樣呢?

但是無論如何,都不得不佩服《救贖2》營地設計的用心

任何一款敘事遊戲,都必然需要面臨敘事任務。當然,製作者可以把這個任務完成得比較糟糕,但是一旦我們和製作者都期待一個優秀的敘事,就像那種引入沉迷其中的電影和小說,那麼這個敘事任務就是一個最好去完成的東西。在電影和小說當中,這種沉浸是能動地想象來完成的,而在遊戲當中,這種沉浸則是能動地去行動(等價於自願地行動)。

我們和製作者都期待沉浸到《救贖2》的敘事當中,但是《救贖2》的家園系統沒有足夠好得完成這樣的敘事任務。這就不得不提及《救贖2》的家園系統主要的三種功能,即一個是工具性功能,一個是實現性功能,一個是舞臺性功能。工具性功能說的是,玩家可以在這裡完成一些製作、補給、休憩。實現性功能說的是個人實現意義上的滿足(個人帳篷的升級),以及利他意義上的實現性的滿足(營地捐助)。舞臺性功能說的是,在這裡會隨著劇情推進上演各種戲碼,或者成為行動計劃的制定點,即一個敘事的背景舞臺,正如其他的敘事舞臺一樣,比如瓦倫丁鎮是遊戲中第一次劫案上演的舞臺。

從這三個功能,我們就可以發現為什麼《救贖2》的家園系統沒有足夠好地完成敘事任務。由於這三種功能是獨立的,而非重疊的,且舞臺性功能提供了敘事卻不提供玩家的能動參與,而實現性功能提供玩家的能動參與卻不提供敘事要素。那麼,《救贖2》的家園系統就沒有一個機制允許能動性和敘事的共同存在。這也就是為什麼筆者認為,《救贖2》的家園系統並沒有足夠好地完成敘事任務,儘管《救贖2》整體成功地完成了敘事任務。類比地來看,《倖存者》的家園系統是一出玩家參演的大型舞臺劇。

我們已經將家園系統可以分為兩種,一種是弱家園系統,一種是嚴格家園系統。弱家園系統,基本上只需要作為行動者的休息點、補給點,並且提供極少的一些能動性,而嚴格家園系統,則不僅是行動者的休息點、補給點,而且提供了豐富的能動性,讓玩家意識到玩家在影響這個家園,改變這個家園的物理面貌。根據上述對《救贖2》的三種功能的分析,現在我們不得不從嚴格的家園系統當中分出一個子類,即敘事意義上的好的家園系統,而《倖存者》就是本文認為的一個好的家園系統(敘事意義上的好的家園系統的簡稱)。

2. 在《倖存者》的家園中你可以做什麼?

《倖存者》的家園系統的機制單從其外在的或物理的角度來看,並沒有什麼新意。通過對外部世界的描述,我們可以簡單地枚舉玩家在派盧恩沙龍(Pyloon’s Saloon,即《倖存者》當中的家園系統名稱,一家銀河系盡頭的酒館)當中可以做的外在行為。

- (1) 招募成員:整個遊戲提供了兩個主要的大型可探索星球,寇博和傑德哈,在這兩個星球當中,玩家可以邀請諸多角色前往派盧恩沙龍,例如離開科洛桑前往寇博製作音樂的音樂人,前往寇博探索共和國巔峰時期建築的歷史學家等等。邀請角色後,派盧恩沙龍將慢慢從賓客稀少變得熱鬧非凡。

- (2) 兌換道具:玩家可以在絕地大師桑塔瑞的機器人“奇”這裡用信息磁盤兌換特殊效果道具和飾品,以及在賞金獵人“凱基”這裡用懸賞盤兌換爆能槍和BD1的能力以及飾品。

- (3) 接受支線任務:派盧恩沙龍作為寇博的人員集中地,自然也能承擔信息分發的功能。通過對話,卡爾能在一些角色那裡瞭解到一些傳聞,這些傳聞並不是嚴格意義上的支線任務,因為不存在所謂交任務的機制。實際上,這些傳聞不過是為玩家探索一些重要道具提供指引,玩家完全可以在不接受傳聞的情況下,直接前往這些地點獲取道具。

- (4) 對話:對話不僅可以瞭解各種傳聞,而且可以通過對話瞭解許多角色的過往經歷,以及他們對諸多事物發表的看法,其中包括對主角行為的評價。

- (5) 桌遊:在招募兩位全息戰術桌的玩家後,可以在派盧恩沙龍游玩全息戰鬥,即一種星球大戰主題的自走棋,自走棋可用單位都是由玩家在探索世界的過程當中通過BD1掃描獲得。

- (6) 種植:派盧恩沙龍的樓頂提供了一箇中等大小的花園,並隨著招募植物學家後,玩家可以拓展地盤,並瞭解這些植物背後的信息。

- (7) 水族箱鑑賞:派盧恩沙龍以一個巨大的水族箱為中心,這個水族箱可以隨著卡爾在野外不斷偶遇捕魚專家斯庫瓦,不斷捕獲新的品種,進而提升水族箱的乾淨程度。

但是需要注意的是,這種列舉是乏力的,因為我們根本無法從中推導出任何的感受質(qualia),這也就無法真的說明我們做了什麼!(如果我們期望的“真”是某種精確的描述或符合,那麼就要說出所有能說的)

例如,我在日落的海邊享受海風的愜意和遐想,我通過再多的詞彙也無法準確地傳達給任何聽者或讀者。同樣地,派盧恩沙龍帶來的任何情感體驗都不是通過這樣的枚舉可以實現的。因此,缺乏對這些感受質的儘可能的描述,就無法完整地理解“在《倖存者》的家園中你可以做什麼”。比如,你可以說你洗了碗,但是這只是描述了你的物理活動,並不是對這個事件的完整描述,因為完整描述還包括了你洗碗時手的痠軟,碗盤的沉重感,水流的觸覺和聲音效果,你對洗碗的不耐煩的情緒,等等。

《倖存者》中,在沙龍里聽斯庫瓦講沒有聽完的傳奇經歷

但是,為什麼需要如此完整地說明“在《倖存者》的家園中你可以做什麼”?因為,缺少了對感受質的理解,我們就不能說清楚玩家做出的是什麼,即行動者意圖的結果是什麼樣的一個事件。這也就意味著,玩家無法把意圖的結果和玩家對結果的預判進行比照,而這種比照才能讓玩家意識到他所做的行為是否符合他的預期。讓玩家進行這種比照的最大意義在於,讓玩家認知到自己的行為帶來了什麼樣的後果。這種認知,恰恰是一個敘事意義上的能動性的來源。

當我們說一個行動者能動地參與到一個敘事語境當中時,我們顯然說的是他知道自己在什麼樣的敘事情景當中。要讓玩家在敘事上感受到能動性,就必須讓玩家清楚地知道他參與到了什麼樣的情景S當中。這樣的話,我們就有必要專門地定義遊戲敘事意義上或敘事語境中的能動性,即不同於遊戲中一般的能動性。

遊戲中一般的能動性:說行動者(玩家)A是有能動性的,是指的遊戲中的某個領域D(可以是物理時空,也可以是精神領域)的改變是出自A的意圖,而所謂領域D的改變“出自”A指的是領域D的改變中的遊戲事件E是A的有意圖行動的結果,並且A對這種因果關係有著預判(這個預判可以是錯誤的)。

遊戲敘事語境中的能動性:說某個敘事行動者A是有能動性的,是指的某個敘事情景S是A參與其中的(情景由一系列前後接續的事件構成),而所謂參與情景指的是情景當中的某個事件E是A的有意圖行動的結果,並且A對這種因果關係有著預判J(預判J可以是錯誤的),以及行動者最終通過對事件E和預判J(預判本身也是一個事件Ea)進行比照和對行動B(作為事件Eb)的組合而構成對情景S的認知。

一般語境和敘事語境的區別在於:遊戲中一般語境的能動性只要求這個遊戲事件是行動者知道且能掌控的,且改變了某個領域;敘事語境的能動性則要求得更多,因為在敘事語境下說能動或施動,只說某個行為是敘事行動者知道且能掌控的,還不足以說明他在有意圖地推動這個故事。相反地,一般語境下,我們可以直接通過行動者知道且掌控某個行為,且改變了某個領域,說他有意圖地推動了這個改變的產生,但是僅憑如此無法說明這個行動者如何有意圖地推動了這個故事,有意圖地推動故事還需要敘事行動者在行動中能動地參與敘事進程(敘事進程可以是一個多重實現的過程,這一點將在下一節展開討論)。

因此,要使得一個敘事行動者具有敘事上的能動性,就有必要讓敘事行動者對整個敘事情景有所認知。因此,好的敘事設計需要讓玩家不只是做了招募成員、兌換道具等外在行為或物理活動,而是要讓他產生緊貼敘事的感受質。簡而言之,敘事的能動性,需要玩家在行動當中參與到一個豐滿的故事當中,而家園系統要提供這樣的參與性、能動性,並不是一個常見的事情(因為家園系統中的玩家行為往往只推動了某個領域的改變,而不包括敘事層面)。那麼,《倖存者》如何做到這一點?

3. 《倖存者》如何讓家園承擔敘事任務?

所謂承擔敘事任務,直接的理解是,玩家在家園系統當中可以推進劇情。這是很容易設想的,《救贖2》就是這種設計的典型代表。但是,這並不是唯一的答案!

你可能會有疑問,既然家園系統當中沒有什麼劇情推進,那麼你怎麼能夠說他承擔了敘事任務?

那筆者可以很直接地回答說,你混淆了什麼是劇情推進和敘事任務。

敘事任務的一個核心要求是,讓故事的主題從作者的心靈傳達到閱讀者的心靈當中。舉個例子來說,我想設計一個主題是傳達互幫互助思想的遊戲,那麼就可以在家園系統裡面安排一些和主線和支線敘事都不相關的人物,這些人物之間可能一開始存在分歧和爭執,但是通過玩家從主線敘事和支線敘事當中收集的各種資源,以及玩家優秀的對話選擇能力,這些分歧最終消解了,然後這些人物會反過來支持你(無論是精神上的,還是給予遊戲資源)。

《倖存者》採用了類似的方式來設計家園系統,它幾乎切斷了派盧恩沙龍和主線敘事的關係,並且除了遊戲開頭,遊戲主線敘事甚至都不再踏足派盧恩沙龍。這也就是說,玩家遊玩主線可以完全當派盧恩沙龍不存在,除了開頭,這幾乎不會影響主線的推進(GDC2024講座Bringing a Star Wars Cantina to Life in “Jedi: Survivor”提及了製作組有意地只安排了作為新手引導的兩次強制進入沙龍,以下簡稱GDC2024)。那麼,接下來筆者就將試圖說明,《倖存者》如何成功地讓家園系統如何承擔敘事任務,並且這種方式如何是一條值得選擇的設計思路(但並非是無條件的)。

3.1 《倖存者》講了什麼樣的故事?

還記得22年《倖存者》公佈正式預告時,筆者又以為這是一個為了簡潔和銷售便利而取的名字。但是讓筆者震驚的地方在於,如果說“隕落的武士團”(fallen order)呈現的是66號令後的黑暗基調和敘事的主線(重建武士團),那麼“倖存者”(survivor)不僅奠定了本作更加積極的基調和敘事的主線(尋找塔納羅爾這一避難所),而且直接把敘事主題押在了“倖存者”這個詞上。

下面,筆者試圖簡要地講述從《隕落的武士團》到《倖存者》的整個故事,並分析《倖存者》這個標題如何地貫穿整個遊戲。

(若熟悉故事細節,可以跳過本小節的前半部分)

卡爾·凱斯提斯(Cal Kestis)在共和國時期曾是一名絕地學徒(padawan),在66號令執行時他和他的師父伽羅·塔帕爾(Jaro Tapal)正在外執行任務,塔帕爾最終犧牲了自己救下了卡爾,並通過逃生艙將卡爾送至了飛船拆解星球布拉卡。就此,卡爾隱蔽了五年,直到他為了救下同為拾荒工的同伴普勞夫(Prauf)而使用了原力,這讓判官二姐和九妹找到了卡爾。在這一危機時刻,前絕地武士瑟蕾·君達(Cere Junda)乘坐飛行員格里茲·德里圖斯(Greez Dritus)駕駛的螳螂號(Mantis)飛船前來營救了卡爾。在表明了自己的身份之後,瑟蕾帶領卡爾前往了絕地大師恩諾·科爾多瓦(Eno Cordova)曾所在的博加諾(Bogano)星球,並最終讓卡爾接受了科爾多瓦大師的考驗,即通過完成澤佛人(Zeffo)的考驗來獲得一個特別的絕地全息儀(Jedi holocron),這個全息儀記錄了所有原力敏感兒童的信息,而這正是重建絕地武士團的關鍵。但是澤佛人的預言讓卡爾產生了恐懼,這讓卡爾無法接受自己親手毀掉整個銀河系的希望的那種可能性(我接受的對澤佛預言的解釋是,澤佛人為卡爾描述的幻象是一種概率極高的可能性)。出於對這種可能性的恐懼,在重新得到全息儀之後,卡爾一行人最終決定摧毀全息儀。

在通過科爾多瓦大師的考驗的路上,卡爾成為了瑟蕾的徒弟,格里茲的朋友,並且結識了同為族群倖存者的暗夜姐妹梅琳(Merrin)。

《隕落的武士團》中卡爾與梅琳開始建立信任

在《隕落的武士團》的結尾,我們可能會預期最終一行人走上了不依賴重建武士團的反抗帝國的方式。但是在《倖存者》的開頭,這一預期顯然落空了。在摧毀絕地全息儀的五年後,卡爾並沒有和瑟蕾、格里茲以及梅琳一起,而是結識了一群新的夥伴。實際上,卡爾加入了激進的索·格雷拉(Saw Gerrera)的隊伍。

在《倖存者》開頭,卡爾主動被捕至科洛桑(Coruscant),意圖黑入參議員希加(Daho Sejan)的飛艇以截獲重要情報,但是在完成任務後,卡爾和他的新同伴遭遇了判官九妹的襲擊,除了卡爾和波德·阿庫納(Bode Akuna)之外的所有成員都犧牲了。在卡爾駕駛螳螂號逃離科洛桑時,螳螂號遭到了一定程度的損壞,於是他不得不前往寇博(koboh)尋找昔日的船長格里茲以修復螳螂號。

《倖存者》中卡爾故意被捕以黑入參議員的飛艇

藉著瑟蕾的資助,格里茲在寇博開了一家小酒館,名為派盧恩沙龍。初入派盧恩沙龍時,這裡門可羅雀,雜物堆砌,甚至前往二樓的通道懸吊著漏電的電線。

格里茲其實一直為卡爾預留了床鋪,而在卡爾稍加休息後,格里茲和卡爾聊起了自己離開隊伍後的生活。格里茲希望卡爾能夠好好休息,不能因為反抗帝國而累垮自己,但是卡爾的強烈責任感讓他不願意停下。格里茲還是試圖勸說卡爾,希望他不只是一把光劍(“maybe it’s time for you to be more than a lightsaber”),他強調卡爾應該試圖尋找和建立自我,因為帝國的強大很可能會讓卡爾的反抗變得只是杯水車薪。

但是,卡爾並沒有接受格里茲的觀點,他認為永不停息地對抗帝國才能不會辜負他師父以及其他人的犧牲。在格里茲給卡爾指明尋找修理飛船的零件的去路之前,格里茲勸告卡爾:“你要學會放棄一場不公平的遊戲,否則你終究會失去你永遠無法取代的東西”(“You gotta know when to walk away from a rigged game, otherwise you are gonna end up losing something you can never replace!”)。現在,有了《安多》(Andor)劇集,我們可以知道影響歷史走向的義軍(Rebels)是如何通過蒙·莫斯瑪(Mon Mothma)等人的艱難政治運作和計謀組建起來的。《安多》為我們展現了這場“不公平的遊戲”需要什麼樣的強大力量才能入局,而像卡爾針對參議員希加動用的計謀相比《安多》中的刻畫怎麼看都是小打小鬧。但是鑑於格里茲沒有蒙莫斯瑪等人的經驗,他不可能運用這樣的案例來論證這為什麼是“不公平的遊戲”,因此這裡他並不能勸說住卡爾。除此之外,卡爾的責任感讓他不懼怕風險。對卡爾而言,即便不公平,只要不是沒有希望,那麼就應當繼續鬥爭。不過,格里茲的勸告在這裡實際上奠定了本作的敘事基線(basic line),因為卡爾終究會失去某些不可取代的東西,他最終意識到不能再以之前的方式進行鬥爭了,這實現了卡爾從一個反抗者(rebel)到一個倖存者(survivor)的轉變。

現在,讓我們繼續《倖存者》的故事,看看卡爾如何最終實現這一轉變的。

在尋找飛船維修零件的過程中,卡爾意外地墜入了一個共和國巔峰時期的密室(chamber of the High Republic),在那裡偶遇了機器人奇(Zee or ZN-A4)。通過原力迴響,卡爾看見了已故的絕地大師桑塔瑞·克里(Santari Khri)讓奇消除關於塔納羅爾的信息的片段。將奇救出密室後,她將桑塔瑞的任務最終交給了卡爾,即前往森林陣列中的高塔。在那裡,卡爾釋放了在巴克塔箱(Bacta Tank)中存放了兩百年之久的前絕地武士達甘·格拉(Dagan Gera)。但不幸的是,達甘認為自己曾經遭到了絕地武士團的背叛,在聽聞武士團隕落後,他決定與卡爾為敵,並試圖自己組織軍事力量征服銀河系。通過原力迴響,卡爾看到了多年前達甘和桑塔瑞曾是武士團中的朋友,他們一同發現了塔納羅爾,一顆位於寇博深淵後的遙遠星球,同時也是一個極其安全的隱居之地。

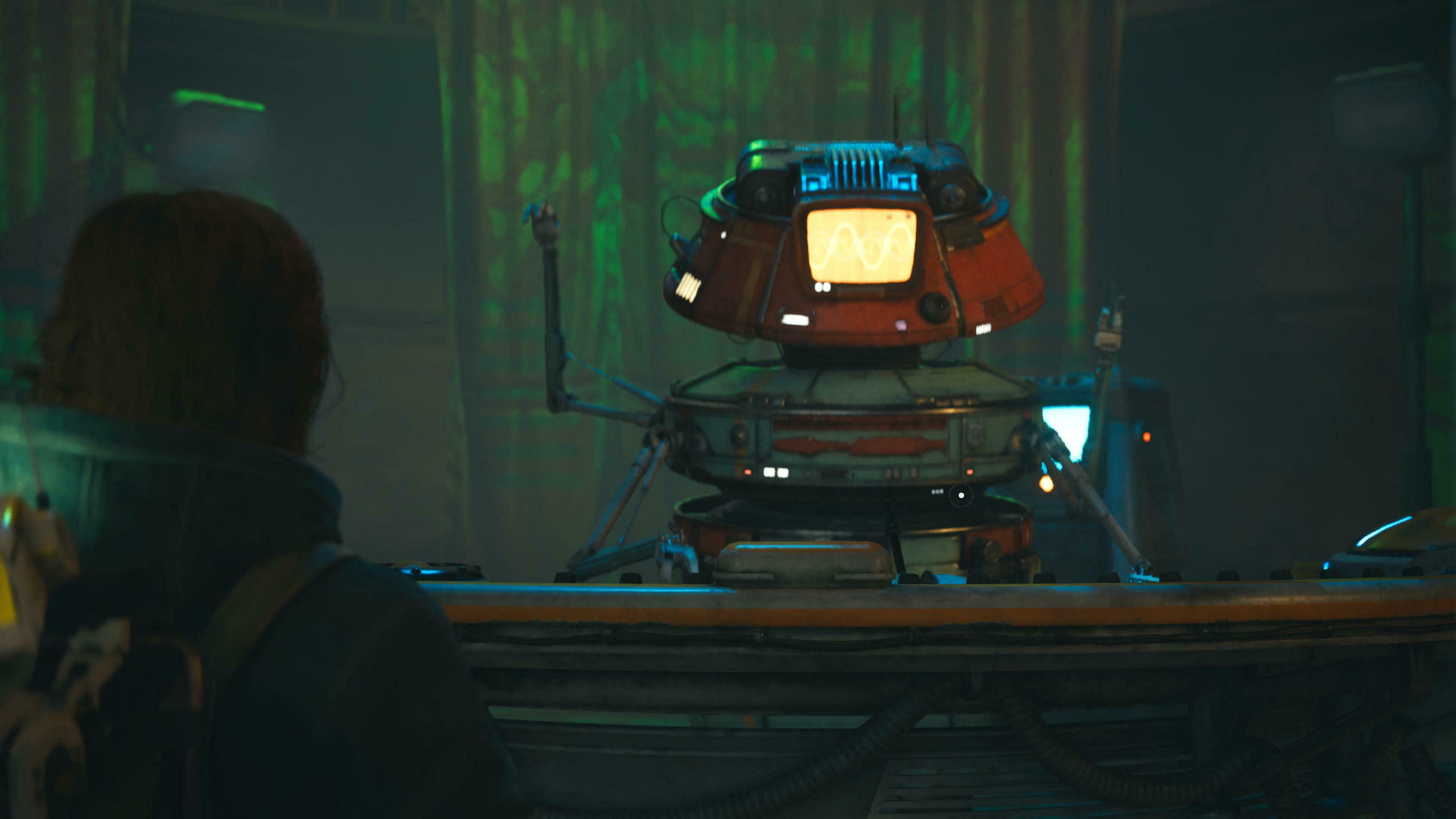

來自共和國巔峰時期的奇造型獨特,思想上也帶有著當時的特點

卡爾和波德商量認為,如果存在這樣一顆星球,它也許可以成為一個新的家園,就此成功地避開帝國。但是如何到達塔納羅爾,卡爾等人並不知道,於是他們只得前去求助位於傑德哈的瑟蕾幫助。讓卡爾意外地是,在傑德哈迎接卡爾的正是數年未見的梅琳。為了避開沙塵暴,卡爾和梅琳最終決定在一個山洞中過夜。在篝火邊,卡爾向梅琳講述了自己這兩年對抗帝國的經歷,並透露了塔納羅爾的存在,而塔納羅爾正是卡爾感到內在糾結的點:一個避開帝國的家園,同時也意味著放棄對抗帝國。梅琳同樣提醒卡爾:如果只顧著對抗帝國,終究會導致無法挽回的結果。

在到達瑟蕾的所在地後,首先出門迎接的竟然是科爾多瓦大師。在這裡,卡爾瞭解到瑟蕾、梅琳、科爾多瓦以及傑德哈的修士們一起建立了秘密組織秘徑(Hidden Path),以重建絕地典籍庫。科爾多瓦大師通過典籍庫為尋找塔納羅爾提供了信息,即前往達甘的兩個藏身處尋找前往塔納羅爾所需的羅盤。在經過一番折騰後,最終這兩個羅盤都宣告無法使用,這逼著卡爾直面達甘。在桑塔瑞的天空實驗室當中,卡爾、波德和達甘對峙,最終運用了原力幻象模仿桑塔瑞擊敗了達甘。但是在這個過程中,卡爾心中不甘心前往塔納羅爾就此隱居避世的想法再次引燃。達甘試圖以塔納羅爾為據點出發征服銀河系的想法,讓卡爾意識到塔納羅爾將是一個完美的反抗軍據點。但是讓卡爾沒想到的是,這摧毀了波德為女兒尋找一個絕對安全的居所的願景,為此,波德背叛了卡爾,在殺死科爾多瓦之後,波德搶走了最後一個羅盤。但是,讓卡爾更加沒有想到的是,波德竟然也是一名66號令的倖存者,而且在清洗前就已經是一名絕地武士。而為了抵抗帝國的入侵,和保護秘徑組織,瑟蕾也在和達斯·維達(Darth Vader)的決戰中不幸犧牲。

不知是維達故意為之,還是迫不得已才誘騙瑟蕾

通過跟蹤波德,卡爾最終來到了帝國安全局的基地,在這裡卡爾最終和波德見面,波德告訴卡爾自己曾經和帝國安全局的長官登維克(Lank Denvik)在克隆人戰爭期間就共事過,在66號令後,波德為了保護女兒,最終選擇和登維克合作,成為登維克的秘密特工,就此讓帝國判官無法抓捕到波德。波德實際上是故意引誘卡爾前來帝國安全局的,因為他想借卡爾之手消滅登維克,從此完全地銷聲匿跡。

在離開帝國安全局後,通過奇的幫助,卡爾找到了另外的方式前往塔納羅爾。在塔納羅爾,卡爾再次與波德對峙,但是波德並不認同卡爾的計劃,即將塔納羅爾作為絕地倖存者以及秘徑的基地,認為他的計劃最終會導致塔納羅爾不再安全。但是這時的卡爾已經放棄了將此作為軍事據點的計劃,而是轉變為作為容納各類倖存者的庇護所,可這依舊沒有使得波德有所讓步,他並不信任卡爾,他恐懼卡爾總有一天會引火上身。在最終的決戰中,波德最終沒能存活下來,但是卡爾、梅琳和格里茲還是收留了波德的女兒卡塔(Kata),並將瑟蕾、科爾多瓦和波德最終一同安葬。

故事就此結束了。

在分析什麼是《倖存者》的主題之前,筆者認為有必要先考察一下survivor這個副標題的意涵。在這一考察中,筆者認為詞源學考察在這裡非常有益。

對survivor的詞源學進行一番簡單的考察的話,可以發現英語的survivor顯然是拉丁語的演變來的。在拉丁語當中,動詞vivo(to live, have life)和副詞super(over, above, on, upon)組成了supervivo(to outlive, survive)。可以看到,vivo表示活著,而supervivo則在此之上添加了一個“持續”的維度,即持續活著、活下去、活得更久。因此,從詞源學上可以看到,所謂去survive,並不意味著卡爾要苟且偷生,而是要進行一種思路轉變:從直接對抗帝國,轉變為拯救能拯救的人,讓他們好好活下去。所以,“倖存者”這個標題其實不僅有名詞意涵,即卡爾是倖存者,梅琳是倖存者,波德是倖存者,等等,而且還有動詞上的意涵,即拯救能拯救的人。

那麼,要說清楚什麼是《隕落的武士團》和《倖存者》的主題,就繞不開這樣的思路轉變,即什麼是從反抗者(rebel)到倖存者(survivor)的轉變?首先,敘事主體卡爾的身份是一名絕地武士,這意味著他接受絕地準則(Jedi Code):

There is no emotion, there is peace.

There is no ignorance, there is knowledge.

There is no passion, there is serenity.

There is no chaos, there is harmony.

There is no death, there is the Force.

(Dark Disciple, chapter 34)

(因為句式的簡單,以及翻譯並不如英文直接,筆者這裡不作翻譯)

從這一準則出發,衍生出了諸多的其他信條,其中比較重要的有:放棄個人依戀和關係(需要注意的是,Wookieepedia的Jedi Code詞條提及特拉·薩大師(Master T'ra Saa)曾指出,如果浪漫關係並不產生依戀(attachment)、憎恨、嫉妒和痛苦(bitterness),那麼浪漫關係並不會使得一個絕地武士成為一個糟糕的絕地武士(a bad Jedi)),克服傲慢(Arrogance)、自負(Overconfidence)、失敗主義(Defeatism)、頑固(Stubbornness)等等情緒和思想,崇尚(honor)絕地委員會(the Jedi Council)、絕地武士團(the Jedi Order)和法律(the Law, 這裡指的是共和國的法律),公共服務和儘可能地施與幫助且優先進行幫助。

波德的卡塔或許是卡爾在故事結束後需要幫助的第一個人

對於卡爾而言,在《隕落的武士團》當中他主要履行的是崇尚絕地武士團的信條,他希望通過全息儀來重建絕地武士團。但是這一方案最終由於巨大的風險性被卡爾等人放棄了,因為絕地武士的行為依舊是需要考量後果的,他們必須考慮履行信條的行為是否會是自我挫敗的(self-defeating,即相應的行為恰恰違背了信條,例如直接抹殺了任何重建武士團的希望)。實際上,卡爾履行崇尚武士團的信條,有一個更為根本的目的,即對抗帝國,這意味著對共和國法律的無意識的崇尚和執行。在這個意義上,重建武士團就意味著反抗帝國和重建共和國法律,從而使得卡爾成為了一名反抗者。

在《倖存者》開頭,卡爾在和梅琳、瑟蕾等人分道揚鑣之後,加入了索·格雷拉的抵抗組織,實際上這是卡爾的反抗者角色的進一步加強。因為通過重建武士團,卡爾需要繞一個彎子來對抗帝國,但是通過索·格雷拉的指揮,卡爾直接參與了對抗帝國的活動,例如破壞武器庫、擾亂運輸線等等。這也就是說,在《倖存者》開頭,製作組進一步地強化了《隕落的武士團》所樹立的作為帝國反抗者的卡爾,而故事的真正開始,也就是要從卡爾對這一反抗者的角色產生懷疑開始。從上述的劇情回顧可以看到,格里茲和梅琳分別給出了各自對卡爾的反抗者角色的看法,格里茲的觀點分兩個方面,一個方面是認為卡爾重新建立對自身的認識,另一個方面則是認為卡爾需要接受帝國強大到難以對抗的困難局面;而梅琳的觀點則同樣包含了兩個方面,她認為卡爾如果一昧悶頭抵抗帝國,一方面會導致他失去自我,另一方面會招致其他糟糕的連帶後果。

可以看到,如果我們對改制帝國後第十年(9BBY)的時代背景有所瞭解,且結合《倖存者》的劇情發展(瑟蕾、科爾多瓦犧牲,波德的背叛,達斯維達的介入),達甘·格拉的過往帶來的啟示,以及自負帶來的向原力黑暗面的轉變,可以看到格里茲和梅琳精確地預測了卡爾面臨的未來。

但是,格里茲和梅琳並不是兩個前來勸架的路人,他們是卡爾生命中最好的夥伴。卡爾在《倖存者》當中和梅琳的感情發展,不僅是來自於某種倖存者的惺惺相惜,而且是來自於互相拯救的善良意願。在《隕落的武士團》當中,卡爾拯救了梅琳,幫助她認清了墮落絕地塔龍·馬利寇斯(Taron Malicos)的真實面目,並給予了她走出達索米爾(Dathomir)以探索廣袤的銀河系的機會。在重新認識自己之後,梅琳在《倖存者》當中轉過來扮演了卡爾的拯救者,她知道卡爾為什麼這麼做,但是也希望卡爾明白這樣做的後果。不過最重要的是,她希望陪伴卡爾度過這段內心掙扎的時期,而這對於卡爾來說至關重要。

《倖存者》中,卡爾和梅琳重逢後變得更加親密

對於卡爾來說,梅琳的重要性不僅僅是陪伴和理解卡爾,而且意味著讓卡爾認識到一個好的絕地應當去做什麼,在這個意義上,他開始逐漸放棄某些絕地準則。對於卡爾而言,他可能逐漸地認為這些準則沒有那麼嚴格,不過他還是保留了那些核心的準則。

體驗情感關係,對於卡爾來說之所以相當重要,在於他開始將重心逐漸從摧毀什麼變成了拯救什麼。這個思路的轉變不僅僅意味著卡爾從破壞活動轉變為幫助活動,而且更重要的是意味著認識到自己的侷限性,從而放棄對銀河帝國的直接對抗性活動。

因此,所謂“倖存者”這個主題,其實意味著卡爾在如何去踐行絕地準則的思路上的轉變。絕地準則中所說儘可能地施與幫助且優先進行幫助,卡爾在一開始將這一條理解為持續不斷地打擊帝國來減弱帝國勢力,這其中卡爾預設了自己的無限責任。根據Wookieepedia的Jedi Code詞條,這一條準則並不蘊含某個絕地武士的無限責任,即一個絕地武士在任何情況下都必須放棄其他目標來從事拯救活動,而僅僅意味著絕地盡其所能地予以幫助,尤其是對於最需要幫助的人。類似地,卡爾其實最終接受了格里茲的看法,不過這一接受伴隨著已經無法挽回的後果帶來的教訓。

總而言之,卡爾在《倖存者》中,通過格里茲、梅琳等人的勸誡,以及不可逆轉的糟糕後果的打擊,最終接受了合乎倖存者思路的行動路線,即將塔納羅爾作為收容各類倖存者的庇護所。除了卡爾最後認為這是最佳的選擇外,這一路線對於卡爾自身也有著良好的影響,因為這使得他能夠很好地平衡原力的黑暗面和光明面,這最終讓卡爾有能力最大可能地發揮絕地武士的心靈力量,即通過有效的心靈建設來達到最適宜行動的情緒狀態。

3.2 家園系統和主線劇情對敘事的雙重實現

上一小節,筆者試圖分析了《倖存者》主線劇情呈現的主題,即卡爾從反抗者思路向倖存者思路的轉變。在主線劇情當中,玩家扮演卡爾進入了一個從進行破壞活動到尋找庇護所塔納羅爾的劇情敘事過程當中,那麼一個瞭解和同情背景故事並認真遊玩的玩家大概率能夠沉浸到主線劇情當中,並反思卡爾的內在掙扎。對於大部分的線性遊戲敘事來說,通過參與某個遊戲玩法(例如一系列劫案、潛行暗殺活動、剿滅敵軍等等),玩家會自覺代入主角所在的故事,從而沉浸到故事當中。在這個過程當中,通過遊戲玩法(gameplay),玩家就具有了敘事意義上的能動性。

筆者現在把之前本文對敘事能動性的定義在這裡再重申一次:

說某個敘事行動者A是有能動性的,是指的某個敘事情景S是A參與其中的(情景由一系列前後接續的事件構成),而所謂參與情景指的是情景當中的某個事件E是A的有意圖行動的結果,並且A對這種因果關係有著預判J(預判J可以是錯誤的),以及行動者最終通過對事件E和預判J(預判本身也是一個事件Ea)進行比照和對行動B(作為事件Eb)的組合而構成對情景S的認知。

對於優秀的遊戲敘事當中,敘事能動性是必不可少的。甚至毫不誇張地說,玩家的敘事能動性的展現就是實現遊戲敘事的最重要手段。一個很明顯的例子就是《艾迪芬奇的記憶》(What Remains of Edith Finch),這款遊戲之所以被大家奉為神作,究極根本就是對敘事能動性的終極運用(罐頭廠切三文魚那段設計堪稱天才啊)!

但是,對於大部分體量達到一定程度的遊戲來說,其敘事能動性都放在了主線劇情上。這當然沒什麼問題,但是一旦我們在遊玩遊戲的其他部分時感覺到割裂,就會感覺到出戏,這無疑對於主線劇情承擔的敘事任務來說是有害的。當然,這可能不影響這個遊戲好玩,但是筆者主要想探討的是敘事任務如何有效地(validly)得到完成。

我們可以區分出非主線部分和主線敘事的三種不同關係,即割裂關係、不相干關係和融貫關係。在割裂關係當中,玩家可能被邀請去做一些和主線敘事脫節的事情,這必然會破壞玩家對主線敘事的體驗;而在不相干關係當中,玩家可以在主線之外去完成一些其他事情,但是這些事情不會讓玩家感覺到脫節,但是也不必然會破壞玩家對主線敘事的體驗,比如偶爾完成一些獲取強力裝備的支線;而在融貫關係當中,玩家在非主線部分做的事情要麼和主線敘事存在一致性,要麼是為主線敘事服務的。

顯然,作為非主線的派盧恩沙龍和主線敘事是一種融貫關係。在筆者看來,所謂為主線服務指的是,非主線部分會影響主線敘事的進展,例如你在支線當中招募的夥伴會在決戰當中助你一臂之力。但是派盧恩沙龍和主線劇情並不是這樣的關係,它們幾乎是兩條平行的敘事線。筆者將在接下來論證,《倖存者》的家園系統和主線劇情是一種一致性關係。

在大部分遊戲的家園系統當中,要麼家園系統幾乎不提供敘事功能,要麼就是服務於主線敘事的。像《地鐵:離鄉》(Metro: Exodus)、《暗喻幻想》(Metaphor: ReFantazio)、《荒野大鏢客2:救贖》、《博德之門3》(Baldur’s Gate3)等等,都大量地將家園系統用於服務主線敘事。筆者不知道目前的閱歷還不知道是否還存在《倖存者》這樣的設計,即不服務於主線且致力於完成遊戲敘事任務的家園系統。

因此,筆者在這一節想說的內容開始逐漸清晰了,即《倖存者》的家園系統的最大特點在於,在相對地獨立於主線敘事的同時,又完成了本作的敘事任務。那麼,什麼是完成了?這也就是說,當拋開主線劇情對卡爾的思路轉變的充分刻畫(即劇情進展到卡爾一行人到達塔納羅爾),派盧恩沙龍(家園系統)同樣能夠呈現卡爾的這一轉變!因此,正是在這種意義上,家園系統的敘事進程可以說是相對地獨立於主線劇情的,這裡說的相對獨立的意思是,只需要玩家進入《倖存者》設定的基本背景即可(即卡爾一行人的科洛桑計劃的失敗,以及尋找塔納羅爾的開始,和梅琳關係的發展這些中前期劇情)。

家園系統這種相對獨立,筆者認為,正意味著《倖存者》家園系統和主線劇情是對敘事的雙重實現。不過,更重要的是,製作組並沒有想著把兩碗飯都餵給玩家:主線劇情被製作組直接遞到了玩家面前,而家園系統敘事則是玩家可以選擇的加菜。

那麼,派盧恩沙龍如何實現這一敘事任務的?

精彩的地方恰恰在於,製作組選擇讓玩家自己去品嚐這份加菜。換句話說,這使得派盧恩沙龍幾乎是非強制性的。通過第二節,我們可以看到玩家可以做的事情主要包括招募成員、兌換道具、接受支線任務、對話、桌遊、種植、水族箱鑑賞,但是在第二節當中筆者同樣強調這種列舉是不充分的。

那麼玩家實際上做了什麼?

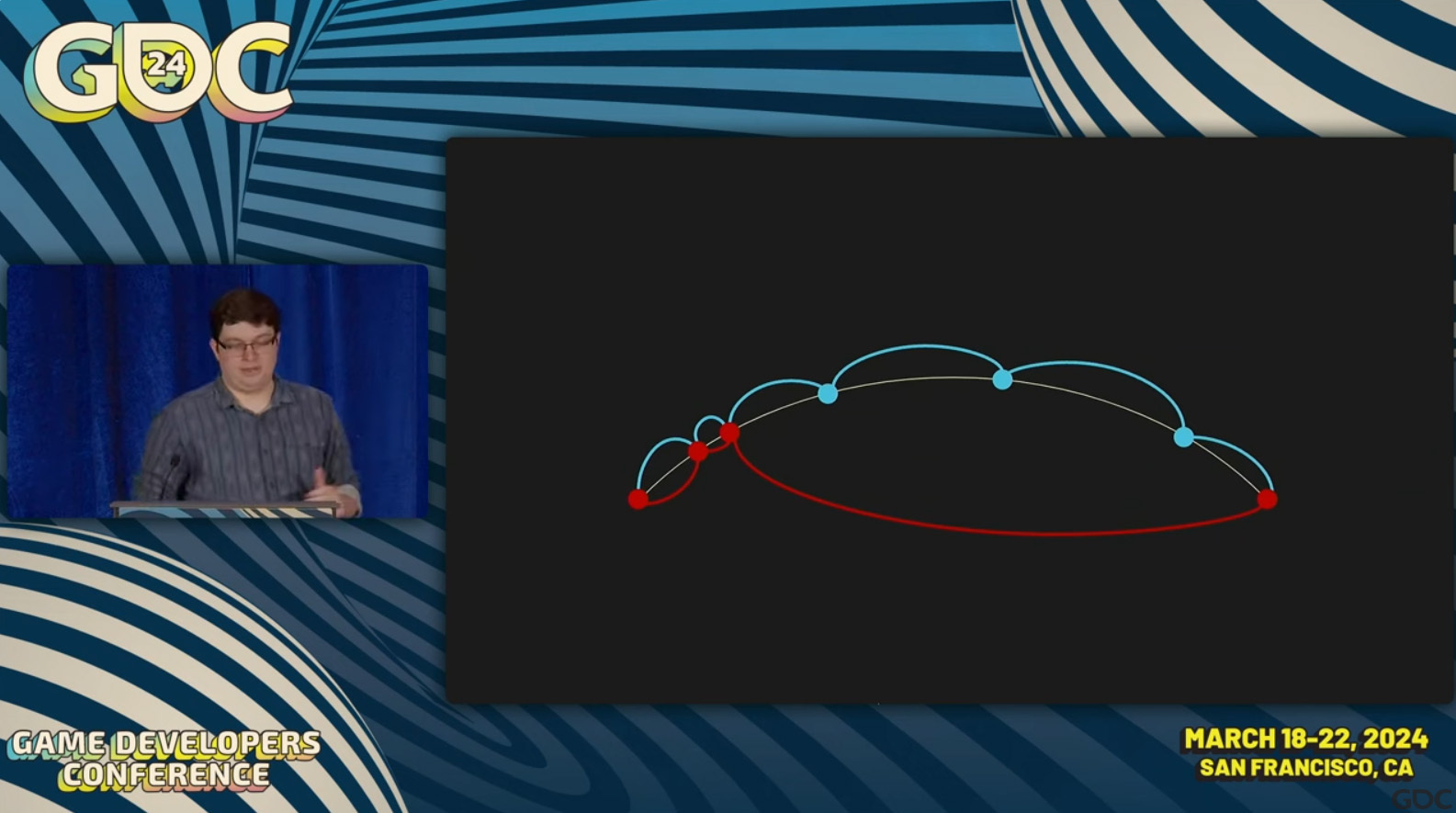

在GDC2024當中,Cheyenne Pualani Morrin向聽眾展示了製作組設計的派盧恩沙龍的兩個不同階段,在第一個階段當中派盧恩沙龍門可羅雀、雜亂無章,在第二個階段當中派盧恩沙龍熱鬧非凡。這種改變是隨著玩家在其他地方邀請NPC前往派盧恩沙龍而改變的。由於玩家的探索活動是玩家的一種能動行為,而散落各地的NPC由於玩家的能動探索而來到派盧恩沙龍,這讓玩家意識到這是玩家行為的結果。儘管玩家往往在這個階段預期了邀請NPC去派盧恩沙龍會讓派盧恩沙龍更加熱鬧,但是玩家還不知道能開拓新的區域,不知道魚缸可以變得乾淨等等。派盧恩沙龍的整體變化,實際上是隨著玩家的預期進行著輕微的偏移的,而且往往出乎玩家意料。

派盧恩沙龍氣氛組第一名

但是這還是不足以說明玩家做了什麼,因為本文強調了感受質在玩家的敘事事件當中的重要性。

如果玩家有玩過《隕落的武士團》,那麼玩家在派盧恩沙龍的行為給玩家提供的感受質就變得明顯了。在《隕落的武士團》當中,玩家能被稱作家園的地方實際上就是螳螂號,而螳螂號大部分時候是冷清的,冰冷的金屬環境和可視的引擎結構,並不像是一個適合休憩的地方。相比《暗喻幻想》當中的鐵爪號來說,螳螂號實在是沒有什麼生活感(植物培養皿也顯得很微不足道)。除此之外,《隕落的武士團》的敘事從未給予玩家真正的安全感,卡爾處於不斷的奔波和流浪當中,大部分時候螳螂號都只是一個星球之間的旅行中轉站。除此之外,在《隕落的武士團》當中,玩家幾乎沒有行動夥伴,而大部分場景都陰冷潮溼(唯一讓人舒坦的就是搭乘希奧鳥(shyyyo bird)飛翔了的環節了),這尤其放大了玩家的孤獨感(同時這也是卡爾的孤獨感)。當玩家初到派盧恩沙龍,前作提供的那種孤獨感幾乎直接得到了延續:冷清的門面,看起來沒什麼希望的未來。但是這種感覺很快會隨著玩家不斷邀請NPC而改變,音樂家的加入會使得這種改變達到一個小高潮。這個時候玩家很可能感覺到:“噢!真好啊,這個地方,真想多呆一會兒。”

《隕落的武士團》的希奧鳥片段令人心曠神怡

在這種語言上的驚歎的背後,玩家的感受質的確發生了明顯的改變,即玩家感覺到我的行為給朋友格里茲的酒館帶來了生意,創造了一個充滿生氣的環境,沉浸在其中也感覺到舒心。而且主線劇情的推進更是給玩家打了一些強心劑,比如從森林陣列出來之後,奇會在螳螂號邊上等你,而不是在派盧恩沙龍當中等你。根據GDC2024的陳述,這一設計是有意為之的,他們希望派盧恩沙龍成為一個玩家可以自主選擇什麼時候去的地方,並提示玩家主線劇情幾乎從沙龍當中剝離開來了。對照地來看,傑德哈的典籍庫則是主線劇情的發展地,而玩家幾乎不能影響典籍庫(除了在這裡推進劇情),這說明了製作者有意地將派盧恩沙龍從這個有些黑暗嚴肅的主線故事當中剝離開來。

通過提供這種安全感,玩家形成了對於派盧恩沙龍的可靠預期,即一個玩家作為行動者可以儘可能掌控的區域。尤其是當玩家發現,可以通過捕魚清潔魚缸,屋頂花園可以種植,還可以邀請植物學家來進行擴展時,玩家更感覺到這不是一個製作者會給你搞一個突發事件然後剝奪你的勞動成果的地方。GDC2024中也提到,他們希望給玩家提供一個更加積極的環境。

但是有安全感並不足夠,並不足以完整說明玩家做了什麼,以及派盧恩沙龍如何完成了敘事任務。

當然,安全感是一個開始,這個開始意味著玩家有充分的能動性了,而非被牽著鼻子走。更重要的是,這種安全感意味著,幾乎每一個玩家帶入派盧恩沙龍的角色都存活下來了!寇博和傑德哈的荒野充滿著危險,而派盧恩沙龍是安全的(儘管還是有一兩名角色會隨時家園系統的敘事系統而離去,但是這不是主角可以管轄的)。將他們帶來沙龍,對於玩家來說不僅是一種能動的行為,而且為玩家提供了一個倖存者收集遊戲。這個遊戲嚴格地遵守了現實的邏輯,你給他們提供了一個去處,但是他們自己的故事不受你的控制(比如還是有的角色會跑出去冒冒險)。

這些角色脫離主角控制是自然的,但是這並不頻繁發生,這並不會讓玩家感覺到一種不安全感,因為絕大部分時間,人頭都是齊的。因此,玩家扮演卡爾做出的一系列邀請活動實際上就構成了一個倖存者收集遊戲。但是,為什麼玩家會把這些角色當中倖存者來認知呢?

這也就是每個角色的故事都有一個非常強烈的共性,他們都是各自經歷的倖存者,他們或是有著輝煌的經歷,而最終不得不來到寇博,或者是無法忍受某些環境而來到寇博,或者是來寇博尋求謀生的機會。每個角色的故事都是一個個小人物或摸爬滾打,或接受著命運牽制,或掙扎生存,或尋求自我反思的過程,歷史學家、戰士、賞金獵人、音樂家等等,身份各不相同,他們共同編制了一幅銀河系的人生百態,以及講述了他們如何倖存的故事。玩家很容易會對這些角色產生這樣的疑問:是什麼讓大家來到這個遙遠的銀河系邊境上的星球?

現在,因為卡爾或玩家,這些角色齊聚在派盧恩沙龍,這使得拯救你所能拯救的人這一絕地準則變得具體了,同時也讓玩家直接參與到了組建一個倖存者的大家庭的過程。隨著劇情推進,家園系統也變得更加豐富,桌遊和種植兩個新的玩法也會加入沙龍當中。玩家會感覺到割裂嗎?答案是不會。

因為無論是格里茲和梅琳的勸誡,還是梅琳的陪伴,以及塔納羅爾的這一可能性,都讓主角卡爾在逐步偏離對抗帝國的主題。基於這一背景,桌遊和種植分別扮演了休憩娛樂的角色和陪伴成長的角色,即桌遊讓玩家通過虛擬化戰鬥,讓戰鬥的嚴肅性得到削弱,而種植則讓玩家感受到養育生命帶來的快樂,這和對抗帝國的思路自然是背道而馳的。

簡而言之,派盧恩沙龍實際上為玩家提供了一個安全的建設性空間,但是又不會讓玩家感覺到存在什麼負擔。固然,在《霍格沃茨之遺》(Legacy of Hogwarts)當中可以自定義家園的裝潢,但是這種建設性對於派盧恩沙龍來說沒有必要,即便將卡爾設定為沙龍的主人的話。因為修改裝潢幾乎和組建倖存者大家庭沒什麼敘事關聯,而且這樣的話,還需要設置一個虛擬的建構界面,這無疑破壞了沉浸感。

因此,派盧恩沙龍作為對《倖存者》敘事的第二重實現,並非簡單地重複主線劇情提供的敘事實現,因為主線劇情並沒有一個機會讓你體會到什麼是組建一個倖存者大家庭的感覺。感受質對於理解《倖存者》的家園系統來說可以說至關重要,因為正是通過體驗到實現這樣一個倖存者家庭的溫暖感受,通過理解和體會其他角色的人生百態,感受到玩家或卡爾的行為帶來的希望的力量。嚴格來說,《倖存者》的結局儘管是悲劇收場,但是卻蘊含了希望的力量,這也正是主題曲Fields of Dusk所試圖呈現的,哀而不傷。

如果為瑟蕾、科爾多瓦、卡塔的遭遇而感到難受和遺憾,也不妨回頭看看派盧恩沙龍,看看卡爾所組建的倖存者大家庭。就像格里茲說的:這裡(塔納羅爾)很有開連鎖店的潛力。我們會真的希望看到塔納羅爾的一片繁榮和諧與生氣勃勃,而瑟蕾已經教會了卡爾如何成為真正的絕地:不是去抵抗、去摧毀,而是去保存、去拯救。

總而言之,實際上《倖存者》的家園系統精心打造了一個倖存者大家庭,並讓玩家扮演卡爾來組建這個大家庭,在這個意義上,它在成為了《倖存者》敘事任務的第二重實現。通過為玩家在家園系統當中提供傳達敘事主題的能動空間,其他遊戲也能夠提供這種對敘事任務的雙重實現。不過當然需要注意的是,這種設計並不適合所有存在家園系統的遊戲,筆者認為這取決於敘事上的安排是否便利,像《救贖2》就並不太適合這種設計,因為營地已經大量承載了主線劇情推進的負擔。

4. 延伸討論:家園系統的沉浸感與有限的能動性

《倖存者》的家園系統實際上規模並不大,但是卻提供了極好的融貫性。而更重要的是,它提供了一個玩家施展能動性的空間。

在GDC2024中,Cole Swany介紹了他們如何讓這種能動性顯得連貫,他們為每個角色的對話安排了多種可能性,使得玩家儘可能地都瞭解到這些故事。玩家可以多次進入沙龍,也可以偶爾進入沙龍,但是沙龍中角色的對話並不會讓玩家覺得突兀。

這一舉措保證了玩家不會感覺到被強制:“我之前沒來,那我是不是錯過了許多對話了,那我是不是完全不能知道這些角色的故事了?”這種擔憂在《倖存者》當中並不常見。玩家幾乎可以在遊戲結束後,再連貫地去招募這些角色,然後挨個聽他們的故事,在最後再去玩桌遊,進行種植等等。就像前一節所說的,派盧恩沙龍的敘事是相對獨立的,甚至在主線完成之後去體驗這個筆者所謂的倖存者收集遊戲也是相當合適的,因為那個時候卡爾已經將之後的長遠目標定為收容有需要的帝國侵略的倖存者,尤其是原力敏感者和秘徑組織成員。

Cole Swany展示的沙龍中角色敘事在遊玩進程中的多種體驗方式

這種非強制性是筆者認為這一家園設計最出彩的地方,它不要求玩家一定在什麼時候開始,這使得玩家可以根據自己的心流狀態來調整遊玩家園系統相關內容的時間。這種非強制性,能夠最大程度地為玩家提供敘事上的能動性。相反,大部分存在家園系統的敘事遊戲都無法兼顧家園系統敘事和非強制性之間的統一,要麼偏向了敘事而添加了諸多強制性環節,要麼為了非強制性而弱化了敘事成分,甚至有的情況下既沒有什麼敘事成分,又幾乎是強制性的(玩家幾乎無法對家園施加什麼主動影響)。

除了設計一個敘事和非強制性良好結合的系統之外,家園系統還要避免淪為某種工具或者手段。對於有的遊戲而言,家園系統很可能變成一個升級武器、購買物品、交接任務的手段性場所,玩家往往來到家園當中就直奔這些地方去了。雖然將升級武器、交接支線任務設計在家園當中符合現實邏輯,但是卻尤其影響沉浸感。換句話說,把升級武器、交接支線任務這種事情放在家園當中直接汙染了這個家園能提供的家的感受質!

《倖存者》是怎麼做的?

派盧恩沙龍也有兩個購買點,但是這些物品並非是玩家急需的,而只是可以有的添頭,玩家不會在購物界面挑選上半天,然後跑出去實驗一番,又跑回來調整。當玩家在家園當中需要快速奔跑來實現功能時,這已經不是一個“家”了!這直接讓家園系統淪為了工具間。

派盧恩沙龍也有支線任務的接受和報告,但是一方面派盧恩沙龍並非是支線任務的集散地,即某些支線任務是在沙龍外接的,而另一方面《倖存者》並不存在嚴格意義上的支線任務,而是一些傳聞,即玩家大可直接探索這些地方,而報告任務也並沒有物質獎勵(物質獎勵已經包含在探索當中了),報告任務實際上就是和某些角色聊聊這些趣聞而已,以及獲得一些NPC的鼓勵讚揚。因此,玩家有的時候甚至會更傾向於自己在外瘋狂探索一番,然後再和沙龍中的不同角色聊聊這些趣聞,這也就避免了玩家希望接任務而在家園中跑來跑去的出戏畫面。(但是,也有一個敗筆,那就是凱基提供的懸賞任務,大部分都需要玩家後期才能來完成,而且居然需要在各個星球上跑來跑去!好在這部分支線劇情並不多……)

因此,為了實現派盧恩沙龍的沉浸感,製作者有意地將整個沙龍的大部分活動都去手段化,即讓大部分活動本身就成為玩家行為的目的。比如,星球大戰全息自走棋,並沒有讓玩家為了那些獎勵而不斷戰鬥,相反,自走棋戰鬥本身就是樂趣所在,擊敗那些玩家見過的NPC的虛擬形象本身就有意思,或者嘗試不同的戰術組合本身就有意思。再比如,培育一個屬於玩家自己的花園並沒有什麼獎勵,它提供的無非是一種情緒價值,而情緒價值是去手段化的,即玩家正是通過培育和觀看植物成長本身獲得快樂的。

如果說非強制化和敘事的結合,以及去手段化是實現沉浸感的兩個重要方面,那麼《倖存者》還提供了一個方面的啟示,那就是隻提供有限的能動性。

換句話說,《倖存者》的家園系統學習成本相當低,能做的事情不多,但是重點是感覺到這些都是你在影響的事情,比如切換一下音樂,對話瞭解NPC們的背景故事,以及聆聽他們對主線劇情事件的評價,欣賞一下魚缸,下個自走棋,等等。但是恰恰是這種有限的能動性,讓玩家感覺到輕鬆安穩,感覺到一切都是在一個現實的框架內進行的。比如之前筆者提及和《霍格沃茨之遺》的對比,後者能夠改變裝潢,但是筆者強調改變裝潢所需要的獨特操作界面顯然破壞沉浸感。更重要的是,有限的能動性意味著玩家能做的不多,但是每一個行為都是和敘事主題緊密相關的,每一個行為都在塑造玩家對於這個世界的看法,對於什麼是“善”的看法,這種塑造最終導向玩家對主線劇情結局的認同,甚至是更具深度的理解。

《倖存者》中和植物學家的對話也和敘事主題相關

有限能動性給予我們的設計啟發是,敘事設計需要時刻意識到設計家園系統不是在製作生活模擬器,不是讓玩家想做什麼就做什麼(提供儘可能多的選項),而是讓每一步都構成對主題呈現的映射或促進。遊戲設計總是在給玩家制造虛幻的真實感,讓玩家感覺到自己真的主動做了這些行為。因此,好的敘事設計,需要為玩家提供一個儘可能不受外界約束的敘事相關的行動空間(或許可以把它叫做“獨立的能動敘事空間”),哪怕是比派盧恩沙龍還小的規模,也意義非凡。

不過呢,筆者還是希望派盧恩沙龍稍微更大一點,不知道下一作會不會擴大沙龍的規模。或許可以看到一個規模更大的派盧恩沙龍分店呢?

(本文cue了數次《救贖2》,實際上《救贖2》的這種獨立的能動敘事空間數量和規模非常龐大,只是《救贖2》並沒有以家園和非家園作為獨立的能動敘事空間和主線依賴的能動敘事空間的分界線。《救贖2》的家園更多是服務於主線敘事,而非獨立呈現一條敘事路線)。

參考文獻

- Aristotle, Nicomachean Ethics, ed. by Roger Crisp, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

- Robert Heinaman, “The Eudemian Ethics on Knowledge and Voluntary Action”, in Phronesis, 1986, Vol. 31, No. 2, pp. 128-147.

- Christie Golden, Dark Disciple, New York: Del Rey, 2015.

- Bringing a Star Wars Cantina to Life in 'Jedi: Survivor' [EB/OL]. [2024-5-7], (2024-10-26), https://www.youtube.com/watch?v=yQFTFS9ZO5E&t=693s

- Stanford encyclopedia of philosophy [EB/OL]. (2019-10-28). [2024-10-26], https://plato.stanford.edu/entries/agency/

- Wookieepedia-Fandom [EB/OL]. (2024-10-22), [2024-10-22], (2024-10-26) https://starwars.fandom.com/wiki/Jedi_Code