現在,要是讓我看個沒有彈幕的視頻,總覺得少了點什麼。一行行文字飄過,花式吐槽、神級解讀,甚至比正片還精彩。高手在民間,樂子全靠彈幕。

一直以來,大家都覺得彈幕是互聯網時代的產物,現代人才搞這種花活。其實,這個認識不太準確,這跟互聯網沒關係,畢竟咱們的彈幕,是離線版的。

題跋

古人的彈幕,叫“題跋”。寫在書籍、字畫、碑帖上的批註,作用是表達觀點、抒發感情,順便互相交流心得。你看完一幅書法,忍不住寫兩句讚美;看到一篇文章,有感而發批上幾句點評。這不就是彈幕嗎?

更妙的是,題跋不僅僅是個人感想,還是一種文化社交方式。文人墨客們互相“蓋樓”,你一句、我一句,跟現在網友在彈幕裡互動如出一轍。

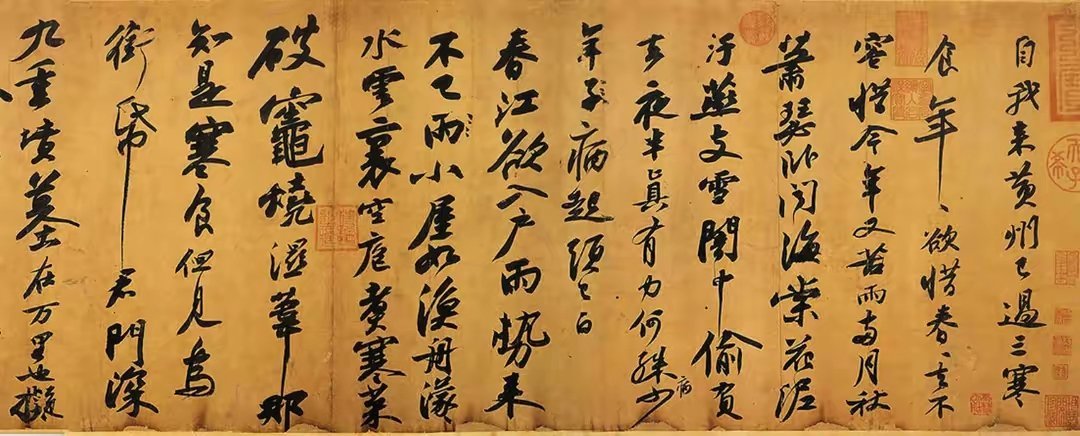

比如,北宋大文豪蘇軾的《黃州寒食詩帖》——這可是一幅書法與詩歌雙絕的傳世之作。詩寫得妙,字更是神來之筆。結果,後來一群大咖看完忍不住紛紛發彈幕。最猛的要數黃庭堅,他寫道:“東坡此詩似李太白,猶恐太白有未到處。”翻譯一下——蘇軾這首詩太像李白了,甚至有些地方比李白還強!

當然,也有誇得更狠的,比如乾隆。他在這幅字後面加了條VIP彩虹屁彈幕,直接誇成“神品”!雖然乾隆的審美水平一直備受爭議,但不得不說,他也是個彈幕愛好者,見啥都想點評兩句。

如果說題跋是“觀後感彈幕”,那麼古人對小說戲曲的批註,就更像今天的影評區了。沒視頻沒關係,高手們能用文字拉你入戲,甚至讓你邊看邊互動。

比如《水滸傳》裡武松打虎的場景——“忽然狂風大作,樹林搖晃,只聽得‘撲通’一聲,一隻吊睛白額大蟲跳了出來!”光是文字,就已經有電影級的畫面感了。而當時的彈幕高手金聖嘆,直接在旁邊狂刷點評:“看這風勢,看這鋪墊,高手啊!”

這還沒完,打鬥場面更是讓金聖嘆激動不已。武松一拳下去,鄭屠的鼻子被打歪,書裡寫道:“鹹的、酸的、辣的,一發都滾出來。”金聖嘆馬上跟了一條彈幕:“鼻根味塵,真正奇文。”意思是說,這段描寫連味覺都帶上了,妙到極致!接下來,武松又一拳,鄭屠的眼睛爆裂,“紅的、黑的、紫的,全都綻將出來。”金聖嘆再次補刀:“眼根色塵,真正奇文。”最後一拳打在太陽穴上,“磐兒、鈸兒、鐃兒,一齊響。”金聖嘆感嘆:“耳根聲塵,真正奇文!”

這種點評方式,跟我們現在看動作片時刷“好傢伙,這拳頭有點東西”“導演懂暴力美學”是不是一個路子?甚至可以說,金聖嘆的彈幕,比我們現在的網友還高級

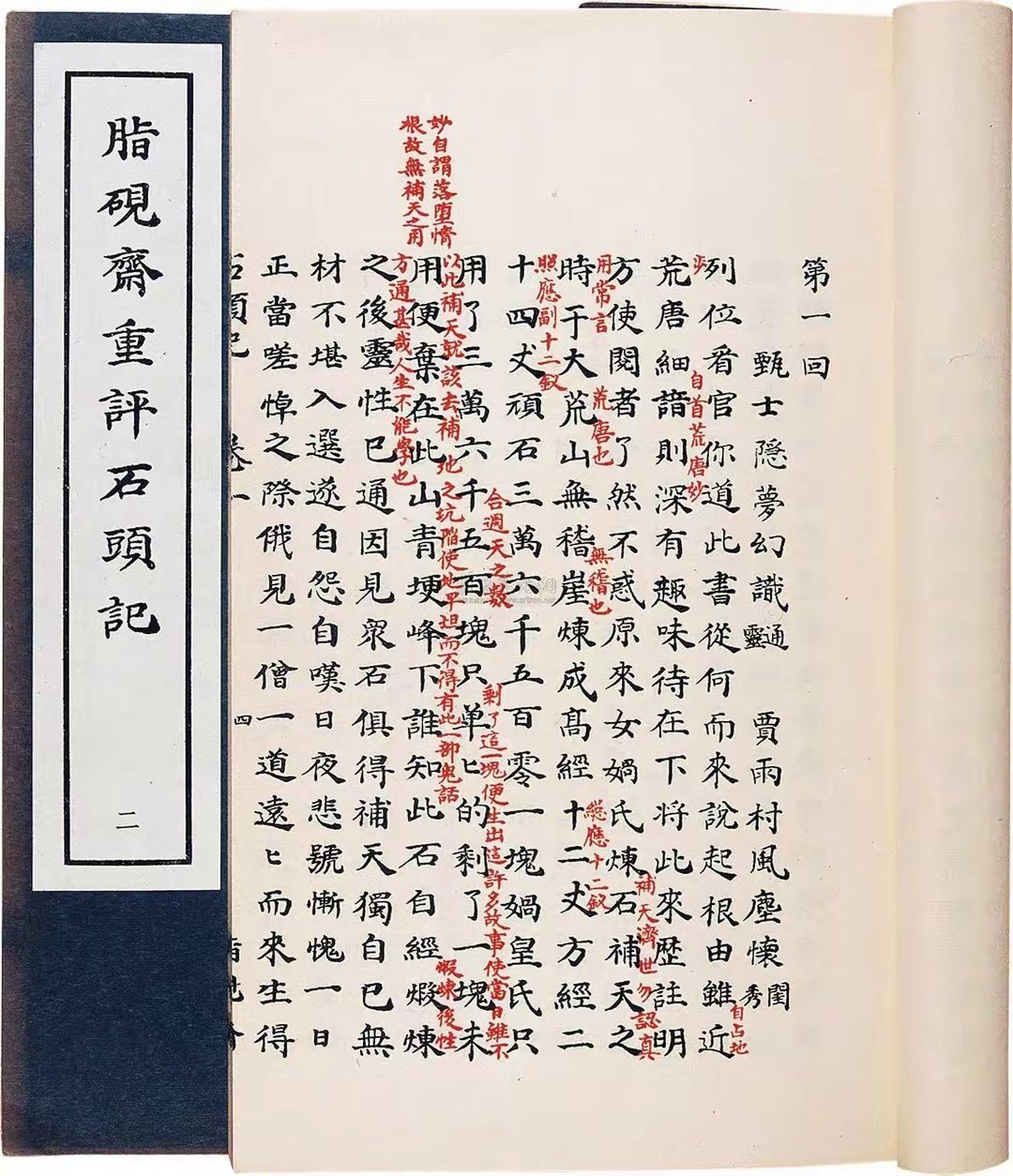

如果要評選古代“彈幕之王”,那必須是脂硯齋。《紅樓夢》前八十回正文大概41萬字,而脂硯齋的批註就有71萬字,字數比正文還多!這是什麼概念?就像你看個B站視頻,結果彈幕把整個屏幕都糊住了。脂硯齋的彈幕不僅多,而且毒辣。他看到賈雨村偷瞄一個丫鬟,馬上吐槽:“今古窮酸,色心最重。”意思是說,這種落魄文人,最容易自作多情,別噁心人了!

再比如,賈寶玉初見林黛玉,問她讀沒讀過書。脂硯齋立刻彈幕:“自己不讀書,卻問別人。妙!”一針見血,精準吐槽。這語氣,這節奏,這毒辣程度,妥妥的“古代彈幕區第一槓精”!

講完宋代、清代的彈幕高手,咱們再來看看明代的“網紅”——李卓吾。這位老哥是個狂人,懟天懟地,四處演講,甚至把孔孟之道都批了個遍。

他最愛的彈幕對象是《西遊記》。他直接在批註裡說,孫悟空這人設,不是什麼大聖,而是徹頭徹尾的“反叛者”。妖怪們的世界其實就是平民百姓的世界,而天庭才是腐朽的官僚機構。

咱們以為彈幕是現代人的發明,其實古人早就玩明白了。題跋、批註、狂刷評論,玩法不比我們差。

如果他們活在今天,金聖嘆估計會是B站彈幕狂魔,脂硯齋肯定在豆瓣長篇影評區日更,李卓吾則會在微博天天開槓,乾隆……嗯,他應該會包年超會員,專門給自己作品刷彩虹屁。

所以,下次你刷彈幕的時候,不妨想想——這或許是幾千年來,華夏文化傳承下來的一種“即時互動”的基因。高級彈幕,古已有之!