我坐在船尾甲板的长椅上,萧瑟的海风拂过我的脸庞,海鸟的鸣叫被淹没在船尾泛起的白沫声中,群山在海平线上起伏,海风冷嗖嗖的,冻得我不由得把脖子深深埋进那件莹黄色的冲锋衣中。

缓缓翻开泛黄的日记,那是妈妈留给我的遗物,上面崎岖爬行的文字好像有一种魔力把我的思绪深深拉进妈妈的回忆中。

下了船沿着崎岖的山路盘行,两旁是高耸入云的松柏,黑压压的一片,尽头被森林环绕的房屋就是我这次旅行的目的地。虽然我从小生活在这里,但是家里很多房间我都没有进去过,因为妈妈从来不允许我这么做。

拦在小木桥前是一条橙黄色的警戒带,这里已经被封闭很久了,自从我哥哥的葬礼后,我再也没回过这里。

我妈妈给我的遗产中有一把钥匙,但我并不知道可以用它打开什么。或许她觉得我应该知道如何使用,又或者这跟我们家族的宿命一样是无法逃避的。

过了木桥后就进入了一片荒废的地区,原本可以行车的柏油路被野草和树木覆盖,我只好让靴子深入杂草去摸索那些坚硬潮湿的石头,步履维艰的前行。

妈妈给我的遗产写明了我是唯一的法定继承人,这栋深入森林深处的大别墅已经属于我了,但说实话我的内心并没有太大的波澜,甚至没有一次想要回到这里...

家人离奇的经历让我不得不重新面对这栋房子,让我重新在宿命的齿轮上前行。

房子和我记忆中的样子一模一样,那是一栋四层洋房,青色的石砖和屋顶破损的木板在告诉我它的年代,这么多年了,它的窗户到没有一丁点损坏,屋子顶层有一个高耸的阁楼,正中央黑洞一般的窗户像黑洞一般,把我的视线吸在那里久久不能移开。

当我还是个孩子的时候,这栋房屋总是让人觉得恐惧,即便自己也不知道怎么回事。这次踏上宽大的石阶,我依然感到浑身不自在。现在我已经17岁了,可以很明白这种内心深处的感受是什么,有一个词汇被人们称之为恐惧...

沿着木头扶梯向上爬行,腐朽的木头伴随着脚下靴子的摩擦发出吱吱的响声,草丛深处的蛐蛐也都停止了叫声。

我拿出妈妈给我留下的钥匙,插入房屋正前方的大门中,但,钥匙的铁齿和锁孔并不吻合,我没有浪费多少时间就决定想别的办法进去。

大门正中的下方有一扇长方形的狗洞,我用手拉住那扇铁窗向上掀开,我看到放在大厅桌子上的烛台,楼梯上摆放的吊蓝,以及卧室尽头的落地窗,我甚至能透过窗户看到外面灰蒙蒙的天空和消失在远处层峦叠嶂的山影。

这儿还维持着我离开时候的样子。

没多久我就绕到了车库旁的侧门,清脆的风铃伴着萧瑟的秋风滑过我的耳畔,那是一种凄凉和深入骨髓的孤独感。

我小时候经常来这里找外公,我知道这里的门掩不牢固,车库里是外公最喜欢的工作间,正中央摆着那辆都无法回忆年代的老爷车,以及一墙的维修工具,满屋子的尘土和纸箱让我无从下脚,几经周折我好容易从深蓝色的车罩与墙壁的缝隙中挤过去,穿过车库是厨房,水池上的窗户虚掩着,透明窗帘时不时被风掀开,阳光透进来,我看到空中漂浮的灰尘,似乎在向我宣扬它们才是这里真正的主人。

正中央的餐桌上放着我们离开前一晚吃剩的残骸,就好像一颗炸弹突然在这里爆炸,杀死了所有人,唯独放过了这些家具一般。

可以说我们就是生活在图书的海洋中,我们家里每一个人的经历都藏在书房中的每一本书里。

来到了二楼,妈妈在哥哥失踪后惊慌的把所有的卧室门都锁了起来,唯独爷爷的房间例外。

我在爷爷房间里发现了一个隐蔽的锁,她一定后悔没有锁住这件房屋吧?我下意识掏出钥匙,钥匙与锁眼完全吻合,突如起来的惊喜让人猝不及防,此时我觉得胸口一热,大脑瞬间清醒了,呼吸也急凑起来。

那是一扇柜门,向上拉开后,露出一个只有我身材才能出入的洞口,就像为我量身定做一般,我双膝跪地匍匐入内,今天我一定要探索家族的离奇经历。

Molly

这间小屋子15平米大小,第一次走进她的房间,我感觉像是走进了画里,墙上幼稚的涂鸦告诉我,这里是Molly的卧室,淡紫色的墙皮已经片片剥落,仍然不影响它和蓬松的软棚床遥相呼应,床头柜上一本日记本吸引了我的注意力,那是芬奇家族特有的颜色,打开第一页,几行潦草的字迹写着:

1947年11月,晚

我马上就会不存在了

我写下这些只是为了告诉后人

这一切都缘起于妈妈不让我吃晚饭开始说起...

Molly

我的眼前慢慢模糊,窗外的阳光暗淡,黑暗侵蚀了这栋房间,墙上的紫色在黑暗的氛围中显得越发鲜艳了,我不知是眼睛适应了黑暗,还是日记把我拉入了她的回忆,总之我现在躺在Molly的床上,唯一不同于刚才的就是柜子上的睡眠灯亮起,以及那惨白洒在木地板上的月光。(我进屋子的时候还是下午)

桌上的金鱼缸灌满了水,小鱼在缸里游来游去,还有旁边的仓鼠也在笼子里欢快的奔跑,我忍着饥饿下床,打开装糖果的罐子,里面空空如也,我走到仓鼠笼子旁,不顾那小家伙惊诧的眼神,把手伸进笼子拿走了它啃剩下的半拉胡萝卜,放在嘴里清脆的咀嚼,胡萝卜已经干涸的没有一丝水分,但我并不介意。

我又走向鱼缸,小鱼欢快的在水里游来游去,它丝毫不觉得危险即将降临,我就站在鱼缸前,有几次迫不及待想要吃掉它但理智都让我忍住了。缸底的石头透着水波纹,向外频频散发着白色的光芒。

我转身走进了隔间厕所,我的个头很矮,勉强才够到洗手池上方用剩的半管牙膏,我一只手把这小玩意儿握在掌心,张大嘴含住牙膏,然后右手按在牙膏底端,从下往上把它全部挤进嘴里,冰凉的触感包围了我的舌头,鼻间呼出薄荷味的芬芳,我甚至都来不及回味就吞掉了它,可是我的肚子还是很饿。

我扭头继续寻找能下咽的东西,那天晚上我吃了各种东西,就连窗台上万圣节用来装饰绿叶的塑料樱桃,都让我吃进了肚子。

然后我听到了窗外的鸟叫,那是一只等着回家的麻雀,我伸手去抓它,可是它向前一跳跃上了枝头,我立刻推开窗户,纵身一跃也跟着上了去,我低头看着自己的手,它活生生的变成了两只猫爪,我也突然化身成了一只黑猫轻盈的在枝间飞舞。我尽力不发出响声,窗外的树梢全是爸爸拉好的彩灯,我只是在寻找落脚树枝的空隙撇了一眼自己家,透明的落地窗里暖洋洋的壁炉火光,映照在客厅地毯上,把窗外的冰冷的白色全挡在了屋外。

我无暇顾及其他,专心的追逐麻雀,我几番跳过爸爸妈妈的卧室窗台,他们甚至都没有看我,我总是和麻雀擦身而过,就快要抓住它了,喵呜,伴随着喉咙深处不自觉的呜咽,我看的出来它已经越来越累了,马上我就能品尝这只长满丰硕羽毛的麻雀了,我的味蕾甚至感觉到鲜活的肥肉滑过牙齿,伴随着唾液的搅动吞入肚子的满足感,我纵身一跃,爪子抓住它的同时张嘴去咬,我脱离了树枝,滑翔在天空,咕咕的叫声传到耳朵里,那是猫头鹰在深夜发出的叫声,而在我的耳朵里已不陌生,因为我就是那只猫头鹰。

我迎着大雪在空中翱翔,从天空俯瞰树梢,皑皑白雪,我能看到黑暗深处的每一片角落,也能听到躲在角落里瑟瑟发抖的兔子的心跳。

我顺着兔子在白雪上留下的足迹搜寻,白色的兔子,白色的月光,白色的雪地,我的眼睛能清晰的分辨出兔子的行踪,我越飞越低,松尖的白雪几度拂过我的翅膀,散落几片雪尘,我瞅准一只,俯身冲下,我能想象出它仰头望着我的脸,在我利爪的撕扯中无力的挣扎,最后被我吞进腹中。

然后我再度翱翔在月光中,寻找一只又一只更大的猎物,我根本不咀嚼,吞下一只只猎物,好像永不知知足。我被兔肉噎到,几乎不能呼吸,心跳加速跌落枝头,突然间我又变成了一只鲨鱼,沿着悬崖的斜坡一路滚落,跌入悬崖下的大海。

冰冷的海水包裹我的周身,我更饿了,大海深处没有一丝光线,海草伴着泡沫在水波中摇曳,小鱼不时从海草的空隙中穿过,气泡升腾,我寻踪而至,我要吃更多的食物...

所有的小鱼小虾都逃不过我的铁齿铜牙,然后我跃出了海面,落到了一搜轮船的甲板上,现在一切都变了,我能感觉自己湿漉漉的触手在地板上摩擦,发出湿漉漉的响声,我变成了一只怪物,闻到整间屋子丰硕肥美的气息,那是人类的味道。

我体型巨大,移动起来却悄无声息,耳旁响着乡村音乐,我瞄向甲板落单的水手,缠住他的手足,他甚至来不及尖叫,就落入我的食袋,我寻着歌声的源头钻入船舱,声音更大了,还有一个醉汉在跟着伴奏合唱,我再次袭击了歌唱的醉汉,他到死还在哼鸣着这首我没听过,甚至不清楚好不好听的歌曲,我只知道,歌声越大我离猎物就越近,在那一刻我了解到了音乐是世界上不同物种之间共同的纽带,它让我们合二为一,进化为更强壮的生物。那一刻,我爱死了音乐,我想马上见到那些忘情演奏的音乐家。

躺在船舱中的我饱餐了一顿,然后扭头游向了大海,因为除了满足生存需求,我必须去一个地方,吃掉我必须吃掉的东西...

不知游了多久,我顺着下水道前行,我闻到了沁人心脾的美味,我爬上细细长长的管道,从马桶里钻出,滑过冰凉的瓷砖,钻进虚掩的门缝,那是一间房屋,紫色的外墙在月光的映衬下显得格外的美,我贴着墙壁钻到床下,肚子开始因为饥饿痉挛起来...

突然我变回了Molly躺在自己的床上,我不敢大声喘气,怕惊到床下的生物,我猜它想等我睡着后再动手...

我知道自己坚持不了多久,所以记下了这一切

因为我和它都很清楚

我

会

很美味!

看着日记中文字的落款,Molly-芬奇

我的思绪又回到了那间废弃已久的小屋,阳光撒在身上要比刚才暖和,我把日记踹入随身携带的书包中,就像爷爷说的一样,芬奇家的每个人都有一本属于自己的故事...

Sam:

爷爷一辈子都在拍照,他很珍惜他拍的那些照片,他说这些照片会随着时间沉淀下来,成为永恒。

爷爷:我想让你知道,没有什么能陪你到永恒

孙女:我当然知道

爷爷:因此我会多拍些照片,把我的所见,所闻,所想都浓缩在胶卷里,这样以后你会跨越时间,与照片里的我交流。我,也会永远留在照片里。

孙女:我不想只看着照片,我要多陪伴在您身旁,在我看来,与其望着照片回忆不如家人更多的陪伴。

爷爷:哈哈你说的也很在理。

咔嚓,

画面定格在一张张照片上

爷爷压住我的肩膀,告诫我把脸颊贴近瞄准器,顺着枪口我看到远方的岩石上站着一只麋鹿,他让我放松手臂,深呼吸,不要紧张,然后手指慢慢扣紧,全身不要抖动,因为你在紧张的时候猎物也会感觉到,你只需要放空自己,然后扣动扳机。

Pang,咔嚓,随着相机的快门声,那只麋鹿应声倒地,胶片甚至拍到了子弹打入它的脖颈,鲜血蹦出的时刻

女孩跑到悬崖边扑倒在麋鹿的尸体上,她是第一次杀死一条生命。但这就是大自然,一条生物的尸体永远会帮助到其他生物,她需要了解这个法则。

我想要记录下自己女儿成长瞬间,我们会一左一右站在麋鹿两旁,照片在这一刻定格。死去的麋鹿与内心强大的女儿,大自然的这一切都是那么的富有诗意。

我架好三脚架并设置了定时拍照模式,然后顺着坡道跑向女儿,山顶的岩石很窄,但我还是在她和麋鹿之间的缝隙处找到了落脚之地。这头麋鹿显然还没有彻底断气,但那也是早晚得事儿了。我微微屈膝,用两只手握住鹿角,用上半身的力量拉起整个鹿的身子,那头鹿很重,我废了好大的劲儿才把它的头掰向镜头。

孙女:爸爸,它好像还有心跳跳~阿!

我甚至都没有听清女儿的尖叫,只是感觉硬邦邦的鹿头奋力撞在我的胸口处,我闷哼一声,看到女儿和麋鹿在我眼前腾空飞起,紧接着悬崖岩石和山涧的杂草突然跃升至天空,我的身体重心找不到任何支点...

照片最后定格在孙女惊恐的表情、奋力求生的麋鹿和全身悬空的我上面,就像爷爷之前说的,我会永远的留在照片里...

爷爷Sam,享年33岁

Lewis:

Lewis芬奇的医疗报告

耳边嘈杂的机器和单调一成不变的工作,这还是妈妈托人在城镇的工厂里给他找到的一份工作。环境是简陋了一些,但Lewis也没有表露出不满,与之相反,他反而干的津津有味。

他每天的工作只需要站在履带前,等着一条条鲜鱼运到他面前,然后用满是腥臭味的蓝色的胶皮手套,拿起它们固定在右侧的闸刀面前,咔嚓,一声清脆的闸刀切割血肉的声音响起,这短暂沉重的声音一下子淹没在工厂的轰鸣声中。

然后扔掉尸体,再抓下一条...

最近的几次会诊中我发现他的思维越来越不清晰,他的臆想更严重了,我试图让他把看到的描述出来,他说他一开始意识也很模糊,仿佛置身于一座迷宫中,他只能摸索着前进...

我很担心他,整天在罐头厂混混沌沌的从事单调的劳动,这种情境和单调的动作有很强的暗示效果,为了不让他的病情严重,我决定找他的老板聊聊。

但他的老板说Lewis是他们工厂的模范人物,做事有条不瑾,不知疲惫,而且异常的专注,这样的评价颠覆了我对他的认知,所以我只得让他继续保持他的工作。

慢慢的他的精神面貌开始好起来,他告诉我他有了全新且更有意义的事情,在那个他的自我世界中,他开始尝试建造城市,全部都是由他一砖一瓦建造,他的身边有乐师,优美的音乐充斥他的耳旁,覆盖了隆隆的机械声。

我感受到他的想象力越来越强大,取而代之的是他在罐头场越来越沉默寡言,但他的工作还是有条不瑾的进行着,他觉得在那个世界里一切都可以随心所欲,于是某一天他在那个王国里举办了一场国王选举,并且赢了胜利。

欢呼雀跃的群众希望他能留下来,来统治这个国家。

他脚步不停,征服了一个又一个的国家,直到有一天他没有回家,一直在机床上不停的干活,旁人都看得出,他的思绪根本不在罐头厂,而是在远方的其他什么地方。

幻想里的他来到了世界的尽头,一座富丽堂皇的宫殿,聊到这里,我都确信他的思维逻辑是清晰的,他知道那是他想像出来的世界,在那里他无所不能,那个世界的人民认为他比国王还要伟大。

我想这对于一个在现实世界中没有获得过成功的人来说,这种快感是无法抵抗的。

突然他意识到,那个在罐头厂工作的路易斯不是真实的,而这个一步一步登上金色台阶的路易斯才是真实的,因为他看到的那个世界越来越真实。

打开皇宫大门,经过了一条员工的更衣室,角落散落的推车,地上摊着一片腥红的血污,推开一扇门,是一间巨大的厂房,两旁卷动的履带,还有满地数不尽的鱼的残骸堆积如山,面前有一位工人背对着他站在履带前忙碌着,他鄙视这里的一切,那名工人穿着肮脏且混着汗臭味和鱼腥味的工作服,一顶棒球帽盖着几个月没洗过打柳的头发,那位工人丝毫没有察觉到有人站在他的背后,还在忘我的摆弄着面前的鱼,他不屑和他交谈,顺着履带的方向和堆积如山的死鱼向上,他走进了真正的王宫,走在脚下厚重的红地毯上,人们伴随着音乐载歌载舞,仰望宫殿上方,阳光穿透彩绘玻璃,洒在金色的台阶上,王后则手捧着王冠在那里等着他加冕。

他捂住因兴奋而抖动的肢体,一步一步向上来到王位前,缓缓地低下头,座椅的凹槽刚好能卡主他的脖子。他最后抬了一下头,看到美丽的王后托着那顶金光璀璨的皇冠,慢慢的呈向他的头顶...

一声金属的撞击声伴随着闸刀切割血肉的声音响起,所有的音乐戛然而止...

你的儿子是一个真正的好人,请您节哀顺变,我相信认识他的人都会永久怀念他。

Walter:

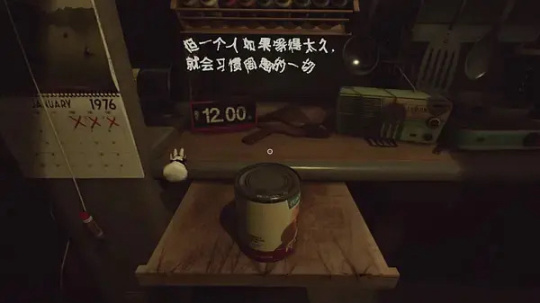

耳边放着八十年代的摇滚乐,在我面前的永远是那四方大小的空间,左手边放着一份日历,那是我与时间唯一的交流方式,每当过去一天我就会用红色漆笔在上面画一个大大的叉子,提醒我又离了诅咒远了一点,我的面前是一扇小桌子,八角方方四角尖尖,很像火车座椅后面的便捷小桌板,我的头顶放着一台老旧的收音机,身后有数不清的货架,上面胡乱摆放着吃不完的黄桃罐头。

如果一个人习惯了每天重复的生活,就会忘记孤单,这么想着的同时我左手用老虎钳固定住罐头,右手用螺丝刀插进铝皮顶端,然后顺时针旋转,罐头沿着我拇指的方向转动,打开一罐。

黄桃那沁人心脾的味道扑鼻而来,日复一日年复一年,以至于每当我的手指摸到那冰凉有质感的罐头的同时,脑海中已被那清香甜腻的味道所萦绕。

这个星期对我来说是30年来最长的一周,我早已厌倦了一墙的老旧cd,几个书架的小说,还有那取之不尽用之不完的罐头。我必须离开这里,趁着我的腿部肌肉还没有失去活性,离开这个让我厌倦的地方。

我早已准备去迎接这一切,30年来在地下室的躲避已将我的恐惧埋葬,我抄起一柄锄头,用力砸向阻拦我的每一堵围墙,我的斗志也在这一声声颤动中增强,直到围墙被我凿开一个大洞,我缓步走向洞外,我深一脚浅一脚的沿着铁轨起伏,不知过了多久,远方扑面迎来泥土的芬芳,树叶也在向我挥手,小鸟在为我歌唱,他们都在等待迎接我这个不速之客,因为我即将来到地面上与他们为伴。

我抬起头仰望天空,感受着阳光炙烤着我蜡黄色的脸庞,伴随着耳边呼啸而来的是列车的轰鸣...

哪怕不是一年,不是一个月,不是一天,不是一小时,只是短短的一分钟,我都要感受大自然带给我的愉悦,接下来我的眼前一片空白,轰鸣声转瞬略过我的耳畔,我甚至都没有真真切切抓住那片阳光,但是我并不后悔...

读完这一段文字之后我不敢想象,居然有一个人在我家的地下室默默无闻的生活了那么久,难以想象妈妈到底还对我隐瞒了多少。

也许这个家族只剩下我一人了,也绝不向诅咒妥协。我要揭开家人隐瞒的故事,将它们公之于众。可能我的亲人们太沉迷于这些诅咒,所以潜移默化的进行自我催眠,最后自己害了自己。

地下室的通道通向后山,沿着铁轨走出来,那里根本就没有什么火车,有的只是延绵不绝通向悬崖深处的断裂铁轨,我想Walter叔叔一定是从洞穴出来不适应突如其来的阳光,失足跌落谷底的。

站在悬崖峭壁旁边,我看着远方被雾气笼罩的小岛,倾听海浪拍打暗礁的声音,那声音一点一点把家族的阴霾从我内心深处洗净。一切诅咒都该终结了,就如云端露出的那轮月亮一样,皎洁而明亮。

我好像清楚的知道自己应该去哪里寻找答案了,沿着后山小径我一边欣赏着眼前美得不可思议的大海,一边向下摸索。

Calvin:爷爷Sam的兄弟

每当哥哥不陪我的时候,我总是喜欢一个人跑到悬崖上的游乐场,坐在生锈的秋千上,看着下面的大海,享受海风抚过脸庞的感觉。

秋千的底部一块木板,上面用两根铁链固定在一颗大树上面,结构很简单但却是很耐用。我享受秋千越荡越高,脚仿佛踩到云朵的感觉,那天或许是风太大,也或许是上天收到了我的愿望,伴随着耳畔呼呼的风声和树枝扭动的声音,我享受那种飞上天的无拘无束的快感...

爷爷为了缅怀他特意把写满关于他故事的一页纸放进了宇航员头盔中,那是他的兄弟最喜欢的玩具。

Edith Finch

Lewis的死对妈妈的打击非常大,从医院回到家后就开始默默收拾行李,就像压死骆驼的最后一根稻草,Lewis则是打破妈妈心里天平的最后一颗砝码。

晚饭后我躺在阁楼上,把这一切记录下来,我想让人们知道那一晚发生了什么...

妈妈把所有房间的门都封了起来,但她并不知道有的房间有秘密的进出通道,我就是这样走进书房的,并在那里听到了其他房间奶奶与妈妈的争吵。

奶奶:芬奇家族的诅咒不会因为你们的离开就停止的,孩子们有权知道所有的事情

妈妈:我的孩子们都是被那些故事害死的,我不想让他们再与这里的一切扯上关系!我觉得今晚就离开这里对我和艾迪是最好的选择!我们会让养老院明早开车来接你的,okay?

转过几个书架,来到了最里面拐角的书案上,那里有一本奶奶的日记本

亲爱的艾迪,我想让你知道很多关于咱们家族的故事,最重要的一个就是关于你的,我依稀记得那个你出生的夜晚,潮水一直在退,大海深处发生了地震,我们最早的房屋隐现出来,气象学家称它为千年一遇的最低潮。

这些年来我都是隔着海,远远的望着那栋曾经充满回忆的房屋,没想过还有一天可以回去。沿着海滩行走,浓厚的雾让我迷失了方向,我找不到前进的方向,只能闷着头前行,我开始看见一些本不该出现在那里的东西,一只麋鹿绕着暗礁跳跃,我甚至能听到它的喘气声和鹿蹄踏地的声响,眼前闪着微光的老木屋映入我的眼帘,我没想到那些尘封的物品都会回到我的身旁,或者是我再一次的来到了它们身边。

正当我津津有味的阅读的时候,一只手抓住了奶奶的笔记,是妈妈,她极力不想让我去读那些褪了色的笔记,她把我强行拖进车里,那是我最后一次看奶奶。黑暗中,她的身影被门口的大灯投射在广阔无垠的森林中,我看着她在车尾慢慢变小...

第二天养老院的车赶到家里后,奶奶早已离开了人间。

这之后许多年,我们辗转搬了几次家,妈妈也患上了严重的病,没多久也去世了,我是芬奇家族唯一还活着的人,直到我发现怀上了你,我都不知道怎么去告诉你这一切,我希望你不会看到这一切,而是由我来慢慢告诉你,但显然你看到了这本日记,就代表我的愿望又一次落空了。

我希望你和我们一样回到这栋古宅,去知晓属于我们的一切,因为你也是芬奇家族的一员。

——————————————————————————

我手捧着纯白色的菊花,将它安放在墓碑上,带着我对妈妈深深地思念,希望它能抚平笼罩在芬奇家族上空可怕的诅咒。

灰褐色冰冷的墓碑上面赫然刻着几个大字,艾迪芬奇——xx年至xx年

(完)