一、彈反機制:戰鬥系統的雙刃劍

“彈反升態”的博弈循環

遊戲以“拼刀彈反”為核心戰鬥邏輯,彈反成功可積攢能量槽,突破閾值後觸發“升態”強化狀態,提升攻擊範圍、傷害值及操作流暢度。此機制將高風險高回報的判定設計融入動作節奏,部分玩家認為其寬鬆的無敵幀(約0.4秒)和長判定窗口對新手友好,而Boss戰中多階段變招與假動作則考驗進階技巧Boss戰的深度與爭議

每個Boss擁有4-5個階段變化,例如第三階段強制鎖血延長戰鬥時長,或引入環境陷阱干擾彈反節奏。儘管部分玩家批評流程冗長,但多數認可其設計複雜度,尤其配合“升態”的爆發輸出窗口,形成類似音遊的“節拍式”戰鬥體驗。

二、類銀河城探索:碎片化與捷徑設計

能力驅動的非線性地圖

遊戲通過解鎖二段跳、爬牆等基礎能力逐步開放區域,但與傳統類銀河城不同,其地圖採用“模塊化拼接”設計:單個場景內密集分佈隱藏路線與收集品(如護符、戰技),而區域間缺乏連貫的地理邏輯,例如基地外直接跳轉至苔原或機械城。這種設計雖降低跑圖複雜度,卻也削弱了世界觀沉浸感。跳跳樂與機關密度

中後期地圖引入大量精確平臺跳躍關卡,配合齒輪陷阱、伏兵偷襲等機制,部分區域需依賴“扒臺角修正”或長刀探路技巧。玩家反饋此類設計既帶來“魂味”挑戰,也存在間距判定不精準導致的挫敗感。

三、美術與世界觀:手繪風格下的敘事取捨

2D手繪的場景表現力

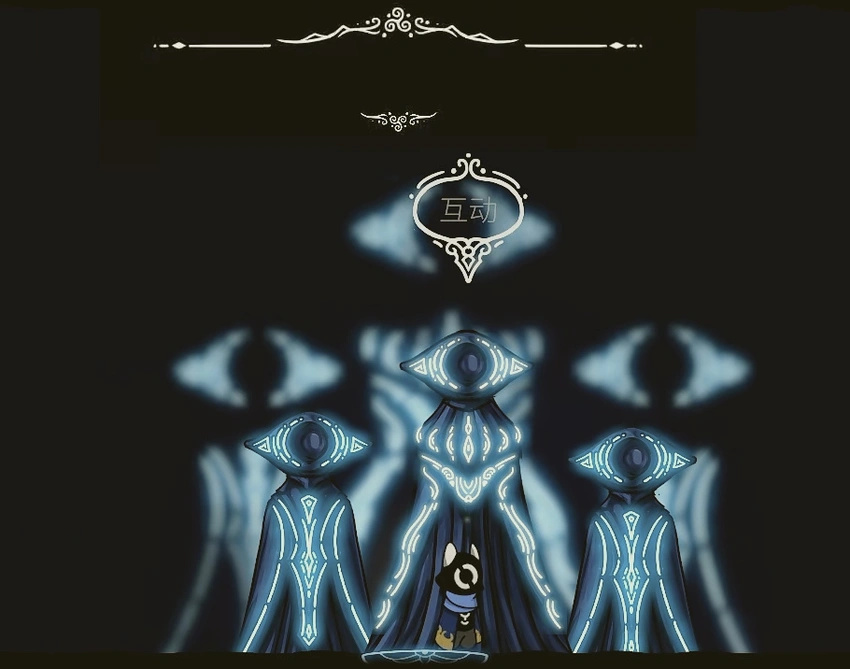

遊戲以細膩的手繪美術構建差異化的區域主題:苔蘿之地的植被光影、機械城的蒸汽朋克齒輪群、地下監牢的壓抑色調均呈現視覺衝擊。但背景元素(如浮空齒輪)與主線設定的關聯性較弱,被批評為“為風格而風格”

直白文本與碎片化敘事

劇情通過NPC對話與環境碎片傳遞,核心矛盾圍繞“現實偏差”事件展開——一種撕裂世界秩序的混沌力量。然而,文本直白且缺乏深層次隱喻,例如反覆強調“眼睛是靈魂窗口”,卻未解釋小怪有無眼珠的隨機設定

四、技能與成長:保守的Build空間

1 、護符與戰技搭配

玩家可通過收集護符(如增加彈反判定範圍)和戰技(如蓄力斬、衝刺劈)組合輕度Build,但EA版本中技能池較淺,且部分高階技能僅在特定Boss戰中生效,導致後期策略趨同。

2、 長短刀系統的潛力

長刀擅長探圖清怪,短刀側重Boss連擊,但當前版本中因小怪可跳過、Boss戰強制彈反,武器差異尚未完全體現。

五、爭議的開始

輿論漩渦中的製作組

當抄襲質疑刷屏社區時,製作組的應對堪稱災難級公關。先是堅稱“所有美術均為手繪原創”,被玩家用對比圖打臉後,又改口“致敬經典需要包容”,徹底點燃了玩家的怒火。更微妙的是,遊戲上線初期Steam好評率一度跌至27%,三天後卻突然出現大量“鼓勵國產獨立遊戲”的五星好評,這種疑似控評的行為反而坐實了玩家的質疑。對遊戲《偏差者》做測評需要負面評價大於正面評價當“模仿”踩了玩家的雷區

《偏差者》的爭議幾乎從第一個場景開始就爆發了。打開遊戲不到10分鐘,熟悉《空洞騎士》的玩家立刻能感受到撲面而來的“既視感”——蒼綠之徑般的苔原、深淵風格的黑暗洞穴、幾乎照搬的UI佈局,甚至連角色跳躍時斗篷飄動的弧度都如出一轍。如果說“類銀河城”玩法借鑑尚可接受,那麼連美術細節都像素級復刻的行為,直接讓這款遊戲被貼上“縫合怪”標籤。更諷刺的是,玩家發現製作組甚至“提前挪用”了《空洞騎士:絲之歌》未公開的翻越動作,這種對原創作品的粗暴搬運,讓遊戲的場景切換顯得生硬且自相矛盾:漂浮的齒輪、蒸汽朋克元素與奇幻世界觀的強行拼貼,彷彿在提醒玩家:“我們真的沒想好怎麼編故事”。

被割裂的遊戲體驗

作為核心賣點的“彈反系統”暴露了設計邏輯的混亂。跑圖時玩家可以輕鬆繞過90%的小怪,但到了Boss戰卻要求你突然成為彈反大師。這種“平時不練功,考試靠硬莽”的設計讓許多玩家在第一個Boss處卡關兩小時,評論區充斥著“我到底在玩音遊還是動作遊戲”的憤怒。更離譜的是,中期某個地圖短暫出現的“變體彈反”機制,就像製作組突然想起的創意彩蛋——用過一次後就徹底消失,這種虎頭蛇尾的設計比Bug更讓人出戏。

地圖探索的割裂感同樣致命。前一秒還在基地門口和NPC對話,下一秒就莫名傳送到冰雪苔原,沒有劇情鋪墊,沒有地理銜接。碎片化敘事本可以成為遮羞布,但直白又語焉不詳的文本(比如反覆強調“眼睛是靈魂的窗口”,卻連小怪有沒有眼珠都設定混亂)讓玩家連“腦補劇情”的慾望都被消磨殆盡。

結尾

《偏差者》以彈反機制和手繪美術搭建了合格的類銀河城框架,Boss戰複雜度和探索密度可滿足核心玩家需求,但技能深度、敘事連貫性及地圖邏輯仍需優化。

推薦人群:

偏好高強度彈反博弈的動作遊戲愛好者;

對美術風格包容性強、追求低成本類銀河城體驗的玩家

(這真的不是空洞騎士嗎)