THERE MUST BE AN END:Kid a Mnesia Exhibition

and ‘Walking Simulator’

按:

我不是Radiohead樂隊的忠實聽眾。所以當他們推出這款遊戲紀念《Kid a》和《Amnesiac》專輯發行21週年時,我只能看到的Epic的高水準技術讓Radiohead的美學用一種壯觀的視覺形式復活,也感到自己難以考察遊戲裡的元素如何與他們之前的作品對應。不過這種遊戲形式引起了我之前關於遊戲的一些思考。所以本文將旨在探討《Kid a Mnesia Exibition》的類型學意義,而不對遊戲內眾多的文化符號做過多分析和解讀。

1 / 6

權當它是遊戲

首先讓我們權當《Kid a Mnesia Exibition》是一款遊戲【1】:儘管你可以把它看成是音樂視頻(music video)、數字裝置藝術(digital-installation art)、跨媒介藝術(intermedia art)、或者是像創作者們自己在入口處宣稱的:這不是遊戲,是一個展覽(exhibition)。但畢竟,它是由Epic games深度參與,並且通過傳統的遊戲發行渠道推出,還像所有的遊戲一樣,標明瞭最低要求和推薦的硬件配置。

用這個理由粗暴地將它算做遊戲,似乎稍顯牽強,但也沒有什麼更好的辦法。因為作為一款遊戲而言,它無疑再一次挑戰了電子遊戲的邊界:什麼是遊戲,而什麼不是。如果你以一些關於遊戲的定義去審視《Kid a Mnesia Exibition》,會發現它似乎並不符合大多數對遊戲的定義:既不是Chris Crawford用四個二分法定義出的那個“遊戲”,也不是Ian bogost所謂的“程序性修辭”(Procedural rhetoric),即把遊戲當成一種基於規則而非語言的溝通。對遊戲的定義,無論是新是舊、是繁是簡、是嚴格還是寬泛,總會涉及到一些最基本的範疇,像是“規則”、“交互”、“目標”【2】,任何一個都是足以讓“遊戲”成為“遊戲”的核心。哪怕是那些最謹慎且精妙的定義,譬如Bernard Suits從行動角度提出的“玩遊戲就是自願去克服不必要的障礙”,也難以將《Kid a Mnesia》包括其中。

Chris Crawford通過二分法界定遊戲的方式

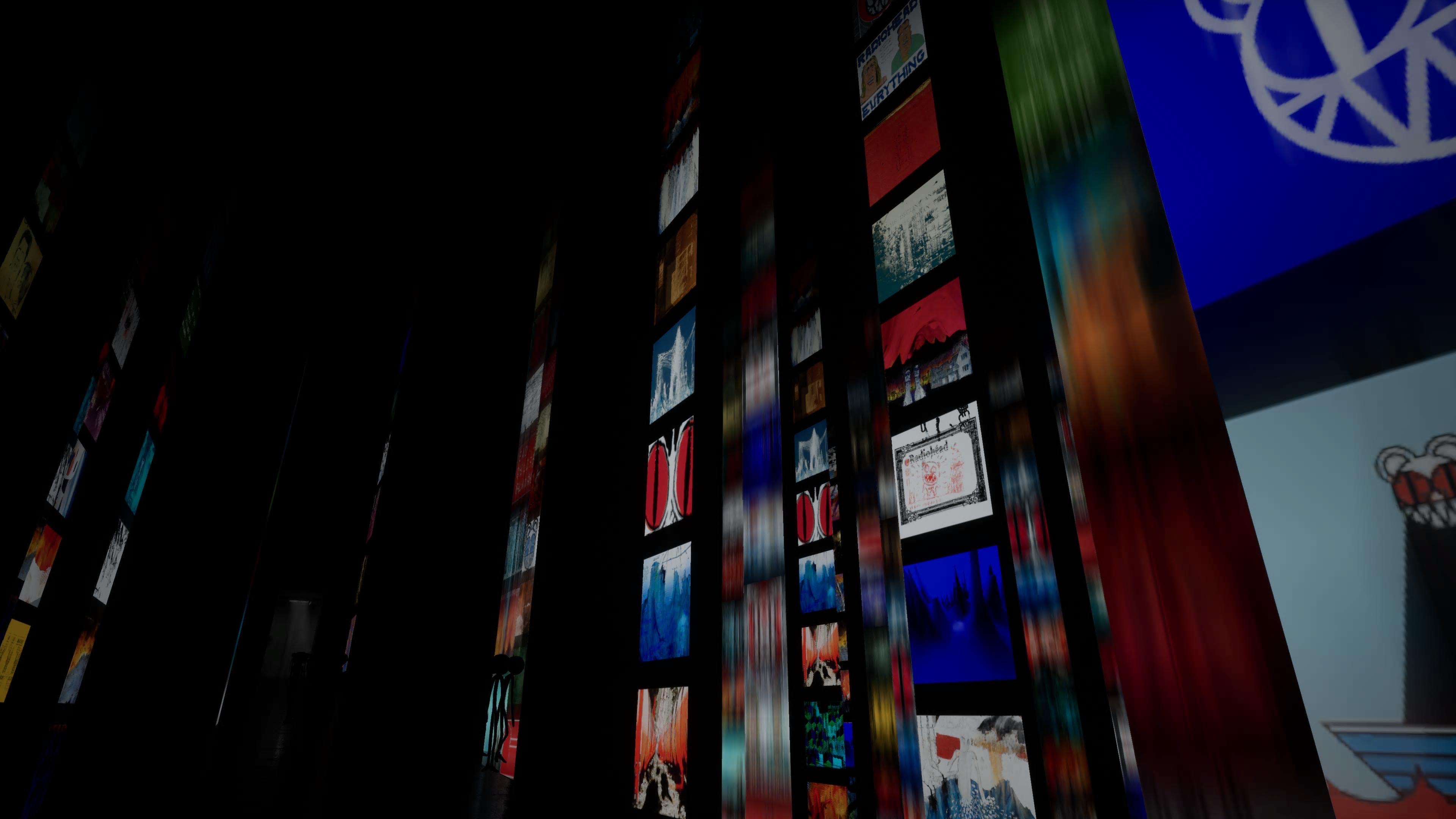

一句話就能說清《Kid a Mnesia Exibition》是什麼:一個巨大的虛擬藝術展館,正常而言需要一兩個小時走完。其中充滿了Radiohead的風格各異的藝術想象,其中的大多數都對應著Radiohead自己的音樂作品。譬如展廳THE TELEVISONS,玩家所聽到的,就是對《Kid a》專輯中《National Anthem》的再詮釋。而在隱蔽的小房間LITTLE CINEMA裡,一個小怪物正看著電視的RADIOHEAD演出的視頻資料,一旁的空椅子顯然是為玩家而準備。

但《Kid a Mnesia Exibition》在設計上頗為剋制,沒有加入任何“不必添加”的東西【3】。甚至連那些通常被認為對遊戲是“必要”的東西,Radiohead也將其放棄了。這讓《Kid a Mnesia》作為遊戲而言,具備了一種巨大的張力,這種張力存在於它自身對於遊戲形式的積極探索,以及對遊戲的傳統(其實也沒多久)觀念之間。

官方網站給出的“展館地圖”,詳細寫出了遊戲中每個區域的名字。

開始行走

當部分遊戲愛好者帶著或多或少的鄙夷,將《消失的家》(Gone Home)、《看火人》(Fire Watcher)或者《親愛的埃斯特》(Dear Esther)這類遊戲稱作“步行模擬器”(Walking Simulator)時,他們否認的是這類遊戲的“可玩性”,尤其是在通常意義上的可玩性——即“步行模擬器”遊戲往往缺少“敵人”、“戰鬥”、“關卡”、“數值”這類元素,它們往往注重去觸動一些更加細膩的情感體驗,是的,通過“觸動”而非刺激。步行模擬器以某種難以言喻的方式——宏大的圖像、孤獨的探索過程、或者說沉浸的體驗,和玩家的情感結構共振,然後意義就會自然地“湧現”(emerge)出來。而這種作用方式,是另一類遊戲或遊戲玩家難以想象的,這部分遊戲重視用量化的機制和可控的系統,來精確地調動或刺激玩家的某部分體驗。

然而,即便是被詬病良多(或者說備受爭議)的“步行模擬器”們,在拋棄掉主流遊戲中作為遊戲基本結構的關卡、任務之後,也還是要,共同採用一些不可拋棄的底層設計,比如“敘事”和“交互操作”。在大部分“步行模擬器”裡,除了直接敘事,大部分開發者都會或多或少地採用“環境敘事”(environmental storytelling)的辦法,在遊戲世界中放置一些提供零碎信息的錄音、日記,等待玩家主動發現,玩家可以和這些道具互動,來獲得關於這個世界的信息。並且被拋入這個新世界的玩家往往從一開始就得到暗示:通過足夠的遊玩和探索,是可以拼湊出事情的真相的。這也構成了步行模擬器玩家遊戲內行動最主要的動力——如果告訴你手頭的拼圖其實不是完整圖案的碎片,你還會把它們嘗試拼起來嗎?

《Kid a Mnesia Exibition》在這兩點上則更為激進,從某種意義上說,它幾乎抹去了全部的敘事和交互元素。這個空間只是一個空曠、寂靜的展館,各個部分之間相互獨立,沒有任何傳統意義上的“故事”。而在大部分“步行模擬器”當中,至少存在著一個完整的敘事,《伊迪絲·芬奇的記憶》(What Remains of Edith Finch)交代了一部陰鬱的家族史,《奧伯拉丁的迴歸》(The Return of Obra Dinn)中的線索連綴起了船上數十人之間的複雜關係。

雖然在《Kid a Mnesia Exibition》裡,我們很容易發現在森林的地下(UNDER THE WOODS)活動的小生物和被封存在橙色柱子中的生物(GHOST CHAMBER)似乎是同一種,而呆坐在不同展廳中的兩個黑白巨人也彷彿暗示著隱秘的對應關係,但仍然很難將這種隱含的神話式原型看作典型的環境敘事。如果為了解讀展覽中的符號,將其鏈接到Radiohead的其他作品,那就越過了對遊戲本身的討論而進入到了元遊戲(meta-gaming)的討論領域。即把現實世界的知識帶入遊戲。

在開始一款新遊戲之前,我是那種一定要先研究一番遊戲的設置界面的人,這固然有些取巧的意味,知道有哪些操作、分別對應什麼鍵位,會更高效地幫助我理解遊戲的規則,或者說遊戲所構建的系統以一種更赤裸的方式展現在你眼前。但當我打開《Kid a Mnesia Exibition》的設置界面時,我還是被其簡單所震驚,畫面只能調節灰度,控制只能選是否反轉控制,而最為重要的“遊戲玩法”(gameplay)菜單裡,只有“切換奔跑”和“切換瞄準”(中文版譯為瞄準,實際上並非射擊動作的瞄準,只是將景物稍微聚焦放大)兩個開關可供調節,沒有任何例如“按E互動”之類的動作可言。換言之,遊戲內的交互元素,已經被削減到了最少的程度,甚至連門都通過自動感應打開,而不需要操作。走來走去和瞪大眼睛看,就是玩家在這個世界中能做的全部。

遊戲可調節的設置少之又少

展覽的入口處這樣寫道:

THIS IS NOT A GAME(這不是遊戲) TAKE YOUR TIME(慢慢來)

結合下文“慢慢來”,這裡的“THIS IS NOT A GAME”並不是Radiohead的反叛宣言,並不是他們在挑釁式地否認《Kid a Mnesia Exibition》是一款廣義上的“遊戲”,而是旨在溫和地強調,玩家/觀眾所面對的,並不是一場有輸贏、有目的的遊戲。英文日常語境中的“game”同樣更多指向那些具有規則的對抗性活動,如一場足球比賽、一局紙牌等。或許Radiohead只是希望讀到這段告示的人放棄“目的”,不要急著調動智力、邏輯和勝負欲,只是放鬆下來投入這段旅程,行走在漂浮上升的虛空中,凝視佔滿整個展廳的龐大四面體,像猴子茫然地看向《2001:太空漫遊》中的黑石碑。康德所說的“無目的的合目的性”正與此相通,在這個虛擬的巨大展館中,我們不帶任何目標的行走、觀看、欣賞,達到非功利的審美體驗。

《Kid a Mnesia Exibition》的PYRAMID ATRIUM 展廳

步行模擬器家族帶豬尾巴的孩子

如果採取較為強勢的觀點,把遊戲看作後現代的一種原生媒介,那麼其實就是在預設遊戲的發展也呈現出某種與後現代哲學相近的特質並與其靠攏:遊戲應該走向交叉、異質、解構、紛繁、重疊,走向跨媒介的藝術形式和全新的形態,像《史丹利的寓言》(The Stanley‘s parable)或者《YIIK》【4】那樣(當然這並不是一個同等量級的並列),不斷刷新著“遊戲裡可以有什麼”的規則。那麼,不妨說步行模擬器是遊戲設計的一場復古主義運動,它們朝著遊戲的另一條邊界進軍,不斷輕車簡從,《萬眾狂歡》(Everybody’s Gone to the Rapture)拋掉了NPC,《親愛的埃斯特》拋掉了線性體驗,《弗吉尼亞》(Virginia)拋掉了臺詞,而《Kid a Mnesia》甚至一次性拋掉了敘事和交互。它們以更加古典的方式激發起玩家完全不同的情感體驗,不斷提醒我們“遊戲裡可以沒有什麼”。

展覽入口的說明

這場展覽的入口處,除了“THIS IS NOT A GAME”的說明,還有著這麼兩句話:

YOU ARE AT THE BEGINNING SO THERE MUST BE AN END

這兩句頗具神諭意味的話,可以譯為“你已啟程,遂必有終”。我們讀到這句話時,正好從入口出發進入這個光怪陸離的遊戲世界,邊走邊看,然後經過一段時間,我們早晚會覺得厭倦,於是放下手柄或者鼠標,退出遊戲。這個過程或許有著另一層意味:對於步行模擬器這一遊戲大家族而言,《Kid a Mnesia Exibition》也許就是那個帶著豬尾巴出生的孩子,一種標誌著終結的不祥。當我們已經從骨上剔去了所有的肉之後,短時間來看,遊戲還有什麼可以去掉的呢?界面?操控?信息?當我們按下按鍵時不再能移動?那堵似乎不可打破的空氣牆已在面前,《Kid a Mnesia Exibition》很可能是步行模擬器這一種類某種意義上的最後一代,之後的步行模擬器遊戲很可能要回頭去做加法,去尋找曾經走過的路上的分岔,有沒有什麼地方通向一個更光亮的未來。

《Kid a Mnesia Exibition》對於“遊戲”概念的挑戰也印證著維特根斯坦所說,我們使用“遊戲”這個詞並不是為了拿它表示一個嚴格限制的概念,而是用這個詞標記出不被邊界所封閉的概念外延。遊戲的概念是如何界定的?什麼是遊戲,什麼不算?你能明確地說出那個邊界嗎?不能,但你可以自己去畫下邊界,因為這個邊界尚未確定。

(End)

【1】本文的“遊戲”均指“電子遊戲”(video game)

【2】關於研究者們對遊戲的各種定義,可參見:[What is Game | IGI Global]

【3】為了更好的傳播效果,遊戲完全可以加入符合其美學風格的定製角色和攝影模式。比如玩家可以是白色火柴人,並且自由選擇帽子等配飾,和展館內的藝術合影。

【4】關於《YIIK》的更多信息可參考:[YIIK,後現代與千禧世代 | indienova 獨立遊戲]

其他參考:

Chris Crawford:My Definition of ‘Game’

Ian bogost:Video games are better without stories 中譯鏈接

觸樂:行走即目的:6個“步行模擬器”