在罗马和两汉时期,都出现了很多影响后世的建筑技巧、特色和美学,这些东西逐渐进化,影响至今。只不过这些后来点亮了美学光芒,成为传世经典的东西,最早是人们的无心插柳,甚至被人嗤之以鼻。

在罗马和两汉时期,都出现了很多影响后世的建筑技巧、特色和美学,这些东西逐渐进化,影响至今。只不过这些后来点亮了美学光芒,成为传世经典的东西,最早是人们的无心插柳,甚至被人嗤之以鼻。

“无奈”用“纸”糊窗,糊出了建筑和文化

中国古代非常喜欢用窗纸,实际上最早都是编织好的草席,如果穷苦一点的人甚至干脆就用稻草糊上去。成语瓮牖绳枢本来的意思就是用破瓮做窗户用草当做门上的转轴(也就是如今的铰链)。

古代瓮牖绳枢的茅草屋就类似上图,甚至比上图还简朴

古代瓮牖绳枢的茅草屋就类似上图,甚至比上图还简朴至于有钱人家,那时候就干脆用绢布甚至是丝绸作为“窗户纸”。之后才逐渐变成了麻和布料。尽管汉朝蔡伦改进了造纸术,但在当时纸张高昂的价格肯定无法用纸来糊窗子。至于用纸张糊窗的情况,那还得是唐宋时期才开始大规模使用。比如在《唐宋白孔六帖》中就有提到过用纸护窗的内容。

真正的窗户纸是唐宋时期才开始流行的

真正的窗户纸是唐宋时期才开始流行的那时候一些沿河沿海,尤其长江中下游地区,有钱人家从蚌壳、蚝壳、羊角等材料中找到了解决方法,用这些物品打造出所谓的“明瓦”,用来糊窗子。这种技术甚至一直用到了清代依然十分流行。南京的明瓦廊,曾经就是明瓦工匠的聚居地。

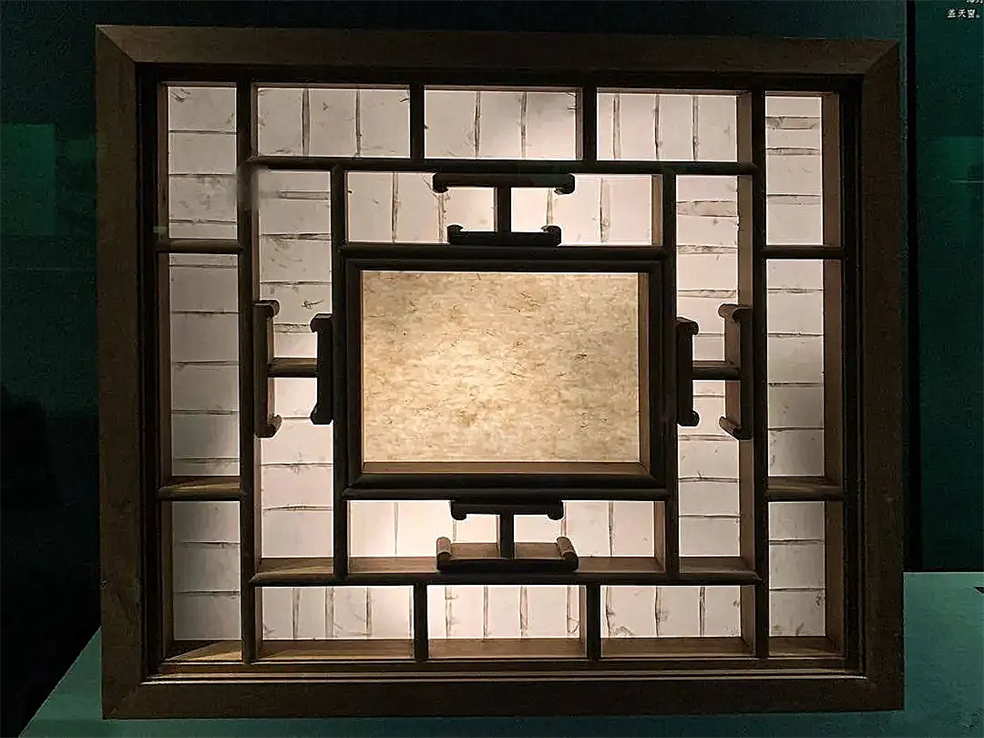

红墙明瓦紫禁城中的“明瓦”是富豪权贵和帝王专属的“玻璃”

红墙明瓦紫禁城中的“明瓦”是富豪权贵和帝王专属的“玻璃”这里顺便提一下,唐代很多文人墨客家的窗子,有不少都是用自己创作诗词等过程中打草稿用完的纸张糊上去的,比如宋代王安石的《纸暖合》就有“楚谷越藤真自称,每糊因得减书囊”说的就是自己拿谷皮纸和藤纸糊窗子的事情。可见古代糊窗用的都是用注入谷皮纸、竹篾纸厚密坚韧的纸张制成。当然,面对被打湿损坏的风险,也进行了处理。比如古代很多窗户采用了内嵌设计,纸张浸油制成油纸。就是为了防雨。汉代开始逐渐流行的回廊式和带有滴水檐建筑,就是在保证下雨时行人的方便,也最大程度保护窗户的寿命。

古代建筑上内陷的窗户可不是随便设计的

古代建筑上内陷的窗户可不是随便设计的后来人们还学会了在窗子上挂上草席和模板,有钱人家窗子上制造窗檐、窗棂。最终形成了中国建筑传统的窗檐和窗棂文化。

罗马奠基“玻璃艺术” 木窗带来“窗子革命”

相比较中国,从罗马时期开始,玻璃技术逐渐成熟。罗马帝国时期,玻璃制品已经在整个罗马普及,很多家庭、工业和葬礼陪葬品中都可以看到它们的身影。而且窗子上,条件稍好的罗马公民都会制造玻璃窗。

玻璃自古罗马时代就是欧洲常见器具了

玻璃自古罗马时代就是欧洲常见器具了

罗马时代玻璃制作技术还不是特别成熟,内部的杂志经常让玻璃带有各种杂志,这就造成吹制或其他方式制造的玻璃多少带有一些色彩而且由于制作工艺等原因,玻璃没法做得太大,这也让中世纪罗马除了部分建筑外,绝大多数建筑的窗户都造得很小。一些建筑为了采光,会选择在建筑顶部制造一个圆形的拱券,在这个顶部开口增加玻璃,通过这些闯入射进阳光,加上当时建筑主要以白色为主,通过白色墙壁的漫反射,给建筑增加一些光亮。

中世纪时候由于教廷的压制,科学技术的发展受到限制,直到1090年,威尼斯才开始大规模生产新式玻璃,1317-1330年才逐渐出现珐琅和彩色窗户玻璃。但即便如此,玻璃无法大面积制造的缺点没有解决,贵族用拼接法来安装窗玻璃,之后成为了后来欧洲彩色玻璃艺术的雏形。

中世纪时候由于教廷的压制,科学技术的发展受到限制,直到1090年,威尼斯才开始大规模生产新式玻璃,1317-1330年才逐渐出现珐琅和彩色窗户玻璃。但即便如此,玻璃无法大面积制造的缺点没有解决,贵族用拼接法来安装窗玻璃,之后成为了后来欧洲彩色玻璃艺术的雏形。 教堂玻璃彩绘、其实就是来自杂质的“无心插柳”。

教堂玻璃彩绘、其实就是来自杂质的“无心插柳”。中世纪的贫苦农民用不起玻璃窗的话,则会用木头制作窗户。这样的窗户也会在一些贵族的城堡中出现。后来随着玻璃技术彻底成熟,透明玻璃出现,加上窗帘开始普遍采用,“窗帘、玻璃窗、木制外开窗”的欧洲窗户形式开始成熟,最终形成了近现代欧洲建筑窗户布置的经典形式。

只是“因材施工”却成为辉煌经典

之前我们提到过罗马人因为所处地形而发现了“火山灰混凝土”。这时候就有了一个问题:如何最大程度利用这份工艺?那就是拱券技术。

拱券技术古已有之,最早在两河流域就已经出现。本质上就是用砖石土坯等块状建材制成一个半圆形结构,利用这些键槽之间的侧压力,建成跨空的承重结构,并且发展成了并列或者纵链的筒拱或被称为穹隆的拱壳。其最大好处就可以尽量少的使用立柱,使得建筑显得更加宽敞

拱券技术古已有之,最早在两河流域就已经出现。本质上就是用砖石土坯等块状建材制成一个半圆形结构,利用这些键槽之间的侧压力,建成跨空的承重结构,并且发展成了并列或者纵链的筒拱或被称为穹隆的拱壳。其最大好处就可以尽量少的使用立柱,使得建筑显得更加宽敞 罗马人由于火山灰混凝土这个得天独厚的优势,也自然盯上了拱圈结构,并且罗马的拱圈结构技术在公元前1世纪已经基本成熟。

罗马人由于火山灰混凝土这个得天独厚的优势,也自然盯上了拱圈结构,并且罗马的拱圈结构技术在公元前1世纪已经基本成熟。只可惜那时候罗马在文化上提倡复古主义,非常推崇希腊文化,因此当时还是有很多建筑采用了古希腊的风格,用柱子作为核心。比如奥古斯都的御用工程师维特鲁威就是一位崇尚古希腊建筑艺术,贬斥拱券结构技术。

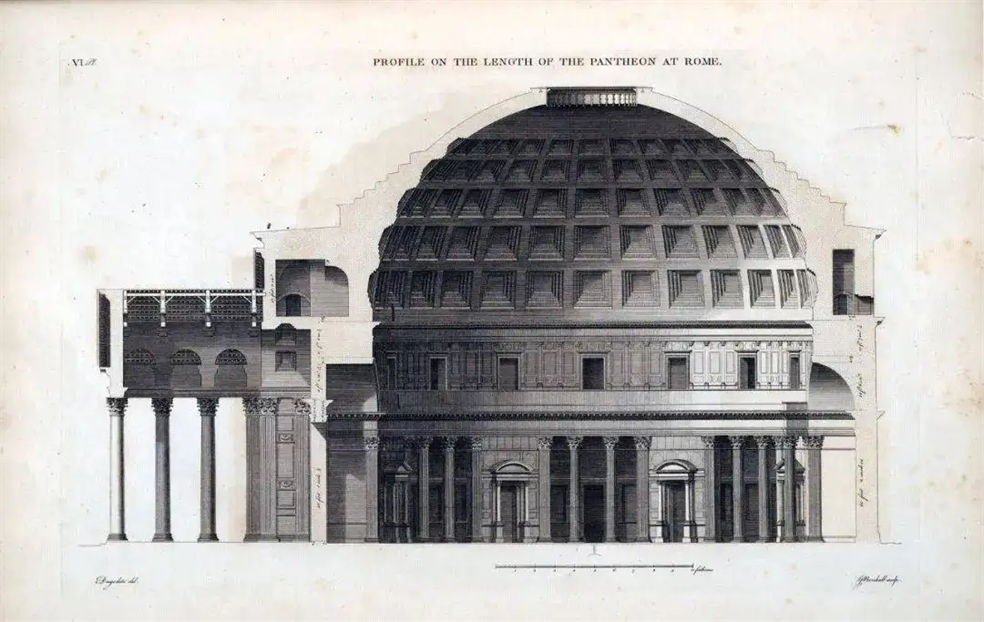

但是金子总是会发光的,罗马人还是逐渐接受了拱券结构技术,将券洞、拱顶和穹顶,把圆弧、圆球、圆拱技术带入了建筑,极大丰富了建筑造型。其代表作包括罗马万神殿、卡拉卡浴场、和哈德良离宫。

万神殿的41米大穹顶在之后很长一段时间都是人类穹顶建筑直径的天花板。卡拉卡拉浴场则是大小穹顶的空间组合,是后世穹顶组合美学的开端,而哈德良离宫则是半圆拱和穹顶与室外园林组合的代表。

西罗马帝国灭亡后,拱券结构一段被遗忘,直到公元10世纪才逐渐复活。之后更是对巴洛克、哥特等建筑形式有重大影响。

西罗马帝国灭亡后,拱券结构一段被遗忘,直到公元10世纪才逐渐复活。之后更是对巴洛克、哥特等建筑形式有重大影响。当然,拱券结构也不是罗马人的专利,比如汉代砖砌墓室的筒拱就是个很好的例子,后世许多砖塔也用了相应的结构,只是因为中国建筑结构特点的关系,拱券结构在中国的使用不如罗马那么普遍。

也许在现实中,这两种不同的建筑文化艺术瑰宝没有相见的机会,但是在《重返帝国》中,你可以在同一片大地上看到罗马万神殿和阿房宫遥相辉映,共同构建这片大地的辉煌,创造一片自己的帝国和建筑艺术传奇。