霧氣氤氳的破敗密林中,昏暗潮溼的廢棄公館內,隻身犯險或者葫蘆娃救爺爺的弱不禁風美少女(們),因為種種割捨不下的羈絆,去往生與死的交界地——她們的汗珠從白皙的脖頸流下,她們的瞳孔因為恐懼而放大,她們的呼吸因為緊張而急促,她們的胸口因為激烈的運動而顫抖……

但是,在視線的死角,在即將推開的門後,在詭異的人偶堆砌的神社內……魑魅魍魎的魔爪正在從背後悄然靠近……

噓……

關於讓美少女和恐怖遊戲產生點化學反應這件事,光榮脫褲魔的《零》系列並非是首創——關於這一點,3D區數量龐大的王阿姨、吉爾和克萊爾可以作為佐證,但若要說把這一點做到極致,讓整個遊戲成為這盤醋的餃子,那麼《零》系列可能就是僅此一家,別無分店了:

日本民俗文化原本就廣泛存在的祭祀禮儀,為系列的奠基人柴田誠和菊地啟介提供了廣泛的靈感來源,加上彼時《午夜兇鈴》、《咒怨》等恐怖靈異電影的流行,也讓他們看到了這個品類的市場潛力。

於是加一勺脫褲魔特供美少女、加一勺日本民俗怪談文化、再來一勺濃厚“生化危機”風味的玩法框架,攪一攪,拌均勻,零系列就此誕生了。

死亡綻放在她的臉上,像是皎月當空,像是華燈初上

用精緻服裝和性感角色展現美:不僅僅限於主角

在《生化危機:村莊》的八尺夫人與吸血鬼三姐妹以前,很少會有恐怖遊戲把性感元素裝點到反派的身上。但這是零系列一向以來的傳統做法:用精緻服裝和性感角色展現美,但不僅僅限於主角——美少女們沉魚落雁、BOSS女鬼們閉月羞花。

這種美一方面是藝術設計&服裝設計方面的一種炫技,另一方面也與故事背景息息相關。

背景故事中BOSS在生前都慘遭了封建傳統禮儀思想的荼毒,身體和精神上都受到非人的迫害,以至於死後還會化身厲鬼糾纏於世。

她們的美是有必要的,往往展示的是一種傳統服飾的美:華美的和服、聖潔的巫女裝束、古樸的面具、精緻又殘忍的祭祀用具......這種美象徵著“被都市化侵擾的質樸文化”。

這種美感帶來了玩家內心中的惋惜體驗——她們也都是受害者,她們也都有過花一樣的姿態,她們和作為主角的少女們並無二致,只是沒有遇到更好的人生,就像是《約定的夢幻島》中的伊莎貝拉一樣。

而作為主角的美少女們往往和這些受害者有著千絲萬縷的聯繫,同時在與陰間事物溝通的“靈力”才能方面天賦異稟。

她們的美,則是一種“深山老林猛鬼出沒” 氛圍的破壞者——也就是那個質樸文化的侵擾者,用一種青春靚麗的一抹亮色,帶給了昏暗腐朽的“陰陽交界地”一種不諧的感覺,這種不諧感同時也能帶給玩家更大的刺激體驗,還有過程中的視覺享受。所以她們的服飾,會以現代都市的少女裝束為主。

在美少女的服飾設計上,零系列充分展現了其在服裝設計層面的專業性與精緻美感:以(不算復刻)最近的兩作《月蝕的假面》和《濡鴉的巫女》為例,這兩款作品分別出品於2008年和2014年,但無論是《月蝕的假面》“吊帶&抹胸的魅力大集合”:

流歌緊緻黃色小吊帶內搭的黑色蕾絲胸衣、海咲的黑色抹胸吊帶+白色輕紗小外套的黑白配;

還是《濡鴉的巫女》中兩種完全不同的美少女服飾風格:

深羽的哥特蘿莉蓬蓬裙(黑紅配色體現莊嚴下的澀氣感)+蕾絲小襯衫(高領襯衣的封閉感搭配無袖的反差外放)、

夕莉的簡約慵懶風(寬鬆的袖擺與外搭體現舒適感)又不乏精緻小細節(比如肩部的小鏤空和裝飾結)的連衣裙。

這些服飾風格,屬於那種就算放在今天,也絲毫不會感覺過時的精良設計,而這種有風格與故事自洽、水準達到業界頂級的,有深度的美,也支撐起了屬於《零》系列的美學內涵。

在零系列的每作故事中,都伴隨著慘絕人寰的大災難,人世間所有的美好都被無情的碾碎和抹去,但另一方面,這種讓人膽寒的詭異事件中,往往有著吸引人沉溺其中的美感,像是旋渦一般。

比如《月蝕的假面》中月幽病的患者“死亡綻放”的樣子:死亡綻放在她的臉上,像是皎月當空,像是華燈初上......

因為幽冥之中的神秘所在是美的,所以我們和主角們一樣,對探秘的過程心嚮往之;又因為嬌弱的少女們是美的,我們在尋訪的過程中會體驗到過山車一樣的“心流”刺激體驗。那麼,當這場“死亡之舞”的演員已經就位之後,下一步就是準備一個華美的舞臺。

然後將一切撕碎

像是溫柔笑意,像是泫然欲泣,像是憤怒至極,像是死亡的表情

零系列的魅力,在於在最華美的舞臺上“撕裂”美。這個舞臺,名為“民俗怪談”。

好看的美少女千變一律,做好民俗怪談的遊戲萬裡挑一:如果說《零》系列的遊戲玩法有點“為了醋包這碟餃子”的意味,那麼至少這碟醋是相當對味的——事實上要把“民俗怪談”這個題材做好並不容易,那麼這個系列之所以累積了眾多粉絲,讓人念念不忘的成功秘訣,大抵可以歸納為:神話(文化)考據、悲劇美感與主創上佳的文學品味。

在神話(文化)考據方面,《零》系列的各個故事都與“神祇”和“神祇”的代言人息息相關——這裡的代言人就是巫女。巫女又稱神子,源自對神的信仰,是類似於基督教的主祭或者德魯伊教義先知一般的存在,這一神話形象可以追溯到日本最古老的文學作品《古事記》和最早的正史《日本書紀》。

在《零系列》中,作為生死界限的溝通人,巫女依然扮演者代言人“神子”的角色。其中的文化符號元素比如鳥居、神社、地藏、符紙等等也和日本傳統三主神:治理高天原的天照大神、治理夜之食原的月讀命、治理滄海之原的須佐之男的故事息息相關。

比如《月蝕的假面》中所涉及到的“神樂之舞”,在日本神話的淵源上,就是源自於生性頑劣的須佐之男觸怒了天照大神,天鈿女命為了引誘出閉關開擺的天照大神,站在放倒的木桶上跳舞——所以“神樂之舞”也多少代表了一些“與神之間的溝通”的文化意味:後續我們可以在日本各類文化作品中看到巫女、祝舞與祭典,當然,如果要舉一個(對於ACG愛好者)最耳熟能詳的例子,那麼它大概是《鬼滅之刃》的“火之神神樂”——炭治郎老爹的“陽炎之舞”。

如果按照正經的神話傳說,《零》系列也沒法寫恐怖故事了,好在日本島嶼眾多,有眾多荒蠻鄉野的“法外之地”,比如《夏日重現》的島民信奉的蛭子神——這個聽上去很怪,但還真是有來源,就是伊邪那岐和伊邪那美的第一個孩子,但事實上這個蛭子神到底是啥嘛,看過本番的朋友們想必也心中有數了。

《零》系列同樣也是如此,它更多的是展現超自然的存在,體現人們在未知之中對其的觀察、渴求與探索,但得到的往往並不一定是理想化的結果(甚至更多的就是悲劇收場)。

因為作為超自然力量存在的幽冥,並不會對人間疾苦與常世情感感同身受,窺視深淵的不速之客,得到的更有可能是萬劫不復的代價,從這個角度而言,其實《零》系列頗有一點克蘇魯神話的意味。

對“黃泉”這個生死交界地而言,在系列故事中有的是想要將其封印(零),有的是想要探知(紅蝶),有的是想要喚回(假面)......但其中的過程往往是頗有cult意味的“人祭”:比如零中需要撕裂巫女的身體,然後用染血的儀式之繩去封印黃泉之門。

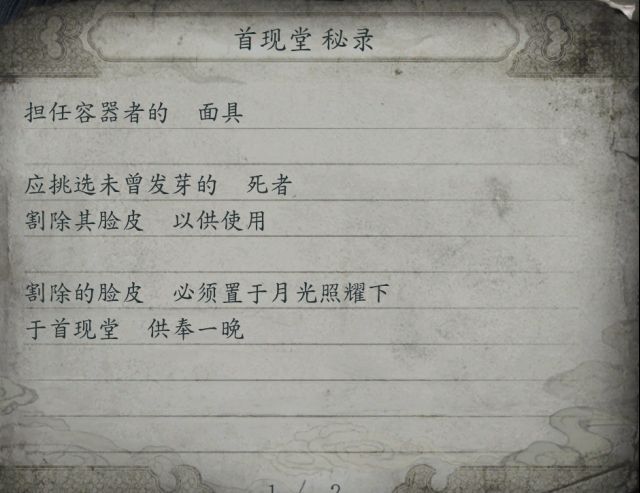

在月蝕的假面中,有文本詳細描述了擔任“容器”的面具製作過程:選取還沒發芽(月幽病初期症狀)的死者,割除其臉皮,在月光照耀的首現堂供奉一晚,然後進行製作。

日系的cult味,對於讀者&觀眾&玩家而言,會比歐美系B級片中噴射的血漿更為致命,它是一種來自於脖頸後端與腦髓深處難以抑制的惡寒,是一種我們的求生欲對於“死亡”這件事從內心散發出來的排斥感與厭惡感。

但《零》系列,奇妙的展現了這種來自於“死亡”的魅力,這種魅力在於對人的“解構”——在《月蝕的假面》中,人類的靈魂不再被視為靈魂,而是被稱為“月音”,每個人會有屬於自己的音色,而正確的奏響月守之曲,就能將徘徊於現世的靈魂重新引導至黃泉。

製作人柴田誠也在採訪中表明過,為什麼在《零》系列遊戲中,對於“潮溼”的環境異常偏愛:

“人類是含水量大的‘水生生物’,我覺得身處大氣中含水量大的地方,人類的感知界限會變得模糊…… 因此,對我來說,這種高溼度似乎模糊了人與宇宙的界限。在日本的鄉下尤其如此,會有一種奇怪的感覺,感覺你與其他人是一體的”。

無論是將靈魂視為“音色”還是用“溼度”淡化個體的意義,都是一種“去自我化”。

這種“去自我化”大約是讓那些原本慘絕人寰的祭祀過程相對不那麼可怖,反而展現出反差美感的原因,如果去除了“本我”,是否能夠更好的感受“真我”?如果去除了“感官”,那麼是否可以更真實的擁抱靈魂的體驗?——在《月蝕的假面》中,記載了受害人觀看朔夜綻放的面龐時的體驗:像是溫柔笑意,像是泫然欲泣,像是憤怒至極,像是死亡的表情……

在最華美的舞臺上“撕裂”美,我原本以為自己會不敢看

但是我分開了,那捂著雙眼的手指,露出了一絲縫隙

然後我,放下了手

深淵正在吸引著我

一切的恐懼都來源於彈藥不足......還有跑得太慢

遊戲的代入感,是在於保護美《零 ~月蝕之假面~》發生在本州以南的朧月島,故事的引子是五位少女在島上的傳統儀式“朧月神樂”中“神隱”,後來雖然被刑警救出,但相關的記憶卻已被抹去。而數年後,島上居民突然全部人間蒸發,要麼失蹤要麼以可怖的方式死亡。

這樣的命運也開始降臨到當時神隱的五位少女身上:鞠繪與十萌相繼死亡,剩下的三人:流歌、海咲和圓香也秉承著系列“葫蘆娃救爺爺”的傳統,一個接一個的回到了朧月島去(增加失蹤人口)找回當年的記憶,同時查明事件的真相。

那麼我們在遊戲中最大的驅動力,就是“保護美”——控制著兩位弱不禁風的美少女流歌和海咲(還有手電筒戰神長四郎),幫助她們獲得一個儘可能圓滿的結局。不過相對於6年之後,在挑戰性方面做出了大幅妥協,又在遊戲核心戰鬥機制“射影”上的可玩性做出了大幅改良的《濡鴉的巫女》來說,《月蝕的假面》是真的想做一個有挑戰性的動作遊戲,但這也許並不是正確的用力方向。

這兩款遊戲都是用照相機完成FPS模式的“除靈”來進行戰鬥。

兩作戰鬥的技巧也包括了FF(在敵人攻擊的瞬間快速攝影,可以形成無視拍攝CD的連擊)和反擊;

遊戲中也存在著5種性能各異的膠捲,可以視為各種口徑的子彈;

也存在各種強化鏡頭(傷害、擊退、減速等);也存在相機強化配件(比如先是剩餘血量,提示防反時機等)。

不過不同之處在於,《濡鴉的巫女》存在一個“弱點捕捉”的機制,在拍攝期間捕捉更多敵人的弱點,會打出更為可觀的傷害*;與此同時,對於瞄準的判定非常的寬鬆。在玩家的防禦層面,閃避有很長的無敵幀且可以隨意的使用。此外遊戲中高級彈藥(膠捲)的獲取也十分寬裕,整體而言,並沒有嘗試在戰鬥的難度上給與玩家太大的壓力。

*還能衍生出小技巧,就是隊友的頭也能算一個“弱點”,從而更快累積滿“五環”。

《月蝕的假面》在戰鬥機制上相對於《濡鴉的巫女》大幅度簡化了,沒有弱點機制。

但與此同時,人物的性能差了非常多導致難度大幅提升,體現在:

(1)高級彈藥獲取非常有限;

(2)強化鏡頭的主動技能能量獲取在升滿級以前也非常慢;

(3)相機的瞄準速度非常慢,且要瞄準槽累積滿才能打出足夠傷害,而鬼魂會飄忽的走位、上天入地、鑽牆和瞬間移動,一旦中斷瞄準,又需要重新累積。

(4)敵人的傷害機制是抱住了持續扣血,這個原本是為WII體感控制設計的玩法在包裡移植後會幾率出現一個讓人哭笑不得的BUG*。

*如果PC幀數過高,會讓原本是指令判斷為→←的掙脫過程幾率識別為→→←←而成為無效輸入,我在最後一關因為這個指令判斷的問題,攜帶著10瓶藥+1個復活石活活被老爹保死,損失了半小時的進度。

除了彈藥不足,《月蝕的假面》恐懼感的來源還有跑的太慢,遊戲中角色的移動速度可以稱得上龜速,著應該是製作組為了強推“精準閃避”(捱打前瞬間閃避)故意打的設定。

為了強推這個設定,還設計了無數狹窄空間1V2/1V3的關門打狗環節——以最後兩章的5個小孩無限抱腿為代表,堪比《臥龍》的江東三狗,以及按下L3/R3以後突然大轉向的腦癱設定——每次想跑步拉開突然大轉向然後被猛鬼抱頭殺簡直腦溢血。

戰鬥無必要的難和移動設定腦溢血並不是《月蝕的假面》唯一的問題,物品交互各種角度差了1度點不了、讀檔後無法開門BUG、第5章打完結束噁心死檔BUG,還有和《濡鴉的巫女》一脈傳承的需要自己設定DPI不然沒法最大分辨率,還有必須要顯卡中手動限制遊戲幀數等諸多問題……

這也就是“原味復刻”的惱火之處:在於可玩性與便利性都讓人頭禿。尤其本作的操作邏輯是照搬Wii的體感“雙截棍”,導致於用現在的手柄也難以獲得良好的遊戲體驗。

月蝕與假面,文化意向的美學邏輯

《零》系列對於“澀澀”的呈現肉眼可見,但讓人難忘的絕不僅僅是澀澀本身。澀澀也好,死亡也罷,都是讓人心跳加速口乾舌燥的外在刺激,但能夠讓它在遊戲歷史上脫穎而出,留下眾多擁躉的,還在在於它很好的構成了遊戲內容的邏輯自洽:澀澀是展現美,劇情是撕裂美,戰鬥是保護美。

在這個邏輯閉環內在所呈現的,是《零》系列對於民俗怪談文化的解讀。這種解讀,美妙的地方在於其本身也有著很好的美感呈現,比如《月蝕的假面》,把章節命名為“蝕刻”(也有小標題暗喻了人物的命運),用多線人物敘事巧妙的呈現了POV多角色觀感來“完現”隱藏的秘密與事件的原貌(也通過場景複用很好的節約了經費)。

但更好的部分在於將滿月比作人的面容,那麼回望整個遊戲中的內容和文本,會有一種細思恐極的感覺:

在“歸來迎”的儀式上,神樂之舞的巫女,引導著來自幽冥的力量;五位無垢的“奏者”,傳遞著代表靈魂色彩的“月音”,面具碎裂,屬於人類的面龐“綻放”,在死亡的美麗中消散去。

如果用天文學的知識,我們可以很自然的認為這只是光影的交錯,但《月蝕的假面》的創作者顯然賦予了它一層名為“蝕刻”的更浪漫的含義,只是,這種浪漫,伴隨著一種瘮人的疼痛感。

蝕刻,蝕是“溶解與腐蝕”,刻是時間。當時間向前推進,受到的侵蝕已然無法回溯,而鐘錶指向了原點,一切的輪迴因果業已既定,走向了那個“死與新生”的結局。