落日間鏈接:Julian Kücklich 不穩定的玩工:模組創作者與數字遊戲產業 Precarious Playbour (2005)

本文翻譯與 @Taoistpunk 捲毛菌絲 合作完成

編者按

如今不僅僅電子遊戲以一種蔓延之勢如外星飛船般懸浮於文化大地當空,而似乎正如許多思想家所指出的,我們今天的世界在逐漸變得「遊戲」。德勒茲所指出的從規訓社會轉向控制社會,韓炳哲談的「自我規訓」,加洛韋所提到的混合著控制論與浪漫主義源頭的「遊玩的資本主義世界」(ludic capitalism),「勞動(labor)本身現在就是玩,就像玩變得越來越耗時費力(laborious)一樣。」,我們似乎一同擁抱著,在一條被短路的通路上加速墜落。

這就是為何許多領域和過去概念的界分正在被打破,界面兩邊的力量在交換與湧動,各種新構詞法則試圖捕捉這種當下,而寫於2005年的本文所提出的「playbour」(玩工,遊玩勞動 play - labour)便是其中之一,令人印象深刻而被反覆提及與引用,還有文中提及的「prosumption」(產消,生產性消費 production - comsuption)都出於此種混合式和矛盾式的構詞法。

這是一個很有趣也很有力量的說法,playbour,玩工,遊玩勞動,過去亞里士多德對工作和休閒的區分被模糊了,這到底是說在本真的遊玩中也創造出價值,亦或者是指向今天人幫著其他人在勞動而不自知地以為自己只是在玩?

從這篇文章的結尾中可見本文的獨特價值,作為一種超越數字遊戲範圍的文化實踐。「模組修改」不僅僅只是一種小部分玩家的小眾行為,也是一種超越我們認為理所當然的規則的實踐,通過這篇文章所描述的對於電子遊戲的遊玩者所創造出來的勞動價值,實際上也是數字時代的經濟情形下的事實與隱喻的透鏡。

當然,本文寫在2005年,而在此之後,實際上還有大量值得考慮的發展:諸如可能影響力最大的MOBA類型的重要開創者 DOTA(Defense of the Ancients)以及其後的各種變種(包括《Dota2》《英雄聯盟》《王者榮耀》),分流以及商業軼事;諸如曾經在中國網絡上風靡一時的基於《魔獸爭霸》地圖編輯器的各類RPG地圖以及社群,《星際爭霸2》的強大地圖編輯器,再到《War3》重製版本的地圖編輯器的新用戶協議引發的爭議與差評;再諸如晚近所誕生的國人制作的刀塔 RPG 地圖《刀塔自走棋》以及後續各大傳統廠商,包括 Valve 自己的下場(《Dota Underload》),LOL的變種(《雲頂之弈》)等等。

毫無疑問,就如同文中所寫,模組社群是遊戲設計與驗證遊戲品類的重要源泉,而這也是諸如 Roblox 還有各類 UGC 傾向的沙盒遊戲,以及文中提到的《第二人生》的後續發展,乃至所謂「元宇宙」試圖以此作為利益重要來源構想中的核心問題:將創作者的勞動與遊玩納入自身的掌控之中,不錯失任何一個新的爆款的商業可能性。故此文不僅尚未過時,不如說正當其時,而也還有更多的空間和發展有待各位的研究和探討。

落日間

葉梓濤

Julian Kücklich

Julian Kücklich 目前是阿爾斯特大學媒體研究中心的兼職遊戲研究員和博士生。他的研究興趣包括遊戲文化的所有領域,特別是計算機遊戲的模組、作弊和粉絲文化產品。他定期為《Medienobservationen 》和《Game Research》以及《Philologie im Netz》和《Dichtung-Digital》投稿。《以玩家為中心的遊戲設計:玩家建模和自適應數字遊戲》(2005)《文學理論與數字遊戲》(2006)等。

翻譯:Taoistpunk 捲毛菌絲

校對:葉梓濤

原文鏈接:點擊跳轉

本文也已有其他版本的翻譯,見發表在《迴歸勞動:全球經濟中的不穩定勞工》第二部分第七章,尤里安·庫克裡奇著,倪安妮譯,社會科學文獻出版社,2019年版的 庫克裡奇 | 不穩定的玩工:遊戲模組愛好者和數字遊戲產業 。

Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry

數字遊戲產業是創意產業的重要組成部分,其收入可與好萊塢電影產業的票房收入相媲美。英國市場研究公司 Informa Media 最近發表的一份報告顯示,2003年全球遊戲市場的市值為332億美元(Thomas, 2004)。Loren Shuster 指出:這些數字表明,遊戲產業的規模現在已經接近音樂產業,其市值約為380億美元,而且在票房收入方面已經超過了電影產業。此外,遊戲產業還在不斷發展,到2004年底可能會超過音樂產業的價值(Shuster, 2003)。

這種成功將整個行業導向了集中化進程(concentration process),在此過程中,小型開發商和發行商要麼被EA和育碧等大公司兼併收購,要麼被完全擠出市場。但即使對大公司來說,利潤率也是如此微薄,以至於它們越來越依賴IP授權和續作研發來確保盈利(見Kline et al., 2003)。然而,越來越多的玩家不滿足於僅僅消費遊戲,而是喜歡利用遊戲製造商提供的工具創作自己的遊戲,或者在沒有這些工具的情況下,創造自己的工具和程序,從而抵消了廠商所面臨的這種風險。

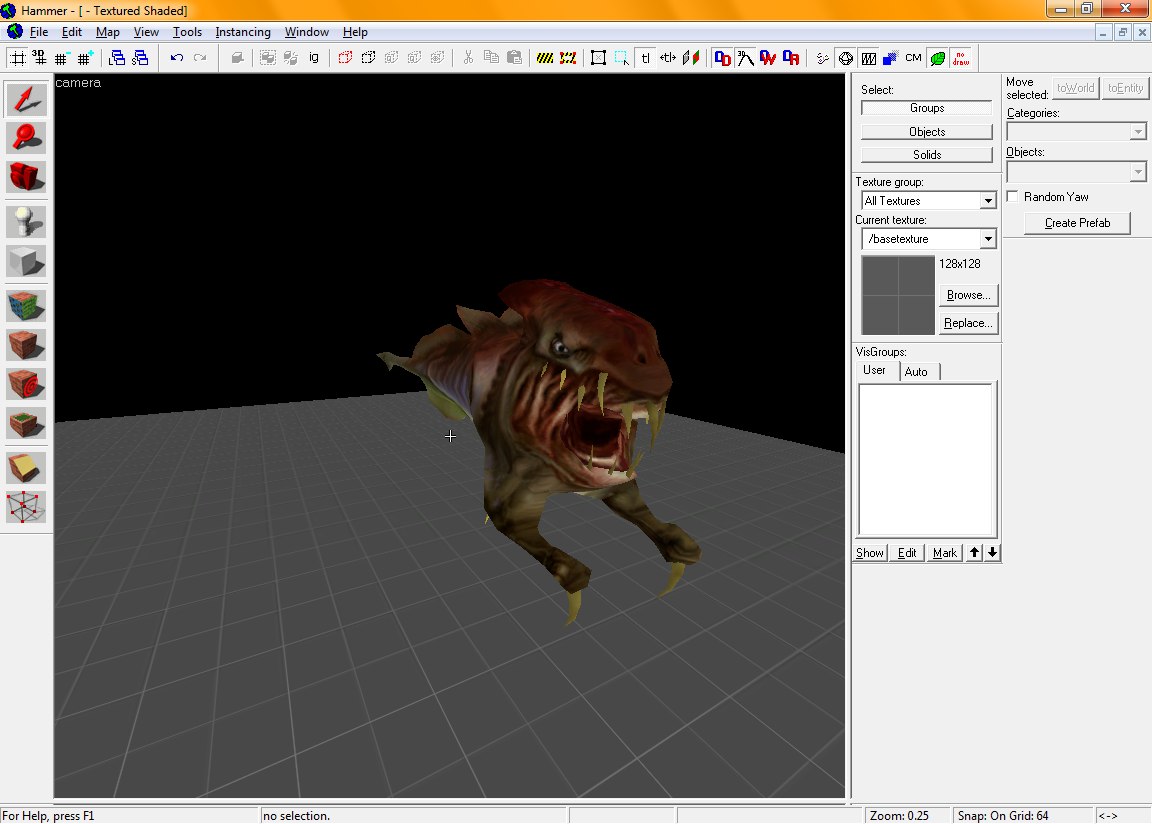

計算機遊戲模組修改(modification),或稱「修改」(modding),是遊戲文化的一個重要組成部分,也是遊戲產業越來越重要的價值來源。比如說《反恐精英》(Counter-Strike),它最初是第一人稱射擊遊戲《半條命》(Half-Life)的修改,後來又作為獨立的產品在Xbox和PC上銷售,表明「修改」不僅可以增加遊戲產品的生命週期,還可以為一個似乎無法承擔商業風險的產業注入一針急需的創新救劑。

然而,模組作者卻很少因為替遊戲公司規避了行業本身的創新風險而得到報酬。雖然成功的模組作者們往往可以享有聲譽和地位,以使他們能夠在遊戲行業能找到工作,比如《反恐精英》的創作者Minh Le,但許多作者則要麼不感興趣,或不能將通過模組修改獲得的社會資本轉化為有利可圖的工作。修改作為一種不穩定地位下的無償勞動形式,常常被人們視為「一種休閒活動」,亦或者是簡單地視作遊玩的延伸。所以我們應當關注這樣的事實:在娛樂產業中,工作和遊玩之間的關係正在改變,這種關係正在導向一種混合形式的「玩工」(playbour)。

下文在不忽視個人模組修改開發者可能從其工作中獲得快樂和回報的情況下,從政治經濟學的角度分析了模組修改社區和遊戲產業之間的關係。在此背景下,模組開發者是否可以被視為「分散的諸眾」(dispersed multitude),以及如何更充分地行使這一位置所帶來的力量,這些都值得特別的關注。同時,本文試圖深入瞭解創意產業中工作和遊玩之間不斷變化的關係,以及這種變化在意識形態上的影響。

(校注:諸眾,是美國學者邁克爾·哈特(Michael Hardt)和意大利學者安東尼奧·奈格里(Anotonio Negri)於21世紀初期以來介入到全球化、民族—國家主權和民主的關係討論時提出、闡釋並運用的一個重要批評概念,是他們對政治主體問題思考的結果。諸眾是從事非物質勞動的主要力量,取代工人階級或無產階級成為帝國或全球化資本剝削和奴役的對象。同時,諸眾本身蘊含的革命力量又使其成為對抗帝國的政治和革命主體,是全球化資本時代對抗資本邏輯和全球資本的新的工人階級或無產階級,也是後現代資本主義時代抵抗全球資本的革命主體。可參考《文化研究關鍵詞:諸眾》)

模組修改的歷史 The History of Modding

自20世紀90年代初以來,數字遊戲產業和數字遊戲的消費者之間的關係發生了重大變化。很大程度上是因為計算機遊戲的模組修改,或稱「修改」,作為一種廣泛的文化實踐的出現。雖然 Castle Smurfenstein(1983),這個對經典的《德軍總部》 (Castle Wolfenstein)的模組通常被視為第一個模組修改遊戲,但直到 id Software 在1997年公佈《毀滅戰士》(Doom)的源代碼,以及玩家對關卡編輯器(比如 WorldCraft)的後續開發之後,模組修改才取得正式的形態。

在《Popular Science》的一篇關於遊戲修改的文章中,David Kushner(n.d.)指出,「《毀滅戰士》編輯器程序(Doom Editor Utility)是模組開發的參與性文化演變的一個分水嶺。任何有興趣的人都可以為一個複雜的遊戲創造一個新關卡,相當於在一本書中寫一個新章節,然後並通過互聯網來發布此創作」。

《毀滅戰士》模組的計劃外的和意料之外的傳播擴散,對 id Software 來說是種幸運,因為這些模組需要在玩家的電腦上運行遊戲本體。正如 James Wagner Au(2002)所指出的:「這種社區的自我監督的傳統不僅在 id 和他們最好的粉絲之間建立了聯繫,而且在商業上也對公司有利:要享受所有粉絲創作的免費內容,你得首先要向 id 和 Apogee 支付費用。」因此,隨後 id 的產品,比如《雷神之錘》(Quake)和《雷神之錘 II》(Quake II),都帶有強大的關卡編輯器,以支持玩家們開發製作自己的模組。

然而,最成功的《雷神之錘 II》的模組並不是由粉絲創建的修改,而是一個商業化產品:「兩個前微軟程序員將他們的時間和金錢投入到一個新的企業,他們稱之為 Valve Software,在沒有任何行業經驗的情況下,Mike Harrington 和 Gabe Newell(G胖)希望通過一款後來成為《半條命》(Half-Life, 1998)的作品來改變遊戲的情況。在參觀了德克薩斯州梅斯基特的 id Software 辦公室後,他們選擇在最初的「Quake」 3D渲染「引擎」的基礎上構建遊戲(Au, 2002)。

當然,也正是《半條命》自身催生了計算機遊戲史上最成功的模組《反恐精英》(1999)。由 Minh "Gooseman" Le 和他的一些同學合作創作的《反恐精英》迅速成為最受歡迎的網絡遊戲,在發佈近五年後,寫這篇文章時,這個遊戲仍保持著這個稱號。Le 最終在 Valve 找到了工作,並將《反恐精英》賣給了他的僱主,具體金額未予披露。《反恐精英》現在是 Valve 的一個成熟品牌,銷售量超過一百萬份,單人遊戲版本《反恐精英:零號條件》(Counter-Strike: Condition Zero)也很快獲得了成功。

鑑於這一成功,Valve 仍然致力於強化模組社區和遊戲行業之間的聯繫,這一點並不意外。2002年,Valve 推出了 Steam,一個「將在業餘世界和專業世界之間創造一個更平滑的過渡」的分銷網絡(Au, 2002)。然而,這種過渡是有代價的。Valve 的 Gabe Newell 對 Steam 背後的商業模式解釋如下:「我們將為模組團隊提供價值995美元的引擎許可和版權費,允許他們在 Steam 上發佈他們開發的模組....一旦模組團隊發展了一批自己的用戶,他們可以考慮將其作品整合到其他的產品中,或在 Steam 上發行他們的遊戲」(引自Au,2002)。

模組修改的經濟 The Economy of Modding

遊戲開發者經常獲得其他公司的遊戲引擎的許可,如 Valve 公司將 Quake 引擎用於《半條命》——這一事實引起了人們對模組社區和遊戲產業之間密切相似性的關注。實際上,像《半條命》這樣的遊戲,比起模組社區的一些更有雄心的產品並沒有獨創多少。然而,Valve 公司由於向 id Software 公司支付了許可費而能夠利用其進行創作,但由於模組創作者在安裝遊戲時必須同意非常嚴格的最終用戶許可協議(end user license agreements, EULA),所以他們無法選擇這種方式。例如,《半條命》的 SDK(「軟件開發工具包」software development kit)的 EULA 指出:

Valve 公司特此授予被許可人一項非排他性的、免版稅的、可終止的、全球性的、不可轉讓的許可:(a) 以源代碼形式使用、複製和修改 SDK ,僅用於模組開發;(b) 複製、分發和授權模組的結果代碼形式(in object code form),僅能向《半條命》的授權終端用戶免費提供。

實際上,這意味著遊戲開發者保留了使用隨遊戲提供的SDK所創建的所有模組的知識產權。從表面上看,這似乎是一個公平的交易:模組創作者被授予使用遊戲源代碼的權利,但不能出售由此創作出的產品。但仔細考察就會發現,這絕不是一個直白坦率的協議——畢竟,Valve從其龐大的模組社區中獲益匪淺。但這些好處究竟是什麼呢?我將以《反恐精英》為例進行說明。

首先,(《半條命》)遊戲的開發者和出版商不必創造和建立《反恐精英》的品牌:這是由遊戲的創作者和玩家為他們完成的。在遊戲行業這樣一個競爭激烈的市場中,營銷費用往往是遊戲預算的最大部分之一,這是一筆無價的財富。一旦品牌被建立,遊戲銷售就會變得非常容易——這一點從該行業對電影和其他行業的IP授權的依賴程度不斷增加中就可以看出。Kline 等人強調了數字遊戲產業中成功品牌建設的重要性,他們斷言「任天堂、世嘉和其他遊戲公司成為電子領域品牌建設的先鋒,將遊戲玩法包裹在習俗、神話、地位和工藝傳說的品牌氛圍之中」(Kline et al., 2003: 57)。

成功品牌的一個典型例子是遊戲《黑客帝國》(Enter the Matrix,電影Matrix《黑客帝國》的影改作品),它與沃卓斯基兄弟的《黑客帝國》三部曲的第二部《黑客帝國:重裝上陣》同步發行。預先確定的發售日期導致了遊戲的倉促發布,遊戲滿是錯誤和故障。儘管如此,遊戲《黑客帝國》還是賣出了幾百萬份——純粹是靠電影《黑客帝國》品牌的力量。同樣,像《毀滅戰士》、《老虎伍茲高爾夫》(Tiger Woods Golf)和《科林麥考雷拉力賽》(Colin McRae Rally)等成熟的電子遊戲品牌也不需要廣泛的營銷,而是依靠過往產品的優勢來銷售。

第二,模組延長了遊戲本體的生命週期(shelf-life)。2004年發佈了《Half-Life: Generation》(一個《半條命》的合集包),重新發行原版遊戲,並捆綁了《半條命:針鋒相對》(Opposing Force)和《半條命:藍色沸點》(Blue Shift)兩個遊戲版本,以及兩個最成功的半條命模組《反恐精英》和《軍團要塞:經典》(Team Fortress Classic, 最初是《雷神之錘》的模組,被用《半條命》的SDK重新實現)。

雖然成功的遊戲在最初發售的一兩年後以低廉的價格重新銷售並不罕見,但《Half-Life: Generation》卻很特別,因為它是以「全價」出售的,儘管它已經有五年多的歷史。與遊戲的平均約6個月的生命週期相比,這確實是一個出色的表現。Kushner(n.d)中引用了 Valve 的 Gabe Newell 的話:「隨著時間的推移,模組延長了遊戲的生命週期。」

第三,模組增加了消費者的忠誠度。Valve 對模組社區的支持為該公司贏得了網上的狂熱崇拜者,他們全神貫注地關注著該公司的一舉一動。成百上千的《半條命》和《反恐精英》的網站就是這種忠誠度的見證。雖然這在很大程度上要歸功於該公司自己的產品,因為根據Valve網站,該遊戲已經贏得了 「超過50多個年度遊戲獎」,但《半條命》的許多模組也極大地增加了遊戲對消費者的吸引力。事實上,《半條命2》的模組甚至在遊戲發佈之前就已經出現了,這更加有力地證明了Valve遊戲的「可修改性」(modability)使該公司在遊戲界享有的信譽和口碑。正如 Hector Postigo 所指出的:「模組修改可以在擴大原版遊戲的銷售或發展忠實粉絲基礎方面發揮作用」(Postigo, 2003: 596)。這可以被看作是一種有效的品牌戰略,其目的是「通過將消費者重新納入生產過程,在公司和消費者之間形成一個「閉環」(close the loop)」(Kline et al.,2003: 57)。

此外,模組也是數字遊戲行業創新的一個重要來源。如果沒有模組作者的創造力,開發者將很難提出新的想法,如果不是模組社區提供的巨大「測試市場」,這些想法很難被驗證並在高風險的遊戲市場上實施。甚至可以說,Valve決定讓《半條命2》的物理引擎發揮核心作用,至少有一部分原因是模組作者對前代的殘缺物理進行了實驗,比如修改重力和摩擦力。而在《反恐精英》的案例中,基於團隊的戰鬥被證明是一個強力的玩法理念,以至於此後市場上很快就有了幾十個類似的產品。

實際上,模組作者的創造力大大降低了遊戲開發商的研發和營銷成本。Postigo 說得很簡潔,他說:「這個過程設法以很少或根本沒有的初始成本來利用熟練的勞動力,這代表了互聯網上一種新興的勞動力剝削形式」(Postigo, 2003: 597)。這種「無償」創新來源的重要性很少被過高估計。正如Kline 等人所指出的,數字遊戲產業是「連續不斷的創新經濟」的一部分(Kline et al., 2003: 66),其特點是「需要持續的創造,以尋找建立受眾的新方法」,以及「不斷重製類型和風格」(Kundnani,1998-99,引自 Kline et al., 2003: 66)。

最後,模組社區被用來作為遊戲產業的招聘池。正如 Wagner James Au(2002)所指出的:「Keranen, Carlson, 和更多的模組作者將被遊戲公司僱用,主要是靠他們模組開發的實力。」模組社區產生了訓練有素的程序員、3D藝術家和動畫師,而行業無需在培訓設施和教師上花錢。《反恐精英》的創造者 Minh Le 的僱傭就是一個例子。模組製作者甚至不需要被提供必需的軟件,因為許多修改者滿足於使用通過文件共享網絡獲得的破解軟件。高等級的模組開發往往需要昂貴的軟件工具,如3Dmax 和 Maya,以及承擔使用盜版軟件的法律後果,這些事實很少被遊戲業所普遍承認。

遊戲業利用模組文化作為招募人才的手段,也導致了另一種反饋循環,即有效地阻止了遊戲業擁抱除年輕男性這類核心受眾之外的新細分市場。關於《反恐精英》,Kline 等人指出:

從某種角度來看,這種消費者導向的遊戲模組開發模式是一個鼓舞人心的參與性和民主化設計的故事,開發者以相互受益的方式促進了一系列由玩家主導的倡議。但是這不是巧合:參與者大多是年輕男性技術宅,對暴力場景著迷——因為正是在那裡[……],遊戲產業培養了它最忠實和技術熟練的消費者。(Kline et al., 2003: 253)

雖然不可能估計模組開發能帶來的這些利益的貨幣價值,但到2003年底,《反恐精英》的銷售量達到150萬份(Computer Gaming World, 2003),這表明模組開發是數字遊戲產業的一個重要經濟因素:「從勞動理論的角度來看,模組開發者似乎為商業遊戲增加了相當多的價值」(Postigo, 2003: 602)。有些人甚至聲稱,「電腦遊戲的玩家創作內容將不再僅僅是一種愛好——它們是這個行業的命脈」(Au, 2002)。然而,模組製作仍主要被看作是一種休閒活動,創作者是為了樂趣而不是為了盈利而從事模組開發的。

作為「玩工」的模組開發 Modding as “Playbour”

可問題在於,模組作者的休閒活動(leisure)正在被遊戲產業所商品化(commodified)。雖然休閒活動的商業化不是一個新現象——例如,Fulcher 指出「休閒本身就是...資本主義通過休閒的商業化而創造的[...],」(Fulcher, 2004: 8)——但遊戲產業似乎與休閒產業的既定商業模式截然不同,因為遊戲行業不僅銷售娛樂產品,而且還將衍生於這些娛樂產品的休閒活動的產出也資本化(利用)了。

為了更牢靠地把握這個棘手的問題,我們似乎有必要區分「生產性休閒」(productive leisure)和非生產性休閒的形式。雖然一直都有生產性休閒的形式,例如我想到的編織和木工等手工藝以及狩獵、園藝和釣魚,但這些活動的產品可能從未在資本主義社會的市場上有顯著的出現過。可以說,隨著可負擔得起的數字技術的出現而才有了改變,這類技術使其消費者能夠以低成本和不損失質量的方式大規模生產高質量數字人工製品。

在這一點上,模組與另一種合作數字生產形式非常相似:開源軟件開發(open-source software developemnt)。這兩種形式的文化生產通常都是合作項目,其結果都是非商業性的產品——儘管Linux 在PC操作系統市場的例子表明,即使是在競爭激烈的市場上,巧妙的包裝和營銷可以確保開源軟件的商業可行性。然而,大規模的開源產品,如Linux及其各種發行版,更類似於獨立遊戲開發,而非模組。

商業軟件的模組和自制宏(homebrew macros)及插件之間存在著更緊密的親緣關係。但前者通常是屬於原始遊戲製作者的資產,而後者則經常在通用公共許可證(General Public License , GPL)下發布。例如,2004年12月在 gameprogrammer 郵件列表中的一個帖子,宣傳了一個 Windows XP 的外殼擴展,這個擴展允許用戶查看遊戲特定圖像格式的縮略圖,如DDS、TGA和PCX。作者宣稱「這是開源的,GPL」(Johansson, 2004),並指向 sourceforge.net 上的一個下載網站。Sourceforge本身就羅列了如微軟的Windows、微軟的Office、IE瀏覽器等成百上千商業軟件的「開源」插件。

然而,開源軟件開發和模組之間最重要的區別在於這些活動的文化地位(cultural status),而非它們所屬的知識產權制度。部分原因是由於 Linux 和 StarOffice 等開源軟件在商業上的成功,「免費」軟件的開發已被視為一種儘管有點古怪,但合理的工作形式。另一方面,模組開發仍然要努力使自己擺脫玩(play)的負面含義:無事可做、非生產性和逃避現實。雖然數字遊戲產業越來越多地承認模組作者們的貢獻,但他們卻沒有動力去質疑這種觀點:將模組創作視為只是玩玩(as play),這是模組作者和遊戲產業之間剝削關係的基礎。

雖然該行業指責「盜版」和文件共享導致其收入減少,但數字遊戲行業實際上受益於這樣一個事實,即模組可以在個人電腦上創作並通過互聯網以幾乎忽略不計的成本分發。而更重要的是,它受益於這樣一種看法,即與數字遊戲有關的一切都是一種遊玩形式(a form of play),因此這些行為都是一志願的、非盈利導向的活動。然而,有明確的跡象表明,這種遊玩的概念已不再合適。由於工作在時間、空間和制度背景方面變得更加「靈活」,越來越多的人現在可以說是「以玩為生」(play for a lving)。

吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze, 1992)指出的從規訓社會到控制社會的轉變導致了對工作的「解除管制」(deregulation),其中主要的強制來源不再是個人工作的機構,而是個人自己。正是這種自我約束(self-discipline)的制度使我們能夠用玩(play),或者更具體地說,用自由和規則來描述信息社會的新勞動形式。獨立的玩家是這種個體的典型,其堅持規則只是為了從服從規則中獲得愉悅,因為,玩家的自由悖論性地來自於對遊戲規則的服從。

作為不穩定勞動的模組創作 Modding as Precarious Labour

可以說,模組製作者打的「玩工」,其不穩定性(precariousness)在於它「同時是自願給予的和無償的,享受的和被剝削的」(Terranova, 2000: 32),這使得它無法在傳統的工作和休閒方面被歸類。模組創作和其他類似形式的「自由勞動」(free labour),既不符合僱傭勞動、自由職業或自願工作的範疇,也不符合休閒、玩或藝術的類別。雖然自由勞動,或者說「玩工」,與所有這些職業類別都有共同的特徵,但它只能根據其自身角度被理解。

模組創作和生產性的僱傭勞動形式在「生產商品的創造者不「擁有」(own)他們的產品」這一事實方面是類似的。根據原始遊戲的EULA條款,模組通常仍然是遊戲製造商的所有物(property),雖然一些模組開發者收到了遊戲開發商的報酬,但他們通常被禁止收取版稅,正如上面引用《半條命》SDK的EULA中明確指出的那樣。這引起了人們的注意,即模組在知識產權方面享有相當可疑的地位,因為它們通常是在阻止其創作者要求這些權利的條款下被創建的。然而,有些人認為模組創作是「超越異化的嘗試」(an attempt to transcend alienation, Postigo, 2003: 601)。借鑑 Thomas (1997)的工作,Postigo 認為,「對生產過程的所有權,即使這個過程不是物質性的,那也使得工人不與他們的工作相異化(如 Thomas 的研究),我相信這正是這同樣的過程促使模組創作者們努力創作勞動並認同他們自己的勞動」(Postigo, 2003:601)。

同時,模組創作可以被看作是類似於自由職業者的工作,因為模組作者要承擔其活動所帶來的全部財務和法律風險。《半條命》SDK的EULA以毫不含糊的措辭指出:

被許可方應保護、賠償並使Valve[...]不受任何以及所有索賠、損害、損失,或因被許可人創建、分發或推廣該模組而產生的責任的影響,並且本協議或信息的披露或接收均不構成或暗示任何一方或其附屬公司對任何產品或服務的購買承諾或意圖,或任何一方或其附屬公司對目前或未來任何產品或服務的營銷承諾[...]。

模組創作與志願工作也有一些共同的特徵,因為它既不直接受到經濟動機的驅動,也不受到強迫。此外,正如 Postigo 所指出的,模組創作最重要的動機之一是「他們從經歷中獲得的社群感」(Postigo, 2003: 599),這一動機也在許多形式的志願工作中發揮作用。然而,志願工作通常侷限於非盈利組織,而模組創作則與高度盈利導向的數字遊戲產業緊密結合。這個行業能夠招募到如此多的志願工作者的原因之一,可能是這個行業一直在小心翼翼地展現自身的形象,突出其對高質量遊戲的投入奉獻,而不強調其對利潤的追求。

同時,遊戲業努力維持這樣一種印象,即計算機遊戲構成了「一種「民眾的技術」,鼓勵並使得所有希望參與其中的人」(Huhtamo, 1999, 引用Skirrow, 1986)。但是,Huhtamo 繼續說,「越來越明顯的是,這種立場構成了一種捏造,其首先是一種意識形態」。這種意識形態促成了模組創作者不穩定的地位,因為它掩蓋了模組社區運作的權力結構。這在威爾·萊特(Will Wright)的斷言中也很明顯,遊戲生產將成為「遊戲開發者和玩家之間一個非常合作性的過程」(引自Au, 2002)。考慮到萊特的《模擬人生》(The Sims)已經從玩家創造的內容中獲得了巨大的收益,這種說法並不令人驚訝。

總的來說,這些因素——模組創作在傳統的工作和休閒概念方面的不確定地位,對模組製作者知識產權的剝奪,遊戲產業將風險外包給模組社區,以及在意識形態上將模組創作掩飾為一種合作的過程——使模組創作顯得確實是一種非常不穩定的勞動形式。然而,遊戲業對模組社區的日益依賴引起了「模組創作者是否至少對其工作的不穩定地位」負有部分責任的問題。模組社區在「與遊戲產業合作是否構成一種「出賣」(selling out)的形式」方面存在分歧,因此,創作者們缺乏必要的政治組織來改善自身的地位。

模組社群作為分散的諸眾 The Modding Community as a Dispersed Multitude

鑑於模組創作和互聯網上其他形式的自由勞動,Postigo 指出,「也許信息通信技術已經允許愛好和休閒成為大規模生產和消費的商品,這是一個由大眾為大眾創造文化形式的過程」(Postigo, 2003: 605)。雖然大規模的休閒生產幾乎不是一個新現象,但數字媒體的邏輯確實導致了其經濟結構的變化。進行大規模生產的休閒活動所需的資本投資已經減少,以至於一小部分個人可以獲得必要的技術和實踐。實際上,這意味著媒體生產者的數量與消費者的數量相比於過去都有了很大的增長,這導致了一種新的「生產性消費」(prosumption)模式。(校注:production 生產和 comsumption 消費的合成詞,也有翻譯為產消,或產消合一)

然而,「產消者」(prosumer)的比喻是具有誤導性的,因為它暗示每個數字媒體的用戶都因同時時是消費者和生產者而被賦予了新的權利,但實際上,這種權力被新媒體經濟中所特有的從生產到分發(distribution)的轉變所抵消。正如 Douglas Thomas 所指出的,「再生產(reproduction),作為一種流動的功能,已經成為分發的同義詞。因此,數字時代的盜版和所有權,從軟件到新媒體的新興形式,更多的是關於分發而不是再創作的權利」(Thomas, 2002: 85)。雖然互聯網是一個模組和其他自由勞動產品的巨型分發網絡,但它也造成了這些產品的分散,而這隻有通過金融或社會資本投入才能消除。

遊戲行業擁有豐富的金融資本用於新產品的營銷,而模組社區憑藉擁有的巨大社會資本而形成了緊密的網絡。正如《反恐精英》和《勝利之日》(Day of Defeat)等成功的模組所證明的那樣,僅憑藉創新的玩法機制和模組社區的支持,模組就能觸及廣大的受眾。然而,似乎創作者們幾乎都沒有意識到,這其實賦予了他們權力。作為一個分散的諸眾(dispersed multitude),他們很容易被遊戲產業剝削,而模組社區內不同的動機和意識形態立場則進一步削弱了他們實現其作為政治行動者的可能性。

以下是 Kushner 的兩段話,儘管簡單,但扼要地概括了模組社群內的不同立場:曾參與制作流行的《雷神之錘》的模組《都市反恐》(Urban Terror)的程序員 Chris Rogiss 說道:「製作模組的全部意義在於自由,而不是由一些公司來告訴你該做什麼」。

相反,一位通過創作模組而在遊戲公司 Ritual Entertainment 獲得一份全職工作的 Tom Mustaine 說:「每個模組創作者的隱秘渴望是希望得到遊戲製作公司的認可。」

這兩種觀點似乎幾乎不可能調和,但從長遠來看,模組作者對遊戲產業採取的立場,將決定模組能否作為一種反文化(counter-culture)存續,或者是否會困於遊戲產業的新自由主義意識形態中。目前,職業化和商業化已開始對模組創作產生影響。Valve 的 Keranen 說:「趨勢似乎是朝著越來越高的製作價值(production value)、更大的團隊和更長的開發時間的方向在發展。換句話說,模組在所有方面都變得與商業遊戲非常相似,除了它們不被資助」(Au,2002)。

畢竟,「更高的製作價值」似乎只不過是「商業可行性」(commercial viability)的代名詞,一旦遊戲模組變得以市場為導向,創新的動機很可能就會消失。Wagner James Au (2002) 簡潔地總結了這些擔憂,他問遊戲設計師 Rich Carlson:「如果模組製作者開始付費下載,並製作那些他們曾經只是為了社區精神和對創造的純粹熱愛而建造和交換的東西,那會怎樣?」

而 Carlson 的回答遠非令人放心:「這有點嚇人」他說,「模組的流行可能意味著免費軟件和模組修改的終結」(引自Au,2002)。Au 表示,未來可能會有一種互利的「靈感和投資的夥伴關係」,但鑑於遊戲行業對模組社區的激進的影響與介入,這能否實現似乎非常令人懷疑。

模組創作的未來 The Future of Modding

如果模組創作的諸眾能發揮他們的分散性的優勢——例如,通過與互聯網上的其他自由勞動者合作,結果將是推動數字化遊戲生產的真正民主化。但這需要模組創作者意識到他們的工作確實是一種不穩定的勞動形式,而模組創作作為一種創造性的數字反文化,面對遊戲產業的政治性組織化立場對於其存續是必不可少的。模組社區所要面臨的障礙的艱鉅的:承認他們作為行業和玩家的價值創造者的地位,聲明他們對模組的知識產權,並克服模組創作僅僅是一種愛好的意識形態表達。

然而也不非沒有希望。2003年,《第二人生》(Second Life )開發商林登實驗室(Linden Labs)修改了其服務條款,「承認製作遊戲世界內容的訂閱者對其擁有所有權」。在紐約舉行的「State of Play」會議上,林登實驗室創始人兼首席執行官 Philip Rosedale 宣稱,「我們的新政策承認,即堅持不懈的虛擬世界的用戶對建設世界做出了重大貢獻,他們理當能夠擁有他們創造的內容並分享所創造的價值」。作為回應,知識產權的活動家 Lawrence Lessig 表示,「林登實驗室已邁出了重要的一步,承認了《第二人生》中內容創作者的權利。歷史已經不斷證明,當人們分享他們創造的價值時,更大的價值由此產生」(Linden Labs,2003)。

這一發展對模組創作者來說也是個福音。隨著模組社區「走向遊戲產業的中心」(Kushner, n.d.),該產業越來越難堅持模組修改只是一種沒有經濟影響的邊緣活動的說法。一旦整個遊戲界意識到數字遊戲世界的大部分創新源自模組創作,遊戲行業將被迫承認這一事實,並給予模組創作者對其作品更廣泛的權利。最終,如果數字遊戲產業不想陷入越來越多非獨創產品的惡性循環,那這就是一個關乎到其自身利益的問題。

作為不穩定的勞動者,模組創作者被夾在一個尷尬的地位上。承認他們的工作並不容易,這需要數字遊戲產業的遊戲公司們克服對利潤的飢渴。同時,在挑戰我們對後工業時代工作和休閒之間關係的思考方式,以及探索非異化勞動的新模式方面,模組創作者也處於一個獨特的位置。模組創作可以從其困境中走出來,作為一種超越數字遊戲範圍的文化實踐。畢竟,「模組修改」是一種超越我們認為理所當然的規則的實踐,在處理未來社會將面臨的挑戰時,這種態度是非常重要的。

References

Au, Wagner James. ‘Triumph of the mod’, Salon.com, 16 April (2002),

https://www.salon.com/tech/feature/2002/04/16/modding/print.html.

Computer Gaming World. ‘The Creators of Counter-Strike’, Interview with Jess Cliffe, October, 2003, https://cgw.1up.com/do/feature?cId=3110900&did=4.

Deleuze, Gilles. ‘Postscript on the Societies of Control’, October 59 (1992): 3-7.

Fulcher, James. Capitalism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2004).

Huhtamo, Erkki. ‘Game Patch: The Son of Scratch?’, Switch 12 (1999), https://switch.sjsu.edu/nextswitch/switch_engine/front/front.php?artc=119.

Johansson, John-Philip. ‘SV: Re: ad for my GPLed software?’, email to the [gameprogrammer] mailing list, 18 December (2004).

Kline, Stephen; Dyer-Witheford, Nick; and de Peuter, Greig. Digital Play: The Interaction of Technology, Culture, and Marketing (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2003).

Kundnani, Arun. ‘Where Do You Want to Go Today? The Rise of Information Capital’, Race and Class 40.2/3 (1998-1999): 49-71.

Kushner, David: ‘The Mod Squad’, Popular Science Online (n.d.), https://www.popsci.com/popsci/computers/article/0,12543,281377-1,00.html.

Linden Lab. ‘Second Life Residents to Own Digital Creations’, Press Release, 14 November (2003), https://lindenlab.com/press_story_12.php.

Postigo, Hector. ‘From Pong to Planet Quake: Post Industrial Transitions from Leisure to Work’, Information, Communication & Society 6.4 (2003): 593-607.

Shuster, Loren. ‘Global Gaming Industry Now A Whopping $35 Billion Market’, Compiler, July (2003), https://www.synopsys.com/news/pubs/compiler/art1lead_nokia-jul03.html.

Skirrow, Gillian. ‘Hellivision. Gender and Fantasy in Video Games’, in Colin McCabe (ed.) High Theory/Low Culture (Manchester: Manchester University Press, 1986), 115-142.

Terranova, Tiziana. ‘Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy’, Social Text 18.2 (2000): 33-57.

Thomas, Douglas. ‘Innovation, Piracy and the Ethos of New Media’, in Dan Harries (ed.) The New Media Book (London: BFI, 2002).

Thomas, Adam. The Dynamics of Games, 4th edition (Informa Media, 2004).

Thomas, R. What Machines Can’t Do: Politics and Technology in the Industrial Enterprise (Berkeley: University of California Press, 1997).

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

Alexander R. Galloway 不在運作的界面 Unworkable Interface (2008)

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間