《96號公路(Road 96)》這個標題無法不讓人聯想到現實中的66號公路(Route 66)。後者作為第一條橫貫美國東西的公路,它自身獨有的交通功能與20世紀初美國諸多重大歷史事件交疊在一起,進而逐步演化為一種特定的文化標識。

以66號公路為肇始,一股孕生於行旅途中的公路文化風潮伴隨美國高速公路網絡的成形和汽車工業的發達而不斷傳播,並影響了其後以公路電影為代表的許多文藝作品。因此,對於以公路旅行為核心題材的《96號公路》而言,其解讀或許也要沿著文化風潮的路徑回溯,從公路文化本身開始談起。

一、公路文化的形成:從西部冒險到駕車狂飆

在《96號公路》中,“逃離”是遊戲的唯一目的,而其載體,或者說遊戲的內容,卻全在逃離的過程之中。

遊戲中玩家需要沿著公路不斷前進,並通過與地圖上人物的互動來蒐集情報、物品,以此推進自己的逃亡之旅。作為一款文字冒險類遊戲,雖然玩家會隨著章節的不同而扮演不同的角色,但玩家角色本身卻無劇情;遊戲的主要劇情,都圍繞著幾個特定的角色展開,玩家將在操縱不同角色逃離的旅途過程中,或多或少地與之相遇,並與他們攀談乃至同行,從而逐步解鎖專屬於這些人的故事。

這樣的遊戲構成鮮明地呈現出一種名為“公路敘事”的特徵:人們在公路旅行中相遇,故事在公路旅行中發生。這種敘事模式的興起離不開現代工業文明的發展,也就是高速公路網絡的成形和汽車工業的勃興,但其源頭或者說精神內核,卻是與美國本身的歷史相伴始終的。

早在18世紀末開啟的西進運動時期,美國人就已經踏上了自己的旅途。當時,新近獨立的美國苦於早期殖民地資源的貧乏而將目光著落在了廣闊的西部土地之上,人們盲信於各種不管是否為編造的西部神話,樂此不疲地踏上了一場名為拓荒實則冒險的旅程。由於當時許多美國人幾乎將生活的所有希望都寄託在了對西部的遐想之上而不惜拖家帶口地西行,因而有著居住功能的吉普賽式的“大篷車”就成了西進運動最為顯眼的標誌。這無疑催生了某種早期的公路文化。

西進運動對美國國土的拓寬為日後交通網絡的發展奠定了基礎。20世紀20年代後,在以66號公路為開端的公路交通網絡日益發展的同時,一種依託於公路的“逃離”思想開始萌生。這種思想源於工業化時代按部就班的生活對人們精神狀態的壓抑,而這份壓抑經由大蕭條時期的洗禮,變得不得不釋放出來,這在當時表現為如《一夜風流》這樣的早期“公路電影”的出現。

二戰以後,隨著經濟的發展、城市化的推進、汽車工業的發達,美國人的生活進一步發生了變化。到1954年時,美國已擁有全世界汽車總數的60%,69.5%的美國人開車上下班,這種由汽車所提供的活動空間的擴大,完美地迎合了工業化時代人們脫離壓抑生活的訴求,並且,在戰後美國興起的“反文化運動(20世紀60年代美國社會問題交織下的青年運動)”的推波助瀾之下,美國人對自由的渴望更是變得無以復加。

所有這些因素,最終導致了20世紀60年代後公路電影的全盛。在經典的《雌雄大盜》《逍遙騎士》中,對於社會的反叛、對於自由的追求以駕車狂飆的張揚形態淋漓盡致地展現出來——這恰恰也是我們在《96號公路》中所能看到的場景。

二、自由渴望的背後:一種被塑造的理想

美國公路文化所蘊含的對於自由的追求,其指向的是一種現代化的、壓抑的生活狀態。人們在高度工業化的社會中,被一系列嚴苛的時間規範所束縛,這才萌生了從現代社會“逃離”的心緒。但是《96號公路》中的逃離卻並不完全指向生活本身,而是有著明確的目標——“佩特里亞”。

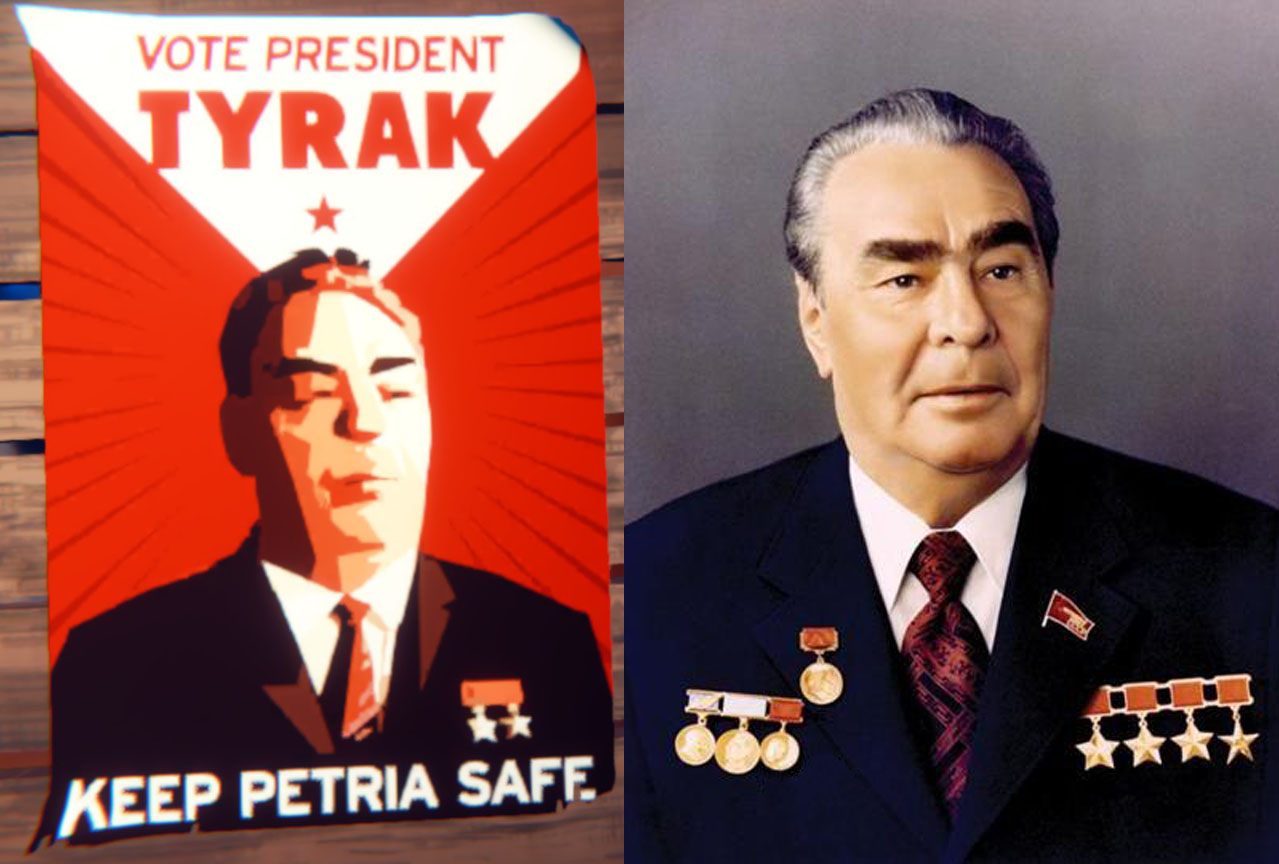

佩特里亞是遊戲以美國為基礎所虛構出來的國家,這一點從遊戲場景所表現出來的鮮明的公路文化元素就能看出,同時,劇情背景中正在舉行的總統大選也為這種虛構增添了許多現實的美國政治意味。然而需要注意的是,在設定中,佩特里亞卻是一個與美國自身所標榜之民主完全相反的“獨裁”國家,並且施行獨裁的“獨裁者”泰拉克,更直接使用了現實中前蘇聯領導者勃列日涅夫的形象,這其中的政治反諷可以說是不言自明的。

如此看來,我們顯然不能拋開政治去談《96號公路》中的自由訴求,並且,如果以這條線索深究下去,我們甚至能發現,這種自由訴求本身就是被政治話語所塑造出來的。

前文提到,公路文化的興起離不開州際公路網絡的形成,實際上,州際公路網絡從一開始就是出於政治目的而修造的。1956年,美國國會及時任總統艾森豪威爾批准了國防高速公路系統建設計劃,以完備的高速公路作為躲避跨洲際導彈襲擊時城市疏散的通道,此舉無疑昭示著同時代的“冷戰”對於美國國家的重大影響。

冷戰陰雲之下,意識形態的尖銳對立迫使美國急不可耐地對外宣揚自身的價值觀念與生活方式,而州際公路網絡的形成,以及圍繞其發展起來的汽車旅館、路邊服務站等公路基礎設施,日益塑造出了一種專屬於美國的公路文化,因此駕車旅行立刻成為一種美國式自由的象徵和標誌而被賦予了政治期待,進而得到了國家層面的支持與宣傳。

這也或多或少地解釋了遊戲中勃列日涅夫形象的出現。現實中的美國,在二戰後為了自身的霸權目的而千方百計地將蘇聯樹立為自身的對立面,在大肆宣揚個人主義的同時卻又對不認同這種口號的人加以政治打壓;再者,儘管公路文化本身推崇自由自在的生活方式,可美國又以國家安全為藉口,對非裔美國人及其他少數族裔以及民權運動者的自由流動實施管控。諸如此類的自相矛盾與同時代一系列社會問題一道籠罩在美國民眾的頭頂,最終催生了一種看似遠離政治的,卻又無往不在政治當中的公路文化與自由追求。

三、本真的自由:迴歸生活

諾貝爾文學獎得主約翰·斯坦貝克在其著書《橫越美國》中這樣寫道:“這個國家每個地方都可見到一種出走的衝動,一種想出發到隨便一個地方,只要離開這兒的渴望。不是往某個目標前進,而是想擺脫某些事物。”

同樣的,在《96號公路》中,人人都想著逃離佩特里亞,可並不是每一個人都能成功;而遊戲本身的設計,其實也不在乎這場逃離是否能夠成功——即使逃離失敗,也不會影響遊戲本身的推進。既然成功逃離並不是遊戲預設目的,那麼,《96號公路》所極力展現的一幕幕逃離的戲碼又意在表達些什麼呢?

本作推進流程的主要方式不外乎對話選擇,雖然也有著“技能學習”的概念,但只關乎劇情分支而不影響玩法。但在每個人物的對應劇情中,遊戲卻別具匠心地設置了許多需要操作的小遊戲。比如初見離家少女佐伊時,玩家會被對方要求演奏樂器,而操作方式竟與普通的音樂遊戲無異;在結識卡車司機約翰時,為了給他調製一杯特殊飲品,玩家則需要在櫥櫃中玩上幾場類似“華容道”的小遊戲才能湊齊配方。

此類小遊戲的出現給漫長而沉悶的公路之旅增添了一些生活的神采,而聯想到極有可能以失敗告終的逃離之行,這種意外的插曲反而賦予了逃離的過程以更多的意義。換言之,相比不知是否有盡頭的公路之旅,旅途本身的體驗成了遊戲真正提供給玩家的內容。這就給“自由”增加了一種全新的解讀方式。

正如全盛時期的公路電影很多以悲劇結尾,比起從某地到某地的旅行之結果,旅行本身的體驗才是旅行的目的所在,這在現實中也是一樣。不管是來自現代工業化社會的壓迫,還是來自政治話語的侵擾,無論如何駕車在公路上狂飆,走上一大圈終究會回到原地;可人們依舊踏上旅途,原因只能歸結於他們從一開始就不打算“去哪兒”,而只是想保持“在路上”的生活狀態。

在當代美國,正在興起的“簡居運動(The Tiny House Movement)”就可以稱得上是這種“在路上”式生活的鮮活表現。如今越來越多的美國人厭倦了高額的房貸和房屋維護開支,而選擇賣掉土地與房產,自己動手打造房車,開始了居無定所的行旅生活;他們在路上相互結伴,組成臨時社區,相互交流節儉生活的經驗,在高度工業化的時代下一反常態地追求著最為樸實的生活體驗。

早在被譽為這場運動開端的《瓦爾登湖》中,作者梭羅就曾痛斥工業時代的信息爆炸對人內心世界的干涉,因此簡居運動的發展,正如公路文化下的“自由”訴求,在當代或許正在不斷脫離被外界塑造的窘境,而越來越多地被賦予了主動追求本真生活與內心寧靜的全新含義。