文 / 組長

“Artless Games在腦內開會討論下一部作品的背景設定和遊戲玩法。由於沒有美術,他決定直接思考第二個問題。”

“Artless決定為自己的新作《Understand》選一箇中文名。‘頓悟’不好,因為沒有展現出遊戲中循序漸進,逐漸破關的過程。‘領悟’也不好,因為沒有展現出靈光一閃,獲得重大突破時的獨特體驗。最後,他參考了其他遊戲(指《傳說之下》/《Undertale》)的譯名,將遊戲命名為‘替身之下’。” ——《Artless Games政治笑話》節選

以上兩個段子,均來自於Artless Games工作室原創。說是工作室,其實只有一個人,也就是Artless自己。之所以取名Artless,動機之一是調侃自己糟糕的美術能力。

Artless的愛好是在業餘時間設計解謎遊戲,順便創作變體蘇聯笑話和相聲臺本,以答謝玩家支持。他的新作《Understand》去年10月在Steam上線,中文名為《頓悟》。

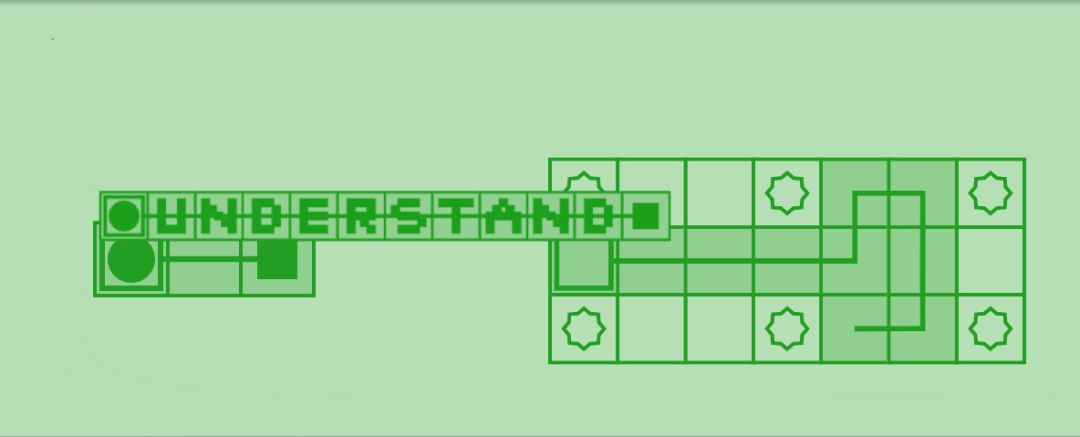

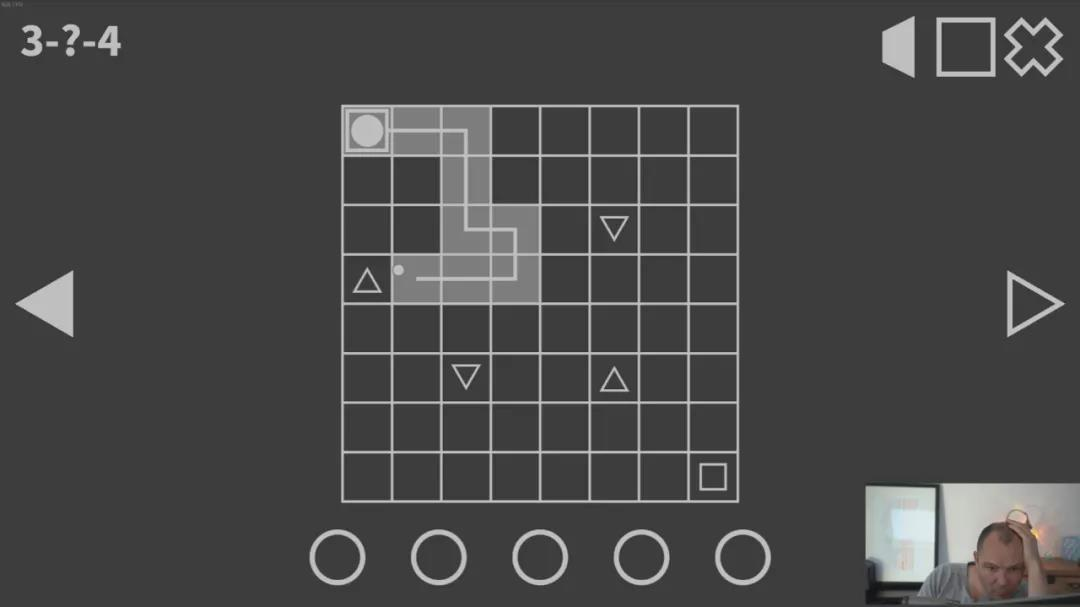

《Understand》(《頓悟》)

今年1月初,由於B站UP主“謎之聲”的直播試玩,《頓悟》出現在了更多玩家的視野裡,它的“猜規則”玩法讓人眼前一亮。儘管《頓悟》目前仍然比較小眾,但它已經成為談論同類型遊戲時無法繞過的存在,是國產遊戲中少見的以設計見長的作品。

最近,我們和《頓悟》的作者Artless聊了聊,現在看來,他在國內獨立遊戲製作人中可能屬於個人風格最為強烈的那一類。

體驗“頓悟”

《頓悟》本質上是一個通過解謎過程來尋找規則的畫線遊戲,分為12章共上百道關卡(仍在更新中),每道關卡適用不同的規則,包含幾個從簡到繁的謎題。遊戲沒有任何文字提示,你要做的就在不斷試錯中理解畫線規則。

美術包裝方面,《頓悟》甚至不如上古時代的《推箱子》,但是當你著意挑戰那些磨人的謎題並真正理解一條條規則時,你會獲得一種唯有解謎遊戲才能賦予玩家的喜悅感——發現的喜悅,正如遊戲之名“頓悟”。而且,遊戲能夠讓這種喜悅的時刻重複上百次。

這裡我們可以試著用一兩個關卡來說明,但請相信我,對謎題的直接解釋必將是有損玩家親身體驗的。

比如1-1的初始關,相當於新手引導,從前三小題不難發現畫線規則是從圓形到方形。如果你從方畫到圓,那麼下方的兩個指示燈都不會被填色,因為一個燈代表一個子規則,在1-1中它們就分別意味著起點為圓、終點為方。

《頓悟》1-1

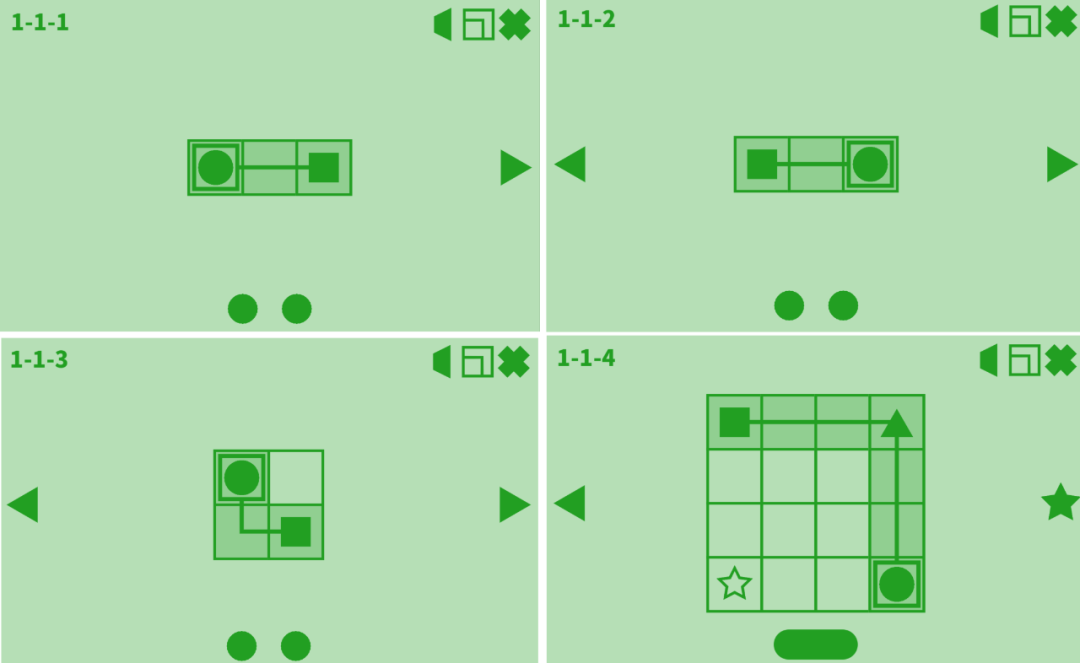

我們再直接跳到2-1,這和第一章有很大差別。第一章10個小關雖然規則各不相同,但存在一個相似之處:起點和終點的形狀固定。於是,這就造成了一種思維陷阱,以至於我個人在2-1這一關卡了好一會兒。至於規則到底是什麼,我便不再多說了。

《頓悟》2-1

在解謎遊戲裡被難住是時有發生的事情,不過像《頓悟》這樣把人難住卻不怎麼讓人生氣、而且一旦發現規則就如同醍醐灌頂一般的確少有。規則指示燈的引入發揮了重要作用,不管你是連猜帶蒙不斷試錯、還是堅持理性推斷,指示燈都能為你提供參考。

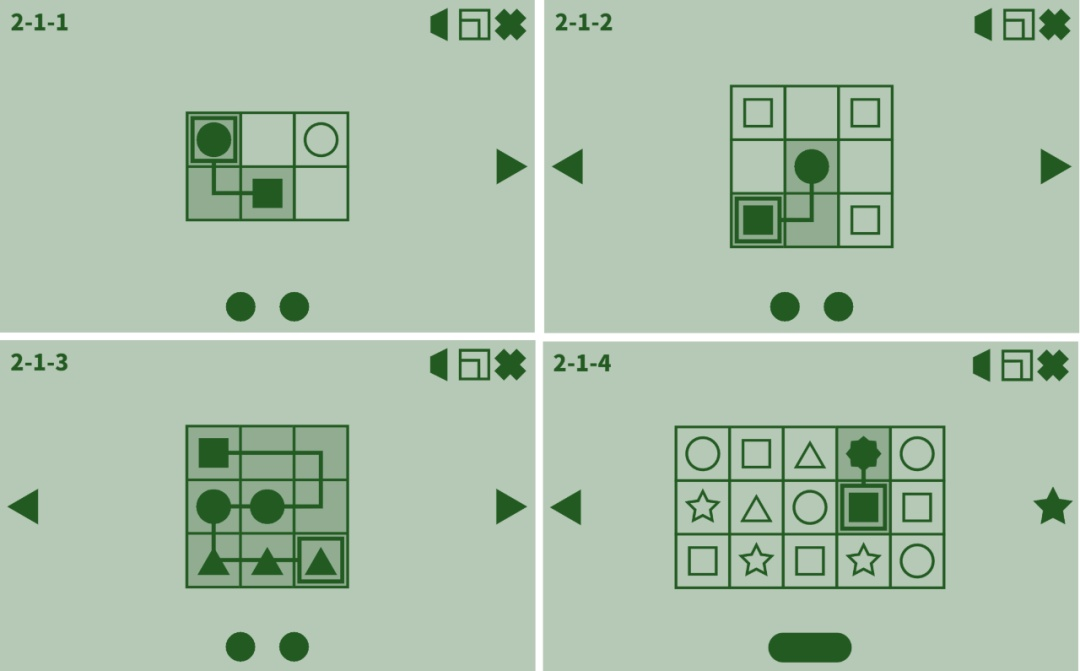

《頓悟》的這一套“猜規則”玩法,和知名獨立遊戲製作人Jonathan Blow的《見證者》頗有幾分神似,事實上它也的確受後者啟發。《見證者》雖然是一個開放世界遊戲,但它在每個區域都會安排一些基礎題版,讓玩家循序漸進學習特定解謎思路,進而將其應用到更復雜的環境謎題中去。

《見證者》中相當於區域教學模塊的題版

Artless認為,《見證者》最好玩的部分就是接觸新型謎題的前十分鐘,這段時間玩家往往會因為學習、理解新的規則而倍感喜悅,所以他決定將這個過程重複上百次。

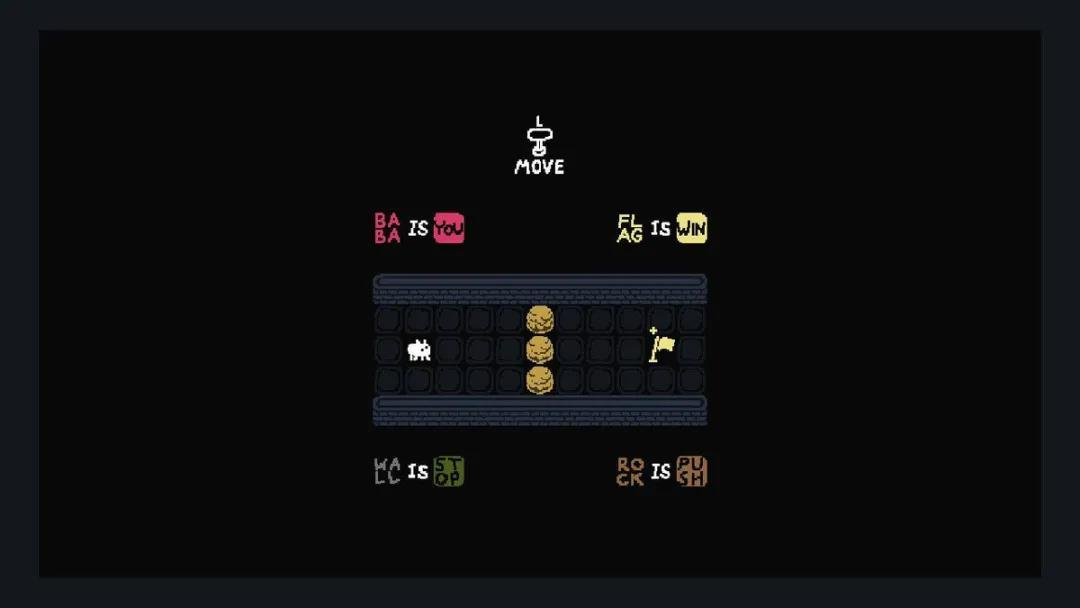

來自芬蘭獨立團隊的解謎遊戲《巴巴是你》(Baba Is You)也是《頓悟》的靈感來源之一,它的有趣之處在於所有的規則都以文字形式出現在遊戲界面上,同時你可以通過挪動這些文字來改變規則。《頓悟》當中時常出現的符合規則但不合常理的設計,便參考了這部作品。

《巴巴是你》是一個可以和規則交互的遊戲,比如看起來獲勝條件是flag is win,你可以挪動字塊來改成rock is win

往寬了講,其實任何遊戲或多或少都包含猜規則的成分,《鏽湖》之類的點擊解謎遊戲更是全程猜,就看你什麼時候能湊到設計師的腦洞上去。當然,遊戲沒有直接告訴你“鼠標左鍵攻擊”這種情況不算猜,那只是遊戲教程部分的省略。

但是,《頓悟》把猜測的過程提煉為一種核心玩法,同時讓它變得像輕量化的科研一樣有趣。Artless曾在遊戲介紹頁寫道,“你可以通過邏輯,推理,試錯,直覺,元思考,窮舉,或者隨便什麼方法來解決謎題。”

這也是為什麼我們可以說,《頓悟》的設計綜合來看獨一無二,它是人們談論“猜規則的遊戲”時不能迴避的作品。

故事的開端

Artless加入獨立遊戲業界的理由非常偶然——2017年時,他出於興趣學習了Unity引擎的使用,在學習一個平臺跳躍demo的過程中,他嘗試著給遊戲主角增加了一個“傳送到複製體”的能力。

然後,他發現這個功能意外地可以做很多事情——除了最基本的傳送,複製體可以按下開關,也可以墊腳,傳送時可以傳遞動量等等。

《YAPP》中的“類傳送門”機制

此時正值Steam綠光被Steam Direct取代。他帶著試一試的態度支付了100美元的應用提交費用,發佈了他的第一個遊戲《YAPP》(Yet Another Puzzle Platformer:只是另一個平臺解謎遊戲)。

Artless解釋說,這個標題是在嘲笑當時獨立遊戲業界產量極高的平臺跳躍遊戲。

《YAPP》整合了《傳送門》《時空幻境》《塔羅斯法則》這幾個遊戲中的某些機制,從而搭建了一個獨特且自洽的新玩法,唯獨沒有任何美術包裝。

粗糙的遊戲賣相沒能帶來多少金錢收益,但這幫助他結識了一個偏硬核的解謎玩家群體。

第二年,在這些核心玩家的支持下,他做出了《YAPP 2》(只是另一個推箱子謎題)。

這是一個三維推箱子游戲——在這個足以讓人望而生畏的題材下,遊戲還加入了“當玩家角色試圖移動而被阻礙時,會轉而走到前方的面上”,“遊戲系統的重力隨著主角而改變”,“部分物體會和具有相同屬性的物體粘在一起”等設定。

《YAPP 2》機制演示

由於操作方式怪異和難度過大等原因,《YAPP 2》甚至賣得還不如前作。

這直接導致原定是三部曲的YAPP系列的第三部作品遙遙無期。

Artless對此的解釋是:這是在向傳送門系列致敬。

在那之後

2019年4月,受《巴巴是你》啟發,Artless有了製作一個“規則多樣化”的遊戲的想法。他還試圖結合《見證者》的玩法,但思路上遇到瓶頸,想法就此擱置了很長時間。

2020年初,他為見證者社群製作了一款競賽用遊戲,標題為《本意是想做一個見證者復刻:見證者同人遊戲》(Meant to Be a Witness Clone: The Witness Fangame)。

正如名字所示,這個遊戲原本是打算復現見證者當中的機制,以便玩家制作自定義題版。但在製作過程中引入了各種原作中不存在的玩法。

這個遊戲後來被髮布在http://itch.io平臺上。

《見證者同人遊戲》關卡示例

然後,他聲稱自己會設計畫線遊戲了,並在七個月後發佈了《頓悟》。

“猜規則”的趣味性、對畫線遊戲的改進、還算過得去的遊戲觀感,使得《頓悟》比起Artless的前作受到了更多人的認可。

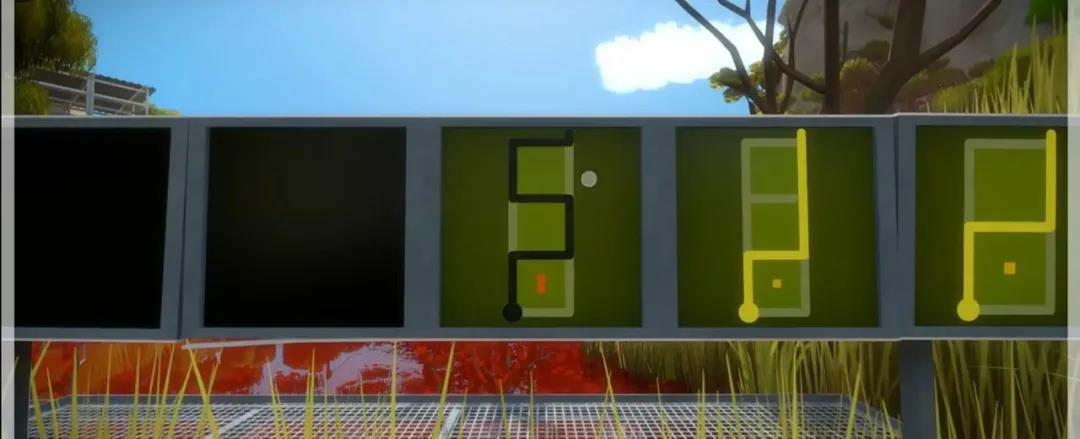

自發售以來,一些核心向的遊戲社區已經有人稱讚它是最好的國產解謎遊戲,Next Studios的設計師葉梓濤也邀請Artless參與了一期電臺節目。就在前幾天,《見證者》的作者Jonathan Blow本人還直播玩了一段時間《頓悟》

Jonathan Blow在Twitch上直播玩《頓悟》

當我問及Artless對此事的看法,他拒絕發表評論,並強調“我感謝Blow老師作為業界先行者的貢獻,但不提倡神化他。”

我又問起他有什麼崇拜的遊戲設計師。

他說自己最喜歡的遊戲設計師是Carl Chudyk和Vlaada Chvátil。他從前者身上學到了“多樣化等於有趣”,並從後者身上學到了“如何讓多樣化的遊戲機制平穩地運行”。

沒有美術

關於Artless Games這個特立獨行的遊戲製作者,最讓人費解的事情莫過於:為什麼他的作品都沒有美術。

而他的解釋極為簡單——一開始的時候,他只是將製作遊戲作為一項娛樂。

而現在,他依然是將製作遊戲作為一項娛樂。

研究遊戲玩法對他來說是一種娛樂,而研究遊戲美術對他來說不是。

接著他說起小學時被佔用的美術課,和他有時候被測成色盲有時候被測成色弱的薛定諤色覺,解釋自己為什麼對此道一竅不通。

“這些年來,我的美術水平已經從負分進步到零分了,這還不夠嗎?”他以這句話終止了這個話題。

對於“將來是否會製作畫面更加精美的遊戲”這個問題,他表示:

他目前傾向於製作對美術要求很低的玩法。但他也很清楚,自己構想的一些玩法必須要通過精美的畫面才能呈現。

如果有機會的話,他也希望能參與一些團隊項目。

後記

和Artless這樣的製作人交談,與和別的獨立遊戲開發者交談是很不同的。他幾乎從不使用獨立遊戲、國產遊戲這些概念(事實上有時候它們也的確成了一個作品的束縛性標籤)。他強調這並不是什麼理想主義。他說,“如果我是個理想主義者的話,我應該在實驗室裡搞科研。我做遊戲只是在享受生活。”

“保持強烈的個人風格,其他東西一律隨緣。做上一段時間,就會有認同你風格的人聚集到你周圍。這才是小開發者的生存之道。”

我指出自己沒聽說過哪位小開發者是這麼生存的。

而他表示自己還有別的收入來源,做遊戲並非他的主業,因此這個生存之道是否有效並不關鍵。

(事實上,如果沒有Artless本人的幫助,這篇文章讀起來可能會少一些——不——很多幽默感,在此特別鳴謝。)