公園前1世紀左右開始,到公園1世紀的這段期間,西漢和羅馬都進入了其黃金時代。 既然是國家擴張、實力巔峰的黃金時代,就不可能沒有點黑歷史,並且成為己方軍隊的戰鬥來源。今天我們要聊的就是羅馬鼎盛時期,針對不同敵人和環境而誕生的“黑科技”。

公園前1世紀左右開始,到公園1世紀的這段期間,西漢和羅馬都進入了其黃金時代。 既然是國家擴張、實力巔峰的黃金時代,就不可能沒有點黑歷史,並且成為己方軍隊的戰鬥來源。今天我們要聊的就是羅馬鼎盛時期,針對不同敵人和環境而誕生的“黑科技”。

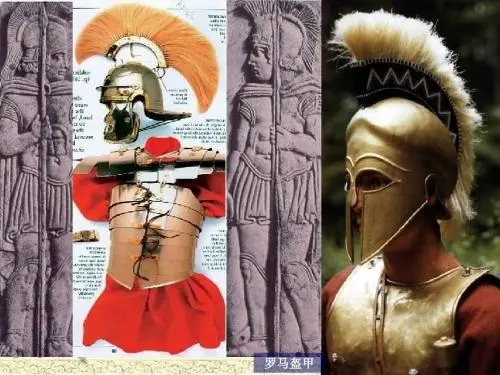

“板條甲”和“鱗甲”

公園前107年,羅馬推舉出蓋烏斯·馬略作為新的執政官,全權授予其北非作戰的指揮權。

新官上任第一件事就是軍事改革,史稱“馬略改革”。馬略改革的這波操作是直接把技術拉滿的。直接讓羅馬的部隊徹底“職業化”,不僅解決了兵源和訓練問題,加上順帶解決了公民的土地問題,這下羅馬的實力真的是當風輕借力,一舉入高空。

部隊的職業化,就免不了國家要負責部隊的裝備,這時候傳統鎖子甲就供不應求了,這時候就急需一種防禦力和鎖子甲有得比,產量比鎖子甲高的盔甲。好在這波裝備的巨大需求,也加速了羅馬在進入冶煉方面的技術,隨著早期水力鍛錘的出現,板條甲應運而生。

所謂板條甲,就是將鐵鍛造成大小不以的片狀鐵片,通過一定的大小排列,用皮革以及青銅鉸鏈組合成的一種甲冑。因為外形像龍蝦層疊的外殼,所以俗稱“羅馬龍蝦甲”。

所謂板條甲,就是將鐵鍛造成大小不以的片狀鐵片,通過一定的大小排列,用皮革以及青銅鉸鏈組合成的一種甲冑。因為外形像龍蝦層疊的外殼,所以俗稱“羅馬龍蝦甲”。相比較鎖子甲,板條甲對付弓箭的時候效果會好一點。但在近距離,板條甲的優勢就體現了出來。鎖子甲相對笨重,但板條甲在防禦力相近的基礎上大幅提高士兵的身體靈活性。這對於主要靠“抱團大盾龜甲陣”的羅馬軍團來說尤其重要。畢竟越是靈活,反應越快,就越能守住陣線,以及在敵人露出破綻後迅速反擊,形成擊殺。在面對當時日耳曼部落的時候,更是進一步強化了肩部的板條甲。

結果就是,日耳曼部落面對這種板條甲,再加上羅馬的經典大盾牌,日耳曼部落勇士的刀劍和斧頭只有刮痧的份。看著板條甲“望甲興嘆”。這也給羅馬人在面對日耳曼部落能守住數百年的邊境有重要作用。

結果就是,日耳曼部落面對這種板條甲,再加上羅馬的經典大盾牌,日耳曼部落勇士的刀劍和斧頭只有刮痧的份。看著板條甲“望甲興嘆”。這也給羅馬人在面對日耳曼部落能守住數百年的邊境有重要作用。總體來說,板條甲算一個不錯的設計,羅馬人也從公元1世紀一直使用到公元3世紀的第三世紀危機。

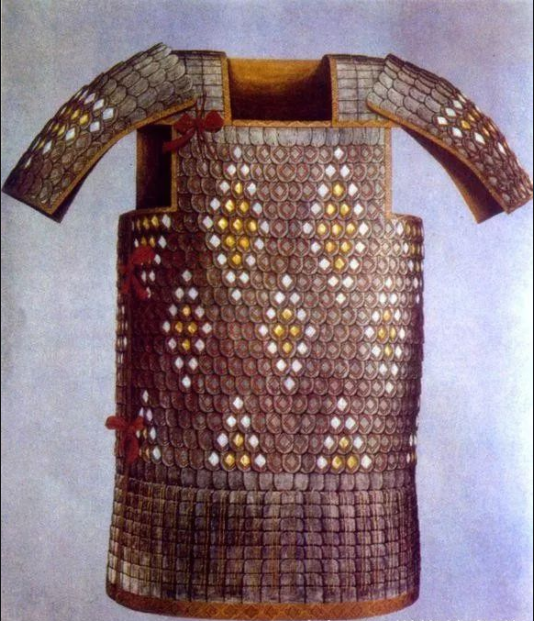

在同一時期,中國漢朝也進入了一個新的時代,出現了新的札甲。這種甲冑由於甲片類似書札,而被稱作“札甲”。西漢時期隨著冶鐵技術的發展,鐵札甲應運而生。西漢鐵札甲比較常見的有鐵葉編綴,披掛形式各有不同,且由於漢朝尚武,所以隨葬品經常有甲冑,這也讓漢代鐵札甲經常出土,成為了一種經典款式。

這種鐵札甲相比較過去的札甲,性能有了明顯提高,而且相比鎖甲要相對輕便一些。所以鐵札甲後來不斷進化,一直都是中國歷朝歷代軍隊主流款式,直到明清時期即便出現了板甲,也一依然是軍隊常用甲冑。

這種鐵札甲相比較過去的札甲,性能有了明顯提高,而且相比鎖甲要相對輕便一些。所以鐵札甲後來不斷進化,一直都是中國歷朝歷代軍隊主流款式,直到明清時期即便出現了板甲,也一依然是軍隊常用甲冑。馬鐙騎兵

漢朝剛建立的時候,步兵部隊面對匈奴高機動性的騎兵,幾乎沒有還手之力。漢武帝時代,本著“打不過就加入”的心態開始尋找良馬,隨著 “絲綢之路”被打通,中亞和西亞地區的大宛馬被引入中國。大宛馬的出現讓漢朝有了對抗匈奴騎兵的本錢,而最後一個發明的出現讓漢朝實現了“逆風翻盤”,那就是馬鐙。

馬鐙出現前,儘管騎兵有著長矛、弓箭等武器,但因為腳沒有支撐點,無法進行強有力的衝鋒,也無法用力揮動近戰武器。馬鐙的出現,讓漢朝騎兵不僅可以騎射和近距離長矛刺殺,還解鎖了騎兵全速衝鋒能力。在那個年代,除了長槍陣,很難有步兵陣型可以抗住騎兵的全速衝鋒,馬鐙的出現讓騎兵在衝鋒後可以揮動刀劍進行砍殺,甚至衝破前方步兵防線砍殺後方部隊。

更關鍵的是,由於漢朝騎兵開始出現大宛馬等優良馬種,這些良馬在力量和速度上完全碾壓了匈奴的蒙古馬,還在耐力上也不遜於對手,折讓匈奴騎兵徹底喪失了戰術優勢。甚至到後期,雙方騎兵完全變成了“死亡追逐遊戲”——匈奴騎兵在前面跑,漢朝騎兵在後面追,一旦匈奴騎兵被追上,等待他的就只有涼涼了。

更關鍵的是,由於漢朝騎兵開始出現大宛馬等優良馬種,這些良馬在力量和速度上完全碾壓了匈奴的蒙古馬,還在耐力上也不遜於對手,折讓匈奴騎兵徹底喪失了戰術優勢。甚至到後期,雙方騎兵完全變成了“死亡追逐遊戲”——匈奴騎兵在前面跑,漢朝騎兵在後面追,一旦匈奴騎兵被追上,等待他的就只有涼涼了。  至於當時的羅馬騎兵,由於亞平寧半島缺乏良馬,加上羅馬重視步兵的傳統。所以羅馬騎兵部隊和弓箭手、拋石手一樣,很多由羅馬各地的同盟者提供的,被定義為“輔助部隊”。

至於當時的羅馬騎兵,由於亞平寧半島缺乏良馬,加上羅馬重視步兵的傳統。所以羅馬騎兵部隊和弓箭手、拋石手一樣,很多由羅馬各地的同盟者提供的,被定義為“輔助部隊”。攻城器械

儘管在羅馬和漢朝的崛起到黃金時期,作戰形式主要是野戰。但攻城戰依然是會遇到的事情,尤其是羅馬有過圍攻迦太基城等攻城戰役。所以現場搭建的攻城器在雙方,尤其是“精英職業部隊”羅馬非常重要。

羅馬軍團的攻城器種類比較多,弩車、弩炮、投石車,以及雲梯、衝車和攻城塔等等應有盡有。而且這些武器在野戰和工程中都可以使用,屬於“古代火炮”。

羅馬軍團的攻城器種類比較多,弩車、弩炮、投石車,以及雲梯、衝車和攻城塔等等應有盡有。而且這些武器在野戰和工程中都可以使用,屬於“古代火炮”。比如弩車和弩炮既可以發射石彈砸壞城牆,也能發射巨大的弩箭給敵人陣型中的敵人來個“串燒”,更可以在遠離主戰場的城牆,發射超重型的弩箭,依照一定規律形狀扎進敵人的城牆,變成“無法推到的梯子”,幫助攻城部隊開闢一條意外地登城道路摸上城牆,實現“換家”甚至“偷家”的壯舉。

而漢朝由於是大兵團作戰,精密的攻城器不方便現場搭建,所以還是以容易搭建的攻城雲梯和攻城塔為主。雲梯方便製作,頂上有鉤子而難以推到。至於攻城塔,這種緩慢的攻城器,頂部類似後世登陸艇的前方擋板,一旦靠近城牆,士兵就會依靠斜坡,進入上部,隨著擋板放下一股腦湧入城牆,實現“全軍瞬移”一般的部隊投送效率,讓敵人更快舉起“某國軍禮”。

海軍

提完了陸軍最後提提海軍,羅馬海軍相信大家很熟悉了,稱霸地中海的存在。羅馬海軍總體上繼承了希臘海軍的撞角和跳幫戰術。加上火油罐、弩炮等武器,迅速稱霸地中海。而且羅馬戰艦吃水一般比較淺,這也讓戰艦成為了很好地登陸艇和攻城火力平臺,成為了羅馬軍團快速機動和後勤的重要保證。

說完了羅馬來說說漢朝。如果你覺得漢朝沒有海軍,那漢武帝可能會覺得,你是過來想笑死他好繼承他帝國的逗比。因為在匈奴被擊敗後,漢武帝就開始了海軍,或者說水師的建設。漢朝水軍最強盛的時候是有著4000多艘大小戰艦,這支艦隊為後來征服盤踞在如今江浙、廣東、福建的東甌、南越、閩越等***打下了紮實的實力基礎,為後來奠定東南沿海的疆域起到了重要作用。

說完了羅馬來說說漢朝。如果你覺得漢朝沒有海軍,那漢武帝可能會覺得,你是過來想笑死他好繼承他帝國的逗比。因為在匈奴被擊敗後,漢武帝就開始了海軍,或者說水師的建設。漢朝水軍最強盛的時候是有著4000多艘大小戰艦,這支艦隊為後來征服盤踞在如今江浙、廣東、福建的東甌、南越、閩越等***打下了紮實的實力基礎,為後來奠定東南沿海的疆域起到了重要作用。  時過境遷,漢朝和羅馬都成為了歷史,雙方也沒有正面的武裝衝突。但在《重返帝國》中,有步兵、騎兵、弓兵等多兵種供玩家選擇,不同的城市風格還有特殊兵種;各兵種之間也相互形成了剋制閉環鏈,同時投石車的存在,更令遊戲在策略和戰術上都儘量還原了古代戰場的環境,快來帝國與眾多領主一起征戰策略戰場吧!

時過境遷,漢朝和羅馬都成為了歷史,雙方也沒有正面的武裝衝突。但在《重返帝國》中,有步兵、騎兵、弓兵等多兵種供玩家選擇,不同的城市風格還有特殊兵種;各兵種之間也相互形成了剋制閉環鏈,同時投石車的存在,更令遊戲在策略和戰術上都儘量還原了古代戰場的環境,快來帝國與眾多領主一起征戰策略戰場吧!