在這個通關《艾爾登法環》後的閒暇週末,沒有新遊戲玩的我打開了steam的願望單,看到了這款名為《萊拉是誰》的遊戲。本著換換口味的目的,我購入並打開了這款遊戲。

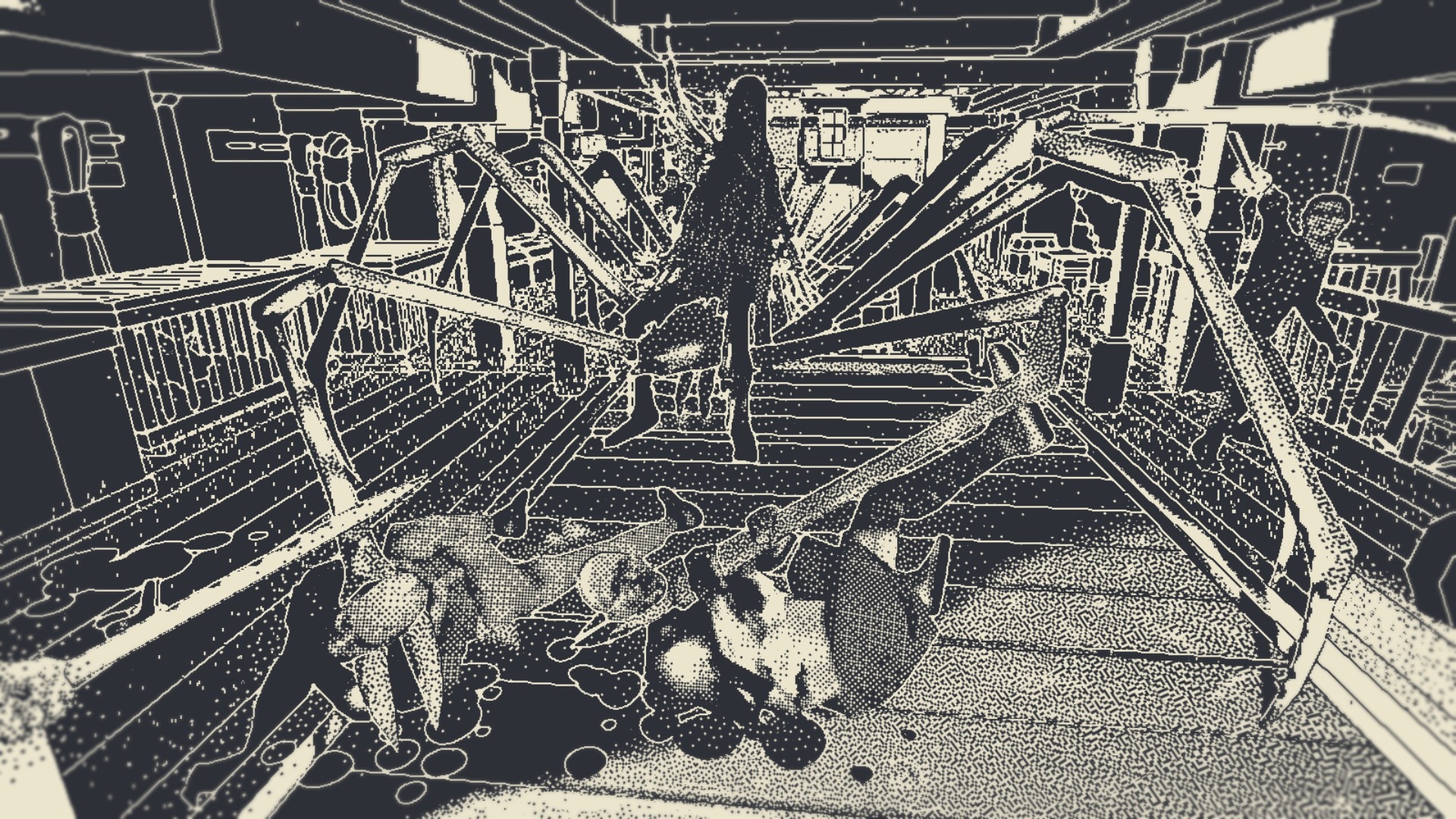

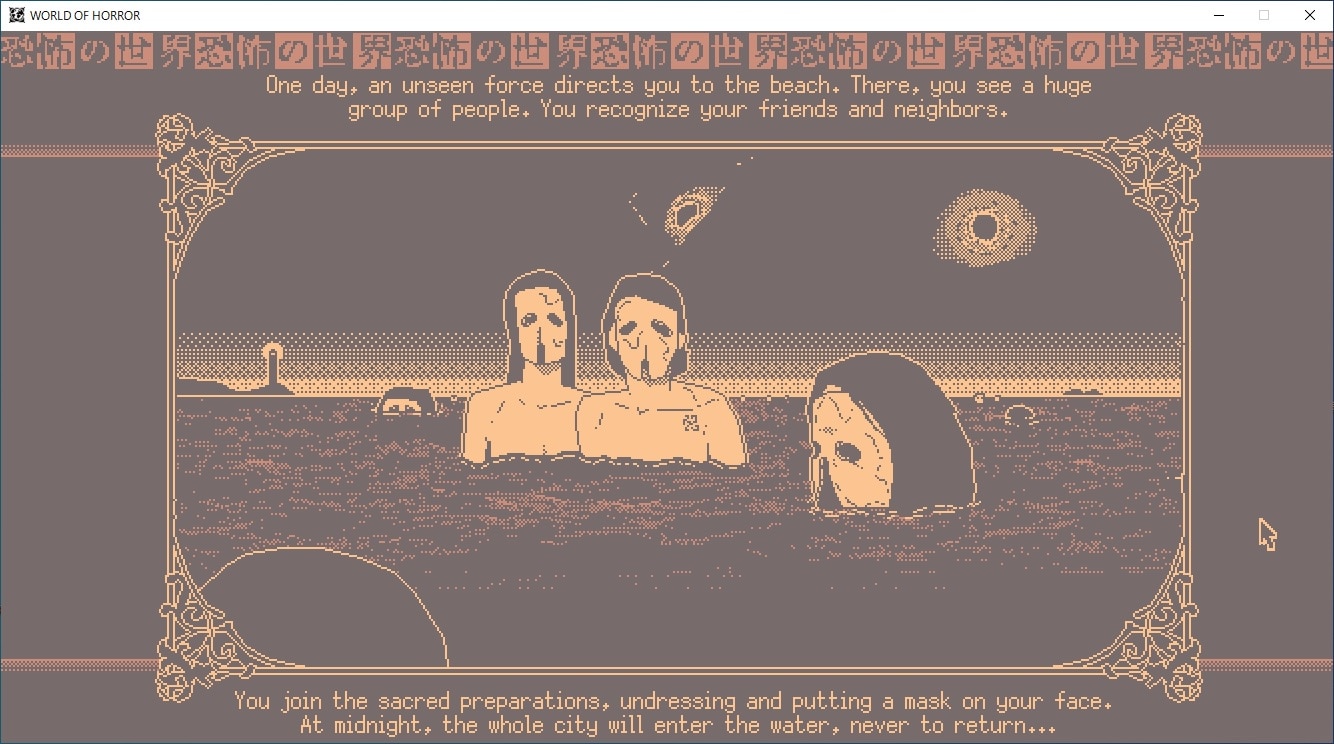

甚至還只是停留在開始界面中,單色的像素塊畫面和設置中的調色盤功能便瞬間使我聯想起了另外兩款作品:《奧伯拉丁的迴歸》與《恐怖的世界》。在經過數個小時的遊玩體驗後,我驚訝地發現這三款視覺風格極為相似的作品,在玩法上同樣都圍繞著恐怖推理展開。這不禁激起了我的好奇心,希望藉著寫這篇文章的機會,以期拋磚引玉,和機核眾友討論討論。

什麼是1-bit風格和抖動朋克

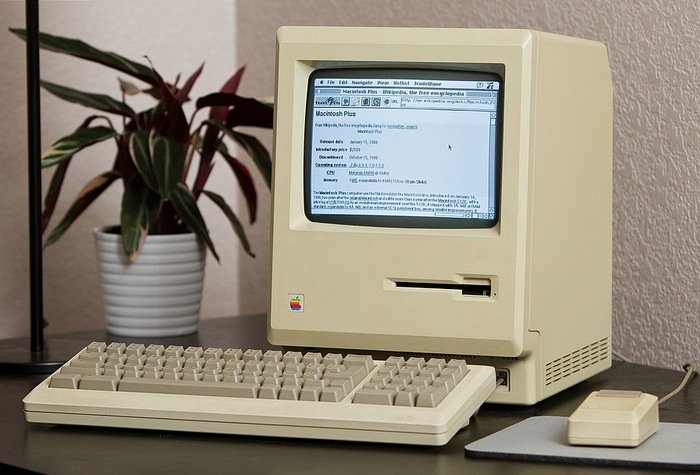

位(bit)是圖像中顏色深度的單位詞,用來度量圖像中有多少顏色信息可用於顯示或打印像素。比如我們玩家更加熟知的8-bit像素風格,代表了畫面的像素點能儲存2^8=256種顏色。所以bit數越高,意味著圖像的顏色越豐富,也就越接近於真實。而1-bit則是另一個極端,即只含有兩種顏色。而最初的電腦顯示器(如麥金塔)便是從1-bit的畫面發展過來的。模仿麥金塔顯示器的風格,也是《奧伯拉丁的迴歸》的製作人Lucas Pope選擇這樣一個復古畫面的緣由。

抖動朋克(dither-punk)這一概念實際上就是源於Lucas Pope與媒體的一次對談中無意間提出,是對《奧伯拉丁》表現風格的一種概括,Lucas其後也在推特上表達了自己對這個詞的喜愛。

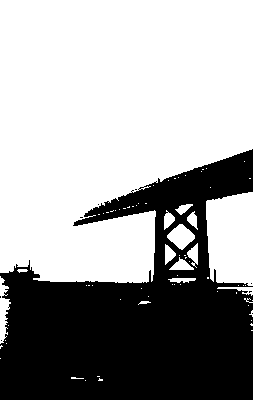

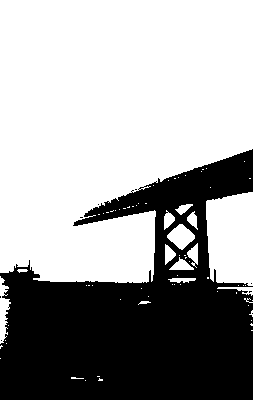

《萊拉是誰》的製作人 Garage Heathen 也將抖動朋克作為遊戲的標籤之一,加入了宣傳內容中,在機核文章區中一篇對Garage Heathen的採訪裡,Garage也明確提及《萊拉》的視覺風格參考了《奧伯拉丁》。抖動朋克中的抖動一詞,實際指的是一種叫做“抖動算法”的開發技術。 之所以需要這樣的技術,主要是因為原始圖像在降低顏色深度的同時會使圖像失真,形成視覺副作用,尤其是顏色數偏高的照片。在這樣一種顏色數的壓縮過程中,圖像會被迫丟失顏色信息,使得原本內容豐富的圖像失去部分輪廓和細節。對於陰影或是漸變的區域來說,這樣的變化就會使它們徹底變成色塊或是色帶,也就是變成我們口中經常說的“糊了”。尚處彩色範疇的圖片在顏色數下降後,它的層次感都會大打折扣,更別提純粹的黑白圖像了,如果僅僅是通過程序算法將三維模型轉換成1-bit,那麼場景的可識別度幾乎為零。 而Lucas通過變換黑色像素點的密度,解決了這一問題。

對這方面技術有興趣的機友可以通過以下鏈接瞭解另一位開發人員對《奧伯拉丁的迴歸》遊戲畫面的復現: Ditherpunk — The article I wish I had about monochrome image dithering — surma.dev

處理後圖像

抖動技術示例:原圖

未經處理的1-bit圖像

處理後圖像

抖動技術示例:原圖

未經處理的1-bit圖像

處理後圖像

1 / 3

1-bit與環境氛圍

乍一想,1-bit的遊戲場景似乎很難塑造恐怖氛圍,因為玩家很難從單一顏色的佈景中獲取真實感,簡陋的像素點也很難描繪足夠可怖的場面。但實則不然。

試問,一個恐怖遊戲如何從環境上提高玩家的恐懼感?其中最直接的一個手段便是將遊戲場景做的很狹小或很空曠。狹小的場所(如管道,過道)限制了角色的行動範圍以及視角自由度,通過限制的手段加深玩家的不安感。而空曠的場景則意在賦予玩家一種無援的孤獨感,若是再配上昏暗的燈光或是漆黑的四周角落,彷彿敵人無處不在的危機則進一步加強了這種焦慮。而1-bit的畫面由於圖像細節的缺失,不僅模糊了事物與事物之間的邊界,使得場景(尤其是外景)顯得格外的大,而本就混沌的四周更是任憑玩家想象,完美契合了空曠場所具備的特點。

1 / 2

另一方面,遊戲內過於繁雜的道具和佈景會使得玩家分散注意力,反而對氛圍營造起到了反作用。正因如此,很多經典的恐怖場景都將發生地點選擇在一個簡單的走廊、一堵門後(如P.T)。當玩家的視線裡沒有多餘的存在時,製作人便能更好的引導玩家將注意放在規劃的路線上,比如下一段聲音或文本,又或是下一個隨時可能蹦出來的鬼臉。

有趣的是,當我在網上搜集相關資料的時候,竟然真的有一位名為Ryan Trawick的開發者翻制了1-bit版本的《P.T》。遊戲雖然有些簡陋,改為了點擊式解密,甚至連聲音都沒有,但仍然保留了不錯的恐怖氣氛。

1-bit與怪物形象

以下觀點可能存在暴言成分。

近些年的恐怖遊戲中的敵人中雖不乏優秀的怪物設計,但真正讓我發自內心產生不適和毛骨悚然的形象反倒源自於十年前的那些經典作品,如《寂靜嶺》和《死魂曲》。這或許能以恐怖谷理論進行詮釋。當今的技術手段已經能將怪物形象還原的十分真實了,又或者過於真了,以至於早已跨越了恐怖谷中的底點。反倒是之前由於技術上的不成熟,所呈現的形象在失真程度上恰恰好好落在了谷底,才得以在如今的遊戲群體中仍被視作經典。

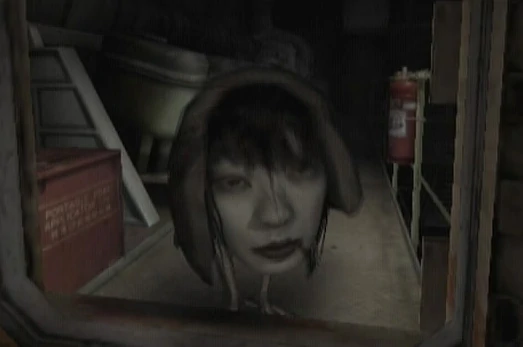

港詭實錄

逃生

港詭實錄

逃生

港詭實錄

1 / 2

寂靜嶺

死魂曲

寂靜嶺

死魂曲

寂靜嶺

1 / 2

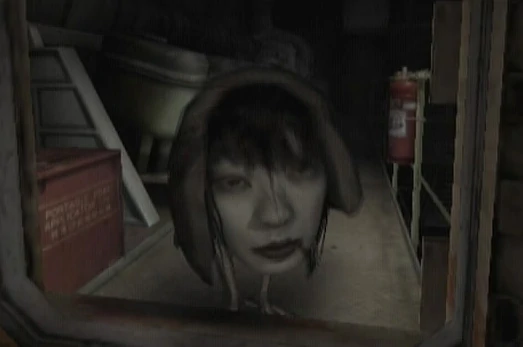

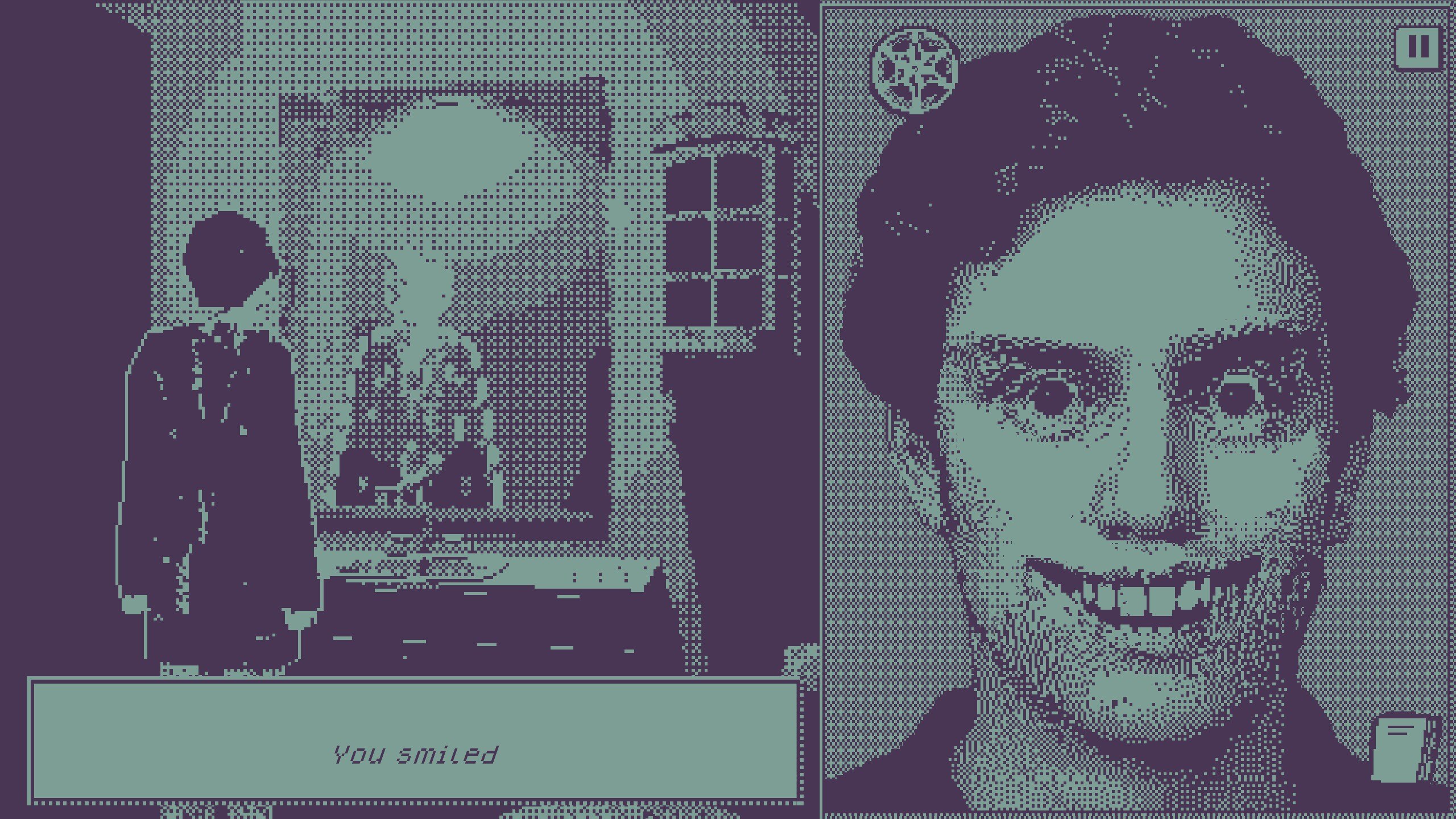

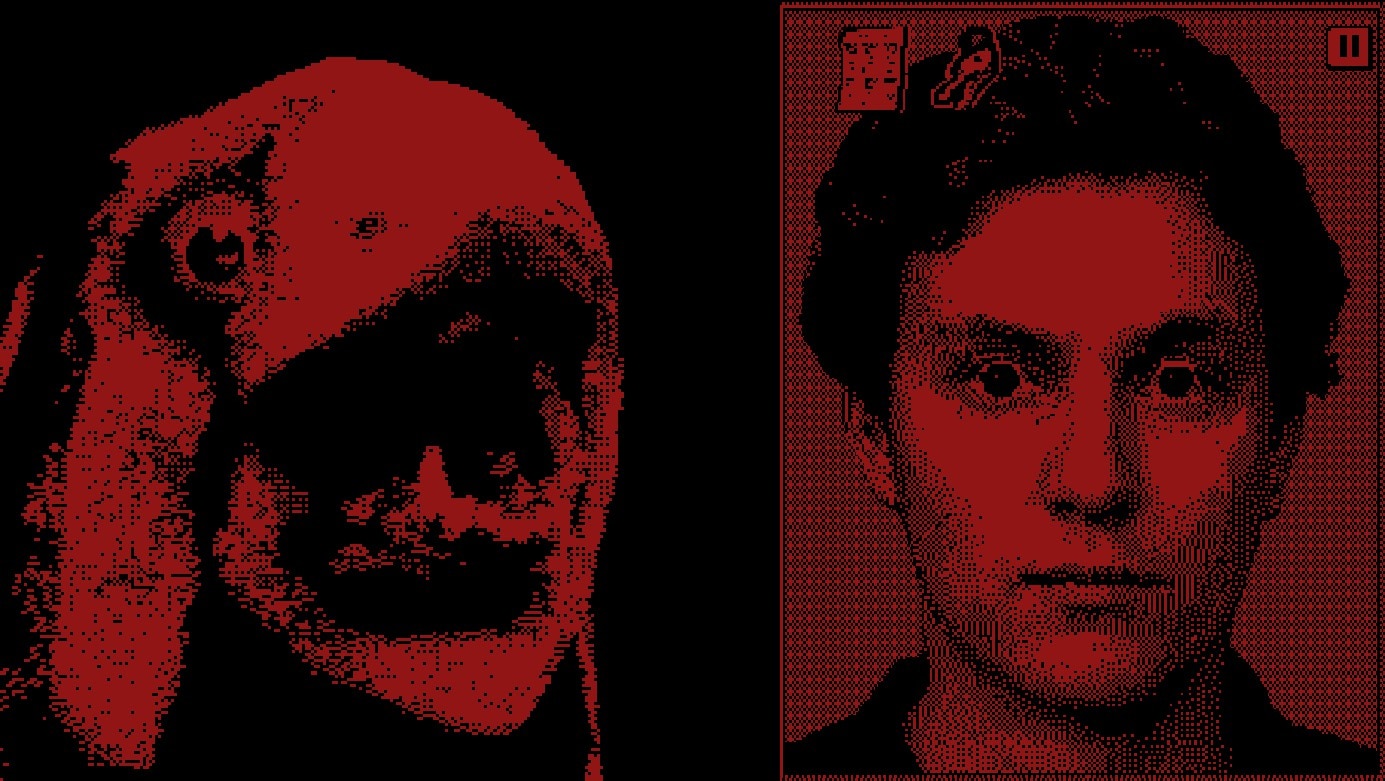

而以1-bit畫面呈現出的人臉形象,雖然不能呈現出真實的傷口紋理,或是血漿的質感,卻可以從另一個角度下手,同樣達到恐懼的效果。如《萊拉是誰》中可以通過拖拽面部肌肉,做出一些扭曲的面部表情。這些表情雖然誇張,但對於普通人來說並非做不出來,甚至在真人臉上有些滑稽,然而在通過1bit的失真處理過後,展現給玩家的便是汗毛直立的驚悚效果。

除此之外,Lucas Pope曾在採訪中提到:“與其讓我親自將像素塊中的事物展現出來,反倒讓玩家自己去猜,去運用想象力填充那色塊中隱藏的細節會更有衝擊力。” 當玩家看到一個眼框漆黑的人臉浮現在遊戲屏幕前時,他會將其理解成這個人眼睛被挖空了呢,還是眼瞳本身便是漆黑一片的呢?當一個怪物只有隱約的輪廓,或者五官模糊不清時,玩家的腦海中是否會將這個怪物的形象按照自己的理解自動補全呢?1-bit的視覺風格,在很大程度上減輕了製作人的設計與製作負擔,使其可以花更少的成本達到其他視覺風格同樣的效果。

結語

其實促使我寫出這篇文章的最大原因,是想藉此機會向各位機友安利這部我心中的獨立神作《奧伯拉丁的迴歸》。

作為一個推理遊戲,它完完全全脫離了傳統的蒐證、還原現場、鎖定兇手的俗套環節,而是另闢蹊徑,將一個個案發現場直接展現給玩家,反而讓其推理每個人的身份和死因。通過穿梭於一個個定格的兇殺場景,當我逐漸理清這艘商船上究竟發生了怎樣一場腥風血雨時,它帶給我的震撼體驗是這麼多年來極少有的。而這麼一款無論從敘事,畫面,創意和遊戲機制上都如此優秀的作品卻很少被大眾提及在我看來是一種埋沒。

而前些日子剛剛發售的《萊拉是誰》,很可惜前有《邪惡銘刻》作對照,以及確實不算充足的遊戲內容,導致遊玩過後並沒有留下驚豔的印象。但毋庸置疑也是一部值得一試的小品級作品。