摘自Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo

, Paris, La Découverte, 2017. 多為總結歸納,難免對文段斷章取義,如有興趣可移步原著;另外畢竟不是嚴謹翻譯,有錯謬或是表達不當之處懇請指出。 1 Play studies(對“玩”的研究)

L’expérience et l’instrument(經驗與用具)

-電子遊戲和電影、書籍一樣,它牽涉到的是“用具經驗”(expérience instrumentée)而不是“赤裸經驗”。電子遊戲介於玩家和機器/屏幕之間,是一種中間狀態而不是一個可以被孤立出來研究的對象。

Le lieu du jeu(遊戲所處的地方)

-先前理解電子遊戲的兩種方式:1、對電子遊戲的經濟、市場分析(外在的);2、英語世界的“遊戲研究”(game studies),其中包括敘事學層面的研究和遊戲層面的(ludologique)研究。

-但在作者看來,game studies排除了電子遊戲裡的經驗層面,它把電子遊戲僅僅看作一個對象,一個內在的對象,並將自己與所謂外在的市場分析區分開來。舉例:Jesper Juul的Half-Real列出六條法則,來規定遊戲(不僅是電子遊戲)的一般模型,其中提到遊戲是一個“建立在規則之上的形式系統”。但我們能夠不借助廣義的遊戲來定義電子遊戲嗎?關鍵是怎樣理解電子遊戲的獨特“經驗”?

F5/F9

-在單人遊戲裡,藉助F5/F9的快速保存、快速讀取,我們可以看到一個嶄新的經驗維度:在電子遊戲擁有無限可能性的宇宙裡遊玩。如此,玩家可以在多種遊玩方式間切換,在臻於完美的重複(保存-讀取)和漫不經心的閒逛間切換。這是隻有電子遊戲才有的可能性。

在作者看來,電子遊戲經常遭受的抨擊(如“會讓人混淆虛擬和現實”)都忽略了在血漿和殺戮背後扭結複雜而無限開放的經驗維度。(圖源:DOOM Eternal)

Les cailloux d’Henriot(Henroit的小石子)

-法國哲學家Jacques Henriot舉過這麼一個例子:一群小孩在地上玩石子游戲,路過的行人徑直走上去卻沒留意到這是個遊戲。遊戲到底是具有穩定性質的對象(如石子),還是主體的經驗?反對時興的結構主義的Henriot認為是主體的經驗。

-在法語裡會混淆的英文概念:games(玩的對象)和play(玩的行為)在法語裡都是jeux:而立足於經驗的遊戲研究不僅需要game studies還需要play studies.

L’espace intermédiaire(居間地)

-作者在這裡將電子遊戲與弗洛伊德提到的fort/da遊戲(孩子扔出又撿回代表母親的線圈,如此不斷重複)作比較:一方面,遊戲既不是自我的純粹心理現象,也不是僅僅來自外在、來自非我的現象,而是“主觀對象”(objet subjetif),遊戲在主體與外在之間營造魔力關係(relation magique),外在對象侵入到主體性之中;另一方面,就像孩子能夠藉助fort/da遊戲來獲得掌控感一樣,編程裡“符號的正確排列能夠產生預期內的效果”,玩家操作時“正確的行動方式能夠導致期望中的效果,緩和現實裡的張力”。“信息技術是取自符號的有效性,是由科學重新發現的魔法功效”。

-在探索遊戲邊界的過程中(這扇門能開嗎?這個npc能對話嗎?),玩家之於電子遊戲就像操作人員之於自動機:小心翼翼地維護這臺機器,來讓它不會溢出自己的運作限度。機器能做的越多它就越脆弱。

Le mauvais objet(糟糕的對象)

-基於經驗的電子遊戲理論是可能的嗎?在麥茨(Christian Metz)的《想象的能指》(Le Signifiant imaginaire)裡,他說“在理想情況下,我們應該不再愛電影,並且依然愛著它。”理論是遠距離的觀看,但它總是來自於對所研究的對象的愛,來自經驗裡不可遺忘的情感變調(inflexion affective)。同樣的思路也能用在play studies裡。

2 Les théories du fun(樂趣理論)

Le plus petit jeu vidéo(最小的電子遊戲)

-紙牌接龍既是最大的電子遊戲(從實際遊玩規模和吸引力的角度而言),同時也是最小的電子遊戲(電腦-機器的角色被縮到最小:玩家都不需要人工智能夥伴來陪玩)。1970年代末,最初發明紙牌接龍的目的是讓機器代替玩家洗牌,這就是信息技術最初的邏輯:用機器來代替人類完成枯燥乏味的例行任務。而且機器不會出錯和作弊,它遵守規則、遵守計算的結果,保證遊戲場上的客觀性和中立性。這種機器邏輯看起來是電子遊戲的最小組成部分,它“完成”了最初的紙片版紙牌接龍。但之所以能說紙牌接龍是電子遊戲的極小值,是因為紙片版的紙牌接龍幾乎已經是一個電子遊戲了,它由一步步的計算嵌合而成,“玩紙牌接龍,就是在應用算法”。

1930年代的棒球卡遊戲跟今天一樣隨賽季更新,與紙牌接龍一樣,可以姑且稱作“電子遊戲之前的電子遊戲”。(圖為NBA2K22)

La pesée du fun(稱量樂趣)

-參與過《網絡創世紀》(Ultima Online)和《無盡的任務》(Everquest)工作的Raph Koster在他的書裡提出了“樂趣理論”:就像古人稱量的靈魂一樣,樂趣是如此難以捉摸,以至於我們只有在樂趣消失、遊戲變得無聊的時候才能把握到它。對Koster而言,遊戲是“給我們的大腦咀嚼的濃縮養分”,用來鍛鍊從簡單到複雜的學習過程。因此樂趣之所以會不可避免地消失是因為遊戲被“吸收”,被精通,被透徹地分析完畢。作者認為Koster的理論很有解釋力,但遊戲也像語言一樣,會講中文不代表不會講法語。遊戲的樂趣是異質性的、複合來源的,Koster的答案不是唯一答案。

Jouer, classer(將遊戲分門別類)

-Roger Caillois的《遊戲與人》(Les Jeux et les hommes)根據玩家的“主觀”參與體驗,區分出“四種本質的、不可還原的驅力(impulsion)”:競爭性(agôn)、偶然性(aléa)、模擬(mimicry)和眩暈(ilinx),同一個遊戲可能以不同的配比混合了這四種驅力(比如國際象棋:眩暈缺席,幾乎沒有偶然性,競爭性顯而易見,模擬要打個問號:將一場小戰爭微縮成抽象的棋奕);除此之外,Caillois還加上了另一對配極:ludus(有規則的遊戲)和paidia(自由無序的遊戲)。

La revanche de Caillois(Caillois的復活賽)

-Caillois用六個標準來定義遊戲:自由、自主(autonomie,發生在它自己的時間和空間裡)、不確定性、非生產性、成規(convention,懸置我們日常的邏輯)和虛擬性。

-但其實他的標準沒什麼新鮮點可言,它們可以追溯至亞里士多德的一組對立:1、像遊戲一樣的行為,它們的目的在於行動本身;2、像工作一樣的行為,擁有著外在的目的(同樣的對立可以在康德和赫伊津哈那裡找到)。除此以外,赫伊津哈(Huizinga)也跟Caillois一樣強調遊戲自律的、虛擬的、有各自規則的“魔法圈圈”。

Impulsions vidéoludiques(電子遊戲的驅力)

-Caillois對遊戲的定義依然適用於電子遊戲(後面會提到補充)。競爭性、偶然性和模擬理所當然屬於電子遊戲,而眩暈,我們在生死一線間的搖晃不正是第一人稱射擊遊戲帶給我們的眩暈嗎?不斷掉下來不斷加速的俄羅斯方塊隱喻的不正是我們溢出自身的愉悅嗎?

-Caillois的四個驅力可以兩兩組合成六組“遊戲的句法”,兩組是對立的(眩暈與競爭性,模擬與偶然性),兩組是共通的,但也僅僅是共通而已(模擬與競爭性,眩暈與偶然性),最後兩組是有本質聯繫的(偶然性與競爭性,眩暈與模擬)。

L’instant du vertige(眩暈時刻)

-電子遊戲對傳統遊戲的兩大超越對應著兩個重要時刻:1、競爭性、眩暈與有規則的遊戲之間的聯合;2、模擬和算法之間的結合。

-關於第一點:如果我們按照Caillois的描述,那麼競爭性與眩暈、眩暈與有規則的遊戲之間是對立的。但電子遊戲的情況不一樣,就像街機要求不停挑戰最高分(競爭性),在這個過程中游戲還會不斷加速讓玩家超出自身(眩暈),兩者並不互斥。

Simulation et calcul(模擬與算法)

-對Caillois而言,mimicry-ludus的聯合有著一個限度,也就是戲劇:當遊戲無限接近戲劇時,我們會開始質疑它到底還能不能算是一個遊戲。

-Caillois沒有分析的兩種模擬電子遊戲:沙盒遊戲(Diberder兄弟:“我們文明將真實據為己有的一個主要的符號性手段”)、角色扮演遊戲(兩方面的mimicry-ludus聯姻:1、傳統遊戲佈滿規則的“假裝”[faire comme si],鑲嵌在既定規則之上的即興行動;2、戰爭遊戲的數字化解決方案)。

-如果要用一個詞來形容電子遊戲的經驗,那便是幻-擬(hallu-simulation):在模擬之中的幻覺,在算法宇宙之中的眩暈——這在傳統遊戲的體驗裡不能找到對應物。

Petite métaphysique de l’hallu-simulation(幻-擬的小小形而上學)

-電子遊戲印證了萊布尼茨的哲學:上帝計算出可能世界裡最好的一個,上帝通過計算來造世,祂是第一臺計算機,而我們的世界是第一個虛擬世界。

-對萊布尼茨而言,如果說被造物對被計算出來的宇宙(univers calculé)有著自己的視點,那麼上帝的視點便是所有這些視點的同時存在。在線遊戲裡的多開(multi-box)便與此相當。

-那麼玩家呢?萊布尼茨式的玩家是“速通黨”,他們將屬於主體的異常逐漸吸納到計劃裡面,所有犯下的錯誤都可能使“最好的可能世界”夭折。而這也與萊布尼茨式的道德主體所遇到的困境相對應:他/她是自由的,但他/她的自由只在於完成上帝的計劃。

Ludus et paidia(有規則的遊戲與自由無序的遊戲)

-想象一個萊布尼茨式的算法世界——但其中不存在最好的可能世界——遊戲的mimicry-ludus便向paidia開放。在這樣的模擬-算法裡,遊戲宇宙要足夠大、遊戲包含的可能性要足夠多,以讓玩家在(算法的)有限之中感受到無限,而忘記這個世界是由編碼築造的。我們將這類遊戲稱之為“在開放世界之中”(à monde ouvert)。(在這裡可以聯想Robert Overweg的作品:在虛擬世界的盡頭,遊戲宇宙突然中斷。這才是它真正的性質。)在《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)這樣的開放世界遊戲裡,遊戲以“探索百分比”的形式來表示玩家看到的遊戲部分(遊戲世界足夠大以至於100%的探索度看起來無法到達),來告訴玩家在遊戲裡總是有玩家沒看到的東西。

Robert Overweg的虛擬世界盡頭。(圖源:https://www.robertoverweg.com/Art)

-我們可以超出決定論式的算法世界嗎?圖靈在他的測試裡用兩種策略來模擬智能行為:一是以足夠多、足夠清楚的規則組來儘量覆蓋可能的情況;二是僅僅從幾條簡單規則出發,讓機器在學習過程中逐漸湧現所想要的行為。後者被圖靈稱之為“機器兒”(machine-enfants),在定型規則內部勾畫出一條逃逸線,使ludus之中的paidia得以可能。(例子:《我的世界》[Minecraft]的無限不是傳統開放世界裡由世界尺寸定義的無限;而是沒有Overweg式的盡頭的、只要內存和運算能力允許便能持續增殖的潛在意義上的無限。)

-Paidia和ludus可以與“原始混沌的社會”(sociétés à tohu-bohu)及“井然有序的社會”(sociétés ordonnées)作比,遊戲與社會形式之間有親緣關係。原始混沌的社會是眩暈,由通靈和偽裝支配,是遊戲裡的幻-擬;井然有序的社會是競爭性和偶然性的會計學,是我們的“行政生活”,是主機和算法機器。電子遊戲將算法扭結,生產出自己奇異的面貌:生產夢境的算法,由算法織就的夢境。本雅明在論述巴黎19世紀的魔術幻燈秀(fantasmagorie)的時候這麼說:“資本主義是一種自然現象,一場嶄新的夢寐藉此侵佔歐洲,與神話力量的再度覺醒相隨。”電子遊戲便是眾多夢境之一,它不是在社會的邊緣織夢,而是在信息技術裝置、算法裝置(dispositif, 也可以譯為“機構”,與上述的“行政生活”“會計學”等呼應)的核心之處締造混沌夢境。

3 Ce film dont vous n’êtes pas le héros(這部不是您當主角的電影)

Histoires parallèles(相似的歷史)

-作者這裡引用了一段1930年對電影的批評,只要將“電影”二字換成“電子遊戲”便跟今天批評電子遊戲的論調一樣,“沒有奧秘,沒有迂迴,沒有深度”“不是一種藝術”;然後是一段1845年對小說的批評:小說家們“在一天的工作後消耗的能量,本來可以更好地利用在研究有用的知識上面”。

-電子遊戲(jeux vidéo)不僅是遊戲(jeux),也是視頻(vidéo)。就像其他視頻載體(電視、電影)一樣,電子遊戲也運用了“圖像話語”(discours en images)。但電子遊戲和電影之間的鄰近性該如何去理解?

La contrebande des icônes(偷運影圈名牌)

-電子遊戲與電影之間的交流在一開始是單向的(在知識產權保護不像今天一樣盛行的時代,雅達利可以直接偷渡《大白鯊》[Jaws]裡的元素來做街機,任天堂的森喜剛系列也會令人想起《金剛》[King Kong]),電子遊戲借用電影、流行文化裡的標誌。這麼做使得遊戲空間從一開始便是已知宇宙的一部分:與主人公的關係、要完成的任務都無需說明書。

-1982年的《電子世界爭霸戰》(Tron)展現了電影相對於遊戲的優越性:電影的豐富體驗被視作遊戲這堆貧瘠像素塊的模板。在《電子遊戲爭霸戰》的年代,人們還不會搞混電影遊戲的圖像和電影的圖像。電子遊戲只是衍生物邏輯中的一環,只是眾多介質中的一種。

Shark Jaws街機臺。跟斯皮爾伯格的電影一樣。

Le syndrome de la cinématique(過場症候群)

-等到1990年代初,電子遊戲與電影之間的交流才變得更為豐富,與CD-ROM等光學存儲介質及三維圖像的普遍化幾乎是同時的。這為電子遊戲帶來的變化可與從無聲電影到有聲電影的變化相媲美。存儲介質的容量提升讓“過場動畫”(cinématique)——穿插在玩家行動之間的短片序列——得以出現,3D則使得類似於相機的、具有深度的鏡頭感得以可能。這兩者都與電影圖像關係密切:過場動畫得益於好萊塢的經驗,而三維圖像則使遊戲本身轉變成一種準-電影。

-但過場動畫的特點是,它會暫時懸擱遊戲行為:有遊戲的時候沒有過場動畫,有過場動畫的時候便沒有遊戲。就好像遊戲語言暫時退隱以讓電影語言表達自己。

-同樣的情況在遊戲改編電影的例子裡也有發生:遊戲通常以授權電影的方式改編上銀幕,但好像遊戲語言沒辦法翻譯成電影語言。(作者:戛納的“沒啥用棕櫚獎”[palme de la nullité]要頒給王晶的《超級學校霸王》[Future Cops],它用喜劇片和動作片的形式改編《街霸II》[Street Fighter II],廉價的服裝模糊指涉原遊戲裡的人物。)

L’impossible traduction(不可能的翻譯)

-遊戲裡最無法被改編成電影的是什麼?是玩家在遊戲地圖裡探索、來回奔走以解開謎題的時刻。《寂靜嶺》(Silent Hill)成功改編成電影是因為遊戲其實處處受原作的啟發:女主人公用手電筒照向場景以找尋能觸發下一步行動的要素……從這點而言,《寂靜嶺》與電子遊戲的圖像-行動(image-action)結構接近,它將觀眾代入到玩家視角里。

-過場電影被看作是在遊戲內敘述情節的默認選項。但在一些遊戲,譬如《半衰期》(Half-Life)裡,開發者將視覺和聽覺指示物(indice)融入到遊戲場景裡,從而在不打斷玩家控制人物的前提下指引玩家。(後面還舉了《最終幻想7》[Final Fantasy 7]對過場動畫的精妙運用:作為照料者的愛麗絲維繫著玩家的行動,但玩家在過場動畫裡卻對她的死無能為力。)

Cinéma-jeu(電影-遊戲)

-在3D技術的加持下,在電影和電子遊戲之間的交流以新的方式在繼續:不僅僅是將電影注射到遊戲裡,而且是讓遊戲變成一種電影。一部您當主人公的電影。它提供了諸多選擇的可能性。

-將電子遊戲變成觀眾能夠沉浸其中併產生互動的電影一直是媒體產業的古老夢想,而如今,這場夢終於成真,只不過更像是噩夢:焚燒的汽車,炮彈炸燬的橋,我躲在掩體後面……這是《決勝時刻4》(Call of Duty 4)的場景。它將動作片裡最緊張的片段抽出來,讓本來的觀眾成為主角沉浸其中。(另外的例子:初代《榮譽勳章》[Medal of Honor]重製了《拯救大兵瑞恩》[Il faut sauver le soldat Ryan]裡的場景)

-但電子遊戲僅僅是有互動性的電影嗎?它們的圖像話語有何不同?

En première personne(第一人稱)

-《毀滅戰士》藉助第一人稱視角和一鏡到底(即蒙太奇的缺席)來塑造自己的圖像話語。而在電影裡,第一人稱視角(主觀鏡頭)卻往往只服務於幾個特定的目的:主角被打暈、在追捕獵物等等(根據Alexander Galloway的Essays on Algorithmic Culture)。Galloway的結論令人意想不到:主觀鏡頭不是想讓觀眾化身為人物,而是要製造眩暈、製造脫離肉身的感覺(désincarnation)。

《湖上豔屍》(Lady in the lake)全程採用主觀視角,“觀眾陷入到遙遠抽離的夢境中,需要不停藉助鏡子裡的反射,或是視野裡拿著武器的手才不會擔心主角不存在,皆因他佔據的是一塊空無的場所。” FPS遊戲裡的玩家就像Maze Wars裡的移動眼球一樣,尋找著自己的身體和四肢。

-第一人稱視角不是在“模仿自然視角”,因為在自然視角里,我們要藉助朝向各個方向的微觀觀察才能讓大腦構建空間感,“視野是穩定的,但眼睛一直在運動之中”。第一人稱視角恰恰缺乏這種接續的運動,而將我們限制在一個單一視角里,以使我們集中和注意面前景象。

-那第一人稱視角怎樣能夠人為製造出令人安心的自然在場(présence naturelle)呢?首先是上下移動視角的可能性,而不僅是隻能向左右看;以及像《鏡之邊緣》(Mirror’s Edge)那樣,人物在奔跑時的呼吸和心跳能夠被聽到,從而給予玩家一種身體感知。但即使如此,讓玩家代入遊戲裡的角色依然是如此困難,這看起來像是電子遊戲的視覺語法的固有屬性之一。電影是締造共情(empathie)的機器,它有蒙太奇和特寫鏡頭;但遊戲除非採用電影的邏輯(過場動畫),否則很難創造共情。

-這聽起來很詭異:比起由導演創造的電影角色,我們不是應該離自己可以操縱的遊戲主角更近嗎?但“在電子遊戲裡,沒有(主要)人物,只有化身(avatars),也就是說只有傀儡,只有為行動邏輯而不是觀看邏輯預備的空位。”一塊用來“升級”的數據織物。

-但電影裡的主觀鏡頭跟電子遊戲裡的第一人稱最大的不同在於,前者是用來被觀看的,而後者則鼓勵玩家行動。這是一種圖像-行動(image-action)。

Le réalisme et l’immersion(實在論與沉浸感)

-怎樣理解電影裡的實在論?“我看到布拉德皮特走下了車……”而我不是真的看到一個人走下了車,而只是光點在屏幕上變動。在電影裡我們已經習慣用圖像來交換事物,電影裡的實在論是一種沉浸入圖像的形式。

-與戲劇相比,儘管電影呈現的是光點而不是有血有肉的人,但它反而是更真實的一方。電影的真實效應藉由非真實性來傳播,這不真實性不僅僅來自虛構,還來自能指。而能指的非真實性之所以能夠使電影更真實,是因為觀影時的沉浸感來自“自由放任”(laisser-aller),在漆黑空間裡像嬰兒一樣調動所有感知能力來看電影。如麥茨所說,在看電影時,我們可以放任自己在半醒之中夢到他人的夢。

-而在遊戲裡,真實感不是產生和看電影一樣的昏沉鬆弛,而是來自持續行動和反應的緊張狀態,來自知覺的過度投入(surinvestissement)。

-巴贊(André Bazin)的電影實在論:1、實在論首先指一種與拍攝本質相關的心理效應。電影是由自動裝置拍攝的,人的干預被降低到最小程度,“攝影的客觀性授予它一種在所有繪畫作品中都不存在的信服力”;2、在心理實在論之外,還有一層是形而上學的或生存論上的(existentialiste)實在論。電影圖像總是由無法縮減的剩餘(excès incompressible)所勾畫,在影像裡總有比我們刻意要去捕捉的更多的東西,總有比我們能看到的更多的東西,這是它的模稜兩可性(ambiguïté)。影像的這一特徵使電影能夠逃脫語言和符號的帝國,它可以重建符號之前的真實。

-而蒙太奇不僅削弱了影像在心理層面上的信服力,還重新將電影帶回到符號層面,將圖像當作符碼或象徵插入到句法裡,與影像的模稜兩可性相對立。

-而遊戲——以連續鏡頭來表現接續的動作,除了過場動畫幾乎不用蒙太奇(在這點上與巴讚的美學相契)——與巴贊論述的電影圖像全然不同:不是超出符號的圖像,而是統統來自程序裡的符號的圖像。從巴讚的角度看來,電子遊戲出乎意料地混合了圖像在根本上的非真實性,以及電影語法的激進實在論(因為它用連續鏡頭取代蒙太奇邏輯)。

Pointe et clique(到處點點)

-Point & click既可以指冒險遊戲裡的指向點擊類遊戲,同時也是電子遊戲本身的縮影:在圖像裡我們用鼠標到處點點,從而識別出哪些物體可以互動的,而哪些只是背景。電影的真實比符號更多(« le dépassement existentialiste »,生存論上的越出),電子遊戲則將世界還原成信息,圖像被“掃描”(scanner)以尋找出可互動元素,引領至下一步行動,玩家要做的不僅僅是像看照片一樣靜靜凝視呈現在面前的圖像:這是遊戲的嶄新實在論,不再是表象實在論(réalisme de représentation),而是行動實在論(réalisme d’action)。

近幾年最著名的Point & click遊戲無疑是《極樂迪斯科》(Disco Elysium)。

-Ian Hacking在科學哲學裡提出過一個概念叫“實驗實在論”(réalisme expérimental),與之相區分的他稱之為表象實在論:笛卡爾式的沉思(怎樣區分真實與夢境?如何確保表象起源自世界?)困擾哲學史許久卻得不到解答,但其實“真實”這個詞不僅僅引向表象的客觀性,它還支撐著我們的行動。在實驗室裡,“我們將那些可以用來干涉世界裡其他事物的東西,或者是世界可以用來干涉我們的東西稱作真實。實體(entité)依照規律被運用,以產生新的現象,以供我們審視自然的其他面向。它們是工具(outil),是我們用來行動而非思考的用具。”

-“對玩家而言,要做的不是解釋世界而是改造世界。”電子遊戲的實在論跟Hacking的想法正好一致。(不同的是遊戲裡只有符號,而沒有實體)

4 La machine intime ou l’écosystème hacker(機器摯友或者生態駭客)

La symbiose homme-machine(人機共生)

-Spacewar(《太空大戰》)在電子遊戲史上無可比擬的重要性不在於它是其中一個最早的電子遊戲,而在於它所承載的許多觀念——它的設計(design)、在人和機器之間全新的親密性——在今天依然適用。

Hack

-駭客對電子遊戲在1961年末的誕生至關重要。不同於當今常用的貶義,“駭客”一詞在一開始是MIT學生俱樂部的黑話,hack指的是沒有人曾經設想過的巧妙發明,一條既能提升工作效率同時又像藝術般優雅的捷徑,使得難以理解的複雜系統一下子清晰起來。

-長期借用給MIT的TX-0(即第一臺晶體管計算機)也至關重要:它使得直接編程控制檯、輸入代碼協助其執行成為可能——這是人機關係的重大變革。(一點小比較:同樣在MIT的IBM 704是如何運作的?首先要編寫一份指令集[jeu d’instructions],拿給技術人員之後他們會將指令集翻譯為打孔卡/IBM卡[carte perforée],再轉交給另一組技術人員來放到機器裡。幾小時或者幾天之後我們才會得到結果。“在人和機器之間根本沒有直接的、感性的、親密的通達方式。”)

-等到1961年秋天,PDP-1交付到MIT的電子實驗室,它受TX-0的直接啟發,除此之外加裝一塊顯像管屏幕。更重要的是它擁有一個開關按鈕——意味著不再需要專門的技術人員來啟動——再加上比TX-0低廉得多的價格使得它更容易給學生(或者說駭客)練手。這一切構造出了電子遊戲剛誕生時人機共生的生態系統。

Le fruit défendu(禁忌之果)

(就講了一下一群學生/駭客是怎樣做出Spacewar的,略)

La guerre des étoiles(星球大戰)

-Spacewar的兩大預設:1、模擬;2、太空戰爭的主題。換言之,Spacewar是一部太空戰爭的模擬器。為什麼偏偏挑中這兩點?(要知道自此以後遊戲就沒有離開過戰爭,“軍隊式的男性氣概”被刻在電子遊戲的DNA裡。)

-許多相互交叉的理由:1、大眾文化裡充滿科幻和奇幻要素;2、空蕩的太空需要的算力可以說是最少的;3、太空戰爭的題材讓創作者可以按照自己喜好自由發揮,不用受既有規則束縛(比如不用將重力納入運算);4、此外還有政治上的原因:在Spacewar誕生的60年代初,美國擔心在太空競賽中落後於蘇聯的衛星計劃(Spoutnik),擔心自己失去技術優勢。這種焦慮無疑在駭客圈裡扮演著一個重要的角色,畢竟他們的人工智能實驗室本來就受國防部的資助。Spacewar的潛文本是對戰爭的想象。製作團隊裡的人便說:“參與者能夠開發戰術,來用在未來的太空戰爭裡。”

Jouer, programmer(玩遊戲,編遊戲)

-除了太空戰爭的主題以外,高科技精英主義以及對模擬的關注也是Spacewar的主要特徵。在此之前從來沒有人能夠玩到一個實時(temps réel)的模擬宇宙。

(-後面主要是講歷史,以及當時開發出第一批遊戲的人經常在實驗室裡一呆就一整天,衣著邋遢、對其他事物漠不關心,甚至直接睡在裡面,生活和遊戲“處在同一片經驗區裡”——或許跟我們目前一樣。)

Basic computer games

-在遊戲與編程之間的滲透性(porosité)是當時的“大學生遊戲”最主要的特點之一,遊戲是用來玩的,但也是用來修改、修正、重新編程的。“Mods”繼承的正是這種轉變或重做既有遊戲的實踐。Spacewar本身便在長達15年間被改寫出眾多其他版本,各個模式的命名在今天也還在使用:雙人(en duel)、合作(en coopératif)、“免費開放”(en free for all)……

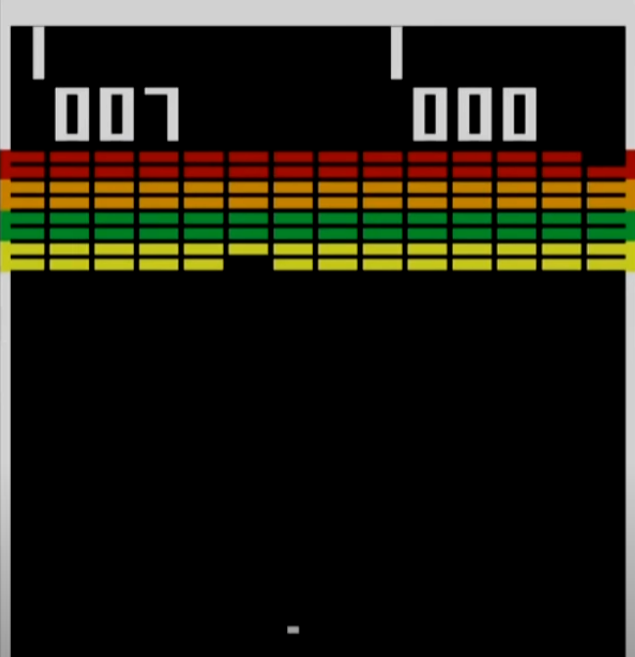

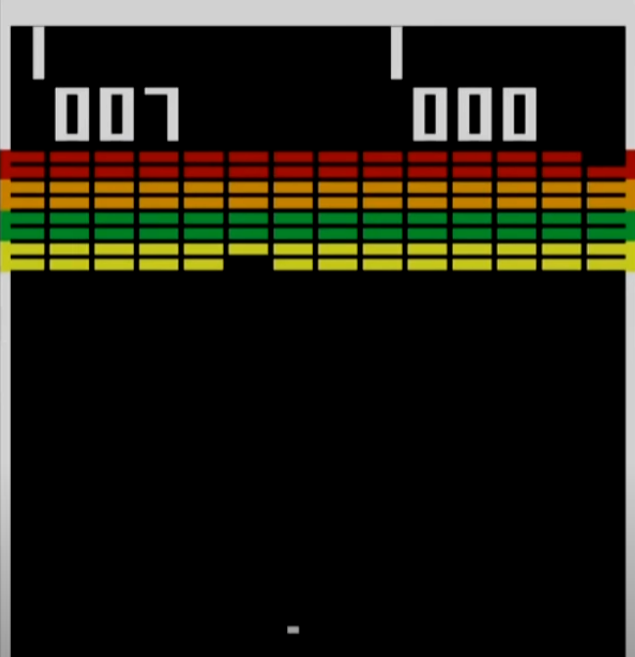

-70年代中期,遊戲已經不單單侷限在大學,而是隨著第一代微型計算機的推出進入消費者家中。Apple II在那時代統治了美國市場,而Apple的創立者——喬布斯和沃茲尼亞克——參與開發了第一款“打磚塊”(casse-briques)遊戲:Breakout。Breakout是最早使用BASIC語言移植到Apple II的程序之一。在70年代,BASIC是大學裡的機器(machine)和微型計算機之間的接口。它很適合初學者使用,也方便移植。此外,像“人民計算機公司”(People’s Computer Company, PCC) 、銷量過百萬而且被翻譯成多種語言的書

BASIC Computer Games也為電子遊戲“翻譯”到微型計算機的世界作出了貢獻。

Breakout演示

Simulateurs à paramètres(參數模擬器)

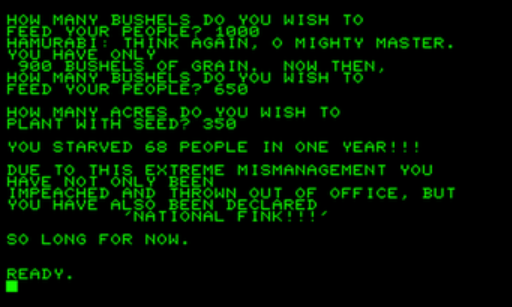

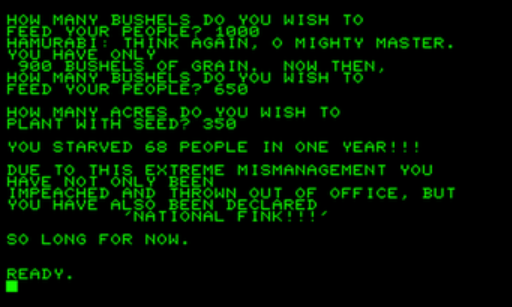

-在60年代和70年代,主要有三類遊戲在Spacewar開創的傳統之中發展開來:第一類是參數模擬類遊戲(simulation à paramètres),以Hammurabi為代表,你可以決定稅率、資源比例等等,在BASIC版本里遊戲甚至還會評估玩家的治理,比如“你的強硬手腕驚掉了尼祿和伊凡四世的下巴。”這類遊戲在同時期很多,甚至還有模擬體育比賽的。後來的《文明》(Civilization, 1991)與它們的親緣性是顯而易見的。Spacewar的模擬維度合併到數字參數裡頭,與此同時,參數模擬類遊戲將或然性納入考量也會令人想起1960年代的彩票、骰子等等依託計算機來進行隨機抽獎的遊戲。

Hammurabi,又名The Sumer Game。

Donjons et Klingons(地牢冒險與星際迷航*)

*直譯應該是地牢與克林貢(donjons是英文dungeons的音譯,klingons是《星際迷航》裡的一個種族)

-繼承Spacewar的第二類遊戲聚焦於在充滿敵意的空間之中的探索和移動,比如Hunt the Wumpus需要玩家在網狀系統內不停從一個節點移動到另一個節點。這款先行者隨後朝兩個截然不同的方向發展:地牢類遊戲(le jeu de donjons)以及空間探索類遊戲。它們代表兩類對空間的表象:地牢的過道沿著既定的軌跡,而銀河系的無際則通常由可供探索的網格表現。而這兩類看起來相互對立的空間其實是同構的,因為真正跟它們對立的是那種半開放的、有差別化區域的(山丘、峽谷、樹木……)空間,那時候的機器還不能表現它。

-空間探索類遊戲的代表是1972年的Star Trek(《星際迷航》),在9 X 9的網格內表現,每個節點又會通向同樣尺寸的新分區,目標是穿越銀河系追捕克林貢飛船。這類遊戲的探索領域能夠拓寬至無限,催生了合作遊戲和多人遊戲,而正是PLATO系統——類似於我們今天的雲計算——使得那時候的許多遊戲成為可能:最早的一些多人在線遊戲和3D遊戲都要歸功於PLATO系統。

-在線遊戲和3D這兩項發明也很自然地與地牢類遊戲相關聯,像《魔獸世界》(World of Warcraft)這樣與“副本小隊”(groupes de raid)一起擊敗怪物的遊戲便源自70年代後半期。與現在一樣,當時的玩家也用對話面板實時交流,藉助鍵盤快捷鍵輸入命令。

Aventure sans images(沒有圖像的冒險)

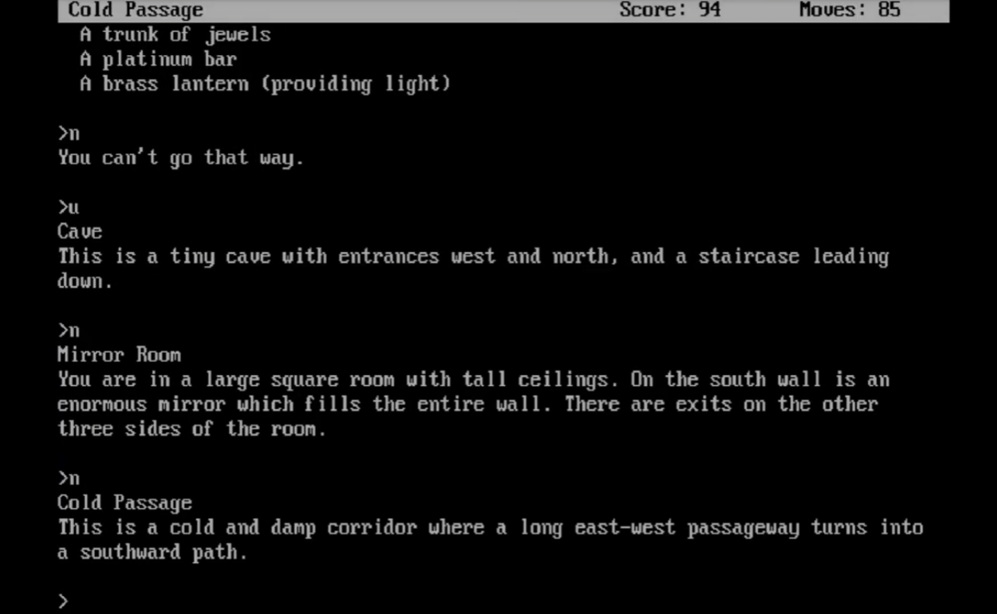

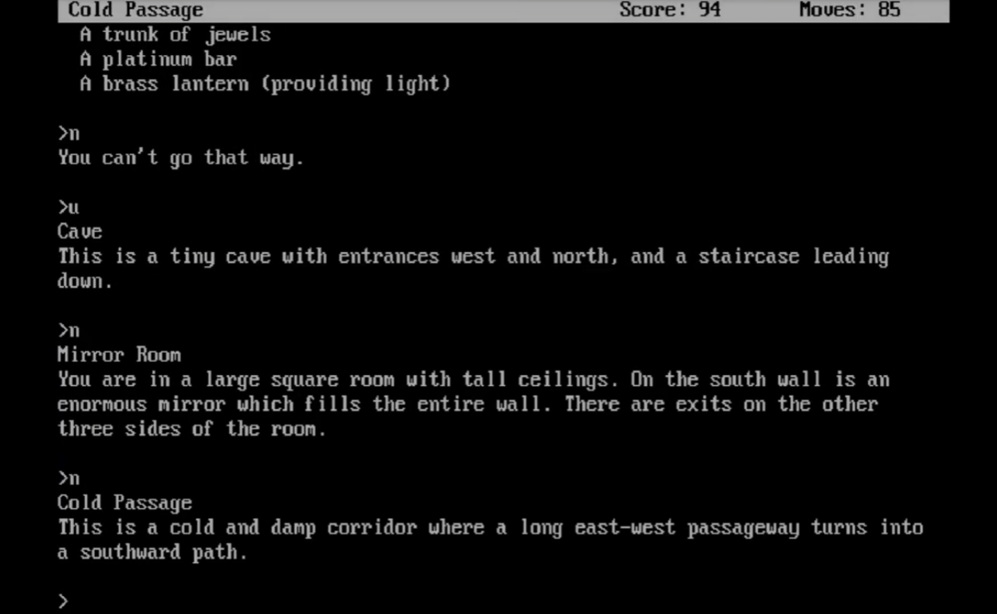

-最後一類遊戲是文字冒險類遊戲(l’adventure en mode texte),它出現得稍晚,最初的代表是1976年的Adventure和1979年的Zork。這類遊戲為遊戲世界提供文學描述,玩家可以用自然語言(“向北走”“撿起劍”)與之交互。

當年的Zork。文字遊戲看起來是從3D探索遊戲倒退回去,但它第一次提供給了玩家一個充滿細節、有幽默感又有誘惑的豐富遊戲世界。

-之後的文字冒險遊戲會引入圖像,會引入point & click,但這些都不能改變它的基礎。與模擬器和探索遊戲相比,它與Spacewar相關聯的是與程序設計的關係,畢竟在前兩者那裡,我們要做的只是輸入正確的指令,為了打敗程序而創造出新的程序。

Toutes les puissances du jeu vidéo(電子遊戲的全部實力)

-這三類遊戲都建立在Spacewar的遺產之上,也就是和符號機器的共生關係。而在70到80年代,角色扮演遊戲的出現整合了大學遊戲的所有力量,可以說是電子遊戲的轉折點。

-首先,角色扮演遊戲顯而易見來自地牢探險遊戲,而在圖像技術方面有所進步;此外,參數模擬類遊戲也被整合在內,比如戰鬥時的數值、裝備和角色的加點;最後,角色扮演遊戲也繼承了文字冒險類遊戲的傳統,我們可以在其中與非玩家角色對話,允許構建精心設計的故事。在80年代的街機和家用機裡都沒有與角色扮演遊戲對應的產品。在角色扮演遊戲裡,我們以開放的心態與計算機玩耍,數字、參數、程序和命令都在經驗裡展示出來,而不是隱藏在面板之後。“媒介即信息”,麥克盧漢是對的,我們不是在用電腦玩(jour avec l’ordinateur),就像電腦是遊戲的工具一樣,而是在玩電腦(jouer de l’ordinateur),電腦就是遊戲本身。

5 De la fête foraine à l’arcade, une histoire des vertige(從嘉年華到街機廳,一段眩暈史)

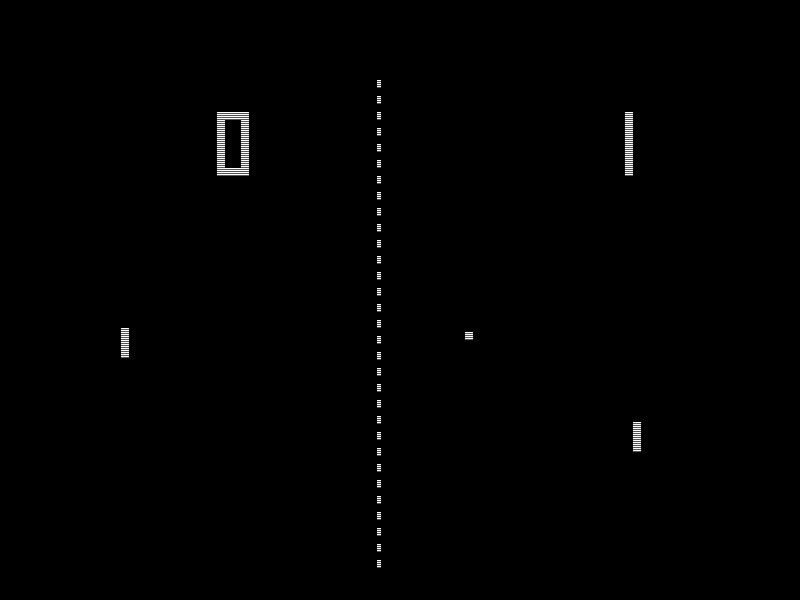

-諾蘭·布什內爾 (Nolan Bushnell),之前在遊樂園幹活,回到學校看到了Spacewar對自己說:如果我能把這個遊戲帶到遊樂園那我真的有可能會賺大錢。在1971年他創立雅達利,一開始只有兩名員工和500美金的資金,五年之後他以2800萬把雅達利賣給了華納傳播(Warner Communications)。在70年代,之前僅僅蟄居在大學圍牆裡的電子遊戲成為一種世界性現象。隨著Pong(《乓》)的大獲成功,我們能看到街機在酒吧裡、在銀行裡、在自動洗衣店裡、在牙醫診所裡……

Par-delà bien et mall*

*沒法翻譯,Par-delà bien et mal是尼采的《善惡的彼岸》,跟mal[惡]同音的mall則是購物中心,而bien[善]的另一個意思是“財富、物資”。

-街機的雙重轉向:1、從一種非營利的團體活動到一種有利可圖的商業生意;2、從大學(封閉的公共空間)到商業中心(開放的私人空間),“資本主義的黑魔法:從大學的抽象普遍性[*universel(普遍性)和université(大學)的詞根是一樣的]到購物中心無處不在[ubiquité]的具體性”。人機共生體更進一步,變為人類-機器-商品(homme-machine-marchandise)在商業中心過道上的共生。娛樂業在街機誕生時所起的作用是如此明顯,以至於街機臺的設計模仿的是更老的電機遊戲(jeux électromécanique,彈珠檯之類),需要玩家站著玩,而不是像我們在計算機面前一樣坐著玩。

-在1950年代末發明的購物中心體現的是在北美城市光景下的新消費文化,它的內部結構參考了19世紀歐洲的購物街——本雅明筆下的巴黎拱廊街搖身一變成電子遊戲的新場所。

圖源:《賈斯帕購物中心》(Jasper Mall, 2020)。電影裡的購物中心會在外頭架設臨時的遊樂場吸引人流。

-購物中心和遊樂園的關係很密切,毋寧說它們在某種程度上是對稱的:遊樂園是在事先安排好的空間中所進行的消費體驗;而購物中心的原則不再是將消遣視作商品,而是要把商品上升為消遣。一種我們稱之為“逛街”(shopping)的新體驗。

-而街機能夠和購物中心適配也不足為奇,因為街機就是遊樂園以另一種方式的延續:同樣的體驗,同樣的消遣,同樣像商品一樣販賣。它們的不同是街機可以在任何地方任何時間玩到,它藉助購物中心將遊樂園去位置化(délocaliser)和普遍化。

-而在街機臺上能玩的遊戲也與以往不同,“街機彙集了大多數陰暗的遊戲,它們被死亡和命定的失敗縈繞著,對玩家要求極其苛刻,通常表現得十分暴力,還伴隨著那種我們施加在自己身上的暴力。玩這些遊戲的時候我們只會不停失敗再失敗,唯一的希望唯一的目標僅僅是推遲我們的一敗塗地。”

Le génie de Bushnell(Bushnell的天才)

-街機的發展史展示了翻譯工作的困難。Bushnell在1971年想將Spacewar“翻譯”成街機,於是就有了Computer Space。但最終銷量慘淡,證明僅僅將Spacewar搬運過來還不足以發明街機。隨後他和Ted Dabney創立了雅達利。

High score(拿高分)

-然後是Pong的時代。(省略一段歷史)球拍被分成七個區域,將球以不同的角度打出去,越靠外角的度數越大。每四次和第十二次擊球,球的速度會增加,擊球的角度也會變大。這就使得遊戲不會一直持續下去——這是街機遊戲的前提。而這種加速也使得遊戲更加有趣,它是一個video skill game,考驗的是玩家的技巧和執行速度。

-而在一個Pong-like遊戲飽和的市場裡,雅達利不得不推出新的遊戲、嘗試新的概念,而這將標誌著街機在1972-1984年間的黃金時代。

Avoiding missing ball(不要漏掉球)

-那麼為什麼Computer Space失敗了而Pong卻成功了呢?比起Spacewar,《Pong》的世界極其精簡,而且兩者的“加速”截然不同:Spacewar的加速是玩家有目的地在使用的,而在Pong裡,則是玩家在被動經受整個遊戲漸進的、不可避免的加速。“在可控宇宙裡的戰略資源變成一種強加在遊戲宇宙之上的外在約束,確保玩家失去控制。Spacewar是一款關於完全掌控一個模擬宇宙的遊戲,Pong則是一款關於在面對無法避免的加速時失去控制、無法掌控自身(dessaississement de soi)的遊戲。”

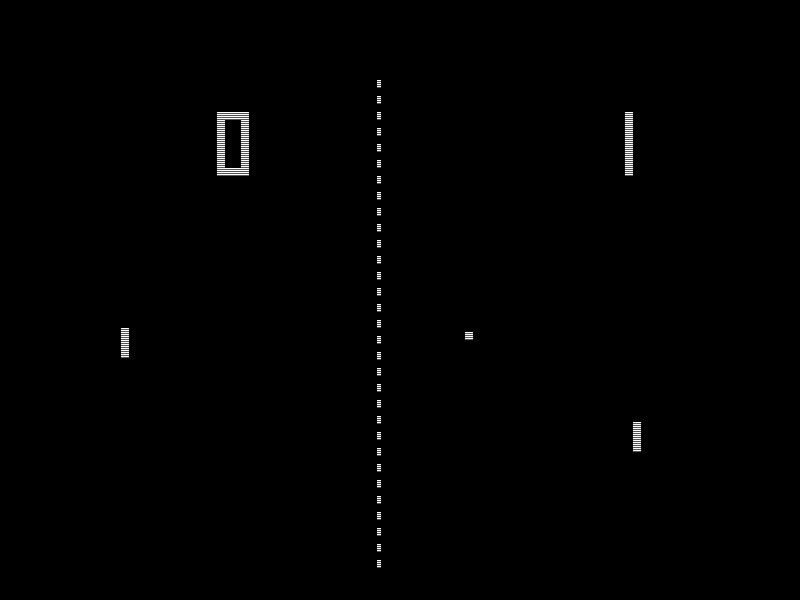

只有四要素的《乓》世界:球拍、球、分數和中間的球網。

-Pong的加速與bug非常相似:一個隨著每一步運算不斷增加的變量,最終導致程序崩潰。Spacewar上演的是人類心靈在機器所構築出來的澄明宇宙(程序)中所取得的勝利,贏得遊戲代表你技術更好、是一個更棒的駭客;而Pong則將一切顛倒過來,代表著人在機器面前不可避免的潰敗,在裡面贏代表的是你輸得更少。就像機子上貼的說明“不要漏掉球以取得高分”一樣,Pong的遊玩在本質上是防守型的,它鼓勵退回到自身(repli sur soi)而不是針對他者構想獲勝策略。這種顛倒使得電子遊戲與狂歡節的力量結合起來,將模擬-算法的宇宙翻轉成原始混沌(tohu-bohu)和眩暈。現在是機器的勝利,一個準-bug的勝利。

-儘管在1972-1984年間的遊戲多種多樣,但依然可以在書寫一部街機的自然史,找到在表面多樣性背後的形態學常數。我們大致可以區分出三類街機。

Pong Invaders(乓乓侵略者)

-第一類:Pong-Rebound(雅達利做的排球遊戲,與Pong的原則一樣但“球拍”被移到屏幕下方,到垂直向度上)- Gunfight(從操縱球拍變成操縱牛仔,目的從“不要漏掉球”變成“不要被子彈擊中”[balle在法語裡既是球也是子彈])→Breakout(上文提到過。其實是將Pong轉變成單人遊戲,另一位玩家變成了磚塊牆)→Space Invaders(Breakout裡不動的磚牆變成一群外星人)。這一系列遊戲的基礎是能夠在垂直或水平線上移動的、可以發射東西的球拍-牛仔-飛船,整個系統隨著遊戲進程不斷加速。

Space Invaders,當年火熱到令日本的100日元硬幣短缺。

La voie du labyrinthe(迷宮裡的路)

-上一類遊戲受兩條規則制約:1、移動極其受限;2、遊戲世界被框在一個屏幕裡。改變這兩條規則便能衍變出其他兩類變種。

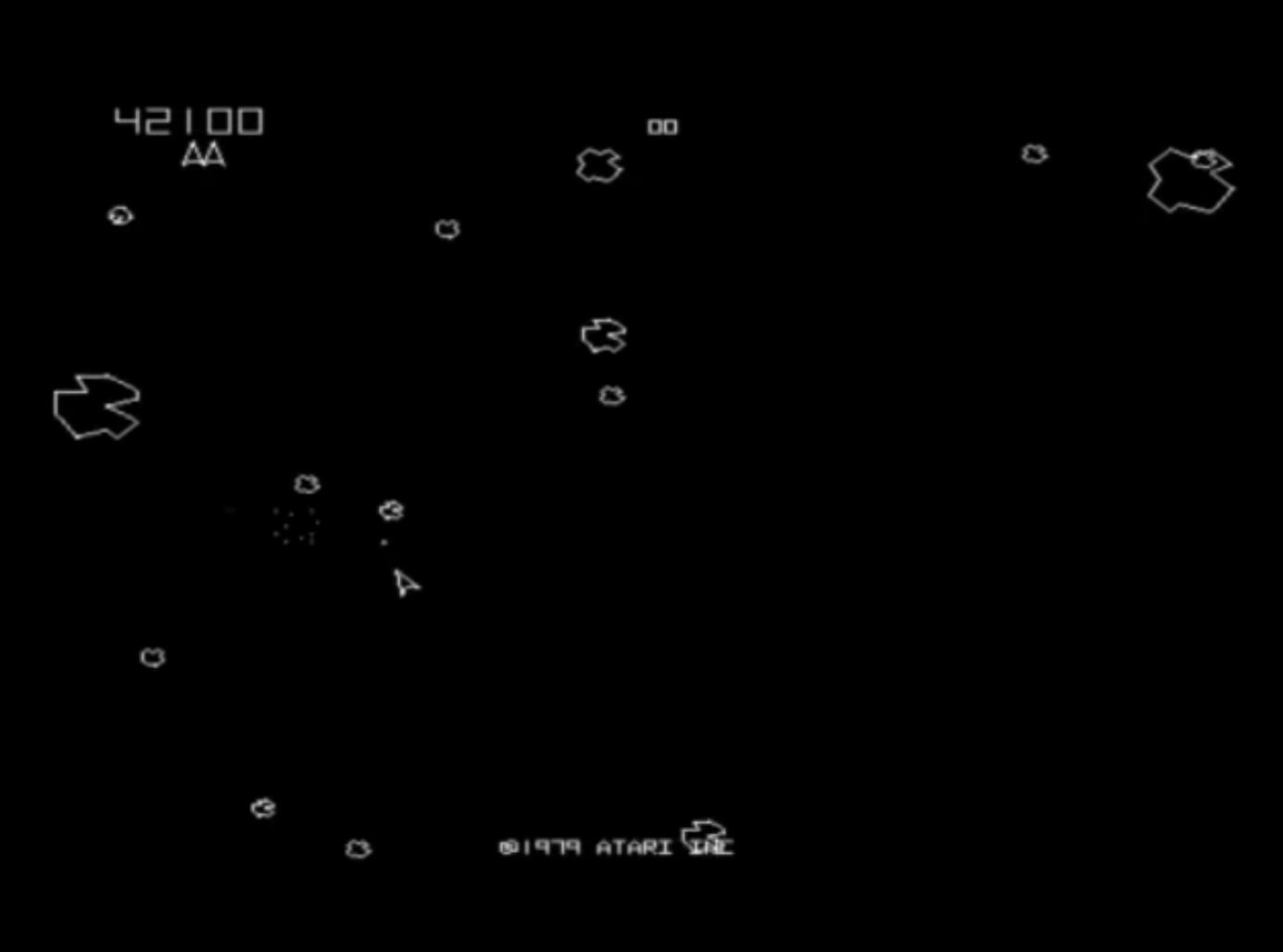

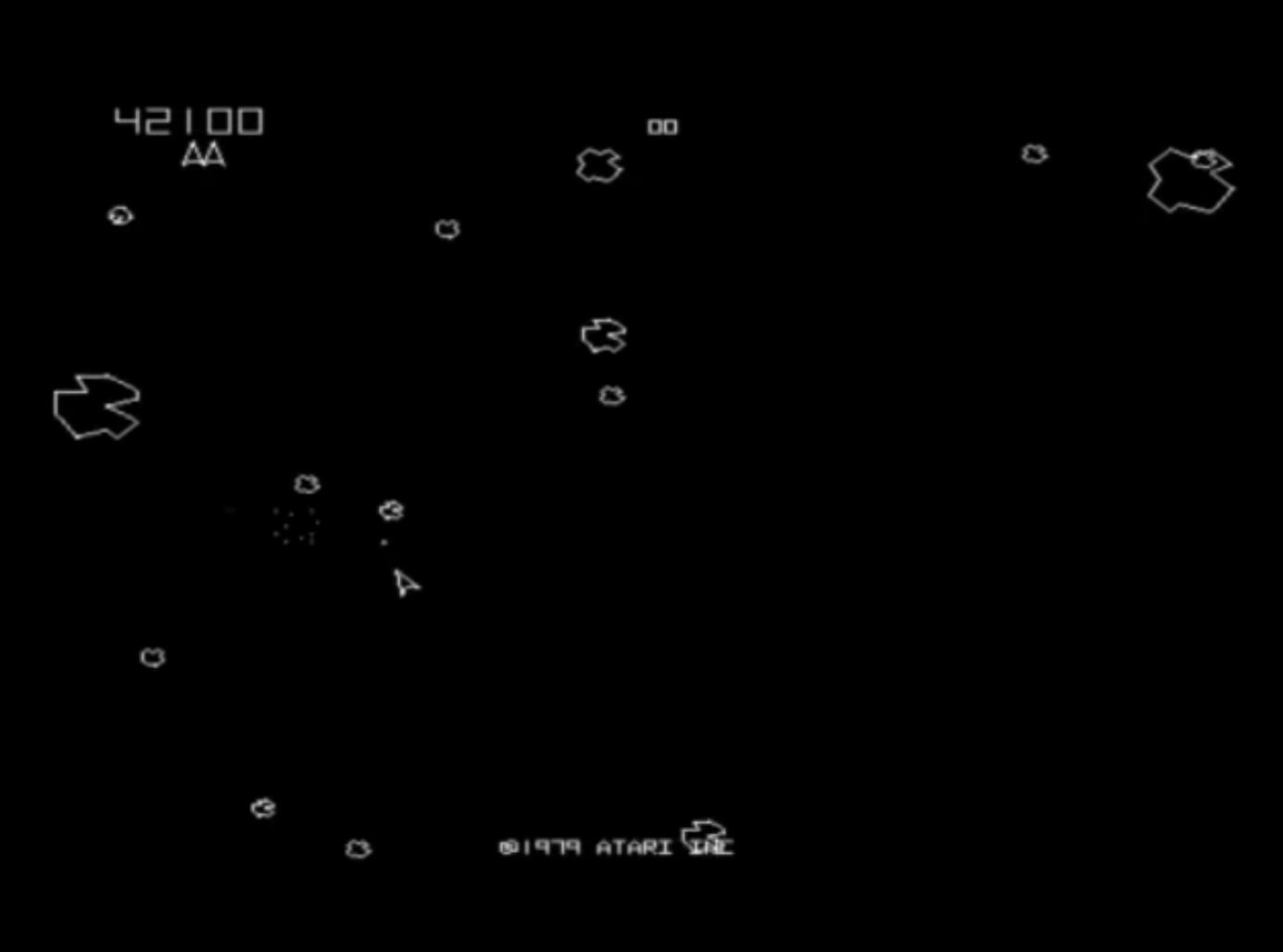

-倘若容許玩家自由移動?但為了讓它是遊戲,自由移動需要配套一系列的限制:要麼是靜態的迷宮,要麼是動態的、劃分出安全區/危險區的“怪物”。這兩類限制可以並存。比如Gotcha,玩家之間需要在迷宮裡上演追逐戰;又比如Tank,在前者的基礎上玩家不僅需要移動還需要發射/躲避投射物。這一類型的一個巔峰是Asteroids,玩家在一個不斷充滿隕石的空間裡,他/她可以打碎隕石來獲得移動空間,但被打碎的隕石會變成小塊綻飛,可能比之前更危險:玩家自己創造出框住自己的迷宮。

Asteroids的界面。

-Gotcha還是競速遊戲的鼻祖:這次不再扮演球拍,而是扮演躲避“球拍”(各類障礙物)的球。實際上,Gran Trak 10更經常被稱為“第一個競速遊戲”。但競速遊戲其實是一類在嘉年華時期已經存在的遊戲,電子遊戲只是侵佔了這一塊傳統遊戲的領土。迷宮遊戲(靜態迷宮、動態迷宮)和競速遊戲的結合則是有史以來最著名的街機之一:Pac Man(《吃豆人》)。Pac Man裡的鬼魂將空間動態劃分為安全區和危險區,玩家還有機會吃下大力丸變成追逐鬼魂的一方,將空間的動態生成推向極致。它的競速一面可以從Head on(Pac Man是對它的改編)看出來:在迷宮裡移動一部車,吃完地上的點。這樣我們就有了第二類遊戲:Gotcha-Tank-Gran Trak 10-Head On-Pac Man.

Du monde clos à l’univers infini(從封閉空間到無限宇宙)*

*其實就是柯瓦雷(Alexandre Koyré)那本書的法文名。

-怎樣讓遊戲屏幕擺脫單塊屏幕的限制?最簡單的實現方法是做複數關卡(tableau),就像梅里愛在他的遊樂場電影裡做的那樣:從一個機位直接轉到另一個機位,中間不穿插蒙太奇;再之後的方式是滾屏(scrolling),第一個滾屏遊戲是Speed Race,一個競速遊戲。滾屏遊戲把屏幕變成一塊臨時窗戶,讓我們看到尚待探索的廣闊世界的一塊斷片。(也許令人驚訝的是,由於技術緣故,滾屏遊戲在很長一段時間裡都是垂直向的,如今統治2D遊戲的水平滾屏遊戲要在很久之後才出現。)

-最後一種突破遊戲空間的可能性是3D遊戲(跟隨著大學遊戲的道路):不是要沿著屏幕邊界打開世界,而是從屏幕內部鑿出縱深。從1976年開始,我們能看到一些“偽3D”遊戲,比如Night Driver,一部開夜車模擬器。後來,向量(vectoriel)作為一門新技術被用在3D顯示上,應用這門技術的代表作是Battlezone。這種展現三維接續空間的遊戲慢慢滲入到其他遊戲類別之中,比如Zaxxon,它是Space Invaders的變體,但用等距視角呈現,而且是一款滾屏遊戲。操縱的飛船不僅能從左到右,還能自上而下移動。

Zaxxon,可以和Pac Man媲美的街機遊戲高峰。

Le jeu et la perte(所戲與所失)

-以上所有的街機都有一個共同但奇怪的特徵 :玩家不可能贏。街機的基本原則是遊戲相對於玩家的溢出(débordement)。

-這種溢出可以用多種形式表現,比如時間的失控(遊戲系統的漸進加速),比如空間的飽和(屏幕裡逐漸填滿玩家要躲避的東西),要麼兩者兼有。玩家在街機裡無可避免地被時間和空間背叛。“Just enough frustration to encourage replay after replay”,這裡將實體經濟和力比多經濟相連通。

-大學遊戲和街機都是模擬器,但它們涉及的是兩種不同的用具經驗。前者模擬的是憑藉一次次嘗試和失敗得到最佳管理結果的過程,它是一種電腦遊戲(jeu d’ordinateur),將一切置於秩序(ordre,這裡是法語裡ordinateur-ordre的文字遊戲)之中,是一門控制技術(technologie du contrôle),或者像圖靈說的那樣是一個“決定論系統”(système déterministe);後者模擬的則是事故,是逐漸變得無法收拾的狀況,它是一種非電腦遊戲(jeu de désordinateur),帶來的是無序(désordre)。

-為什麼人們要為了輸而玩?這一點經常被一層輕柔的面紗所掩蓋:比如玩家可以贏他/她的對手(即使實質上不是贏,而是輸得更慢),比如可以挑戰高分(high score),又比如在1980年代中開始出現一類線性遊戲,在裡面可以一路通關直到擊敗最終boss(即使你要不斷投幣換取生命)。

-街機的秘密在於它的高潮時刻,也就是在失敗之前的一刻。“在這一刻,走錯哪怕一步都是致命的。然而奇蹟生還的可能性依然存在,在大腦已經過載的時候用雙手逃出生天的可能性依然存在。街機生產一種眩暈,一種溢出自身,一種身處懸崖邊緣的極度專注。”

-街機的形式和內容是契合的。人們常常會驚訝於街機裡的暴力行當,在這個妄想症宇宙裡到處都是外星人入侵、彈道導彈雨等等,但這些暴力只是折射著我們施加在自己身上的暴力——玩街機就是故意讓自己處在恐慌發作的邊界。而且,當我們投幣重玩的時候,這象徵著我們上次的失敗已經被消耗掉了(“我們總要失去點什麼”)。“在街機裡,有我們作為祭品呈獻給無情機器之神的兩角五分硬幣,有能夠激起家長所有懷疑和焦慮的煙霧繚繞的昏暗遊戲廳,有一個充滿男性氣質和青少年做派的氛圍。”街機是青少年的,它是一部危險駕駛模擬器。就像競速遊戲一樣,即使加不加速由你操控,但計時器(timer)和保存點(checkpoint)則讓你不得不冒險加速。

6 Le salon, la télé, la princesse et maman(客廳、電視、公主和媽咪)

書的封面圖。一家人在玩Space Invaders,女兒將雙手分別搭在電視和爸爸的肩膀上,從而使得在屏幕和稍微後退的母親之間形成了一條鏈。這幅照片也像一面鏡子,牆壁上的棕櫚樹和電視後面的綠色植物是一對對子,同樣在牆壁上的郵票集跟遊戲裡整整齊齊的怪物也是一對對子,而媽媽的對子——則是屏幕和主機,她們將家庭聚合到了一起。“在媽咪的庇護之下游戲回到了客廳。”

Transformez votre téléviseur !(改造一下你家的電視!)

-雅達利2600(或者叫雅達利VCS)盒子上的標語:“將你家的電視改造成一場精彩刺激的的冒險吧,你和你的家人都能享受到這一切!”

-電視機在客廳裡佔據顯要的戰略地位,它是一位開明的暴君,通過沙發位置的擺放來決定整個空間佈局。“看電視就相當於佔據了家庭空間裡的一個特權場所。”

-電子遊戲與電視機結成同盟使得它成為一種真正的大眾產品,電視革新了購物中心曾經做過的許諾:無處不在(ubiquité)。比如Space Invaders, 最成功的街機遊戲之一,在美國有6萬臺機器,在日本有30萬臺,其中10萬臺是有授權的;但它的卡帶版本僅僅在VCS一臺主機上就賣了超過一百萬。

Au pays des Bisounours(在愛心熊的國度)

![愛心熊(英語:Care Bears/法語:Bisounours[法語詞根可能是Bisou和ours的混合,直譯親親熊]),80年代流行的玩具/動畫。](https://image.gcores.com/939440a4-3f97-4ae6-a231-d9ec20b40edd.png)

愛心熊(英語:Care Bears/法語:Bisounours[法語詞根可能是Bisou和ours的混合,直譯親親熊]),80年代流行的玩具/動畫。

-在80年代,我們能看到主機遊戲與玩具和動畫結成了某種親緣關係:一隻手是我們可以擺弄的可動玩偶(補充:在60年代和70年代,玩具產業經歷了一次重大變革,從手工藝品變成了大規模生產的工業製品),另一隻手是我們不能掌控的、但是能夠講故事的卡通。而電子遊戲正把兩者的力量結合在一起,創造出一個系列化的故事宇宙(動畫的力量),裡面有玩家可操控的人物(玩具的力量)。“就像Spacewar需要依靠主題公園才能分娩出Pong一樣,Pong也需要依靠動畫和玩具才能分娩出Mario”。萬代(Bandai)在80年代的主機遊戲上無處不在,六個《龍珠》(Dragon Ball)遊戲,兩個《聖鬥士星矢》(Chevaliers du zodiaque)的角色扮演遊戲……而《馬力歐》系列在那個時期則衍生出不少於五部連續劇、兩部電影、一部情景喜劇,更別提他在漢堡包麥片盒牛奶盒通心粉包裝等等上的出鏡次數了。

De la première à la dernière cartouche(從第一盒到最後一盒卡帶)

-乍看起來,主機遊戲似乎實現了街機的長久夢想,將遊玩時間拉長至無限。但正是這“無限”帶來了問題:沒有人想要一直玩一臺只能玩Pong的遊戲機。於是帶有可拆卸卡帶的遊戲機(比如雅達利VCS)成為主流。

(後面大概講了一下雅達利大崩潰的事情,略。)

Adventure, Pitfall et Chuck Norris

-大量的VCS遊戲都是街機遊戲的改編,但它們往往在質量上不如原版。這是在說VCS沒有自己適應客廳環境的原創遊戲嗎?至少還有體育遊戲。體育遊戲是街機時代的產物,但在客廳時代,體育遊戲的份額卻大幅增加。體育遊戲在電視上看起來就像是真實的體育賽事一樣,催生出電視節目-遊戲之間的連續性。

-1980年的Adventure標誌著動作冒險遊戲(l’aventure-action)這一專為主機打造的遊戲類型誕生。它結合了街機的按鈕操作(action pousse-bouton)和探索類遊戲(繼承當初文字冒險類遊戲的核心思路,但在當時因技術所限是“無文字的文字冒險遊戲”)的樂趣。可以比較動視的遊戲Pitfall(《陷阱》)與同年的Jungle Hunt。兩者都是關卡探索遊戲,Jungle Hunt裡的主人公要吝惜自己有限的生命數,竭力躲避障礙;Pitfall的邏輯則全然不同:玩家沒有生命限制,而是要在20分鐘裡儘可能地探索世界——這是街機遊戲在結構上禁止的遊戲類型。如今,玩遊戲不再是花錢買濃縮眩暈,而是要在其中消磨時間(prendre son temps avec le jeu)。這兩款遊戲是任天堂的NES(Nintendo Entertainment System)上最為著名的另外兩款遊戲的前身:Pitfall開啟了《馬力歐》之路,而Adventure則是《塞爾達》的一種。

-1983年的Chuck Norris Superkicks則是VCS的破產承諾的縮影:表面上看起來,這款遊戲提供了一個可供探索的廣袤世界,甚至還會在探索的俯視角和戰鬥的側視角之間切換(以後能在NES上的一些日本角色扮演遊戲裡找到同樣的配置);但實際玩起來卻因為VCS的技術侷限很難操縱。

Nintendo Power(任天堂力量)

-在1985年,電子遊戲行業已經半截入土。“主機遊戲和呼啦圈一起被埋入公墓,裡面葬著莫名其妙的時尚、一時的瘋狂和被遺忘的新奇玩意。”但失敗的原因既是經濟上的,也是形式和美學上的:主機遊戲是微觀地理學的反常產物(aberration microgéographique),它不能夠產生一種適合於新的場景(客廳)的嶄新經驗。但幾個月之後一切都將改變,任天堂將登陸美國市場。如果說雅達利將卡帶遊戲機普及化的話,那麼任天堂則發明了與之配套的體驗。

-任天堂將街機和主機的關係完全顛倒了。1986年的Play Choice 10將NES上的遊戲搬到街機臺上,但玩家投幣不再是為了買生命,而是為了買時間——它無論玩家技術如何都會以同等程度被消耗。

SNES(Super Nintendo Entertainment System)上的《超級馬力歐賽車》(Super Mario Kart)現在可以加入Nintendo Switch會員來遊玩。

De la Famicom à la NES(從紅白機到NES)

-同一款主機的兩條道理:1983年任天堂在日本推出FC主機(Family Computer,國內多稱紅白機)。FC走的是雅達利的既往路徑,遊戲大多是街機遊戲的移植和體育遊戲,不同之處只是對第三方的內容嚴格控制;1985-86年任天堂在美國推出NES,幾經艱辛之後靠《超級馬力歐兄弟》(Super Mario Bros.)大獲成功。

Nouveaux rôles(新角色們)

-在NES上有三類無法在街機上找到對應物的遊戲:橫向卷軸遊戲(jeu de plate-forme à défilement horizontal, 1985年的《馬力歐》)、動作冒險遊戲(1986年的《塞爾達》)和日本角色扮演遊戲(1986年的《勇者鬥惡龍》)。

-發明角色扮演遊戲(role playing game, RPG)需要一場雙重轉移:從美國到日本的地理轉移(為了發明所謂的Japanese RPG/JRPG),以及從辦公室到客廳的家庭微觀地理轉移。用辦公室電腦玩的RPG是一種“辦公室色情”(érotique du bureau),將數字表格轉化為幻想宇宙,將Excel轉化為慾望對象,這種西方RPG和電子表格同一時間出現在了微型計算機上。

-JRPG與西方RPG的不同主要有三點:1、JRPG摒棄了西方遊戲慣用的3D地牢視角,轉而用2D視角以及戰鬥時的側視角來表現;2、大多數JRPG採用一種“卡哇伊”美學,可愛的人物總像是從動漫裡跑出來的,比如《勇者鬥惡龍》裡著名的史萊姆,使其與電視上風靡的卡通類同;3、與美式RPG裡的“通用人物”(personnage générique,我們給它取名、提升他/她的數據——“愛慾化的Excel表格”)不一樣,JRPG的人物被預先寫定並且擁有自己的性格,敘事的重心是發掘由幾個人組成的主角團的內心。

L’histoire du plombier japonais(日本水管工的故事)

-馬力歐這名角色第一次出現是在1981年的街機《森喜剛》(Donkey Kong,常譯為“大金剛”)上。《森喜剛》在街機界極為獨特,它整合了一系列已經存在但分散在各個遊戲裡的改革:平臺遊戲(由1980年的Space Panic開創)、多樣化關卡(variété des tableaux,由1980年的Phoenix開創)、獵人和獵物之間的地位扭轉(當馬力歐用錘子砸翻追著他跑的怪的時候。Pac Man)、開場幕(la scène d’exposition, 1980年的Lupin Ⅲ[《魯邦三世》])。街機的結構——玩家要避開一切陷阱和障礙物儘可能生存更長時間——在《森喜剛》這裡有所鬆動,自我保護和與自身的面對面(face-à-face avec soi)變為“營救公主”,營救一個第三者(三角結構:公主、逮住公主的大猩猩,和玩家)。這款街機遊戲有著一個積極的目標,一個結局:第一次我們可以在街機裡面贏(儘管最後一關的重逢是短暫的,遊戲會在重新開始的時候變得更加困難)。

La console sur le divan(躺在沙發上玩主機)

-1985年的NES遊戲《超級馬力歐兄弟》拋棄固定關卡,在遊戲場景的水平滾動之中延展。遊玩體驗不再是抵抗無盡的加速,而是探索一個內在於屏幕的空間。來自家用機的探索維度和來自街機的底層操作雜交為一個具備即時性的、可供行動的可感世界。它還為孩子打造了一個動畫風格的色彩斑斕的幻想宇宙——一切都與主機遊戲的結構相符。

-但還不止於此。如果代表街機巔峰的吃豆人是倒退回口欲期的症狀的話,那麼馬力歐和林克這對老朋友是不是對悲情公主有著強迫性趨好呢?我們如今很容易忘記“營救公主”這件事在當時是多麼有獨創性,它在遊戲的敘事結構和遊戲本身之中構造出類同性:要想遊戲繼續就得救出公主。

《超級馬力歐兄弟》與戀母俄狄浦斯情結的空間是一致的,它與經典的角色扮演遊戲不同,遊戲不是在敵人被打敗的時候結束,而是在桃花公主(Peach)被救出來的時候結束。可憐的馬力歐真是一名失落專家,每次快要救出公主時蘑菇隊長都會說“我們的公主在另一座城堡!”然後我們按B鍵到下一關。在此,遊戲空間構建在公主的缺席之上,跟“禁止消費對母親的慾望”這項禁令完全相符。這也模仿了主機遊戲的微觀地理學空間(媽咪在客廳裡)。

《超級馬力歐 奧德賽》(Super Mario Odyssey, 2017)的結尾,馬力歐附身到庫巴(Bowser)身。(圖源:Ninbanyan)

-而《塞爾達》的編年史則是《馬里奧》的移印。《塞爾達》依然可以看作是一種雜交遊戲,探索與動作的雜交、可探索宇宙和街機機制的雜交。但與JRPG不同(儘管它們很接近),《塞爾達》聚焦的是一位孤獨主人公,而不是一幫主角團;它同樣採用了《馬里奧》的俄狄浦斯結構,街機裡的心理灌注(暴力的青春期)投射到家庭空間裡,當然是在媽咪的監管之下。

Sega, Sony, et les autres(世嘉、索尼與其他)

-世嘉的失敗是因為它的主機面向的受眾比任天堂的更為年長,從而使得它要和其他微型計算機(“青少年用的機器”)競爭。而且它在客廳和房間之間左右為難:源自街機的主機應該在青春期少年的房間裡,但它卻偏偏要接上客廳的電視才能玩。

-索尼的Playstation在兩個方面與任天堂的機器區分開:CD-ROM和3D,它們都源自辦公室電腦。這產生了一種新的遊戲語法,其中最好的例子莫過於第一人稱射擊遊戲:街機遊戲與電腦遊戲在三維體制下的相遇。

7 La politique de l’algorithme(算法的政治)

“電子遊戲代表著一種只有在當代、在後工業時代才能存在的媒介形式,標誌著信息技術的無處不在。快感的輸出機制在經濟和政治權力的中心處運作。”

Un igloo blanc(白色雪屋)

-在Paul Edwards的The Closed World這本書裡,他介紹了美軍在越戰時期為東南亞空軍行動所設的指揮中心,Igloo White。Igloo White實現了“電子戰”的夢想(和噩夢),將現實轉換成符號構成的閉合世界:檢測到信號之後,計算機就會計算出方向和位置,將座標用無線電傳送給區域內巡邏的F4戰機,駕駛員要做的僅僅是讓自己被引導過去,計算機甚至可以遠程控制炸彈投放。這一切只花五分鐘。Igloo White將龐大的世界還原成信息視圖的冰冷透明性,象徵著符號體系的效力(l’efficacité du symbolique)以及銘寫的暴力(violence de l’inscription)。但另一方面,這個世界又抗拒被吞併入窄小的象徵符號體系:越共用播報著卡車行駛聲的磁帶收錄機欺騙計算機,炸彈被導向至寥無人煙密林之中。

-Igloo White——它的操作人員當時稱之為“巨型彈珠檯”——跟一個電子遊戲很像:2009年的《決勝時刻:現代戰爭2》(Call of Duty : Modern Warfare 2)。這款遊戲的視覺噱頭之一是提供給玩家一個標出行動地點的衛星視角,使玩家產生幻覺誤以為能進入到計算機、進入到符號世界的內部,以為能夠讓抽象世界和現實之間的距離消失。這是遊戲的“偽-實在論”。

《決勝時刻:現代戰爭2》的截圖。(圖源:Semenix Gaming)

-而2006年模擬核對抗的Defcon甚至要更直白:遊戲的目的是要用核彈比對手製造更多的死亡,遊玩界面自始至終停留在數字化的控制指揮台,上面樸實無華地顯示著數以百萬計的死亡人數。電子戰場和符號體系的暴力清晰可見。

-《文明》可以看作在隱喻算法系統對真實世界、對歷史和地理的消化:開拓疆土、征服城市……但人類已經這麼做很久了,我們有地圖冊、有百科全書……計算機將一個三百年的形而上學幻想化作日常生活的結構:令實存(existence)和符碼(code)對等。這個萊布尼茨式的夢想在先天維度上體現在一個通過計算來造世的上帝形象之中,而在經驗維度上則由計算機——它將一切現實的數據封鎖在符碼之中——來實現。

在《群星》(Stellaris,2016)裡,我們文明的腹腳伸向外太空,藉助這塊充斥數字陣列的Igloo White指點江山,將無垠宇宙收為囊中之物。

La vie sans friction(無摩擦生活)

-信息技術最為主要的特徵或許是它創造和維持了一個銘寫連續體(tissu continu d’inscription),永遠在修改,永遠在膨脹。

-比爾蓋茨在1990年期盼互聯網能夠帶來“無摩擦”的資本主義,而在今天,“無摩擦”代表的已經不只是資本主義的新階段,還有一種新型個體性。比爾蓋茨用這個詞是想表明互聯網能夠帶來對市場狀況的全方面認識(“如果每個買家都能知道每個賣家的價格……”),能夠帶來一個概覽性的、去中心化的視角;另一方面,“無摩擦”涉及到的不僅是貿易系統,還有具體的人。“今天製造的商品既有大規模生產的也有定製的”,而每個消費者都要登記、更新他/她的個人信息,以便商家提供合適的商品(如今我們在互聯網上每天都這麼幹)。這種全新的個體性消費實現了一個古老的夢想:社會和私人之間的和諧。而買家-賣家的關係也從階級鬥爭變成“隨顧客喜好自動調整”,auto-ajustement。

-還可以考慮一下調情(flirt)的例子:與其說互聯網是拉郎配的新紅娘,倒不如說它讓調情變得像市場交易一樣。我們從個人的興趣愛好資料出發來做交易。

Messages de guerre(戰爭訊息)

-遊戲的政治層面何在?最為顯見的是包含在媒介裡的內容和訊息。比如2009年在美國引起爭議的Six Days in Fallujah(《費盧傑六日》),它想以策略射擊遊戲的方式重建2004年在伊拉克城市費盧傑的戰役,引起爭議的一部分原因是因為美軍在費盧傑使用了非常規武器(而且當時戰爭尚未結束),而最後導致項目取消最為重要的原因是開發組“出於客觀考慮”不僅諮詢了美軍,還諮詢了伊拉克的“反叛軍”,嘗試考慮“敵人”的視角來展現戰爭。這款遊戲可能是一個極端的例子,但是電子遊戲總不可避免地有其政治化的一面,就在它們將角色二元劃分為朋友和敵人、劃分為開槍的人和死掉的人的時候。

-電子遊戲史上第一次引起爭議的大事件是1976年Death Race的推出:玩家需要駕駛汽車碾過殭屍(顯示為像素塊,我們可以輕易想象成普普通通的行人),暴力被賦予合法性。而根據一項研究(Nina Huntemann),9.11事件對電子遊戲的影響伴隨著特別行動、秘密戰爭等等主題的興起,彷彿布什政府在第一人稱射擊裡找到自己的忠實回聲(比如2010年以刺殺卡斯特羅開場的《決勝時刻:黑色行動》[Call of Duty : Black Ops])。Hautemann強調電子遊戲能表現最為當代的問題,她比較了《我們為何而戰》(Why We Fight, 2005)這部好萊塢戰爭宣傳片和電子遊戲,而結論是:我們在電子遊戲裡不問為何,而是在問:“How to fight?”

Ami, ennemi(敵友)

-電子遊戲的政治化還不止這一層。我們會發現,電子遊戲的本質特徵之一是能夠輕易調換陣營,能夠輕易在“單人遊戲”和“多人遊戲”之間切換。《反恐精英》(Counterstrike, 1999),玩家在裡面或扮演恐怖分子或扮演反恐精英,這意味著玩家在不斷切換自我認同嗎?毋寧說根本沒有自我認同,遊戲結構的晶瑩剔透讓兩個陣營之間的對立就像是紅色和藍色之間的對立。

-而在單機裡也會遇到這種角色顛倒的情況。2003年的Quest for Saddam是一款第一人稱射擊遊戲,目的如同遊戲名一樣明瞭;而它被一個親基地組織篡改成了Quest for Bush,僅僅修改了穿著、裝飾和敵人的“皮膚”,在遊玩層面可以看做是同一款遊戲。敵人和朋友的認同被顛倒,甚至被取消,就像是電子遊戲媒介的特徵之一。

-在American’s Army(是美軍用來徵兵的遊戲)這個系列裡,我們能看到它如何想盡辦法來抹除遊戲角色的可顛倒性而凸顯身份認同的:在遊戲裡只要點擊網址就可以進入到徵兵網頁,在創建角色之前你能聽到一段介紹(“我是一位士兵……我守護著自由和美國人的生活方式”),它嚴禁一切mods,而且在裡面——即使是在多人模式——也不能扮演“壞蛋”(bad guy):從玩家的角度看來他/她永遠是與恐怖分子對壘的美軍,但對面由玩家操控的“恐怖分子”在他/她自己的視角看來反倒才是美軍,他/她才是那個要消滅恐怖分子的美軍。這是一款不能扮演敵人的遊戲,一款不能殺死美軍的遊戲。

Modèles réduits(縮小模型)

-與其他媒介不同,電子遊戲生產政治更多是藉助模型(modèle)和規則,而非圖像和內容。一種算法政治。電子遊戲會讓我們面對這麼一個根本問題:在電子遊戲的世界裡裡什麼樣的選擇是可能的(撒切爾夫人的名言:“There is no alternative”)?這牽涉到電子遊戲配置起來的方式。

-《模擬人生》(The Sims)這款沙盒遊戲模擬的是人類的社會生活,它給予玩家的自由尤其體現在家庭組建:這款進步主義的遊戲不僅允許同性之間的結合,而且同性婚姻在裡頭是合法的,同性配偶收養孩子也是合法的。但還有一點是遊戲沒有妥協的:為了繼續玩下去,玩家必須不斷積累金錢和商品。《模擬人生》的製作人將它看作美國中產階級生活的諷刺畫,“如果你坐下來,決定要建一棟大房子,裡面有很多東西,你又不作弊,你明白所有這些東西最後會榨乾所有的時間……事實上這是對消費主義的戲謔,從某個角度看來,你身邊的所有東西佔有了你的生活。”《模擬人生》當然也容許人物餓著,在沒有門沒有窗的房間裡過活,但遊戲就會停止。“在遊戲裡面能做的事情以及不能做的事情——在條條框框外生活——之間的平衡,構建了比所有表層圖像都更為有力的政治潛文本。遊戲通過它的模型說話。”

這一點適用於所有沙盒遊戲和“開放世界”遊戲,玩家被賦予的自由永遠在某個地方碰上堅硬的代碼。在《模擬人生》的前作《模擬城市》(Sim City)裡,北美式的城市化佔據特權地位,自然和空間都以功利主義式的眼光來考量,種植樹木一點用都沒有,砍樹造公園反倒能提高宜居度和商業吸引力。聲稱的模擬客觀性掩蓋了政治上的偏見。

《模擬人生4》的宣傳圖之一。

La réalité du virtuel(虛擬的現實)

-所以,在遊戲論壇上、在玩家與開發者之間會對電子遊戲的內嵌規則進行協商。這樣的協商帶有政治屬性,因為它的對象是隱藏在算法裡的意識形態,在多人在線遊戲裡這點尤為突出:大家會問,遊戲的模型是否公正地對待了每位玩家?

-經濟學家Edward Castranova認為多人在線遊戲可以看作一塊試驗田,來檢驗可以被帶到“現實”裡的“虛擬”遊戲規則。他的核心論點是在遊戲裡運作的社會跟遊戲外的生活一樣真實,它們都立足在真實的人類交往之中。尤其是遊戲裡的經濟系統。在遊戲裡你可以付出勞動來獲取金錢(打金,gold farm),有屢禁不止的打金工作室,每位玩家都能在遊戲裡碰到金農(farmer)。就跟遊戲外的經濟系統一樣。

-Castranova還討論了一種名為“MUDinflation”(MUD是多人在線地牢/Multi Users Donjons的縮寫)的現象,也即在MUD遊戲裡,每次玩家殺死怪物都會獲得系統給予的貨幣,久而久之流通的貨幣總額就會不停膨脹,它會抬高高級物品的價值,而使低等級玩家能夠獲取的物品大幅貶值。也即是說,MUDinflation會破壞在線遊戲的公平系統,在老手和新人之間通過相同努力獲取的報酬差越來越大。

-Castranova的論文最後討論了一個問題:如果這些“合成宇宙”的經濟系統比現實的更公平,它們也給予了一個足夠豐富有趣的世界——“人類第一次不再只能在唯一一個世界上居住……”——那我們為什麼不遷徙到在線世界裡呢?而作者認為Castranova忽略的是遊戲需要“知道如何去玩”的玩家,需要知道怎樣避免暴露出算法侷限性的玩家。虛擬世界再真實也與我們的世界不同,除非我們認為每件事情每樣活動都是代碼的結果。

多人在線遊戲《最終幻想XIV》(Final Fantasy XIV)法文官網的宣傳圖之一,最下面一行綠色字體寫的是:“一個內容豐富的幻想世界,由你來找到自己的方式在裡面遊玩和探索!”裡面有著一套流通經濟系統,有的玩家會靠帶新人過副本來賺錢;而不少玩家甚至不怎麼消費戰鬥向的內容,可能作為一名“生產玩家”靠打造裝備營生,或是開RP店(Role play)出售自己的時間。

8 L’engagement total(全方位參與)

-除了前兩個層面(內容的、規則的)之外,電子遊戲還有一種“樂趣的政治”(politique du fun),我們可以稱之為媒介的“政治美學”:關注“遊戲在消費過程中所產生的效果和感覺”的美學,質問我們參與到遊戲裡的程度、質問這種大大溢出遊戲世界本身的“屏幕前的生活”的政治學。

J’aurais bien voulu gagner des millons(我想成為百萬富翁)

-阿多諾在洛杉磯的時候曾經看過一些電視遊戲節目,比如一類《百萬富翁》(Qui veut gagner des millions ?),在《啟蒙辯證法》(La Dialectique de la raison)論述文化工業的著名段落裡,他提供了一個我們可以搬到電子遊戲領域的美學模型。

-在阿多諾看來,作為觀眾,就是在自己內心處搭建出一座劇場,我們的渴望、沮喪、憎恨輪番上演。電視遊戲節目之所以奏效,是因為我們往屏幕裡投入了自己的慾望。看電視遊戲節目的時候會陷入到一種詭異的認同之中:我首先將自己代入為被揀選上臺的人,代入這個由電視賦予了一分鐘榮耀的無名者。這是我,或者說這本可以是我;但同時,這個無名者也在被羞辱,他/她要面對不可能回答的問題,我們在視頻網站上重播參賽者的滑稽時刻。這種搖擺的認同最後會迴轉至我們自身,我們終於認識到自己並不比那些在屏幕上讓自己出醜來賺取名利的人好多少。屈服於自己的平庸性,不要嘗試去改變現狀。電視是“現存秩序的先知”。阿多諾告訴我們政治美學的場所不是在內容傳達的信息那裡,而是在主體和慾望的配置那裡。他認為工業文化清算了一直以來作為流行文化特徵的解放性力量,“高雅文化”和“低俗文化”的劃分(division)——作為文化的真理(vérité)——分隔開了社會和政治階層。

-阿多諾的批評很容易被讀解為是站在精英立場上的對流行文化的批評,而本雅明則因捍衛電影這種偉大的民主藝術而跟阿多諾對衡。而實際上,兩人都被同一個問題驅使著:文化對象的商品化(le devenir marchandis des objets de culture)。本雅明察覺到在電影和“感知器官的深層變更”之間存在著親緣性,與具備獨特性的傳統藝術作品相比,可無限翻印的電影膠捲將技術和商品的運動推向高潮,以前所未有的方式介入到我們的主體性之中。而在電子遊戲裡又會產生什麼樣的全新主體性呢?

Cogito ergo Sims*

*笛卡爾的“我思故我在”原文為Cogito ergo sum

-《模擬人生》裡的個體以“指示器整體”(ensemble d’indicateurs)的純粹形式存在,我們的食品、睡眠、社會關係、消遣等等是一系列參數。電子遊戲不僅僅是在隱喻信息化時代,更是直接將之付諸實踐,提供對自身的嶄新定義:數字化的個體性(individualité numérisée)。

Ce qu’il y a dans le dos du dragon(龍背上有什麼)

-要認真考慮電子遊戲不是遊戲的可能性了。Castranova懇請我們留意虛擬世界和真實世界的界限會在電子遊戲裡消失,比如當我在打金的時候,遊戲裡的生活便跟遊戲外的工作無甚差別了。但Castranova停在了半路沒有繼續追問。

-來看一下“組隊下副本”(groupe de raid)的例子,玩家分為坦克(tank)、治療(healer)和輸出(dps)來對抗頭目,此時充斥著各類傷害圖表、敵友技能、警報、技能欄等等的用戶界面或許是電子遊戲裡最複雜的。比面對的那條巨龍更令人惶恐不安的數字和指示器。組隊下副本跟工作人類學(anthropologie du travail)所描述的網絡監測(surveillance des réseaux)非常像,在以前,網絡監測意味著下到田野裡檢查壞掉的裝置,如今,它類似於在上游“監控”(monitoring)並保證交通順暢,重新安排流量,避免整個系統的崩壞。組隊下本的機制亦是如此,只不過我們要監控的變成傷害、血量和技能等等。

FF14的副本極鑽石神兵狂想作戰,可以看到界面裡滿是參數和需要監控的信息:左方的隊友生命條/法力條/buff狀態,下方的技能欄顯示技能的可用狀態,技能欄上方是boss的血量和技能釋放狀態,技能欄右方是釋放特定技能所需的資源量,與此同時還要留意自己所操控的角色(頭上的圓點數指示玩家下一個機制該如何處理)以及boss本體。(圖源:子言姐姐)

Call center, mon amour(呼叫中心之戀*)

*電影《廣島之戀》法文名為Hiroshima mon amour。

-Byron Reeves和J. Leighton Read提出了“全方位參與”這個概念,也就是說遊戲培養我們全方位參與到信息技術機器(machine informatique)之中,而我們的經理竭力在遊戲外重現這樣的參與。遊戲跟今日的工作很相像,但“真正的工作”卻無法像遊戲一樣提供如此程度的參與。

-他們的這本書第一章講述一位在呼叫中心工作的Jennifer——信息時代的典型工作,她的工具是電話和電腦屏幕——但一切都受到監控:電話可能被錄音以保證服務質量,等待呼叫數、放棄呼叫數都顯示在中央的大屏幕上,就連午休也要在電腦上輸入一串代碼。三個月之後她就崩潰了,這份工作的路徑高度固定,而且沒有晉升的可能。

-那麼現在來設想一下Jennifer的工作轉換成遊戲?她創建角色,組建自己的工作團隊(就跟下副本的團隊一樣),她可以看到每個人的等級,可以看到呼叫數、已解決呼叫等等(只要點點手指)。成員會根據他們在呼叫中心裡的成就提升等級,Jennifer可以鼓勵那些士氣低落的人。遊戲世界提供的是持續不斷的而且透明的反饋(feedback)。

-我們可以看到,從工作崗位轉換到遊戲的可能性依賴於兩者的信息化。工作化為遊戲,遊戲化為工作,它們共享同一套指示器邏輯(logique des indicateurs)。Reeves和Read根據Occupational Information Network頒佈的一份專業能力表,指出裡面40項專業能力都能在遊戲裡找到對應物。而對比工作,遊戲在公開性和透明性方面堪稱模範,所有的指示器都是開放的,遊戲裡的角色除了製造“我在此”的幻覺之外,還使得所有數據可視化。因此,Reeves和Read提倡的是在一切事物參數化的基礎上在信息、市場和邏輯之間建立等式。信息是普遍的等價物,可以提供均等的機會(既然一切同等)。在工作-遊戲里正義的理念、自我實現的理念、經濟效率的理念砌成徹底的烏托邦。

La cité de justice(正義的城邦)

-如果遊戲像Reeves和Read所期望的那樣等同於生活,那麼會發生什麼?我們會看到在線遊戲就像一座正義的城邦,每個人都能夠自動找到自己的位置。一個與他/她的努力相稱的位置。

-但不能忽略的是,在線遊戲之所以能呈現出一個無階級社會,不是因為裡面沒有窮人和無產者,而是因為窮人和無產者是由機器扮演的,玩家是到處被傳唱的英雄。填滿城市、讚美玩家的NPC,或是玩家要打的怪物(它們才是無產者!那些只剩自己的皮肉和力氣可以出賣的人!)這是一種平均的英雄主義(héroïsme égalitariste)。我們在遊戲裡的日常任務單拎出來可能是一段傳奇(比如《魔獸世界》裡的一個要幫被囚禁公主送一把魔法劍),但當你想到不僅自己可以日復一日地做這個任務,而且世界裡的其他人也在做的時候,我們就會麻木於這種“超市英雄主義”,這種在無榮耀的世界裡的榮耀。這就是Luc Boltanski和Ève Chiapello所描述的項目管理邏輯:管理的關鍵詞是“創造性、反應性和靈活性”,倡導“個人發展”,將“認識你自己”當作指令。但最終,“這種資本主義的新精神在我們看來依然平庸”。

《魔獸世界》的宣傳片。多人在線遊戲會提供給每個玩家一段史詩般的英雄敘事,但其實跟你共在一個世界裡的玩家也會經歷你所經歷的這一切。

La marchandise idéale(理想商品)

-如今,商品不再僅僅作為使用價值、作為外在的可用物被消費,還能作為一種有價值的經驗被消費,就像電子遊戲一樣。在Stephen Kline, Nick Dyer-Witheford和Greig DePeuter看來,電子遊戲是“當代資本主義的理想商品”。對於每個生產製度,都會有一些商品能夠體現它的根本特徵,比如工業化批量生產製度的代表便是福特汽車和美國郊區的獨棟,這些商品形成一個系統,有汽車是在郊區買房子的條件,而在郊區有房子是買汽車的條件。人與人之間的社交、人們的夢想和幻想圍繞著這個商品體系鋪開。

-而在後福特時代、數碼時代的當代資本主義體制,非物質資產和新新技術的重要性凸顯,跨國金融流通在一個全方位自由化的語境里加速,公共空間被廣告和市場營銷策略塞滿,所有這一切營造出“後現代的氛圍,淹沒在擬像和超-現實性之中”。而遊戲之所以能在1970年成為商品,是因為它是第一個直接數字化的文化商品,與社會的信息化密切相關。

《電馭叛客2077》(Cyberpunk 2077)的宣傳圖之一。即使“賽博龐克”是我們對未來的想象,但這份想象很大程度上是建立在目前的信息時代資本主義的基礎之上的。

-但從另外一個角度看,我們不把電子遊戲看做是商品體系中的例外,而是認為它預示著整個商品體系裡更為宏大的轉變,也就是說從消費普通商品到消費經驗的轉變。在這個被廣告填滿的社會里,當我買一件產品的時候,我同樣買了一整個品牌宇宙。我買的,或者說我需要買的,是對自我的定義,是經驗的世界(monde d’expérience),產品僅僅是非物質性質的支撐而已。iPad是一塊觸摸屏平板電腦嗎?不是,這是“換一種方式思考”(penser différemment)。

Apple中國的宣傳圖。為什麼需要強調是“iPhone”的5G才是不一般的呢?

-電子遊戲促使我們考慮當代資本主義的經驗性和間質性演變(évolution expérientielle et interstitielle)。體驗性:今天的資本主義比以往都更重視經驗的質量,無論是在商品方面還是生產方面都需要有新的管理規則;間質性:電子遊戲可以介入到暫停時間(temps mort)裡,介入到舊政權的荒漠裡。電子遊戲在大學誕生,在購物中心搖身一變成街機,然後融入到家庭空間裡,再後來我們有掌機用以消磨通勤時間,到了今天,可以隨時隨地上號的手遊不再為任何衝動消費留下冷靜期。

La gamification du monde(世界的遊戲化)

-像Wii、3DS這樣的新設備都在讓我們思考虛擬現實,但遊戲的未來是不是更可能在——不在客廳,不在街機廳——而是在所有地方。手機遊戲,我們在現實的每一個角落玩手機遊戲,“是現實本身變成了移動屏幕上的遊戲”。如果我們的“現實壞掉了”(reality is broken),如果我們必須逃進虛擬世界,那麼世界的遊戲化可以看作一種補償。“今天早上刷牙了——獲得10分!每天都刷了——額外獎勵!我的籃球鞋上會寫上日均步數——保險費減免!”遊戲化向我們允諾一個由分數、數字獎勵和等級提升組成的世界,而為了進入這個充滿樂趣的敵託邦(dystopie),我們僅僅需要一個可用作溝通的、有地理定位的、能夠隨時隨地連接上網的設備。而我們已經有了。

《精靈寶可夢GO》(Pokémon GO)的宣傳圖(這本書的出版時間及這款遊戲的推出時間都是2016年)。

-目前來說,遊戲化所招致的批評遠比支持要多。我們稱之為“遊戲化”的東西倒不如說是“分數化”(pointification),它往往伴隨著對玩家的讚美吹捧,將媒介的本質簡化為巴甫洛夫式的機制,剝奪了玩家做抉擇的能力,剝奪了他/她在世界之中行動的力量。但這不代表世界的遊戲化是一個錯誤的方向,我們需要的是繼續思考真正的遊戲行為,思考當代的主體性。

Fin.

![愛心熊(英語:Care Bears/法語:Bisounours[法語詞根可能是Bisou和ours的混合,直譯親親熊]),80年代流行的玩具/動畫。](https://image.gcores.com/939440a4-3f97-4ae6-a231-d9ec20b40edd.png)