1662.6.11

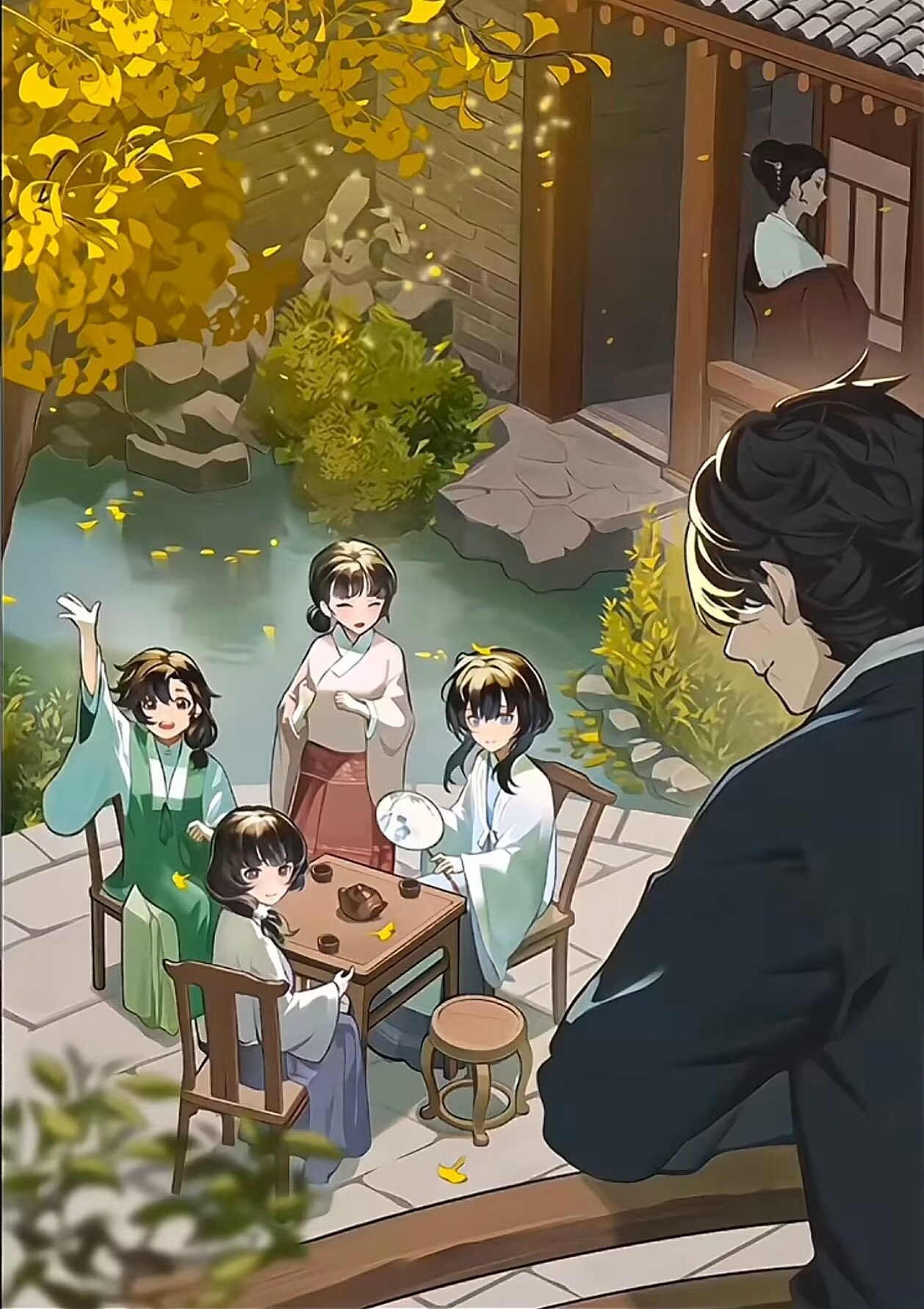

“良爷,可还记得今天是什么日子吗?”

“记得,当然记得啊。”

今天是她的诞辰,是我与她洛水重逢的日子,是我重获新生的日子。

我怎会忘呢?年年都和她一起过呢...

去年居然真叫这郑式打跑了洋人,夺回了东番,我们也顺理成章的从南方乘船渡来这岛上了。

今后也更安稳了,生活质量也渐渐的好起来了。

鸡鸭牛羊,米面粮油都不会再缺了。

凝儿今年也已十二了,让我和穗儿能省心了,经常会帮他娘做些事情。

而我...

我今年,已是几龄了?

...

这脑子,居然开始不好使了。

是真的,去年起,我便出现了一些记忆丢失的病况。

我很担忧,我怕忘记,我害怕着忘却某人。

我甚至于对此而产生恐惧。

是啊,不能忘掉她。

你是我今与夕的挥影,

我是你一个人的泪迹。

茫茫人海中你与我相遇。妳却是一滴水,经不起风霜雪雨。

会从白菜上滴落而下,

会从体肤上滴落而下,

会从茶杯上滴落而下,

落入泥土中,

落入床绸中,

落入茶盘中。

但是妳却无视险阻,从无数次跌倒中拼尽全力走到我的面前。用愤怒与仇恨的滔天巨浪淹没我。

可我,

“并不是狼,我是...良。”

...

......

“良爷?良爷?”

满穗伸出小手在我面前晃来晃去,把我从思索中唤起。

“噗,良爷真成良爷了啊?果然是老咯。”

她苦笑一声,随后调侃起我来。

我有什么病症,自然是瞒不过这小妮子的。但我也认了,这样子也好。

自从发现了我的记忆出现问题后,她经常会指着一些东西,让我说出它的作用和名字。这种交流,仿佛我才是那个真正的小崽子。

但我也认了,这样子也好。

“今日是你的诞辰,你想吃些什么呢?”

“还是老样子吧,红薯。”

从很多年以前,她的诞辰就一直是买几颗红薯回来吃了。

我一开始觉得这样子有些不妥,毕竟诞辰总要吃些好的。而这东西,虽说并不难吃,但总归是要吃些正经东西的。

直到后来她和我说了这其中的缘由。

那晚,我沉思了很久,很久很久。

直到突然上下眼皮一阵打架,便睡了过去。

那晚的梦里,我梦见了一个男人。

这个男人我当然知道是谁,戴着个草帽,一副陕地农民的模样。

他是穗儿的父亲。

他的心脏位置上有个血淋淋的刀口,那是我捅出来的,是我拼尽全身的力量,将父亲给予我的长刀捅进他的胸膛,所捅出来的。

他看了我许久,并没有说什么,只是以非常缓慢的速度走到我的面前,伸出了右手。

他的右手手指内侧关节上都是划开的血肉,是他最后时刻试图掰开我插在他胸膛上的刀时所致的。

他将这可怖的手搭上我的肩膀,我低着头,不敢看向他。

我知道,这是我犯下的罪。

我本以为我会在梦中,接受她父亲的罪责与怒罚。

“陪着她吧。”

一阵慈祥却又平静到几乎是亲朋好友的声音在我耳畔响起。

“把你的命,陪给她。”

“我知道了。”

梦境在这一瞬分崩离析,面前的画面犹如一张画布失去了支撑架一样瞬间倒塌。

画布倒塌褶皱前的最后一刻,我看到了那男人嘴角的一丝微笑。

眼前一阵大亮。

她的父亲不在了

不在我的眼前了

不在她的眼前了

不会出现在我的眼前了

不会出现在她的眼前了

梆梆梆。

一阵听起来就很有礼貌的敲门声传入我的耳朵。我自然是第一个醒过来的,缓缓推开房门。

原来是店小二,他看我还睡眼朦胧的样子,一阵致歉,随后也问了我们是否需要送上些吃食来。

“一个时辰后做好就行。”

小二说了声好便就下楼去了。

关上房门,推上门插,转头看向满穗

她此时已然醒了,被我吵醒了。三千青丝如瀑布般顺着耳朵柳下,眼角微微颤动,两条如玉般白洁的手臂支着床榻,淡粉色的嘴唇微微曲着,窗外刚刚升起的暖光照着睡眼朦胧的她。

(此段衔接于《泰岳游行,身病惊知》上)