“當人們必須要證明自己品位的合理正確時,幾乎無一例外都會採用純粹否定的方式,也就是徹底否決別人的品位,這絕非偶然……從某種角度而言,品位就是排斥和抵拒,就是由對別人品位的憂懼或出於本能的苛刻挑剔(‘感覺噁心’)而產生的厭惡之情”。

很顯然,在大眾的視野裡自電子遊戲有了被人稱作為“藝術”的趨勢後,對於電子遊戲的看法與態度出現了比較大的兩極分化。縱觀歷史上的種種被稱為“藝術”的表達方式,它們都與電子遊戲有著顯著的差異,從未有過一種“藝術”像電子遊戲這般從誕生伊始便面向芸芸眾生。電子遊戲的門檻之低,可塑性之強,使得它不似文學、音樂、繪畫的傳統藝術那般在形式意蘊豐富的情況下,需要獨特的審美稟賦去感知美,也不像經歷好萊塢工業化前的電影那樣需要高額的經濟、文化成本。

電子遊戲的誕生從一開始進駐街邊的遊戲廳就預示它作為大眾娛樂的通俗性。可隨著發展,電子遊戲慢慢被賦予“藝術”的美名,這使得它與誕生的初衷之間存在了一條巨大的鴻溝。在當今社會的語境下,人們常常對某種存在物冠以“藝術品”的名號,以此彰顯其特殊性,而這裡的“藝術”在實質上往往指涉的是一種基於資產階級美學審美下的特殊品味。技術物品與藝術物品的分界線在主流話語的權威性之下變得模糊不清,而對於電子遊戲予以“藝術”的稱讚更是對其施加了一種特殊的審美限制,即必須採用一種純粹的審美意向才能去辨識、欣賞並建構藝術品。這在無形之中也為電子遊戲施加了一種“布爾喬亞”式的審美權威。

在經典的社會學論著裡,與上述“布爾喬亞美學”相對的,是一種被稱之為“大眾美學”的產物。在大眾美學的觀點裡,人們追求的是最直接、最立即的滿足,是一種渴望參與其中的追求,是一種對於日常生活的重演與再現,是一種對於“顛倒”、“破壞”的遐想。這種與追求對不拘禮節的企圖永遠保持警戒的資產階級形式主義美學是完全背道而馳的。而放之於電子遊戲領域便是一種關於“藝術性”的爭論,本就面向於普羅大眾的娛樂方式,在長年累月的發展中,在形式上有了更多的要求,這種形式與功能之間的爭端正是大眾與資產階級的爭論所在。

例如,在最近發售的《最終幻想16》(Final Fantasy XVI)中就存在著兩種不同的聲音,一者認為該作並沒有達到“最終幻想”系列的預期,認為其敘事情節枯燥、幼稚,人物塑造缺乏新意,任務設計不合理等等,而另一方則認為該作在表現上的優秀已經達到了瑕不掩瑜的效果,令人瞠目結舌的畫面渲染已經完全符合了他們的預期。這種差異並非是一種美學基礎上發展而來的關於“美”認識不同的差異,而是文化貴族們野蠻地將美學消費重新整合到一般消費世界裡的做法,這種認知的誕生並非是自康德以來的美學的發展,而是其有可能變成道德卓越的象徵以及變成衡量一個真正有人性的人之昇華能力的標準。對於資產階級而言,對自然享樂的否定就能成就文化的神聖光環,提供高人一等的優越感並完成正當化社會差異,畢竟沒有什麼能力比得上隨便賦予一件物品“藝術”更能體現與眾不同的方式了。

《最終幻想16》最大的批評便是“最不像‘最終幻想’”

在文化社會學的領域,我們依此將電子遊戲與其他藝術形式等同再進行理論研究是十分合理的。但電子遊戲這一藝術形式卻並不能完全以此種二元對立的審美觀點去理解。它與其他的藝術形式有著十分大的不同,這就在於其受眾對它的感知是多方面、多元的。

傳統的藝術形式如文學,人們去感知文學所帶來的美時是通過單一的媒介——文字,去完成的,而像繪畫、雕塑、音樂這類藝術則是通過視覺和聽覺的單一媒介,儘管戲劇、電影等是藉助多媒介的幫助去感知美的,但它們與電子遊戲相比都缺少了更重要的一環——大量與其受眾的交互。玩家的直接參與互動使得電子遊戲在某種程度上兼具了以上兩種美學觀點的要求。它完美地契合且深化了康德的美感特徵,所謂“感官品味”和“反思品味”,康德認為感性上的愉快與不愉快是互為前提的矛盾運動,而這兩者的起因分為兩種即感官上的滿足和想象力引起的鑑賞(而所謂“美感”在康德看來也即鑑賞的結果,亦是感性愉快的一種),在電子遊戲的世界裡,往往是在同一時刻兼具二者。

以2022年發售的《艾爾登法環》(Elden Ring)為例,本作無論是在碎片化敘事、開放式沙箱世界、地圖關卡設計上都下了一番功夫,在玩家口中的“遊戲深度”上的有著十足的可探索空間,同時在動作系統、裝備系統、任務系統的設計上也給玩家帶來了幾近完美的遊戲體驗,使人欲罷不能,這使得玩家在遊玩過程中既能感受到極致的感官體驗又體驗到了鑑賞之上的美感。這是電子遊戲不同於其他藝術的最大特色所在。

艾爾登法環

當然話說回來,電子遊戲自然有其特殊的審美特性所在,但作為文化消費品,在其背後的生產者其自身特殊的審美稟賦與追求也在為電子遊戲不斷地拉開與大眾的距離。這便是《最後生還者:第二章》(The Last of Us Part II)的悲劇。

電子遊戲的創作在很大程度上其表現出來的文本效果是源自於其創作者的語言。而對創作者來說,其創造電子遊戲的根本動力在於對生活的觀察與感知,其之於生活的凝視構成了其遊戲創作中的基本邏輯。我們甚至可以認為,在以製作人為主導的遊戲製作過程中,遊戲世界是一種源於製作人本人長期以來文化資本積累下對於這個世界的感知與幻想,而電子遊戲則是以一種其自身所認同和特有的審美結構去凝視生活本身後產生的對這個腦中存在世界的還原活動。就這樣,製作人的凝視則意味著一個開放的場域,其中不斷運作的是一種連續的解讀,記錄、彙總,不停地復原內在的組織結構,自動地與聽覺和言說發生聯繫成為言、說地特有聯結。在凝視之下,人類的日常生活成為了認知世界的基礎,也成為了人類探索世界的基礎,也成為了製作人們製作遊戲的基礎。

據此,《最後生還者:第二章》式的悲劇並不能簡簡單單地歸因於兩種分類人員的審美的差異,也不能完全歸因於製作人與玩家間的差異,這恰恰是一種無法跨越的隔閡,是幾近所有藝術無法避免的頑疾,只不過在電子遊戲長久以來所表現的作者——受眾,二者關係的和諧中被掩蓋了。這種不可治癒的絕症是一種語言上的差異;藝術的創造過程是一種還原,是一種對所思所想的表述,這是一種理想的狀態,即用語言創造的文本去做到完全表述,其不可能性在於完全表述的成立預示著完全可見。在這裡,我們不能完全放大圖像性語言的作用,儘管電子遊戲並非完全是由文本所傳達意義的,但電子遊戲的構思與創作是基於語言性結構的前提下開展的,絕大多數的電子遊戲都需要圍繞通過劇本或世界觀等通過文字表述出來的核心概念展開創作,人們無法只依靠腦海中的景觀進行遊戲創作,它最終只能誕生於文字性的結構裡。所以它並非是通過圖像語言派生出來的,圖像其所能做的僅僅是使得人類對於製作人腦中所想的概念的識別成為可能。

於是,不可調和的矛盾誕生了。“觀察的凝視只會在雙重沉默中才會顯示它的能力:理論、想象以及其他能夠成為感知直接事物的障礙的東西的相對沉默;一切在可見事物的語言之前的語言的絕對沉默。”就這樣,基於觀察所誕生的認識無法陷入雙重沉默的包圍,其喪失了真理性和直接性,因此對於同一事物的觀察存在著可能完全截然相反的認識。玩家對於遊戲核心的感知與製作人的感知也可能是完全不同的。所以即便是遊戲如此一般的藝術形式,也會存在著致命的審美衝突。此前所提到的雙重感知,也有可能會淪為形式與功能的雙重弊病。

通常情況下,一款優秀的電子遊戲,往往在形式上能夠滿足布爾喬亞式的剋制的審美,在功能上通過圖像的表現和與玩家的交互,使得大眾能夠獲得參與其中的熱情與期待進而完成感官上的滿足。可一款糟糕的遊戲,很可能就陷入了這樣一種普適性審美的陷阱之中。在2020年發售的《最後生還者:第二章》中,在情節上的爭議使得絕大多數玩家喪失了對這款遊戲的信心,而其有關“原諒”、雙線敘事、陰暗的場景設計和結局的爭議性設計也造就了其在形式上的不近人情。可也正是因為此,資產階級審美對於內容、感官上的忽視與對形式的特殊追求使得其並非完全喪失了口碑。歸根結底,電子遊戲是作為在現代社會下的消費品,其特殊的屬性儘管賦予了其藝術的美名,但最終還是要回到大多數玩家們的凝視下。

最後生還者:第二章

在玩家的凝視下,對於電子遊戲的判斷依舊源自於其品味,但作為大眾階級的品味,實質上在美學的標準裡是一種“野蠻品味”,大眾美學也是一種反康德的美學。大眾所期待的美學是一種圖像或文字都要相應地對於一個功能,在其評價之中其只會參照道德標準或是快感,因此這樣的美學是要求形式和形象的存在本身屈從於功能,它會拒斥毫無意義的影像,它所追求的是能指與所指表述的適切性越完滿而引起的價值判斷也會越有好感,它無法理解“愉快就是將意義建立在對客體對象之超越”。這在康德看來便是“當這種鑑賞(品味)為了愉悅而需要混有刺激和激動,甚至將這作為鑑賞的尺度時,它就永遠是野蠻的”。這就引出了電子遊戲的第三點審美爭議:如何去平衡形式與功能。

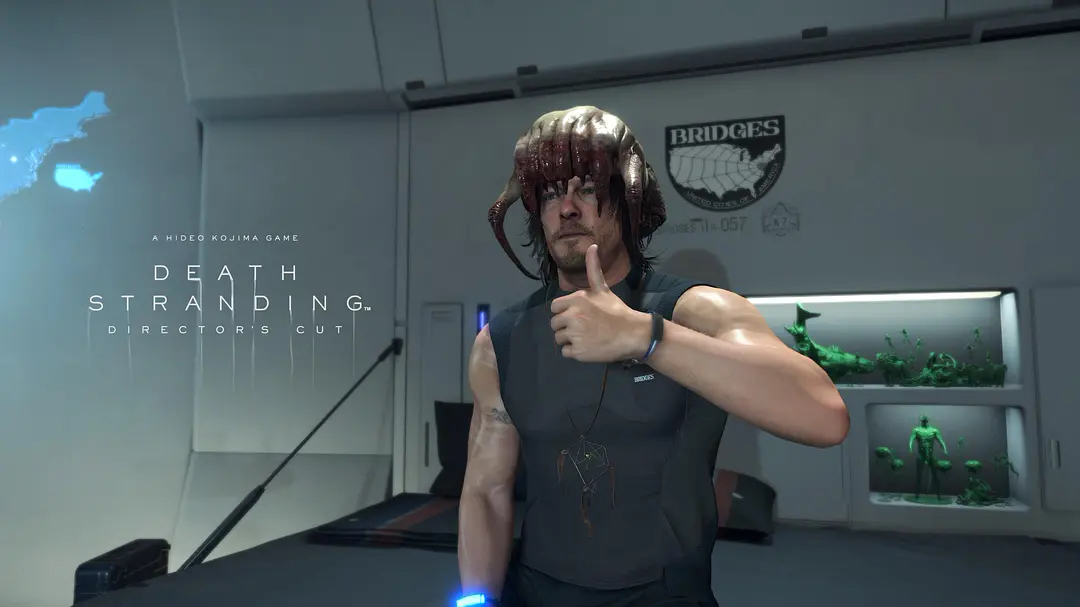

在2019年發售的《死亡擱淺》(Death Stranding)中就突出了這一矛盾。或者說在很多小島秀夫的作品中都會存在這樣一處爭議,而此前“合金裝備”(Metal Gear Solid)系列出色的玩法設計很大程度上滿足了玩家對於感官刺激的需要。但至於《死亡擱淺》恐怕,在這功能方面就顯得不那麼出色了,無論是玩法的無聊還是播片的“意義不明”都引發了玩家的不滿。

可從美學的角度分析,它又無疑是出色的,無論是主題的選擇抑或是通過環境以及遊戲中帶有特殊意味的要素來象徵人性的冷漠、現代社會下的分裂。可這些關於美的探索需要的是一種超然、無私、漠然,這是辨識藝術作品是否獨立自主的唯一方式,即拒絕自己的投入。但這樣的審美要求放之於大眾階級,又如同天方夜譚一般。而恰恰電子遊戲又需要在無數普通玩家的凝視下,完成它的出生。

綜上,本文旨在探討電子遊戲的可能性。在我看來,電子遊戲作為現代文明創造的一種全新的藝術形式,它承載了千萬人的希望,也或許是藝術史上的全新篇章,不過在近幾年的不斷嘗試後,一朵與傳統藝術相類似的美學陰雲依舊籠罩在電子遊戲的天空之上。