本文写作的愿望来自被游戏精妙的叙事设计所震撼并打动。当我遍历家族其他成员的故事之后,好像已经忘了自己是谁,理所当然地认为自己就是Edith Finch,那个握着钥匙,独自回到老宅的,Finch家族最后的一个成员。甚至最后手随着窗外的风上下游动,最后的最后握着从未露面的母亲的手时,我还沉浸于Edith那忧伤残酷却美轮美奂的旅程。直到“我”被高饱和的粉色包围,沿着字幕艰难蠕动向前时,我才忽然意识到,“我”是Edith Finch的儿子,甚至当我以为自己变成了猫头鹰或者鲨鱼时,也一直是。

再次游玩游戏的时候,在开头的游船上,终于清楚地注意到“我”的身份:“我”是Edith Finch的儿子。阴郁的天空包裹着游船,身边一束白色马蹄莲,戴着鹅黄金色绷带的手翻开日记,一切就此开始。

所谓“或许‘我’从未涉足Finch家的老宅”,指的是:玩家,“我”,也就是Edith Finch的儿子,或许没有在空间上进入Finch家的房子(房间里)。“我”,Edith Finch的儿子,在游戏内部的时间中所做的,可能只有乘船到达房子所在的岛上,阅读母亲的日记,并来到母亲的墓前献上一束马蹄莲。

因而,玩家所“亲历”的家族成员的死亡时刻,都是“我”根据母亲Edith所写的日记想象而来,是某种基于言说的言说,基于演绎的演绎。

谁是“我”这个问题重要吗?

有时我们需要知道自己在游戏中的身份,才能更好地理解自己在游戏时空中的位置,从而确定“实在”的坐标。玩家在游戏中可以有很多个化身,但是却只有一个基础的视角,标注了真实与虚构,想象与现实的边界。尤其是在这样一个关于充满幻想的家族的充满幻想的故事中。我们可以任由自己迷失于美轮美奂的想象中,也可以进一步思考是谁建筑了这些想象。

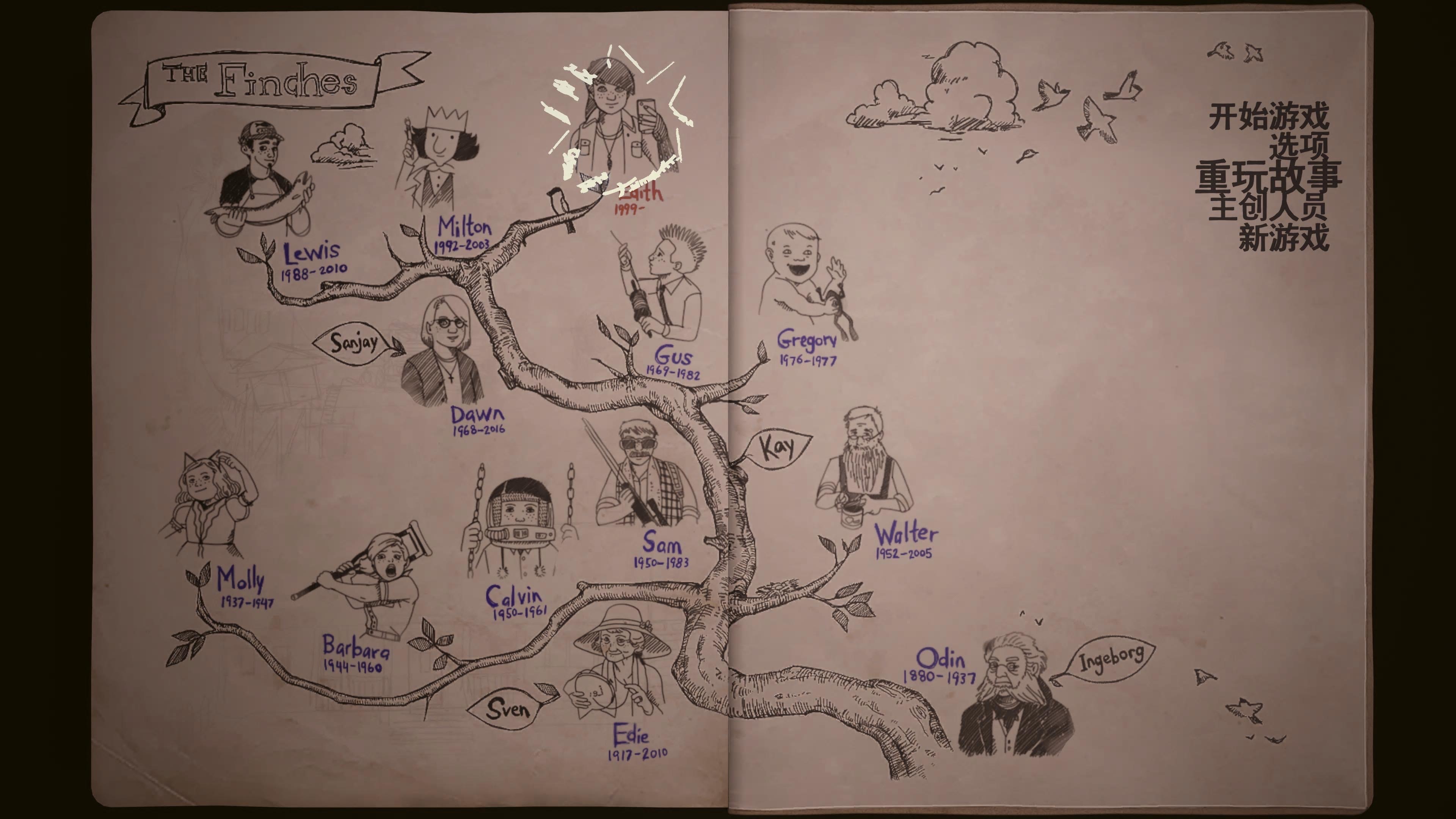

游戏的三层叙事结构由外而内分别是:Edith的儿子回到老宅为母亲献花——Edith游历并想象家族成员的死亡时刻写成日记——Finch家族成员各自的神龛由不同物件和文字材料构成某种印迹。

这三层叙事中,如果我们将最外层Edith儿子的所见所闻视为最基本的“真实”,那么Edith游历并写日记(也就是玩家主要的游戏体验)实际上是Edith儿子基于日记内容进行的想象。Edith描摹家族成员的侧写时所依据的那些神龛上的遗物和文字资料,则又是曾祖母Edie过去对家庭成员的一种白描。因而,游戏按照线性时间顺序又可以表述为:Edith的曾祖母Edie为每一位离世的Finch家族成员制作神龛(第一层叙事);Edith曾经回到老宅,用日记的形式探索神龛记录下家族成员的个人史(基于第一层叙事的第二层叙事)。多年之后,Edith的儿子来到岛上,阅读母亲的日记,想象母亲曾经在这里进行的书写家族史的工作,并献花(基于第二层叙事的第三层叙事)。这一层叙事才是游戏的主叙事,是玩家得以进入游戏的通道。

所以,谁是“我”

从三个细节,可以确定“我”是Edith的儿子。这些细节既来自游戏内部叙事的暗示,也来自于游戏机制的暗示。

(1)字幕

字幕在游戏What Remains of Edith Finch中字面意思地参与到游戏内部,成为角色之所见。常见的字幕仅仅是以文字的方式使人物的对话或者背景的交代更加直白,辅助玩家理解游戏叙事的发展。常见的字幕外在于游戏叙事,并不影响叙事进程,作用于游戏叙事外部的制作层面,是技术的一部分。What Remains of Edith Finch的字幕却真切地成为角色所能“看见”的内容。一个值得注意的画面:在从Sam的房间通往Dawn和两个兄弟房间的阁楼里,月光之下金属管道上反射出字幕的光芒。可见,字幕成为空间中某种物理的、真实的存在。

从一定程度上说,这些字幕是比周围的环境更加“真实”的存在。如果我们玩家将Edith的儿子视为“我”,那么Edith的游历和探索就可以视为“我”的想象。如此一来,如果Edith的日记是既有的实际存在,那Edith探索的游戏画面皆为“我”的虚构,真实存在的只有Edith已经写下的一行行字,也就是字幕。因而,发光的字幕能够在周围的环境中留下反射和倒影,引导想象画面的不断生成。

(2)手部特写

在游戏中玩家会获得三种化身:一是Edith的儿子;二是儿子想象中的Edith;三是Edith想象中的家族成员。当我们推动操纵杆向下看,便可以看见穿着的衣服,从而识别出此时的化身。戴彩色杂线手套的是Edith,缠鹅黄色绷带的是Edith的儿子。

在Edith视角中,我们低头可以看见她穿着紫色系的衣服,带着杂线手套。后来我们知道,曾祖母Edie会给孩子们织手套。而在一开始一闪而过的,容易被忽视的,便是叙事最底层的“我”,用缠着鹅黄色绷带的右手翻开一本日记。

Sam的故事

(3)游戏的存档机制

存档页面在游戏中表现为Edith的日记本。每当Edith在神龛前完成追忆,日记本上就会出现一个成员的画像(侧写)。一周目完成之后,玩家仍然可以通过存档页面的家谱树来重新读取某个成员的故事。What Remains of Edith Finch中的存档并不仅仅用于技术性地保存某种数据,方便玩家暂停和开始游戏。值得注意的是,在这里它同时具有叙事意义。它暗示了玩家所处的位置,暗示了玩家的身份。

从一定程度上说,一周目的游戏并不完整。游戏的一个奖杯是“Replay a story after completing the game”,从技术角度来说,这当然是可行的。尽管中途读档往往意味着时序的打破。有趣的是 What Remains of Edith Finch在叙事中弥合了破裂:

玩家是拥有日记的Edith的儿子,因而“我”可以随时打开日记本,重读某位亲人的故事。这是最理所当然的事情了。这种自然地穿越只能发生在“我”是Edith日记的所有者,也就是Edith儿子的前提下。

玩家,“我”,在游戏中最基础而首要的化身是Edith的儿子。这在叙事和机制上都可以成立,也必须成立。由此,游戏是和谐的,完整的,融通的。

没有涉足老宅,然后呢?

值得一提的是游戏的最后,玩家的视角从第一视角转移为上帝视角。画面逐渐远离手中的日记,不断后退上升,玩家看见自己最后操作的人物实际上是Finch家族的最后一个成员,Edith的儿子。游戏到此结束,而Finch家族的故事其实依旧延续下去,我们不知道家族的诅咒有没有随之延续,Edith身上又发生了什么。自从母亲去世就再没有出现的Edith甚至没有在日记中交代自己后来的故事。

Finch家族曾经有两位书写者,一位是Edith的曾祖母Edie,一位是Edith。她们不断回到亲人死亡的时刻叩问家族的所谓“诅咒”。如果死亡是言说的触发点,那Edith的故事才刚刚开始。“我”,Edith的儿子是否会从读者变成下一位书写者,是否会踏入老宅并根据神龛写下另一种故事,“我”将如何回忆Edith。这些问题仍然开放着。

因而从另一层面说,家族的历史仍然在生成之中,游戏还在继续。

或许Finch家族的最后一个成员总是下一个成员。