反派似乎總是比正面角色更吸引人,這不僅對觀眾、讀者或玩家而言,對創作者而言也是如此,我們時常覺得,正面人物相較之下總是顯得乏味,一個反派似乎更加可信。這源於某種頓悟,擁有某些經歷後,讓人不得不確信,惡的形式要比善豐富得多,自由得多,前者就像一股幽人的氣息迴盪,來自我們切身的體驗,在生活的時時刻刻不經意間傷害我們,甚至誘惑著我們成為其中一部分。許多東西全憑假設才能推斷或永無答案,而通過虛構作品討論“惡”要好得多,原因有二:一則暫且懸置價值判斷,在變成觀眾、讀者或玩家時,可以暫時延宕自己的感受,生活中對惡的討論,往往導向一種快速且混淆的結果論,然而現實世界的道德空間要麼隱蔽要麼逼仄,極惡如極善一樣罕見。試想,一個卡車司機為貪圖更多利益,選擇夜半疲勞駕駛撞死十人後肇事逃逸,與一個人折磨受害者將其虐殺的故事,孰為更惡的一方?此種討論對現實來說永遠不合時宜或難以忍受。二則,一種關於惡的討論及其投射,通過虛構更有可能表現——這裡用“反派”一詞已在暗示但仍不夠充分,應該修正一下——虛構人物、角色乃至力量是惡的可信載體。有充足的理由說,我們在虛構作品中能見到形式更豐富多樣的惡,在虛構作品中創作者們難以隱藏其動機和表現,毋寧說隱藏也是表現的一部分,用以顯示不同惡的品質,其平庸、複雜或純粹。我想嘗試用一種類黑格爾的思路,從虛構作品中的反派(囿於眼界所限,我只取了電影或文學作品),討論“惡的自我實現”。在這裡,我們最好不要從簡單地從生物或非生物、動物或人類的種類進行劃分,而首先要考慮作品的實際表現情況。在我眼裡,它們呈現出一種漸進式的序列,而非單純的類別區分。

第一種要考慮的情況,我想稱之為自然及其他無形的反面力量,這些與我們的現實世界幾乎無異,這便是通常意義上的自然災害。這裡其實已經隱含了最重要的構成因素:在虛構敘事作品中,我們不會在像欣賞風景照或紀錄片那樣觀看他們,視為一種遙遠而美好的自然饋贈,它們必須是殘酷的,遵循一種先入為主的敘事視角,因為故事中它們會危及生命,才稱他們為反面力量,正如它們原本只是在人類生活中偶爾發生,只有傷及人類時才被稱為災害。還有一點,出現在自然現象必須達到一定規模——比如有人被一道閃電劈死,非常不幸的事件,但無法構成故事。這類作品中,觀眾們與其在欣賞故事,不如說希望一種獵奇景象,喚起一種毀滅邊緣徘徊的驚懼,恰如古人目睹大海湮滅在風暴中,越是親臨現場,就越吸引人,因此電影、漫畫這樣的視覺媒介是呈現它們的最佳形式。類似《2012》、《後天》這樣的電影,為了強化其毀滅力量,自然災害往往以形成世界末日的規模,最終一種徹底毀滅人類的面貌出現。但不論如何,服從自然規律運行的地殼運動、火山噴發、彗星墜落與人類是不相關的;當然也有例外,如果將核事故這樣的作品算在內,那麼就可以看到一切都是自作自受,《切爾諾貝利》這樣的作品意在把批判矛頭指向人類自身。所有這類作品模擬的是一種物理現象,遵循近代以來世界圖景的機械化,宇宙萬物在人類有能力並意願干涉它們前,依照各自的法則運轉。匿名性來自於徹底的透明性,因此不存在加害的意志,最關鍵的一點是,沒有可識別的施害者,災難則體現為降臨於受害者的隨機性,那股力量是無人稱的、無形的,而受害者純屬不幸。

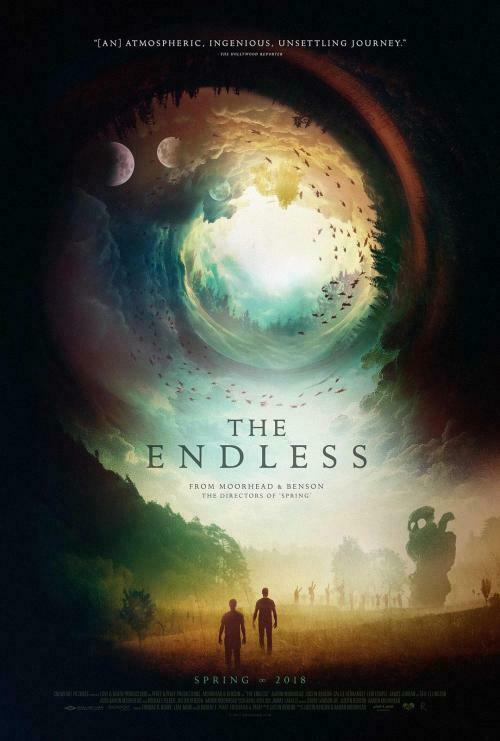

有一類作品與其很相似,這便是所謂的邪靈恐怖電影。相似之處在於,難點在於我們無法在現實中找到對應物,它們似乎來自意識裡殘留的黑暗角落,有形的形象、無端的猜測混雜在一起,無法對這類電影中的反派做一個準確的概述。唯有一點是共通的:我們都同意出現這類電影裡面的可憐角色都死於非命。《咒怨》中描述了一間發生過命案的凶宅,所有踏入過屋子的人,哪怕沾染凶宅的一粒灰塵也會被邪靈詛咒追殺至死;《午夜兇鈴》的詛咒則與一卷錄像帶有關,角色凡是瞧見最後一眼就會變成詛咒的一部分。大部分此類反派作為一種超物理的存在,所有這類作品中的邪靈從頭至尾都尚未得到定義,它們只在受害者視角中出現。

遵循這個設定,此類電影中反派隱藏得最好的,就是《死神來了》。總的來說,這個系列電影展現了幾十種不同的低概率死法,從飛機失事到一個人在浴室滑倒正好落入打了死結的鋼絲繩被勒死。當音樂變得詭異,鏡頭長時間聚焦在各種日常事物時,電影就毫不客氣地切換到一個近乎偷窺的主觀視角——跟隨死神的視線,狡黠地向我們展示那些致人死地的道具,接下來受害者習慣所作的每樣事情都構成了死亡巧合的一環,比如他隨手放在桌上的刀,經過一連串彈射最後會直挺挺插在他胸口。於是整個世界成了一個大陷阱場,日常物品成了擺放精確的多米諾骨牌,推倒一片便無可挽回,受害者兀自死亡,從官方的視角看,結論除去意外就是自殺。這類電影裡的反派可以偽裝得近乎天衣無縫,近乎自然現象,除去那個自我實現的死亡預言,幾乎找不到任何反派存在的證據,從始至終死神的形象甚至在受害者眼中都從未出現,便實施了一次次絕對完美的犯罪。這電影裡有的角色有的擁有預知能力,逃脫了一次死亡,卻死在後續的各種隨機事件中,作品的反派有辦法讓許多活人憑空從世界上消失,實體作為虛構物在現實中幾無對應。要與第一類作品區分,最好從受害者入手:我們會同意,死於自然災難的人是不幸的,這不幸來源於隨機性,只要我們正常生活,意外就難免。而後者這類作品中的受害者命運遵循一種偽隨機性的預定論,在純粹自然災難類的作品裡,我們從不會否認我們也有可能遇到相同事件,而在這類作品,遇難的方式看上去是隨機的,但他的命運其實早已被另一種力量決定了。是那些力量影響了物理事件的發生,從觀眾角度看上去必然違反已知的現實物理常識。人們有概率從自然災害中逃生,但在這類作品中幾無可能,在他人眼裡就偽裝成自然罹難的偽隨機性。當自然的所有隨機性都無法致其死地時,超自然力量便會顯身。

這類作品將超現實的力量引入世界中,卻偽裝成是某種自然力量之作用,因此必然帶來一種與物理世界不同的分層,其運行規律不同於物理規律。涂爾幹將所有宗教的共同點,歸結為神聖與凡俗的區分,譬如走入一個宗教場所,我們能感到自己彷彿進入了一個超凡空間。而在這類作品中,世界的某個區域一定被劃分為世俗空間與特殊位面,而是類似於打破某項禁令而必須接受的某種懲罰。此種世界,存有邪惡而極少良善,在這樣的故事裡行事,缺少敬聖之獎許,滿是褻瀆之懲罰。遭遇恐怖事件前,一定存在觸發條件,受害者一定做了什麼事情,《午夜兇鈴》裡觸發條件是看那捲錄像帶,《咒怨》是踏入凶宅,於是某種偽裝過的力量將施以懲罰,它們看似強大而無可避免,然而,與純粹的自然力量相比,它們擁有某種主體(至少是敘事視角賦予的主體),可以用敘事人稱指代,但沒有自由,換句話說,它們要麼就是是某種不可避免的規律本身,要麼就沒有拒絕的意志,同樣是被束縛的一方。換言之,受制於同一條準則:凡是打破禁令的人,必須施以懲罰。相比較而言,反派受到的束縛還更多,他們行動的可能性更少,它們沒有不去懲罰的自由,沒有不去行惡的自由,誰能說伽椰子不是被怨念推動著去殺人的呢,她無法原諒,無法超度,無法做其他任何事,只能成為一個自己也無法解脫的詛咒。這類反派可看作第二種反派,非物理的、匿名的惡性存在。

從第二類反派跨入第三類反派,角色必須從創作者為其設置的非人陰影保護中走出來,在前一種作品裡,它們更像是一種不可更改的背景或世界觀設定,後者的情況,創作者則賦予了它們我們稱之為自主性、或生命種種,讓我們認同這是個角色而非某種力量。為這些抽象的詞彙下定義是白費力氣,我們不妨觀察其表現:對有自主性的存在而言,其首要目的遞歸為存在的自我延續,於生命便是要繁衍,要想獲得這些,其存在就必須現形,這裡的情況剛好與第二種作品的可能世界反過來,物理世界成為了最終制衡萬物命運的根本。也就是說,所有這些對象最終可被鎖定在物理世界的某個區域,主角可可以消滅其物理存在。所有這類反派作為生物圍繞著生命崇拜演化,往往是可以無性繁殖的,在地球上有野蠻生長的植物(《滅頂之災》、《恐怖廢墟》)等,目的在於殺滅所有威脅植物的動物;在《異星覺醒》中,一種火星生物僅憑一個細胞,在幾天時間內就會進化成高智力、不懼嚴寒酷熱的完善個體,這種生命的過度繁衍消耗了所有資源,致使火星成為一片荒原;《異形》、《怪形》是這類作品則是此類角色最好的代表,它們作為生物存在,其進化的方向讓人想起某種純粹生殖崇拜,其特點就是能與任何生物融合,目的就是不斷複製或自我進化;所有這些均表現為一種瘋狂的繁衍慾望具象化。任何種群中的個體,都具有整個種群的潛力——包括繁衍和進化。可以參考的另一種例子就是《星河戰隊》中的蟲群,如此龐大的社會表現為,整個群體可以被視為一個龐大的生命體,其社會價值的多樣性盡數消失,歸結為首要的善,即保證種群的延續。施特勞斯評價霍布斯時論述到

“保存生命乃是首要的善,它標誌著朝進一步的目標不受阻礙地不斷進展;但不存在至高無上的善...另一方面,死亡是首要的邪惡,同時卻也是最大的和至高無上的邪惡。”

於是可作此種理解,這類反派所欲實現的最高的善,正是那極惡的反面,原動力僅在於避免那首要的和至高無上的惡,卻表現彷彿就像是實現那至高無上的善,體現為一種扭曲的瘋狂意志。它們將生命力轉化為侵略性、攻擊性,利用一切有機無機的物質轉化為其存在,成為了其他生命的敵人。而這類作品中的生命,拒絕那個誕生的玩笑:想要在這個冰冷、空曠的宇宙中儘可能長地延續下去。我們眼中的瘋狂,在於我們作為處於群體中的自主個體,被同伴們織就的世界溫柔地庇護,無法理解真正的毀滅力量,那影射了所有生命形式永恆的陰影,相較於無垠的時間和空間,或者將時間與空間拉長擴大到宇宙尺度而言,所有的生命幾乎都是類似的,結局都是一樣的,上述瘋狂的表現更像是一種無望的掙扎。

第四類反派,或許是最為複雜的、也最為多樣的一類反派,文藝作品中一半以上的反面角色可歸於此類,因為這類反派首先多半是人類(或類人角色),在此必須用最多的篇幅加以論述,我想稱之為社會性反派。其複雜性在於,人是兼具並超越生物的屬性存在,其與前後兩種反派的表現有時如此相似,其聯繫又如此密切,要想給出讓人信服的分類理據,必須仔細加以辨別論述,我將他們歸入社會結構中的一類。

首先考慮類人角色其與其他生物的區別,在此請讓我先引述施特勞斯在《霍布斯的政治哲學》中的一段話

“人是一種像其他動物一樣的動物;作為一個有感覺的存在,他無時無刻不暴露在多種多樣的感性知覺面前;這些感性知覺自動地喚起慾望和厭惡,於是他的生活,就像所有其他動物的生活一樣,無時無刻不在騷動。然而有一個重要區別:理性是人與所有其他動物之間的特定區別。因此,人遠遠不像動物那樣,受瞬間的感性知覺所支配,他對未來的設想能力,比動物強得多;正是由於這個原因,他不像動物那樣,只顧眼前的飢餓,他也展望未來的飢餓,所以他是最掠奪成性、最狡詐、最兇猛、最危險的動物。這樣看來,人的慾望本身,跟動物的慾望並沒有不同,不同之處只在於,對人來說,慾望有理性聽憑它使用。這個關於人類慾望的見解,表面上好像為霍布斯所特有,然而在霍布斯的著作裡,它又是矛盾的,因為他反覆強調,人的慾望是無窮無盡的,這是由於人的慾望本身就是無窮無盡的,而不是由於外在感性知覺在數量上是無窮無盡的的話,那麼,人的慾望跟動物的慾望本質上的區別,就在於後者只不過是對外在感性知覺的反應,因此,動物只對有窮盡的客體本身產生慾望,而人則本能地懷有無窮無盡的慾望。”

這裡給出了一種區分:即人和其他生物的區別,乃在於那有限與無限形式的慾望。人作為孤獨的個體,自然對他/她來說只有純然透明或純然未知,與自然只存在利用或避險的關係。只有當他遇見另一個人,認出那是另一個相同的個體,那相似的、混沌的未知變成吸引力。作為社會性動物,在人和人之間,正因他們感受到相同,他才能確信有一種高於自己的東西,那高於自己的東西成為指導群體行為的價值,差別在於一種完善的虛構想象力並投射到個人的行動上,於是才有了行動的抉擇。第四類反派只能存在於一個複雜社會中,因這個社會存在諸多不可通約的價值體系,在這裡惡出於意志,出自選擇。施特勞斯提及的人類所獨有的“無窮無盡的慾望”並不來自外界環境,如果說慾望意在於佔有事物,那無窮無盡的慾望恰恰不會來自實存的物質事物或對其的佔有慾,因為現實事物均是有限的,其源頭,出自那個虛構的自我及其對比:他不但渴求某樣事物,關鍵在於他想要的相比其他人要更多,要更好。譬如想要建立永恆之城的皇帝,他不僅僅要在權力上僭越當世所有人,還要把自己的榮光與往世所有傑出人物相比,甚至要壓倒所有未來之人,立一座豐碑,由此帶來從未有過的戰爭之禍、征服之惡。對一般人而言,自我同樣是無限之惡的來源,當他/她因享有某樣事物,便會以自我為對比——他/她想象,自己會更快樂、更滿足,如果他能佔有更多。自我不是跳板而是鏡像,製造出無窮無盡的幻象,由此產生無窮無盡的慾望,七宗罪中將驕傲列為首罪便是此理,因為它強調的是人和自我的關係之惡。

自然發生的是,反派和正派是最接近的,他們身上前面前面所述的角色都不具有的特質,他們身上存在矛盾,這也是角色的迷人之處。這裡,反派多少都對自身行為存有自覺,因此,我們可以從手段之惡與目的之惡來衡量一個反派。目的和手段互相交錯,一個人運用不當手段,侵害他人利益越多,自然是實踐了更多的惡;另一方面,為了獲得更多的利益,選擇撒謊和殺人是不一樣的惡。

讓我們假設反派們的目的都是好的,不同作品中反派的手段“被迫→不自覺→自覺”存在著這麼一個序列。電影《蜘蛛俠3》中的沙人為了救治病重的女兒而去搶劫銀行,我們不認同他的手段卻能理解他的動機,沿著這條序列上升,我們最終會碰到所謂的反面英雄,一個反派可以為了崇高的目的行惡事,超越了自保的界限,擁有自我犧牲的可能性(這超越了第三類反派),就行動來說,他可能和一個正面人物做的一樣。當我們限定反派對自己的目的是不自覺的,這類角色往往就是悲劇反派,悲劇角色之關鍵在於錯誤他們是無辜的,創作者首先剝奪了許多重要的行動原因:這類角色要麼總是處於間歇或長期失憶狀態,要麼被其他人利用,要麼永遠追不上事情發生的節奏。因他們並不真正瞭解自己為何而行動或者被迫如此行動,其惡充分體現為其結果。俄狄浦斯是這一類角色的典型代表,我們會看到那被命運捉弄的可憐人,一個人娶了自己所殺害之人的妻子,一個統治著別人國家的人卻不知道過去的國王是誰,追求真相的意志最後毀了他,太陽神阿波羅對俄狄浦斯的懲罰是讓俄狄浦斯雙目失明,眼前罪惡視而不見者的懲罰。(有一類特別的情況,創作者夥同反派一起欺騙觀眾,就像《羅傑疑案》,必須穿過元小說的技巧,我們可以認定反派並不“瞭解”自己的行動,我仍然會把他歸入“不知情”那一類。)

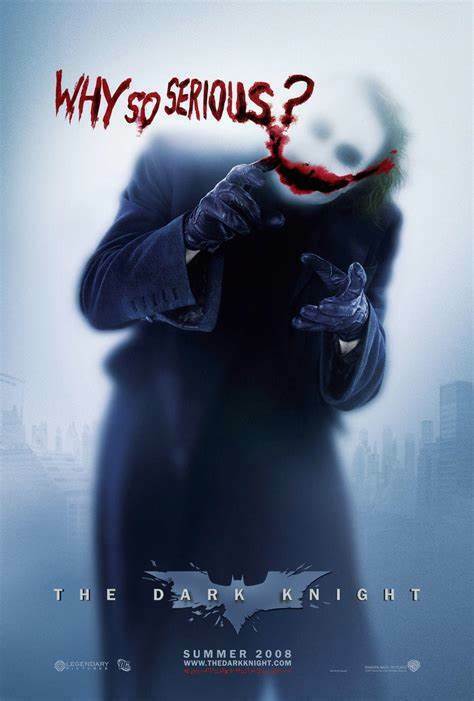

當反派對自己的手段和目的都有了充分認知時,惡便開始在兩者交織而非互相削弱中獲得力量和具體形態,反派在此變成了惡的主動追求者。這出現在許多犯罪電影中,《這個殺手不太冷》中反派警察局長以折磨他人為樂,有些反派純粹為了感官慾望而殺人(如食人魔漢尼拔),對惡之目的的思考越深入,正是因為有了一種惡的目標,實現並修正惡的手段,甚至培養出一種對惡的精緻美學。第四類反派在此種範疇內的最典型代表,我對克里斯托弗諾蘭在《黑暗騎士》中塑造的小丑印象深刻。這電影我只看過一次,但至今仍記得小丑每次登場作惡,都會對受害者有一番說辭,對一個女人他聲稱自己是一個失去妻子的丈夫,對絕望的人訴說自己受到過更深的背叛。最後我們明白,在他那裡找不到真相,在小丑面具下面並不存在一個真正的人。他不想要錢、不要性,沒有其他嗜好,沒有未結的心結,並不追求那些罪犯追求的種種事物,也難以用精神分析的手法來剖析,因諾蘭隱去了他的所有身份和過去,除了罪犯,還有那張笑臉。他把他變成一個召喚的符號,他的行動要麼成為罪行,要麼成為一個笑話。在於排除了一切動機之後,我們明白,他不需要獲得什麼,他引發混亂,製造混亂,他意圖成為混亂本身,而證明社會和人心的深處同樣存在著混亂,當他不開玩笑的時候,這是對他唯一嚴肅的事,手段和目的在此完美契合。

剩下最後一類反派,我想稱之為純粹惡的化身。前述所有反派存在的作品裡,無法擺脫善惡二元論的結構,這與善惡之力量對比無關,因惡總是被解讀為善的反面或善的缺失,正如月之暗面是無光一側,惡總是以善為根基,在本質上它總是相對虛弱的。至多,遵循拜火教的原理,存在善惡兩種本源,彼此相互對立、相互依附,卻均未達到存有之根基——就像小丑不會輕易殺死蝙蝠俠一樣,他說“如果沒有了秩序,混亂又有何意義;你需要我,正如我需要你”。此類作品中反派呈現的並非人物,而是惡之理念;進入這個領域的反派少之又少,其難度並非在人物塑造,而在於作品必須有一套強有力的形而上學假設,近於證明存在一種超乎所有社會價值的客觀之惡。CS劉易斯舉過一個例子:想象你坐在一個空蕩蕩的房間裡,盯著一面牆;現在,讓我們想象隔壁房間裡有一隻嗜血的獅子,你會感到安全卻害怕;告訴你隔壁房間有你的仇人,你會憤怒。現在,讓我們假設,隔壁房間裡有一位神。你會感到,它引起的,是一種與面對具體事物皆不同的情感——神秘的畏懼。因你的形象思維無法將其錨定,你拋出的所有假設最後都會繞過它。你認清了這個例子的最大荒謬之處:它試圖引導你以一個有限的空間(房間),圈住一個定義上具有無限性質的事物。反派無需再通過某種方式征服什麼,做些什麼,相反是世界以他們為中介,傳遞一些本源性的東西。這類反派喚起我們身上同樣的畏懼,我仍記得第一次看《老無所依》(不論是麥卡錫的原作還是科恩兄弟的電影),對我來說殺手安東一瞬就成了殘酷世界的代表,他手持怪異的武器,怪異的髮型,似笑非笑地臉,殺人前往往會擲一枚硬幣,確定目標則會追殺至世界盡頭(當然故事結束時被車撞斷手臂,證明他也只是眾多事物中的一環)。在麥卡錫的另一部作品《血色子午線》中,法官霍爾頓,這個角色可看成是前者的升級版,真正的命運化身,他在故事結尾被主角射殺,主角又在沙漠邊緣的酒館裡遇見他。他復活了,又將他悶死;最後法官在酒館舞池裡跳舞“他的雙腳輕盈靈巧。他從不睡覺。他說他不死。他在光中舞動,在陰影中舞動,他大受歡迎。他從不睡覺,這位法官。他在舞動,舞動。他說他不死。”他們不死,他們不可捉摸,殺死他們是沒有意義的,因為“邪惡能自己運作一千年,管都不用管,邪惡作為一種理念滲透在萬事萬物中”。他們同時詮釋著主宰在人類命運的兩種力量——偶然性和必然性——這截然矛盾的終於找到了能結合他們的宿主,僅以絕對暴力的形式,表徵這個殘酷世界。

反派對於其他角色來說是一整個世界的濃縮,對我們而言,則是一個強有力的假設,我們藉此窺測世界的邪惡本源。面對所有這類角色,我們就像坐在那個房間裡的人。我們感到,真正讓人神秘的,一方面是無法理解的絕對性質,另一方面是如此具體強烈的角色形象(好比是容納神的房間)。加繆的創造《卡里古拉》(見封面圖)便是其中最好的代表之一,加繆取了一個羅馬君王作為反派,在失去自己的妹妹後迷失荒野,迴歸之時意識到,這個世界不重要,因為人沒有自由。人們必須認識到這一點,但既然他們如此看重世間,那麼就必須教會他們自由。所以他回來的第一個要求,便是“我要那天上的月亮”,因為那代表不可能性;他又說,要求國家所有擁有財富的人,必須馬上立下遺囑,一個月內必須將所有財富捐獻給國家,不則會被立即處死(好好聽著,蠢貨!既然國庫重要,那麼人命就不重要。這是一目瞭然的。凡是同你看法一致的人,既然把金錢看成一切,就不能不同意這種推論,把自己的生命看得一錢不值。總而言之,我決定要遵循邏輯。既然我有這個權力,你們很快就會看到,這種邏輯要讓你們付出多大代價。我要剷除自相矛盾者和矛盾。如果需要的話,我就先拿你開刀)。很長時間以來,卡里古拉對我來說一直是一個不可解的角色。現在我可以說,這是一個絕望的人。加繆或許塑造了最好的暴君形象,往昔的君主只是追求更大的權力,更多的財富,一切都侷限在自身與外部的有限性上——我已擁有、可能擁有的這些,還不夠——所以他們只是暴虐,但不瘋。瘋人在作品中大部分時候都是自言自語,與他人無涉,發出絮絮叨叨的背景噪音,因為他們周圍始終圍繞著幻象,等待授意去講那一兩句最重要的真話;而卡利古拉自始至終都清醒地說著真話,而且他有最大的權力強迫別人聽他說話,他說“我終於領悟了權力的用途。權力能給不可能的事情提供實現的機會。今天,以及今後的全部時間,我的自由再也沒有止境了”。他轉向自身,如此強烈地注意到那個矛盾——人作為有限性與無限性的結合體,有限性那部分永遠朝著無限性而絕望。他不僅朝著歷史上所有可能的事情說不;他憎恨存在,因為他們不自由,所有的具體事物摹仿理念,至多擁有永恆。他追求的,是不可能性之自由,意圖實現超越永恆的惡。卡利古拉並非抽象理念的純粹集合或代表,他身為人卻彷彿享有絕對自由、超絕地否認一切,另一方面,他又如此人性地、太過人性的絕望。他是為抽象理念與具體角色最為極端的結合,同時在兩個方面衝擊著我們,因此我認為這是史上最好的反派之一,也是虛構作品中關於人最為真實的寓言之一。