狀元是讀書人的巔峰,但並不是讀書人的人生巔峰(雖然對於大部分狀元的確如此),但學而優則仕的思想影響下,還是要入仕,所以當宰相:一人之下,萬人之上。位極人臣這才是讀書人的追求,當然要是能中個狀元就更好了,不過還真有人同時達到,還很完美的達成讀書人所有成就,就是全成就第一人,文末揭曉答案!

相,是對中國古代君主之下的最高行政長官的通稱或俗稱,並非具體的官名。“宰”的意思是主宰;“相”,本為相禮之人,字義有輔佐之意。太宰與相合稱為宰相,宰相聯稱始見於《韓非子·顯學》,丞相就是宰相。

與丞相(官職名)並非一個概念 。丞相只有在掌握決策權時,才能被稱為宰相。像在明朝時期的比較有權力的內閣首輔等,有時也被稱為宰相。簡單來說。宰相是地位、丞相是官職。

以明朝為例,明太祖朱元璋廢除的是丞相這個官職。

但永樂之後,還是出現了內閣,也就是首輔的職務,雖然不是丞相,但隨著發展漸漸還是變成了宰相的地位。

至張居正時,首輔地位空前。

宋代的官制比較複雜,尤其宰相自五代以來宰相開始分首相,次相。本文僅統計首相即擔任同中書門下平章事。

在前期,簡單地說只有擔任同中書門下平章事,才可以稱為首相,

而參知政事即次相。但都被稱為宰相,以相禮對待,但地位上還是以同中書門下平章事為真正的宰相。

元豐改制也就是王安石變法後,首相稱尚書左僕射兼門下侍郎,次相稱尚書右僕射兼中書侍。另設門下侍郎、中書侍郎、尚書左右丞為副相。宋徽宗政和時,改左僕射為太宰兼門下侍郎,右僕射為少宰兼中書侍郎。

實際上從這裡能看來困擾宋朝的冗官問題,即官僚隊伍太大了,而明朝主要機構僅有六部,其機構較之宋朝精簡不少。王安石變法其中一個目標,就是用六部改革機構,但失敗了。

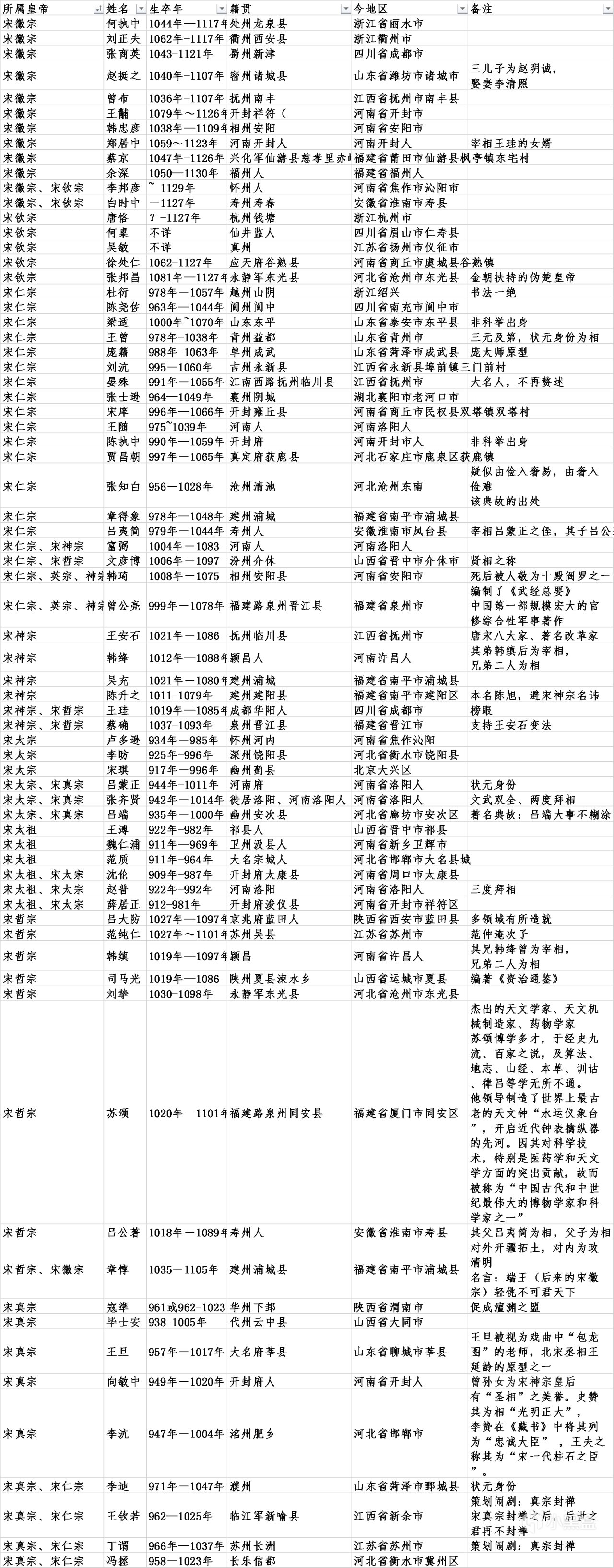

總名單:

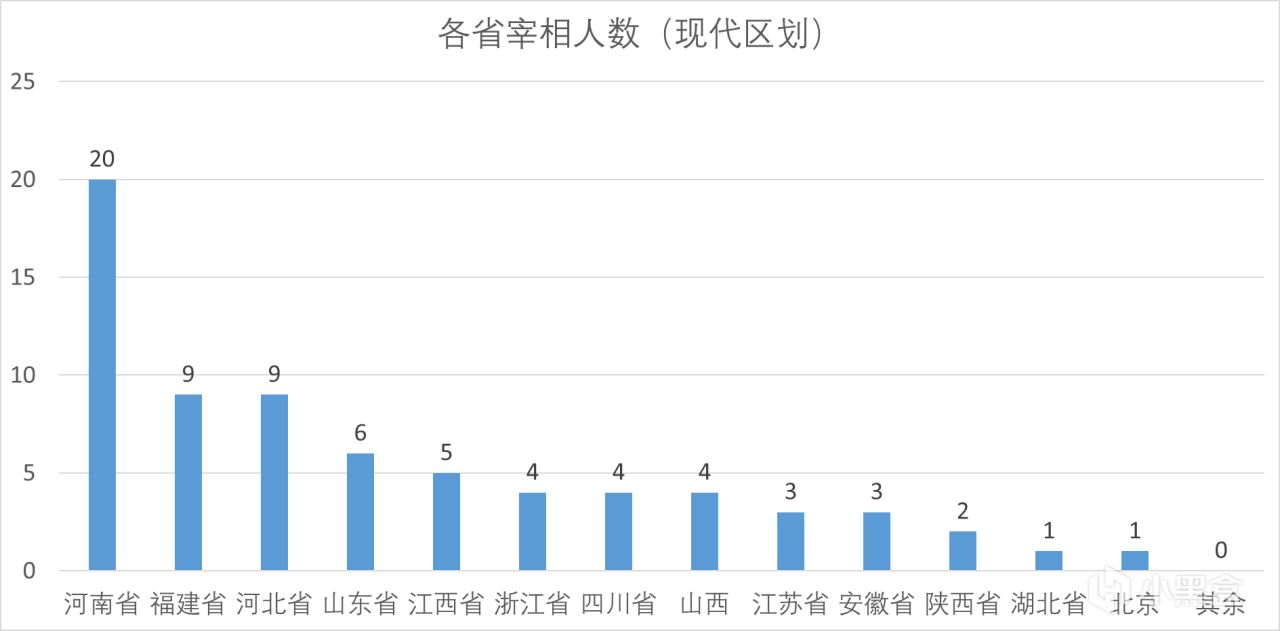

省級統計:

毫無疑問在北宋,北方近乎斷崖式領先南方,而河南高居榜首,除了一貫的人傑地靈的說法,

更多的還是因為政治中心,北宋畢竟是脫胎於,五代十國的政權,其主要官僚還是來自於北方,彼時南方在北宋成立後尚未納入版圖,因此南方士人無法入北宋為官,所以自然長期都是北方派

這一現象直到宋真宗時期才出了第一位南方籍貫的宰相。因此北方尤其是河南,具有主場優勢。

畢竟仕途可不是讀書,那麼簡單。河北表現不俗,與福建並列第二。

當然福建倒是挺意外的,即便是身為南方,但比孔孟之鄉的山東出的宰相還要多。浙江,江蘇表現不算差。

當然受限於北宋版圖問題,東北、蒙古、西藏、雲南都沒有人是很正常的。不過即便是有也影響不大。

如果從宋真宗算起,南北的宰相比例應該是:

南方28位宰相,北方34位宰相。顯然北方依舊領先,但優勢已經出現了。

據稱,貌似北宋朝堂似乎對南方的官僚有偏見,所以南方在仕途上有一定影響。

如景德四年(1007年),宋真宗欲用王欽若為相,宰相王旦竟公開稱:“臣見祖宗朝未嘗有南人當國者,雖古稱立賢無方,然須賢士乃可。臣為宰相,不敢沮抑人,此亦公議也。”最後真宗也不了了之。一直到王旦死後,王欽若才得以位列相位。

意思是:我們大宋朝從來就沒有用過南方人當宰相。雖然說,只要是個賢才,也不用管他是哪兒來的,但他得是個賢才才行啊。我王旦當這個宰相,不敢擋別人進步的路,但是,我剛才說的可是公論。

再比如:江西人晏殊應中進士,表現優異,得“帝嘉賞,賜同進士出身。”,寇準竟然僅因晏殊是江南人而反對晉用,對宋真宗說:“殊江外人”;臨江人蕭貫當中狀元,他說:“南方下國,不宜冠多士”。蕭貫當不成狀元,寇準逢人便說:“又與中原奪得一狀元!

可見一般。不過都是歷史煙雲了,大家看看就好了。當然了南宋就不用這個煩惱了,因為都是南方人。

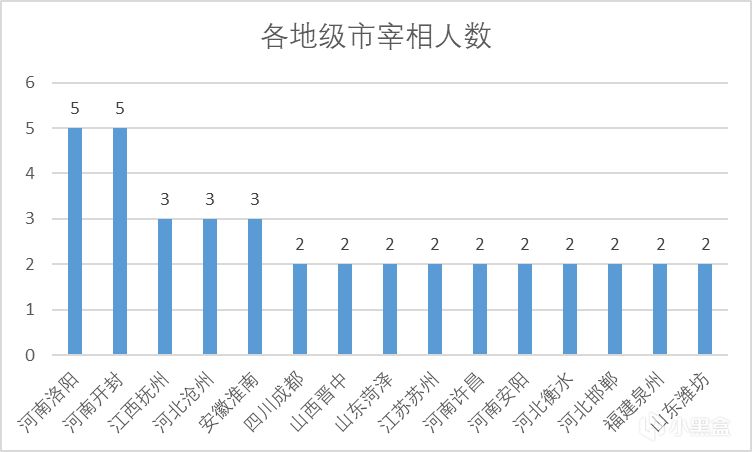

各地級市宰相人數:

只統計大於等於2人的

河南洛陽和河南開封能那麼多,除了一貫的人傑地靈外,也存在其他原因。

首都是開封,且北宋的官僚貌似進京之後,退休了留在開封的很多,所以自然而言,這些官宦子弟在父輩的影響下,位極人臣還是有幫助的,其次洛陽除了,經濟好以外,也是當時北宋在鬥爭中失敗的官僚,賦閒養老的好去處,所以開封和洛陽出現那麼多還是有些別樣的因素的。

不過從這個榜單中,可以看出南北還是比較平衡的。

特殊統計:

非科舉出身,但依舊位列宰相

因為父輩的功勳,朝廷直接封官!其實就是:封妻廕子,表示封建時代功臣的妻子得到封號,子孫世襲官職和特權。

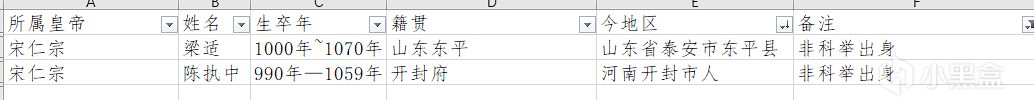

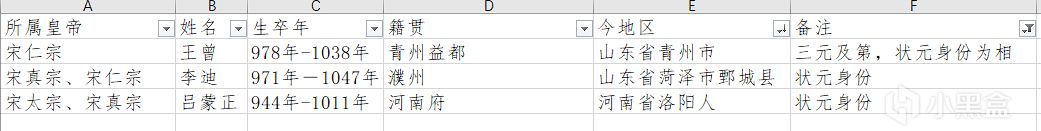

狀元身份,位極人臣:

71位宰相,也就3位是狀元身份,可見學而優未必仕而優。

其中山東出身的王曾,24歲中狀元(公元1002年殿試第一),24歲換現代,最快也才研究生畢業吧!

更是三元及第達成古代讀書人,在科舉上的最高成就,

三元:科舉制度稱鄉試、會試、殿試的第一名為解元、會元、狀元,合稱“三元”。在鄉試、會試、殿試中考中了第一名,稱“三元及第”,在連續的鄉試、會試、殿試中均獲頭名稱“連中三元”。三元及第是科舉制度下古代讀書人渴望得到的最高榮譽,中國古代讀書人獲得這一稱號者寥寥無幾。

同時還是位極人臣成為宰相,名聲也好,千古罕見,比千古一帝都難見!這是真正的“學優,仕也優”。

除了沒當皇帝,基本上稱得上人生圓滿。當然可能壽命短一些,不過質量高啊。

要我說拜什麼孔子,真不如拜王曾,孔子周遊列國也沒混到什麼官職,還真不如王曾

當然我也就現代能說,擱古代,早人沒了

王曾(978年12月27日~1038年12月12日),字孝先。是宋代歷史上著名的“連中三元”的狀元宰相。王曾祖上世居泉州王厝埕,為“開閩三王”之王審邽的嫡孫,八歲而孤,叔父王宗元收養了他,後隨叔父遷居山東省青州益都。 [70]青州益都(今山東省青州市)人。北宋名相、詩人。王曾少年孤苦,善作文辭。鹹平年間,王曾連中三元(發解試、省試、殿試皆第一),以將作監丞通判濟州。累官吏部侍郎,兩拜參知政事。曾規諫宋真宗造天書、修宮殿之事。宋仁宗即位後,拜中書侍郎、同中書門下平章事,以計智逐權臣丁謂,朝廷倚以為重。後罷知青州。景祐元年(1034年),召入為樞密使,次年再次拜相,封沂國公。因與呂夷簡不和,一同被罷免,王曾出判鄆州。寶元元年(1038年),王曾去世,享年六十一歲。獲贈侍中,諡號“文正”。有《王文正公筆錄》。

順便一提文正,中國古代諡號。司馬光言:“文正是諡之極美,無以復加。”認為文是道德博聞,正是靖共其位,是文人道德的極至。

在中國的歷史上,在宋代以後,文人做官後,夢寐以求地想得到一個諡號—文正。而作為最高統治者的皇帝,是不會輕易地把這個諡號給人的。在歷史上,能得到文正這個諡號的人,大多都是當時文人敬仰的對象。

宋代:李昉、范仲淹、司馬光、王旦、王曾、蔡卞、黃中庸、鄭居中、陳康伯、蔡沈

元代:吳澄、耶律楚材、劉秉忠、許衡、廉希憲、賈居貞

明代:方孝孺、李東陽、謝遷、倪元璐、劉理順

可能方孝孺這個文正爭議比較大,而且這個諡號還是南明給的,在1368-1644這段時間是沒有給的。

方孝孺因拒絕為燕王朱棣草即帝位詔之命而被殺,南明弘光帝時追諡“文正”。

清代:湯斌、劉統勳、朱珪、曹振鏞、杜受田、曾國藩、李鴻藻、孫家鼐