状元是读书人的巅峰,但并不是读书人的人生巅峰(虽然对于大部分状元的确如此),但学而优则仕的思想影响下,还是要入仕,所以当宰相:一人之下,万人之上。位极人臣这才是读书人的追求,当然要是能中个状元就更好了,不过还真有人同时达到,还很完美的达成读书人所有成就,就是全成就第一人,文末揭晓答案!

相,是对中国古代君主之下的最高行政长官的通称或俗称,并非具体的官名。“宰”的意思是主宰;“相”,本为相礼之人,字义有辅佐之意。太宰与相合称为宰相,宰相联称始见于《韩非子·显学》,丞相就是宰相。

与丞相(官职名)并非一个概念 。丞相只有在掌握决策权时,才能被称为宰相。像在明朝时期的比较有权力的内阁首辅等,有时也被称为宰相。简单来说。宰相是地位、丞相是官职。

以明朝为例,明太祖朱元璋废除的是丞相这个官职。

但永乐之后,还是出现了内阁,也就是首辅的职务,虽然不是丞相,但随着发展渐渐还是变成了宰相的地位。

至张居正时,首辅地位空前。

宋代的官制比较复杂,尤其宰相自五代以来宰相开始分首相,次相。本文仅统计首相即担任同中书门下平章事。

在前期,简单地说只有担任同中书门下平章事,才可以称为首相,

而参知政事即次相。但都被称为宰相,以相礼对待,但地位上还是以同中书门下平章事为真正的宰相。

元丰改制也就是王安石变法后,首相称尚书左仆射兼门下侍郎,次相称尚书右仆射兼中书侍。另设门下侍郎、中书侍郎、尚书左右丞为副相。宋徽宗政和时,改左仆射为太宰兼门下侍郎,右仆射为少宰兼中书侍郎。

实际上从这里能看来困扰宋朝的冗官问题,即官僚队伍太大了,而明朝主要机构仅有六部,其机构较之宋朝精简不少。王安石变法其中一个目标,就是用六部改革机构,但失败了。

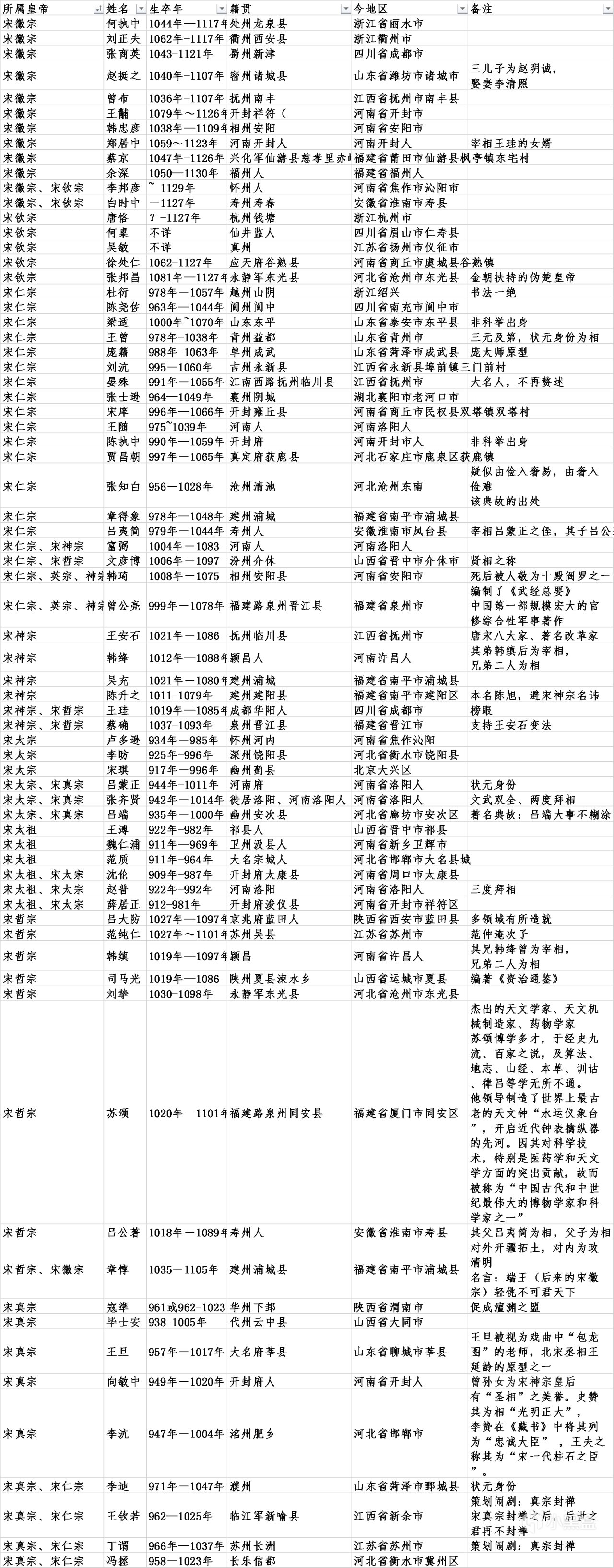

总名单:

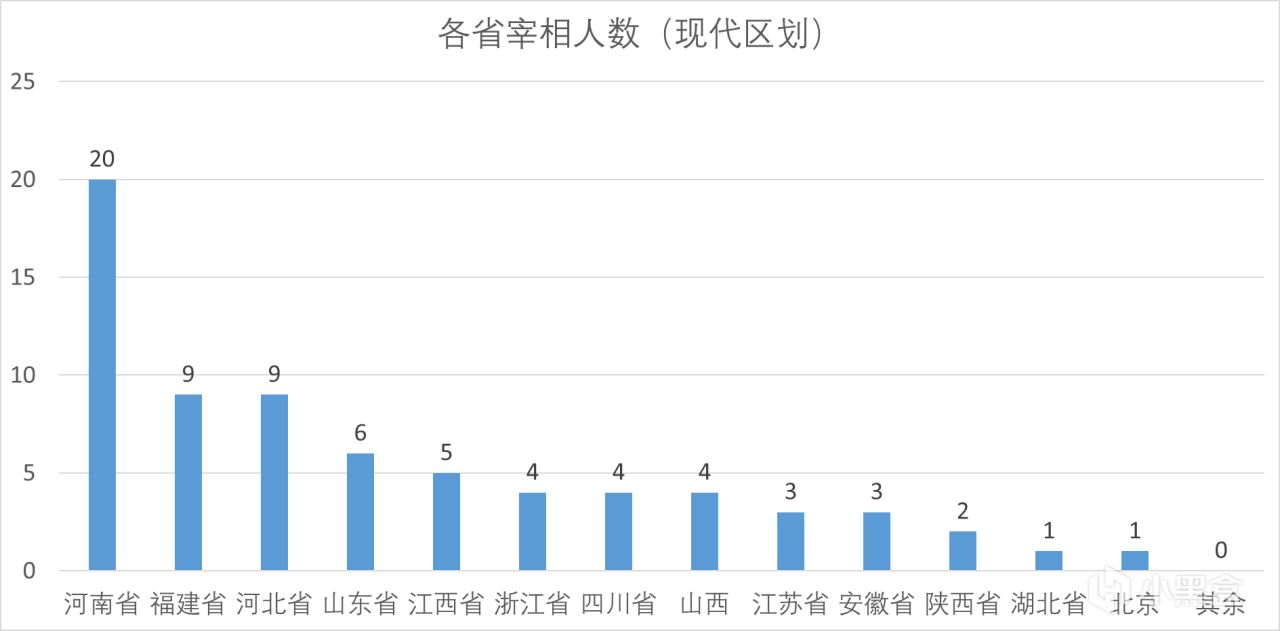

省级统计:

毫无疑问在北宋,北方近乎断崖式领先南方,而河南高居榜首,除了一贯的人杰地灵的说法,

更多的还是因为政治中心,北宋毕竟是脱胎于,五代十国的政权,其主要官僚还是来自于北方,彼时南方在北宋成立后尚未纳入版图,因此南方士人无法入北宋为官,所以自然长期都是北方派

这一现象直到宋真宗时期才出了第一位南方籍贯的宰相。因此北方尤其是河南,具有主场优势。

毕竟仕途可不是读书,那么简单。河北表现不俗,与福建并列第二。

当然福建倒是挺意外的,即便是身为南方,但比孔孟之乡的山东出的宰相还要多。浙江,江苏表现不算差。

当然受限于北宋版图问题,东北、蒙古、西藏、云南都没有人是很正常的。不过即便是有也影响不大。

如果从宋真宗算起,南北的宰相比例应该是:

南方28位宰相,北方34位宰相。显然北方依旧领先,但优势已经出现了。

据称,貌似北宋朝堂似乎对南方的官僚有偏见,所以南方在仕途上有一定影响。

如景德四年(1007年),宋真宗欲用王钦若为相,宰相王旦竟公开称:“臣见祖宗朝未尝有南人当国者,虽古称立贤无方,然须贤士乃可。臣为宰相,不敢沮抑人,此亦公议也。”最后真宗也不了了之。一直到王旦死后,王钦若才得以位列相位。

意思是:我们大宋朝从来就没有用过南方人当宰相。虽然说,只要是个贤才,也不用管他是哪儿来的,但他得是个贤才才行啊。我王旦当这个宰相,不敢挡别人进步的路,但是,我刚才说的可是公论。

再比如:江西人晏殊应中进士,表现优异,得“帝嘉赏,赐同进士出身。”,寇准竟然仅因晏殊是江南人而反对晋用,对宋真宗说:“殊江外人”;临江人萧贯当中状元,他说:“南方下国,不宜冠多士”。萧贯当不成状元,寇准逢人便说:“又与中原夺得一状元!

可见一般。不过都是历史烟云了,大家看看就好了。当然了南宋就不用这个烦恼了,因为都是南方人。

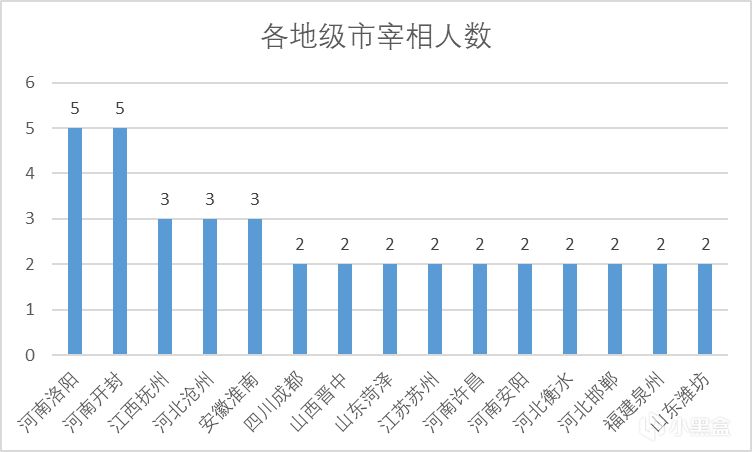

各地级市宰相人数:

只统计大于等于2人的

河南洛阳和河南开封能那么多,除了一贯的人杰地灵外,也存在其他原因。

首都是开封,且北宋的官僚貌似进京之后,退休了留在开封的很多,所以自然而言,这些官宦子弟在父辈的影响下,位极人臣还是有帮助的,其次洛阳除了,经济好以外,也是当时北宋在斗争中失败的官僚,赋闲养老的好去处,所以开封和洛阳出现那么多还是有些别样的因素的。

不过从这个榜单中,可以看出南北还是比较平衡的。

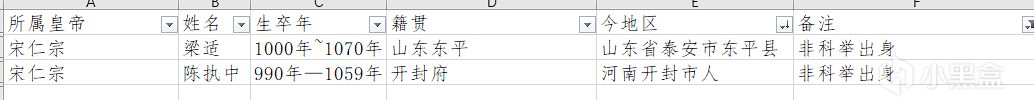

特殊统计:

非科举出身,但依旧位列宰相

因为父辈的功勋,朝廷直接封官!其实就是:封妻荫子,表示封建时代功臣的妻子得到封号,子孙世袭官职和特权。

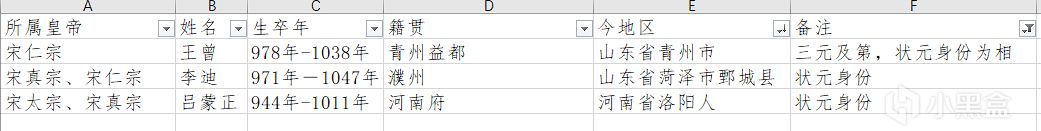

状元身份,位极人臣:

71位宰相,也就3位是状元身份,可见学而优未必仕而优。

其中山东出身的王曾,24岁中状元(公元1002年殿试第一),24岁换现代,最快也才研究生毕业吧!

更是三元及第达成古代读书人,在科举上的最高成就,

三元:科举制度称乡试、会试、殿试的第一名为解元、会元、状元,合称“三元”。在乡试、会试、殿试中考中了第一名,称“三元及第”,在连续的乡试、会试、殿试中均获头名称“连中三元”。三元及第是科举制度下古代读书人渴望得到的最高荣誉,中国古代读书人获得这一称号者寥寥无几。

同时还是位极人臣成为宰相,名声也好,千古罕见,比千古一帝都难见!这是真正的“学优,仕也优”。

除了没当皇帝,基本上称得上人生圆满。当然可能寿命短一些,不过质量高啊。

要我说拜什么孔子,真不如拜王曾,孔子周游列国也没混到什么官职,还真不如王曾

当然我也就现代能说,搁古代,早人没了

王曾(978年12月27日~1038年12月12日),字孝先。是宋代历史上著名的“连中三元”的状元宰相。王曾祖上世居泉州王厝埕,为“开闽三王”之王审邽的嫡孙,八岁而孤,叔父王宗元收养了他,后随叔父迁居山东省青州益都。 [70]青州益都(今山东省青州市)人。北宋名相、诗人。王曾少年孤苦,善作文辞。咸平年间,王曾连中三元(发解试、省试、殿试皆第一),以将作监丞通判济州。累官吏部侍郎,两拜参知政事。曾规谏宋真宗造天书、修宫殿之事。宋仁宗即位后,拜中书侍郎、同中书门下平章事,以计智逐权臣丁谓,朝廷倚以为重。后罢知青州。景祐元年(1034年),召入为枢密使,次年再次拜相,封沂国公。因与吕夷简不和,一同被罢免,王曾出判郓州。宝元元年(1038年),王曾去世,享年六十一岁。获赠侍中,谥号“文正”。有《王文正公笔录》。

顺便一提文正,中国古代谥号。司马光言:“文正是谥之极美,无以复加。”认为文是道德博闻,正是靖共其位,是文人道德的极至。

在中国的历史上,在宋代以后,文人做官后,梦寐以求地想得到一个谥号—文正。而作为最高统治者的皇帝,是不会轻易地把这个谥号给人的。在历史上,能得到文正这个谥号的人,大多都是当时文人敬仰的对象。

宋代:李昉、范仲淹、司马光、王旦、王曾、蔡卞、黄中庸、郑居中、陈康伯、蔡沈

元代:吴澄、耶律楚材、刘秉忠、许衡、廉希宪、贾居贞

明代:方孝孺、李东阳、谢迁、倪元璐、刘理顺

可能方孝孺这个文正争议比较大,而且这个谥号还是南明给的,在1368-1644这段时间是没有给的。

方孝孺因拒绝为燕王朱棣草即帝位诏之命而被杀,南明弘光帝时追谥“文正”。

清代:汤斌、刘统勋、朱珪、曹振镛、杜受田、曾国藩、李鸿藻、孙家鼐