时令转入冬天,住在高层,手指冰冷,连思维似乎都被冻住了。夜晚难以成眠,早上却因冬眠而醒不过来。梦中时而刀光剑影,铁马冰河;时而身居考场,笔下疾飞;时而被答辩组老师联合拷打。其中也有一些零碎片段,源自我在欧洲遇到的奇人和趣事。

图少警告。

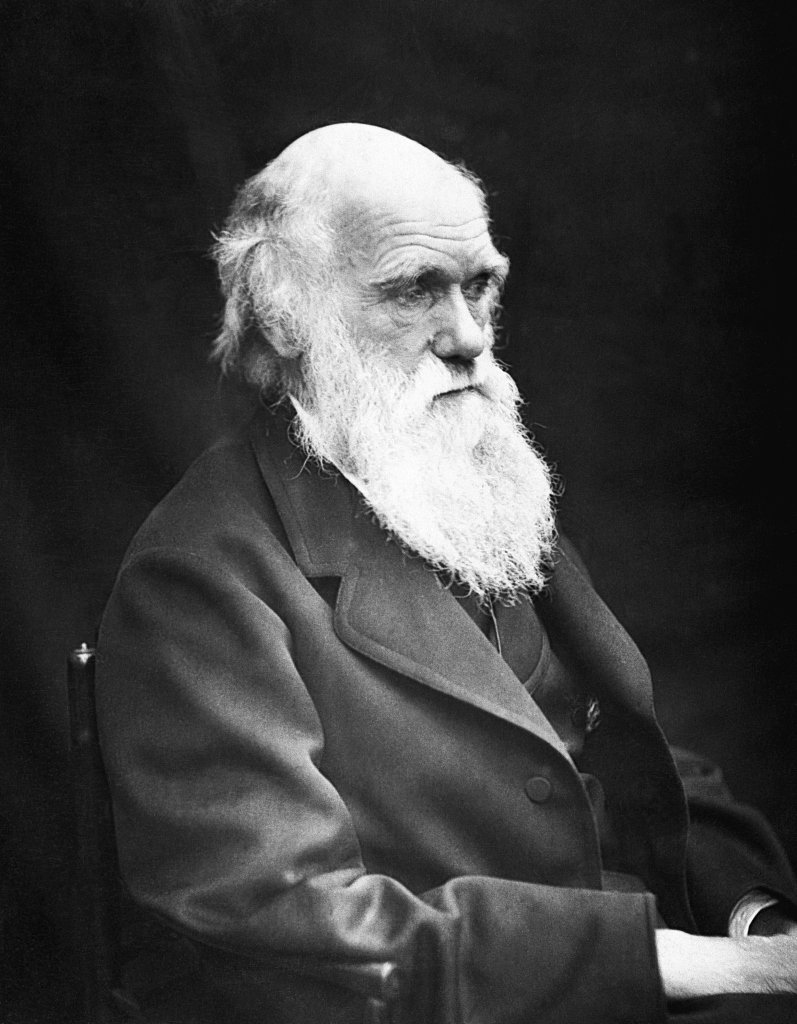

不会写《物种起源》的达尔文

那天下午我上完课,准备先和一起来交换的中国女同学先去三楼的咖啡店点些喝的,然后一起去布达佩斯市区探探美食店。

才到门廊外,女同学和我说有个叫做达尔文的匈牙利人,会说中文,听说学校来了中国交换生,很想跟她见一面,问我要不要一起来。

我的第一反应是,你说的这个达尔文,会不会写《物种起源》,是不是还和跟着一条舰船环游了世界,并且在各个岛上收集乌龟?他是不是还有个叫赫胥黎的好友,天天嚷着“我要当达尔文先生的狗”?

女同学:当然不是那个达尔文。

也对,这位女同学不是亡灵法师。但我又警惕起来:“这个达尔文是学校老师还是学生?是老师的话我可不陪你见他,到时直接去市区餐厅等你。”

在得到了达尔文和我们一样是这所学校的学生而非教职工的保证后,我挺起了胸膛,决定和同学一起去见见这个家伙,看看他是否真的如同传说中一样中文说得那么好,同时暗中观察他到底懂不懂《进化论》。

约定的会面地点是学校旁的湖畔公园的小木屋边。那时的天气也像这样冷,湖里的鸭子像搁浅的船只一样游不动了。我们穿着厚外套沿着公园小径走着,呼出的气很快化作了白雾。

公园里不仅有临近期末周,为舒缓考试复习压力而来散心的学生,也有带着孩子来游玩的家长。在卖小吃饮料的小木屋桌椅边,我看见了一位孤身一人的穿黑色夹克的帅小伙子,没有点东西吃,也没有专注于赏景,显然是在等人。

湖畔景色

想必这便是达尔文了。我仔细观察,发现他肤色较白(不过白人都这样),头发也是金白色的,长得很像哈利波特电影里扮演马尔福的演员。

我们朝他挥了挥手,说了声“嘿(hey)”。达尔文也摆了摆手,边走过来边说:“你们好!”

这一开口可把我吓了一大跳。与我之前见到的老外拙劣的发音“泥浩”“你浩”等不同,达尔文说的是标准的“你好”,发音准确,吐词清晰,甚至语调和抑扬顿挫也极其标准,活像中国人的灵魂附在了洋人身上。

我想都没想就边和他握手,边发自内心地夸他:“哥们,你这汉语倒是是怎么学的?竟然能如此地道,比中国很多上课讲方言的中学乃至大学老师的都标准。”

听了我的赞扬,达尔文倒是有点不好意思了。原来,他小时候就在中匈合办的语言学校学了好几年汉语,后来又和一些伙伴到深圳来交换了一年多。

死去的记忆突然开始攻击我。依稀记得当我还是个小不点的时候,课外英语机构的老师问我们谁的英语水平更高,是在英国本地土生土长活了八十年的老太太,还是一个研究英语但从没去过英国的中国学者。

当时我不假思索地说,当然是老太太,因为她是那边的人,从小就说英语,学者没去过英国,对英语的了解不可能有老太太多。老师摇头说不对,是专门研究英语的学者更懂英语,解释的理由我忘了。现在,我记起来了。

我又说,“哥们,要是你和中国的玩家一起开麦打游戏,他们绝对想不到自己队伍里混进了个洋人。”达尔文笑了:“你说得对,他们确实区分不了。”

我们与达尔文聊了很多,比如他在中国的经历以及我们来匈牙利的生活,比如他最爱的中国食物(很遗憾我不喜欢匈牙利菜)。

聊到彼此的旅游计划和经历,达尔文说自己在德国还是奥地利有套房子(和朋友共享产权),他一到假期就去这两个地方打工。

聊到期末考试的难易度。他安慰我们:“你们是交换生,是国际友人,老师不想给自己惹麻烦,只要别在卷子上骂他们,都会让你们过的。我们在你们那边也一样,只有学位答辩要严一些。”听到“国际友人”从达尔文嘴里冒出来,我有点绷不住了。

又聊到布达佩斯的物价。达尔文感慨:“我小的时候,这里的物价很低。现在每年都在飞涨,已经和西欧差不多了。尤其是房价,和你们一样很高,像布达佩斯市中心的房子,最高的差不多要一两万福林一平方米了。”

一万福林约为两万人民币。我想想老家南通学期房两三万一平,又想想隔壁上海市中心的房价,只好边点头表示赞同,边在心里暗想:达尔文对我们的房价还是不太了解啊。

我们聊了一小时,沟通内容有95%是汉语,5%是英文(地名、国民、店名),中途在小木屋点了些东西边吃边聊。

时间不早了,我们指出晚上还有活动安排,达尔文便不做挽留,与我们交换了联系方式,约我们以后出来和他打冰球或滑冰,还邀请我们去他的“寒舍”玩。后来因为忙,到底没去这位匈牙利富哥家中参观,也没和他一起打冰球滑雪。

最后一次听说达尔文的事迹是在期末考试以后。当时我们共同选修的《国际关系史及理论》这门课出题很难,把达尔文的心态搞炸了。

因此,他为了排解忧郁的心情,一气之下和几个朋友去奥地利还是德国度假去了。想想我本科期末周的消遣,不过是去学校外面吃顿好的,或者在宿舍里打游戏,不禁又开始羡慕欧洲的同龄人了。

请我吃瓜的蓝尼姐

蓝尼姐并非蓝尼姐的本名,只是因为她的外貌很像看门狗2里的反派黑客蓝尼,脸型发型甚至耳钉都像,所以就这么称呼她了。

有一次,我在外面吃自助餐,吃了差不多五六盘,就像达到满载量的大货车,几乎是字面意义上扶着墙回去的。

好吃捏

路过本层的大厅,蓝尼姐正在和另一个同学边吃西瓜边聊天。见我缓缓经过,她和我打了招呼,托起装着西瓜的盘子:“你想来一片吗?”

因为实在是吃得太饱了,加上多年以来英语学习的条件反射,我下意识回答:“No,thanks”,然后径直回到宿舍看动画片。看的时候想想不对,刚才的说法太生硬太没礼貌了,蓝尼姐看上去反应也很低落,就像被我用匕首刺伤了一样,想着总得以后找个什么机会向她解释一下。

对我说“我爱你”的匈牙利女孩

机会很快到了。不久后我在“伊拉斯谟计划”(让校学生在学习生活方面对留学生进行指导的计划)群组上收到了一个在酒吧里举办的交流活动。我爱喝酒,想多交朋友,就和中国女同学一起报名了。

集合地点在宿舍楼一楼大厅,人不多,除了我们外只有四个,一个是蓝尼姐,一个是和我们一起上《比较公法学》《国际公法学》等课的罗马尼亚人,一个是长得漂亮的匈牙利女孩,还有一个忘了国籍的女生。

我们在大厅中用英文寒暄了一阵,又用中文说了些只有我们两个懂的黑话(还好达尔文不在)。见没有更多的人加入小队,我们便出发了。活动酒吧距离学校两站地铁站,不过走路也就十五分钟,所以步行去,边走边聊。

欧洲的酒吧和国内不同,大多数不能手机扫码,所以我们要去前台和招待说要喝什么。女同学点了苦味德国啤酒,我本来想点杯没喝过的珍珠港鸡尾酒,又怕踩雷,所以也点了苦啤,其他四人各点各的。

然后就是围在桌边,等酒上来并聊天了。在国内,我和朋友喝酒有时会来点娱乐活动,俗一点的是骰子比大小和猜点数,雅一点的是飞花令,对不上诗词的喝一口或一杯。在欧洲,就是纯聊天了。

首先聊的是酒吧音响的音乐。每当切换到新歌时,就有人说我喜欢这首歌,然后开始讨论歌手创作的歌曲并有人响应。或者有人摇摇头说,这首歌不符合我口味。我只听古典音乐和sabaton,自然没什么见解可发表,女同学却很能融进话题。

酒陆续被服务生送上来。我尝了一口,不仅皱了皱眉头,这德国精酿也太苦了,像喝药一样。不一会儿,又有两个人加入了我们的酒桌,其中一个是我的“伊拉斯谟”导师(学伴)大卫,其主要事迹可参考往期内容。

新人的到来使话题发生了转变。不知是谁先提起考试的事情,然后有人吐槽有个美国老师英语水平实在太差,口音太重,连他们欧洲学生都听不懂。有老师布置一堆作业,不知道脑子是不是被教学楼的门夹了。

聊到了教我外交关系法的老师,大家都感叹,这是个友善的好老师啊!我也附和:她的案例教学法太有意思了(而且还从不查我出勤)。

快到晚上十一点时,大卫先和伙伴一起告辞,说是明天早上还有个课堂展示,他一点没弄,要回去看资料并做ppt(真就是欧洲学生的松弛感)。我们和他道别,祝他顺利。

八人局变回六人局。蓝尼姐可能喝了不少(其实也就一杯啤酒),开始向我们诉苦水,说她室友排挤她,她每次都是做卫生最勤快的那个,但她们却说她不搞卫生并故意弄脏房间,有好东西也不分享给她。大家都纷纷安慰她。

蓝尼姐虽然长得像《看门狗2》的蓝尼,但是心很善良

于是我也趁机和她说起了之前她邀请我吃西瓜却被我粗鲁回绝的事情,表示那天确实吃得太饱了。蓝尼姐说没事,她只是有和别人分享美食的习惯而已,还说了句我听不懂的谚语。蓝尼姐说她会很多国家的语言,她的国籍好像是俄罗斯。

聊到语言,大家又趁此交流良机纷纷互相请教某某常用语用某某语言怎么说,比如“我爱你”。这时大家的杯子都快空了,包括我的苦啤。坐在靠外面位置的人边去吧台换新酒,我也拜托女同学帮我换点水果风味的啤酒,对冲一下咽喉中的苦涩味道。

这时,桌子上只剩下我和对面的漂亮匈牙利女孩了。我们之前聊过一些学习话题,彼时眼神又在不经意见撞上了。她便问我,“我爱你”(I love you)用中文怎么说。

这是送分问题,我先连说了一遍“我爱你”,然后解释“我”对应“I”,“爱”对应“love”,“你”对应“you”,随后让这个叫柯丽娜的姑娘说一遍。

柯丽娜:“窝,爱,昵?”

我:“我,爱,你。”

柯丽娜:“我,爱,你。”

我:“对,是我爱你。”

柯丽娜又说了几遍,然后似乎是觉得此时的气氛比较微妙,忍不住嘴角上扬,和我干了杯,把剩下的酒喝完了。我问:“你不去前台续杯吗?”她笑着摇摇头,表示自己酒量不大,然后和我提起了她的家乡。

正当柯丽娜要问我“boyfriend”用中文怎么说时,蓝尼姐打着酒嗝回来了,看看我又看看柯丽娜,嘀咕了句“在说什么悄悄话呢”。我们便停止了私人交流。大家陆续回到了座位上,又聊起了音乐的话题。果啤好喝,我又要了一杯。

到了午夜,大家明天还有课,便一起步行回宿舍楼。我们三三两两并排走在布达佩斯的小道上,逆着萧瑟秋风而行。我先是和中国女同学低声交谈,然后一个人落在队伍最后,欣赏夜景。

抬头望着路灯杆灯泡的光晕,低头看地上枯黄的落叶,瞅一眼疾驰而过的夜班车,我脑补出了一个不错的以匈牙利为背景的谍战故事情节,主角是从中国来匈牙利国家行政大学的交换生,故事开始的情景是他和五位同学秋夜从酒吧回来行走在大街上,反派之一的原型是我的导师大卫。

我的眼光向前望去,又在不经意间和柯丽娜的眼神对上。她本在队伍的最前面,和蓝尼一起说笑。大概是担心我在活动中被晾在一边而郁闷,她先是不时回头看,然后眼神越过蓝尼,越过罗马尼亚人和中国女同学,一直到固定到我身上。

柯丽娜和蓝尼说了几句,然后在原地停下,一直等我到她的身边:“你对今晚的活动有什么看法?”

见她专门停下来等我,我心理暖暖的,像阿拉斯加暖流沿着北太平洋逆时针流动。我据实回答:“酒很好喝,就是活动太少了,话题也不是我擅长的。”她又问我在布达佩斯过得习不习惯,这里和中国哪里好。

我说,你们这里有很多我们那边看不到的教堂、城堡,风土人情也不一样,而且交通很方便,坐地铁不用安检(就是查票员很讨厌)。不过你们这边物价太高,我在国内5000福林能在外面吃的很好了,你们这边却要双倍甚至四倍价格,还有付费才能上的卫生间……另外为什么宿舍不装空调呢?

柯丽娜饶有兴致地听着,笑着,回答着,直到大厅里(她不住宿舍楼)才和我分别,并留下联系方式。后来,她给我推荐了很多地道的匈牙利餐厅并介绍了若干博物馆。

至于其他故事,牵涉我的隐私,就不在这里和读者分享了。

从下一期开始,我将讲述去罗马游玩并考证《刺客信条:兄弟会》人物、建筑事件原型的故事,敬请期待!