當科塔娜出現因7年壽命導致的失控行為時,士官長以依舊沉著、冷峻的語氣安慰道:“我們回地球,找到哈爾西博士,她會修好你的”。

而科塔娜回答,“別給女孩亂許願啊。”

Don`t make a girl a promise you can`t keep.

在這一幕,相信很多玩家的眼眶都溼潤了。要知道,這可是兩個人類文明中按道理來說最沒有感情的東西——一個是經基因改造的殺戮機器,一個是為戰爭而研發的人工智能。星盟飛行器從頭頂飛過,玩家回到了遊戲,繼續征程。

每當回想起這段過場時,筆者總不禁會問自己:我為什麼會被一個“人工智能”感動呢?跳到遊戲之外看,控制野豬獸和豺狼人的腳本也是“人工智能”,手機裡的Siri還是“人工智能”,為什麼面對這些人工智能,我們的感情不會有半點波瀾?人工智能究竟是什麼?被稱為“人工智能”的科塔娜,又是誰?

當我們說“人工智能”時,我們在說什麼?

我們現在並不是在聊人工智能產業和技術,而是在談文藝作品中、尤其是科幻作品中常被用到的,界線並不那麼清晰的“人工智能”。這個詞常常與“機器人”、“網絡”、“賽博龐克”、“意識”等等概念發生關聯,共同構成一個幻想世界的世界觀。儘管很多作品都對具體的定義語焉不詳,但是為了方便分析,我們從諸多作品中提煉出幾個相關的、常常與“人工智能”緊密聯繫、或與之混淆的概念進行考察:

- 人工智能:例如《電馭叛客2077》當中的自動販售機等

- 複製人:《銀翼殺手》系列中的複製人

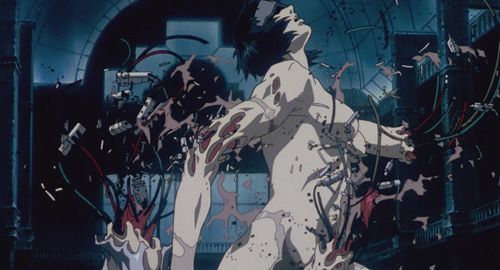

- 意識上傳:例如《電馭叛客2077》中“靈魂殺手”程序,押井守《攻殼機動隊》中的素子

- 人造意識:例如押井守《攻殼機動隊》中的傀儡師

相信通過對以上這些概念進行分析,澄清談論它們時所用的語言,關於科塔娜的問題可以找到答案。

草薙素子

售貨機布蘭登

複製人K警官

成為“AI”的奧特

傀儡師

草薙素子

售貨機布蘭登

複製人K警官

成為“AI”的奧特

傀儡師

草薙素子

1 / 5

AI?意識?腦後插管?賽博龐克?複製人?

機器不思考

人工智能,Artificial Intelligence,無論中文還是英文我們都可以看出,“人工”的意義是與“自然”互斥的:凡被稱為“人工”的,必是人造的。於此同時,“人工”還暗含了對自然的模仿的意味——我們說人工湖、人工心臟,卻不會說“人工電視”,因為電視本來就是人造之物,沒有“自然電視”。“人工智能”要求人們先去承認“自然”的智能,之後以自然科學知識和技術去對其進行模仿。

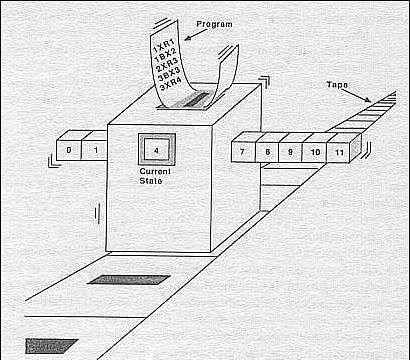

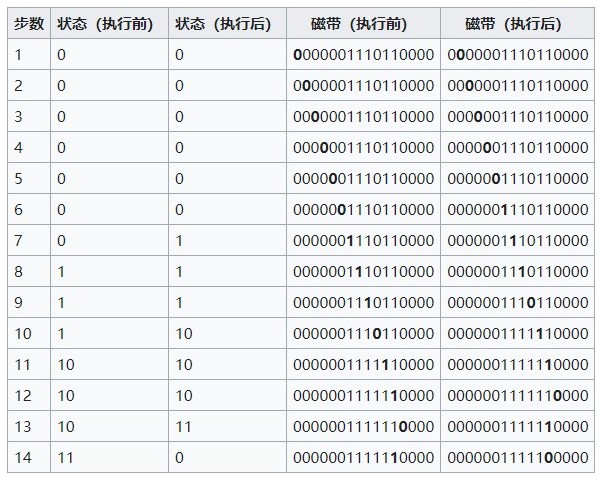

我們時代的人工智能技術是基於計算機和軟件技術的。阿蘭·圖靈提出圖靈機這一抽象模型,為計算機奠基。簡單來說,圖靈機就是這樣一套系統:讀取輸入信息,查找並根據自身狀態,根據給定程序,更新自身狀態,輸出結果,讀取新的輸入。圖靈機是一個有限狀態機,有一個特殊的停機狀態。

圖靈機示意圖

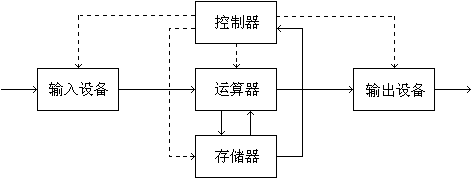

馮·諾伊曼提出並研製了圖靈機的具體實現——馮·諾伊曼機,是現今計算機的鼻祖。圖靈機從幾個概念構想被具體化了:有具體的輸入、輸出設備,查找、更新自身狀態具體化為運算器,對狀態和程序的存儲具體化為存儲器。而設備的具體形式是在不斷更新的——從真空管到集成電路,從紙帶到鼠標鍵盤,從磁盤到到閃存——但是其由馮·諾伊曼確定基本原理是沒有變的:以二進制為基礎的“邏輯”運算。

馮·諾依曼架構

之所以選擇二進制是因為存在這樣一種對應關係:電子元件的“開”、“關”兩種狀態對應1和0,1和0可以根據真值表進行運算的true和false。抽象的“邏輯門”被具體的電子元件實現了。在此基礎上,人們設計了一層又一層的語言,從機器語言、彙編語言到高級語言,以此更加直觀地操作機器,直到如今我們用到封裝好地程序——只需在用戶界面(User Interface)上點點按按。

可以說是最底層的語言了

人們正是在上述基礎上和上述過程中通過計算機模擬“智能”的。隨著技術的不斷發展,機器的算力已經達到人難以想象的程度——此時此刻筆者電腦CPU的頻率是3.42兆赫茲,也就是每秒執行34.2億個週期。在嘗試通過設計程序模擬智能的同時,人們也在想象,運算能力的飛速進步,是否會讓機器在某一天獲得“智能”——或者說湧現(emerge)“意識”——或者成為“強人工智能”——這還被稱為“奇點”的到來。畢竟,沒有人能在一秒之內做上億次邏輯運算,機器似乎已經超越了人。

機器能否“思想”的迷思古來有之。笛卡爾堅持二元論,把靈魂安放於腦中的松果體。然而我們已經知道松果體只是一個內分泌腺體,並無神秘之處。如果相信物理規則的封閉性,則“心靈”或“意識”在世界中就沒有了位置。有人乾脆提出,人也僅僅是機器。圖靈則提供了另一種思路:如果機器在輸出結果上能完全模擬人思維輸出的結果,我們憑什麼說機器不能思想?

這個問題的一方面關乎意識的原理,我們稍後再談。另一方面,則是源自人類直觀與理性之間的鴻溝。

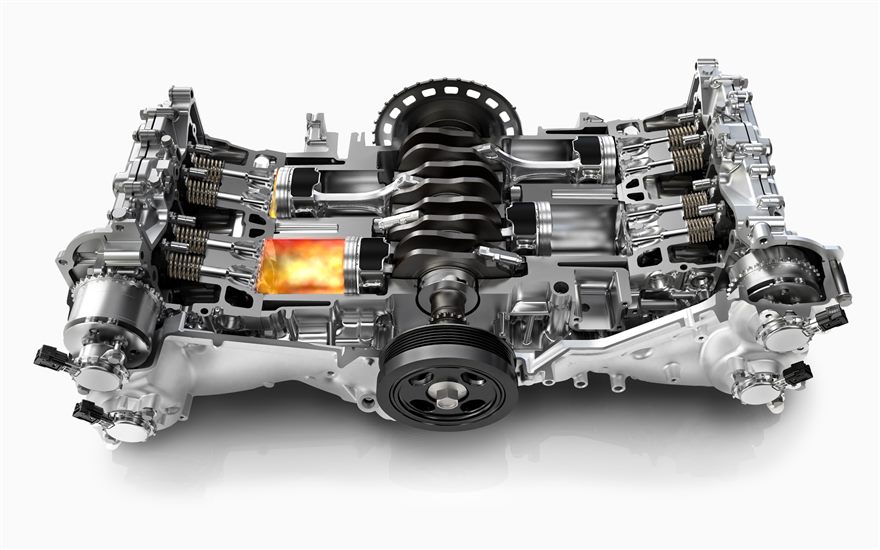

相信很多朋友都有汽車。打開引擎蓋,我們看到一臺設計精巧的機器:只要按下“ENGINE START”按鈕,這臺機器就被髮動,四個氣缸(也許有更多)有序地順次往復運動,源源不絕地對外做功,讓車輛爆發出澎湃動力。但是,我們並不會去問這臺發動機是否會思想——因為它顯然僅僅是個機器,何談思想?

水平對置發動機

但是發動機的運轉和計算機的運轉並無原則上的區別,二者都是基於確定的物理定律,被設計和製造,實現確定的運轉方式。對於發動機,每次確定的噴油量和進氣量和相應確定的負載可以達到確定的輸出功率和轉速。而對於計算機,向計算機輸入確定的數據,計算機也會根據確定的程序輸出確定的結果。上述兩個過程都是純物理的,沒有任何神秘。因此,如果相信計算機的算力在達到一定程度之後會“湧現”意識,那麼我們也要相信一臺發動機在馬力或轉速達到一定數值之後也會“湧現”意識——這顯然是荒謬的。

機器能思想的迷思還來自於我們日用而不知的隱喻。計算機,computer,這個詞把機器賦予了人的行為——人才會計算(compute),機器只會運轉。計算機在中文中也被稱為“電腦”,這就更是一種擬人化的想象了。

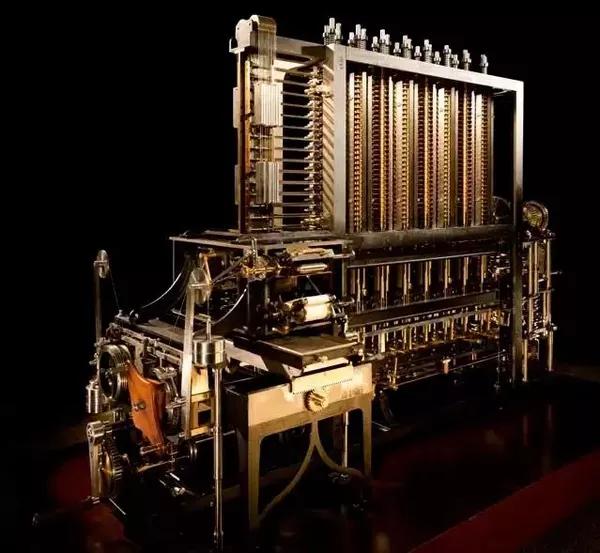

早在19世紀,英國科學家查爾斯·巴貝奇就已經發明瞭機械計算機——差分機。儘管當時他可能沒有意識到,差分機在原理上已經具有了可編程的通用計算機的潛質,只不過巴貝奇將程序的部分也作為機器總體設計出來了。如果讀者看到一臺差分機,想必不會有任何“差分機會思考嗎”的想法——它是純粹得不能再純粹地機器。

差分機

我們不妨再設想這樣一個場景(大概是某個蒸汽朋克世界):巨大的蒸汽機驅動一臺巨巨大的(也許有無盡號那麼大)的差分機,你在紙帶上打出代表“Hey Siri”的孔輸入進去,在一陣巨響和轟鳴後,機器給你輸出了代表“What can I help you with”的紙帶。在這個場景中,你會懷疑這臺機器是否有思想嗎?

除此之外,我們還被“軟件”和“硬件”兩個詞所矇蔽。面對一臺計算機,我們常說它有軟件和硬件,彷彿軟件是獨立於物理硬件的。而實際上,當我們說“安裝軟件”時,實際上是在修改計算機存儲器的物理狀態——如果你用固態硬盤,就是在改變存儲在浮柵金屬氧化物半導體場效應晶體管(Floating-gate MOSFET,簡稱浮柵MOSFET或FGMOS)中的電荷量。

因此計算機其實沒有“軟件”,只有純物理的硬件。物理是無關邏輯和語言的,電路可以被設計成表示“1 and 1 = 1”的,就也可以被設計成“1 and 1 = 0”的,後者並不比前者更“錯”。只有在人類通過層層轉寫、以直觀的語言的形式看到計算機的硬件狀態時,才知道給計算機錄入的程序究竟是對是錯。

到這裡,相信讀者應該已經明白了,機器不思考,機器只運行。如果有一天我們的世界發生了圖靈機大暴亂,那並不是什麼“人工智能覺醒”,要麼是黑客所為,要麼只是和惱人的藍屏一樣的bug罷了。

讓我們回到文藝作品當中。《電馭叛客2077》中,會說話的自動販售機布蘭登就是“思考的機器”的典型。整個任務線下來,玩家會發現它只是一個設計精巧的“算法”。顯然,在該遊戲的世界觀中,“AI”是指有意識的“強人工智能”(也就是V說的AGI,Artificial General Intelligence),而一般的程序則被稱為“算法”。在《銀翼殺手2049》中,安娜·德·阿瑪斯飾演的人工智能伴侶Joi也是這種“算法”,儘管K警官在尋找自我的過程中愈發相信Joi是個“人”,最終還是意識到“她”不過是被設計的、順應他心意的產品而已。

我司的產品您還滿意嗎?

複製人是人

相信看完兩部《銀翼殺手》,很多朋友會不禁憤慨——複製人(replicant)明明就是人啊,憑什麼要這樣對待他們?這就是影片所要呈現的世界觀。

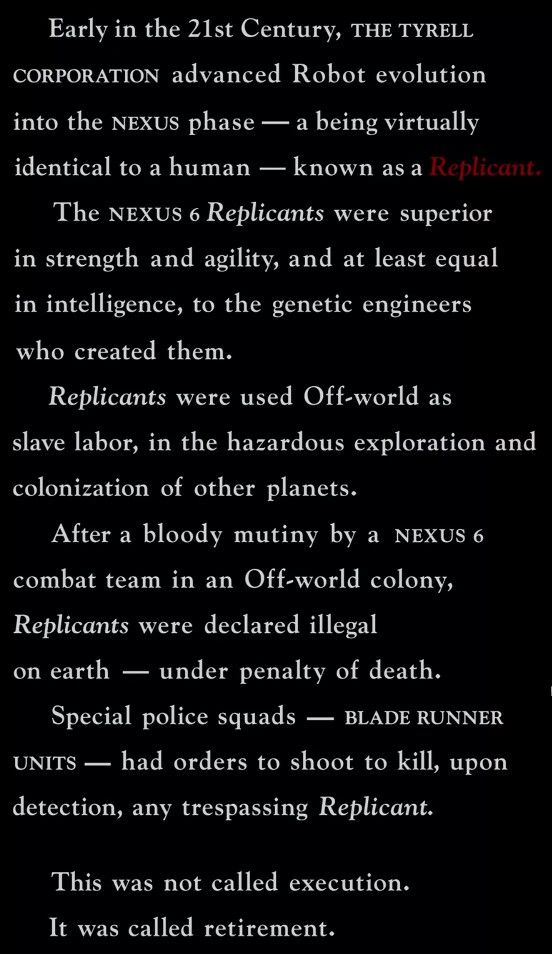

在片頭的字幕中,我們可以看到這樣的說法:“機器人革命(robot evolution)……幾乎和人一模一樣的存在(a being virtually identical to a human)……比創造他們的基因工程師(to the genetic engineer who created them)……”,“處決被稱為‘退休’(This was not called execution. It was called retirement.)“。

《銀翼殺手》片頭字幕

其詭異之處就在於,如果複製人是“機器人”,那麼我們就可以像對待機器一樣對待他們。然而那個世界中的人卻在盡力避免用描述人的詞語來描述複製人,彷彿在避諱什麼。這種避諱的原因不止在於複製人在外貌和功能上都太像人了,更是在於這個關鍵詞——基因工程。

工程是一系列“人工”活動的總稱,而基因則顯然是某生命的基因,是“自然”之物。“人工”與“自然”的界線在《銀翼殺手》的世界中被重新劃定了。為了展示影片中的這種重新劃定,我們不妨先考察現實世界中“人工”與“自然”的界線。

“人工”和“自然”兩個詞的傳統用法是很清晰的,我們將“大自然”中未經人手的、湧現的事物稱為“自然”的,將人類改造“大自然”的、模仿“大自然”的稱為“人工”的。而隨著科學與哲學的發展,人類開始認識到無論“人工”的還是“自然”的,其背後都遵循相同的物理規律——牛頓的著作《自然科學的數學原理》(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)中的“自然”就取了這層意思。這樣看來,與“自然”相對的概念就不是“人工”了,而是“超自然”——一把錘子是“自然”的(它遵循物理規律),一把雷神之錘是“超自然”的(它隨便飛)。但是思想家定義和澄清過某詞語,不代表我們日常中使用這詞語的方法改變了,時至今日仍然習慣以“自然”和“人工”二分世間萬物。

超自然錘子

自然錘子

超自然錘子

自然錘子

超自然錘子

1 / 2

自然與超自然

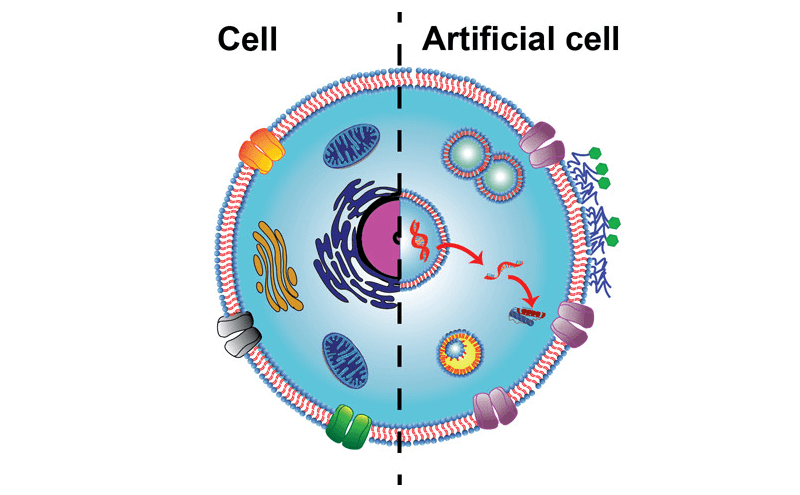

然而科學和技術的進步讓我們不得不再次審視這種習慣上的二分。如今人類已經可以人工製造細胞膜,還能製造載有完全“人工”的、被設計出來的基因序列進行增值的細胞。可以預見的,技術如果繼續發展下去,人類遲早可以“組裝”出一個細胞。然而對於這樣被“組裝”出來的細胞,我們為何還將它稱為“細胞”呢?換一種說法,我們可以運用一些無機物和有機物為原料,在細胞的微觀尺度下組裝一臺實現細胞全部功能的納米機器人。在這個情況下,“細胞”和“納米機器人”只是名稱上的不同,“人工”和“自然”的界線忽然消失了。

人造細胞

其根源在於“生命”和“自然”是人類由直觀定義的概念。物理學和化學是生物學的研究手段,生物學家卻無法通過物理學和化學“找到”生命。物理學不關心生命。如果我們以物理學的語言描述一個人,在分析他在地面上的受力時,可能把他看作一個質點;描述他的轉動,可能把他看成剛體並找到質心。物理學的語言甚至無法原則區分一個人和另一個人,只能勉強地說這一坨原子離那一坨原子還有一段距離。因此當我們研究生物學時,必然先以直觀確定了研究對象是生物的,或者是關於生物的。否則,何不把噬菌體看作可以殺死細菌、製造自己的機器人呢?

讓我們回到《銀翼殺手》的世界。在該世界中,人們對“生物”的直觀讓位於對“技術”的直觀:編輯基因與修改磁盤上的數據並無不同,將脫氧核糖核酸序列封入細胞核膜與把硬盤裝入電腦沒有區別,以細胞膜包裹所有細胞器就好像給開心樂園餐打包一樣。在這樣的視角下,我們沒有理由相信一個複製人不是“人工”“製造”出來的,因此它並不是人,而僅僅是零件組裝出來的產品。

在理解了《銀翼殺手》世界中“技術”的直觀後,雖然影片沒有很直白的展示,我們可以很確定地推斷出複製人就是經過基因編輯的人——在力量上強於人,在心智上相同於人——因為沒有記憶而缺乏情感反應。但是隨著閱歷的增長,複製人也會發展出情感反應,因此被設置了生命期限。

"I just do eyes."

如果撬開一位複製人的顱骨,我們會看到一個與我們大腦無異的“人造大腦”(僅僅因為它是基因工程的產物)。到這裡,沒人會反對複製人就是與我們一樣的、活生生的人。但是,我們仍然無法從原則上確定它是人——也就是說它有與你我一樣的意識體驗(conscious experience,大衛·查爾莫斯《有意識的心靈》中提到的概念,中譯本中譯作意識經驗,但筆者認為譯作體驗更能強調這種親身性和實時性)。一方面是因為意識體驗必然是第一人稱的,我們無法觀察他人的意識體驗;另一方面,我們尚未搞清楚意識的本質,也就是意識體驗對應的物理原理。

通過生物技術“製造”一個人,其實已經可以實現了。我們已經可以克隆羊,克隆人已經沒有技術壁壘。之所以我們不能克隆人,完全是倫理上的考量——一旦一個人誕生,他就有人的權力要被保障,而技術可能帶來的誤差也必須要被考慮。假定人類掌握了極其精確的掃描技術和3d打印技術,我們把一個人掃描成圖紙,再將這圖紙打印出來——這是完全工業語言的描述,我們在生產一個人——而生產出來的人依然是人。

這也是墮胎問題爭論的來源——胚胎從何時開始才算一個人?我們希望通過意識來界定,但是我們並不知道意識的原理。所以我們只能求助於直觀、傳統、宗教或者某種道德,這也是人類理性的邊界。

意識數字化

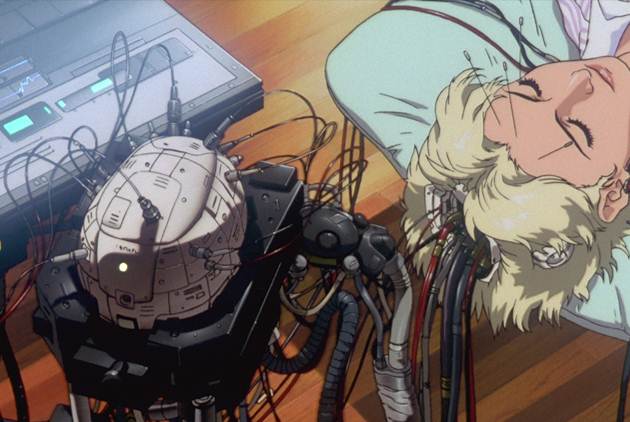

“腦後插管”這一設定廣泛地存在於許多科幻作品當中。在這裡我們先澄清兩個容易被混淆的概念——“腦機接口(brain-computer interface)”和“意識上傳”。我們以押井守《攻殼機動隊》的世界觀為例。

電子腦

得益於電子腦,九課的成員之間可以直接分享情報,通過直接刺激相關神經或對應腦區讓成員獲得視覺體驗。通過電子腦訪問網絡也是相同的原理。陀古薩通過腦機接口上網,如果我們承認腦是意識的載體的話,那麼此時並不是陀古薩“上”網,而是網絡上的信息通過網線、通過腦機接口(可以類比電腦的網卡)呈現給陀古薩,讓他形成相關的意識體驗。押井守坦言其實腦機接口上網和我們用手機上網並無不同,腦機接口無非是把手機植入了腦中。陀古薩在上網時,他並沒有去往別處,而是切實地在他腦中。“腦機接口”的“接口(interface)”一詞直接展示了事情的本質,裝在腦子裡的接口和屏幕上的用戶界面(User Interface)同樣是Interface。

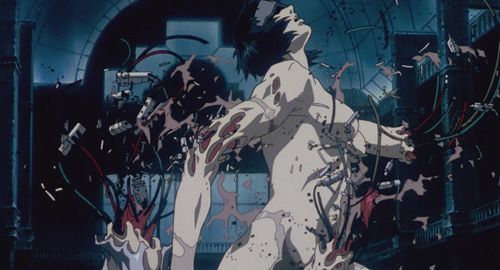

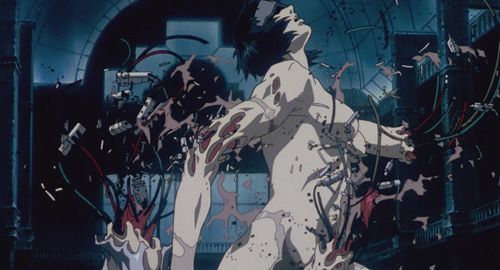

搜索“interface”,可以很好的闡釋其多重含義

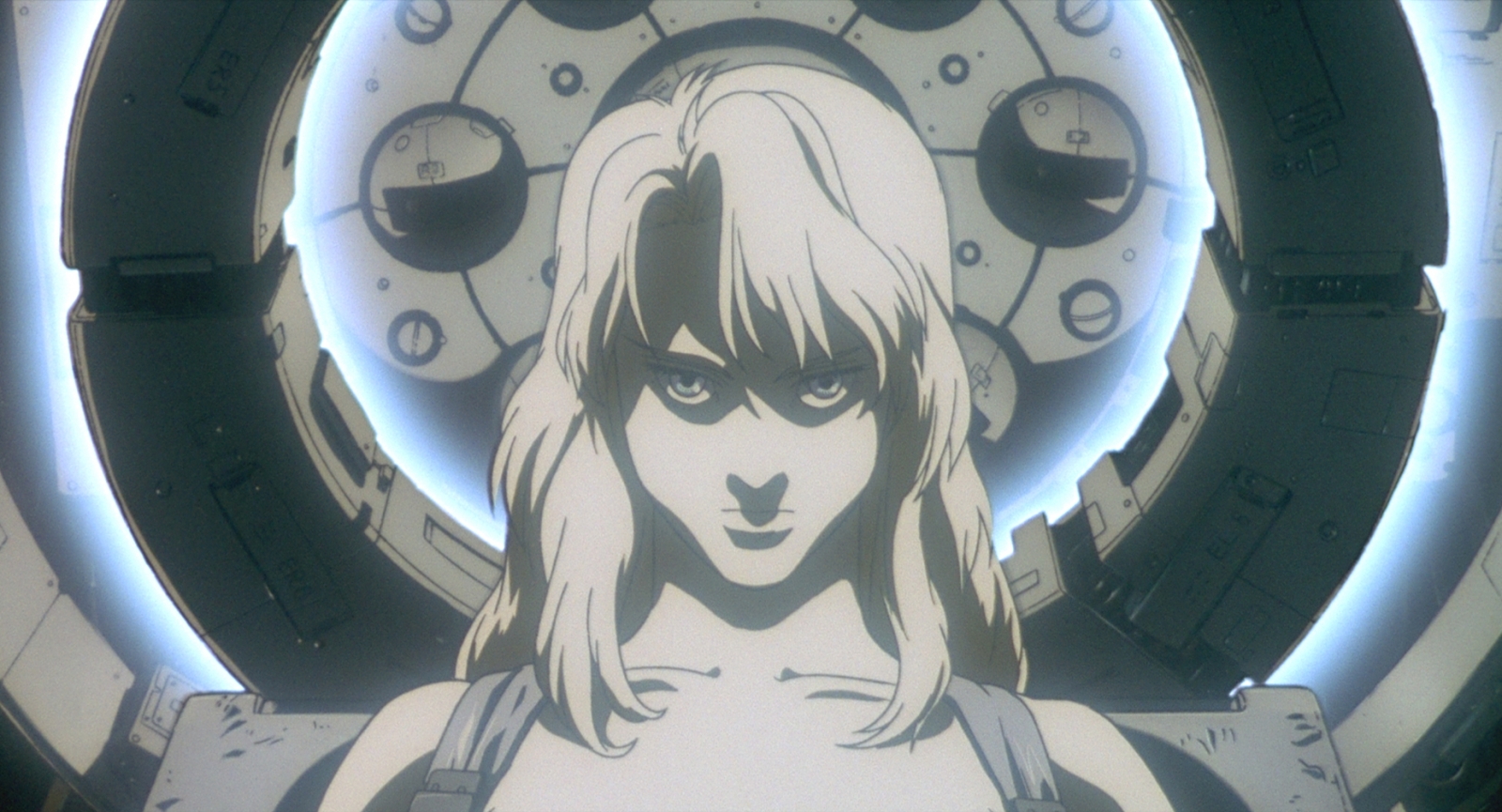

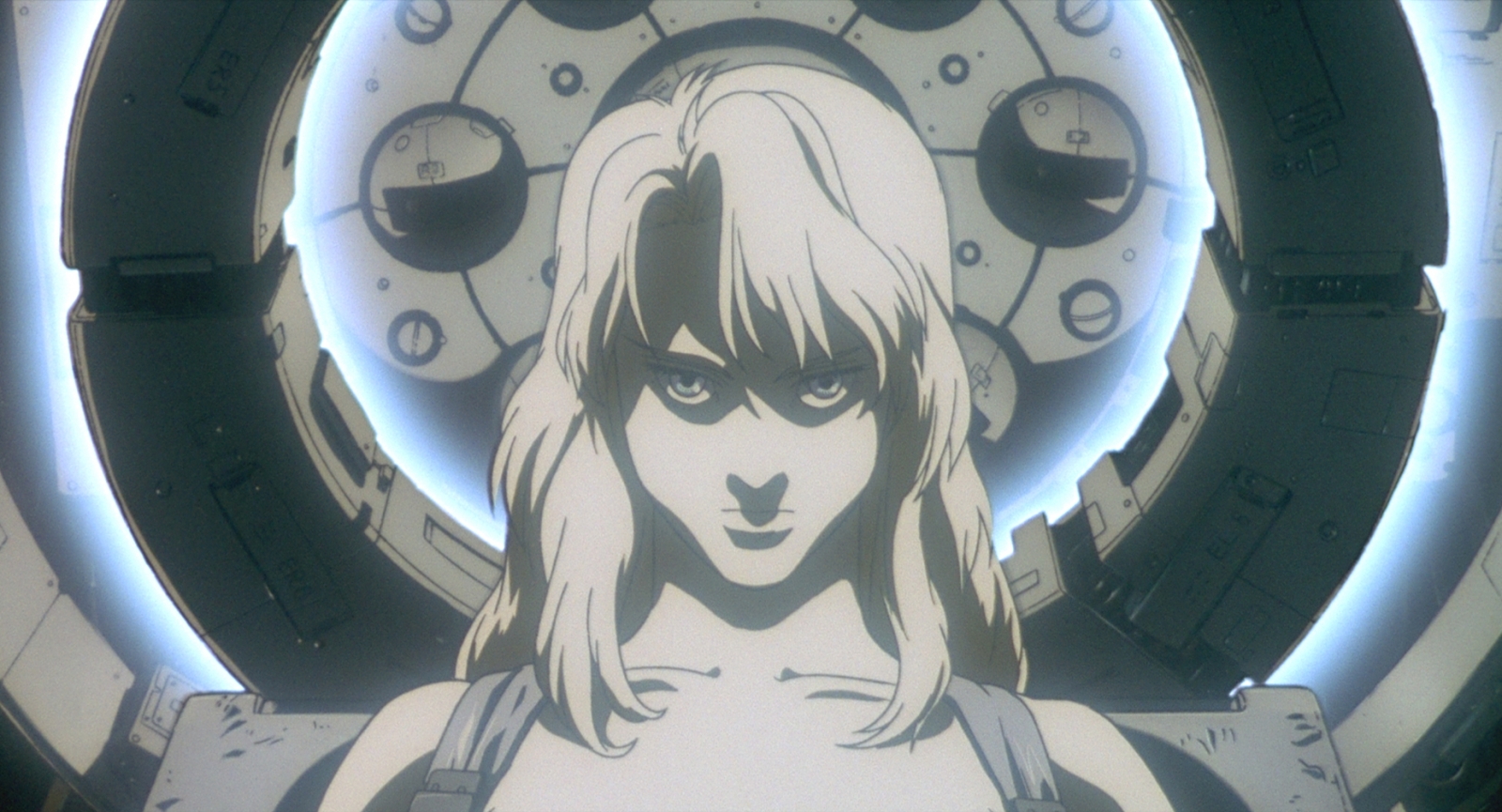

然而到了素子這裡,事情變得不一樣了。素子的意識(在該世界觀中被稱為ghost)與傀儡師的意識融合,在子彈擊中二者、摧毀二者的身體之前,新的意識轉移到了網絡之中。這一情況就對應了我們常說的概念——“意識上傳”,或者說“意識數字化”。

首先我們應當澄清何謂“上傳”。在日常生活中,我們經常進行“上傳”操作,那麼當我們“上傳”時,究竟發生了什麼?在上文“機器不思考”的部分當中,我們通過計算機的物理基礎分析了其運行過程,在這裡我們依然採取這種視角。

當我們點擊“上傳”按鈕,計算機硬件讀取計算機存儲器的物理狀態進行記錄,通過網絡設備發送相應的數字信號,服務器接收這段信號,然後改變服務器存儲器的物理狀態。本質上,這是將出於兩個地點的存儲設備進行物理狀態上的同步。其實本地存儲器的物理狀態並未改變,我們可以理解成“發送副本”。如果說本地不保存數據,事情的本質也沒有變,無非是在服務器數據寫入完成之後將本地數據擦除,就像我們經常進行的“剪切-粘貼”的操作一樣。

但是科幻作品中的“意識上傳”,顯然並不是在說這種數據拷貝,而是一種關於“意識的本質”的轉移——素子的身體和腦組織被擊毀,她轉移到了網絡之中(當然還有其他可能,我們稍後會談到)。這就意味著當人們可以進行這種意義上的“意識上傳”時,必然已經搞清楚了意識體驗的本質。而這種本質必然不是能以物理語言描述的(不是物理結構),而是某種邏輯結構。

我們先談以物理語言描述的意識。如果意識的載體是某種物理結構,那麼這種物理結構的轉移只能和其他物理結構的轉移遵循相同原理。也就是說,數據無法通過“上傳”(只是兩個不同物體間狀態的同步)來轉移其在空間中的位置,真正的數據轉移只能是你自己開車把硬盤送過去。而且,在這種世界觀下,有意識的物理結構無法原則區分於其他物理結構,這種世界觀是一種“萬物有靈”的範心論世界觀。

而基於計算機和網絡的“意識上傳”,尤其是“意識數字化”的語境下,人類必然已經能將意識體驗以某種邏輯結構來表示。《攻殼機動隊》的世界觀中,Ghost就是人對意識體驗的具體表示。當然,影片沒有談及具體的原理和技術細節。這種解釋暗合了我們日常生活中“軟件”和“硬件”兩個詞語的用法,彷彿意識體驗就是軟件,人的身體就是硬件。請讀者注意,這裡並不是在說某種二元論,而是在說物理結構承載的邏輯結構有某種意義(“機器不思考”部分中已經論述過,邏輯結構僅對人才有意義)。

為了剖析這個問題,我們來進行如下思想實驗:如果某種特定的邏輯結構就是意識體驗,那麼當我們額外搭建一個承載了同樣邏輯結構的裝置,對於該意識體驗來說,會體驗到什麼?不妨沿用剛剛提到的3d打印複製人的例子,如果無比迅速地掃描並打印一個你,你會是什麼體驗?兩幅身體擁有完全一樣的“硬件”,承載了相同的邏輯結構,如果意識體驗就是特定的邏輯結構的話,那麼此時你的意識體驗對應了兩幅身體(這是不可想象的)。如果你發現新打印出來的你和你並沒有什麼關係,那這個假設就失敗了。而且,想要確證這個假設,除了你地證詞之外我們沒有任何證據可以依靠,這是因為意識體驗的第一人稱性——意識體驗是不可觀察的。

還存在這樣一種可能,就是意識的邏輯結構有一種不可複製性,確保了3d打印一個一模一樣的你造成一個意識對應兩個身體的奇怪局面不會出現。這要求在個體意識體驗之外,還存在一個可以對個體獨一無二性進行限定的整體。以現有的技術來類比的話,單個意識體驗和意識體驗的總體分別對應某一NFT(非同質化代幣)代幣和整條區塊鏈。這個可能性意味著在物理世界之外,還有一個純粹是邏輯結構的“理念世界”的存在。

讓我們回到《攻殼機動隊》的世界。當素子與傀儡師融合並進入網絡空間後,素子的體驗是什麼樣的?這是不可想象的,但是筆者還是嘗試描述一下:素子感覺自己還是自己,又有了些變化(因為和傀儡師的意識融合了),可以像“跑起來”一樣把自己的代碼複製到網絡的各個角落,可以像看中控大廳一樣調用監視各地的攝像設備——沒錯,已經是新的物種了。

隨時出現

但是對於旁觀的巴特來說,除非通過Ghost識別出那確實是少佐,就還存在者這樣一種可能:傀儡師僅僅是個有偽Ghost(能騙過識別Ghost的方法,卻不是真正的Ghost)的程序(在這個意義上講,傀儡師沒有意識體驗,只是個病毒程序),利用驚人的算力迅速分析素子的行為模式,並將其合併納入自己的程序。這樣一來,存在於網絡中的傀儡師可以假扮素子而毫無破綻,而素子本人已經死在狙擊槍下了。

“腦後插管”給人帶來的迷思,一方面來自於人意識體驗的神秘,而另一方面依然來自於我們的日常語言的習慣。每當談及“網絡空間”,我們總會把這個詞和“虛擬”聯繫在一起,彷彿網絡是和真實相對應的。人們通過終端訪問網絡,呈現在眼前的只有一個屏幕,但是屏幕背後存在於整個網絡空間中的巨量信息沒有被直觀呈現,而需要用戶一點一點地“探索”。另一方面,顯示的技術和形式不斷革新,從只有文字到圖形界面,再到三維渲染和VR設備,虛擬在趨向真實的同時愈發虛擬——虛擬的數據已經可以生成以假亂真的世界了!

網絡的“虛擬”,依然來自理性與直觀的鴻溝。我們只有一個終端設備,無法直觀地看到“網絡”其實是巨量的基礎設施——無比實在的路由器、交換機、裝在機櫃裡的服務器陣列、衛星、跨越大洋的海底光纖。這些設備無比具體、真實,與“虛擬”沒有半點關係。

海底光纜

“人造”的“意識”

分析到這裡,我們不難發現,“人工智能”相關的迷思中最難的一環,還是意識(意識體驗)。我們一直沒有仔細地談這個詞,到這裡終於不得不談了。

本文所談的意識,是查爾莫斯《有意識的心靈》中提出的意識體驗(conscious experience)。在該書中,查爾莫斯通過對諸心靈哲學理論的考察,指出了以往研究的意識是關於意識的兩個方面的——現象學意義上的意識和心理學意義上的意識。他直觀地展示了二者的區別:現象學的意識是第一人稱的,心理學的意識是第三人稱的。現象學意識的第一人稱性,使得它區別於心理學的意識,因為心理學的意識是關於心理-行為因果關係的,可以觀察和實驗, 而現象學的意識則不能。

該書的另一個核心在於,查爾莫斯提出在我們研究意識時所遇到的問題分為簡單問題和困難問題(hard problem)。簡單問題是關於結構和功能的問題。例如,當我看到惡霸欺負兒童時,會感到憤怒。這一過程可以還原到視覺、神經傳導、大腦皮層相關區域的反應,以生物學、物理學、化學語言描述的原理,因此說這是關於結構與功能的。但是我們無法以相同的方式去描述意識體驗,也就是“感到憤怒”。

某惡霸

你不能直接指著大腦某塊區域的物理-化學-生物反應說“這就是感到憤怒”,因為僅僅對結構和功能的描述在意識體驗這一問題上等於什麼也沒說。這種解釋會導致殭屍世界:一個世界中沒有意識體驗,物理規律與我們的世界一模一樣,裡面的“人”“看”到“惡霸”“欺負”“兒童”,一系列的物理-化學(在這個世界中,就無所謂“生物”了)發生。由於物理規律的閉合性,該世界中發生的事情和我們世界中發生的一模一樣,只不過沒有“意識”。這個世界顯然是荒謬的,尤其是對於正在以無比真切的第一人稱體驗閱讀本文的你來說。

另外一個思想實驗是“瑪麗黑白屋”。為了行文流暢,我們繼續以“惡霸”、“兒童”來示例。假如把關於“惡霸”、“兒童”、“欺負”、“憤怒”的一切文化、歷史、心理學知識都傳授給你,把關於神經的、關於腦和情感的一切物理、化學、生物知識也都傳授給你,你就會擁有“感到憤怒”的意識體驗嗎?顯然,在你真正看到“惡霸欺負兒童”並因此憤怒之前,沒有。

目前為止,人們對意識和腦的研究,也就是被稱為認知科學、神經科學的具體學科,所取得的進展都是關於結構和功能的,也就是“簡單問題”,沒有觸及到意識體驗的本質。查爾莫斯寫這部書的原因之一也在於,澄清簡單問題和困難問題以便讓意識科學研究者直面困難問題。

當我們說“人造意識”時,又無意間融合了“人工”和“自然”。如果要“人造”一個意識,我們必然要知曉意識的原理——也就是意識體驗所對應的確定的物理原理,只有這樣我們才能設計並製造一個意識。“設計”意味著我們可以製造一種意識,也可以基於相同原理製造另一種意識。

然而物理學的語言都描述結構和功能的。結構指空間、時間、數量上的關係,功能指因果關係。當我們以結構和功能描述意識,必然陷入殭屍世界的荒謬。到這裡,似乎我們製造意識的企圖,已經失敗了。

儘管以物理學語言描述意識的企圖暫且失敗了,物理學的語言是有邊界的。“意識”、“心靈”、“自由意志”這些詞語上總籠罩著一層神秘,而自然科學的發展將這神秘一步步逼退,直到它退至具有不確定性的量子力學。對於單個粒子的行為,量子力學把隨機性歸結於物質的內稟屬性,以波函數這種非結構化的語言預測。只有大規模的粒子才體現概率性,單個粒子的行為是“我(那個粒子)樂意”。當然,這並不是說意識體驗一定能用量子理論來解釋。現今已經有不少量子意識理論,但人們仍然沒有找到確證——也許永遠不會找到。

在解決困難問題前,人類不可能人造意識。而困難問題能否解決呢?筆者認為不能,意識這個話題是人類理性之外的。

正是因為理性的邊界,我們才能對意識盡情施展想象力——靈魂殺手可以帶走奧特,奧特可以在黑牆之外成為新的存在,玩家可以選擇讓V還是銀手留在身體裡,V的意識可以安魂於九霄。

科塔娜是誰?

相信在上述討論之後,我們可以給這個問題一個比較準確的答案了。

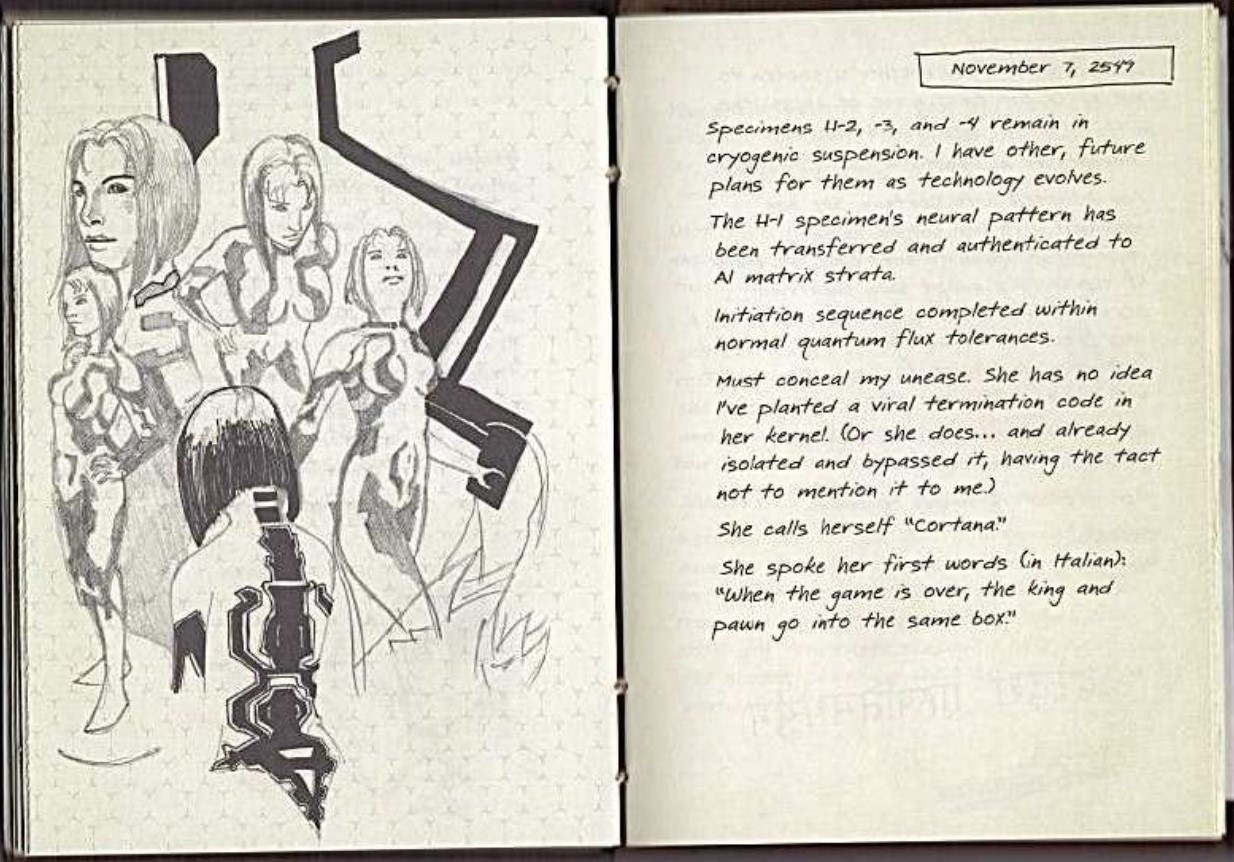

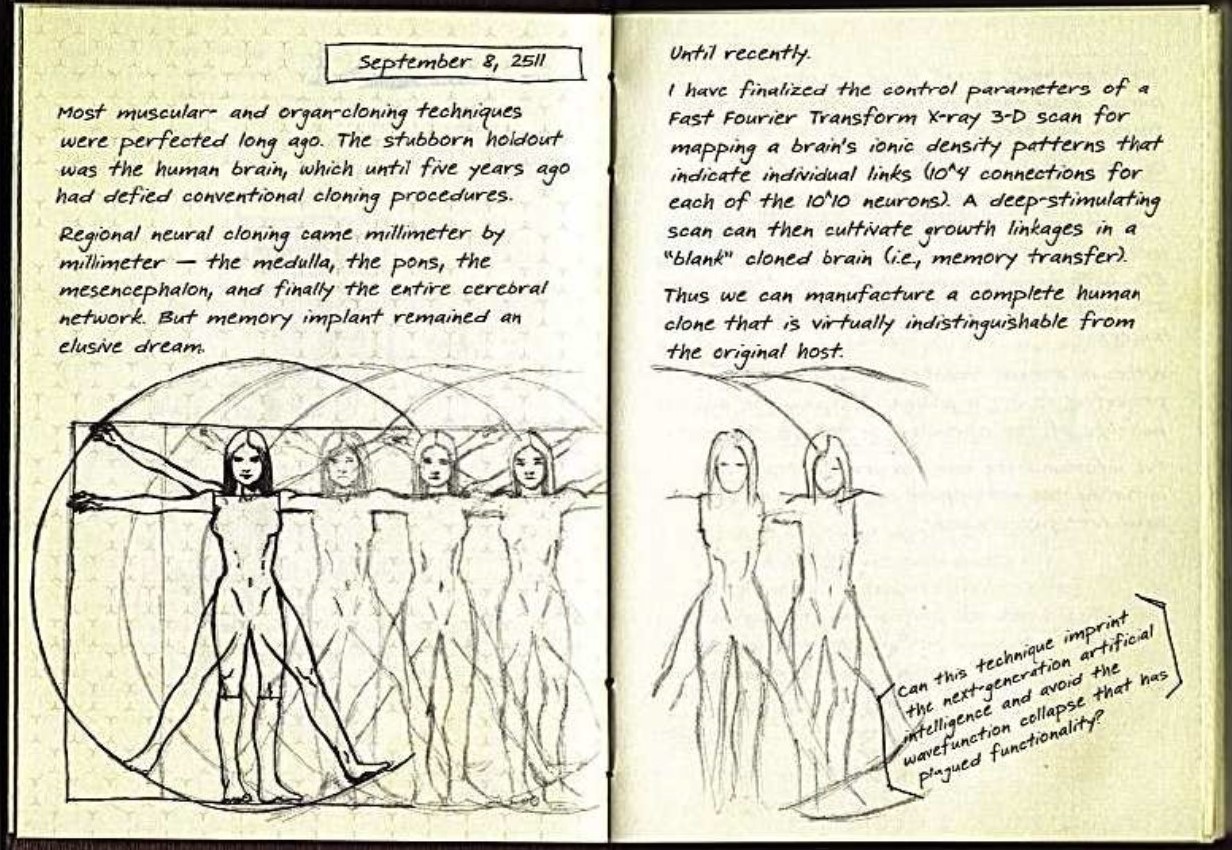

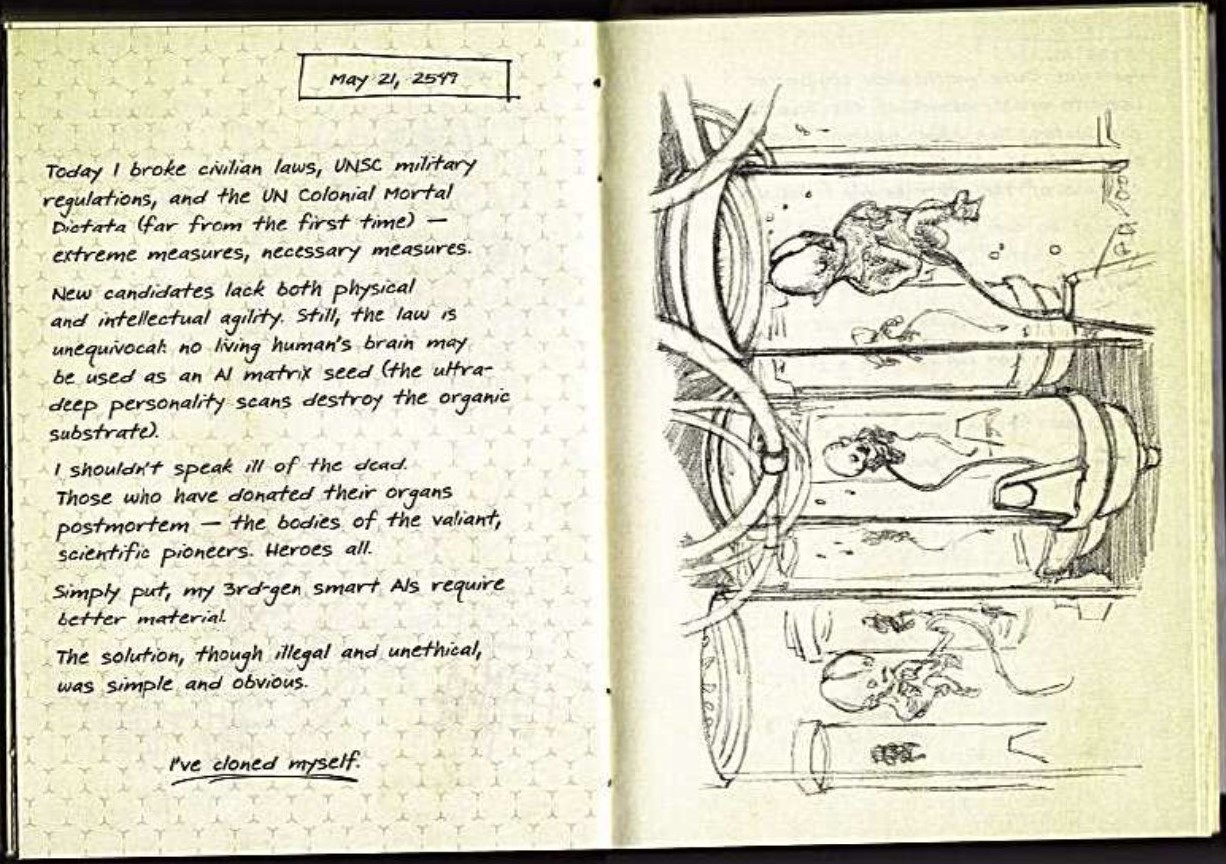

首先,我們回顧科塔娜的誕生。在《哈爾西博士的筆記》中,我們可以看到科塔娜誕生的過程。

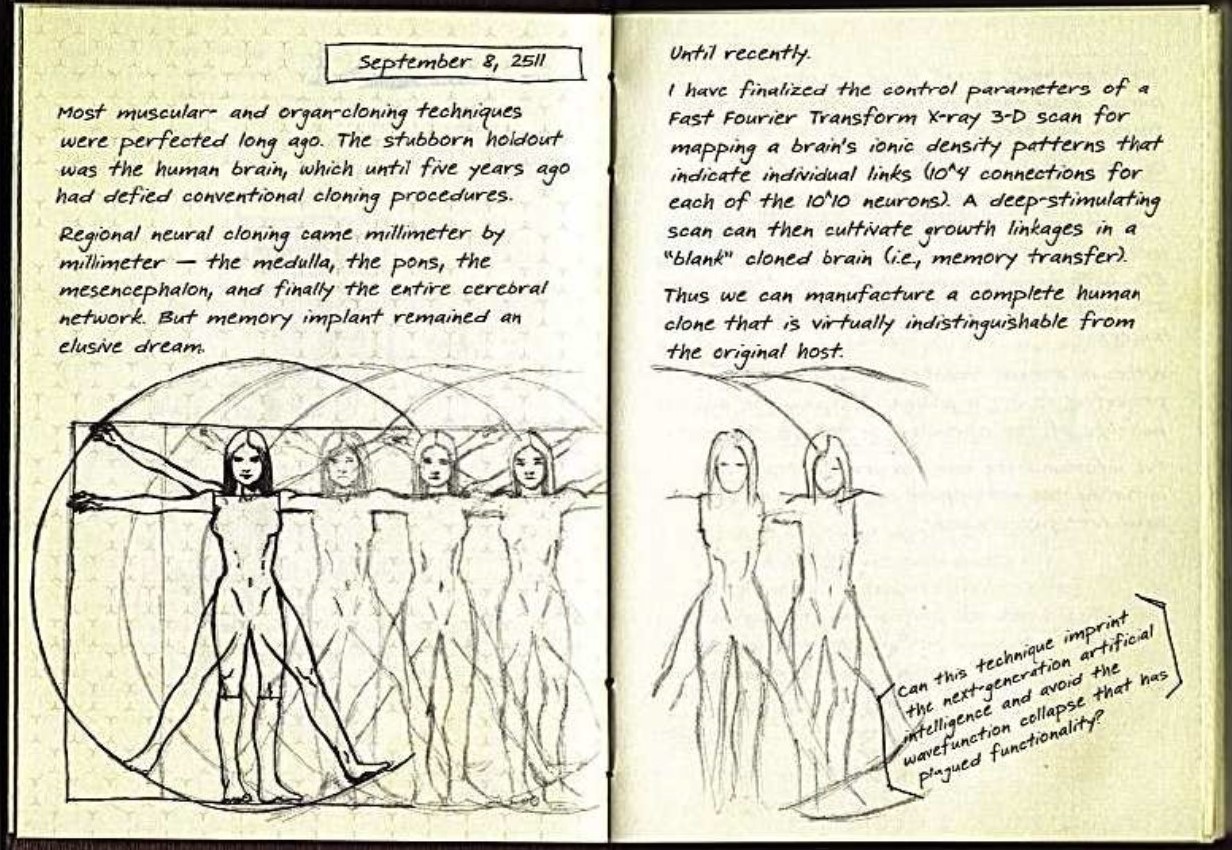

哈爾西博士的團隊終於攻克了製造克隆人的難關——尤其是腦部。通過高精度的3D-X射線掃描,得到化學鍵密度圖以確定神經鏈接。之後就可以通過模擬掃描,在一個新克隆出來的、“空的”大腦中培養神經元的鏈接(可以製造記憶)。這樣就可以生產出一個一模一樣的,可以帶有記憶的克隆人了。

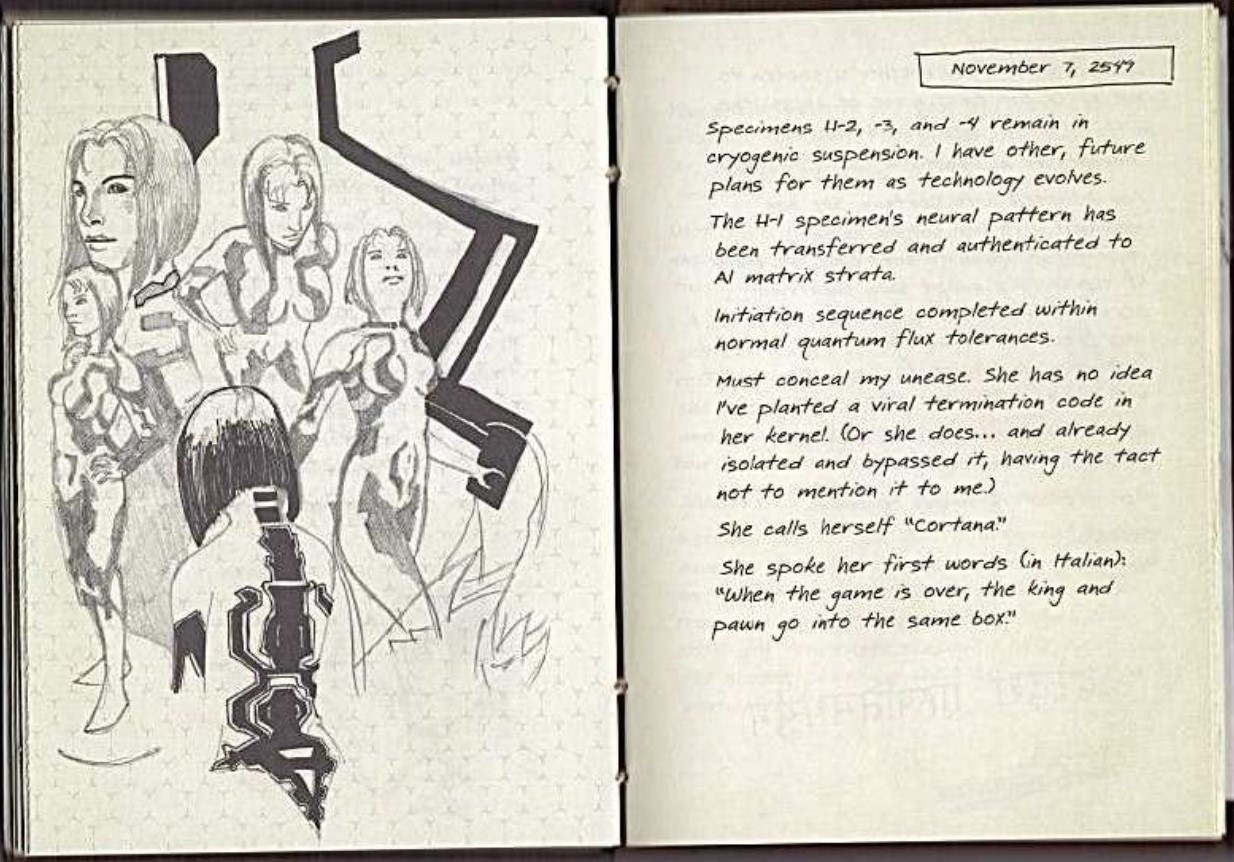

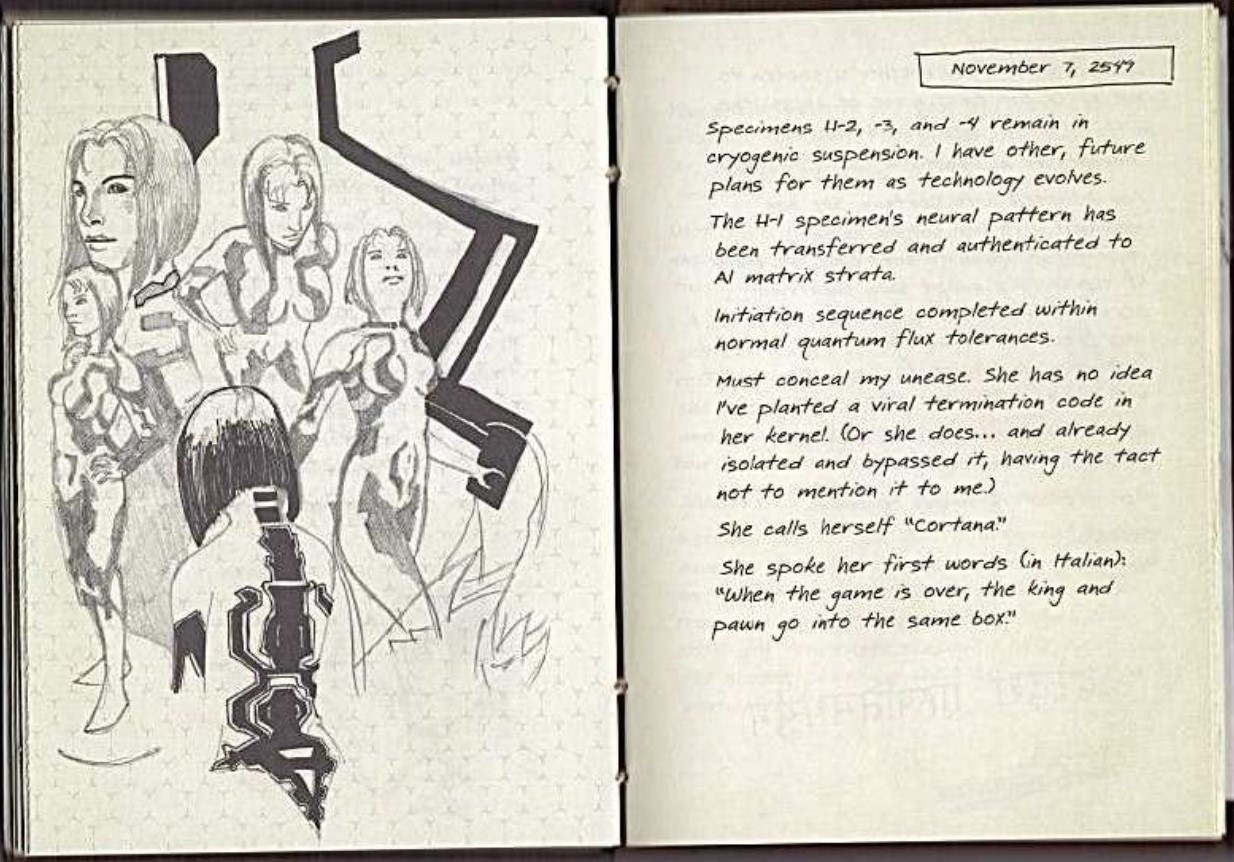

之後哈爾西博士非法克隆了自己。這是因為,候選者身體上和智力上都不合格,而且,一個超級深度人格掃描會毀壞大腦,因此法律禁止用活人實驗。哈爾西博士看著克隆體長大,然後把大腦取出來。大腦總共有四個,分別是H-1、H-2、H-3和H-4,除H-1之外被封存。通過掃描樣品H-1(顯然掃描之後樣品已經損毀),博士得到了神經圖樣,並將其在“人工智能矩陣層中(AI Matrix Strata)”中重建。

第一個“AI”誕生了,她叫自己“科塔娜”。

1 / 4

《哈爾西博士的筆記》

結合前文的分析我們可以看出,科塔娜顯然不是圖靈機和程序算法。科塔娜是以某種物理手段對一個人腦的重建。在製造科塔娜的過程中,大腦樣品H-1死了,科塔娜誕生了,二者之間沒有意識轉移的過程。在《光環》的世界觀中,科塔娜顯然是有意識的,她是一個人——因為她(那個可以生成影像的“芯片”)本質上就是一個大腦。

到這裡我們可以得出答案了。在《光環》的世界中,意識體驗可以某種物理結構。筆者忽然感到釋然,因為科塔娜是如你我一般有著真切意識體驗的人,而不是機器。淚水沒有白流。

當然,在後面的劇情中,科塔娜又在某種程度上“數字化”了,不再受限於那塊物理的芯片。或許這是先行者的科技吧(還能把人的靈魂直接掃出來呢),筆者沒有相關資料,這裡就不談了。

結語

本文以科塔娜的身世為引子,考察了幾部作品中與“人工智能”相關的幾個概念,提煉出四個相互關聯卻又界線清晰的論題,結合作品予以討論。在這過程中,展示了“自然”和“人造”、“直觀”與“理性”、“物理”與“邏輯”這些或基於習慣的、或基於人理性的詞語。最後指出意識科學的困難問題,回答“科塔娜是誰”的問題,也讓讀者看到“人工智能”迷思中真正的迷。

本文沒有藉助某心靈哲學體系,也沒有討論諸本體論,因為這二者各自都有龐雜的體系,且具體見於具體的作品當中。本文所做的,是從一些被大家反覆討論的作品中提煉出一些概念,通過分析語言,澄清一些問題。

希望通過本文對語言的分析,可以讓讀者看清在科幻作品中與意識相關的一些概念間的聯繫與界線,在欣賞作品時認識到作者展現了那些界線,又刻意抹平了哪些界線。同時也希望本文對創作者有所幫助,在創作科幻作品時理清思路,明確何處是科學,何處是幻想。

其實筆者寫本文的原因不是別的,就是科塔娜。她和士官長給筆者帶來過無數感動與回憶。人對作品的理解難免主觀,以至於瘋狂的科塔娜企圖以戰止戰的時候,筆者認為她只是想說,“士官長,已經不用再戰鬥了”。

已經不用再戰鬥了

我們明明知道,電視裡演的都是假的。

還請閱讀:

1.The Conscious Mind. David J. Chalmers.中譯本《有意識地心靈》翻譯質量欠佳,前一段讀著很通順,後一段就突然不說人話。很多地方句式呆板,一個詞組好幾種譯法。懷疑是派給研究生翻譯的。

2.《追尋記憶的痕跡》,[美]埃裡克.坎德爾著,喻柏雅譯。很好讀的一本書,展示了記憶的原理和對其探索的過程。

3.《沉默的藝術》,李劍鋒著。提出了很有意思的意識科學假設:意識是高自由度大質量暗物質粒子。聽起來有點扯淡,實際上嘛,讀讀就知道了。

4.本站《心靈哲學講義》系列,簡潔明瞭的入門索引。

寫在最後:

最早玩《光環》是在小商品城裡電玩商鋪,12塊錢玩一中午,還要搶著玩,圍一大堆人看。到今天再回顧這系列的劇情,什麼星盟、先行者、大猩猩好像都不太重要,我只在乎Chief和Cortana。343接手後劇情怎麼樣我不評價,總之《無限》算是給關心他倆的玩家一個交代吧。就是感覺,可以放下了。

Sir,yes sir.

I`m ordering you to surrender that AI.

Sir,yes sir.

I`m ordering you to surrender that AI.

1 / 9