当科塔娜出现因7年寿命导致的失控行为时,士官长以依旧沉着、冷峻的语气安慰道:“我们回地球,找到哈尔西博士,她会修好你的”。

而科塔娜回答,“别给女孩乱许愿啊。”

Don`t make a girl a promise you can`t keep.

在这一幕,相信很多玩家的眼眶都湿润了。要知道,这可是两个人类文明中按道理来说最没有感情的东西——一个是经基因改造的杀戮机器,一个是为战争而研发的人工智能。星盟飞行器从头顶飞过,玩家回到了游戏,继续征程。

每当回想起这段过场时,笔者总不禁会问自己:我为什么会被一个“人工智能”感动呢?跳到游戏之外看,控制野猪兽和豺狼人的脚本也是“人工智能”,手机里的Siri还是“人工智能”,为什么面对这些人工智能,我们的感情不会有半点波澜?人工智能究竟是什么?被称为“人工智能”的科塔娜,又是谁?

当我们说“人工智能”时,我们在说什么?

我们现在并不是在聊人工智能产业和技术,而是在谈文艺作品中、尤其是科幻作品中常被用到的,界线并不那么清晰的“人工智能”。这个词常常与“机器人”、“网络”、“赛博朋克”、“意识”等等概念发生关联,共同构成一个幻想世界的世界观。尽管很多作品都对具体的定义语焉不详,但是为了方便分析,我们从诸多作品中提炼出几个相关的、常常与“人工智能”紧密联系、或与之混淆的概念进行考察:

- 人工智能:例如《赛博朋克2077》当中的自动贩售机等

- 复制人:《银翼杀手》系列中的复制人

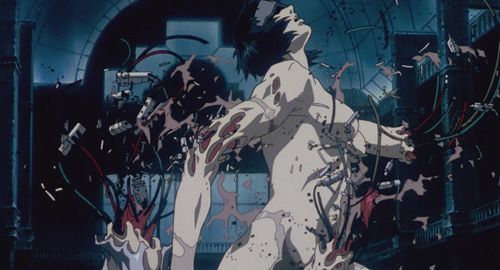

- 意识上传:例如《赛博朋克2077》中“灵魂杀手”程序,押井守《攻壳机动队》中的素子

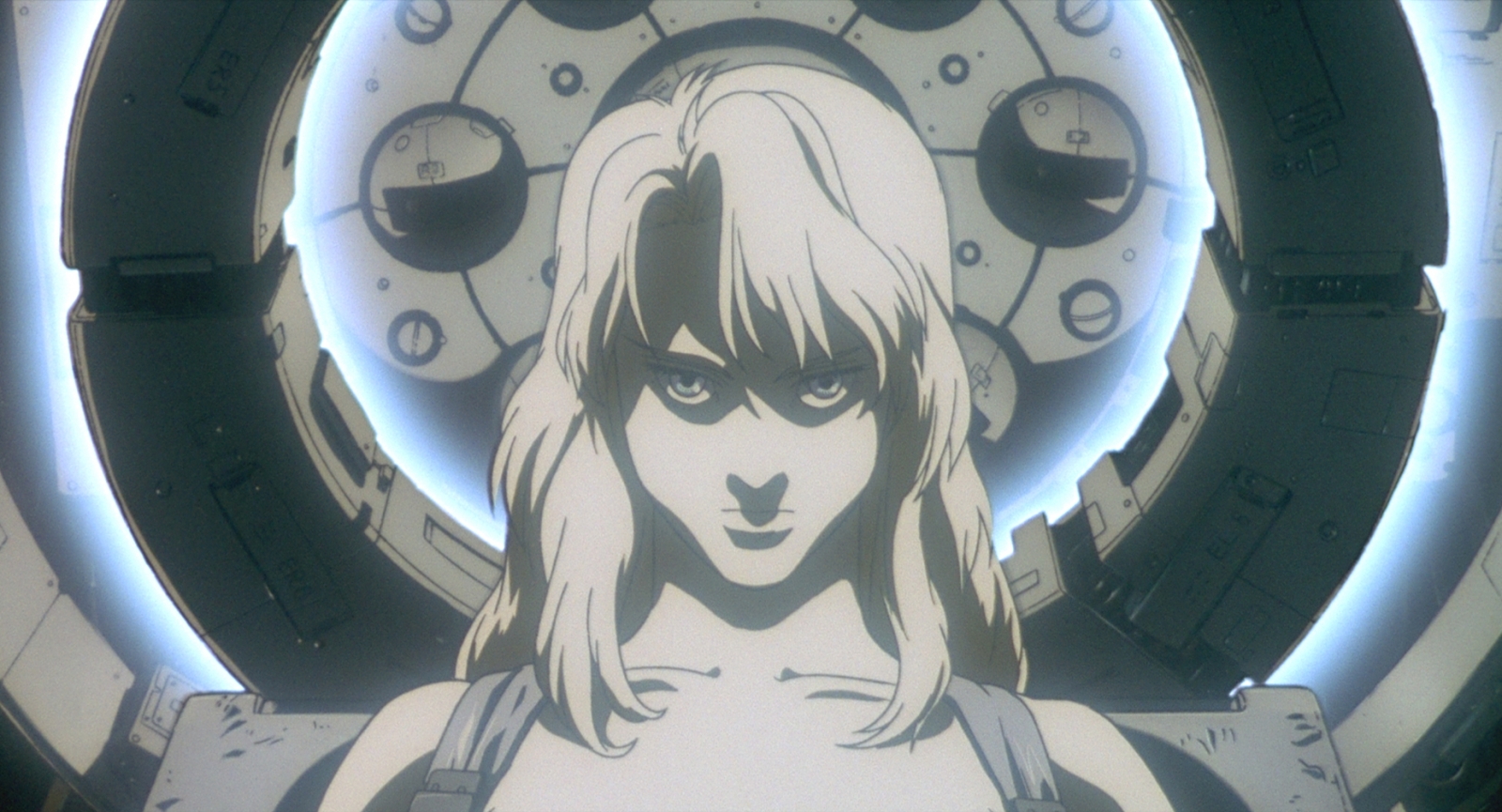

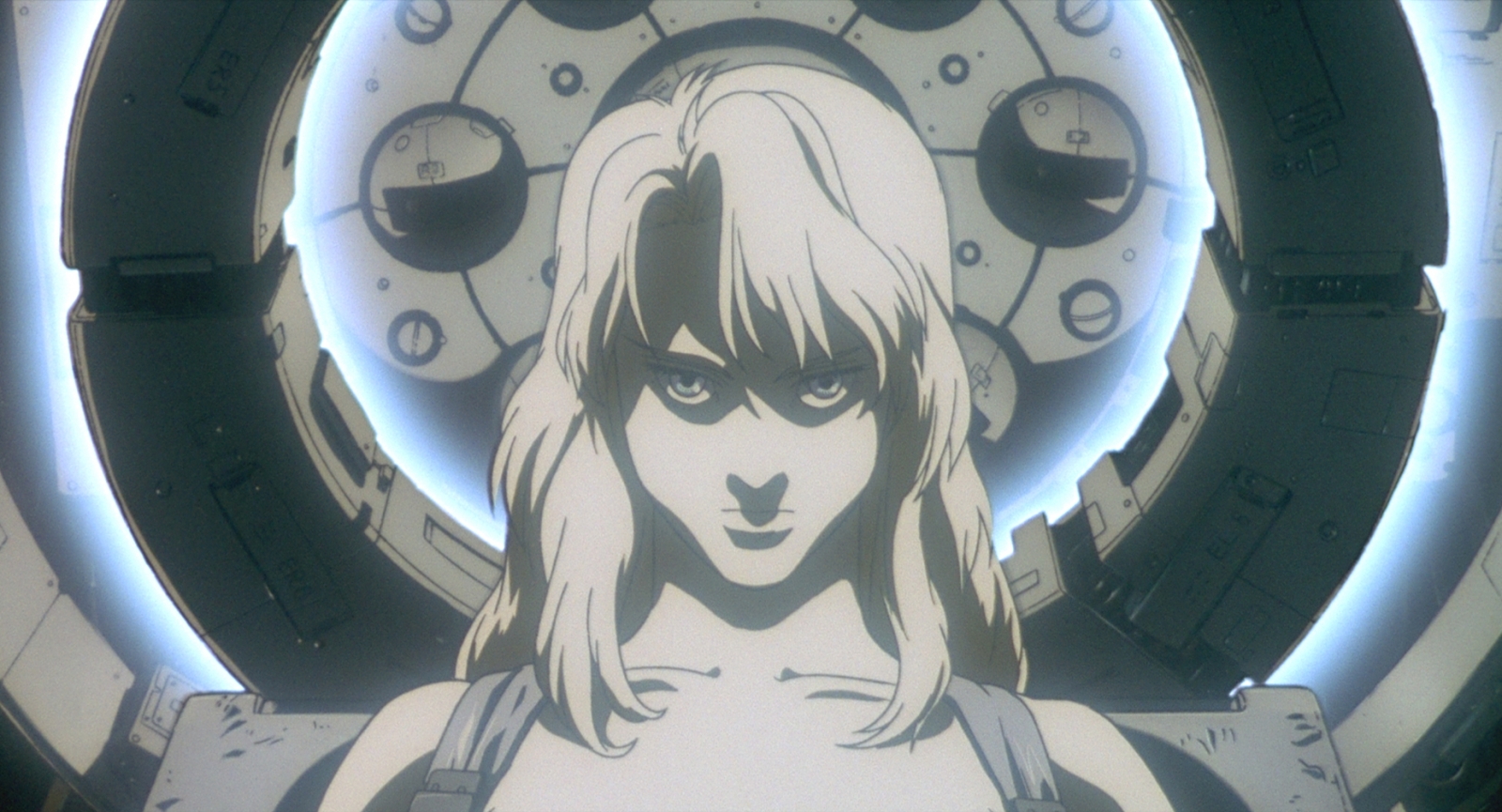

- 人造意识:例如押井守《攻壳机动队》中的傀儡师

相信通过对以上这些概念进行分析,澄清谈论它们时所用的语言,关于科塔娜的问题可以找到答案。

草薙素子

售货机布兰登

复制人K警官

成为“AI”的奥特

傀儡师

草薙素子

售货机布兰登

复制人K警官

成为“AI”的奥特

傀儡师

草薙素子

1 / 5

AI?意识?脑后插管?赛博朋克?复制人?

机器不思考

人工智能,Artificial Intelligence,无论中文还是英文我们都可以看出,“人工”的意义是与“自然”互斥的:凡被称为“人工”的,必是人造的。于此同时,“人工”还暗含了对自然的模仿的意味——我们说人工湖、人工心脏,却不会说“人工电视”,因为电视本来就是人造之物,没有“自然电视”。“人工智能”要求人们先去承认“自然”的智能,之后以自然科学知识和技术去对其进行模仿。

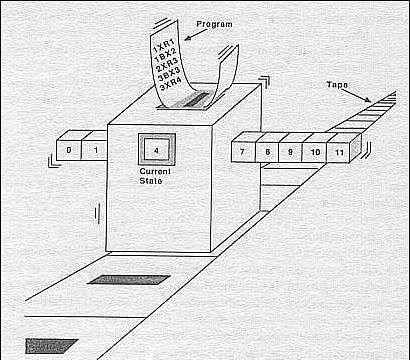

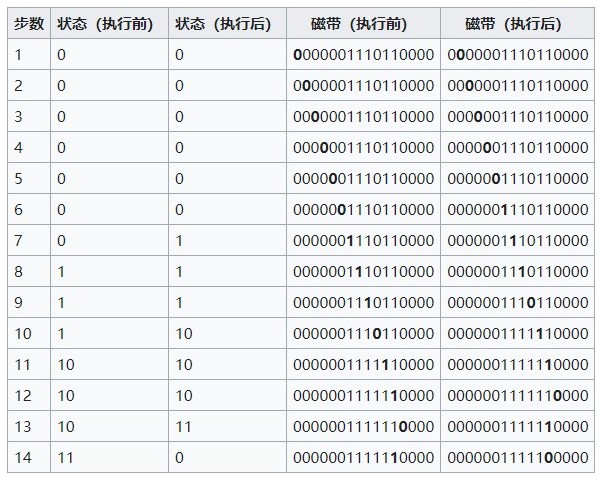

我们时代的人工智能技术是基于计算机和软件技术的。阿兰·图灵提出图灵机这一抽象模型,为计算机奠基。简单来说,图灵机就是这样一套系统:读取输入信息,查找并根据自身状态,根据给定程序,更新自身状态,输出结果,读取新的输入。图灵机是一个有限状态机,有一个特殊的停机状态。

图灵机示意图

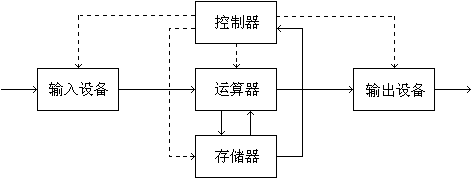

冯·诺伊曼提出并研制了图灵机的具体实现——冯·诺伊曼机,是现今计算机的鼻祖。图灵机从几个概念构想被具体化了:有具体的输入、输出设备,查找、更新自身状态具体化为运算器,对状态和程序的存储具体化为存储器。而设备的具体形式是在不断更新的——从真空管到集成电路,从纸带到鼠标键盘,从磁盘到到闪存——但是其由冯·诺伊曼确定基本原理是没有变的:以二进制为基础的“逻辑”运算。

冯·诺依曼架构

之所以选择二进制是因为存在这样一种对应关系:电子元件的“开”、“关”两种状态对应1和0,1和0可以根据真值表进行运算的true和false。抽象的“逻辑门”被具体的电子元件实现了。在此基础上,人们设计了一层又一层的语言,从机器语言、汇编语言到高级语言,以此更加直观地操作机器,直到如今我们用到封装好地程序——只需在用户界面(User Interface)上点点按按。

可以说是最底层的语言了

人们正是在上述基础上和上述过程中通过计算机模拟“智能”的。随着技术的不断发展,机器的算力已经达到人难以想象的程度——此时此刻笔者电脑CPU的频率是3.42兆赫兹,也就是每秒执行34.2亿个周期。在尝试通过设计程序模拟智能的同时,人们也在想象,运算能力的飞速进步,是否会让机器在某一天获得“智能”——或者说涌现(emerge)“意识”——或者成为“强人工智能”——这还被称为“奇点”的到来。毕竟,没有人能在一秒之内做上亿次逻辑运算,机器似乎已经超越了人。

机器能否“思想”的迷思古来有之。笛卡尔坚持二元论,把灵魂安放于脑中的松果体。然而我们已经知道松果体只是一个内分泌腺体,并无神秘之处。如果相信物理规则的封闭性,则“心灵”或“意识”在世界中就没有了位置。有人干脆提出,人也仅仅是机器。图灵则提供了另一种思路:如果机器在输出结果上能完全模拟人思维输出的结果,我们凭什么说机器不能思想?

这个问题的一方面关乎意识的原理,我们稍后再谈。另一方面,则是源自人类直观与理性之间的鸿沟。

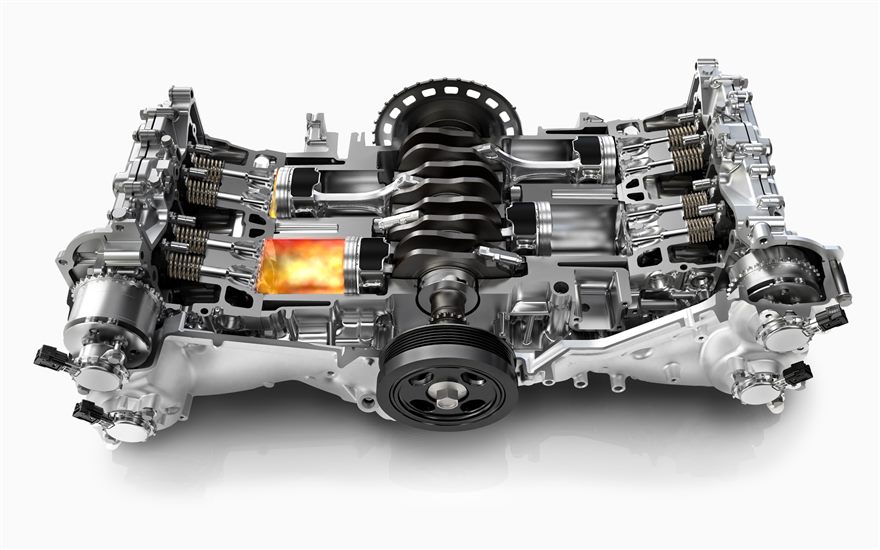

相信很多朋友都有汽车。打开引擎盖,我们看到一台设计精巧的机器:只要按下“ENGINE START”按钮,这台机器就被发动,四个气缸(也许有更多)有序地顺次往复运动,源源不绝地对外做功,让车辆爆发出澎湃动力。但是,我们并不会去问这台发动机是否会思想——因为它显然仅仅是个机器,何谈思想?

水平对置发动机

但是发动机的运转和计算机的运转并无原则上的区别,二者都是基于确定的物理定律,被设计和制造,实现确定的运转方式。对于发动机,每次确定的喷油量和进气量和相应确定的负载可以达到确定的输出功率和转速。而对于计算机,向计算机输入确定的数据,计算机也会根据确定的程序输出确定的结果。上述两个过程都是纯物理的,没有任何神秘。因此,如果相信计算机的算力在达到一定程度之后会“涌现”意识,那么我们也要相信一台发动机在马力或转速达到一定数值之后也会“涌现”意识——这显然是荒谬的。

机器能思想的迷思还来自于我们日用而不知的隐喻。计算机,computer,这个词把机器赋予了人的行为——人才会计算(compute),机器只会运转。计算机在中文中也被称为“电脑”,这就更是一种拟人化的想象了。

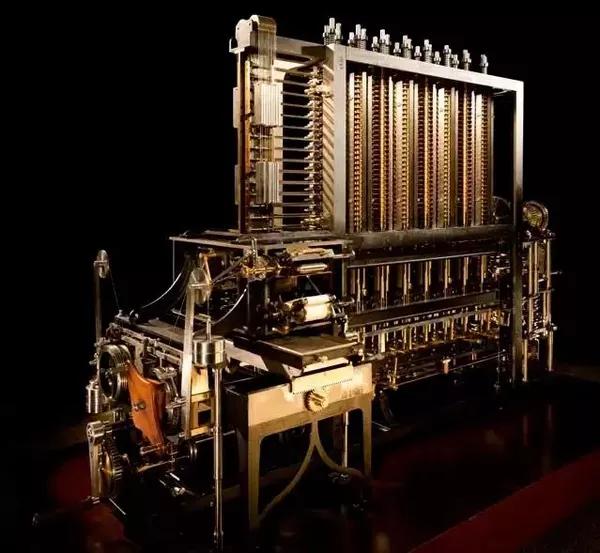

早在19世纪,英国科学家查尔斯·巴贝奇就已经发明了机械计算机——差分机。尽管当时他可能没有意识到,差分机在原理上已经具有了可编程的通用计算机的潜质,只不过巴贝奇将程序的部分也作为机器总体设计出来了。如果读者看到一台差分机,想必不会有任何“差分机会思考吗”的想法——它是纯粹得不能再纯粹地机器。

差分机

我们不妨再设想这样一个场景(大概是某个蒸汽朋克世界):巨大的蒸汽机驱动一台巨巨大的(也许有无尽号那么大)的差分机,你在纸带上打出代表“Hey Siri”的孔输入进去,在一阵巨响和轰鸣后,机器给你输出了代表“What can I help you with”的纸带。在这个场景中,你会怀疑这台机器是否有思想吗?

除此之外,我们还被“软件”和“硬件”两个词所蒙蔽。面对一台计算机,我们常说它有软件和硬件,仿佛软件是独立于物理硬件的。而实际上,当我们说“安装软件”时,实际上是在修改计算机存储器的物理状态——如果你用固态硬盘,就是在改变存储在浮栅金属氧化物半导体场效应晶体管(Floating-gate MOSFET,简称浮栅MOSFET或FGMOS)中的电荷量。

因此计算机其实没有“软件”,只有纯物理的硬件。物理是无关逻辑和语言的,电路可以被设计成表示“1 and 1 = 1”的,就也可以被设计成“1 and 1 = 0”的,后者并不比前者更“错”。只有在人类通过层层转写、以直观的语言的形式看到计算机的硬件状态时,才知道给计算机录入的程序究竟是对是错。

到这里,相信读者应该已经明白了,机器不思考,机器只运行。如果有一天我们的世界发生了图灵机大暴乱,那并不是什么“人工智能觉醒”,要么是黑客所为,要么只是和恼人的蓝屏一样的bug罢了。

让我们回到文艺作品当中。《赛博朋克2077》中,会说话的自动贩售机布兰登就是“思考的机器”的典型。整个任务线下来,玩家会发现它只是一个设计精巧的“算法”。显然,在该游戏的世界观中,“AI”是指有意识的“强人工智能”(也就是V说的AGI,Artificial General Intelligence),而一般的程序则被称为“算法”。在《银翼杀手2049》中,安娜·德·阿玛斯饰演的人工智能伴侣Joi也是这种“算法”,尽管K警官在寻找自我的过程中愈发相信Joi是个“人”,最终还是意识到“她”不过是被设计的、顺应他心意的产品而已。

我司的产品您还满意吗?

复制人是人

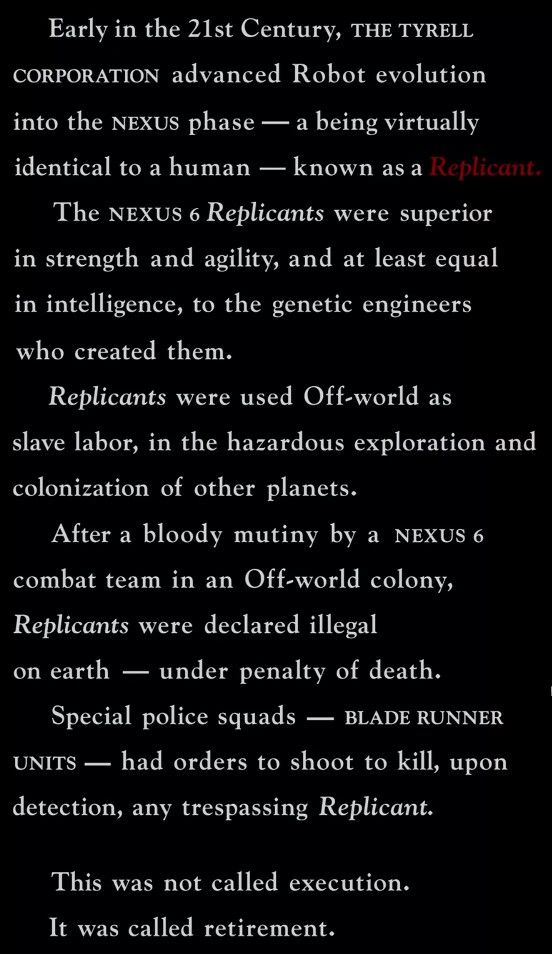

相信看完两部《银翼杀手》,很多朋友会不禁愤慨——复制人(replicant)明明就是人啊,凭什么要这样对待他们?这就是影片所要呈现的世界观。

在片头的字幕中,我们可以看到这样的说法:“机器人革命(robot evolution)……几乎和人一模一样的存在(a being virtually identical to a human)……比创造他们的基因工程师(to the genetic engineer who created them)……”,“处决被称为‘退休’(This was not called execution. It was called retirement.)“。

《银翼杀手》片头字幕

其诡异之处就在于,如果复制人是“机器人”,那么我们就可以像对待机器一样对待他们。然而那个世界中的人却在尽力避免用描述人的词语来描述复制人,仿佛在避讳什么。这种避讳的原因不止在于复制人在外貌和功能上都太像人了,更是在于这个关键词——基因工程。

工程是一系列“人工”活动的总称,而基因则显然是某生命的基因,是“自然”之物。“人工”与“自然”的界线在《银翼杀手》的世界中被重新划定了。为了展示影片中的这种重新划定,我们不妨先考察现实世界中“人工”与“自然”的界线。

“人工”和“自然”两个词的传统用法是很清晰的,我们将“大自然”中未经人手的、涌现的事物称为“自然”的,将人类改造“大自然”的、模仿“大自然”的称为“人工”的。而随着科学与哲学的发展,人类开始认识到无论“人工”的还是“自然”的,其背后都遵循相同的物理规律——牛顿的著作《自然科学的数学原理》(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)中的“自然”就取了这层意思。这样看来,与“自然”相对的概念就不是“人工”了,而是“超自然”——一把锤子是“自然”的(它遵循物理规律),一把雷神之锤是“超自然”的(它随便飞)。但是思想家定义和澄清过某词语,不代表我们日常中使用这词语的方法改变了,时至今日仍然习惯以“自然”和“人工”二分世间万物。

超自然锤子

自然锤子

超自然锤子

自然锤子

超自然锤子

1 / 2

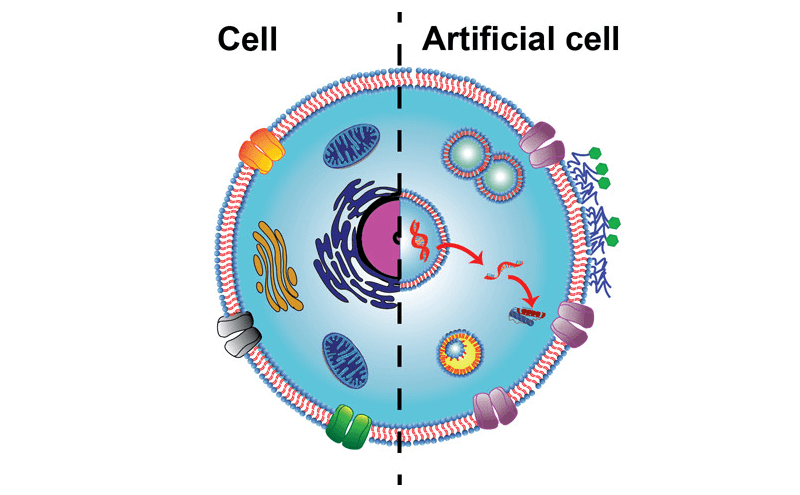

自然与超自然

然而科学和技术的进步让我们不得不再次审视这种习惯上的二分。如今人类已经可以人工制造细胞膜,还能制造载有完全“人工”的、被设计出来的基因序列进行增值的细胞。可以预见的,技术如果继续发展下去,人类迟早可以“组装”出一个细胞。然而对于这样被“组装”出来的细胞,我们为何还将它称为“细胞”呢?换一种说法,我们可以运用一些无机物和有机物为原料,在细胞的微观尺度下组装一台实现细胞全部功能的纳米机器人。在这个情况下,“细胞”和“纳米机器人”只是名称上的不同,“人工”和“自然”的界线忽然消失了。

人造细胞

其根源在于“生命”和“自然”是人类由直观定义的概念。物理学和化学是生物学的研究手段,生物学家却无法通过物理学和化学“找到”生命。物理学不关心生命。如果我们以物理学的语言描述一个人,在分析他在地面上的受力时,可能把他看作一个质点;描述他的转动,可能把他看成刚体并找到质心。物理学的语言甚至无法原则区分一个人和另一个人,只能勉强地说这一坨原子离那一坨原子还有一段距离。因此当我们研究生物学时,必然先以直观确定了研究对象是生物的,或者是关于生物的。否则,何不把噬菌体看作可以杀死细菌、制造自己的机器人呢?

让我们回到《银翼杀手》的世界。在该世界中,人们对“生物”的直观让位于对“技术”的直观:编辑基因与修改磁盘上的数据并无不同,将脱氧核糖核酸序列封入细胞核膜与把硬盘装入电脑没有区别,以细胞膜包裹所有细胞器就好像给开心乐园餐打包一样。在这样的视角下,我们没有理由相信一个复制人不是“人工”“制造”出来的,因此它并不是人,而仅仅是零件组装出来的产品。

在理解了《银翼杀手》世界中“技术”的直观后,虽然影片没有很直白的展示,我们可以很确定地推断出复制人就是经过基因编辑的人——在力量上强于人,在心智上相同于人——因为没有记忆而缺乏情感反应。但是随着阅历的增长,复制人也会发展出情感反应,因此被设置了生命期限。

"I just do eyes."

如果撬开一位复制人的颅骨,我们会看到一个与我们大脑无异的“人造大脑”(仅仅因为它是基因工程的产物)。到这里,没人会反对复制人就是与我们一样的、活生生的人。但是,我们仍然无法从原则上确定它是人——也就是说它有与你我一样的意识体验(conscious experience,大卫·查尔莫斯《有意识的心灵》中提到的概念,中译本中译作意识经验,但笔者认为译作体验更能强调这种亲身性和实时性)。一方面是因为意识体验必然是第一人称的,我们无法观察他人的意识体验;另一方面,我们尚未搞清楚意识的本质,也就是意识体验对应的物理原理。

通过生物技术“制造”一个人,其实已经可以实现了。我们已经可以克隆羊,克隆人已经没有技术壁垒。之所以我们不能克隆人,完全是伦理上的考量——一旦一个人诞生,他就有人的权力要被保障,而技术可能带来的误差也必须要被考虑。假定人类掌握了极其精确的扫描技术和3d打印技术,我们把一个人扫描成图纸,再将这图纸打印出来——这是完全工业语言的描述,我们在生产一个人——而生产出来的人依然是人。

这也是堕胎问题争论的来源——胚胎从何时开始才算一个人?我们希望通过意识来界定,但是我们并不知道意识的原理。所以我们只能求助于直观、传统、宗教或者某种道德,这也是人类理性的边界。

意识数字化

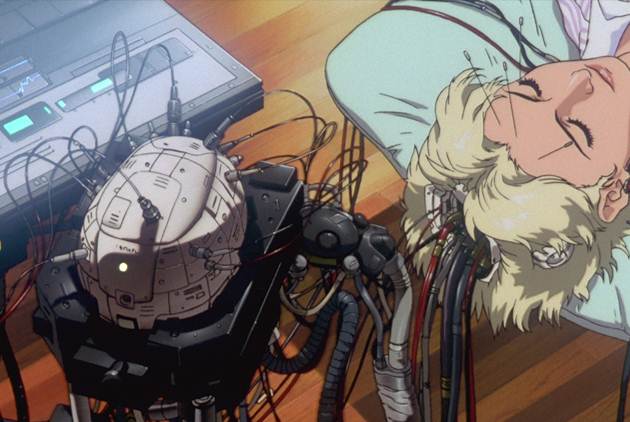

“脑后插管”这一设定广泛地存在于许多科幻作品当中。在这里我们先澄清两个容易被混淆的概念——“脑机接口(brain-computer interface)”和“意识上传”。我们以押井守《攻壳机动队》的世界观为例。

电子脑

得益于电子脑,九课的成员之间可以直接分享情报,通过直接刺激相关神经或对应脑区让成员获得视觉体验。通过电子脑访问网络也是相同的原理。陀古萨通过脑机接口上网,如果我们承认脑是意识的载体的话,那么此时并不是陀古萨“上”网,而是网络上的信息通过网线、通过脑机接口(可以类比电脑的网卡)呈现给陀古萨,让他形成相关的意识体验。押井守坦言其实脑机接口上网和我们用手机上网并无不同,脑机接口无非是把手机植入了脑中。陀古萨在上网时,他并没有去往别处,而是切实地在他脑中。“脑机接口”的“接口(interface)”一词直接展示了事情的本质,装在脑子里的接口和屏幕上的用户界面(User Interface)同样是Interface。

搜索“interface”,可以很好的阐释其多重含义

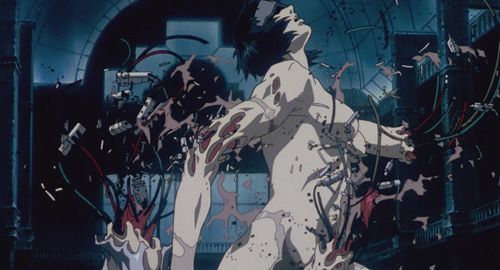

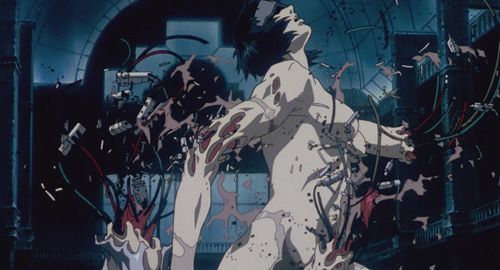

然而到了素子这里,事情变得不一样了。素子的意识(在该世界观中被称为ghost)与傀儡师的意识融合,在子弹击中二者、摧毁二者的身体之前,新的意识转移到了网络之中。这一情况就对应了我们常说的概念——“意识上传”,或者说“意识数字化”。

首先我们应当澄清何谓“上传”。在日常生活中,我们经常进行“上传”操作,那么当我们“上传”时,究竟发生了什么?在上文“机器不思考”的部分当中,我们通过计算机的物理基础分析了其运行过程,在这里我们依然采取这种视角。

当我们点击“上传”按钮,计算机硬件读取计算机存储器的物理状态进行记录,通过网络设备发送相应的数字信号,服务器接收这段信号,然后改变服务器存储器的物理状态。本质上,这是将出于两个地点的存储设备进行物理状态上的同步。其实本地存储器的物理状态并未改变,我们可以理解成“发送副本”。如果说本地不保存数据,事情的本质也没有变,无非是在服务器数据写入完成之后将本地数据擦除,就像我们经常进行的“剪切-粘贴”的操作一样。

但是科幻作品中的“意识上传”,显然并不是在说这种数据拷贝,而是一种关于“意识的本质”的转移——素子的身体和脑组织被击毁,她转移到了网络之中(当然还有其他可能,我们稍后会谈到)。这就意味着当人们可以进行这种意义上的“意识上传”时,必然已经搞清楚了意识体验的本质。而这种本质必然不是能以物理语言描述的(不是物理结构),而是某种逻辑结构。

我们先谈以物理语言描述的意识。如果意识的载体是某种物理结构,那么这种物理结构的转移只能和其他物理结构的转移遵循相同原理。也就是说,数据无法通过“上传”(只是两个不同物体间状态的同步)来转移其在空间中的位置,真正的数据转移只能是你自己开车把硬盘送过去。而且,在这种世界观下,有意识的物理结构无法原则区分于其他物理结构,这种世界观是一种“万物有灵”的范心论世界观。

而基于计算机和网络的“意识上传”,尤其是“意识数字化”的语境下,人类必然已经能将意识体验以某种逻辑结构来表示。《攻壳机动队》的世界观中,Ghost就是人对意识体验的具体表示。当然,影片没有谈及具体的原理和技术细节。这种解释暗合了我们日常生活中“软件”和“硬件”两个词语的用法,仿佛意识体验就是软件,人的身体就是硬件。请读者注意,这里并不是在说某种二元论,而是在说物理结构承载的逻辑结构有某种意义(“机器不思考”部分中已经论述过,逻辑结构仅对人才有意义)。

为了剖析这个问题,我们来进行如下思想实验:如果某种特定的逻辑结构就是意识体验,那么当我们额外搭建一个承载了同样逻辑结构的装置,对于该意识体验来说,会体验到什么?不妨沿用刚刚提到的3d打印复制人的例子,如果无比迅速地扫描并打印一个你,你会是什么体验?两幅身体拥有完全一样的“硬件”,承载了相同的逻辑结构,如果意识体验就是特定的逻辑结构的话,那么此时你的意识体验对应了两幅身体(这是不可想象的)。如果你发现新打印出来的你和你并没有什么关系,那这个假设就失败了。而且,想要确证这个假设,除了你地证词之外我们没有任何证据可以依靠,这是因为意识体验的第一人称性——意识体验是不可观察的。

还存在这样一种可能,就是意识的逻辑结构有一种不可复制性,确保了3d打印一个一模一样的你造成一个意识对应两个身体的奇怪局面不会出现。这要求在个体意识体验之外,还存在一个可以对个体独一无二性进行限定的整体。以现有的技术来类比的话,单个意识体验和意识体验的总体分别对应某一NFT(非同质化代币)代币和整条区块链。这个可能性意味着在物理世界之外,还有一个纯粹是逻辑结构的“理念世界”的存在。

让我们回到《攻壳机动队》的世界。当素子与傀儡师融合并进入网络空间后,素子的体验是什么样的?这是不可想象的,但是笔者还是尝试描述一下:素子感觉自己还是自己,又有了些变化(因为和傀儡师的意识融合了),可以像“跑起来”一样把自己的代码复制到网络的各个角落,可以像看中控大厅一样调用监视各地的摄像设备——没错,已经是新的物种了。

随时出现

但是对于旁观的巴特来说,除非通过Ghost识别出那确实是少佐,就还存在者这样一种可能:傀儡师仅仅是个有伪Ghost(能骗过识别Ghost的方法,却不是真正的Ghost)的程序(在这个意义上讲,傀儡师没有意识体验,只是个病毒程序),利用惊人的算力迅速分析素子的行为模式,并将其合并纳入自己的程序。这样一来,存在于网络中的傀儡师可以假扮素子而毫无破绽,而素子本人已经死在狙击枪下了。

“脑后插管”给人带来的迷思,一方面来自于人意识体验的神秘,而另一方面依然来自于我们的日常语言的习惯。每当谈及“网络空间”,我们总会把这个词和“虚拟”联系在一起,仿佛网络是和真实相对应的。人们通过终端访问网络,呈现在眼前的只有一个屏幕,但是屏幕背后存在于整个网络空间中的巨量信息没有被直观呈现,而需要用户一点一点地“探索”。另一方面,显示的技术和形式不断革新,从只有文字到图形界面,再到三维渲染和VR设备,虚拟在趋向真实的同时愈发虚拟——虚拟的数据已经可以生成以假乱真的世界了!

网络的“虚拟”,依然来自理性与直观的鸿沟。我们只有一个终端设备,无法直观地看到“网络”其实是巨量的基础设施——无比实在的路由器、交换机、装在机柜里的服务器阵列、卫星、跨越大洋的海底光纤。这些设备无比具体、真实,与“虚拟”没有半点关系。

海底光缆

“人造”的“意识”

分析到这里,我们不难发现,“人工智能”相关的迷思中最难的一环,还是意识(意识体验)。我们一直没有仔细地谈这个词,到这里终于不得不谈了。

本文所谈的意识,是查尔莫斯《有意识的心灵》中提出的意识体验(conscious experience)。在该书中,查尔莫斯通过对诸心灵哲学理论的考察,指出了以往研究的意识是关于意识的两个方面的——现象学意义上的意识和心理学意义上的意识。他直观地展示了二者的区别:现象学的意识是第一人称的,心理学的意识是第三人称的。现象学意识的第一人称性,使得它区别于心理学的意识,因为心理学的意识是关于心理-行为因果关系的,可以观察和实验, 而现象学的意识则不能。

该书的另一个核心在于,查尔莫斯提出在我们研究意识时所遇到的问题分为简单问题和困难问题(hard problem)。简单问题是关于结构和功能的问题。例如,当我看到恶霸欺负儿童时,会感到愤怒。这一过程可以还原到视觉、神经传导、大脑皮层相关区域的反应,以生物学、物理学、化学语言描述的原理,因此说这是关于结构与功能的。但是我们无法以相同的方式去描述意识体验,也就是“感到愤怒”。

某恶霸

你不能直接指着大脑某块区域的物理-化学-生物反应说“这就是感到愤怒”,因为仅仅对结构和功能的描述在意识体验这一问题上等于什么也没说。这种解释会导致僵尸世界:一个世界中没有意识体验,物理规律与我们的世界一模一样,里面的“人”“看”到“恶霸”“欺负”“儿童”,一系列的物理-化学(在这个世界中,就无所谓“生物”了)发生。由于物理规律的闭合性,该世界中发生的事情和我们世界中发生的一模一样,只不过没有“意识”。这个世界显然是荒谬的,尤其是对于正在以无比真切的第一人称体验阅读本文的你来说。

另外一个思想实验是“玛丽黑白屋”。为了行文流畅,我们继续以“恶霸”、“儿童”来示例。假如把关于“恶霸”、“儿童”、“欺负”、“愤怒”的一切文化、历史、心理学知识都传授给你,把关于神经的、关于脑和情感的一切物理、化学、生物知识也都传授给你,你就会拥有“感到愤怒”的意识体验吗?显然,在你真正看到“恶霸欺负儿童”并因此愤怒之前,没有。

目前为止,人们对意识和脑的研究,也就是被称为认知科学、神经科学的具体学科,所取得的进展都是关于结构和功能的,也就是“简单问题”,没有触及到意识体验的本质。查尔莫斯写这部书的原因之一也在于,澄清简单问题和困难问题以便让意识科学研究者直面困难问题。

当我们说“人造意识”时,又无意间融合了“人工”和“自然”。如果要“人造”一个意识,我们必然要知晓意识的原理——也就是意识体验所对应的确定的物理原理,只有这样我们才能设计并制造一个意识。“设计”意味着我们可以制造一种意识,也可以基于相同原理制造另一种意识。

然而物理学的语言都描述结构和功能的。结构指空间、时间、数量上的关系,功能指因果关系。当我们以结构和功能描述意识,必然陷入僵尸世界的荒谬。到这里,似乎我们制造意识的企图,已经失败了。

尽管以物理学语言描述意识的企图暂且失败了,物理学的语言是有边界的。“意识”、“心灵”、“自由意志”这些词语上总笼罩着一层神秘,而自然科学的发展将这神秘一步步逼退,直到它退至具有不确定性的量子力学。对于单个粒子的行为,量子力学把随机性归结于物质的内禀属性,以波函数这种非结构化的语言预测。只有大规模的粒子才体现概率性,单个粒子的行为是“我(那个粒子)乐意”。当然,这并不是说意识体验一定能用量子理论来解释。现今已经有不少量子意识理论,但人们仍然没有找到确证——也许永远不会找到。

在解决困难问题前,人类不可能人造意识。而困难问题能否解决呢?笔者认为不能,意识这个话题是人类理性之外的。

正是因为理性的边界,我们才能对意识尽情施展想象力——灵魂杀手可以带走奥特,奥特可以在黑墙之外成为新的存在,玩家可以选择让V还是银手留在身体里,V的意识可以安魂于九霄。

科塔娜是谁?

相信在上述讨论之后,我们可以给这个问题一个比较准确的答案了。

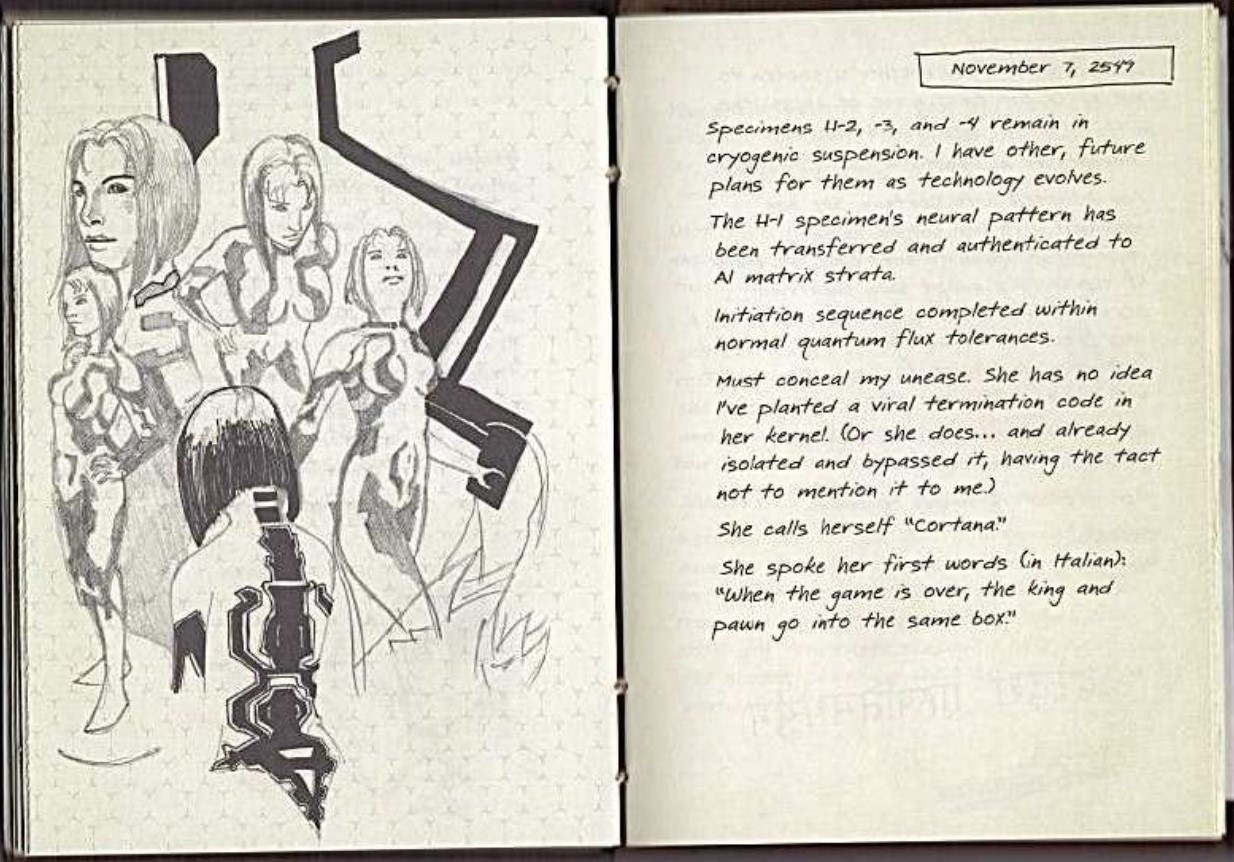

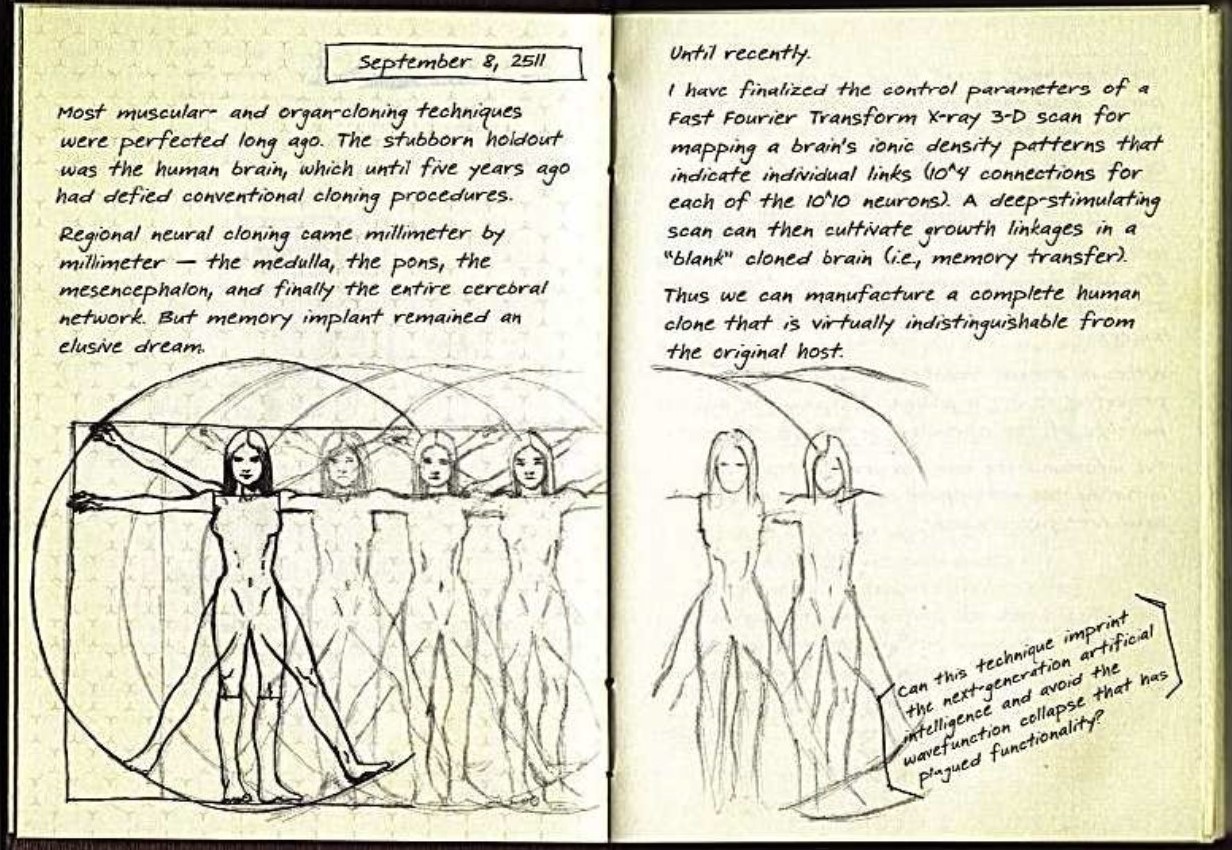

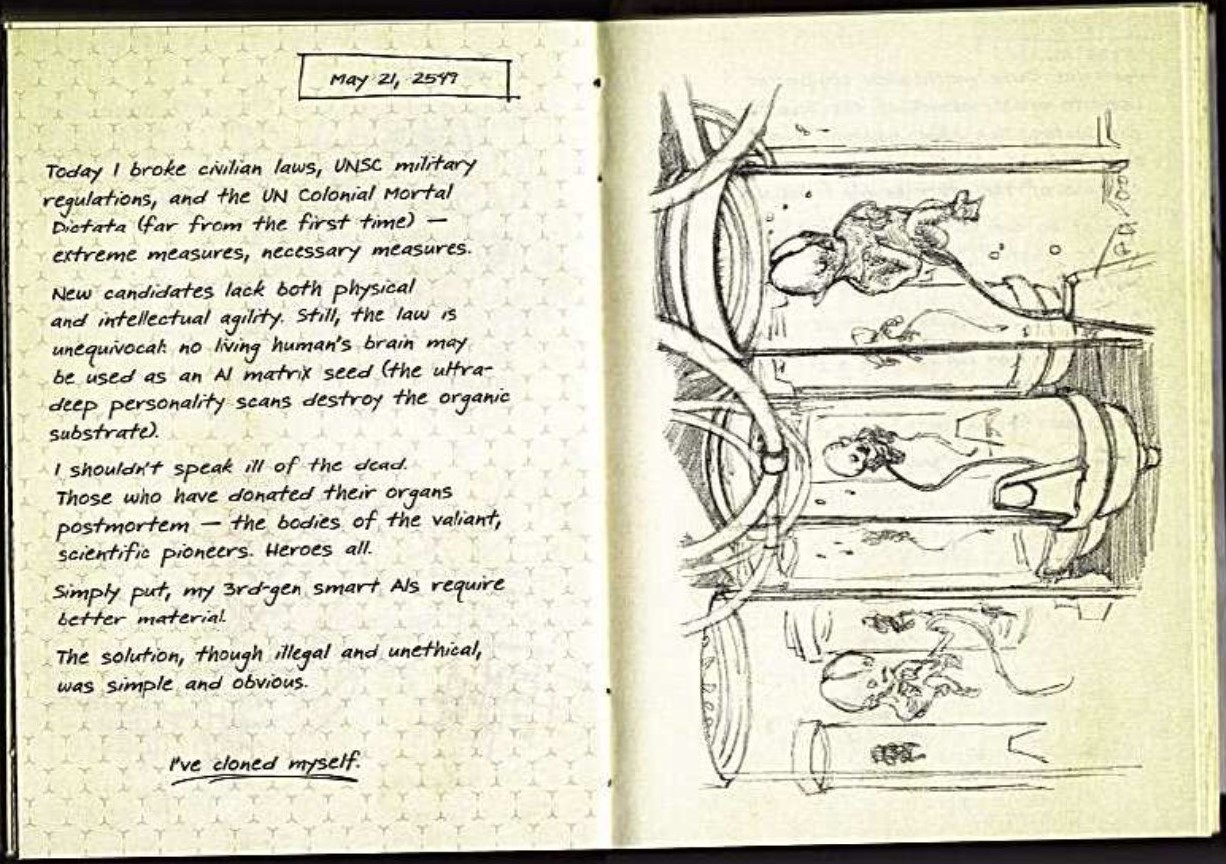

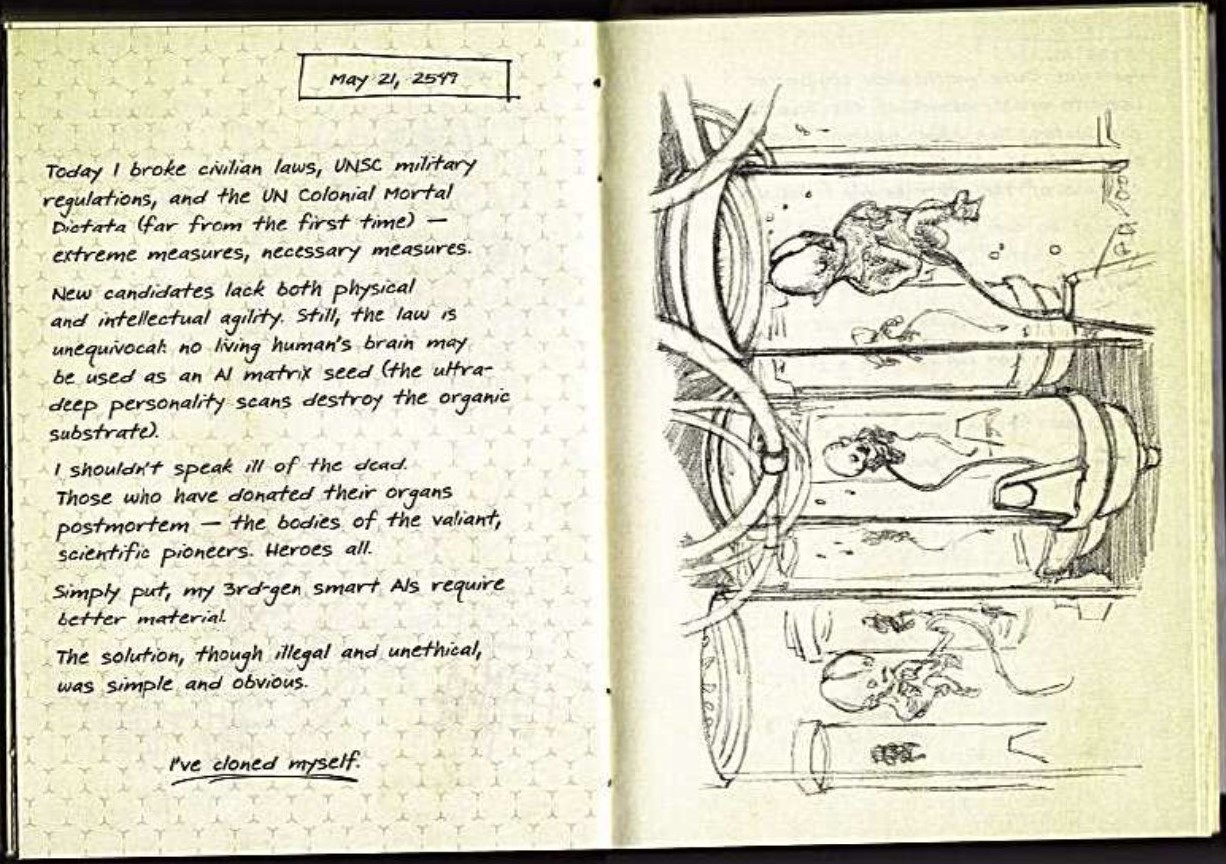

首先,我们回顾科塔娜的诞生。在《哈尔西博士的笔记》中,我们可以看到科塔娜诞生的过程。

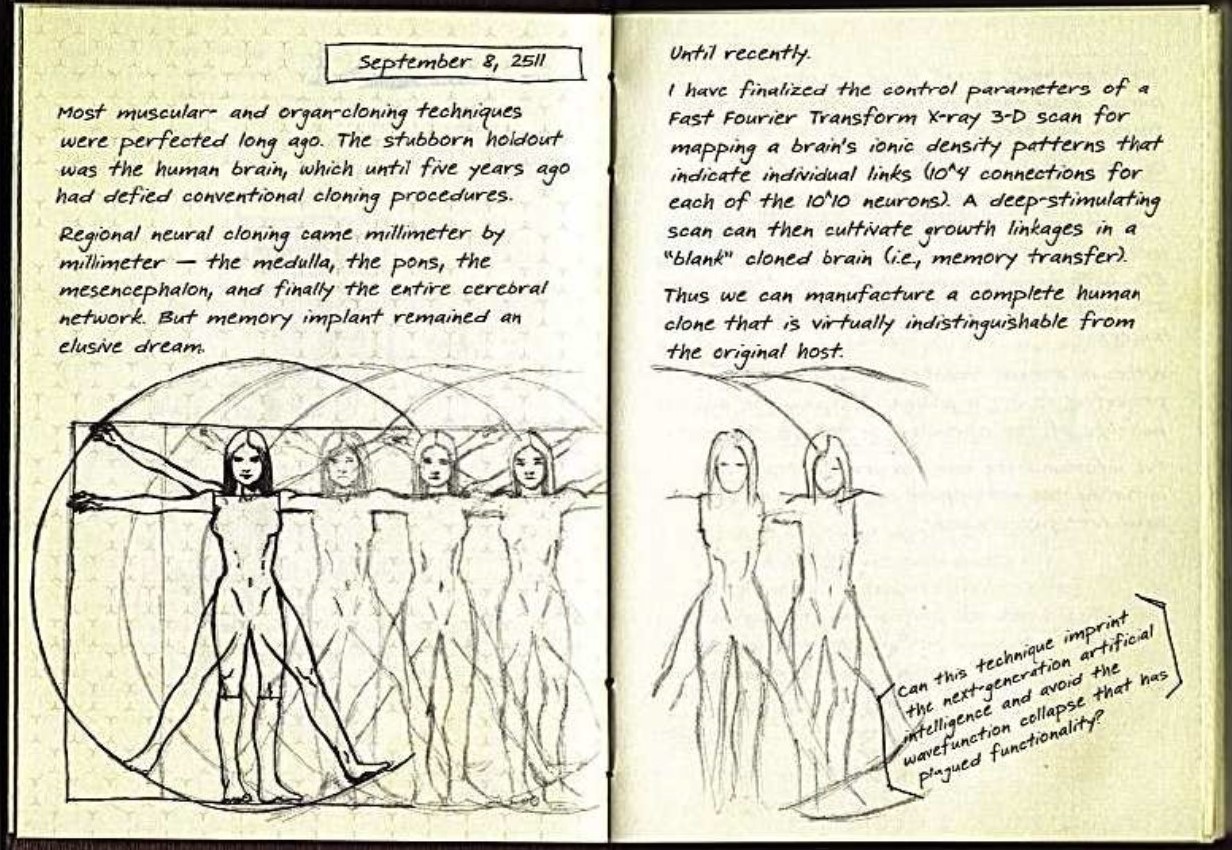

哈尔西博士的团队终于攻克了制造克隆人的难关——尤其是脑部。通过高精度的3D-X射线扫描,得到化学键密度图以确定神经链接。之后就可以通过模拟扫描,在一个新克隆出来的、“空的”大脑中培养神经元的链接(可以制造记忆)。这样就可以生产出一个一模一样的,可以带有记忆的克隆人了。

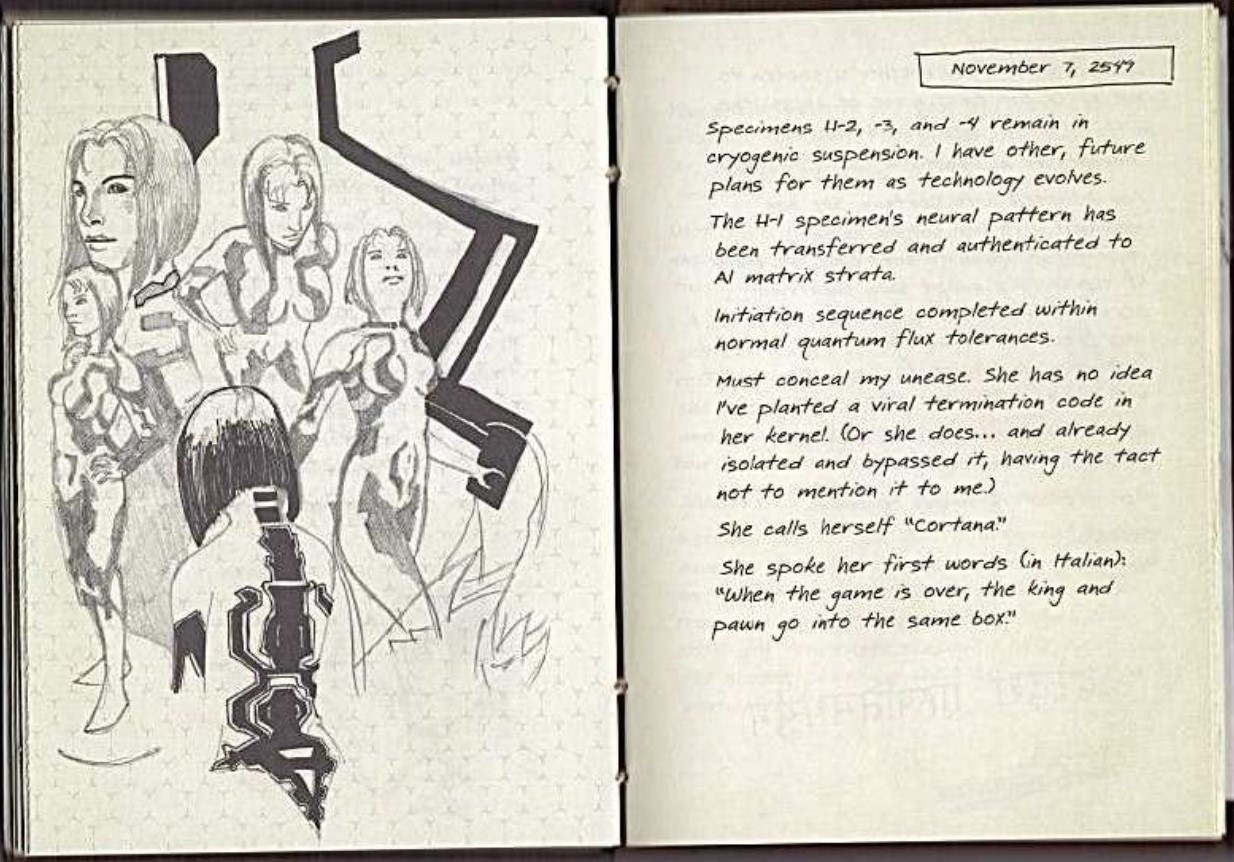

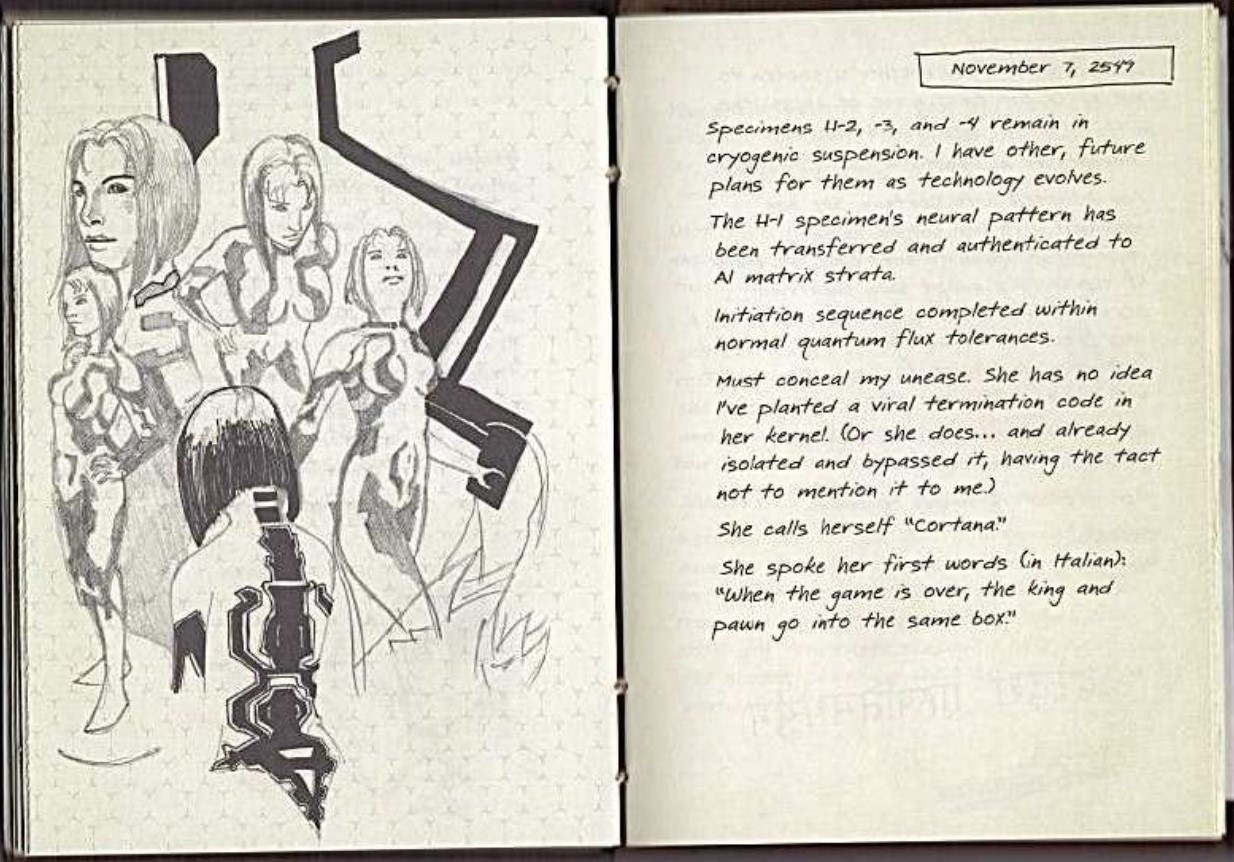

之后哈尔西博士非法克隆了自己。这是因为,候选者身体上和智力上都不合格,而且,一个超级深度人格扫描会毁坏大脑,因此法律禁止用活人实验。哈尔西博士看着克隆体长大,然后把大脑取出来。大脑总共有四个,分别是H-1、H-2、H-3和H-4,除H-1之外被封存。通过扫描样品H-1(显然扫描之后样品已经损毁),博士得到了神经图样,并将其在“人工智能矩阵层中(AI Matrix Strata)”中重建。

第一个“AI”诞生了,她叫自己“科塔娜”。

1 / 4

《哈尔西博士的笔记》

结合前文的分析我们可以看出,科塔娜显然不是图灵机和程序算法。科塔娜是以某种物理手段对一个人脑的重建。在制造科塔娜的过程中,大脑样品H-1死了,科塔娜诞生了,二者之间没有意识转移的过程。在《光环》的世界观中,科塔娜显然是有意识的,她是一个人——因为她(那个可以生成影像的“芯片”)本质上就是一个大脑。

到这里我们可以得出答案了。在《光环》的世界中,意识体验可以某种物理结构。笔者忽然感到释然,因为科塔娜是如你我一般有着真切意识体验的人,而不是机器。泪水没有白流。

当然,在后面的剧情中,科塔娜又在某种程度上“数字化”了,不再受限于那块物理的芯片。或许这是先行者的科技吧(还能把人的灵魂直接扫出来呢),笔者没有相关资料,这里就不谈了。

结语

本文以科塔娜的身世为引子,考察了几部作品中与“人工智能”相关的几个概念,提炼出四个相互关联却又界线清晰的论题,结合作品予以讨论。在这过程中,展示了“自然”和“人造”、“直观”与“理性”、“物理”与“逻辑”这些或基于习惯的、或基于人理性的词语。最后指出意识科学的困难问题,回答“科塔娜是谁”的问题,也让读者看到“人工智能”迷思中真正的迷。

本文没有借助某心灵哲学体系,也没有讨论诸本体论,因为这二者各自都有庞杂的体系,且具体见于具体的作品当中。本文所做的,是从一些被大家反复讨论的作品中提炼出一些概念,通过分析语言,澄清一些问题。

希望通过本文对语言的分析,可以让读者看清在科幻作品中与意识相关的一些概念间的联系与界线,在欣赏作品时认识到作者展现了那些界线,又刻意抹平了哪些界线。同时也希望本文对创作者有所帮助,在创作科幻作品时理清思路,明确何处是科学,何处是幻想。

其实笔者写本文的原因不是别的,就是科塔娜。她和士官长给笔者带来过无数感动与回忆。人对作品的理解难免主观,以至于疯狂的科塔娜企图以战止战的时候,笔者认为她只是想说,“士官长,已经不用再战斗了”。

已经不用再战斗了

我们明明知道,电视里演的都是假的。

还请阅读:

1.The Conscious Mind. David J. Chalmers.中译本《有意识地心灵》翻译质量欠佳,前一段读着很通顺,后一段就突然不说人话。很多地方句式呆板,一个词组好几种译法。怀疑是派给研究生翻译的。

2.《追寻记忆的痕迹》,[美]埃里克.坎德尔著,喻柏雅译。很好读的一本书,展示了记忆的原理和对其探索的过程。

3.《沉默的艺术》,李剑锋著。提出了很有意思的意识科学假设:意识是高自由度大质量暗物质粒子。听起来有点扯淡,实际上嘛,读读就知道了。

4.本站《心灵哲学讲义》系列,简洁明了的入门索引。

写在最后:

最早玩《光环》是在小商品城里电玩商铺,12块钱玩一中午,还要抢着玩,围一大堆人看。到今天再回顾这系列的剧情,什么星盟、先行者、大猩猩好像都不太重要,我只在乎Chief和Cortana。343接手后剧情怎么样我不评价,总之《无限》算是给关心他俩的玩家一个交代吧。就是感觉,可以放下了。

Sir,yes sir.

I`m ordering you to surrender that AI.

Sir,yes sir.

I`m ordering you to surrender that AI.

1 / 9