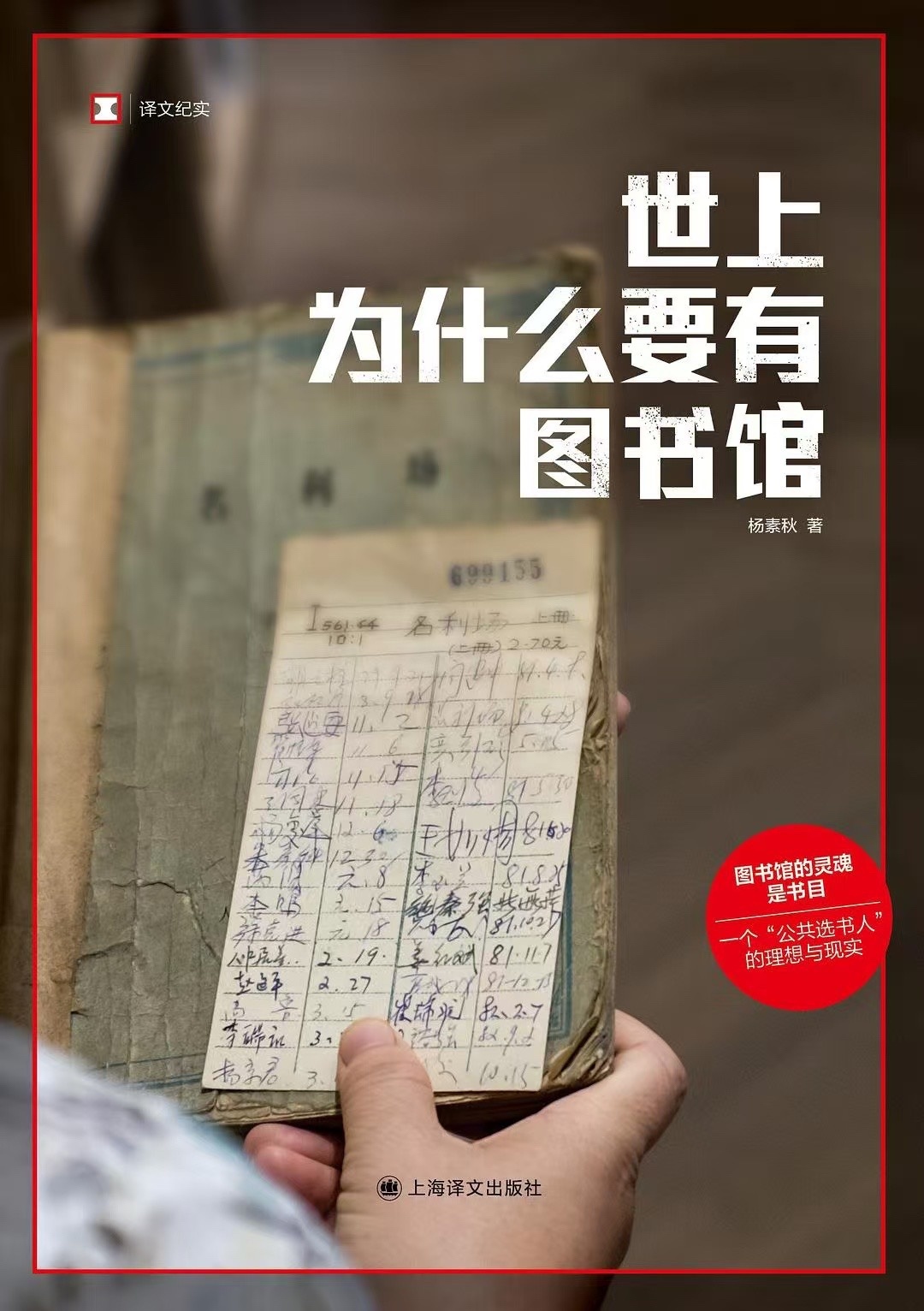

《世上為什麼要有圖書館》是一本我在圖書館尋覓多次都未曾借到的書,每次幾乎都是處於外借的狀態,使得我對於它的好奇和期望與日俱增。

閱讀前,在網上也看到對於這本書的部分評價,有的人認為這本書過譽了,也有人說這本書普通到令人無語。

對於我來說,起初吸引我的是其中關於圖書館構建和體制內相關事件的描述,可是隨著閱讀的深入,我發現那些圍繞圖書館所發生的瑣事才是真正吸引我的。

裡面有一章提到,閱讀是孤獨的,而這份孤獨也是讀書最為享受的。我恍然意識到,自己究竟有多久沒有感受到過這種孤獨感了。以前,對於一本書的渴望是近乎無窮的,也會為之廢寢忘食。現在雖然依舊可以沉浸其中,只是那種渴望感日漸消減。

小的時候,對於Kindle不屑一顧,認為這種閱讀形式根本無法與紙質書相比。現在的我多少對於Kindle有一些理解了,對於一本書的渴望可以在幾分鐘內下載完成後開始閱讀,這是紙質書所無法替代的。

只是,在和Kindle和解的同時,我似乎感覺又失去了些什麼。抬頭又看到去年閱畢的書籍靜靜地排放在書架上,它們彷彿也在悵然若失。或許是那種渴望,或許是那種孤獨,或許是我曾經最重視多、那種書頁的感覺。

但是至少,看著那些故事,我看到了幾分過去,也喚回了幾份渴望,不知何時才能找回那幾分孤獨。

讀完這本書可以說是解決了我的一個很大的疑惑——為什麼不同地方的圖書館書籍質量千差萬別,為什麼有的圖書館雖然各種書籍排放看上去很壯觀,但是實際上大部分書籍都是借不到、或者說很多書都是沒有的。

原來圖書館的書籍確確實實是由相關管理人員統一購入的,這也就導致了不同圖書館的書籍質量有著如此懸殊的差別。有的人說《世上為什麼要有圖書館》這本書的題目過於宏大,而且大部分章節實際上都是偏離全書主題的,反而講述了很多關係不大的故事。不過在我看來,恰恰是這些看似“跑題”的故事才賦予了這本書一種獨特的人文關懷。作為公共選書人,她並沒有簡單地根據所謂的榜單或者是館配書來敷衍了事,而是細緻地詢問了自己身邊在各個領域較為了解的朋友來共同編寫這麼一份獻給公眾的書單。也正是因為有著這些公共選書人的存在,才讓圖書館在這個日漸快餐化的時代得以繼續留存。

我在閱讀這本書的同時,也有著一層格外不同的情感。我從小就對於閱讀這件事情非常痴迷,幸運的是我在小學就遇上了一位喜歡在課上給同學們講故事並且鼓勵學生們閱讀的語文老師,同時也有著一位幾乎不會限制我讀書的父親,使得我逐漸在日積月累下養成了閱讀的習慣。仔細想來,小的時候除了一些課本上推薦的書目或者是老師上課提到過的書目,其實大部分的書都是在書店或者圖書館中閱讀的。

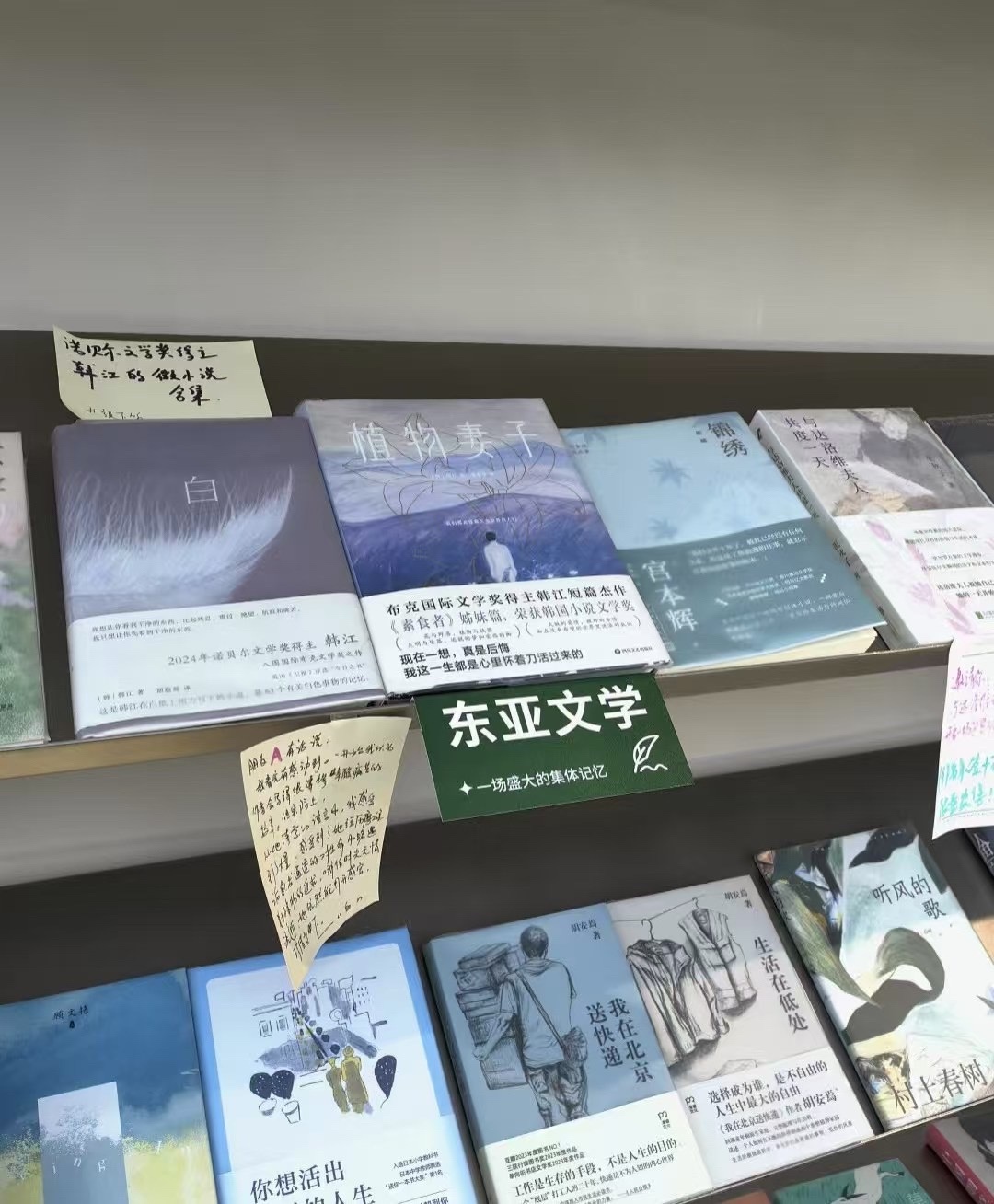

在小學的時候,每逢暑假基本上都會去西湖文化廣場那邊的博庫書城坐上一天,那個時候的書店在全國範圍內的生意可謂是如日中天,基本上每天都是人滿為患。儘管當時書店的人很多,但是書店裡的大部分書籍都並沒有被塑封起來,可以看到很多人都會席地而坐,在安靜的氛圍下閱讀上很久。我的大部分書籍也都是那時在博庫書城看的,那個時候的博庫書城面積巨大,各個區域的劃分也十分詳盡,不像現在大部分書店那樣恨不得把暢銷書塞滿每一個書架,它的暢銷書區域和新書區域僅僅集中在入口和出口,而各個板塊下所打開的書籍基本上可以算得上是精品中的精品。印象最深刻的還是曾經擺放著的一櫃子藍皮譯林,在那時,隨便抓起一本書讀上一天,都讓我受益匪淺。現在想來,那個時候的博庫書城是否也有著一群人來規劃每個書架上擺放什麼書,又把那本書擺在最顯眼的位置——至少我知道,那個時候的擺放者,肯定是一個熱愛閱讀的人。

在博庫書城搬遷前拍攝的()

隨著年紀漸長,逐漸認識了西湖邊上的浙江省圖書館和少兒圖書館,在少兒圖書館度過的時光可以說得上是少之又少,除了在那裡翻看全套的漫畫之外,基本上也很少在那邊停留。第一次進入浙江省圖書館我便被深深震撼了,對於我來說,這個巨大的圖書館簡直就是我的寶庫,是一個用書籍搭建的堡壘。各種書籍分類之詳盡以及版本之齊全,小的時候感覺,天堂也莫過於此。或許浙江省圖書館並沒有某些圖書館那樣專題式的分類,大部分還是按照傳統的歷史、傳記、中外文學等,但是最令我驚喜的還是每個書架上的書籍都幾乎保持著同一個“口味”,比如當你想要尋找懸疑小說而走到某一書架時,你會發現在你想要找的書之外,有著一整架的同類型書籍,當你走出這片區時,手上早已多了很多本意料之外的書籍。

關於電子書和紙質書的爭論似乎從電子書誕生的那一天起就從未停止過,時至今日,依然沒有人能夠給出一個真正的答案,但是對我來說,紙質書擁有的不可替代性可能就集中在圖書館和書店之中。當你走進一個書籍集中的區域,你總會在書架上發現那些意料之外的驚喜,而對於一個剛開始閱讀的人來說,這種驚喜就顯得尤為重要,而驚喜的質量同樣也不可忽視。

時過境遷,數年過去了,我見證了博庫書城從縮水到最終關閉的命運,也見證了省圖書館從起初的12本書延期扣款到現在24本書近乎無期限的外借。我曾經作為心靈慰藉的《孤獨星球》也在日益衰落的報刊行業下退出了中國市場,雨後春筍般的網紅書店開始冒頭,又在無聲無息中走向滅亡。彷彿在這場對抗中,紙質書最終還是喪失了自己的陣地。但是另一邊,我也同樣看到kindle最終宣佈退出中國市場,電子書似乎也沒有獲得勝利。看到現在越來越多用於打卡拍照的網紅書店以及將咖啡作為主營業務的新興書店,我的心理總是有一種說不出來的滋味。

初中的時候曾經讀到過一篇閱讀,裡面講述的是作者回家途中經過的兩家書店,裡面有一段描寫讓我至今記憶猶新“一家書店的書架上充斥著刀光劍影的武俠小說以及灰頭土臉的擺放在角落的文學經典”和另一家書店的溫馨佈置以及頗有品味的書籍擺放形成了鮮明對比,作者在文章結尾寫道自己是多麼喜歡第二家書店。那時的我其實不是特別能理解,曾經我只是把書店當做購買書店的場所,把圖書館當做只是借閱書籍的地方,現在才明白,它們是心靈的對話場所、亦是一個傳承的場所。

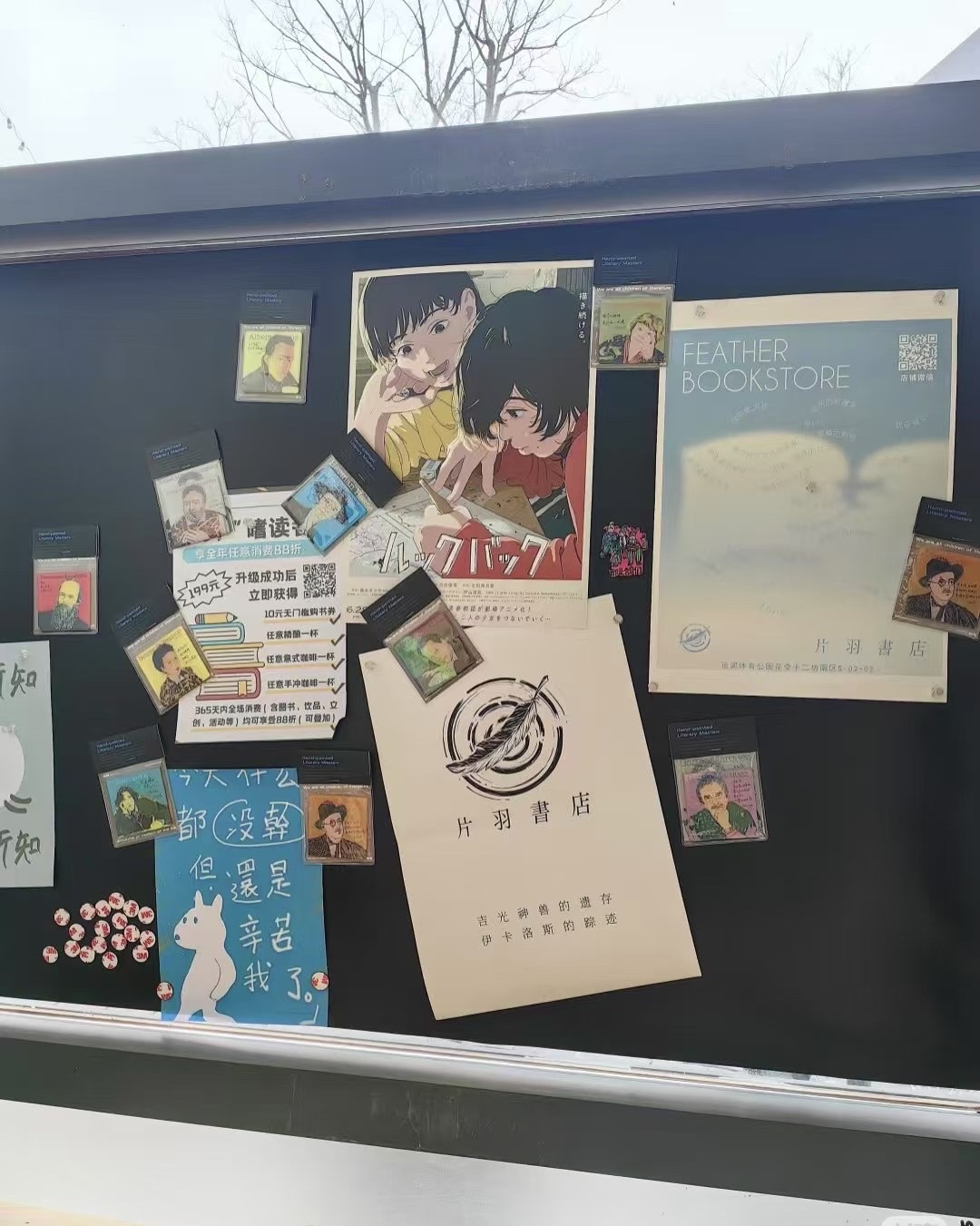

前段時間行至蘇州,看到了目前大陸僅存的一家誠品書店,在我看來,這家書店很純粹,一群真正閱讀的人運營的書店,僅此而已。我又聯想到住所附近亞運公園新開的書店片羽書店——店面不大,書籍數量也不多,但是大部分書籍可以看的出來絕對是經過書店主人精挑細選的。(最近得知似乎又新開了一家書店,改日再去拜訪)在互聯網上,有著各種獨立書店的勸退經歷,同時也有無數的人投身其中,哪怕最終也只是收穫了一地雞毛。

大陸僅存的誠品書店

我真的十分感謝這批人,不論是那些公共選書人,還是真正閱讀的書店運營人員或是圖書管理員,同時也像那些懷揣著理想主義在幾乎註定失敗的面前依舊迎難而上的獨立書店店主,是你們的存在,使得閱讀得以在如今這個短視頻橫行、注意力普遍碎片化的時代依舊得以延續。

有人說,現在的新生代早已被互聯網困住而不再閱讀,也有很多家長對於所謂閒書的態度使得閱讀成為了一種奢望。這些一切,的的確確都存在,並且早已長期存在著,書店的危機以及報刊的衰落似乎早已不可避免,很多人把這一切歸結為時代發展的必然。在經濟課上曾經聽到過一個很有趣的例子,說德國人不喜歡電子書而美國人喜歡電子書,其中一個理由就是德國人有著更加悠久的歷史。我想,中國的歷史,在世界範圍上,都屬於是最為悠久的。在古代,印刷技術遠不如現在發達,很多書籍的傳播尚且依靠手抄,中國的文脈依舊曆經千年流傳了下來。反觀現在,隨著印刷技術的提升,書籍的成本已經大大降低,中國的書籍在全球範圍內又基本上屬於是最為便宜的一檔,我想這和中國人熱愛閱讀的習慣是分不開的。很多時候,短視頻確實佔據了我們很多的時間,它們使得我們連捧起一本書的耐心都逐漸喪失,但是,只要你願意,隨時隨地你都能捧起任何一本你想要的書。也正是因為有著那些對於閱讀足夠重視的人,才使得這一份習慣伴隨著驚喜,在一代代人中,薪火相傳。

“世上為什麼要有圖書館”本質上是一個極其宏大的問題,沒有任何一個人或者任何一本書能夠給出一個準確的回答。很多人也說,這本書正是由於這個過分宏大的選題才使得書中很多“無關”章節使得全書的內容更加空洞。然而,在我看來,這些看似無關的文章實際上給了這個問題一個極其具有啟發性的回答,正是因為有著這些熱愛閱讀的人,圖書館才得以存在,也正是因為在不遠的將來,會誕生新的熱愛閱讀的人,圖書館才應該存在。

本來想著,這一篇不算書評的短文,應該在並不遙遠的世界讀書日發,似乎更加應景。不過又轉念一想,只要當你捧起書,每一天都是屬於你的“讀書日”。這份傳承早已跨越時空、走過千年,又何必在意某一個日子呢。