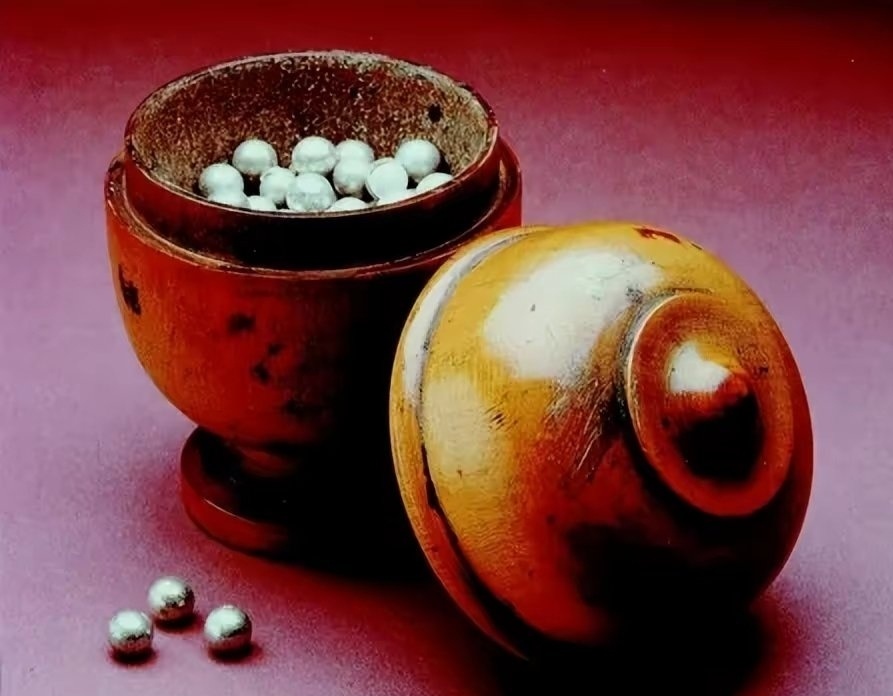

18世紀的歐洲,一個備受便秘折磨的老紳士,從精緻的木盒裡捏出一顆泛著金屬光澤的小丸子,鄭重地放入口中,配上一杯水嚥下。幾小時後,藥效如約而至,他神清氣爽地完成了一場痛快的“排毒之旅”。隨後,這枚小丸子被撈起、沖洗、晾乾,再次回到木盒裡,等待著下一位便秘患者的光臨。

這枚可以反覆使用的瀉藥,正是18世紀歐洲醫藥史上一大發明——銻丸。

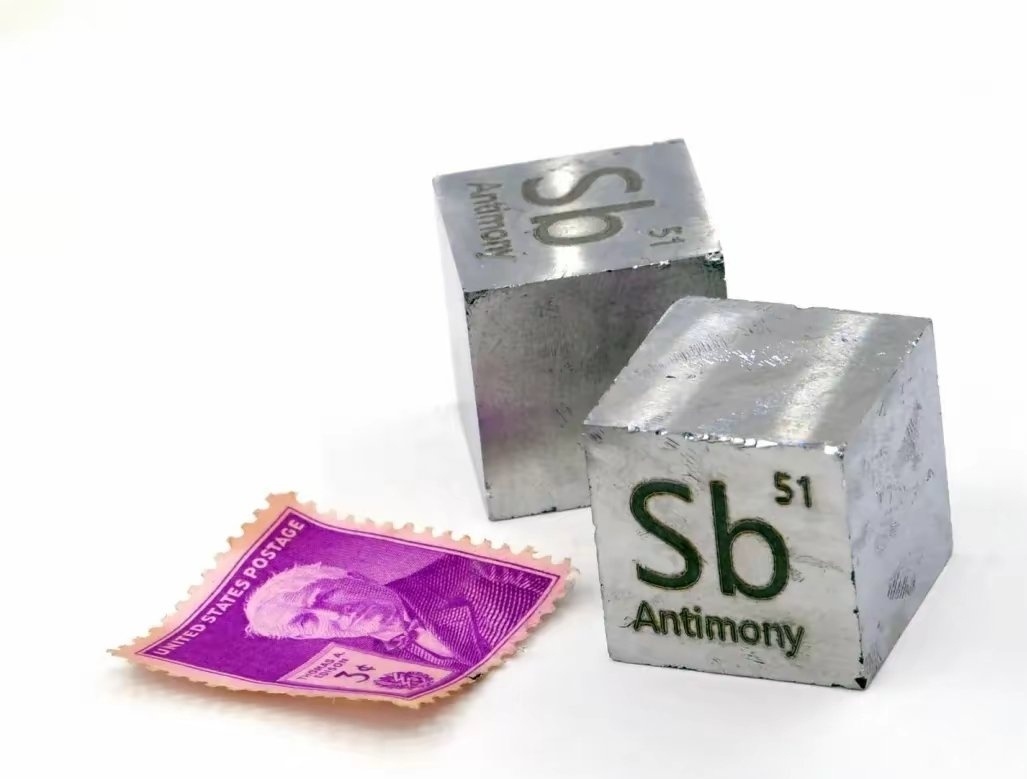

銻,一種重金屬,在現代人看來跟“毒”基本畫等號。但在那個時代,歐洲人堅信“要想身體好,就得大瀉特瀉”,催吐、通便甚至流血療法都是醫者手中的日常操作。而銻丸,憑藉吃了不會消化、能反覆使用的神奇特性,成為了當時歐洲家庭的必備藥品。

銻丸的工作原理很簡單:由於其金屬結構,落胃後只有表層會與胃酸反應,釋放少量銻離子,刺激腸道蠕動,達到瀉藥的效果。但丸子本身不會被吸收,最終以幾乎原樣的狀態被排出體外。於是,洗乾淨晾乾,下一位患者還能繼續服用,一顆丸子往往能在家族中傳承幾代人,堪稱“可循環利用的醫藥奇蹟”。

銻的另一種用法:貴族們的“神奇解酒杯”

其實,在被用作瀉藥之前,銻還曾在另一個領域大放異彩——催吐。17世紀的英國,貴族們流行一種特殊的酒杯,名為“銻杯”。只要把葡萄酒倒進去靜置一晚,第二天喝下去,你就能體驗到一場極致的上吐下瀉之旅。

提出這一神奇玩法的,是瑞士鍊金術師帕拉塞爾蘇斯——一位堅信“萬物皆有毒,只取決於劑量”的醫學怪才。按照他的理論,“毒”與“藥”只有一線之隔,關鍵就在於怎麼用。於是,汞、鉛、砷、銻,這些在現代人眼中聞之色變的金屬,在當時統統可以入藥。

銻杯的工作原理,放到今天來看其實很簡單:銻與葡萄酒中的酒石酸發生反應,生成酒石酸銻鉀(俗稱“吐酒石”),這種物質能強烈刺激胃黏膜,引發嘔吐。所以,酒擱得越久,催吐效果就越強,甚至有可能直接送命。

但在當時,人們卻對這項“創新”趨之若鶩,甚至英國各大藥房都開始售賣銻杯,附帶一份詳細的使用說明:“將白葡萄酒倒入銻杯中,加入幾顆丁香和少許肉豆蔻,讓它靜置一整夜。翌日晨飲之,其味依舊芳香,且能以溫和方式引發嘔吐,進而助力身體排毒。”——當然,喝的時間久一點,“溫和”二字就得打個問號了。

從萬能解毒到治梅毒,銻的“醫療史”越來越離譜

既然銻能催吐、通便,那當時的醫生自然不會放過它。他們深信,“凡是能讓人吐、瀉、流血的東西,都是好藥”,所以銻不光能治便秘、解酒,還能治發燒。

這可不是普通人的土方子,連法國國王路易十四都曾在傷寒病重時,靠銻丸挺過一劫。醫生們因此認定:銻,能降溫,能退燒,妥妥的萬能藥!

不過,最瘋狂的用法,還得是梅毒治療。16—18世紀,梅毒在歐洲肆虐,醫療水平有限,醫生們的辦法簡單粗暴——用汞+銻雙毒齊下,讓患者體驗極致排毒之旅。雖然療效有限,但確實能極大縮短患者的痛苦時長——通常,直接提前結束了生命。

隨著19世紀化學的發展,科學家們逐漸意識到,這些重金屬治療法的副作用太過恐怖。但這並不妨礙銻療法繼續存活於江湖。到了20世紀,甚至21世紀,美國仍然流傳著一種偏方:銻能戒酒!

其理論依據其實很簡單——早期歐洲人用銻杯泡葡萄酒,每次喝完都會體驗一場地獄級催吐,久而久之,酒精上癮者對酒就產生了生理性反感。這個以痛治痛的思路,和現代戒酒藥雙硫侖(安塔布司)的機制如出一轍。

甚至,這個偏方還在21世紀鬧出過真實事故——

2012年,一個34歲的美國男子,因為酗酒惹惱了妻子,結果老婆在他的檸檬水裡悄悄加了一點從老家帶來的戒酒粉。15分鐘後,男子開始瘋狂上吐下瀉,連拉帶吐50多次,被送到急診時已瀕臨休克,肝腎嚴重受損,差點命喪黃泉。事後化驗,這神秘的戒酒粉,正是酒石酸銻鉀……這場事故的結局是——男子真的戒酒了,但代價是半個月的住院治療。

從17世紀的催吐酒杯,到18世紀的代代相傳銻丸,再到20世紀的戒酒偏方,銻在人類醫療史上的存在感不可謂不強。它見證了從巫術般的古醫學,到現代科學的變遷。