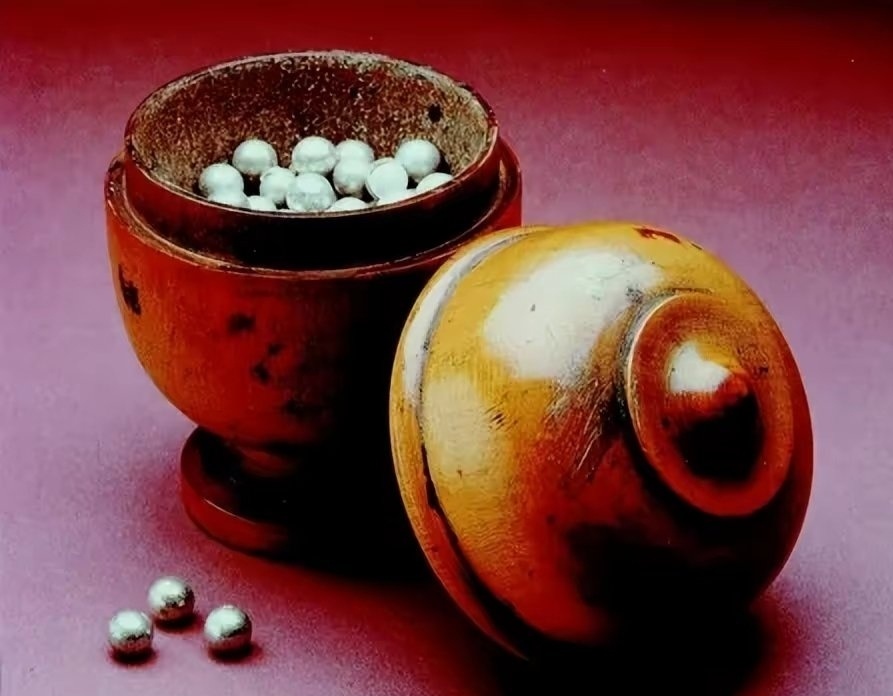

18世纪的欧洲,一个备受便秘折磨的老绅士,从精致的木盒里捏出一颗泛着金属光泽的小丸子,郑重地放入口中,配上一杯水咽下。几小时后,药效如约而至,他神清气爽地完成了一场痛快的“排毒之旅”。随后,这枚小丸子被捞起、冲洗、晾干,再次回到木盒里,等待着下一位便秘患者的光临。

这枚可以反复使用的泻药,正是18世纪欧洲医药史上一大发明——锑丸。

锑,一种重金属,在现代人看来跟“毒”基本画等号。但在那个时代,欧洲人坚信“要想身体好,就得大泻特泻”,催吐、通便甚至流血疗法都是医者手中的日常操作。而锑丸,凭借吃了不会消化、能反复使用的神奇特性,成为了当时欧洲家庭的必备药品。

锑丸的工作原理很简单:由于其金属结构,落胃后只有表层会与胃酸反应,释放少量锑离子,刺激肠道蠕动,达到泻药的效果。但丸子本身不会被吸收,最终以几乎原样的状态被排出体外。于是,洗干净晾干,下一位患者还能继续服用,一颗丸子往往能在家族中传承几代人,堪称“可循环利用的医药奇迹”。

锑的另一种用法:贵族们的“神奇解酒杯”

其实,在被用作泻药之前,锑还曾在另一个领域大放异彩——催吐。17世纪的英国,贵族们流行一种特殊的酒杯,名为“锑杯”。只要把葡萄酒倒进去静置一晚,第二天喝下去,你就能体验到一场极致的上吐下泻之旅。

提出这一神奇玩法的,是瑞士炼金术师帕拉塞尔苏斯——一位坚信“万物皆有毒,只取决于剂量”的医学怪才。按照他的理论,“毒”与“药”只有一线之隔,关键就在于怎么用。于是,汞、铅、砷、锑,这些在现代人眼中闻之色变的金属,在当时统统可以入药。

锑杯的工作原理,放到今天来看其实很简单:锑与葡萄酒中的酒石酸发生反应,生成酒石酸锑钾(俗称“吐酒石”),这种物质能强烈刺激胃黏膜,引发呕吐。所以,酒搁得越久,催吐效果就越强,甚至有可能直接送命。

但在当时,人们却对这项“创新”趋之若鹜,甚至英国各大药房都开始售卖锑杯,附带一份详细的使用说明:“将白葡萄酒倒入锑杯中,加入几颗丁香和少许肉豆蔻,让它静置一整夜。翌日晨饮之,其味依旧芳香,且能以温和方式引发呕吐,进而助力身体排毒。”——当然,喝的时间久一点,“温和”二字就得打个问号了。

从万能解毒到治梅毒,锑的“医疗史”越来越离谱

既然锑能催吐、通便,那当时的医生自然不会放过它。他们深信,“凡是能让人吐、泻、流血的东西,都是好药”,所以锑不光能治便秘、解酒,还能治发烧。

这可不是普通人的土方子,连法国国王路易十四都曾在伤寒病重时,靠锑丸挺过一劫。医生们因此认定:锑,能降温,能退烧,妥妥的万能药!

不过,最疯狂的用法,还得是梅毒治疗。16—18世纪,梅毒在欧洲肆虐,医疗水平有限,医生们的办法简单粗暴——用汞+锑双毒齐下,让患者体验极致排毒之旅。虽然疗效有限,但确实能极大缩短患者的痛苦时长——通常,直接提前结束了生命。

随着19世纪化学的发展,科学家们逐渐意识到,这些重金属治疗法的副作用太过恐怖。但这并不妨碍锑疗法继续存活于江湖。到了20世纪,甚至21世纪,美国仍然流传着一种偏方:锑能戒酒!

其理论依据其实很简单——早期欧洲人用锑杯泡葡萄酒,每次喝完都会体验一场地狱级催吐,久而久之,酒精上瘾者对酒就产生了生理性反感。这个以痛治痛的思路,和现代戒酒药双硫仑(安塔布司)的机制如出一辙。

甚至,这个偏方还在21世纪闹出过真实事故——

2012年,一个34岁的美国男子,因为酗酒惹恼了妻子,结果老婆在他的柠檬水里悄悄加了一点从老家带来的戒酒粉。15分钟后,男子开始疯狂上吐下泻,连拉带吐50多次,被送到急诊时已濒临休克,肝肾严重受损,差点命丧黄泉。事后化验,这神秘的戒酒粉,正是酒石酸锑钾……这场事故的结局是——男子真的戒酒了,但代价是半个月的住院治疗。

从17世纪的催吐酒杯,到18世纪的代代相传锑丸,再到20世纪的戒酒偏方,锑在人类医疗史上的存在感不可谓不强。它见证了从巫术般的古医学,到现代科学的变迁。