前言

传媒之神啊,取了这样标题哄骗读者进来的我有罪。请惩罚我云顶之弈老八一整天,只因我早已发誓不再碰那傻杯游戏;或者让网易云把我收藏中James Blunt的歌全部变灰,那将是对我莫大的折磨。

本文基于对《明日方舟》“长夜临光”活动剧情的讨论和联想,预设读者对于活动剧情有所了解;但会对于《帕西法尔》有基础的介绍,不需要提前了解也能理解表达内容。

“长夜临光”活动结束了!快去把那些精彩的壁纸都截图保存下来!!

大概是bug。作战结束封锁关卡后就显示内容无法查看了,仍在提示通关对应关卡。

场间休息片段是纯粹看个乐呵,标题中出现的都是很普通的特殊疑问句,都不是设问。纯粹为读者场间休息以及图一乐。

那么我们开始。

目录:文章不怕长,暴论抢先看(笑)

0.房子实际上没有那么大。

1.耀骑士与圣杯骑士的救赎

“如果瑕光、临光和玛恩纳是同一个人。”

场间休息:家族血统在这次变革中起到了怎样的作用?

2.《帕西法尔》:瓦格纳和宗教剧变革

“‘只有纯洁的愚者能拯救,他因同理心而得大智慧。’”

场间休息:舟游本次活动的配乐演出有什么讲究?

3.被利用并被救赎的女性:昆得丽与白金

“与其理解成开后宫,不如看作是反叛信仰之后得到救赎。”

场间休息:《头号玩家》的主角为什么要叫帕西法尔?

4.卡西米尔的城市概念:宗教的缺失与信仰的泛滥

“‘上帝已死,是我们杀了祂。’现在,我们都是上帝了。”

场间休息:只存在于瓦格纳书信中的哲学家

5.尼采与瓦格纳的纠葛,以及怯薛的角色意图

“很多人都知道尼采提到‘上帝已死。’但很少人知道它的下一句是什么。”

场间休息:有趣的传闻-莎乐美与尼采

6.结语

“我是傻杯”

房子实际上没有那么大

文章在我第一次看到“卡西米尔”这个词的时候就在构思了,因为和“帕西法尔”念起来特别像,他们也都是骑士故事,人物都在各种意义上的发光。所以我当然曾犹豫过,“这是我过度解读吗?我是在掉书袋子吗?”

使我解脱的是博尔赫斯的这句话。我会质疑自己过度解读是因为我自己本看到了许多精彩的、有趣的内容,却无人分享、无人谈论;只是借这次活动的剧情和“卡西米尔”这个词汇和发音让这种缺失感不断的、不断的浮现,催使我写下了这篇文章。

这也就是为什么我会选择“剧情联想”作为标题,而不是往常的“考据”——我心中一定是相信《明日方舟》的活动编剧根本没有参考《帕西法尔》的。但我仍然迫不及待的想要和大家分享这两部我喜欢的作品,分享一些理解剧情的视角。以及很普通的,如果你喜欢《帕西法尔》,你或许也会喜欢“长夜临光”这次活动;反之亦然。

耀骑士与圣杯骑士的救赎

“只有纯洁的愚者能拯救,他因同理心而得大智慧。”

提到这句话,我第一个想到的是瑕光。她并不理解骑士竞技的运作机制和自己家族历史的真相,但纯洁而懵懂的她所展现出对于竞技骑士中的感染者群体的同理心慢慢建立起了与感染者的链接,迈出了试图拯救的第一步。

这句话是出自《帕西法尔》中,圣杯显示的神谕。当时的情况是国王安佛塔斯(下称老安子)因为美色被夺走了自己本当守护的、曾被用作刺穿耶稣基督的圣矛并被其刺伤,祈祷圣杯指引他脱离苦痛时,圣杯回复的答案。

不言而喻,这句神谕指示的是全剧主角帕西法尔。他因为在森林中射杀天鹅被圣杯骑士一行人发现,在老骑士古内曼兹(下称老古子)的训斥下,连自己名字都记不清的蠢蛋帕西法尔竟对着天鹅尸体痛哭流涕,折断了自己的弓并答应从此不再射杀天鹅。老古子见他竟有如此悟性与同情心,并想起了神谕,将帕西法尔带到圣杯仪式,才有了后来机械降神拯救老安子的桥段。

如果要说瑕光是在愧疚和教导中刚刚获得同情心的少年帕西法尔,临光则像是已然开悟并通过考验成为“纯全的骑士”的成年帕西法尔。除开两者的强大都是写在设定集里的之外,两人默然用行动和力量追求正义之事的凌然形象也让我觉得他们身影慢慢重合了。

事实上耀骑士临光所手持光芒四射的长枪也与帕西法尔的圣矛非常匹配,会不会是某种巧合呢?

保存在霍夫堡皇宫的命运之矛,photograph by René Hanke (GFDL) - Edited en:Image:Heilige Lanze 01.JPG (maybe the same as File:Heilige Lanze 01.JPG),CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1741801

人物立绘手中的、除开光芒特效的实体形状和圣矛出奇的相似。图片出处右上水印,是我很喜欢的一个沙雕UP

从这样的角度来看,瑕光和临光可以是同一个人吗?如果我们暂且不将时间认定为线性,作为姐妹,我们能看到的是不同时期的同一个人,或许包含“玛莉娅·临光”这一系列的活动剧情安排就是在用瑕光讲临光从前的故事。

以这样的视角去看家族作为一个整体也是很有趣的。懵懂天真的瑕光、不信任的玛恩纳叔叔、得到救赎直面黑暗的临光、暂时还活在传言中的引领变革的老头子们。他们同时存在于当下,但又体现出了家族在通篇历史中对于家乡卡西米尔的情感联结与相对关系。

我不想直接联系到尼采的无限轮回,但我们会谈到尼采。毕竟这篇文章的主场是瓦格纳,而剧评家达尔豪斯在谈及瓦格纳时提到过:

“Time is a flat circle. We’re doing the same thing over and over again.”出处《真探》第一季,我每看一次都像从前死过一次的悬疑剧。

场间休息

家族血统在这次激动人心的变革中起到了怎样的作用?

换句话说,如果不是天马一族的家族积淀和先天超能力,以及小天马们祖上的社会关系,我们真的能看到如此振奋人心的变革吗?还是只会是另一个像“覆潮之下”里一般、仰首企盼罗德岛干员机械降神,然后在剧情里稍微成长一下的无力角色呢?

《帕西法尔》:瓦格纳和宗教剧变革

我一直相信不了解作者是无法完整了解一部作品的。我并不了解鹰角编剧组,但万幸我能分享一些关于歌剧作家瓦格纳和这部作品的故事。

19世纪有个经典笑话:我跟爱人说话的时候说法语,跟情人说西语,跟骡子说德语。当时哪怕是德国人也认为德语不够高雅,盛行的歌剧皆为意大利语或者法语作品,轻情节而重音乐创作;瓦格纳相信音乐与戏剧应当并重,引领在歌剧变革期间以德语创作的诸多歌剧都具有集中的情节和清晰遍布全剧的主导动机(喊话《双城之战》编剧,学着点(笑))。

瓦格纳作为基督教徒,创作《帕西法尔》所参考的素材最主要来自中世纪德语诗人沃夫朗的传奇作品,叙述男主角帕西法尔通过考验成为“纯全的骑士”的过程。瓦格纳的歌剧则将帕西法尔的传说,改写成一个人通过考验成圣的过程。

但角色动机和情节更多体现了佛教思维对于同理心的理解,是瓦格纳在以生平最后一部作品第一次质疑基督教。作品表现出了他自己的和解,而剧本内容中却处处体现着矛盾。

这并不是初演剧照,但可以想象初演演员在唱这句词的时候可能会很迷茫

初稿的创作背景是在1849年参与资产阶级革命、五月起义失败之后通缉流亡过程中,但直到1877年才完稿剧本。这段时间对于瓦格纳本人来说是人生和现实社会的动荡时期,机缘巧合下从晚年叔本华那里接收到了佛学相关思想;这其实标志着他不仅仅对于既定的歌剧结构和调性产生了勇敢的质疑,也同样开始反思社会思想和宗教秩序。

这样的质疑吸引到了我们的老超人尼采先生。用达尔豪斯的话说,尼采觉得瓦格纳的《尼伯龙根的指环》是众神覆灭的反神学神话,但又在《帕西法尔》中“崩溃在十字架前”。可达尔豪斯给出了有理有据的反驳,我们马上会聊到怒号“上帝已死”的老超人和歌剧革命家的纠葛。

顺带一提,香草社早期的PS4作品《奥丁领域》,就改编自瓦格纳基于北欧神话创作的歌剧《尼伯龙根的指环》。其叙事结构就已然能看出《十三机兵防卫圈》的雏形,精彩的叙事手法和演出都是值得一云的好作品。

对我而言这种画风是种折磨,但瑕不掩瑜。

场间休息

很多朋友听闻或者学到瓦格纳是他独特的配乐理论,尤其是关于各类动机的搭配;

但我根本不喜欢歌剧,我也听不懂歌剧。我丝毫不会德语,在学了,但是根本学不懂。

我在联系我认识的学习电影配乐的朋友们分析一下舟游本次活动的配乐演出有什么讲究;但他们都太菜了,“NL-恶心-6关”的突袭都打不过去,怕是指望不上他们。

如果读者里有了解配乐理论的朋友可以试着去分析一下!

写成文章了请戳我一下,我很少有在手游中感受到深深打动我的配乐了。

被利用并被救赎的女性:昆得丽与白金

另一个充满戏剧性和诙谐经历的主要角色:可怜的白金,被无胄盟玩弄于股掌之间。其实在《帕西法尔》中也有非常相似的角色。

故事中大反派克林索尔手下的女奴昆得丽就是一个因为嘲笑背负十字架的耶稣基督而遭到不死诅咒的女性。故事的背景里,克林索尔本是圣杯骑士,由于自己无法克制淫欲自宫,却因为伤害自己的身体而被圣杯永远的抛弃,一怒之下遁入魔道并致力于利用花妖勾引年轻的圣杯骑士来报复。

之前提到老安子是由于被一位陌生女性勾引、摔下马而被克林索尔夺走圣矛并刺伤的,这位陌生女性就是被克林索尔玩弄于股掌之间的昆得丽。她在全剧开篇就体现为疯疯癫癫的女传信人,试着为受伤的老安子带来一点药物,也能在此看出她的悔过之心,让她后期跳反克林索尔毫不生硬。看完通篇才会理解,昆得丽对于国王的痛苦的同情正如即将上演的帕西法尔对于射杀天鹅的同情如出一辙,这也是瓦格纳编剧的功力所在。

结局的故事是昆得丽被帕西法尔所拯救,最终也因投向圣杯骑士忏悔而得到救赎。不仅作为全剧剧情推动的关键角色,同样是一条交代背景的完整人物暗线。

来买凶报仇了属于是

以这样的故事回看《明日方舟》中白金刺杀博士的桥段,或许直到被砾格挡之时白金都始终对于自己必将被鸟尽弓藏的结局躺平了。她为自己准备的最后的保命手段,也只是趁乱碰碰运气,看看能不能从人流中逃走。走后去哪,负伤怎办,全然不知。

只是在自己剑指博士的同时,大量需要玩家手点的对话以实际内容侧面体现了白金眼中一具说话的尸体竟然能够紧抓各方势力的矛盾和分裂,以发展的视角看待一场死局,这个从小攥剑张弓长大的憨憨才第一次接触到经济学视角,自己眼中的“上帝”分崩离析,被拆解的大型神像皮下是一个个“人”的运动和欲望流动。

在她与她眼里同处死局的博士共情后,她摒弃了自己视若神明的无胄盟,最终选择了罗德岛完成自己的救赎。若是如此理解白金的剧情线,博士跳脱出平凡角色神化资本的视角而抓住与强大势力博弈的时机,恰似瓦格纳意识到宗教的人工之处。

白金在那一刻意识到了无论是主办骑士竞技、还是玫瑰报业的文化霸权企图,都不过是“想要当真去相信和认识的事物,根据其象征的价值加以理解领会,并以此通过理想的方式对它们予以呈现,让其中隐藏着的深层的真理得以为人认识。(《宗教与艺术》,瓦格纳)”从此发觉了反叛无胄盟的可能性。

虽说我们早知道白金最终安然无恙的上岛,编剧也必定不会把白金人写没了。最终遍体鳞伤的她机缘巧合遇到了罗德岛并终究得到一个温馨的归属,与其在读者角度理解成博士开后宫,不如在角色角度看作是白金在反叛信仰之后得到救赎,更能多几分独特的趣味。

场间休息:《头号玩家》的主角为什么要叫帕西法尔?

《头号玩家》的主角为什么要叫帕西法尔?我不懂啊,你以为为什么这个问题会是场间休息(摊手笑)。我唯一的想法是,如果只是说《头号玩家》的主角在与现实生活中的底层人民交往后产生了同情,从而得到救赎成为圣人,那只能说这个名字取得中规中矩,算不上很惊艳。

宗教的缺失和新神登基

“长夜临光”剧情发生在卡西米尔,一个东欧国家为原型的城市,但在通篇剧情中没有渲染任何与宗教信仰直接相关的行为和角色。仅有一个格格不入的怯薛,但他的行为也更像是一种社会文化信仰,而不是流行宗教。

宗教的缺席到底是有意为之,还是商业联合会成为了新的宗教机构?如果以宗教机构的运营模式来分析,当商业运作和流量偶像成为了新神,竞技骑士则替代征战骑士成为了教会象征,骑士竞技则是可让“圣杯骑士”们无需进食不眠不休也能保持神力的圣餐仪式。

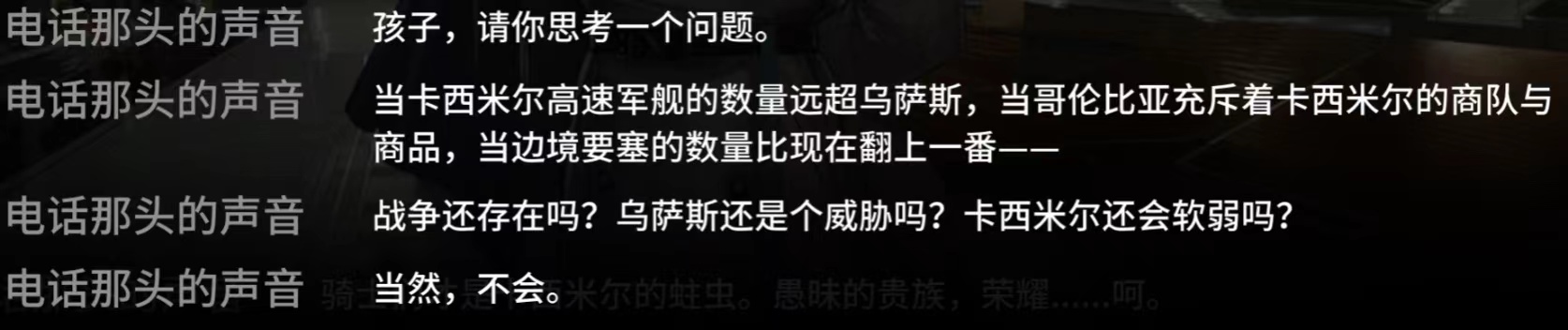

哪怕是无胄盟的小弓们的行为和敬畏更像是指向一种观念,相信商业联合全知全能、手眼通天。随时随地一通电话,万里开外一根玄铁,于是两位青金试图与之抗衡的意图才格外富有戏剧性——一反围绕感染者展开的争夺,而是在他们的宗教体系中弑神的过程。

弑神之后?人人都想成为新神。作为媒体崛起的新神,作为商业盘踞的强神,还有武力至上的战神。

赛事结束后,玫瑰新闻联合报业董事的一通电话属实营造了某种不可抗衡的邪恶力量形象,同时也以非常现代化的视角营造国与国的博弈,一反早期主线兵刃相交的现实战争。

事实上媒体控制论并没有那么的完美无缺;也能看到编剧的创作是基于“不可能发生现世战争”结论的反推。

至于征战骑士,退居监正会的身份而不是让卡西米尔陷于兵变的火海确实让人认同其为正派角色,但毕竟他们的争端在于“什么才算真正的骑士”,而不是在于用证券指数赌博试着赚几天饭钱的底层人民过着怎样的生活。

所以他们大概只是高高在上的骑士,而不是改变世界的同志。

场间休息

瓦格纳在创作《帕西法尔》的过程中不断的提到对于一位哲学家Samuel Lehrs的友谊和感激,但网上很难找到这位哲学家的相关资料,也没听说过有什么知名的理论。可能那位友人属于当时的“哲学学者”,而“哲学家”那时还算是一种普遍职业。

宗教的缺席:尼采和瓦格纳的纠葛,以及怯薛的角色意图

我第一眼见到怯薛这个角色的第一感觉就是,人家亮闪闪骑士打架呢关你啥事。

与当地环境格格不入的怯薛存在,很鲜明的衬托出了“宗教”和“信仰”概念之间的区别:天途比起宗教更像是一种文化,或是达尔豪斯评论中提到,也是尼采抨击的,艺术化的宗教。不存在的可汗让怯薛此时的信仰没有了一个指向,沦为一种失去实质的仪式行为;他强迫着自己将旅行机械地重复下去,直至在沉默中爆发或是变态,也不愿直面自己内心深处信仰缺失带来的痛苦。

小怯薛冲着天马们一而再地叫嚣宣战,此时在我眼中更像是一种求救:救命,请给我的行为赋予一些意义,我痛苦得快要死去了。

而听闻他求救的人们的回应也如出一辙得很精妙:我帮不了你。

也就好像瓦格纳在《宗教与艺术》中表露的,他认为宗教是在变换的历史形象中不断发展的真理。人们过去字字当真的神话故事,在如今变化成了一种隐喻的约定俗成。它转移到艺术中,方可作为象征保留其意义与合法性。

小怯薛最后也完美融入了骑士竞技的舞台,用自身的威压和气势而通过艺术性的画面,放弃了字字当真的“天途”的传说,而是用尽情战斗展现出“天途”最原始也是最本真的意图——勇气与成长。

没办法,在“天途”这个故事中的至高之人“可汗”已经不存在了。小怯薛终于在得到新的可能的答案之后具备了直面缺失感的勇气,选择成为自己的可汗,引领自己征战。比起单纯的存在主义解读,我个人认为理解为质疑和超越宗教行为会使得这个角色更加具有魅力。

在黑幕后给出一副艺术化的表达确实是很好的表现。而且这次用的是破折号!不是省略号了!(笑)

提到存在主义,尼采常被认为是完善其理论的重要哲学家之一;只可惜在达尔豪斯的剧评中,读不出《帕西法尔》带有源自叔本华的佛教相关思想、也无法对时代下宗教变革精准把握的尼采是“对基督教的教条式、实证式的认识,以及对戏剧艺术的鄙视”。

很多人都知道尼采写在《查拉图斯特拉如是说》时提到上帝已死,但相对的很少有人知道它的后几句是什么,也很少有人知道这个话题在当时风行已久——尼采自己的《快乐的科学》,法国作家维克托·雨果,德国作家让·保罗,甚至可以追溯到黑格尔的艺术终结论。真正存在进步关系的是这种艺术性表达背后蕴含的理念,也就是他们为什么要这么说。

尼采借“上帝已死”这一表达指出当时时代人们开始摒弃基督教所塑造的“客观而普适的道德法律”,而失去绝对道德观就将导向虚无主义,引起人们对于非有神论的价值观体系的警惕。

但同时这个潘多拉魔盒也为人们留下了新的可能性:人们大可以放弃向超自然力量谄媚的寻求帮助、试着认识这个世界的新一套价值——放下过去的包袱,自由、创新的活在当下。或许是由于师出叔本华,尼采这样的表达与佛教思想不谋而合,也引到了后来提出的超人理论。

但若是要说小怯薛成为了尼采意义上的超人,我倒是觉得目前表现出的内容来看差距很大。小怯薛刚刚展露出自己决绝的新信念就被锤爆了(不是)就脱离了剧情的叙事中心,我们并不得而知其是否会陷入接受失去可汗后的虚无状态,再驾驭自己的虚无主义成为传奇人物。只能说,祝他好运。

场间休息

一个有趣的传闻是,莎乐美在初见尼采的演讲上质疑尼采为什么要说“上帝已死”而不是“上帝从未存在过”。

这是尼采的原文“God is dead. God remains dead. And we have killed him.”和1797年让·保罗在《西本凯斯》中提到的“There is no God”形成的很有趣的对比。

而莎乐美本身出走作为沙皇将军的显赫家庭而去游历欧洲的一大动机就是对传统宗教的厌倦和怀疑,与尼采一拍即合也是情理之中。只是他俩的故事再次证明了婚姻不适合所有交心的情人。

结语

之前和一位海外神学专业的朋友聊天,问及神学是什么。他说神学就是教你跳大神,然后看你信不信;重要的从来不是跳大神,而是信不信。

宗教和信仰从来都是两回事。很多人常将信仰和盲从划等号,却在提到大众流行的科学观念或者经验常识的时候狂热拥护,以对待宗教偶像的态度对待科学。

很喜欢DOTA解说DC老师直播时说的一段话:以前(指贴吧时代)在网上对喷的时候还会和整个寝室说我在喷人,大家一起引经据典、看看这个说法到底有什么漏洞;现在网上的对喷都是喊口号和情绪宣泄了。

忽略信息茧房和垄断资本的形成过程与发展状态,一味将其塑造成不可战胜的邪恶力量,与迷信宗教没有什么本质区别;身体力行地与被压迫者共情,以实践引领变革与反抗,可能才更贴近我们试图批判宗教时本自以为占据的辩证唯物主义视角。