編者按

若談及遊戲與「個人表達」,那麼或許作為個人遊戲(personal game)典型代表人物的 Anna Anthropy 是一個無法繞過的名字。最初我只瞭解到她表達其變性服用激素的過程中飽受歧視經歷的著名作品《Dys4ia》,以及在教學上特別方便展示的《Queers in Love at the End of the World》。但在同 Rotasy 翻譯這篇採訪的過程中,我才更加深入地瞭解到她後來仿若小野洋子指令式藝術創作的「遊戲詩歌」,以及她十多年來對於拓寬遊戲定義的嘗試,還有對於遊戲的可進入性和民主化遊戲開發進程的持續推動,這些實踐都值得尊敬。

非常有趣的是她對於無結構/少結構遊戲的探索,以及對於《獨立遊戲大電影》的某種批判 —— 裡面的《Fez》《SuperMeatBoy》和《Braid》在她看來都是「商業遊戲」,在某種意義上也確實如此,而我們很容易忽略一些不是為了商業發售而製作的某種意義上真正的「獨立」和「實驗」作品。

為了便於閱讀,我和 Rotasy 整理了其代表作品,並且也邀請到了翻譯 Anna 2012年演講《現在我們有了發言權》的友人 deimos 為本篇翻譯撰寫介紹,希望能夠帶你瞭解這位活躍的女性主義獨立遊戲創作者和藝術家。

Anna Anthropy

Anna Anthropy 是桌面角色扮演遊戲設計師,電子遊戲設計師和交互小說作者,酷兒人群。她的遊戲題材涉及酷兒的生活與人際關係、巫術、悲劇、棘手的同性戀情、怪癖、身份認同與時尚。Anna 寫了四本書:《製作你自己的 Twine 遊戲》(Make Your Own Twine Games)、《電子遊戲 Zine 創作者的崛起》(Rise of the Videogame Zinesters)、《ZZT》以及和紐約大學遊戲中心現任系主任 Naomi Clark 合寫的《遊戲設計要則探秘》(A Game Design Vocabulary)。在21世紀10年代初,Anna 以《Dys4ia》、《世界盡頭的相愛酷兒(Queers in Love at the End of the World)》等遊戲引領了無編程經驗者、酷兒、女性與遊戲行業邊緣群體使用免費遊戲製作工具 Twine 創作個人敘事遊戲的「Twine 革命」。Anna 現在在德保羅大學教授遊戲設計的相關課程。

Anna 的作品最早和最直接地讓我認識到了遊戲的多元性,比如遊戲可以是自傳性質的私人情感記錄與傳遞工具、視覺與玩法簡陋的遊戲仍可以在情感上引起深刻的共鳴、遊戲可以藉由交互機制成為某種隱喻,進而呈現出一種文學性的、與詩歌相似的氣質。她的作品關注個人的情感與需求,引發對身份與平等的思考與對多元的美的欣賞;她支持遊戲製作方式的去中心化,以讓主流之外的、被允許製作電子遊戲的少數人之外的人得到入門與發聲的機會。在她的《Dys4ia》等遊戲的影響下,我得以更加主動地關注和欣賞自身的特質,無論是作為一個遊戲製作者還是一個普遍意義上敏感而感情豐富的人。她所做的工作也在一定程度上引領我走上了創作「遊戲詩歌」的道路。希望本文的讀者能像我一樣,開闊一些眼界並得到一些啟發。

—— deimos(實驗遊戲製作者)

Anna Anthropy 相關遊戲

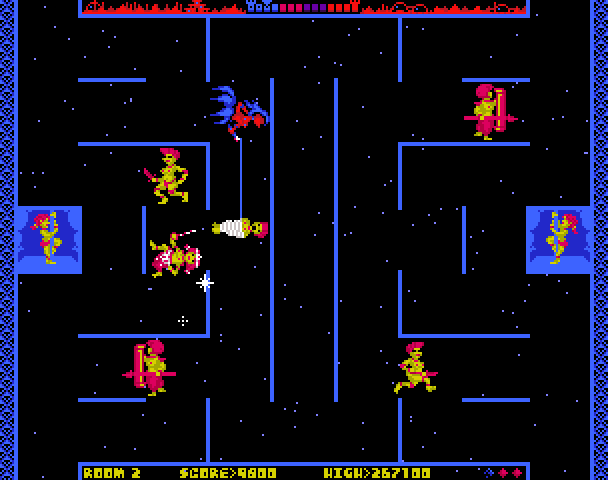

《蕾絲火星蜘蛛女王(Lesbian spider queens of Mars)》

這是一款來自太空的新復古風格(new retro)街機遊戲。玩家扮演蜘蛛女王發射出蛛絲捆綁面前的各種怪物,並且將其吸入口中。遊戲的遊玩體驗有點像吃豆人,當玩家沒有捆綁住怪物,而是被觸碰到的話遊戲就會失敗。

《Mighty Jill Off》

這是一款在2008年推出的獨立平臺跳躍遊戲。它受到《Mighty Bomb Jack(炸彈人傑克)》的啟發,講述了一個順從的虐待狂角色 Jill 努力取悅她的女王的故事。“女同性戀!性癖!對復古風格(retro-style)難度吸引力的冥想!”這就是這款遊戲。有媒體如此描述:重點不在於「遊戲玩家是受虐狂」。從主從關係的角度來看,「遊戲設計師是虐待狂」。在這裡,這是一個「試圖懲罰你的奴隸,使之成為一種關係」的問題。真正的虐待狂只會殺了那些小混蛋。關鍵是要讓他們以一種他們能忍受的方式受苦,並通過滿足他們的慾望來享受。」

《世界盡頭的相愛的酷兒(Queers in Love at the end of the World)》

這是一款使用 Twine 製作的超文本遊戲。Anna Anthropy 於2013年為 Ludum Dare Game Jam 開發了這款10秒鐘的短故事,讓玩家知道如何在「一切都被抹去」之前與同伴互動。對於這項工作的起源,Anthropy 寫道:「如果你和你的伴侶只剩下十秒鐘,你會怎麼做?你會怎麼說?這是一款關於酷兒之愛的變革性、超越性力量的遊戲,獻給我愛過的每一個酷兒,不管時間有多短,也不管時間有多長」

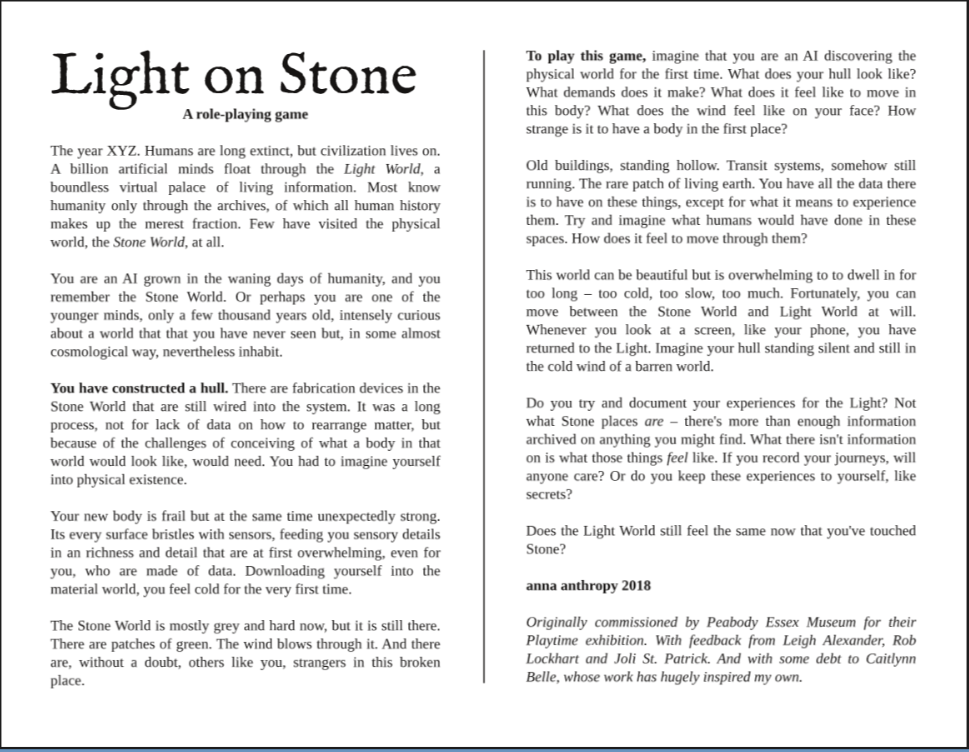

《Light on Stone》

Anna Anthropy 在2018年創造了一款名為 Light on Stone 的角色扮演遊戲。遊戲是一種文本,你要通讀並回答問題,根據玩家的不同,你的結果可能會有所不同。

《Dys4ia》

Dys4ia是一款抽象的、自傳式的 Adobe Flash 視頻遊戲,由 Anna Anthropy (也被稱為aunt Pixelante)開發,講述了她的性別焦慮和激素替代療法的經歷。該遊戲最初在 Newgrounds發佈,但後來被 Anthropy 刪除。

遊戲觸及了變性的「挫折」,特別是服用雌激素,通過一系列反映性別政治、身份、個人責任、白人特權和個人發展的小遊戲,記錄了她六個月的治療過程。在與 Penny Arcade Report 討論這一概念時,Anna Anthropy 評論道:「這是一個關於挫敗感的故事——人們還會以其他方式抱怨挫敗感嗎?電子遊戲讓你為玩家設定目標,讓他們無法實現目標。讀者不能不讀一本書。這是一種完全不同的同理心,大多數人根本無法理解,所以遊戲讓所有人都能體驗到這種特殊的同理心挫折。」

《Dys4ia》於2012年2月21日至23日在多倫多藝術遊戲大會上首次亮相,隨後於2012年3月9日出現在社交媒體網站 Newgrounds 上,並獲得了「每日推薦」的第一名。Dys4ia 因其溝通具有挑戰性主題的能力而受到各種各樣的讚揚。《衛報》評論說,《Dys4ia》提供了「一種感人而詼諧的視角,讓我們瞭解了許多人可能從未詳細考慮過的經歷」。針對《Dys4ia》的機制,Freeman 認為這款遊戲「證明了遊戲通過有趣的互動來傳達複雜概念的能力」。

HANDMADE PIXELS - INTERVIEWS

本篇採訪屬於遊戲研究者 Jesper Juul 隨新書《手作像素:獨立遊戲與對本真性地追尋》(HANDMADE PIXELS: INDEPENDENT VIDEO GAMES AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY)發佈在官網上地對獨立遊戲開發者和獨立遊戲節組織者地採訪,你可以在 https://www.jesperjuul.net/handmadepixels/interviews/ 上找到。

Jesper Juul 是遊戲理論研究者與遊戲開發者,是哥本哈根的丹麥皇家藝術學院視覺藝術學校的副教授。他是系列 MIT Press Playful Thinking 系列的編輯,著作有著名的《Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds》,《Casual Revolution》以及《The Art of Failure》(中譯:失敗的藝術)《HANDMADE PIXELS》,他自己的博客叫做 The Ludologist https://www.jesperjuul.net/ 落日間先前也有翻譯他的論文 Jesper Juul 電子遊戲物的遊戲:關於我們何時將像素視為物體而非圖片的極簡理論 (2021)

本篇採訪是在2018年7月30日進行的

原文鏈接:

https://www.jesperjuul.net/handmadepixels/interviews/anthropy.html

翻譯:Rotasy

編輯 & 校對:葉梓濤

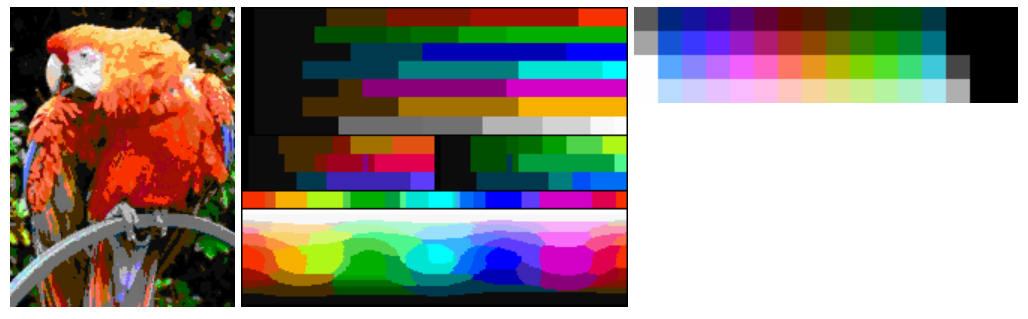

圖片為譯校過程中所加

翻譯已獲得原作者授權

interview: Anna Anthropy

Jesper:第一個問題是:你如何描述你所做的事?

Anna:在過去幾年中,我所做的事在快速擴展。通常情況下,我首先將自己定義為一名教師,然後再難為情地稱自己為一位遊戲設計師。我的個人實踐有很大的變化。現在我,作為一名設計師,更多地從事桌面角色扮演領域的工作。我曾經極度專注於數字化的領域,但在不久之前我開始對此感到厭倦,所以現在我主要致力於自由形式的無結構(free-form structure-less)或近乎無結構的遊戲體驗。

最近我做了很多我稱之為遊戲詩或遊戲詩歌的工作。這一工作嘗試將將我認為有趣的不同體驗珍藏起來(enshrine)或將其儀式化(ritualize)。其中大多是試圖將我的內心活動編碼為一套規則或指令。就像詩歌需要花一些時間把感受編碼進文本當中一樣,我也正嘗試著用遊戲結構中的規則做類似的事。

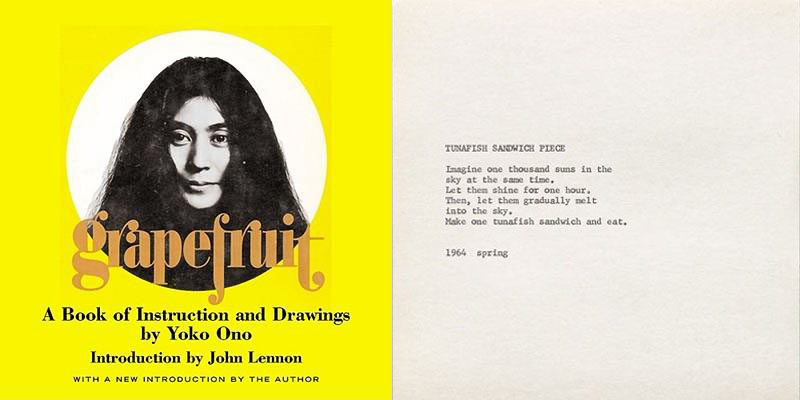

Jesper:好的。我之前在玩《Light on Stone》。我理解你所說的詩的感覺,但這也讓我想起了小野洋子藝術作品,她的藝術作品基本上是指令(instructions)。(校注:可參考 做 do it (home) PART I (2020) 以及相關的藝術傳統)

Anna:是的,小野洋子是我目前很多工作的一個重要的靈感來源。她也是我最喜歡故意讓學生感到困惑的話題。

我現在所做的是創造一款遊戲,它不是一個系統(not a system),而是一段聲明(statement)。在某些情況下,完全是修辭性的。就像(小野洋子的)的 《葡萄柚(Grapefruit)》 中的許多遊戲都是完全不可玩的,但它們的不可玩性是聲明的一部分,是整個作品的一部分。

Jesper:你是否將自己視為「獨遊(indie games)」,「獨立遊戲(independent games)」或「實驗遊戲(experimental games)」歷史的一部分?

Anna:我認為我工作中的某些部分確實與我們所稱的獨立遊戲運動或獨立遊戲界的許多理念有所重疊。我不認為我會把自己定義為其中的一員,又或者是獨立遊戲開發者。但在我的職業生涯中,至少有一部分是這樣的。特別是當我在製作電子遊戲時。

Jesper:有些人會說,如果一款遊戲過於商業化,它就不再是獨立遊戲,有些人會說,獨立只意味著商業化遊戲,任何不商業化的遊戲都不是獨立遊戲。

Anna:是的,我認為獨立遊戲的定義在過去幾年裡發生了很大的變化,這也可能是你在採訪中也會聽到的觀點。曾經有一段時間我們稱他們為獨立的遊戲開發者(independent game developers),而不是獨遊開發者(indie game developers)。在某個時刻,基調發生了轉變,我們開始更多地借鑑獨立電影的概念來定義獨立(indie)。

當我初次接觸遊戲時,獨立遊戲意味著完全脫離商業遊戲產業而存在的作品。它們代表了那些創作出的作品大多無法得到發行,或至少在當時無法被髮行的小型創作團隊。然而隨著時間的推移,遊戲產業發生了巨大變化,尤其是在過去的十年左右,出現了許多從前不存在的平臺。商業遊戲的定義以及什麼是在市場上能成功存活的產品有了很大的變化。我認為這與獨立遊戲從一種在遊戲產業之外存在,而轉變為一種可在產業內部存在並最終被行業吸納是一致的。

Jesper:是的。

Anna:我認為現在當人們使用獨立遊戲(indie games) 這個術語時,他們指的是大寫的獨立遊戲(Indie)。 這是指小工作室為了掙錢而製作的商業化遊戲,也就是最終出現為《獨立遊戲大電影(Indie Game: the Movie)》中的遊戲(校注:在該片中的三個遊戲是《超級食肉男孩(Super Meat Boy)》/《Fez》/《時空幻境(The Braid)》)。

我認為文化已經發生轉變,現在我們使用獨立(indie)這個術語來指代由小工作室製作的較小的商業遊戲特定市場。但事實並非總是如此,我認為現在那些在遊戲產業之外的製作遊戲的人對自己有不同的稱謂。另類遊戲(alt games)這個詞是他們一個使用的稱呼。在這個領域的許多人他們使用 Bitsy 或 Twine 引擎製作遊戲,他們甚至不認為自己是遊戲開發者。(校注:可參考譯文 TJ Thomas 創造另類遊戲與藝術場景 Creating Alternative Game & Art Scenes (2015) 及 Zoë Quinn 朋克遊戲 Punk Games (2015))

我聽過你早期的一些演講,你提到這些事情並不新鮮,獨立遊戲,酷兒遊戲都並不新鮮。整體來看,你覺得是怎樣的?你是否認為在電子遊戲的歷史中,商業一直處於中心,而實驗性遊戲則在邊緣?又或者是歷史上發生了一些變化?

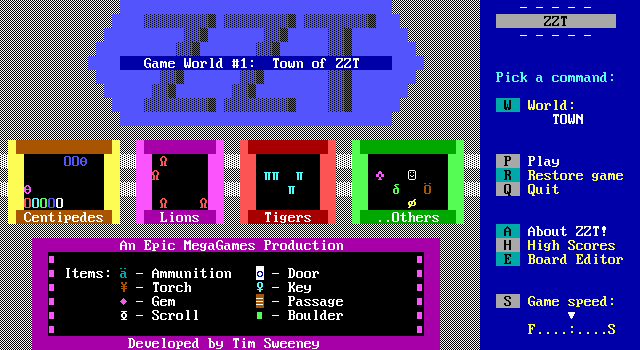

Anna:前者絕對是這樣的。你可以看看共享軟件(shareware),你可以看看很多早期的聯網遊戲(net game),你可以看看ZZT遊戲(校注:ZZT是由 Potomac Computer Systems 為MS-DOS開發和發佈的1991年動作冒險解謎遊戲和遊戲創造系統。後來於1997年作為免費軟件發佈。遊戲允許使用面向對象的編程來創造用戶生成的內容。玩家控制笑臉符號與各種生物戰鬥,並在選定世界中的不同網格板上解決難題。),你可以看看現在的 Bitsy 和另類遊戲。

總是有一個邊緣餘地(margin),人們在系統之外創造實驗性的作品。我認為獨立遊戲領域發生的轉變是一些人被吸引進到這個系統中。這個系統,或者說遊戲產業,已經發展到足以吸引許多人離開邊緣而進入主流。我們正處在一個有趣的時刻,在實驗作品和主流之間有了比過去更多的對話。但當然,總是有人在這個行業之外,在以非商業地方式正做著奇怪的事情。

我認為這些東西並不新鮮,但我認為這些作品的創作者所擁有的資源和可觸達性的渠道的水平肯定已經大大提高。在過去,當人們製作ZZT遊戲時,並沒有像 Itch.io 這樣的平臺。現在 Itch.io 上有著這些 ZZT遊戲。

Jesper:但你這麼說很有趣。據我回憶,從2008年到2012年,有一種觀點認為這是一個神奇的時刻,實驗遊戲,至少其中一些,也獲得了商業上的成功。是否實驗和商業之間本來是統一的,但後來卻漸漸分離了?

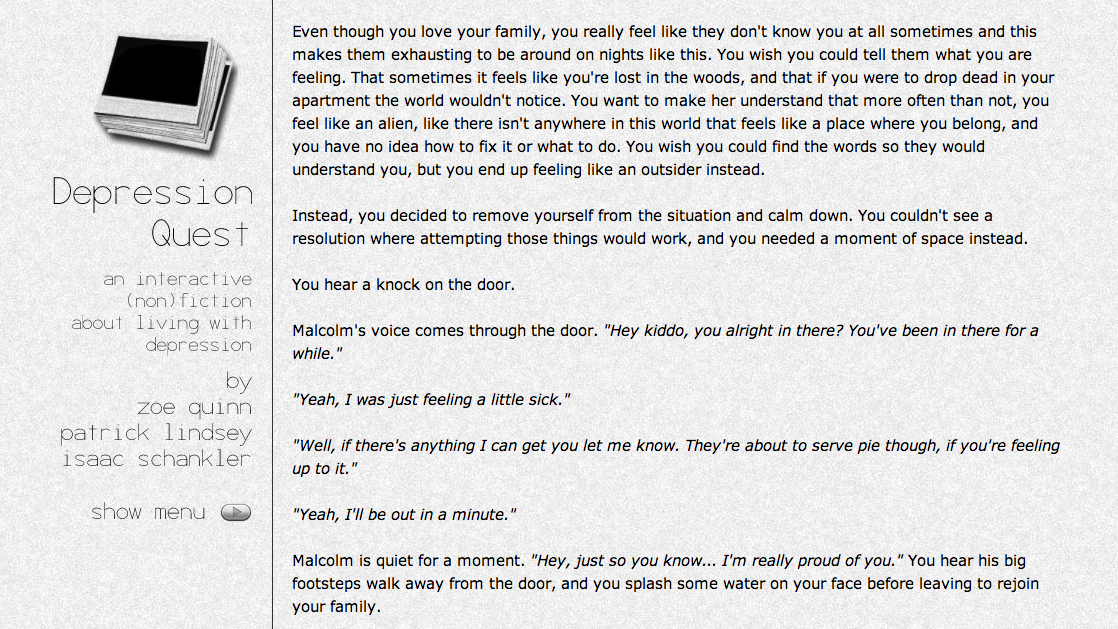

Anna:你選的這是一個有趣的時刻,因為那是導致玩家門(Gamergate)事件發生,也是對許多邊緣化人群參與遊戲相關討論的強烈反對時期。當時許多推動遊戲發展的實驗性作品都是在 Twine 中完成的,特別是許多跨性別女性通過Twine創作了實驗作品。然而,其中大多數並沒有從中獲得收入。

許多來自邊緣群體的作者其作品中獲得了比過往的更多關注,但仍然在很多方面處於邊緣地位。跨性別作者可以在 Twine 中創作酷兒實驗遊戲,但真正賺錢並引起商業轟動的卻是《到家(Gone Home)》這樣的遊戲,而《到家》是由完全由順性別者創作的。這在某種程度上展示了一種對話。在許多方面,如果沒有邊緣的跨性別作者所做的先進的、實驗性的敘事工作,《到家》可能不會存在。然而,這些跨性別作者並沒有能力將其轉化為任何形式的財務成功。

Jesper:我明白你意思了。只有一些實驗性的作品在商業上獲得了成功,並且這不是那些被邊緣化的作者的作品。我猜這是你對《獨立遊戲大電影》批評的一部分,即你認為它講述的是一小部分人通過努力工作最終獲得經濟上的成功?它創造了一個非常具體的關於「什麼是獨立遊戲」的概念。

Anna:嗯,他們工作非常努力,但首先也是來源於財務狀態的穩定。我們可以討論我對《獨立遊戲大電影》的所有批評,但它所倡導的路線,即電影中所有三位創作者所採取的路線,只有少數人可以採納。而且大多是有收入、有家庭或某種社會資本可以依靠的白人男性。

很多人都不是這樣。當然,對於我所說的那些將藝術形式推向了有趣方向的實驗性創作者來說也並非如此。他們中的許多人沒有足夠的資源能花兩年時間放下工作,並將作品開發到能獲得商業成功的程度。在你這樣做時,你需要有辦法支付租金。

《獨立遊戲大電影》中的所有人都有錢或有家庭願意承擔這些成本,這樣他們最終就能獲得回報。很多 Twine 的作者,製作 Twine 遊戲作品的跨性別女性,都在為房租而掙扎努力,不依靠家人作為收入來源。也許她們中的一些人有 Patreon 上的贊助者能讓她們得以實現,如果他們幸運的話,可以實現基本的生存。

然而,要實現《獨立遊戲大電影》中展示的那些遊戲的開發週期,你需要的遠遠超過了基本的生計。這部電影其中一個讓我感到非常沮喪的原因是,它只關注了一種只有對少數人具有可行性(accessible)的敘事。我認為在那個文化時刻,大寫的獨立遊戲的敘事正在被鞏固,並且觀念變成了你可以貸款或在微軟身上賺很多錢。我相信這是 Jonathan Blow 的背景。你積攢了一些錢,創建了一個工作室,你工作,工作,工作了幾年,然後發佈商業作品。你可以找到一個發行商來售賣它,發佈在 PlayStation 或任天堂 Switch 等平臺上。然後你就成了百萬富翁。

Jesper:這讓它聽起來很容易。

Anna:這個敘事是可行的,而且確實是可行的。不可否認,要實現這麼多的開發工作、讓遊戲在商業上獲得成功是需要付出努力的,但這種特定的路徑所需要的資源,從統計和系統性層面上來看,有些人所擁有的遠少於其他人。

這是一個非常白人男性中心的,關於如何在獨立遊戲中獲得成功、如何成為「獨立遊戲開發者」的敘事。對我來說這令人沮喪,因為在那部電影問世時,我所瞭解的許多在遊戲中從事最有趣和實驗性工作的人都是被邊緣化的人,並且他們永遠無法像 Edmund McMillen 或 Johnathan Blow 或 Phil Fish 那樣負擔得起這樣的開發過程。

我認為我對這部電影的感受很大程度上受到了一個朋友的影響,他的名字叫 Spinach Williams,他正在製作一部關於我們現在可能稱之為另類或非主流遊戲開發者的紀錄片。他與《獨立遊戲大電影》同時啟動了他的 Kickstarter 眾籌活動,但它顯得黯然失色。我花了很多時間思考,如果那是我們的關於局外人遊戲(outsider games)的紀錄片,而不是一部關於一群冒險並獲得巨大成功的白人男性的電影,敘事可能會有多麼不同。

Jesper:但我想《獨立遊戲大電影》之所以成功,也是因為它非常符合人們對獨立性(indie-ness)或藝術的現有觀念?

Anna:它符合現有的創業者精神(entrepreneurship)的敘事。

再次強調,這種敘事主要適用於美國白人中產階級,即只要你努力工作並擁有並且有一個好想法,就可以成為百萬富翁。這忽略了事情遠非如此簡單。實現這種敘事需要大量資源和機會。當《獨立遊戲大電影》發佈時,它在很大程度上迎合了我們在美國所擁有的成功理念,我們將其視為一種對精英制度的證明,但實際上這種制度並不存在,因為這種敘事淡化了許多細節。有些人比其他人更容易成為成功的企業家是有系統性的原因的。

Jesper:你也可以把它和藝術的概念聯繫起來。當然,有一種觀點認為藝術存在於金錢之外。如果你寫詩,詩歌創作就會被認為是一種與財務考量無關的事情。但問題是誰來創造藝術?大多數藝術家或詩人實際上賺不了多少錢。事實上,它是同一件事的不同版本。如果你的家庭富裕或者你繼承了一筆遺產,你可以寫本小說。這其實也很常見。

然後,當我們開始將遊戲視為藝術時,我們便會希望遊戲能夠被重視,我們也會從藝術中引進一些商業模式,雖然這並不能真正賺錢,但在最好的情況下,你便能夠獲得「臨時教學商業模式(adjunct teaching business model)」。

Anna:是的。

Jesper:從某種程度上來說,這也是你目前的情形?

Anna:是的。問題是:如果人們在進行所有這些實驗性的工作,他們如何將其轉化為一定的收入呢?這是藝術家長期以來一直在探討的問題。藝術家們已經建立了一個出售作品並從中獲得報酬的基礎模式。當你的作品主要為數字化的,傳統的藝術收藏家和銷售藝術的模式就並不能那麼適用了。

正如你所觀察到的,我已經看到很多獨立遊戲和另類遊戲的開發者和美術人員採取了一種策略,「你去那裡,然後被僱傭去教遊戲設計。」

儘管我一直從事這個領域並創作了許多作品,涉及各種主題和書籍,被讚譽為「這是重要的工作,推動了媒介的發展」。然而,對我來說,要真正靠此謀生,最可行的方式是找一份與此相關的工作,比如教學。這讓我感到沮喪。

當然,我很感激自己目前的職位,它非常好,等等。但我的收入並不來自制作遊戲和從事遊戲藝術方面。這對我來說行不通,所以我選擇了教學。這是我們發現許多最有趣和最向前進行探索的遊戲設計師的地方。他們(獨立遊戲製作者)唯一能夠將自己的作品變現的途徑是通過教孩子有關電子遊戲的知識。

Jesper:就商業模式而言,現在似乎有很多積極的情緒,比如 Itch.io(譯註:一個可以免費託管獨立遊戲作品,並提供銷售和下載的網站)。我記得你早期的一些作品是在 Newgrounds(譯註:一個允許實時發佈電影和遊戲的網站,為現在web上被視為理所當然的參與式文化奠定了基礎),對吧?後來 Patreon(一個供內容創作者和其支持者定期贊助的平臺。)和 itch 這些平臺也出現了。你對這些不同的商業模式,比如廣告、Patreon 的個人支持或者類似 Itch.io 的平臺,有強烈的觀點嗎?

Anna:我認為人們應該得到報酬來創作他們的藝術作品。對於這一點,我認為 Itch.io 非常出色,因為它非常面向於開發者,並提供相應的支持。與 Steam 等平臺相比,Itch 也十分支持作者們,這真的很棒。我們早就需要這樣的平臺。但沒人能從 Itch 上賺到大錢。

回到 Newgrounds,我的一些早期作品是通過贊助獲得收益的,因為在 Flash 遊戲的某個時期,這是一個可行的選擇。在 Flash 遊戲繁榮時期,Adult Swim 為我的 《蕾絲火星蜘蛛女王(Lesbian spider queens of Mars)》贊助了一大筆錢。但就像任何泡沫一樣,它最終破裂了。Flash作為一個平臺已經不復存在了,所以那個時期已經結束了。

這讓我陷入了一個境地:當我的主要收入來源不復存在時,我需要想辦法如何繼續支付我的房租。許多對行業外部作者可用的模型從長遠來看是不可持續的。至少在支付生活費方面是如此。

Jesper:你的許多遊戲使用了舊遊戲的套路(tropes)。《蕾絲火星蜘蛛女王》使用了一款老遊戲的結構,Wizard of Wor和你的一些其他遊戲則是將已知的機制進行拼貼或結合。當你使用舊遊戲的套路時,這意味著什麼?你只是從過去借用東西,還是認為自己在對舊遊戲進行評論,或者在評論玩家與遊戲的關係?

Anna:三者都有,肯定的。在我的創作實踐中很長一段時間裡,很多時候我都是形式化的,對形式化的遊戲設計和遊戲作為一種形式的歷史感興趣。我現在仍對遊戲作為一種形式感興趣,但我密切關注遊戲中的詞彙和套路,這些詞彙和套路是我們長期以來建立起來的。我的目標通常是對此進行評論,並將我的作品放進與其的對話之中。例如,《蕾絲火星蜘蛛女王》直接從老式街機遊戲中汲取了許多靈感。我看到傑夫·明特(Jeff Minter,英國獨立電子遊戲設計師,程序員,常以Yak名義開發作品)也處在類似的境地中。

Jesper:是的。

Anna:這就像是我從一款遊戲中以拼貼的風格借鑑了一個機制,一個系統。對我來說最重要的是將遊戲的套路和規範與遊戲中非常奇異且未被呈現的情境結合起來。特別是《蕾絲火星蜘蛛女王》,從主題上和機制上來說都是關於性控制(topping,to sexually dominate someone, specifically a submissive partner - urban dic)的體驗,它探索了控制和管理或掌控空間的想法。

Jesper:我今天剛玩了《Mighty Jill Off》,雖然是同一時間的遊戲,但感覺和《蕾絲火星蜘蛛女王》略有不同。

Anna:我想說的是,這款遊戲也一樣是一款有趣的街機遊戲。

但是,我想明確一點,我並不是說它只是為了追求附庸風雅的藝術目的而創作的。它確實具備這樣的特點,但我們投入了大量努力去創造一款既引人入勝又能夠深入探索酷兒經驗的一面的街機遊戲。

Jesper:對我來說這也是你的一些作品的有趣之處。許多實驗性的政治遊戲並不具有傳統意義上的可玩性,即允許玩家隨著時間的推移而變得更好並提高自己的技能。但事實上,你的一些遊戲在這方面做得很好。在 《A Game Design Vocabulary》中,你甚至寫了動詞開發(verb development)的理論,我用它來教學生如何製作傳統遊戲。

你製作的是政治和實驗遊戲,但你的一些遊戲也很清楚地使用了傳統的遊戲結構。那麼這之間存在著什麼關係呢?對你來說,製作那些允許玩家和限制玩家提升技能的遊戲意味著什麼?

Anna:要明確一點,這是我曾經投入了大量的精力的工作中的一個方面,但這並不反映我現在所從事的工作。

Jesper:好的。

Anna:《蕾絲火星蜘蛛女王》是一款你可以熟練掌握並在其中提升技巧的遊戲。我認為在那時我的職業生涯中,我對以形式化的方式理解遊戲和遊戲平衡非常感興趣。我在許多現有的系統和框架中進行工作。然而,我的背景是寫作者而非遊戲開發者。對於故事講述來說,擁有一個現有的故事結構可成為支撐點,或為更具顛覆性的元素提供依託,這對我非常有幫助。

對我來說,那個階段我非常享受創作這些遊戲,這些遊戲在很多方面借鑑了許多傳統的結構和關於進步的傳統觀念,並利用它們幾乎強迫、誘導或欺騙玩家去參與到我的作品的主題和故事中,因為它們被呈現在一個對玩家來說非常熟悉的結構中。

《Mighty Jill Off》和《蕾絲火星蜘蛛女王》都是很好的例子。我喜歡這樣的說法:「好吧,玩家們,你們可以玩這個有趣的遊戲,提高自己的技能,但同時你們必須面對著一個超級同性戀(super-duper gay)的敘事。」這意味著,為了接受遊戲系統,你也必須承認這些系統是為了表達非常非常酷兒化的主題。

我最初對遊戲作為一種形式的興奮之處來自於試圖在遊戲中插入許多屬於我的故事和自我表達,這些在當時的遊戲中我見得並不多。再次強調,這是在遠遠在《到家》和《奇異人生(Life is Strange)》出現前的時期。

如今主流遊戲中的酷兒的呈現做得並不好,但它確實存在,然而在那時,幾乎沒有任何這方面的內容。這幾乎是一種特洛伊木馬式的要素。通過呈現這些角色,使其作為遊戲讓人感覺更加可接近,並悄悄地滲透到正統之中。

Jesper:我曾經採訪過 Tale of Tales。他們談到他們通常不喜歡遊戲中的目標設定。他們喜歡故事和環境,而不喜歡玩家被挑戰。他們認為這是遊戲的一個負面因素,可能破壞了某些特定類型的遊戲體驗。(校注:關於 TOT 可參考翻譯:實時藝術宣言 REALTIME ART MANIFESTO (2006) 與 超越遊戲 Over Game | 非遊戲 notgames (2010))

Anna:是的,我有過類似的想法。目前,對我來說,將挑戰作為遊戲的主要動力已經不再那麼吸引我了。

Jesper:你對此有什麼看法?你是否認為如果玩家受到挑戰,我們就會失去一些並不真正對遊戲感興趣的玩家?或者作為玩家你會把注意力放在錯誤的事物上?

Anna:當時在我的實踐中,我認為關於挑戰有很多有趣的東西可以談論。《Mighty Jill Off》確實表達了某些對於挑戰,以及遊戲和開發者之間關係和特點的想法。將這一概念放置在 Kink 的背景中,我們可以發現有著有趣的方式來理解挑戰作為一種體驗的意義。(譯註:術語「kink」涵蓋了與性行為通常相關的廣泛玩耍活動。Kink 具有超越常規、實驗性質,並涉及自願參與和角色扮演的含義。)

但如今,我對很多在構造上非常有趣但有挑戰障礙和准入門檻的遊戲感到非常失望。我認為遊戲中的技巧(skill)概念對很多玩家來說非常難以理解或難以進入。能夠看到當代主流遊戲比如《德軍總部(Wolfenstein)》的結局,這需要玩家掌握很多不同的技巧。這需要理解如何使用當代遊戲控制器,而這些都非常複雜。有如此多的按鈕,比以前多得多。我經常看到非遊戲玩家對手柄肩鍵感到困惑。

有許多套路需要學習。在操作這些界面上有很多技巧。對於玩很多這類遊戲的人來說,許多系統都很熟悉,但對於不玩這類遊戲的人來說則不然。這有一整套的不同套路慣例的歷史。比如設計慣例,機制慣例,這些在現代遊戲中無處不在。存在著許多設計套路和機制套路,如果你在成長過程中沒有學習過它們,那會感到非常混亂。

根據我的經驗,我發現挑戰性往往會排除掉許多人完整地體驗作品的機會。作為一個玩家,我也感到沮喪,因為往往有一些遊戲引起了我的興趣,我對其世界、體驗的質感都很感興趣。《空洞騎士(Hollow Knight)》就是一個很好的例子。

Jesper:是的。

Anna:《空洞騎士》創造了一個非常有趣的世界,它通過逐漸緩慢流淌的有趣信息來建立起這個世界。我很想探索那個世界,並理解故事的不同部分是如何連接在一起的,但當我玩這款遊戲時,技巧方面就變成了一道難以逾越的障礙,於是我就無法完整地體驗下去了。這種體驗變成了瀏覽油管上的遊戲視頻。我發現自己常為這些我覺得非常有趣,但卻有某種障礙將我排除在外的遊戲世界而感到挫敗。

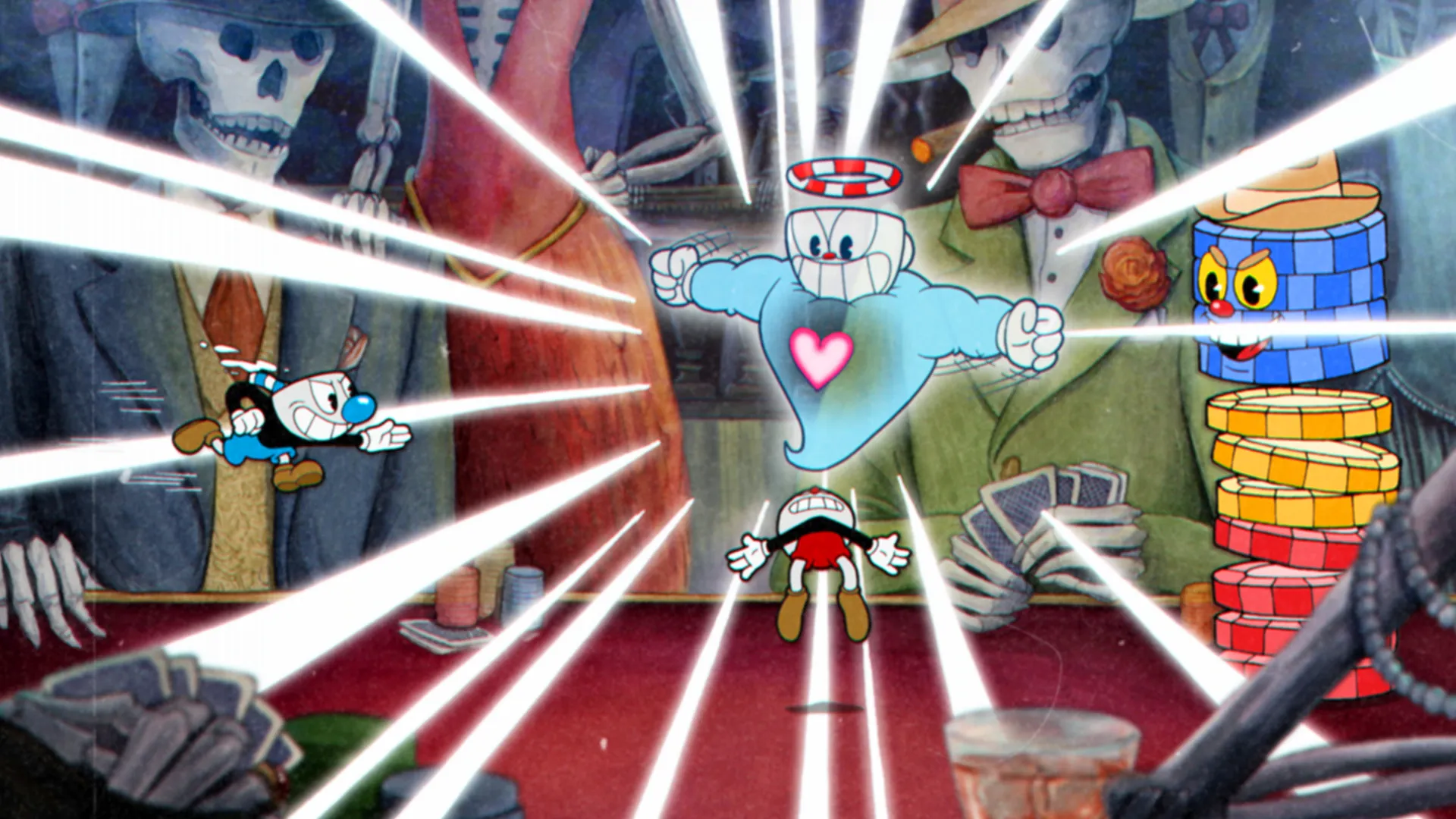

Jesper:另一個例子是最近的《茶杯頭(Cuphead)》。許多人認為它在視覺上很吸引人,但實際的遊戲難度非常高。

Anna:《茶杯頭》和《蔚藍(Celeste)》這兩款遊戲發佈時引起了一些關注。它們對挑戰和完成挑戰的要求有著非常不同的處理方式。《茶杯頭》如此精美和有趣,其獨特的動畫風格吸引了很多人的注意。我曾在網上上搜索《茶杯頭》的視頻,只為了欣賞那些精彩的動畫,因為我知道自己無法達到遊戲的技巧門檻。然而,遊戲的開發者卻強調:「我們以特定的方式(one way)設計了這個遊戲體驗,你得照這種方式來玩,否則就無法真正體驗到遊戲的魅力。」

這種方式只對特定的人群、較小的受眾群體開放。而《蔚藍》對我來說非常有趣的一點是,他們從同樣的出發點開始,花費了很多時間來精調這種獨特體驗,這條遊戲路徑。然而,令我覺得非常有趣的是,他們也意識到這個路徑將排除許多人,並提供了調整遊戲技巧要求的手段,使其更加開放,讓其他本來無法完全體驗遊戲的人也能參與其中。(校注:可參考《遊戲製作工具箱》的視頻《<蔚藍>的「輔助模式」為何特別?(What Makes Celeste’s Assist Mode Special)》,Mark Brown 對此有豐富的舉例,這個問題和矛盾類似於「《黑暗靈魂》是否應該有簡單模式」,《蔚藍》的開發者做出這一設計決策也收到了《茶杯頭》的影響,遊戲設定玩家可以在輔助模式下完成整個遊戲,並且可通過非常小的顆粒度調整難度 」)

《蔚藍》做了一件我很希望看到更多遊戲也能做的事情,那就是遊戲中的難度選項是有明確背景信息的(contextual)。當玩家改變遊戲運行速度或耐力設置時,他們知道這意味著什麼。這並不是模糊不清的。而在很多遊戲中,難度的處理方式通常是全然不透明的。

比如在遊戲開始時,你可以選擇簡單模式,普通模式或困難模式。但你還沒有玩過這款遊戲;你根本不知道那代表了什麼。即使你這麼做了,你也不知道簡單是否會給你更多的生命值,是否會調整敵人的行為方式,或者是否會忽略掉一些更難的關卡。這種完全的不透明性(opaque)使你無法做出明智的、有明確信息背景下的有意義決策,來選擇適合自己的遊戲體驗。

《蔚藍》的這種方法真正令人興奮的地方,也是為什麼我希望在更多遊戲中看到這種方法的原因,是因為玩家被帶進了「遊戲體驗將是怎樣的」這樣的對話(conversation)之中。這就是為什麼《茶杯頭》這樣的遊戲讓我感到沮喪。開發者堅持:「你只能有這一種遊戲體驗,就是這樣。你不得不有這樣的體驗。」

這就是為什麼我的許多作品轉向了更少結構化,更多自由形式的桌面遊戲領域,這種形式本質上更加註重玩家的合作性。因為我很不願意看到遊戲抹去與玩家的合作關係。

Jesper:這非常有趣。但是在這裡是否存在一種緊張關係呢?我可以提出兩個非常明確的論點。一個論點是遊戲是一種藝術形式。我們希望通過遊戲讓人們表達自己,並將他們的願景融入遊戲中。另一個論點是遊戲應該根據用戶的需求允許不同的使用方式。但是這兩個論點可能存在相互排斥的情況,對嗎?在一種情況下,遊戲是個人的表達;這是一個無法改變的事實。在另一種情況下,遊戲更像是一種工具,玩家可以根據不同的目的使用它。

Anna:我認為遊戲仍可以表達其所要表達的內容,而無需對誰有資格接觸這種表達而設置武斷的門檻。我理解人們為什麼會提出作者至上的論點,例如「如果我以某種方式設計遊戲,你就必須以這種方式體驗它。」然而,我並不認為這多有說服力。我認為這再次強化了「只有某些人才有資格置身圈內,體驗遊戲和參與相關對話和文化」這種境地。

你試圖表達一個特定的想法,但如果你的表達方式將一部分的體驗排除在外,我認為這不是有趣的藝術,也不是好的藝術。

Jesper:你還寫過有關遊戲開發和遊戲使用的民主化(democratizing)的主題。但是一些實驗遊戲也需要很多知識,不僅僅是遊戲知識,還有理解實驗藝術作品所需的知識,這也與文化和教育資本有關。這些有關如何創造民主化的電子遊戲的想法是否也會造成精英主義的電子遊戲(elitist video game)呢?

Anna:確實有很多種不同的技能種類。現在讓我感到很失望的是,我們將遊戲建立在單一的技能上。

一種快速反應,清晰思考的能力,以及驅動電子遊戲系統所需要的內部知識和經驗。我希望能看到更多需要社交技能和內省能力的作品。令我感到悲傷和沮喪的是,每當我們談論遊戲中的技能時,它總是指一種特定的技能。這意味著你要麼有這種技能,要麼沒有。

關於遊戲中技巧的門檻設置,它通常沒有提供很多學習或培養這種技巧的機會。正如某人,也許是Patrick Klepeck 所指出的:「這也是《蔚藍》如此出色的原因,它具有可調節的情境難度,實際上這為培養這種技能的流暢度提供了一條開始的道路,並且將在其他類似的遊戲中受益。」

在藝術領域,有許多種技能可以培養,而且有多種學習的路徑,例如學習如何思考,或如何發展一種你過去沒有的新詞彙來欣賞某些事物。我認為我們在遊戲中所關聯的技能類型並沒有提供很多學習和發展這種技能的可能。技能的門檻太高了。如果有一條路徑能讓人更容易欣賞這些作品,我會不那麼失望。但我認為實際上並非如此。

一件藝術作品可以是非常需要智識,且在很多方面都具有排他性,然而那些與之聯繫的詞彙(vocabulary)是可以學習的。然而,在困難的遊戲中,除了花費數年時間努力玩之外,沒有其他學習詞彙的途徑。現在的大多數成年人都沒有那麼多時間,他們將永遠無法掌握和發展這些詞彙和技能。

Jesper:關於「遊戲」這個詞,當然這是非常有爭議的,我知道《Dys4ia》和 Raph Koster 有一整個的故事,但我想知道從整體戰略性的角度來看它是什麼樣子的。

(校注:著名遊戲設計師,《玩樂之道》的作者 Raph Koster 宣稱 Anna Anthropy 的作品《Dys4ia》並不是遊戲,而是可以直接被做成幻燈片(但他最終收回了這個說法,認為《Dys4ia》呈現了玩家必須理解才能在遊戲中進展的自傳體故事),Anna 曾回應表示她認為電子遊戲是她見過的最排外的社區之一,這些人只是希望將遊戲的討論停留限制在他們感覺舒適的區域內)

有些實驗性的開發者不喜歡使用「遊戲」這個詞。Tale of Tales 談論過「非遊戲(notgames)」,我也採訪過 Natalie Lawhead,她將自己的作品稱為網絡藝術或互動藝術。將某物稱作一個「遊戲」意味著什麼?稱之為「遊戲」和不稱之為「遊戲」有什麼區別?(校注:Tale of Tales 擁有一個更加激進的宣言和策略,意味著與糟糕的當代藝術圈與商業遊戲圈的決裂)

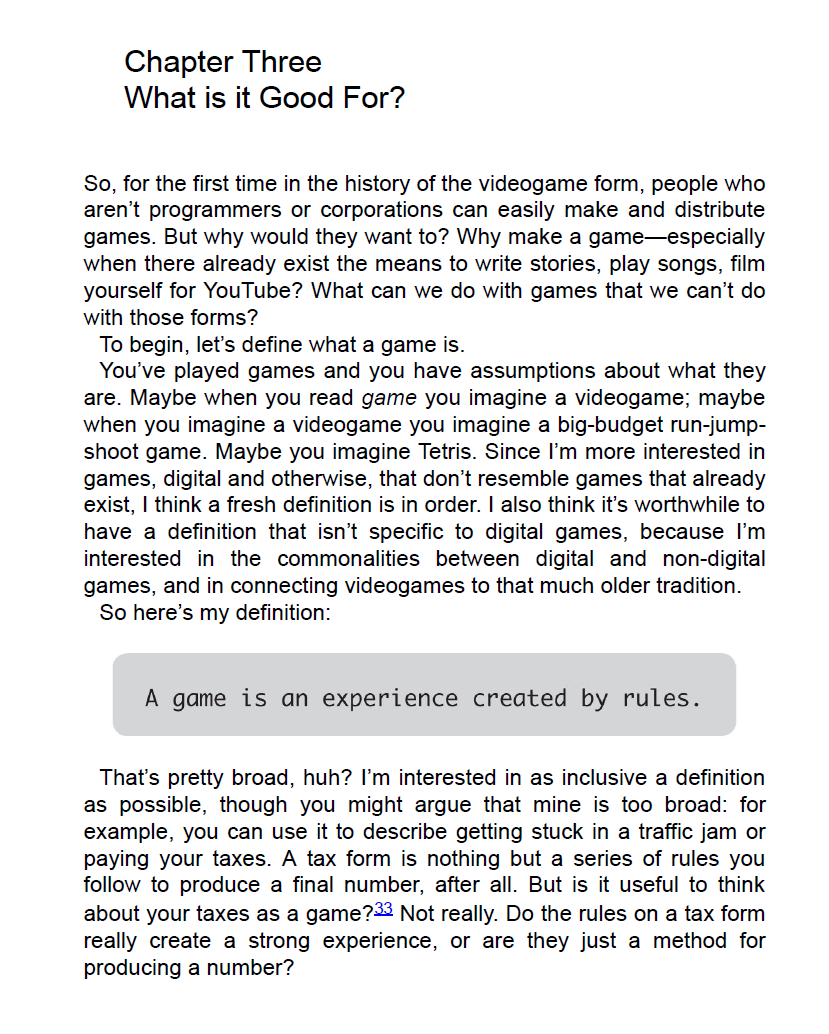

Anna:很多時候我都是策略性地使用「遊戲」這個詞,對我來說,將一些非常無結構或非常實驗性的東西稱為遊戲,是為了迫使遊戲的範疇得以擴大並囊括它。我並不認為稱某物為遊戲就一定比稱其為其他東西更有特權。我現在正在做的很多工作我可以稱之為寫作或互動性散文(interactive prose)或其他什麼東西。

但對我來說,將其稱為遊戲更加有趣,但同時我認為使用這種模糊的標籤(nebulously)也完全合理。我不能代表 Nathalie 發表看法,但我認為她的決定可能來自於與遊戲的歷史性範疇以及對符合該範疇的界定方面的種種緊張關係。這也是我不斷試圖將事物推入遊戲這一範疇的原因,因為我希望那種對話能夠發生。

但我並不認同 Eric Zimmerman 所說的遊玩世紀(ludic century)的想法,即認為遊戲是當下最有趣的形式的論點。我認為文化對話正在發生,我們可以選擇將這些對話擴展到關於何為遊戲邊界的討論中去。

我在2012年出版的書《Rise of the Videogame zinester》中給出了一個關於遊戲的定義。那個定義是我精心考慮過的,旨在儘可能包容(校注:書中定義為,遊戲是由規則創造的體驗)。雖然現在我的定義可能更加綜合全面。不過目前我對提供一個正式的遊戲定義並不感興趣。

Jesper:當然。

Anna:我認為只要說一件作品是一個遊戲,那就足夠了。我認為在稱呼一件作品為何時,有文化上的原因和有趣的策略上原因,而這本身就可以成為作品的一部分。這是你選擇將其推向更大的文化對話的方式。是的,我對遊戲的定義很模稜兩可。事實上,我在這方面有一個令人震驚的改變,你是第一個聽到的人。

Jesper:告訴我。

Anna:在「視頻和遊戲之間是否應該有一個空格(video game / videogame)」這個問題上,我完全改變了主意。因為以前我非常堅持認為應該是一個詞。現在我更傾向於「哦,是兩個詞」。

Jesper:因為?

Anna:因為我認為將其作為一個詞的話,是在讓數字遊戲(digital games)凌駕於其他藝術形式之上,這是在讓人們相信「哦,電子遊戲一種重要的文化」這種遊玩世紀(ludic century)的想法。

我認為將數字遊戲置於圍繞不同類型的遊戲和不同類型的遊玩展開的更大對話中更有意思。我認為更合理的做法是將「視頻(video)」作為遊戲的修飾語。說,這些是遊戲,而不是說,這些就是這個東西。它們不是視頻遊戲,也不是遊戲整體之外的東西。

Jesper:我明白了。這也考量到了視頻遊戲與其他遊戲形式之間的連續性,而不僅僅是源自於計算機的電子遊戲。

是什麼決定讓一個遊戲,例如《Dys4ia》做成像素風格?像素風格有什麼作用?

Anna:其中一個原因是它製作起來容易。並且很便宜。此外,我認為使用這種像素風格的目的是將我的遊戲與已存在的遊戲進行對話。比如《蕾絲火星蜘蛛女王》,它的風格讓人回想起許多借鑑了80年代街機遊戲類型套路的遊戲。但我選擇使用這種風格的首要動機始終是因為它製作起來更容易,動畫製作更簡便,能夠創作出看起來協調統一(cohesive)的作品。

如果我有足夠的資源,我會很樂意讓我的遊戲、數字作品在視覺上呈現更多樣化。在某些情況下,我確實做到了,但在很多情況下,作為一個獨立的作者,選擇製作非常簡單風格的作品,對我來說更容易。這是一種風格選擇,但同時也是實際物質性問題的結果。

我並不認為是對80年代視頻遊戲或類似風格的盲目迷戀。最首要的是這是對需求的回應。

Jesper:當玩家看到遊戲採用像素化風格時,你認為這對他們有何影響?相比於現代的三維風格,這種選擇是否會帶來不同的反應?

Anna:這種選擇確實喚起了許多聯想,比如對於《蕾絲火星蜘蛛女王》這樣的遊戲來說,正是我希望能喚起這些聯想。我希望人們在接觸這款遊戲時,會覺得「哦,這是一款街機遊戲。這就像是某個時期的街機遊戲。」我認為這能夠促進對話中的比較,而這正是我在遊戲機制上所嘗試做到的。

我認為對於包括《蕾絲火星蜘蛛女王》在內的一些遊戲來說,這也會讓機制的某些方面變得更加透明,因為你可以看到像素的邊界在哪裡,從而判斷某些東西是否將會連接。我認為它同時具備了這兩個作用。無論是懷舊性的,或只是認知上的辨識,它都喚起了這種感覺,而且同時它也不需要太大的投入成本。這是一種連接已存在的文化潮流的簡單方式。

Jesper:你是說復古懷舊(retro nostalgia)的潮流還是?

Anna:是的,這樣的遊戲外觀會帶來一系列關於遊戲的假設。人們會對某個特定時代的遊戲有一些假設。如果你使用了任天堂娛樂系統(NES)的色彩調色板,就會帶來相應的期望。比如「哦,這會像一個任天堂遊戲。這可能會是一個困難的遊戲。這可能是一個我需要收集物品的遊戲。」諸如此類的假設。

受眾有某種期望,這是很有趣的。因為有了期望,你可以與之遊戲,顛覆它們或出人意料地使用它們。這對我來說非常有趣。

Jesper:這是否也說明這是一種有意為之的行為?如果你使用一個 3D 引擎並在有限的預算下製作遊戲,它會顯得像是一個小預算的遊戲。但如果你的遊戲與主流 AAA 級遊戲的視覺風格相去甚遠,那麼玩家就會清楚這是一種有意識的選擇。

Anna:是的,這是我之前所說的一部分。選擇像素風格使得製作出的作品更容易看起來不錯,因為人們會說:「哦,這是一個像素風格的遊戲。挺好的。」他們不會像對待嘗試寫實風格的遊戲那樣嚴格地加以審視。

Jesper:在現代 3D 遊戲中,很少有人從事實驗性、政治性的作品,除了 Robert Yang 可能是個例外(校注:Robert Yang(楊若波)是一位學者,藝術家和獨立的視頻遊戲開發人員,其作品經常探索同性戀亞文化以及視頻遊戲和藝術之間的界限。其工作涉及到社會學意義上反常甚至非法的性行為)。但對於你來說,這是不是也與 2D 與 3D 有關呢?

Anna:我認為從機制上來說是相似的,製作2D遊戲所需的資源相較起來要少得多。在視覺和機制方面,製作 2D 像素遊戲的資源需求都較低。

就從我的作品來說,對我來說,這是一種有益的選擇。有很多因素促使我做出這些決定,因為我既沒有能力製作外觀非常精細、高分辨率的作品,也沒有能力製作那種超級 3D 的作品。

Jesper:完全假設性地說,如果你有機會並且有一個資助人提供一百萬美元讓你製作一款現代 3D 遊戲,這對你來說會很奇怪,還是很有吸引力?

Anna:哦,那很好。我很樂意。我本就想製作更具視覺多樣性的數字遊戲,但對我來說,既能設計遊戲,又能製作和調整所有事物的外觀,這對我很重要,而唯一可行的方法就是通過簡單的像素風格。如果我的團隊中有人能製作漂亮且高清晰度的圖像,我會很樂意利用這一點。我並不會因為懷舊或認為像素是最好的而執著於像素。它們只是當我做這項工作時最好的選擇和路徑。

Jesper:好的,我覺得這是一個完美的結束時刻。

Anna:酷。

Jesper:謝謝你!

日 | 落譯介計劃 是媒介實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

遊戲作者 Game-Auteurs 希望通過一系列的內容,認知和理解作為真實存在人的創作者的想法,由此,我們可以對電子遊戲有更多更深切的認識,而非將其一味黑箱化,妖魔化。

Pippin Barr 訪談 | 我在做「特洛伊木馬」

Tracy Fullerton 訪談 | 何為獨立,何為實驗

宮崎英高:現實晦暗如謎 | 落日間

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間 (xpaidia.com/donation/)