编者按

若谈及游戏与「个人表达」,那么或许作为个人游戏(personal game)典型代表人物的 Anna Anthropy 是一个无法绕过的名字。最初我只了解到她表达其变性服用激素的过程中饱受歧视经历的著名作品《Dys4ia》,以及在教学上特别方便展示的《Queers in Love at the End of the World》。但在同 Rotasy 翻译这篇采访的过程中,我才更加深入地了解到她后来仿若小野洋子指令式艺术创作的「游戏诗歌」,以及她十多年来对于拓宽游戏定义的尝试,还有对于游戏的可进入性和民主化游戏开发进程的持续推动,这些实践都值得尊敬。

非常有趣的是她对于无结构/少结构游戏的探索,以及对于《独立游戏大电影》的某种批判 —— 里面的《Fez》《SuperMeatBoy》和《Braid》在她看来都是「商业游戏」,在某种意义上也确实如此,而我们很容易忽略一些不是为了商业发售而制作的某种意义上真正的「独立」和「实验」作品。

为了便于阅读,我和 Rotasy 整理了其代表作品,并且也邀请到了翻译 Anna 2012年演讲《现在我们有了发言权》的友人 deimos 为本篇翻译撰写介绍,希望能够带你了解这位活跃的女性主义独立游戏创作者和艺术家。

Anna Anthropy

Anna Anthropy 是桌面角色扮演游戏设计师,电子游戏设计师和交互小说作者,酷儿人群。她的游戏题材涉及酷儿的生活与人际关系、巫术、悲剧、棘手的同性恋情、怪癖、身份认同与时尚。Anna 写了四本书:《制作你自己的 Twine 游戏》(Make Your Own Twine Games)、《电子游戏 Zine 创作者的崛起》(Rise of the Videogame Zinesters)、《ZZT》以及和纽约大学游戏中心现任系主任 Naomi Clark 合写的《游戏设计要则探秘》(A Game Design Vocabulary)。在21世纪10年代初,Anna 以《Dys4ia》、《世界尽头的相爱酷儿(Queers in Love at the End of the World)》等游戏引领了无编程经验者、酷儿、女性与游戏行业边缘群体使用免费游戏制作工具 Twine 创作个人叙事游戏的「Twine 革命」。Anna 现在在德保罗大学教授游戏设计的相关课程。

Anna 的作品最早和最直接地让我认识到了游戏的多元性,比如游戏可以是自传性质的私人情感记录与传递工具、视觉与玩法简陋的游戏仍可以在情感上引起深刻的共鸣、游戏可以借由交互机制成为某种隐喻,进而呈现出一种文学性的、与诗歌相似的气质。她的作品关注个人的情感与需求,引发对身份与平等的思考与对多元的美的欣赏;她支持游戏制作方式的去中心化,以让主流之外的、被允许制作电子游戏的少数人之外的人得到入门与发声的机会。在她的《Dys4ia》等游戏的影响下,我得以更加主动地关注和欣赏自身的特质,无论是作为一个游戏制作者还是一个普遍意义上敏感而感情丰富的人。她所做的工作也在一定程度上引领我走上了创作「游戏诗歌」的道路。希望本文的读者能像我一样,开阔一些眼界并得到一些启发。

—— deimos(实验游戏制作者)

Anna Anthropy 相关游戏

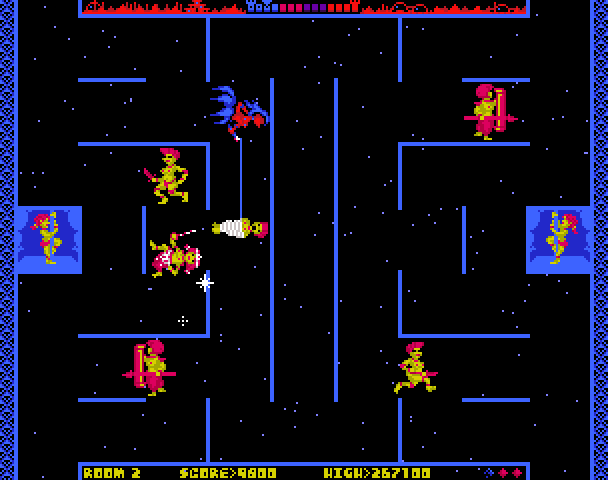

《蕾丝火星蜘蛛女王(Lesbian spider queens of Mars)》

这是一款来自太空的新复古风格(new retro)街机游戏。玩家扮演蜘蛛女王发射出蛛丝捆绑面前的各种怪物,并且将其吸入口中。游戏的游玩体验有点像吃豆人,当玩家没有捆绑住怪物,而是被触碰到的话游戏就会失败。

《Mighty Jill Off》

这是一款在2008年推出的独立平台跳跃游戏。它受到《Mighty Bomb Jack(炸弹人杰克)》的启发,讲述了一个顺从的虐待狂角色 Jill 努力取悦她的女王的故事。“女同性恋!性癖!对复古风格(retro-style)难度吸引力的冥想!”这就是这款游戏。有媒体如此描述:重点不在于「游戏玩家是受虐狂」。从主从关系的角度来看,「游戏设计师是虐待狂」。在这里,这是一个「试图惩罚你的奴隶,使之成为一种关系」的问题。真正的虐待狂只会杀了那些小混蛋。关键是要让他们以一种他们能忍受的方式受苦,并通过满足他们的欲望来享受。」

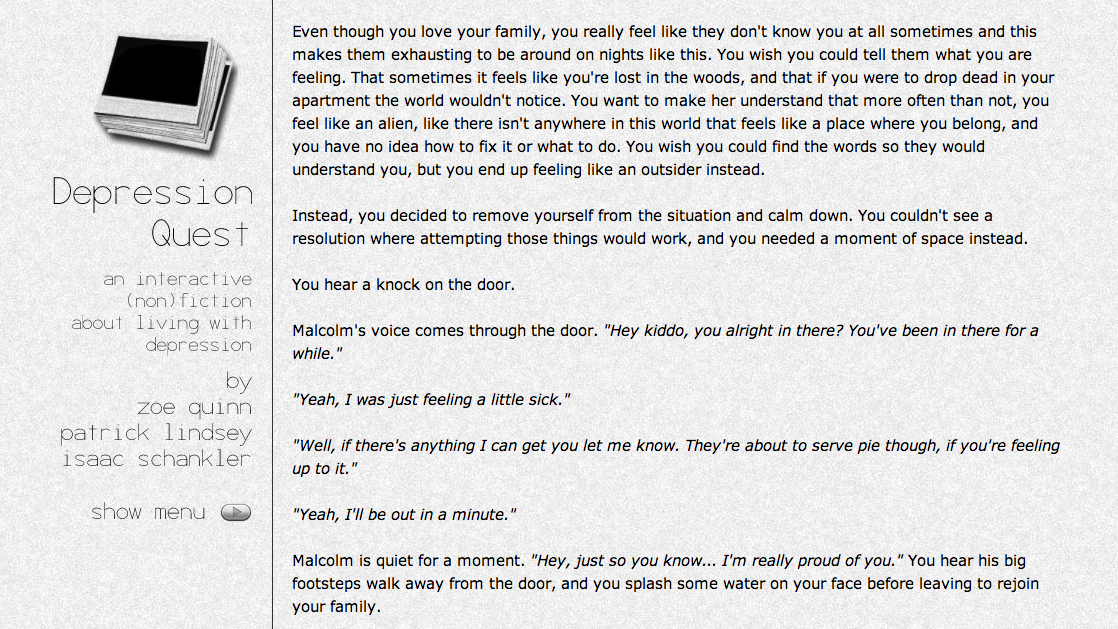

《世界尽头的相爱的酷儿(Queers in Love at the end of the World)》

这是一款使用 Twine 制作的超文本游戏。Anna Anthropy 于2013年为 Ludum Dare Game Jam 开发了这款10秒钟的短故事,让玩家知道如何在「一切都被抹去」之前与同伴互动。对于这项工作的起源,Anthropy 写道:「如果你和你的伴侣只剩下十秒钟,你会怎么做?你会怎么说?这是一款关于酷儿之爱的变革性、超越性力量的游戏,献给我爱过的每一个酷儿,不管时间有多短,也不管时间有多长」

《Light on Stone》

Anna Anthropy 在2018年创造了一款名为 Light on Stone 的角色扮演游戏。游戏是一种文本,你要通读并回答问题,根据玩家的不同,你的结果可能会有所不同。

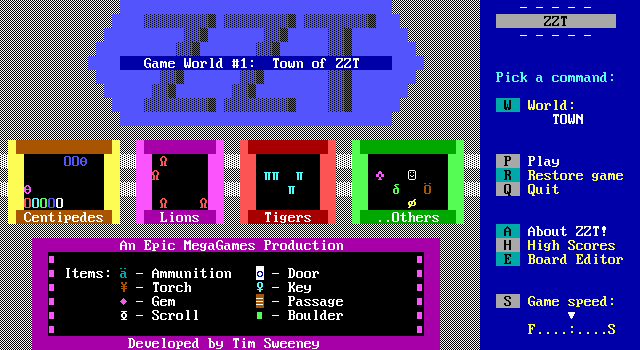

《Dys4ia》

Dys4ia是一款抽象的、自传式的 Adobe Flash 视频游戏,由 Anna Anthropy (也被称为aunt Pixelante)开发,讲述了她的性别焦虑和激素替代疗法的经历。该游戏最初在 Newgrounds发布,但后来被 Anthropy 删除。

游戏触及了变性的「挫折」,特别是服用雌激素,通过一系列反映性别政治、身份、个人责任、白人特权和个人发展的小游戏,记录了她六个月的治疗过程。在与 Penny Arcade Report 讨论这一概念时,Anna Anthropy 评论道:「这是一个关于挫败感的故事——人们还会以其他方式抱怨挫败感吗?电子游戏让你为玩家设定目标,让他们无法实现目标。读者不能不读一本书。这是一种完全不同的同理心,大多数人根本无法理解,所以游戏让所有人都能体验到这种特殊的同理心挫折。」

《Dys4ia》于2012年2月21日至23日在多伦多艺术游戏大会上首次亮相,随后于2012年3月9日出现在社交媒体网站 Newgrounds 上,并获得了「每日推荐」的第一名。Dys4ia 因其沟通具有挑战性主题的能力而受到各种各样的赞扬。《卫报》评论说,《Dys4ia》提供了「一种感人而诙谐的视角,让我们了解了许多人可能从未详细考虑过的经历」。针对《Dys4ia》的机制,Freeman 认为这款游戏「证明了游戏通过有趣的互动来传达复杂概念的能力」。

HANDMADE PIXELS - INTERVIEWS

本篇采访属于游戏研究者 Jesper Juul 随新书《手作像素:独立游戏与对本真性地追寻》(HANDMADE PIXELS: INDEPENDENT VIDEO GAMES AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY)发布在官网上地对独立游戏开发者和独立游戏节组织者地采访,你可以在 https://www.jesperjuul.net/handmadepixels/interviews/ 上找到。

Jesper Juul 是游戏理论研究者与游戏开发者,是哥本哈根的丹麦皇家艺术学院视觉艺术学校的副教授。他是系列 MIT Press Playful Thinking 系列的编辑,著作有著名的《Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds》,《Casual Revolution》以及《The Art of Failure》(中译:失败的艺术)《HANDMADE PIXELS》,他自己的博客叫做 The Ludologist https://www.jesperjuul.net/ 落日间先前也有翻译他的论文 Jesper Juul 电子游戏物的游戏:关于我们何时将像素视为物体而非图片的极简理论 (2021)

本篇采访是在2018年7月30日进行的

原文链接:

https://www.jesperjuul.net/handmadepixels/interviews/anthropy.html

翻译:Rotasy

编辑 & 校对:叶梓涛

图片为译校过程中所加

翻译已获得原作者授权

interview: Anna Anthropy

Jesper:第一个问题是:你如何描述你所做的事?

Anna:在过去几年中,我所做的事在快速扩展。通常情况下,我首先将自己定义为一名教师,然后再难为情地称自己为一位游戏设计师。我的个人实践有很大的变化。现在我,作为一名设计师,更多地从事桌面角色扮演领域的工作。我曾经极度专注于数字化的领域,但在不久之前我开始对此感到厌倦,所以现在我主要致力于自由形式的无结构(free-form structure-less)或近乎无结构的游戏体验。

最近我做了很多我称之为游戏诗或游戏诗歌的工作。这一工作尝试将将我认为有趣的不同体验珍藏起来(enshrine)或将其仪式化(ritualize)。其中大多是试图将我的内心活动编码为一套规则或指令。就像诗歌需要花一些时间把感受编码进文本当中一样,我也正尝试着用游戏结构中的规则做类似的事。

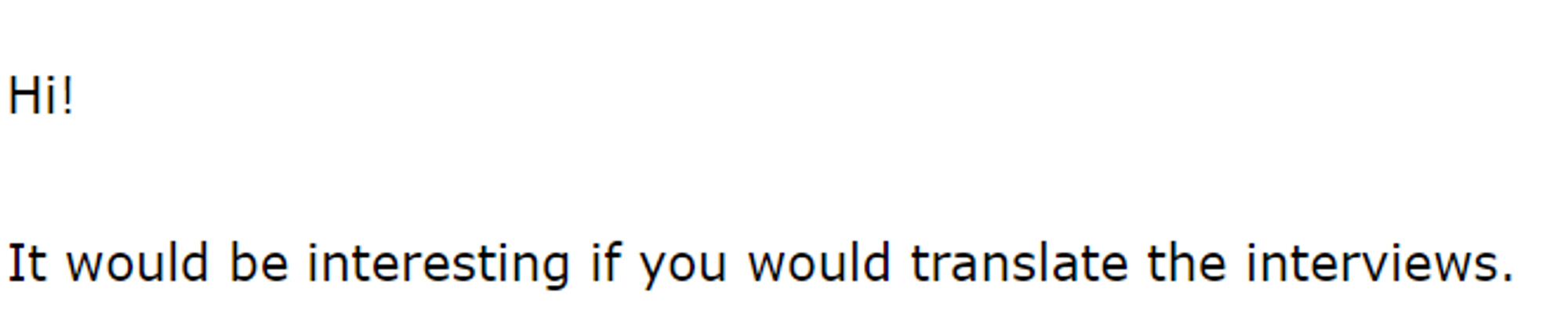

Jesper:好的。我之前在玩《Light on Stone》。我理解你所说的诗的感觉,但这也让我想起了小野洋子艺术作品,她的艺术作品基本上是指令(instructions)。(校注:可参考 做 do it (home) PART I (2020) 以及相关的艺术传统)

Anna:是的,小野洋子是我目前很多工作的一个重要的灵感来源。她也是我最喜欢故意让学生感到困惑的话题。

我现在所做的是创造一款游戏,它不是一个系统(not a system),而是一段声明(statement)。在某些情况下,完全是修辞性的。就像(小野洋子的)的 《葡萄柚(Grapefruit)》 中的许多游戏都是完全不可玩的,但它们的不可玩性是声明的一部分,是整个作品的一部分。

Jesper:你是否将自己视为「独游(indie games)」,「独立游戏(independent games)」或「实验游戏(experimental games)」历史的一部分?

Anna:我认为我工作中的某些部分确实与我们所称的独立游戏运动或独立游戏界的许多理念有所重叠。我不认为我会把自己定义为其中的一员,又或者是独立游戏开发者。但在我的职业生涯中,至少有一部分是这样的。特别是当我在制作电子游戏时。

Jesper:有些人会说,如果一款游戏过于商业化,它就不再是独立游戏,有些人会说,独立只意味着商业化游戏,任何不商业化的游戏都不是独立游戏。

Anna:是的,我认为独立游戏的定义在过去几年里发生了很大的变化,这也可能是你在采访中也会听到的观点。曾经有一段时间我们称他们为独立的游戏开发者(independent game developers),而不是独游开发者(indie game developers)。在某个时刻,基调发生了转变,我们开始更多地借鉴独立电影的概念来定义独立(indie)。

当我初次接触游戏时,独立游戏意味着完全脱离商业游戏产业而存在的作品。它们代表了那些创作出的作品大多无法得到发行,或至少在当时无法被发行的小型创作团队。然而随着时间的推移,游戏产业发生了巨大变化,尤其是在过去的十年左右,出现了许多从前不存在的平台。商业游戏的定义以及什么是在市场上能成功存活的产品有了很大的变化。我认为这与独立游戏从一种在游戏产业之外存在,而转变为一种可在产业内部存在并最终被行业吸纳是一致的。

Jesper:是的。

Anna:我认为现在当人们使用独立游戏(indie games) 这个术语时,他们指的是大写的独立游戏(Indie)。 这是指小工作室为了挣钱而制作的商业化游戏,也就是最终出现为《独立游戏大电影(Indie Game: the Movie)》中的游戏(校注:在该片中的三个游戏是《超级食肉男孩(Super Meat Boy)》/《Fez》/《时空幻境(The Braid)》)。

我认为文化已经发生转变,现在我们使用独立(indie)这个术语来指代由小工作室制作的较小的商业游戏特定市场。但事实并非总是如此,我认为现在那些在游戏产业之外的制作游戏的人对自己有不同的称谓。另类游戏(alt games)这个词是他们一个使用的称呼。在这个领域的许多人他们使用 Bitsy 或 Twine 引擎制作游戏,他们甚至不认为自己是游戏开发者。(校注:可参考译文 TJ Thomas 创造另类游戏与艺术场景 Creating Alternative Game & Art Scenes (2015) 及 Zoë Quinn 朋克游戏 Punk Games (2015))

我听过你早期的一些演讲,你提到这些事情并不新鲜,独立游戏,酷儿游戏都并不新鲜。整体来看,你觉得是怎样的?你是否认为在电子游戏的历史中,商业一直处于中心,而实验性游戏则在边缘?又或者是历史上发生了一些变化?

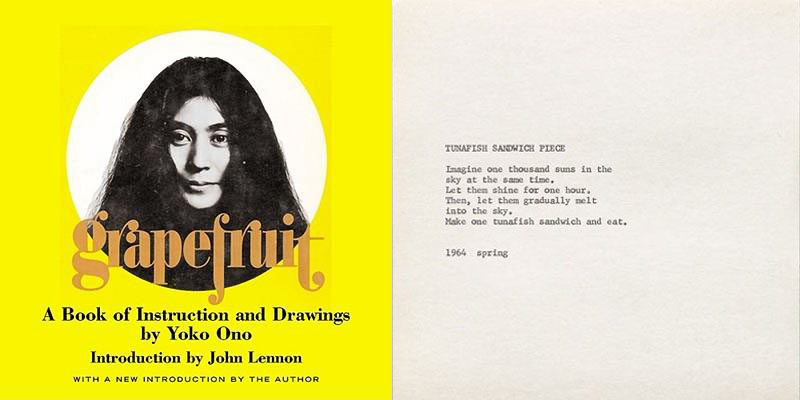

Anna:前者绝对是这样的。你可以看看共享软件(shareware),你可以看看很多早期的联网游戏(net game),你可以看看ZZT游戏(校注:ZZT是由 Potomac Computer Systems 为MS-DOS开发和发布的1991年动作冒险解谜游戏和游戏创造系统。后来于1997年作为免费软件发布。游戏允许使用面向对象的编程来创造用户生成的内容。玩家控制笑脸符号与各种生物战斗,并在选定世界中的不同网格板上解决难题。),你可以看看现在的 Bitsy 和另类游戏。

总是有一个边缘余地(margin),人们在系统之外创造实验性的作品。我认为独立游戏领域发生的转变是一些人被吸引进到这个系统中。这个系统,或者说游戏产业,已经发展到足以吸引许多人离开边缘而进入主流。我们正处在一个有趣的时刻,在实验作品和主流之间有了比过去更多的对话。但当然,总是有人在这个行业之外,在以非商业地方式正做着奇怪的事情。

我认为这些东西并不新鲜,但我认为这些作品的创作者所拥有的资源和可触达性的渠道的水平肯定已经大大提高。在过去,当人们制作ZZT游戏时,并没有像 Itch.io 这样的平台。现在 Itch.io 上有着这些 ZZT游戏。

Jesper:但你这么说很有趣。据我回忆,从2008年到2012年,有一种观点认为这是一个神奇的时刻,实验游戏,至少其中一些,也获得了商业上的成功。是否实验和商业之间本来是统一的,但后来却渐渐分离了?

Anna:你选的这是一个有趣的时刻,因为那是导致玩家门(Gamergate)事件发生,也是对许多边缘化人群参与游戏相关讨论的强烈反对时期。当时许多推动游戏发展的实验性作品都是在 Twine 中完成的,特别是许多跨性别女性通过Twine创作了实验作品。然而,其中大多数并没有从中获得收入。

许多来自边缘群体的作者其作品中获得了比过往的更多关注,但仍然在很多方面处于边缘地位。跨性别作者可以在 Twine 中创作酷儿实验游戏,但真正赚钱并引起商业轰动的却是《到家(Gone Home)》这样的游戏,而《到家》是由完全由顺性别者创作的。这在某种程度上展示了一种对话。在许多方面,如果没有边缘的跨性别作者所做的先进的、实验性的叙事工作,《到家》可能不会存在。然而,这些跨性别作者并没有能力将其转化为任何形式的财务成功。

Jesper:我明白你意思了。只有一些实验性的作品在商业上获得了成功,并且这不是那些被边缘化的作者的作品。我猜这是你对《独立游戏大电影》批评的一部分,即你认为它讲述的是一小部分人通过努力工作最终获得经济上的成功?它创造了一个非常具体的关于「什么是独立游戏」的概念。

Anna:嗯,他们工作非常努力,但首先也是来源于财务状态的稳定。我们可以讨论我对《独立游戏大电影》的所有批评,但它所倡导的路线,即电影中所有三位创作者所采取的路线,只有少数人可以采纳。而且大多是有收入、有家庭或某种社会资本可以依靠的白人男性。

很多人都不是这样。当然,对于我所说的那些将艺术形式推向了有趣方向的实验性创作者来说也并非如此。他们中的许多人没有足够的资源能花两年时间放下工作,并将作品开发到能获得商业成功的程度。在你这样做时,你需要有办法支付租金。

《独立游戏大电影》中的所有人都有钱或有家庭愿意承担这些成本,这样他们最终就能获得回报。很多 Twine 的作者,制作 Twine 游戏作品的跨性别女性,都在为房租而挣扎努力,不依靠家人作为收入来源。也许她们中的一些人有 Patreon 上的赞助者能让她们得以实现,如果他们幸运的话,可以实现基本的生存。

然而,要实现《独立游戏大电影》中展示的那些游戏的开发周期,你需要的远远超过了基本的生计。这部电影其中一个让我感到非常沮丧的原因是,它只关注了一种只有对少数人具有可行性(accessible)的叙事。我认为在那个文化时刻,大写的独立游戏的叙事正在被巩固,并且观念变成了你可以贷款或在微软身上赚很多钱。我相信这是 Jonathan Blow 的背景。你积攒了一些钱,创建了一个工作室,你工作,工作,工作了几年,然后发布商业作品。你可以找到一个发行商来售卖它,发布在 PlayStation 或任天堂 Switch 等平台上。然后你就成了百万富翁。

Jesper:这让它听起来很容易。

Anna:这个叙事是可行的,而且确实是可行的。不可否认,要实现这么多的开发工作、让游戏在商业上获得成功是需要付出努力的,但这种特定的路径所需要的资源,从统计和系统性层面上来看,有些人所拥有的远少于其他人。

这是一个非常白人男性中心的,关于如何在独立游戏中获得成功、如何成为「独立游戏开发者」的叙事。对我来说这令人沮丧,因为在那部电影问世时,我所了解的许多在游戏中从事最有趣和实验性工作的人都是被边缘化的人,并且他们永远无法像 Edmund McMillen 或 Johnathan Blow 或 Phil Fish 那样负担得起这样的开发过程。

我认为我对这部电影的感受很大程度上受到了一个朋友的影响,他的名字叫 Spinach Williams,他正在制作一部关于我们现在可能称之为另类或非主流游戏开发者的纪录片。他与《独立游戏大电影》同时启动了他的 Kickstarter 众筹活动,但它显得黯然失色。我花了很多时间思考,如果那是我们的关于局外人游戏(outsider games)的纪录片,而不是一部关于一群冒险并获得巨大成功的白人男性的电影,叙事可能会有多么不同。

Jesper:但我想《独立游戏大电影》之所以成功,也是因为它非常符合人们对独立性(indie-ness)或艺术的现有观念?

Anna:它符合现有的创业者精神(entrepreneurship)的叙事。

再次强调,这种叙事主要适用于美国白人中产阶级,即只要你努力工作并拥有并且有一个好想法,就可以成为百万富翁。这忽略了事情远非如此简单。实现这种叙事需要大量资源和机会。当《独立游戏大电影》发布时,它在很大程度上迎合了我们在美国所拥有的成功理念,我们将其视为一种对精英制度的证明,但实际上这种制度并不存在,因为这种叙事淡化了许多细节。有些人比其他人更容易成为成功的企业家是有系统性的原因的。

Jesper:你也可以把它和艺术的概念联系起来。当然,有一种观点认为艺术存在于金钱之外。如果你写诗,诗歌创作就会被认为是一种与财务考量无关的事情。但问题是谁来创造艺术?大多数艺术家或诗人实际上赚不了多少钱。事实上,它是同一件事的不同版本。如果你的家庭富裕或者你继承了一笔遗产,你可以写本小说。这其实也很常见。

然后,当我们开始将游戏视为艺术时,我们便会希望游戏能够被重视,我们也会从艺术中引进一些商业模式,虽然这并不能真正赚钱,但在最好的情况下,你便能够获得「临时教学商业模式(adjunct teaching business model)」。

Anna:是的。

Jesper:从某种程度上来说,这也是你目前的情形?

Anna:是的。问题是:如果人们在进行所有这些实验性的工作,他们如何将其转化为一定的收入呢?这是艺术家长期以来一直在探讨的问题。艺术家们已经建立了一个出售作品并从中获得报酬的基础模式。当你的作品主要为数字化的,传统的艺术收藏家和销售艺术的模式就并不能那么适用了。

正如你所观察到的,我已经看到很多独立游戏和另类游戏的开发者和美术人员采取了一种策略,「你去那里,然后被雇佣去教游戏设计。」

尽管我一直从事这个领域并创作了许多作品,涉及各种主题和书籍,被赞誉为「这是重要的工作,推动了媒介的发展」。然而,对我来说,要真正靠此谋生,最可行的方式是找一份与此相关的工作,比如教学。这让我感到沮丧。

当然,我很感激自己目前的职位,它非常好,等等。但我的收入并不来自制作游戏和从事游戏艺术方面。这对我来说行不通,所以我选择了教学。这是我们发现许多最有趣和最向前进行探索的游戏设计师的地方。他们(独立游戏制作者)唯一能够将自己的作品变现的途径是通过教孩子有关电子游戏的知识。

Jesper:就商业模式而言,现在似乎有很多积极的情绪,比如 Itch.io(译注:一个可以免费托管独立游戏作品,并提供销售和下载的网站)。我记得你早期的一些作品是在 Newgrounds(译注:一个允许实时发布电影和游戏的网站,为现在web上被视为理所当然的参与式文化奠定了基础),对吧?后来 Patreon(一个供内容创作者和其支持者定期赞助的平台。)和 itch 这些平台也出现了。你对这些不同的商业模式,比如广告、Patreon 的个人支持或者类似 Itch.io 的平台,有强烈的观点吗?

Anna:我认为人们应该得到报酬来创作他们的艺术作品。对于这一点,我认为 Itch.io 非常出色,因为它非常面向于开发者,并提供相应的支持。与 Steam 等平台相比,Itch 也十分支持作者们,这真的很棒。我们早就需要这样的平台。但没人能从 Itch 上赚到大钱。

回到 Newgrounds,我的一些早期作品是通过赞助获得收益的,因为在 Flash 游戏的某个时期,这是一个可行的选择。在 Flash 游戏繁荣时期,Adult Swim 为我的 《蕾丝火星蜘蛛女王(Lesbian spider queens of Mars)》赞助了一大笔钱。但就像任何泡沫一样,它最终破裂了。Flash作为一个平台已经不复存在了,所以那个时期已经结束了。

这让我陷入了一个境地:当我的主要收入来源不复存在时,我需要想办法如何继续支付我的房租。许多对行业外部作者可用的模型从长远来看是不可持续的。至少在支付生活费方面是如此。

Jesper:你的许多游戏使用了旧游戏的套路(tropes)。《蕾丝火星蜘蛛女王》使用了一款老游戏的结构,Wizard of Wor和你的一些其他游戏则是将已知的机制进行拼贴或结合。当你使用旧游戏的套路时,这意味着什么?你只是从过去借用东西,还是认为自己在对旧游戏进行评论,或者在评论玩家与游戏的关系?

Anna:三者都有,肯定的。在我的创作实践中很长一段时间里,很多时候我都是形式化的,对形式化的游戏设计和游戏作为一种形式的历史感兴趣。我现在仍对游戏作为一种形式感兴趣,但我密切关注游戏中的词汇和套路,这些词汇和套路是我们长期以来建立起来的。我的目标通常是对此进行评论,并将我的作品放进与其的对话之中。例如,《蕾丝火星蜘蛛女王》直接从老式街机游戏中汲取了许多灵感。我看到杰夫·明特(Jeff Minter,英国独立电子游戏设计师,程序员,常以Yak名义开发作品)也处在类似的境地中。

Jesper:是的。

Anna:这就像是我从一款游戏中以拼贴的风格借鉴了一个机制,一个系统。对我来说最重要的是将游戏的套路和规范与游戏中非常奇异且未被呈现的情境结合起来。特别是《蕾丝火星蜘蛛女王》,从主题上和机制上来说都是关于性控制(topping,to sexually dominate someone, specifically a submissive partner - urban dic)的体验,它探索了控制和管理或掌控空间的想法。

Jesper:我今天刚玩了《Mighty Jill Off》,虽然是同一时间的游戏,但感觉和《蕾丝火星蜘蛛女王》略有不同。

Anna:我想说的是,这款游戏也一样是一款有趣的街机游戏。

但是,我想明确一点,我并不是说它只是为了追求附庸风雅的艺术目的而创作的。它确实具备这样的特点,但我们投入了大量努力去创造一款既引人入胜又能够深入探索酷儿经验的一面的街机游戏。

Jesper:对我来说这也是你的一些作品的有趣之处。许多实验性的政治游戏并不具有传统意义上的可玩性,即允许玩家随着时间的推移而变得更好并提高自己的技能。但事实上,你的一些游戏在这方面做得很好。在 《A Game Design Vocabulary》中,你甚至写了动词开发(verb development)的理论,我用它来教学生如何制作传统游戏。

你制作的是政治和实验游戏,但你的一些游戏也很清楚地使用了传统的游戏结构。那么这之间存在着什么关系呢?对你来说,制作那些允许玩家和限制玩家提升技能的游戏意味着什么?

Anna:要明确一点,这是我曾经投入了大量的精力的工作中的一个方面,但这并不反映我现在所从事的工作。

Jesper:好的。

Anna:《蕾丝火星蜘蛛女王》是一款你可以熟练掌握并在其中提升技巧的游戏。我认为在那时我的职业生涯中,我对以形式化的方式理解游戏和游戏平衡非常感兴趣。我在许多现有的系统和框架中进行工作。然而,我的背景是写作者而非游戏开发者。对于故事讲述来说,拥有一个现有的故事结构可成为支撑点,或为更具颠覆性的元素提供依托,这对我非常有帮助。

对我来说,那个阶段我非常享受创作这些游戏,这些游戏在很多方面借鉴了许多传统的结构和关于进步的传统观念,并利用它们几乎强迫、诱导或欺骗玩家去参与到我的作品的主题和故事中,因为它们被呈现在一个对玩家来说非常熟悉的结构中。

《Mighty Jill Off》和《蕾丝火星蜘蛛女王》都是很好的例子。我喜欢这样的说法:「好吧,玩家们,你们可以玩这个有趣的游戏,提高自己的技能,但同时你们必须面对着一个超级同性恋(super-duper gay)的叙事。」这意味着,为了接受游戏系统,你也必须承认这些系统是为了表达非常非常酷儿化的主题。

我最初对游戏作为一种形式的兴奋之处来自于试图在游戏中插入许多属于我的故事和自我表达,这些在当时的游戏中我见得并不多。再次强调,这是在远远在《到家》和《奇异人生(Life is Strange)》出现前的时期。

如今主流游戏中的酷儿的呈现做得并不好,但它确实存在,然而在那时,几乎没有任何这方面的内容。这几乎是一种特洛伊木马式的要素。通过呈现这些角色,使其作为游戏让人感觉更加可接近,并悄悄地渗透到正统之中。

Jesper:我曾经采访过 Tale of Tales。他们谈到他们通常不喜欢游戏中的目标设定。他们喜欢故事和环境,而不喜欢玩家被挑战。他们认为这是游戏的一个负面因素,可能破坏了某些特定类型的游戏体验。(校注:关于 TOT 可参考翻译:实时艺术宣言 REALTIME ART MANIFESTO (2006) 与 超越游戏 Over Game | 非游戏 notgames (2010))

Anna:是的,我有过类似的想法。目前,对我来说,将挑战作为游戏的主要动力已经不再那么吸引我了。

Jesper:你对此有什么看法?你是否认为如果玩家受到挑战,我们就会失去一些并不真正对游戏感兴趣的玩家?或者作为玩家你会把注意力放在错误的事物上?

Anna:当时在我的实践中,我认为关于挑战有很多有趣的东西可以谈论。《Mighty Jill Off》确实表达了某些对于挑战,以及游戏和开发者之间关系和特点的想法。将这一概念放置在 Kink 的背景中,我们可以发现有着有趣的方式来理解挑战作为一种体验的意义。(译注:术语「kink」涵盖了与性行为通常相关的广泛玩耍活动。Kink 具有超越常规、实验性质,并涉及自愿参与和角色扮演的含义。)

但如今,我对很多在构造上非常有趣但有挑战障碍和准入门槛的游戏感到非常失望。我认为游戏中的技巧(skill)概念对很多玩家来说非常难以理解或难以进入。能够看到当代主流游戏比如《德军总部(Wolfenstein)》的结局,这需要玩家掌握很多不同的技巧。这需要理解如何使用当代游戏控制器,而这些都非常复杂。有如此多的按钮,比以前多得多。我经常看到非游戏玩家对手柄肩键感到困惑。

有许多套路需要学习。在操作这些界面上有很多技巧。对于玩很多这类游戏的人来说,许多系统都很熟悉,但对于不玩这类游戏的人来说则不然。这有一整套的不同套路惯例的历史。比如设计惯例,机制惯例,这些在现代游戏中无处不在。存在着许多设计套路和机制套路,如果你在成长过程中没有学习过它们,那会感到非常混乱。

根据我的经验,我发现挑战性往往会排除掉许多人完整地体验作品的机会。作为一个玩家,我也感到沮丧,因为往往有一些游戏引起了我的兴趣,我对其世界、体验的质感都很感兴趣。《空洞骑士(Hollow Knight)》就是一个很好的例子。

Jesper:是的。

Anna:《空洞骑士》创造了一个非常有趣的世界,它通过逐渐缓慢流淌的有趣信息来建立起这个世界。我很想探索那个世界,并理解故事的不同部分是如何连接在一起的,但当我玩这款游戏时,技巧方面就变成了一道难以逾越的障碍,于是我就无法完整地体验下去了。这种体验变成了浏览油管上的游戏视频。我发现自己常为这些我觉得非常有趣,但却有某种障碍将我排除在外的游戏世界而感到挫败。

Jesper:另一个例子是最近的《茶杯头(Cuphead)》。许多人认为它在视觉上很吸引人,但实际的游戏难度非常高。

Anna:《茶杯头》和《蔚蓝(Celeste)》这两款游戏发布时引起了一些关注。它们对挑战和完成挑战的要求有着非常不同的处理方式。《茶杯头》如此精美和有趣,其独特的动画风格吸引了很多人的注意。我曾在网上上搜索《茶杯头》的视频,只为了欣赏那些精彩的动画,因为我知道自己无法达到游戏的技巧门槛。然而,游戏的开发者却强调:「我们以特定的方式(one way)设计了这个游戏体验,你得照这种方式来玩,否则就无法真正体验到游戏的魅力。」

这种方式只对特定的人群、较小的受众群体开放。而《蔚蓝》对我来说非常有趣的一点是,他们从同样的出发点开始,花费了很多时间来精调这种独特体验,这条游戏路径。然而,令我觉得非常有趣的是,他们也意识到这个路径将排除许多人,并提供了调整游戏技巧要求的手段,使其更加开放,让其他本来无法完全体验游戏的人也能参与其中。(校注:可参考《游戏制作工具箱》的视频《<蔚蓝>的「辅助模式」为何特别?(What Makes Celeste’s Assist Mode Special)》,Mark Brown 对此有丰富的举例,这个问题和矛盾类似于「《黑暗之魂》是否应该有简单模式」,《蔚蓝》的开发者做出这一设计决策也收到了《茶杯头》的影响,游戏设定玩家可以在辅助模式下完成整个游戏,并且可通过非常小的颗粒度调整难度 」)

《蔚蓝》做了一件我很希望看到更多游戏也能做的事情,那就是游戏中的难度选项是有明确背景信息的(contextual)。当玩家改变游戏运行速度或耐力设置时,他们知道这意味着什么。这并不是模糊不清的。而在很多游戏中,难度的处理方式通常是全然不透明的。

比如在游戏开始时,你可以选择简单模式,普通模式或困难模式。但你还没有玩过这款游戏;你根本不知道那代表了什么。即使你这么做了,你也不知道简单是否会给你更多的生命值,是否会调整敌人的行为方式,或者是否会忽略掉一些更难的关卡。这种完全的不透明性(opaque)使你无法做出明智的、有明确信息背景下的有意义决策,来选择适合自己的游戏体验。

《蔚蓝》的这种方法真正令人兴奋的地方,也是为什么我希望在更多游戏中看到这种方法的原因,是因为玩家被带进了「游戏体验将是怎样的」这样的对话(conversation)之中。这就是为什么《茶杯头》这样的游戏让我感到沮丧。开发者坚持:「你只能有这一种游戏体验,就是这样。你不得不有这样的体验。」

这就是为什么我的许多作品转向了更少结构化,更多自由形式的桌面游戏领域,这种形式本质上更加注重玩家的合作性。因为我很不愿意看到游戏抹去与玩家的合作关系。

Jesper:这非常有趣。但是在这里是否存在一种紧张关系呢?我可以提出两个非常明确的论点。一个论点是游戏是一种艺术形式。我们希望通过游戏让人们表达自己,并将他们的愿景融入游戏中。另一个论点是游戏应该根据用户的需求允许不同的使用方式。但是这两个论点可能存在相互排斥的情况,对吗?在一种情况下,游戏是个人的表达;这是一个无法改变的事实。在另一种情况下,游戏更像是一种工具,玩家可以根据不同的目的使用它。

Anna:我认为游戏仍可以表达其所要表达的内容,而无需对谁有资格接触这种表达而设置武断的门槛。我理解人们为什么会提出作者至上的论点,例如「如果我以某种方式设计游戏,你就必须以这种方式体验它。」然而,我并不认为这多有说服力。我认为这再次强化了「只有某些人才有资格置身圈内,体验游戏和参与相关对话和文化」这种境地。

你试图表达一个特定的想法,但如果你的表达方式将一部分的体验排除在外,我认为这不是有趣的艺术,也不是好的艺术。

Jesper:你还写过有关游戏开发和游戏使用的民主化(democratizing)的主题。但是一些实验游戏也需要很多知识,不仅仅是游戏知识,还有理解实验艺术作品所需的知识,这也与文化和教育资本有关。这些有关如何创造民主化的电子游戏的想法是否也会造成精英主义的电子游戏(elitist video game)呢?

Anna:确实有很多种不同的技能种类。现在让我感到很失望的是,我们将游戏建立在单一的技能上。

一种快速反应,清晰思考的能力,以及驱动电子游戏系统所需要的内部知识和经验。我希望能看到更多需要社交技能和内省能力的作品。令我感到悲伤和沮丧的是,每当我们谈论游戏中的技能时,它总是指一种特定的技能。这意味着你要么有这种技能,要么没有。

关于游戏中技巧的门槛设置,它通常没有提供很多学习或培养这种技巧的机会。正如某人,也许是Patrick Klepeck 所指出的:「这也是《蔚蓝》如此出色的原因,它具有可调节的情境难度,实际上这为培养这种技能的流畅度提供了一条开始的道路,并且将在其他类似的游戏中受益。」

在艺术领域,有许多种技能可以培养,而且有多种学习的路径,例如学习如何思考,或如何发展一种你过去没有的新词汇来欣赏某些事物。我认为我们在游戏中所关联的技能类型并没有提供很多学习和发展这种技能的可能。技能的门槛太高了。如果有一条路径能让人更容易欣赏这些作品,我会不那么失望。但我认为实际上并非如此。

一件艺术作品可以是非常需要智识,且在很多方面都具有排他性,然而那些与之联系的词汇(vocabulary)是可以学习的。然而,在困难的游戏中,除了花费数年时间努力玩之外,没有其他学习词汇的途径。现在的大多数成年人都没有那么多时间,他们将永远无法掌握和发展这些词汇和技能。

Jesper:关于「游戏」这个词,当然这是非常有争议的,我知道《Dys4ia》和 Raph Koster 有一整个的故事,但我想知道从整体战略性的角度来看它是什么样子的。

(校注:著名游戏设计师,《玩乐之道》的作者 Raph Koster 宣称 Anna Anthropy 的作品《Dys4ia》并不是游戏,而是可以直接被做成幻灯片(但他最终收回了这个说法,认为《Dys4ia》呈现了玩家必须理解才能在游戏中进展的自传体故事),Anna 曾回应表示她认为电子游戏是她见过的最排外的社区之一,这些人只是希望将游戏的讨论停留限制在他们感觉舒适的区域内)

有些实验性的开发者不喜欢使用「游戏」这个词。Tale of Tales 谈论过「非游戏(notgames)」,我也采访过 Natalie Lawhead,她将自己的作品称为网络艺术或互动艺术。将某物称作一个「游戏」意味着什么?称之为「游戏」和不称之为「游戏」有什么区别?(校注:Tale of Tales 拥有一个更加激进的宣言和策略,意味着与糟糕的当代艺术圈与商业游戏圈的决裂)

Anna:很多时候我都是策略性地使用「游戏」这个词,对我来说,将一些非常无结构或非常实验性的东西称为游戏,是为了迫使游戏的范畴得以扩大并囊括它。我并不认为称某物为游戏就一定比称其为其他东西更有特权。我现在正在做的很多工作我可以称之为写作或互动性散文(interactive prose)或其他什么东西。

但对我来说,将其称为游戏更加有趣,但同时我认为使用这种模糊的标签(nebulously)也完全合理。我不能代表 Nathalie 发表看法,但我认为她的决定可能来自于与游戏的历史性范畴以及对符合该范畴的界定方面的种种紧张关系。这也是我不断试图将事物推入游戏这一范畴的原因,因为我希望那种对话能够发生。

但我并不认同 Eric Zimmerman 所说的游玩世纪(ludic century)的想法,即认为游戏是当下最有趣的形式的论点。我认为文化对话正在发生,我们可以选择将这些对话扩展到关于何为游戏边界的讨论中去。

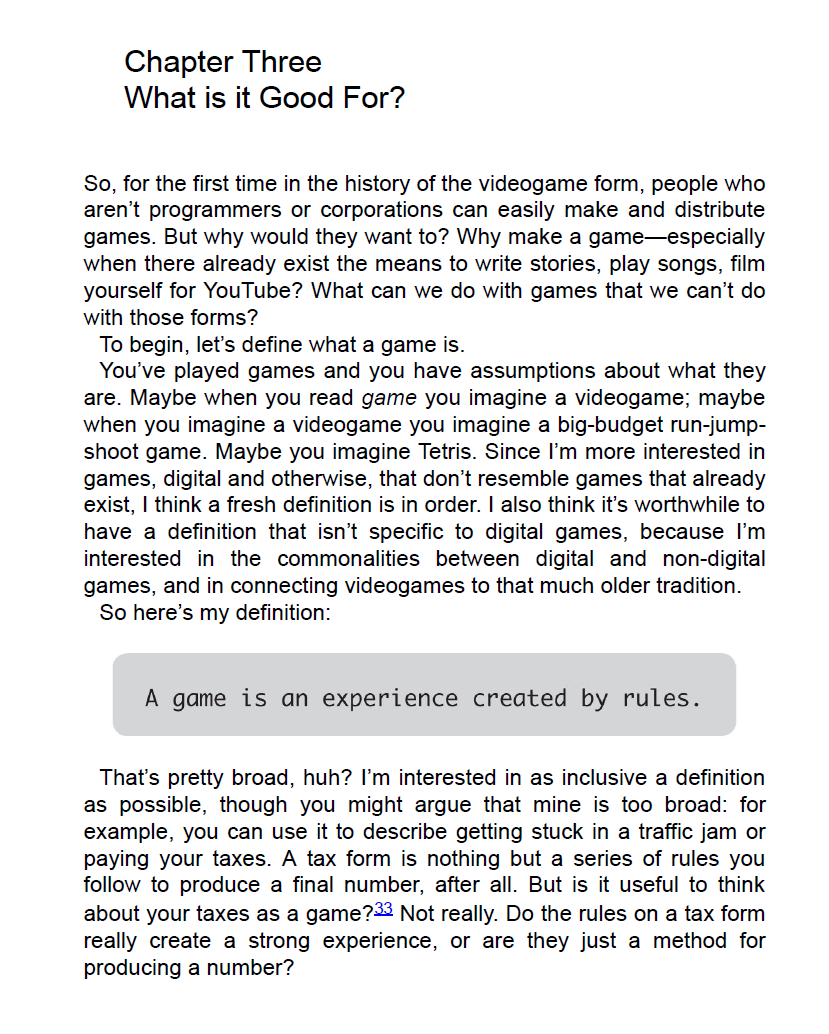

我在2012年出版的书《Rise of the Videogame zinester》中给出了一个关于游戏的定义。那个定义是我精心考虑过的,旨在尽可能包容(校注:书中定义为,游戏是由规则创造的体验)。虽然现在我的定义可能更加综合全面。不过目前我对提供一个正式的游戏定义并不感兴趣。

Jesper:当然。

Anna:我认为只要说一件作品是一个游戏,那就足够了。我认为在称呼一件作品为何时,有文化上的原因和有趣的策略上原因,而这本身就可以成为作品的一部分。这是你选择将其推向更大的文化对话的方式。是的,我对游戏的定义很模棱两可。事实上,我在这方面有一个令人震惊的改变,你是第一个听到的人。

Jesper:告诉我。

Anna:在「视频和游戏之间是否应该有一个空格(video game / videogame)」这个问题上,我完全改变了主意。因为以前我非常坚持认为应该是一个词。现在我更倾向于「哦,是两个词」。

Jesper:因为?

Anna:因为我认为将其作为一个词的话,是在让数字游戏(digital games)凌驾于其他艺术形式之上,这是在让人们相信「哦,电子游戏一种重要的文化」这种游玩世纪(ludic century)的想法。

我认为将数字游戏置于围绕不同类型的游戏和不同类型的游玩展开的更大对话中更有意思。我认为更合理的做法是将「视频(video)」作为游戏的修饰语。说,这些是游戏,而不是说,这些就是这个东西。它们不是视频游戏,也不是游戏整体之外的东西。

Jesper:我明白了。这也考量到了视频游戏与其他游戏形式之间的连续性,而不仅仅是源自于计算机的电子游戏。

是什么决定让一个游戏,例如《Dys4ia》做成像素风格?像素风格有什么作用?

Anna:其中一个原因是它制作起来容易。并且很便宜。此外,我认为使用这种像素风格的目的是将我的游戏与已存在的游戏进行对话。比如《蕾丝火星蜘蛛女王》,它的风格让人回想起许多借鉴了80年代街机游戏类型套路的游戏。但我选择使用这种风格的首要动机始终是因为它制作起来更容易,动画制作更简便,能够创作出看起来协调统一(cohesive)的作品。

如果我有足够的资源,我会很乐意让我的游戏、数字作品在视觉上呈现更多样化。在某些情况下,我确实做到了,但在很多情况下,作为一个独立的作者,选择制作非常简单风格的作品,对我来说更容易。这是一种风格选择,但同时也是实际物质性问题的结果。

我并不认为是对80年代视频游戏或类似风格的盲目迷恋。最首要的是这是对需求的回应。

Jesper:当玩家看到游戏采用像素化风格时,你认为这对他们有何影响?相比于现代的三维风格,这种选择是否会带来不同的反应?

Anna:这种选择确实唤起了许多联想,比如对于《蕾丝火星蜘蛛女王》这样的游戏来说,正是我希望能唤起这些联想。我希望人们在接触这款游戏时,会觉得「哦,这是一款街机游戏。这就像是某个时期的街机游戏。」我认为这能够促进对话中的比较,而这正是我在游戏机制上所尝试做到的。

我认为对于包括《蕾丝火星蜘蛛女王》在内的一些游戏来说,这也会让机制的某些方面变得更加透明,因为你可以看到像素的边界在哪里,从而判断某些东西是否将会连接。我认为它同时具备了这两个作用。无论是怀旧性的,或只是认知上的辨识,它都唤起了这种感觉,而且同时它也不需要太大的投入成本。这是一种连接已存在的文化潮流的简单方式。

Jesper:你是说复古怀旧(retro nostalgia)的潮流还是?

Anna:是的,这样的游戏外观会带来一系列关于游戏的假设。人们会对某个特定时代的游戏有一些假设。如果你使用了任天堂娱乐系统(NES)的色彩调色板,就会带来相应的期望。比如「哦,这会像一个任天堂游戏。这可能会是一个困难的游戏。这可能是一个我需要收集物品的游戏。」诸如此类的假设。

受众有某种期望,这是很有趣的。因为有了期望,你可以与之游戏,颠覆它们或出人意料地使用它们。这对我来说非常有趣。

Jesper:这是否也说明这是一种有意为之的行为?如果你使用一个 3D 引擎并在有限的预算下制作游戏,它会显得像是一个小预算的游戏。但如果你的游戏与主流 AAA 级游戏的视觉风格相去甚远,那么玩家就会清楚这是一种有意识的选择。

Anna:是的,这是我之前所说的一部分。选择像素风格使得制作出的作品更容易看起来不错,因为人们会说:「哦,这是一个像素风格的游戏。挺好的。」他们不会像对待尝试写实风格的游戏那样严格地加以审视。

Jesper:在现代 3D 游戏中,很少有人从事实验性、政治性的作品,除了 Robert Yang 可能是个例外(校注:Robert Yang(杨若波)是一位学者,艺术家和独立的视频游戏开发人员,其作品经常探索同性恋亚文化以及视频游戏和艺术之间的界限。其工作涉及到社会学意义上反常甚至非法的性行为)。但对于你来说,这是不是也与 2D 与 3D 有关呢?

Anna:我认为从机制上来说是相似的,制作2D游戏所需的资源相较起来要少得多。在视觉和机制方面,制作 2D 像素游戏的资源需求都较低。

就从我的作品来说,对我来说,这是一种有益的选择。有很多因素促使我做出这些决定,因为我既没有能力制作外观非常精细、高分辨率的作品,也没有能力制作那种超级 3D 的作品。

Jesper:完全假设性地说,如果你有机会并且有一个资助人提供一百万美元让你制作一款现代 3D 游戏,这对你来说会很奇怪,还是很有吸引力?

Anna:哦,那很好。我很乐意。我本就想制作更具视觉多样性的数字游戏,但对我来说,既能设计游戏,又能制作和调整所有事物的外观,这对我很重要,而唯一可行的方法就是通过简单的像素风格。如果我的团队中有人能制作漂亮且高清晰度的图像,我会很乐意利用这一点。我并不会因为怀旧或认为像素是最好的而执着于像素。它们只是当我做这项工作时最好的选择和路径。

Jesper:好的,我觉得这是一个完美的结束时刻。

Anna:酷。

Jesper:谢谢你!

日 | 落译介计划 是媒介实验室落日间对一些有助于思考游戏/电子游戏的外文文本翻译和推荐/索引计划。(请查看网站 xpaidia.com/sunset-project/)。

游戏作者 Game-Auteurs 希望通过一系列的内容,认知和理解作为真实存在人的创作者的想法,由此,我们可以对电子游戏有更多更深切的认识,而非将其一味黑箱化,妖魔化。

Pippin Barr 访谈 | 我在做「特洛伊木马」

Tracy Fullerton 访谈 | 何为独立,何为实验

宫崎英高:现实晦暗如谜 | 落日间

感谢支持落日间的朋友们!

欢迎赞赏或赞助落日间 (xpaidia.com/donation/)