讀過《1984》的小夥伴,大概會對這款遊戲出現的許多設定及劇情會心一笑,因為它實在無處不在向《1984》致敬。Warm Lamp Games是《旁觀者》系列的製作者,他們作為一家俄羅斯的遊戲工作室,雖然自述僅僅是為了劇情,所以在遊戲中選擇極權國家這種體制下的社會來進行表達,但很難不讓人聯想到,俄羅斯與前蘇聯、民主德國及東歐國家的聯繫,還有這些國家的過往歷史。

而我一直認為,因為任何人都無法避免受經歷、環境影響,也都是由其所塑造的,那麼任何作品的產生,都絕非作者獨立的意識表達,而是集體意識在通過某個個體進行輸出。所以,對於他們的自述,我也是“嘿嘿一笑”

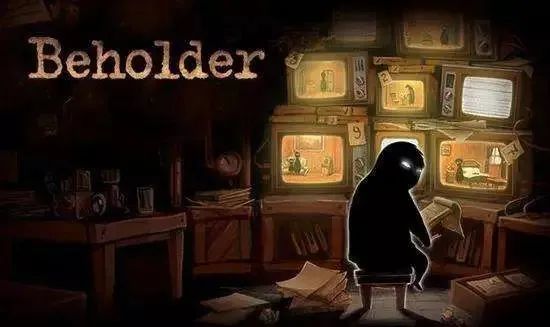

《旁觀者1》,主角是卡爾·斯坦,一個公寓大樓的管理員。表面上,當然是為了公寓的住戶提供服務,實際上,他的工作是監聽、搜索、盤查任何有可能威脅到政府權威的物品或違反政府的個人並向上級彙報——24小時全天候!卡爾之所以能夠全天候工作,是因為他被注射了一種抑制睡眠的藥劑,並通過隱藏在公寓各處的攝像頭完成工作——極權國家之所以能做到對社會全面的控制,是必須藉助於現代技術才可能實現的。所以,技術無罪,但絕不能濫用。如果我們玩這個遊戲,抱著“卡爾就是個猥瑣的偷窺狂”來想,那的確是錯怪他了。事實上,他有妻子和一對兒女,是隨處可見,非常平庸而普通的一箇中年男人。卡爾的所有行動決定,都是由玩家來選擇的。

但是,玩家在遊戲中,並感受不到家人的支持,更多的是負擔。——女兒因為長期生活在地下室感染了肺炎,命懸一線需要高價藥物治療,兒子不願意去當礦工,他上大學需要鉅額學費。妻子由於拮据的生活和患病的女兒鬱鬱寡歡,她為了照顧家人,還需要向卡爾索取各種物資。 也正是為了滿足家人的需求,卡爾必須履行來自上司或者其他人的各種任務,各方調度、見縫插針,用最小的代價獲得最大的收益。如果在限定的時間內沒有滿足家人的需求,女兒會病故,兒子被迫去當礦工並在礦難中喪生。 那麼,有些玩家也會認為:公寓裡的住戶們對卡爾而言,與其說是服務對象,不如說是“榨取對象”。接踵而來的,就是毫無道德底線的操作了。 所幸的是,遊戲並不是這樣設定的。開始不久,遊戲就讓玩家從住戶身上體會到了善意,曾經是高級知識分子的席默爾夫婦,分文不取地滿足了卡爾妻子和兒子的需求,送了他們燉鍋和昂貴的課本。之後,上司來了命令:調查並驅逐席默爾先生。——在這裡,玩家會感到很為難,從心態上,為之後的遊戲方式定下了一個基調。

“是絕對遵循上司命令,還是找個更為妥當的方式?”大部分的問題都會有多種解決方案,而每個解決方案又會帶來不同結果。解決問題的先後順序不同,也可能導致結局的改變,遊戲時間也是自動流逝的,越到後期,任務繁多,時間也越緊迫。所以,玩家做出任何選擇,都並不輕鬆。

正是因為這種設定,玩家不會一昧榨取住戶,而是不斷權衡利弊得失,最終會選擇一種自己良心上能過得去,同時不至於引來致命災禍的辦法。 在完美結局中,卡爾幫助了幾位重要的住戶,建立了自己在海外的朋友圈,也保住了家人的性命,最終在朋友的幫助下,逃離了這個可怕的國家。 而另一個的“完美”結局裡,卡爾留在國內,他管理的公寓通過了考核,成為完美公寓。國家為了“獎勵”他,決定以他作為藍本,複製出無數個“卡爾”出來……這,成為了《旁觀者2》的一個重要彩蛋。