在陸地上,我們通常用“公里”來描述距離,可一旦到了海上,就經常聽說“海里”,不知道你有沒有思考過這個問題:同樣都是測量距離的單位,為什麼在陸地上要用公里,而在海上就要用海里呢?其實“海里”作為航海中常用的距離單位,比“公里”的出現要早很多。

最新考古證據顯示,早在公元前6-7年左右,人類就已經開始用簡單的木筏或獨木舟渡海了,比如,大約4萬年前的時候,澳大利亞的原住民就由於某種原因,從非洲出發到達澳洲,那時候他們就是通過海上遷移的方式。

一直到公元前3000年左右,航海這件事變得越來越“正規”,不僅需要滿足日常出門的需要,還需要滿足貨物運輸的需要。當時,古埃及人已經能用蘆葦船在尼羅河和地中海上運輸貨物,而古希臘人和腓尼基人,在公元前2000年也造出了能夠承載20噸的木質商船。

這時候,航海家們面臨了一個巨大的難題,假如在陸地上,很容易就能找到一個位置固定的東西作為參考系,比如山川,河流,建築物等等,以此來估算一段時間內所走過的距離。

但是在茫茫大海上,四周到處都是水,而且水還會流動,就算你知道船相對水面移動了50公里,但實際上相對於原點,不能確定到底是前進了還是後退了,沒有參考系來測算距離,那到底如何才能知道自己走了多遠了呢?

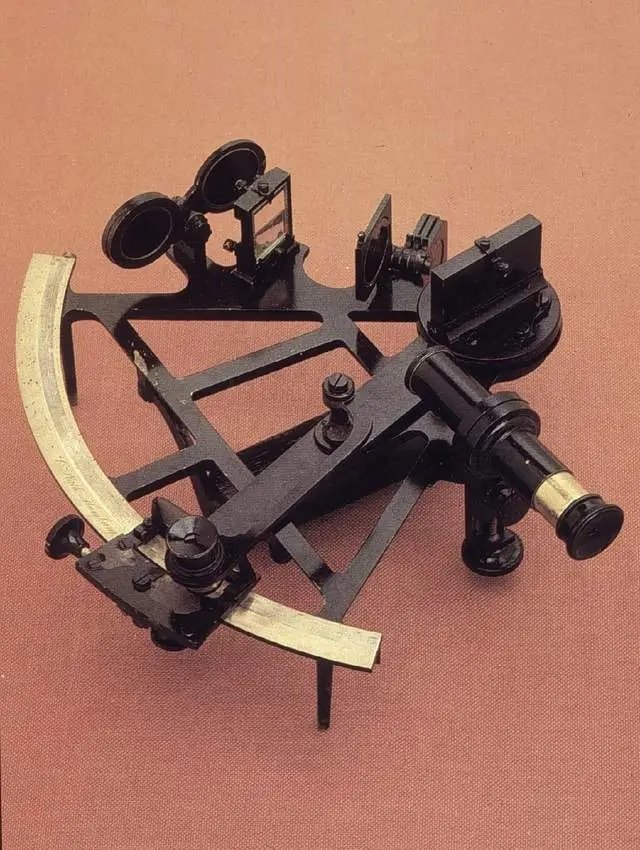

聰明的人已經想到了,就是用星星來當參考點,比如測量北極星的高度,或者太陽角度的變化,來估算船在地球上的相對位置,不過僅憑目測是不行, 水手們發明出了測量角度的儀器,精度能夠達到公里級別。

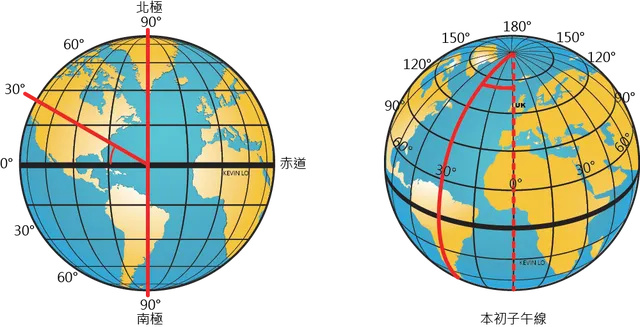

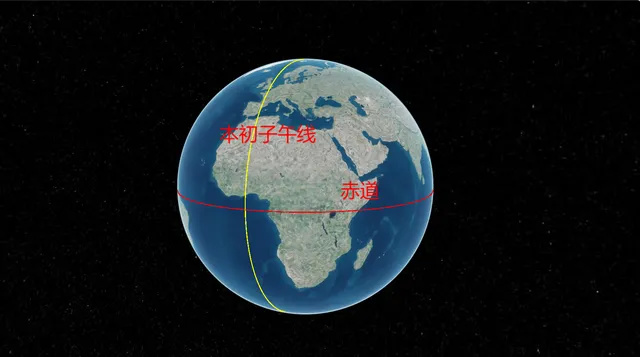

其實在這之前,人們就已經知道地球是一個球,後來隨著航海技術的發展,開始出現了“經緯度”這個概念,簡單來說,貫穿南北的豎線,就叫經線,橫穿東西的線就緯線,經緯度可以把地球劃分成一個球形的座標系。

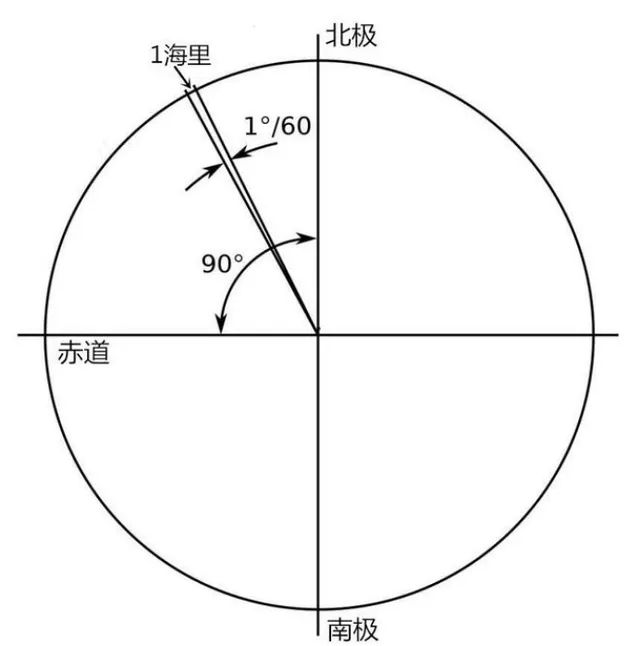

後來有航海家就發現了,既然每繞地球一圈,星空也會隨之旋轉一圈,如果可以用地球的“角度”來測算距離,將會方便很多。比如繞地球一圈是360 度,那麼一度對應的距離,就是赤道長度除以360,但這個數值太大了,用起來一點也不方便。

於是人們就又進行了細分,將一度分成了60分,這就才有了海里的定義,即“地球表面緯度1分的弧長”,所以嚴格來說,海里不是距離單位,而是代表地球角度的單位,只不過可以換算成船航行的距離。

公里是一個更“年輕”的單位,17-18世紀的時候,各國之間貿易往來較為頻繁,但各國之間不同的度量衡非常混亂,這點就讓他們交流起來更加困難,於是人們就開始想著統一長度單位。1791年,法國科學院正式將“米”定義為地球子午線(從赤道到北極的弧長)的千萬分之一。

1875年,《米制公約》簽署,公里作為1000米的單位逐漸普及,而公里就是千米,即1000米的長度。按照這個計算,一海里就等於赤道長度4萬除以360再除以60,等於1.8519公里。需要注意的是,地球並不是一個標準的球體,這就導致其規定的經線圈是橢圓形狀,圓上不同位置的海里長度也就自然不同。

比如,在赤道附近,一海里的長度為1.843公里,而在兩極地區的海里長度則是1.862公里。所以,不同的國家,由於地理位置不同,一海里對應的數值也就不一樣,美國的一海里等於1.85101公里,俄羅斯的1海里等於1.85578公里,不過,國際標準下“海里”已經統一定為 1852 米。

簡而言之,在現代航海中,船速仍以“節”(海里/小時)表示,而陸上交通則用公里/小時,無論是公里還是海里,都是針對不同的使用場景而制定的,這也正代表著人類的智慧!

本文由小黑盒作者:啊軒了個軒 原創

轉載請註明作者及出處