一直以來,遊戲本體論的研究都是西方遊戲研究的顯學。但在發展中國家,歷史原因、文化動因與制度特殊性使得我們不可能“只就遊戲而談遊戲”,而不可避免地要考慮到遊戲的社會影響。

本文圍繞著“遊戲能在社會中發揮何種作用”梳理了西方較為經典的遊戲理論成果,特別圍繞遊玩(Play)與遊戲(Game)的關係、牽涉到社會的本體論核心概念“魔圈”(Magic Circle)的國際學術理論進行批判性研討,以結合中國的狀況進行反思,並通過行動研究,展現發展中國家的“後發優勢”。

作者:劉夢霏

刊載欄目: 《當代電影》雜誌社《當代動畫》2024年第2期

原文鏈接:點擊跳轉

提要:一直以來,遊戲本體論的研究都是西方遊戲研究的顯學。但在發展中國家,歷史原因、文化動因與制度特殊性使得我們不可能“只就遊戲而談遊戲”,而不可避免地要考慮到遊戲的社會影響。本文圍繞著“遊戲能在社會中發揮何種作用”梳理了西方較為經典的遊戲理論成果,特別圍繞遊玩(Play)與遊戲(Game)的關係、牽涉到社會的本體論核心概念“魔圈”(Magic Circle)的國際學術理論進行批判性研討,以結合中國的狀況進行反思,並通過行動研究,展現發展中國家的“後發優勢”。

關鍵詞:中國遊戲理論 遊戲-社會研究 遊戲分類 遊戲化 遊戲正向價值 中國遊戲史

一、Game or Play?

在社會中定位遊戲的功能

(一)玩家-規則-世界:遊戲本體論的“共識”

要理解遊戲能在社會中發揮何種作用,我們首先要理解“何為遊戲”。在與本文同系列的對阿爾薩斯教授的訪談中,他談到“‘遊戲’(game)是一個浮動的能指(signifer)……遊戲中現象實在是太多樣化了,我們無法用某一種模型或理論框架來捕捉它”。無獨有偶,同為北歐學者的弗蘭斯·邁爾在《遊戲研究導論》中也表示“遊戲研究的主題的滲透性太強……我們並不認為存在著一個關於遊戲的絕對正確、不能從任何角度被駁斥的定義。”(1)

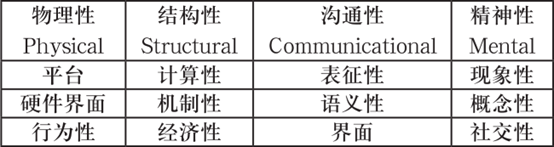

這一說法的背景是遊戲研究(Game Studies)作為一個領域建立(2)之後,遊戲本體論(Game Ontology(3))在西方蓬勃發展,誕生了數種遊戲的本體論。一旦對其進行要素的共性分析,就會發現本體論之間的矛盾幾乎難以調和。為建立一套合理的框架,阿爾薩斯教授提出,我們需要建立“元本體論”(Meta-Ontology)架構,並從物理性、結構性、溝通性、精神性四角度對現有的遊戲本體論進行梳理(見表1)。(4)

表1.阿爾薩斯元本體論模型層級細分表

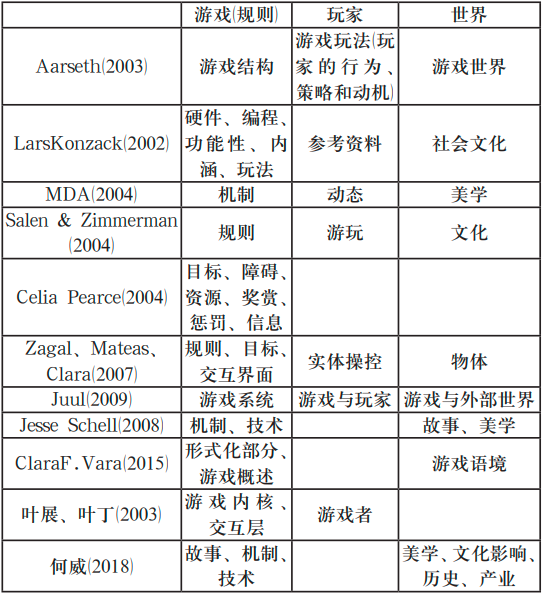

這樣的元本體論使我們面對紛繁的遊戲本體論理論模型時能有一套行之有效的分析框架。然而對於本文主題“遊戲的社會功能”這樣具體的主題卻並不適用。阿爾薩斯的元本體論架構的另一個重要發現,是基於維特根斯坦的“家族相似性”原理,展現出遊戲本體論可以通過描述性模型,而非定義性模型來進行描繪。意即,並非“擁有了這些特性的就是遊戲”,而是“我們觀察到的遊戲具有這些特性”。這樣一來,就可以使用元本體論的方法,圍繞具體主題進行聚類整理了。根據研究,最適合本文主題的是阿爾薩斯2003年提出的規則-玩家-世界的三分模型。(5)我們因而基於這個分類,統合了現有的流行本體論,繪製了表2。

表2.從規則-玩家-世界三分所做的遊戲本體論聚類分析

表2都是圍繞著“Game”所做的定義與結構切分,我們可以從中看到:

第一,幾乎所有學者都圍繞著遊戲的規則,或足以表現遊戲規則的遊戲界面(遊戲的形式化部分)進行了討論。由此可見,遊戲的規則是遊戲本體論最重要、最核心的部分。

第二,部分學者在討論遊戲本體論時,討論到了玩家的影響,重點在於玩家的動態操控對遊戲本體的實現。若我們引入與文學、電影等媒介的綜合對比,則會發現,與相對被動的“觀眾”“讀者”相比,主動的“玩家”可能是遊戲最大的特點。

第三,大多數學者在討論遊戲本體論時,都牽涉到了“世界”。不過,學者們的重點會依據他們對遊戲理解的不同,而在討論遊戲世界時分別指涉遊戲內虛構世界的種種設計,或是現實世界的文化與產業影響(如阿爾薩斯、朱爾、康薩克)。

總的來說,如果說上文所總結的第一和第二條的重點是遊戲的媒介特點的話,第三條所處理的就是我們作為社會一員而不得不思考的主題:世界與遊戲,或者說社會與遊戲的關係。與極為清潔、高度一致的前兩類不同,學者時而指涉虛構世界,時而指涉現實世界的狀況,揭示出在這一問題上存在著不小的分歧。

(二)Game or Play,遊or戲?

這種分歧本質上是因為在西方,特別是在英語環境下,game與play這兩個概念是分開的。(6)在學術翻譯中,我們將前者翻譯為“遊戲”而後者翻譯為“遊玩”。(7)遊戲研究與遊戲設計的經典教科書《遊玩規則》(Rules of Play)中將Play定義為“一種在更嚴格的結構之下的自由行動”,而Game定義為“玩家處於人造衝突之中的一套體系,以規則為特點,可帶來可量化的結果,(8)並提供了一張圈層圖展示這兩個概念同為名詞時的相對大小,因為遊玩(Play)更鬆散,所涵蓋的人類行為更廣,我們通常認為它比遊戲(Game)更大。

由於學科發展的歷史原因,關於遊玩的研究更早。赫伊津哈1938年通過《遊戲的人:文化的遊戲成分》(9)一書開啟了遊玩研究(Play Studies)的領域。他提出,就好像我們是智人(Homo Sapiens)一樣,我們所有人實際上都是遊戲的人(Homo Ludens)。他指出“遊戲,是特殊的行為方式,是有用意的形式,是社會功能”。(10)那麼,遊戲能起到何種社會功能呢?赫伊津哈認為,“人類社會的重要原創活動從一開始就全部滲透著遊戲……文明生活的重要原生力量——法律與秩序、商業與利潤、工藝與文藝、詩歌、智慧與科學,都源自神話和儀式,都根植於遊戲的原始土壤中”,隨後,他還大膽地宣稱,不是要把遊戲歸入文化或者強調遊戲的文化性,而是要“把文化歸入遊戲類別”(sub specie ludi),要指出“遊戲與文化確乎彼此滲透交融……我們的全部意圖就是要表明,真正、純粹的遊戲是文明的重要基石之一”。(11)

赫伊津哈開啟的遊玩研究很自然地討論遊玩的行動如何通過儀式影響社會,且往往覆蓋到人類學、民族誌等現實中的遊玩行動(12);而更晚近的、千禧年後才誕生的遊戲研究則將自己與遊玩切割開,試圖更乾淨地只討論數字遊戲及其先驅。

實際上,西方能將遊玩與遊戲分開討論,部分地也是因為遊戲產業的發展以及遊戲本身從文化之中汲取能量的通路是通暢的,因而可以容納更細緻的研究。在所有的形式化定義中,最值得我們注意的是法國學者羅傑·凱盧瓦於1958年,在赫伊津哈的道路上所做的進一步闡發。他建立了一個矩陣,將人類的複雜遊玩形式歸入四個主要類別:Agon-競爭類遊戲、Alea-機運類遊戲、Mimicry-模仿類遊戲、Illinx-眩暈類遊戲和一個由兩極組成的連續統之中,這兩極來自於他從古希臘語及拉丁語中打撈的兩個概念,一端是戲耍(Paidia,一種隨心所欲的狀態,接近遊玩),一端是技遊(ludus,一套強制、專斷的規則體系,接近遊戲)。(13)四個類別中的每個類型都存在著從鬆散遊玩到嚴格規定的遊戲之間的變體與子類型。

戲耍-遊玩(Paidia-Play,簡稱戲遊)與技遊-遊戲(Ludus-Game,簡稱遊戲)構成的連續統特別值得我們注意。從本文的論題來考慮,最核心的問題就是,從何時起,又是為何,鬆散的遊玩要演變為嚴格規定限定的遊戲呢?

筆者認為,規制化(institutionalization)在其中起到了重要的作用。不難看出,戲遊是相當個人化的,它的自由、隨心所欲的特點,都在於這是一套在玩家內部的遊玩狀態。一個在海邊玩沙子的人可以毫無目標,也不遵循任何規則,只是自由地玩耍。然而,當有“他者”加入遊戲,遊戲從私人向公共領域轉換之時,規制化的過程就會出現。原本自由的玩沙子的人,需要跟加入遊戲的其他玩家商量一套雙方都能接受的規則,擬定好像“搭海灘上最高/最醜的沙堡”或“消滅其他人搭的沙子建築”這樣的目標與結局方式,遊戲才能在兩個人之間存在。哪怕遊戲的協約是“我們就這麼瞎玩”,這也是一種實質上的規則。

換言之,遊戲規制化是為了方便社會協同。戲遊成為了遊戲,是因為有規則才有社會;一個人的遊戲不需要規則或者結果也可以運行;宣之於口的規則和命名了的遊戲,說到底是為了社會。強制、專斷的遊戲體系本身就是社會規制;換言之,社會性天生就是遊戲——強規則體系的ludus-game——的本質屬性。

若我們回到赫伊津哈的原書,會發現他的母語荷蘭語中,遊玩與遊戲是一個詞(Spel)。換言之,英文世界對於Play和Game的區分,以及這兩個領域在進行本體論研究時有意為之的區隔,也許是完全無益的紛亂肇始。

赫伊津哈在《遊戲的人》中做出的最主要發現之一,是儀式是遊戲的等價物。若我們從社會功能的角度理解儀式,它本來就是為一系列動作賦予符合社會價值觀的反饋。遊戲是儀式,是因為它本質上就是由玩家與規則系統互動而生的動態行動體系。遊戲“戲假情真”的本能作用,以及塑造宗教、民族、文化等身份認同的作用,(14)實際上都是戲遊-遊戲一體自然帶來的社會影響。將遊玩與遊戲分開,在不同的領域加以研究,實際上天然地破壞了遊戲自生的社會影響。

傳統媒介中,我們可以把受眾研究與文本研究分開,但遊戲其實對所有的傳統本體論結構提出了挑戰:遊戲的本體論,是一種流動的、文本無法抓住的結構,因為它有一大部分是在玩家的精神世界進行的,遊戲存在於動作之中。靜止的遊戲,不過是一套代碼,它並不真的“存在”。如果嚴謹論證的話,遊戲存在於玩家開始玩遊戲的那一刻,單純的視覺符號與文本符號所展現的,永遠只是遊戲物質性的部分,是它的“外部”,而不是它的實質。

也就是說,如果我們為遊戲改進本體論結構的話,它勢必不是乾淨切割的實驗室標本切片,而一定是一種拖泥帶水的體系。赫伊津哈是對的,重要的從來不是遊戲,或者遊玩。重要的是“遊戲的人”,是作為一個整體的“遊戲-人”。

(三)赫伊津哈-凱盧瓦悖論:玩家能否穿透魔圈?

已有的本體論研究,特別是赫伊津哈-凱盧瓦的討論,就是沒有考慮到這種遊戲-人的整體,而產生了一個致命的謬誤:他們的遊戲沒有功能,因為他們的玩家沒有記憶,也似乎沒有穿透魔圈(Magic Circle)(15)的能力。凱盧瓦強調所有的遊戲“結束時的狀態與其開始時的狀況別無二致”,(16)並以此作為遊戲“非生產性”的證據,而忽略了玩家本身的主動性,以及玩家會將記憶與技藝一同帶出遊戲的魔圈的可能性。

實際上,如果玩家真如赫伊津哈與凱盧瓦所承認的一樣主動,他們的遊戲經驗就不會只停留在遊戲之內,而是會自然地被帶出魔圈,成為他們生活的一部分。若非如此,遊戲就會永遠是兒戲和消遣,而不可能成為人類文明社會的所有社會規則的根基。

就這兩位前輩所關心的“遊戲精神”,或從玩家的品德培育來說,如果玩家的改造僅限於魔圈之內,那麼凱盧瓦最看重的“遊戲所貫徹的將行為與結果區分開的超脫精神……遊戲調用個人所具備的優勢、最大限度的熱情、客觀存在的機遇、冒險的勇氣、審慎的謀略、以及綜合運用上述各項的能力······”(17)乃至“把現實視為遊戲,以從容姿態摒棄狹隘、貪婪與仇恨······的文明的作用”(18)就不可能實現了。

這種悖論的產生,正是因為兩位理論家為了維持遊玩/戲的純潔性,(19)為了讓遊戲滿足“以完美的情境取代日常的混雜狀態”的狀況,強行剝離遊戲的社會性而造成的後果。

理解遊戲中魔圈的本質,對我們正確理解遊戲的社會作用至關重要。在《遊玩規則》一書中,薩倫等提到,當“遊戲被當作文化環境,一種與真實世界環境並行的環境”之時,“魔圈會整個消失,遊戲本身會與(現實)環境處於同一圈層”。這看起來是對遊戲規則的挑戰,但實際上,儘管在實境角色扮演遊戲(LARP)、遊戲化場景及各種融合性的遊戲體驗中,魔圈的邊界會受到“模糊、轉換、融合到現實環境中”,但“決定性的遊戲結構依然完好無缺”。(20)

一方面,遊戲確實具有獨立於現實的規則體系,處在單獨的魔圈之中;另一方面,那魔圈實際上又是多孔的、滲透性的軟壁,能夠允許“遊戲嵌套於生活方式、媒介、意識形態、歷史,以及一系列社會背景之中”。(21)更不用說,自2015年以來,隨著Pokemon Go等LBS地理定位為基礎的遊戲開始流行,數字遊戲正式進入虛實相濟的新紀元:虛擬世界的規則開始指引玩家在現實世界的行動。社會進入了魔圈之中;在某種意義上,遊戲的邊界變成了社會的邊界。魔圈成為了社會本身。

遊戲天然就具有社會性,遊戲行動本身就是在形塑現實。而這帶來了新的機遇與挑戰。為了抓到寶可夢而在現實地圖上進行的真實物理位移既帶來了Ambient play(22)的新概念,帶來了虛實相濟的遊戲體驗幫助身體鍛鍊、文旅探索、拉動現實經濟的可能,也使得玩工(Playbor)(23)及偽裝成遊戲的現實剝削成為平臺資本主義時代“新異化”的惡魔。

二、遊戲-社會本體論的文化獨特性?

中國遊戲何以發揮社會功能

(一)遊戲進入社會的“第二次生命”

要對遊戲的社會功能趨利避害,就需要我們準確地使用理論工具。而這就會自然帶來一個問題:遊戲-社會本體論是否具有文化獨特性?換言之,西方遊戲本體論的研究,是否能指導我國的社會實踐?

實際上,如果我們承認了遊戲的魔圈就可以是社會本身,從社會功能的角度進行思考,就會發現,數字遊戲具有兩次生命:第一次是我們在第一部分見到的所有本體論學者所積極分析的“作為作品/商品”的生命;第二次生命則是在遊戲賣出一段時間,進入到社會與文化中之後,作為一種數字文化遺產而具有的生命。

如果只討論第一次生命中的遊戲作品,那麼本體論是不具有文化獨特性的。無論何種文化中的遊戲,都是由玩家所執行的規則體系而落實的行動體系。但是,若我們討論到遊戲進入社會後的第二次生命,那麼社會環境中的遊戲無疑就具有文化獨特性了。

那麼,中國的遊戲環境,是否具有文化獨特性呢?文化要素是否會影響遊戲在中國發揮社會功能?抑或在起作用的是其他因素?接下來,我們需要對中國語境下進入到社會的遊戲的作用進行理解與思考。

(二)在中國被矮化的遊戲:“君子不戲”v.s.“文明基石”

在中國這樣大的遊戲經濟體中,以“中國並非遊戲大國”來開展論述,是有冒犯性的。但事實如此。我們雖擁有一個三千億的產業,(24)但以遊戲產業的文化影響力、社會版圖來看,中國遊戲起到的文化功能卻相當有限。

在中國,遊戲是“小”的。一方面,它與“兒戲”常混為一談,在最好的情況下也是被寬容忍受的消遣。我們習慣性地認為遊戲屬於青少年,甚至通常不認為成年人是遊戲的主體。另一方面,遊戲作為文化來說,也是小的。中國的數字遊戲是實質上的大眾文化,文化地位上的“亞文化”。對中國的大多數知識分子來說,遊戲只是商品,沒有文化。我們重視遊戲在社會引發的影響,以“成癮”形容遊戲對人的強吸引力,卻從內心深處不認為遊戲能夠承載文化價值。

日前版署出臺的《網絡遊戲管理辦法草案(徵求意見稿)》中,第三條[基本原則]開宗明義,網絡遊戲要“堅持社會主義先進文化前進方向、堅持把社會效益放在首位”,隨後緊跟的遊戲產業的主要任務,就是“堅持保護未成年人優先”,甚至放在“弘揚社會主義價值觀”之前。遊戲產業的管理辦法的基本原則不討論產業的健康發展,不討論遊戲的創作問題,而特別針對青少年來“卡脖子”,就是因為在中國文化裡,遊戲“不成熟”。

因為遊戲“不成熟”,中國知識分子對其充滿偏見與鄙夷,不認為遊戲是文化,因此也就既不參與到遊戲這一載體的創作,也不利用遊戲承載與表達價值。遊戲成為了某種奇妙的只有遊戲人能登陸和建設的“文化月球”。這個社會的其他人似乎都既沒興趣,也無法加入這一媒介的創作,但與此同時還保留著指責和禁止這個媒介的權利。

這種境況既有世界通行的原因——遊戲的數字形式激發的新媒介恐慌,也曾在20世紀末期的美國、歐洲、日本,引發種種“教唆青少年暴力、色情”的道德指摘。此外,遊戲在大眾認知中作為消遣娛樂的最有吸引力的媒介形態,在資本主義的工作倫理(work ethic)下,也曾因為佔用了工作時間而受到主流言論的牴觸。

不過,在中國,我們對於遊戲的態度的確額外嚴苛。筆者2014年曾做過關於《二十四史》中的“遊戲”概念在何種語境下、由何種人言說、遊戲者的社會評價如何的研究。(圖1)當時研究的一個核心發現,就是儒家文化對於遊戲的概念,包括語詞、文化地位、道德評價上,都是貶義的態度。《二十四史》中游戲的主體—“亂國佞臣、僕、妾、奴、昏君、亂臣、正面人物的幼兒時代”以及《資治通鑑》中的龍,充分體現了一種針對遊戲的文化預判:遊戲屬於動物層面的行為,從根本上來說要低於文化;遊戲的成年人絕非聖賢,甚至都不能算合格的社會成員:君主凡遊戲者必為昏君,或本身是番邦蠻王。對中文中與遊戲相關的字,例如戲、嬉、玩、耍等字的詞源學分析,也能使我們意識到我們文化中對遊戲的認識。筆者將其概括為“玩物喪志,君子不戲”。(25)

筆者認為,這種對遊戲的負面認識和儒家“修身齊家治國平天下”的集體主義傾向是有直接關係的。遊戲是非常個人化的體驗;非玩家往往難以理解玩家對於遊戲的執著,因為他們本就處於兩個不同的世界。但是,對於一個有集體主義傾向的文化來說,其中的部分個人脫離開儒家的世界,沉浸於遊戲的魔圈之中是不可接受的;吸引這些人沉溺其中的遊戲自然也就是不可原諒的。

中國文化中的另外幾支,例如道家和佛家,對於遊戲的態度則略有不同。佛教將遊戲作為自由的表徵,強調佛菩薩“遊戲神通”“遊戲度人”,這種態度與古希臘關於遊戲的一種看法頗有相呼應之處;道家傳統與文人雅士們,則在個人生活的層面具有遊戲般的人生態度,並不排斥樂趣與享受,也常有各種雅戲怡情,《紅樓夢》裡的詩社、酒令,李杜都寫詩讚頌的鬥雞就是其中幾例。

中國文人達則兼濟天下,窮則獨善其身。儘管在廟堂之上,他們縱橫捭闔,憂國憂民,當他們退回個人的世界的時候,他們當中的很多都是“遊戲的人”。例如在文人們生活中處於核心地位的作詩作詞,本就是遵循規則,利用有限的漢字,塑造出無限的豐富體驗的文字遊戲;作詩唱和,則是帶有社交性的文人雅戲。古代的六藝,禮樂射御書數,其中大多都具有遊戲性,或乾脆就是遊戲。

當儒家對於遊戲的負面看法得到覺知時,我們就會發現,遊戲絕不“小”,而是一種一直在塑造文化的精神性的動力。這正說明了我們的第二個論點,實際上,遊戲是“大”的。它是人類無法抹消的本能,是人類塑造文明的方式,是數字社會中最具統合性、最重要的數字媒體;在一個日益虛實相濟,遊戲化系統彌散到生活中的世界,遊戲素養(Game Literacy)——一種“遊戲者批判性認識遊戲,社會各界批判性認識與利用遊戲的認識與行動體系”(26)便成為數字公民最重要的立身之本。

作為世界上最大的遊戲經濟體,擁有連續而龐大的文化遺產的中國,不應再坐視這種文化上的“錯位”與“失衡”繼續發生。接下來,我們回顧歷史,將從產業角度理解中國遊戲的發展及其特點,從而更好地定位中國社會中游戲的位置。

(三)有“法”無“道”,有“技”無“藝”的中國遊戲產業史

中國遊戲產業已近而立之年,但在文化表達上,卻仍然青澀。實際上,中國遊戲人缺乏將藝術(art)與科學融合一體,具有手工業操練特點的“技藝”(craft),目前可謂有“技”而無“藝”,有“法”而無“道”。

在中國的語境之下,遊戲的發展受到文化的束縛,儒家“君子不戲”的觀念限制了遊戲的理念在知識分子群體中的展開,也幾乎掐滅了遊戲從中國文化中汲取創作表達能量的通路。20世紀90年代末,被一紙公文、市場不規範、盜版橫行,以及網絡遊戲的新經濟模式而壓死的中國單機遊戲產業,曾有過《赤壁》《秦殤》《大唐詩錄》《中關村啟示錄》這樣從中國本土文化中汲取能量的作品。但先行者們戛然而止的探索,配合上知識分子的不理解、遊戲檔案與歷史保護的滯後,也使得中國遊戲的“文脈”近乎蕩然無存。

在這片文脈喪失的“焦土”上湧現出的下一代中國遊戲人,才是當下產業的主流。網絡遊戲,以及中國遊戲人通過聰明才智,後發而領先群倫的持續服務型商業模式,成為了中國遊戲產業的立身之本。中國遊戲的商業成功是在淺薄文化地層上野蠻生長而得來的艱苦果實。遊戲不再是90年代的“創作”,而變成了一種“開發”,一種基於買量算法的“渠道推廣”,變成了流行機制的互相借鑑與組合,而這對於提升知識分子與大眾眼中游戲的文化地位顯然沒有太多幫助。

只有“製作”而沒有“創作”,會導致中國遊戲人同時缺乏文化自信與文化自尊。即將而立之年的中國遊戲行業,本身也開始謀求創作向的突破與轉型。此外,發展中的數字社會要求遊戲發揮正向價值,但比起一葉障目的“青少年防沉迷”,比起徒勞無功地強行把“大”遊戲塞進“小”框子,我們更應該做的,是在這一歷史節點,立足於中國文化與思想的富礦,借鑑西方遊戲產業與遊戲學術的經驗,科學地對遊戲,以及遊戲的社會功能進行反思。

(四)基於經濟模式分類遊戲,科學發揮社會功能

結合前述內容來看,中國遊戲可以說同時兼具“低遊戲素養”與“強社會期待”於一身。這兩者的結合使得西方遊戲學術傳統中的遊戲批評、遊戲分類學都成為了某種亞文化專精知識;遊戲正向價值所欠缺的前置知識太多,使得中國知識分子與公眾都無力改變遊戲的現狀;而年輕的中國遊戲產業還沒有完全誕生屬於自己的遊戲知識分子;遊戲人的社會關懷與創作思考都不夠;可以自然發揮積極社會影響的遊戲,數量還不多。

在這種狀況下,要發揮遊戲的社會功能,最主要的途徑就是遊戲素養教育來“開民智”,促進民眾認知從“小遊戲”向“大遊戲”轉變。而這又需要更多概念工具的幫助。畢竟,並不是所有遊戲都有第二次生命;也不是所有遊戲都值得發揮社會影響。

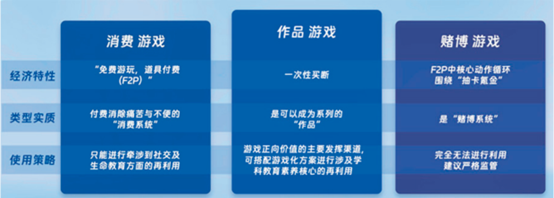

筆者因而遵循馬克思主義中“經濟基礎決定上層建築”的判斷,按照遊戲被售賣的經濟形態,將遊戲分為作品遊戲、消費遊戲、賭博遊戲;同時,基於經濟性質而進行的劃分,也可以指導我們在社會層面針對遊戲的“第二次生命”進行利用與再利用(如圖2所示)。(27)

圖2.基於經濟特性而分類的作品遊戲、 消費遊戲、賭博遊戲

一次性買斷的遊戲是單機遊戲玩家、主機遊戲玩家常見的遊戲形式,這也是在目前缺乏廣泛起效的遊戲分級體系的狀況下,可推薦給家長、教師的一類遊戲。一方面,這類遊戲購買之後沒有後續消費,不易引發家庭糾紛;另一方面,這類遊戲比較符合“作品”而非“商品”的創作邏輯,玩家購買遊戲後,開發者就可以獲得收益,因此有很多精雕細琢的作品,也容易形成系列。這類遊戲特別適合作為生命教育的入口,也是美育、德育、各種素養教育的完美載體,能給玩家帶來審美、知識、見解、個人成長方面的提升。這類遊戲當中,有不少大作可以與文學名著帶來的體驗相提並論,其上手難度和對玩家的要求也相應提升,是提高“遊戲素養”的重要一環。我們可以將這類遊戲稱為作品遊戲。

回看20世紀90年代的中國遊戲產業,會發現當時的大部分遊戲都是這樣的遊戲。從社會功能的角度來看,作品遊戲與文學、電影的“經典”類似,是價值觀的承載者,是可以培育下一代審美的數字文化遺產;更重要的是,因為第一部分討論過的多孔的魔圈,以及遊戲-人的綜合狀態,作品遊戲中玩家積極行動帶來的冒險,可以帶來某種具有存在主義特性的、通過行動而展現的意義感,從而部分地將玩家變為某種健康的“機器中的狩獵採集人”,進而從量化的、以結果為導向的工業社會的異化中解放。(28)

F2P(Free to Play,免費下載,道具付費)遊戲目前在移動平臺上最常見,大多數國產流行手遊都屬於這個類型。實際上,“免費的才是最貴的”。這類遊戲中的商品不是遊戲,而是玩家。更具體地說,是玩家的時間和金錢。從開發者的角度來說,要到玩家開始遊戲併產生消費之後,才能獲得收益,消費點才是真正的收益點。因此,這類遊戲往往擁有一系列精心設計的消費點,或者說,是故意營造的痛苦與不便,玩家必須通過付費,來消除這些痛苦與不便。這一類遊戲,可以稱作消費遊戲。(29)

在消費遊戲中,所有的“免費”都是有代價的。例如用金錢兌換的遊戲幣來縮短遊戲裡的“建設”或“戰鬥”進程,本質上還是花錢買時間,不過與前文所說的直接購買遊戲時間不同。直接購買遊戲時間的遊戲,體驗是連續的;用金錢兌換時間的遊戲,則會通過頻繁打斷玩家的遊戲體驗,達到讓玩家痛苦的目的,玩家不得不一次又一次地付費來“加速”。一天只有24小時,在遊戲中花錢充時間其實是有上限的,但用金錢兌換時間是沒有上限的。這種消費可以持續不斷地進行,給開發者帶來持續收益。消費遊戲的商業模式,有時被稱作GAAS(Game As A Service,持續服務遊戲)。

由於這類遊戲的主控權在開發者手裡,普通人較難對消費遊戲進行教育方面的再利用。當然,消費遊戲是很多成年人的消遣,有一定的社交功能,也有健康的發洩作用,可以促進身心健康。只要對未成年人設置合理的遊戲時間,消費遊戲是可以存在的。不過,從社會功能來論,消費遊戲本質上是一套迷你數字資本主義體系,而且往往是平臺資本主義的完美工具。通過操弄遊戲中的符號,以及使用一種本身具有異化特性的加速時間模式,消費遊戲塑造了某種靠金錢維繫的、永不落幕的消費天堂。當這種特性與持續運營的服務體系結合時,這類遊戲往往會出現明顯的“玩工”特性,在“上班打卡”般維繫“日活躍度”“月活躍度”的持續服務體系的引誘下,玩家不知不覺成為了被異化的消費主義養料。

如果說,花錢購買遊戲幣兌換遊戲時間還算是一個對玩家相對無害的設計,“開戰利品箱”(Lootbox)則是真正“作惡”的遊戲設計。它將玩家在常規遊戲中可以通過技巧、努力和才智獲得的東西,變成靠幾率的賭博。這類遊戲表面上有敘事線,有戰鬥系統,但它們的核心動作循環卻是靠“開箱”取得的強力道具卡牌來堆數值。2018年,基於遊戲學者的研究,(30)歐盟已將可兌換為現實貨幣的開箱機制定為賭博機制,加以嚴格監管。我們將以“開箱”為核心的F2P遊戲稱作賭博遊戲。

賭博遊戲不斷破壞遊戲的社會形象、造成代際矛盾,應當受到嚴格監管,在分級體系中也應劃為禁止青少年進入的最高一級。從社會功能來看,賭博遊戲之中的玩家很難說是處於“遊戲的人”的狀態。作品遊戲解放性的主動行動、消費遊戲中社交與消費帶來的滿足,都讓位於一種花錢買幾率、聽天由命的被動狀態。賭博遊戲的玩家與其說是玩家,不如說是賭徒;他們失去了積極的遊戲動機,不斷消費投幣所換取的並非拯救世界的機會,而是“為了繼續玩下去:為了待機器的迷境(Zone)裡,把一切都忘掉”(31)的消極心態。

從作品遊戲到消費遊戲,再到賭博遊戲,遊戲本身的藝術性是遞減的,遊戲作為斂財工具的經濟效用卻是遞增的。要讓遊戲發揮社會價值,確實還需要我們基於科學研究,對不同經濟模式的遊戲進行不同層次的再利用。從這三類遊戲來看,可以說真正擁有進入社會後的“第二次生命”的,只有作品遊戲。消費遊戲與賭博遊戲實質上都是持續服務系統,它們的“第一次生命”只要在運營,就不會終結。因此,從某種程度來說,這些遊戲也完全無法進入第二次生命循環。

三、中國模式,抑或是發展中模式?

基於經濟基礎重新分類的遊戲,以及在此分類體系上進行的針對“第二次生命”的社會功能的利用與再利用的思考,只是中國背景,或者說低遊戲素養社會背景下開始建設遊戲-社會本體論的開始。

我們探討了遊戲本體論在不同文化和社會背景下的適用性,並著眼於中國遊戲產業的發展和社會作用。通過對西方經典遊戲理論的批判性理解和結合中國本土文化與實踐的探索,我們構建了一個基於經濟基礎的遊戲分類框架,強調遊戲在社會中的第二次生命和正向價值創造。在探索中,我們發現,對發展中的遊戲產業來說,剝離社會功能、精準切割的遊戲本體論是難以發展的;反過來,從一開始就將魔圈的彈性考慮在內,讓遊戲自然發揮社會功能,反而可以帶來結合產業、監管、社會各部門,以及學術的新的理論與實踐的可能性。

但是,在探索中我們也產生了新的疑問。雖然是基於對中國本土文化的檢視而探索遊戲的社會作用,但最後生成的模式與其說是中國文化的,不如說更符合社會主義初級階段的“發展中”模式。換言之,這次理論探索似乎反過來確證了“遊戲的人”不是專屬於某一個文化的,而是具有普世性。

其他潛在疑問還包括遊戲素養的發展程度與所在社會的發展階段之間的關係。在資本主義制度更發達、或更貧弱的地區,文化要素會否起到更大的社會作用,抑或文化要素根本在遊戲的社會影響中不起作用,這些問題還有待方家探索。

越是在發展中國家,遊戲與社會之間的互動——無論正向或負面——就越容易被放大。儘管與海外相比,遊戲研究在中國的學科建制與規制化發展都非常初步,但由於產業仍在發展,遊戲學術以及遊戲正向價值的理論、觀點與範式也更容易通過遊戲檔案館這樣的公益-學術機構,而實現對行業、社會的多層次“穿透”。也因此,將社會視角包容進遊戲本體論,從社會實踐中逐步踐行的研究範式,可能反而是發展中國家可以為世界遊戲研究貢獻的一種理論與實踐上的“後發優勢”。

註釋

(1)Mayra F, An introduction to game studies, Sage Publication, 2008, p.31.

(2)其標誌是2001年阿爾薩斯教授在北歐建立遊戲研究(Game Studies)期刊並撰寫發刊詞“Game Studies Year 1”,該領域因此而得名。

(3)Ontology一詞源自希臘語,由“ont-”(存在)和“-logy”(學科)兩部分組成,字面意思是“存在的學科”。在哲學中,本體論(ontology)是研究存在的本質和基本結構的學科。Game ontology則是研究遊戲的本質及其基本結構的學問。

(4)Aarseth, Espen and Pawel Grabarczyk, “An Ontological Meta-Model for Game Research.”,DiGRA Conference, 2018.

(5)Aarseth, Espen,“Playing Research: Methodological approaches to game analysis.”,Proceedings of the digital arts and culture conference, Australia: Melbourne, 2003.

(6)從赫伊津哈到阿爾薩斯,從語言學角度討論遊戲概念以理解背後的文化觀念已成為一種慣例。並非所有語言都用兩個詞表示這兩個概念,在一些語言,如法語、荷蘭語、挪威語中,game與play是用一個詞來表示的。

(7)將play譯為“遊玩”,是對中文語境中的遊戲概念經過考量後的選擇。中文的“戲”接近於英文的game,是有規則之遊戲;而play既是動詞又是名詞,其實更接近中文的“玩”,但為與兩個字的“遊戲”對偶,同樣加上“遊”字。其實,中文的“逍遙遊”概念中的“遊”,也很接近遊玩的那種精神性的抽象自由狀態。

(8)這當然只是本體論提供的一個定義。我們並不認為這套定義是絕對正確的,在此只拿它作為一種代表來說明這兩個概念的大小。

(9)由於中文學界此前對遊戲研究所知較少,目前所有版本的《遊戲的人》中都把play翻譯成了“遊戲”,從而造成遊戲與遊玩的概念在中文中難以區分。本文不同意這種混淆,但考慮到讀者的閱讀體驗,涉及該書時延用已有翻譯。

(10)[荷蘭]約翰·赫伊津哈《遊戲的人:文化中游戲成分的研究》,何道寬譯,廣州:花城出版社2007年版,第4頁。

(11)同(10),第5—6頁。

(12)較出名的研究如格爾茲關於巴厘島鬥雞遊戲與社會結構的研究。

(13)該書已有官方中譯本,此處翻譯均遵循中譯。

(14)詳細論述參見劉夢霏《遊戲入史:自然祭司德魯伊形象的古今變遷研究》,清華大學歷史系博士論文,2019年。

(15)魔圈是赫伊津哈的核心概念,指被遊戲的規則所圈圍出的單獨的時間與空間。維護遊戲純潔性的理論家,特別是凱盧瓦強調魔圈完全獨立於現實,遊戲不會對現實造成任何影響。

(16)[法]羅歇·凱盧瓦(Roger Caillois)《遊戲與人》,餘軼譯,北京:北京聯合出版公司2024年版,第12頁。

(17)同(16),第x頁。

(18)同(16),第xi頁。

(19)關於赫伊津哈維持遊玩“純潔性”的論述,也受到了Ehrmann, Jacques, Cathy Lewis and Phil Lewis, “Homo ludens revisited”, Yale French Studies 41(1968): 31-57與Espen Aarseth, “Game Histories and the Prehistory of Game Studies”課程講義的啟發。

(20)Katie Salen and Eric Zimmerman, Rules of Play: Game design fundamentals, MIT Press, 2003, p.585.

(21)同(20),第552頁。

(22)Hjorth, Larissa and Ingrid Richardson, Ambient play, MIT Press, 2020.

(23)Scholz, Trebor, ed. Digital labor: The internet as playground and factory, Routledge, 2012.

(24)2023年,中國遊戲產業實際銷售收入為3029.64億元。出自中國遊戲工委《2023年中國遊戲產業報告》。

(25)劉夢霏《理解遊戲素養之力——時代需要新的遊戲素養理念》,《青少年網絡素養教育讀本》,北京:社會科學文獻出版社2018年版,第83—96頁。

(26)遊戲的人檔案館《遊戲素養行動指南》,https://mp.weixin.qq.com/s/DMafCvaeNfUIkWmfqfAwtg,發佈日期2024年1月27日。

(27)劉夢霏《遊戲監管,從分類開始》,《環球》2020年第5期。

(28)劉夢霏《尋找遊戲精神》,《離線·開始遊戲》,北京:電子工業出版社2014年版,第74—95頁。

(29)一些買斷制遊戲表面看起來屬於消費遊戲。例如,為了促進銷售,有些買斷制遊戲會將自己包裝為免費遊戲,遊戲中實際可玩的內容相當於演示樣本,要玩正本需完整付費,這類遊戲仍應視為作品遊戲。又如,有些遊戲內容是免費的,開發者的收益是廣告,玩家可以通過付費來永久消除廣告,消除後遊戲不再有收費點,這也應當視為作品遊戲。按時間付費(如包月)的網絡遊戲,若遊戲內不再有其他強制性或引導性消費,也可劃入作品遊戲。這類遊戲的費用,可以看作是持續的買斷付費,它是由網絡遊戲需要開發方持續投入服務器與維護成本的特點而帶來的。還有些單機遊戲會發售後續的DLC(遊戲內可選的追加下載資源,包含新的遊戲道具或任務等,如果玩家不下載,一般也不影響遊戲本體),並針對DLC單獨收費,這也應當視作買斷制的作品遊戲。

(30)Nielsen, Rune Kristian Lundedal,and P. Grabarczyk, “Are Loot Boxes Gambling? Random Reward Mechanisms in Video Games.” , Transactions of the Digital Games Research Association, 2019.

(31)[美]娜塔莎·道·舒爾《運氣的誘餌:拉斯維加斯的賭博設計與失控的機器人生》,李奇譯,北京:民主與建設出版社2021年版,第10頁。