我一直坚信,对于电影的评价如果只从剧情出发是十分片面的,电影是综合了视听与文本的综合艺术,哪怕故事没有太多波折,但只要视听语言足够优秀,那么它就是一部好电影。王家卫导演2000年的经典之作《花样年华》,毫无疑问就是这样一部优秀的电影。接下来,让我们一起走进《花样年华》的迷幻世界。

十分喜欢这一版海报

“爱是什么?爱来自何方?”这也许是人类古往今来一直在探索的命题,在本片中,王家卫也表达了自己的理解,他运用高超的镜头语言,让那些悬而未决的爱意化作镜头里挥之不去的雾气——它们漂浮在狭窄巷弄里的擦肩而过,氤氲大雨时路灯下的爱意与理智的拉扯之中,最后,一切都埋藏在吴哥窟的墙洞里,无人倾听,个体的一瞬悲欢被稀释在千年古迹的沉默中。在这部电影中,王家卫并没有给出一个具体的答案,而是把汹涌的情感蒸馏成南国湿润的空气,让“爱是什么?爱来自何方?”化作了一个关于可能性的谜题:"如果多一张船票"的追问,究竟是在叩击对方的心门,还是在叩问自己的犹疑?我们遗憾的,究竟对方的拒绝,还是那个我们没有选择的“我本可以“?本片的视听语言极为风格化,在视觉上,杜可风的镜头以门框、窗棂和走廊为囚笼,将人物困在画框之内,而观众则窥视着苏丽珍与周慕云是如何在发现配偶出轨后,两人在彼此试探和对背叛者的模仿中逐渐熟悉,暗生情愫,而低角度的仰拍镜头与大量慢速横移的镜头,不断出现的压抑场景(楼梯间,公寓门口,计程车内,雨中的路灯下)和重复的动作(买面时擦肩而过)也在强化角色与周围环境的疏离和彼此的孤独,一次次重复场景中角色的行为与装束的变化,也在暗示着他们彼此心境的转变。对比度极高的色彩运用,也体现出两人社会与人生正陷入不稳定的困境中。此外,本片的服装设计也极为亮眼,张叔平为张曼玉所饰演的苏丽珍设计的旗袍,不仅是1960年代的时代符号,更是张曼玉表演的一部分,是苏丽珍与周围压抑环境对抗的盔甲,也表现着她的心境变化。

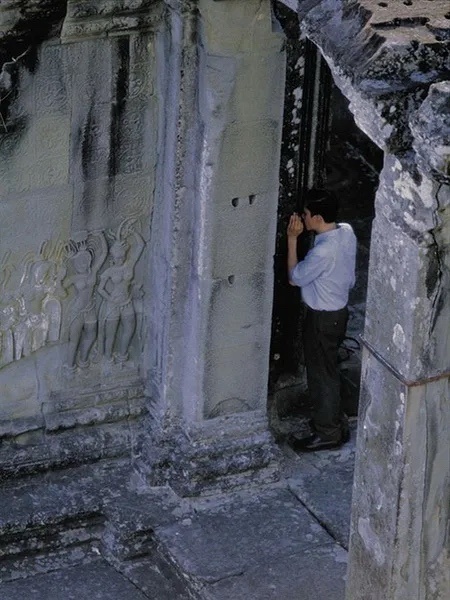

本片的听觉设计我也十分喜欢,不论是梅林茂所做的主题曲《Yumeji’s Theme》如线索般串起全片,还是《Quizas Quizas Quizas》如点题般吟唱“Quizas Quizas Quizas”(或许,或许,或许),本片的音乐都透露出一种缠绵的情绪与紧促的节奏冲突产生的张力,暗示着苏周二人进退两难的情感,都是极好的电影配乐创作。而更令我喜欢的,则是本片的音效,不断出现的打麻将的嘈杂,令人烦闷的雨声和高跟鞋踩在地板的声音,如同牢笼般困住角色和观众,将苏周二人那份焦灼与孤独很好的传递给观众。在这部电影中,王家卫很好的运用西方的电影技法讲述了一个颇具中式美学的故事。影片运用法国新浪潮电影时期大量采用的跳切镜头与剪辑技巧,讲述了一个发乎情止乎礼,极为含蓄富有古典美的爱情故事,也体现了他一贯对于“时间”这一主题的痴迷,正如结尾在吴哥窟,梁朝伟饰演的周慕云对着墙上的墙洞说着什么,但如同本片中一直没有展露正脸的背叛者一般,这次秘密的倾诉也是一次“缺席叙事”,倾诉的内容被彻底的消音,他所倾吐的告白就如配偶出轨的故事一般缺席,只能凭我们的想象去补足,当镜头给到已被草木填充的墙洞特写,我们每一个观众都成了这个被埋葬的秘密的见证人,我们无从知晓秘密是什么,但正是这份“未知”,成就了我们对于“假如”的想象,在这一瞬间,那些我们从未说出口的话,我们没有选择的每一个“我本可以”,都被留在千年古迹,留在了时间的胃里,消化,发酵,成为吴哥窟千年石柱上的裂缝,成为一部份永恒。

爱的发生往往没有明确的起点。就像苏丽珍的旗袍掠过走廊时带起的风,像周慕云打字机里卡住又跳动的字符,那些心动瞬间永远悬停在"即将到来"的临界点。我们抓不住花瓣坠落的具体弧度,只能在记忆与现实的交界处反复描摹——当走马灯般的蒙太奇最终定格,最遗憾的永远是被那个岁月冲刷泛黄,没有被选择的旧船票。