引子:這篇文章許久之前就想發了,但由於半年來持續不斷的各種節奏,故遲遲未發,如今,由於年度野雞獎的緣故,再不發沒準會吃到更多的黑流量,不得不發了。

物換星移,歷史依舊重演,狂人自恃正義捉拿逃亡者,揭露見不得光的事物,但是他們通常不會有所覺悟,不知何時會降下報應。

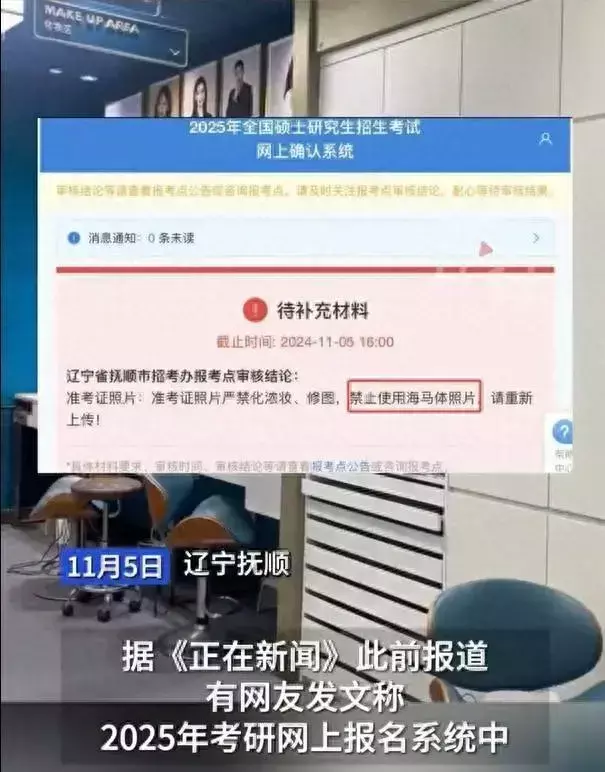

隨著法環dlc的發售,幽影之地揭開了封印,隨之而來的節奏卻是與發售前全然不同的波濤湧流,在今年年中點燃、引爆了遊戲粉圈的一次大斷裂,其割裂、洶湧與《最終幻想16》和《星空》相比也不遑多讓。

而作為這十幾年來炙手可熱的遊戲製作人明星、魂學家與魂小將的共同岳父、無數遊戲鑑賞家的精神偶像,宮崎英高sama似乎終於從他常引體向上和仰臥起坐的“神壇”上跌落,這種現象與背後的深層原因,筆者認為是一個值得注意的問題,本文將以筆者的個人感受與體驗為主,結合一定的傳播學、文化學相關知識,對這一問題進行一定的闡釋與分析。

在擬真原則支配的世界,真實成為模型的藉口。

一、擬像與內爆

鮑德里亞作為後現代傳播理論研究的重要人物,他的“擬像理論”對於認識被圈養於高科技柵欄中的當代人的社交與傳播行為十分有幫助。“擬象理論”認為由於“擬象和仿真的東西因為大規模地類型化而取代了真實和原初的東西,世界因而變得擬象化了” ,當代社會也就因此成為了一個仿真社會, 而由於電子媒介的傳播優勢,藉由符號和圖像構建的“世界”可以通過媒體跨越時空再現於不同地域人們的思想與想象之中, “以工業生產為組織核心的社會開始向符號社會迴歸。社會的凝聚力不是源於經濟生活,而是來自傳播媒介的控制”,而在這一過程中,就不可避免地發生“內爆”。

“內爆”是由麥克盧漢首先提出的一個概念,即由於生產、傳播、交通的發展我們實現了“身體的延伸”,作為外部世界的地球的時空差異已幾乎不存在,對真實的模擬開始統治人們的意識 ,我們不得不面對“意識的延伸”,整個地球村被媒介的信息所籠罩。而在鮑德里亞看來,當今世界的內爆首先是真實與虛構之間界限的內爆,這即是意義的內爆, 真實與仿真帶給人們的體驗別無二致,而且仿真有時甚至比真實本身顯得更加真實,即“超真實”, 真實本身在超真實中沉沒了, 真實在從媒介到媒介的過程中被揮發了,成了一種死亡寓言 。

我們不難發現,根據“擬像理論”與“內爆理論”不僅媒體所營造信息牢籠愈發堅固,大眾作為受眾的二次傳播的重要性也大大加強,並進一步鞏固了標籤與符號的刻板化,從好的一方面講,這種現象提升了作為群體的消費者的話語權,消費者團體與組織的傳播作用與影響大大加強,但另一方面,也使得作為個體的消費者被進一步消解,並被標籤所取代,這就導致當代玩家群體“自來水”的傳播效應影響越來越大的同時,玩家之間的隔閡也進一步加重,最終導致有相當一部分消費者對於遊戲或其他任何文藝作品所採取的態度只有兩種:靠標籤尋找作品,尋找作品打標籤。

祛魅的擬真,比真實還要真實,這是擬真物的頂峰;施魅的擬真,比虛假還要虛假,這便是外表的秘密。

基於以上機制,表象上表現為媒體主導的評測與評獎愈發頻繁,玩家主導的評分與評價分享越發流行,這兩個過程又同時經過了仿造——生產——仿真三個階段,消解了各自的“所指”,成為了一種抽象化的、可以被比較的“戰力值”,作為評價與評測的原始功能已經喪失,他們共同成為當代電子遊戲神話論戰的一種“能指”,爛梗的傳播往往要比遊戲內容本身更廣、更持久、更深入,而深層次上,這表現為消費主義主導的意義生產與話語權的爭奪。

“消費是一個以某種符號體系為基礎的意義過程和溝通過程”,而正是在這一過程中,消費者通過消費行為確定其位置並獲得其意義 ,同時根據這種“確定的位置與意義”進一步實現消費群體的分類與分化,以“類魂遊戲”(這一名字本身就是一種表現)為例,由於魂系列較高的死亡懲罰、缺乏引導和一定的學習成本,“難”成為了“類魂遊戲”的一個重要標籤,表現在生產階段為各個廠商對於這些機制的粗劣模仿,包括但不限於粗製濫造的狹隘空間、毫無控制論痕跡的數值機制,自帶“黑魂濾鏡”的光影與美術風格和毫無設計的捷徑設置,表現在傳播階段則為以“難”否定遊戲設計方面的不足,通過“難”來劃分玩家群體,依靠“難”來博得社交認同,實現了因為“難”而成為玩家,因為“難”而超越玩家,因為“難”而不再是玩家,成為了敬畏黑魂之“難”的“老玩家”,也就是所謂的“某結晶”。

在類魂遊戲的社交討論中,我們時常能觀測到一種現象,即討論遊戲是否“難”要遠遠多於是否“好玩”,“好玩”本身很大程度上被“難”所取代,“難”本身被賦予神聖價值,彷彿只要夠“難”就獲得了某種榮光,“難”成為了“魂粹”,玩家的操作越難就越有“魂學精神”,而高喊這一口號的玩家彷彿獲得了什麼“遠古王冠”,他們本身也會有各自的擁躉來鞏固這種價值體系並排斥其他遊戲和其他玩家,這種“粉圈”現象伴隨著媒體的發展,尤其是直播的發展,影響愈來愈強烈,出現越來越頻繁,玩遊戲尤其是玩“難”的遊戲本身被他們上升為高級行為、高雅行為甚至宗教行為,在他們的語境中游戲不再主要是一種娛樂行為,而是鑑賞傳播文化藝術、研究探討世界本質、理解頓悟人類智慧甚至溝通古今天地的神聖活動,玩遊戲與討論遊戲似乎成了一種可以影響世界的“巫術”,然而他們卻忘記了,玩電子遊戲本質上只是與喝小酒、讀小說、踢足球、看美女一樣地發洩剩餘精力來獲得快感的娛樂行為。

二、期待視野與空白

“期待視野”是由“接受美學”代表人物——姚斯提出一個文學研究概念,指接受者存在由人生經驗和審美經驗轉化而來的關於藝術作品形式和內容的定向性心理圖式, 接受者自身原有的各種經驗、素養、審美趣味等元素會綜合形成一種具有潛在欣賞水平和欣賞要求的審美期待, 由於“期待視野”的不同,接受者對作品的需求、喜好也就不同,並且作品要與接受者存在一定距離,既要有所超出,滿足創新期待視野,又不能過於跳出,產生恐懼和不耐,滿足定向期待視野,“心流”體驗往往要建立於二者之上。

“空白”則是由伊賽爾提出的一種理論,即作品本身存在一種“召喚結構”,其中有著諸多“空白”,而這些“空白”需要接受者自己填入,從而使作品成為完整的作品,這種“空白”,或者用我們中國人更熟悉的“留白”,具有未定義性和不確定性,也就是說接受者在填補這些“空白”的過程中不是完全被動的,是與作品存在交互關係的,接受者的感受、聯想與解釋本身也是一種創作。

這兩種理論共同揭示了一個潛在的矛盾,即“時尚的哲學”: 一方面,對普遍性的追求會對人們有所引導,但當一種風格或者風潮長期流行之後,人們會感到疲倦,因此人們也需要特殊性,普遍性為我們帶來安寧,而特殊性帶來動感,所以追逐特殊性往往是從反普遍性甚至原本的恐懼出發,並且當這種特殊性成為普遍性之後,也會陷入這個循環,表現在個人情感上也是同樣的,人們既追求專注於人事和睦帶來的平靜,也尋求自我表現引起的鬥爭 。

這種人性中固有的“二元性”在“內爆”條件下被無限放大,以至於在各個領域的大眾傳媒與傳播之下充斥著大量“二極管”,莫說魂與環相關的輿論環境,就是魂系遊戲與類魂遊戲的發展本身都體現了上述循環機制,原本多年前以獨創、小眾、突破著稱的魂系遊戲伴隨著類魂與FS社自身的發展壯大,成為了一種新的“媚俗”,玩家群體之間的爭鬥則更為瘋狂,對類魂遊戲之間的“鬥獸”此起彼伏,即便是惡魂、黑魂、魂2、血源、狼、環之間,誰才算魂、誰是最好的“類魂”遊戲的爭奪也十分激烈,用谷村反宮崎英高、用非宮崎英高反宮崎英高甚至用宮崎英高反宮崎英高都屢見不鮮,並且即便遊戲作品的生產往往無法滿足人們爭論的需要,但留下的諸多空白仍然能被廣大玩家用各自的理解和二創填補,形成各自的“魂學”,這些二創與各自二創的二創又引起新的話語權爭奪,天尊、偵探、教宗這些稱呼本是玩笑,但是帶來的流量與話題從來不是什麼玩笑。

從微觀上看,《黃金樹幽影》的作品質量和帶來的爭議本身也體現了上述觀點,在作品發售之前與發售之後形成了全然不同的評價,就筆者個人經歷而言,在發售之前,在所謂的“雙10分”媒體評分出來之後,你說“老頭環被造神了”,那是會被罵成神經和弱智的,但是等到發售之後的,這些極端粉絲的智商又佔領高地了,很多人不發神經了,學會冷靜思考了,但更多走向另一個極端,開始相反方向的謾罵,宮崎英高一夜之間成為“宮崎應低”,宮崎小高的故事一度成為小媒體流量聖經。

筆者認為,對於遊戲問題的討論不宜完全跳出遊戲作品質量本身進行分析,並且不同的人有不同審美修養、教育水平和生活環境,光一個每日可自由支配的時間就天差地別了,一個每天能玩10個小時遊戲的人和另一個每天只能玩2個小時遊戲的人,他們對於遊戲的理解和評價可能是完全不同的,這裡我僅就個人體驗對遊戲質量本身做一些評價,不能代表其他人。

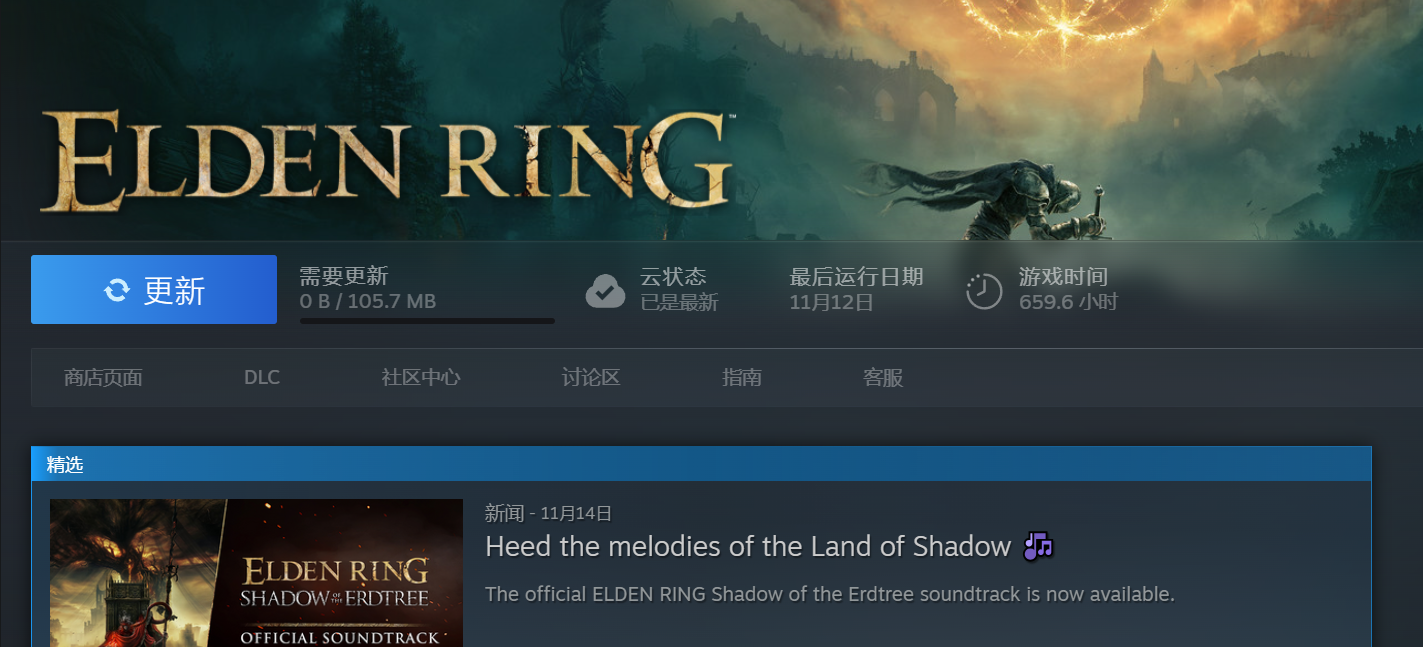

老頭環的本體我玩了500小時出頭,dlc呢也就玩了150多小時,其中有60多小時還是在玩mod,原版dlc也就玩了不到100小時,這個相對於我玩本體的時間是很短了,我個人對於老頭環本體的評價是這幾年難得的佳作,但是dlc只能說在今年稱得上優秀,還有點矮子墩兒裡拔大個,究其原因呢,我個人分析有以下幾點:

一、體量本身不大,但是地圖拉得很大,導致內容過散,再加上糟糕的探索獎勵,使得探圖體驗非常差,更關鍵的是使遊戲節奏不夠緊湊,老頭環有了靈馬本身就使許多探圖顯得重複且無聊,dlc又加劇了這個問題,尤其是多周目這種體驗更加明顯;

二、箱庭與關卡的設計質量並沒有出色到能夠掩蓋數量不足的問題,且相對本體並沒有做到宣稱的小而精,所謂小而精的宣傳更像是一種掩蓋體量不足的詐騙,本體固然有許多濫竽充數的內容,但是設計精巧的地牢不是沒有,更是不乏設計精妙的箱庭,dlc並沒有展現出能夠完全超越本體的水平,卻做了“很有魄力”的簡化;

三、投入到美術表現上的資源過多,導致很多區域又大又空,怪物極其單一,進一步打破了玩家對FS遊戲設計既有水平的信任,在遊玩過程中的“期待視野”常常動搖,且由於美術表現的過度投入導致優化水平極差,加之小藍熊的助力,黃金樹在優化高手輩出的今年都可以取得“優異”的成績;

四、如圖。

我的經驗,是人來要我幫忙的,他用“互助論”,一到不用或要攻擊我了,就用“進化論的生存競爭說”;取去我的衣服,倘向他索還,他就說我是“個人主義”,自私自利,吝嗇得很。

三、金枝與權杖

隨著分子人類學和科技考古學的發展,我們對於人類的起源和發展有了越來越清晰的認識,對於人類思維與思想的發展也有了更加深入的認知,人類的“前邏輯思維”非但沒有伴隨混沌時代的結束而終結,在科技、傳媒、經濟極大發展的今天,似乎反倒更加興盛了起來,無論是傳統醫學、歷史學、人類學上我們都能看到“永樂大典”和直立人的叫喊,巫術與科學也確實是那麼相似,無論是混沌時期的人類祖先還是現在的人們,都願意相信世界的演變是由不變的規律所決定的,是可以被準確預見的,即便這種“理性主義”無論在過去還是現在,多數場景依靠的仍是經驗、猜測與盲信,相比於久遠的過去,我們獲取信息的渠道發展了百倍、千倍、萬倍,但是依靠的那套零件,尤其是大腦變化並不大,在遠古泛神與同一神競相隕滅之後,迎來的不是諸神寂滅,而是百鬼夜行。

自90年代以來,30多年的發展對人類生產和生活所產生的改變是如此劇烈,並且仍在加速,如果放在幾年前《劍星》這種遊戲還會被認為是低俗的,而今已經顯得愈發“高雅”了,發展於現代媒體與技術環境下的電子遊戲作為“賽博權杖”將如何在當代的媒體祭祀、技術祭祀下發揮功用,這是一個仍然在發展的問題,但是確定的是,這一過程是不可避免的。

當然,對於一些人而言,不就打一遊戲嗎,這能算個啥啊。

作為一個在遊戲上花費時間比較的玩家,我仍然覺得這是個嚴肅的問題。

畢竟人是環境的產物,你不關心這個世界的發展,這個發展的世界也總會來關心你的。