前情

當Molly和老羅找到我說,有一部很有意思的剛發行的法國獨立遊戲,在國內不打算做大規模的宣發,想找我嘗試玩一玩寫點東西時,我看著《浮生千百事》的宣傳海報,(

竟然免費玩耶),覺得挺有意思的,一口答應。

但在滿口答應的熱切消失之後,我又突然陷入久違的恐慌之後。我不是那種很善於和遊戲開發以及宣發交流的人,也害怕自己的寫作會背離玩家的初衷。當然,這大概是因為我已經意識到,作為遊戲玩家和作為研究者的我來說,對於遊戲中體會總是很偏執,不管是從角度、內容上來說,都有針對,皆是如此。而且,玩遊戲於我來說,又像是課題,又像是作業。我已經很少能在極度放鬆的情況下體會遊戲了。

但慶幸的是,後來的某一個午後,加上某一個傍晚。我坐在書桌前,一鼓作氣。啊,好像看了一部中長篇電影。遊戲結束,我憶及一些童年至今日支離破碎的片段,又想起深藏在書本里的文字。思緒在飛翔,千百事迴盪。原來遊戲即是如此。

談論《浮生千百事》之前,還是得提及“那場戰爭”

丹麥皇家人文與科學院院士、遊戲研究學者Espen Aarseth在 劉夢霏 老師《遊戲研究讀本》的序言中介紹其給科研人的十條建議,第一條便是,“不要提及那場戰爭”。

那場戰爭究竟是什麼呢?

原來,在漫長的遊戲學界發展進程中,關於有遊戲研究與遊戲性的探討,百家爭鳴。

Espen Aarseth將遊戲研究,依照方法和本質要素,分為敘事派(narrotology),互動派(ludology),還有遊戲互動意義派(Ludo-Hermeneutics )。

在機核最近所出的 Gadio Spec 遊戲理論的第二期,劉亦提到:

遊戲學與敘事學之爭”(ludology vs narratology)或是“遊戲學家與敘事學家之爭”(ludologists vs narratologists),即為遊戲研究界的“那場戰爭”。

從學術習作角度來說,Espen Aarseth建議學者們不需要每逢寫作便提及“敘事與互動之爭”。其原因是,大多數情況下,作者本人通常無法洞察,這些文章要講的問題,也許與“遊戲是否能敘事”這個話題毫無干係。若喜好以此爭作為開頭,不僅有掉書袋之嫌,還浪費篇幅,在學術論文中不能直接進入重點。

但有趣的是,今天我想談論的內容,恰恰和《浮生千百事》遊戲設定中的“敘事與互動”有關。所以介紹此背景,又是必要的。浮生千百事,又是何事呢?

《浮生千百事》描繪了什麼

- 劇情大綱

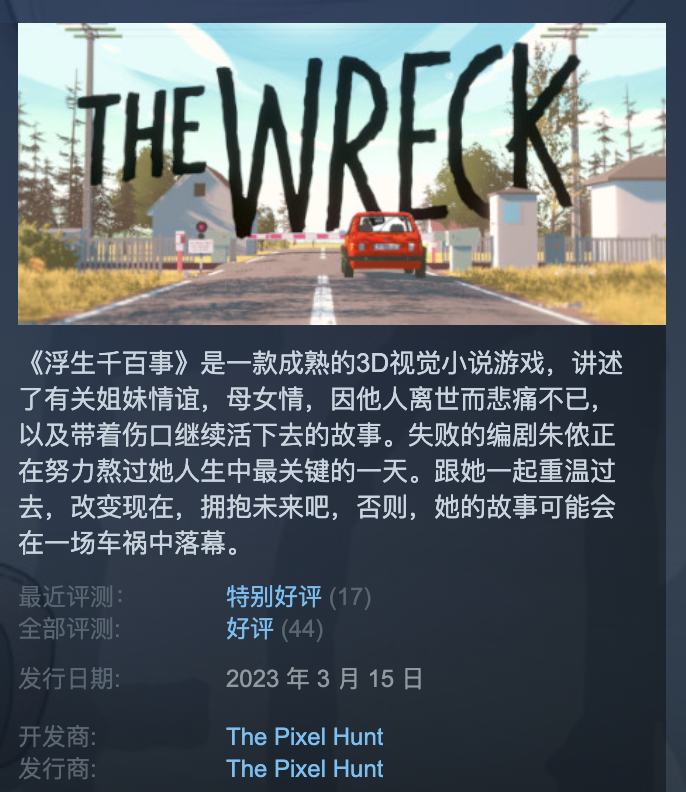

Steam上的介紹言簡意賅,“有關姐妹情誼,母女情,因他人離世而悲痛不已,以及帶著傷口繼續活下去的故事”。

用我的理解來概括,那麼遊戲中所講述的,是一個失落編劇朱儂在得知母親大腦得腫瘤入醫院急救後的一系列故事。遊戲的初始化界面,正是朱儂的電腦寫作界面。朱儂的母親是一位著名的畫家,而朱儂在喪女、離婚之後,擔任其母的助理。她與母親的關係親近又遊離,這些似乎與其小時候父親角色的缺失、以及母親從小接受的生活與教育經歷有關。也正是因為母親的這次緊急住院事件,朱儂被授予了監護人的職責,她在慌亂中重新與妹妹、前夫聯繫,並回憶起了多年前的一次對她人生起到重大沖擊的車禍……

在最初看到這些介紹的時候,我大概率想到,只是一個 3D視覺小說遊戲 。“只是”二字,不是強調莫須有的蔑視,而是想說,我對特定遊戲模式——受限於個人的遊戲視野——似乎在潛意識裡對有著思維定式般的認知。雖然我極力在改變這樣的狀態,但不可否認的是,某些時候,這種認知確確實實在影響我。

所以,帶著這樣的一種“受限的期待”,我打開了遊戲。當時我的心裡這樣想著:

大概是讀一本小說吧,肯定有很多文字。圖片是立繪嗎?

但說實話,我卻一下子有些不適應的感覺……為,為什麼?

- 玩法介紹

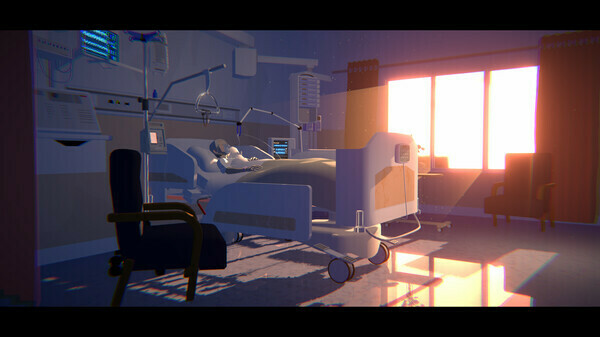

作為一款3D視覺小說遊戲,遊戲的推進操作上採取了極為普遍的鼠標操作模式。畫面的呈現極具有油畫感和電影的分鏡感,這些要素都將遊戲的意識流感推向高潮。

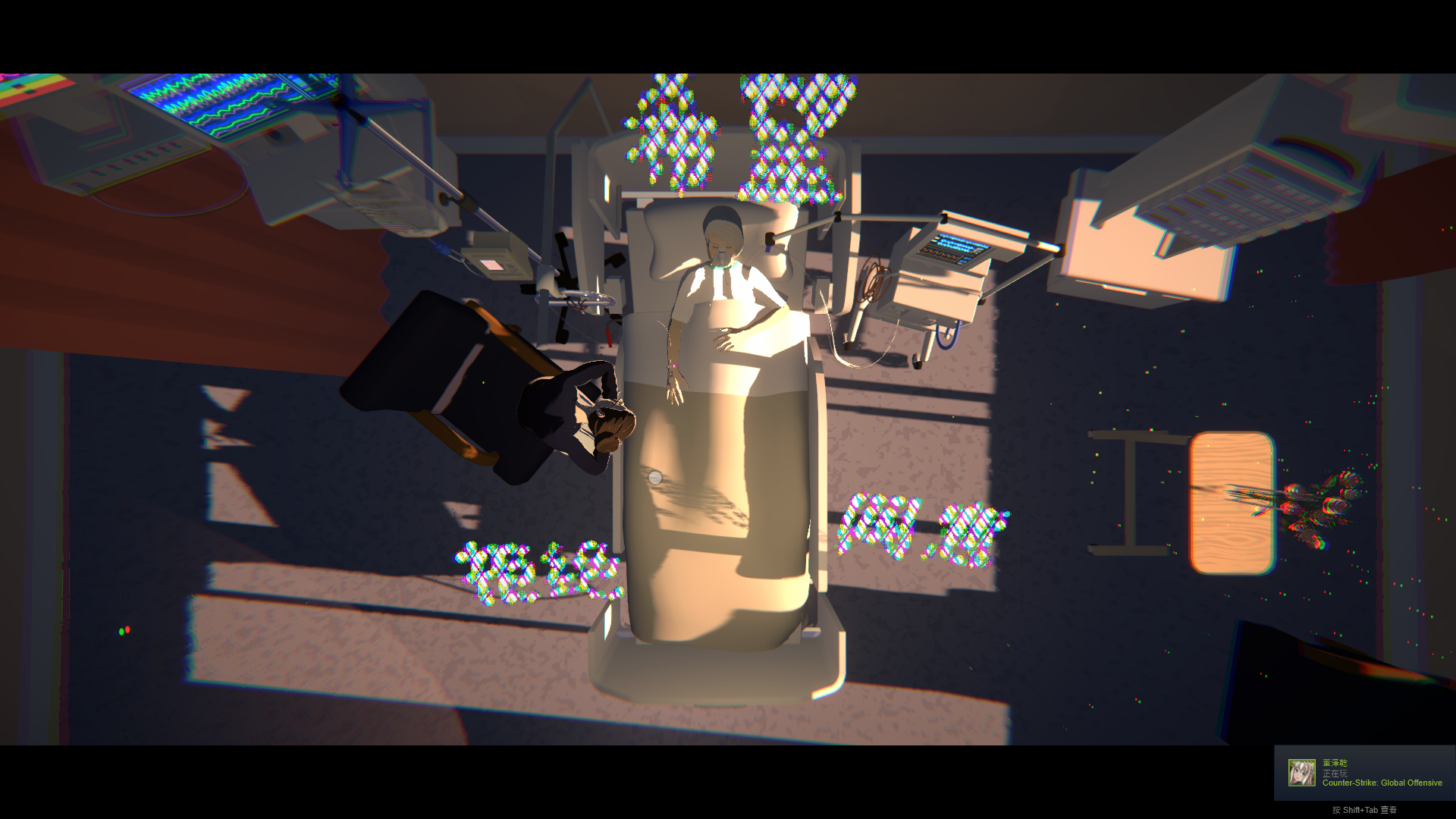

如果把遊戲的前二十分鐘算作是一個引入介紹,那麼在這一段,我認為配音和音效極為恰當。初場景是“朱儂去醫院見母親將見未見”這一幕,其內心的掙扎、人物的背景介紹、以及醫院氛圍的襯托,都和貼切的配音與音效脫不了干係。也就在這二十分鐘裡,玩家被帶入一個製作組設定好的虛擬空間裡,3D的動畫和視角的變化,讓人相信這些事情在另一個世界裡真實存在。

故事的推進在一個個人物出場和介紹中呈現。這裡借用Steam用戶 Halo辰維 的總結,來更好概括遊戲的思路。

來源:Steam用戶 Halo辰維(其樂Keylol鑑賞家)

如上,每一次關鍵遊戲的信息體現也都由 車禍 這一要素不斷激發並重復,而在每一次重複的舉動之後,我(即朱儂)都會陷入一個回憶的意識流狀態。在回憶的場景中,我通過操作左右鍵並探索視覺畫面中出現的 關鍵詞,來解鎖一些關於敘事的細枝末節。

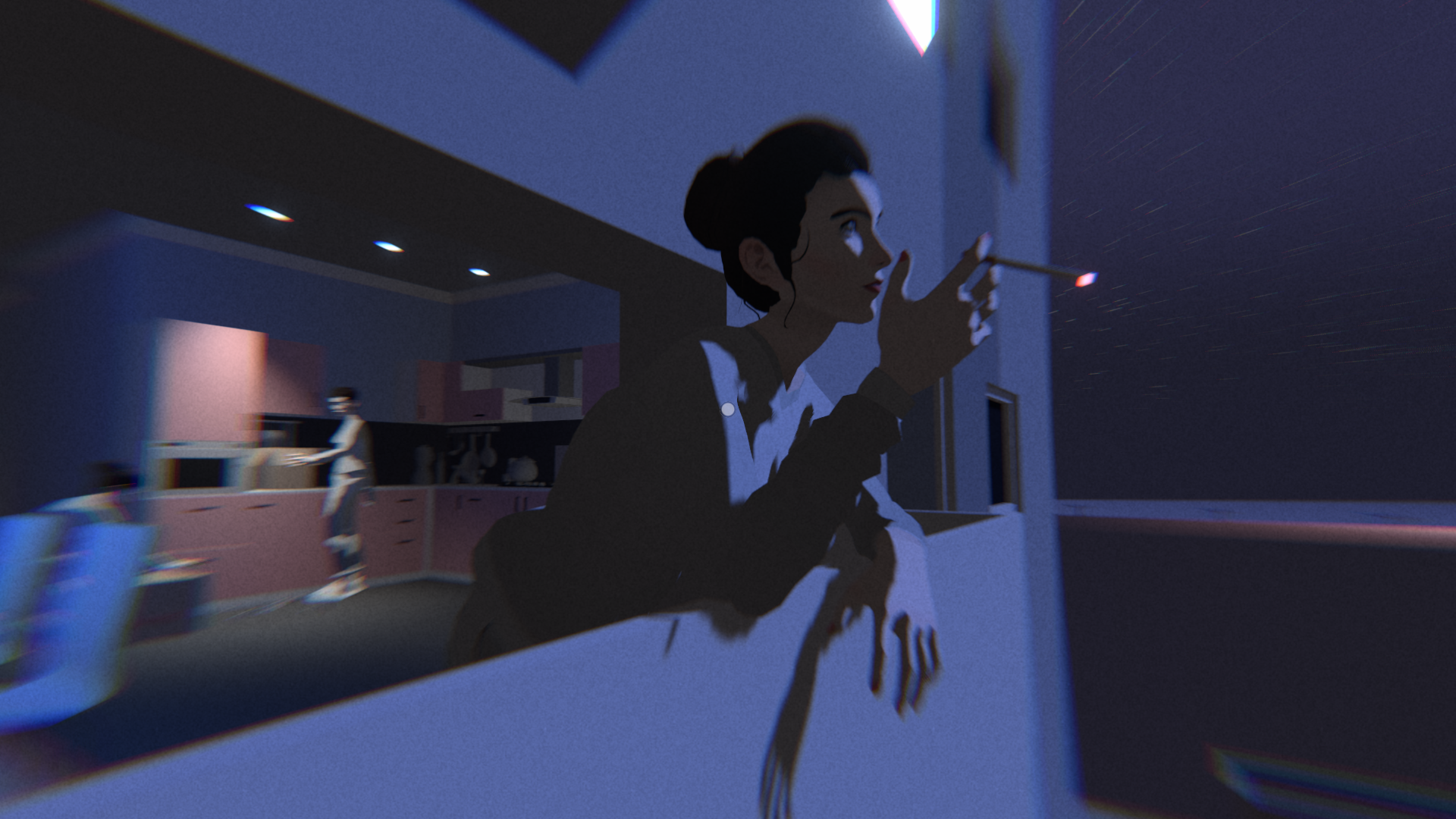

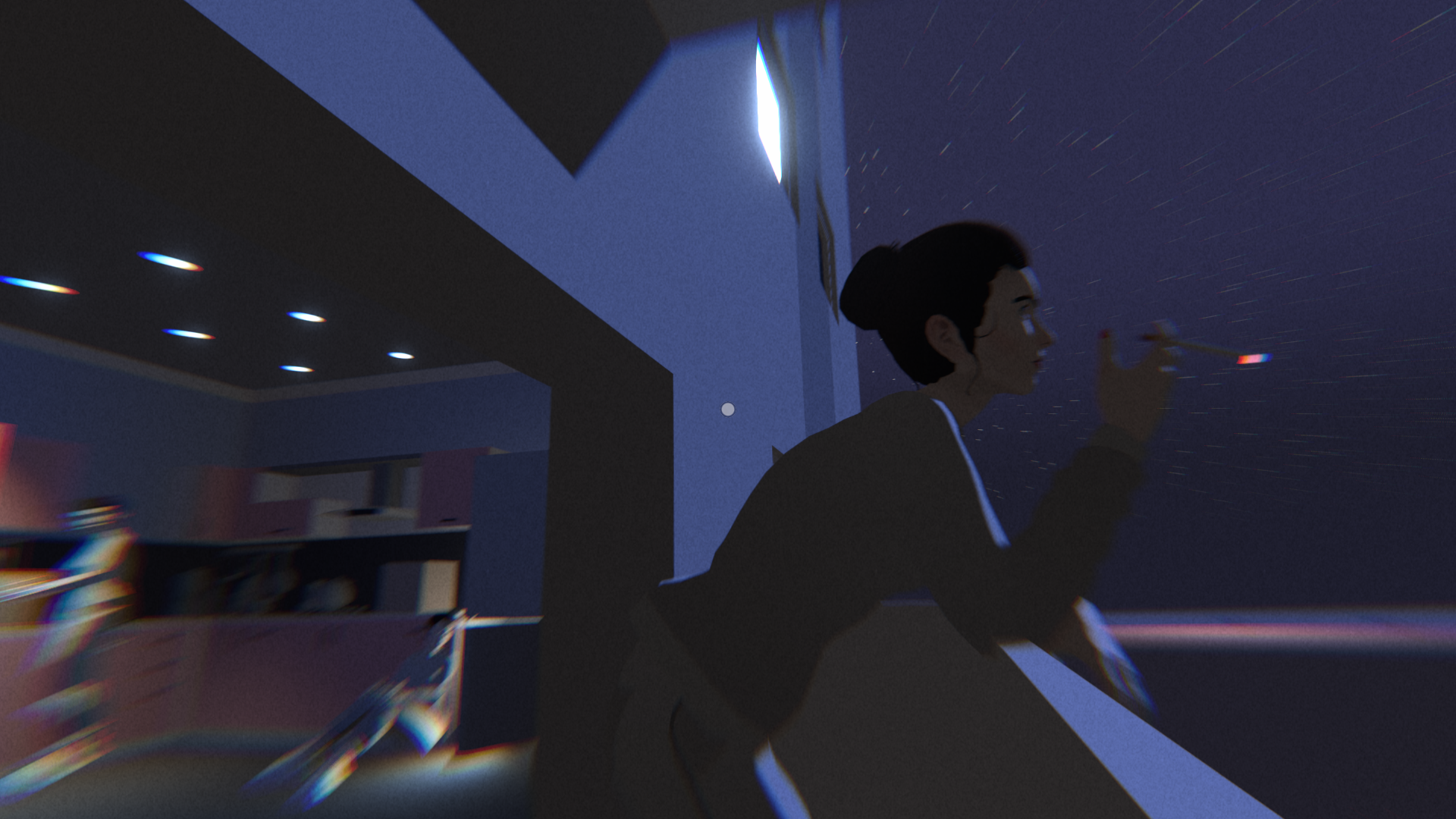

意識流狀態 · 1

意識流狀態 · 2

關鍵詞與選項

在意識流狀態中抓取細節,成為了我探索時很大的樂趣。這種感覺和走迷宮很像,尤其是當劇情的完整度就取決於狀態中的探索——隨著鼠標左右鍵的操控,在特定的畫面和角度,關鍵詞會慢慢浮現。反之,如果一直找不到關鍵詞,那麼故事的情節也會再次此處停歇。

根據關鍵詞的層層推進,劇情和內容亦層層推進。比如,在意識流狀態中觸發已經發生的一些狀態之後,場景會發生細微的改變(如杯子掉落)。然後在使用鼠標退後時,在這可逆的即視感(如杯子重組),又讓人有一種看連環畫的感受。

- 個人體會

我對遊戲的評判標準其實是沒有標準。我很矛盾,一邊知道自己也許存在著對遊戲類型或關鍵詞的特定判斷,一邊又在期待遇到的新遊戲可以刷新我的判斷。

我覺得《浮生千百事》做到了。

可以說,故事行進的同時,我的思維在失去和獲得兩個狀態中雀躍,在現實與回憶之間穿梭。意識流和意識流中的操作模式,也正是《浮生千百事》中的一大特色。如果沒有這一設定,也許她會會陷入在平鋪直敘的劇情中,貼合我的思維定勢。但也正是這種設定,卻引發了我對可玩性中敘事與互動的思考。

中文遊戲本地化也地道有趣。雖然我並沒有玩遊戲的英文版本,但是我能感受到譯者本人對此付出的心力。尤其是在一些母女、姐妹之間的溝通上,將可能出現理解不同的詞語替換成了中式日常語言,同時在許多關鍵詞選擇和梗的暗藏上,下了巧功夫。

即便在最後的最後,這個故事的結尾,那些關於親情、友情、愛情的故事也都有了一個恰當(甚至老套的)我也願意為這種恍然大悟花上兩三小時。因為在那一過程中,我不光認識了遊戲中的人,我更認清了自己——這大概是我玩遊戲的意義。

但……不得不提及的是,《浮生千百事》雖然在我的遊玩體驗中不失為“有趣的遊戲”,但我也必須從個人的遊戲和學術視角,探討一些敘事與互動狀態下其存在的矛盾。

《浮生千百事》敘事與互動的爭議

- 倒敘模式與記憶紊亂

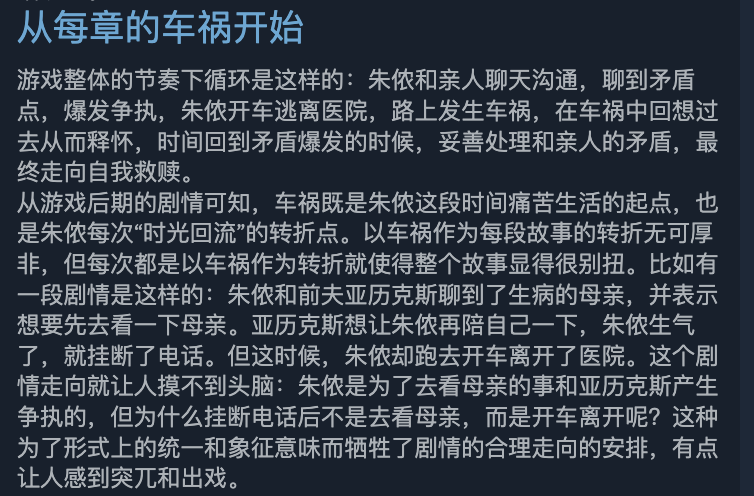

我十分能夠理解,製作組為了讓遊戲的內核以洋蔥一般的狀態“層層揭示”,而採取的倒敘模式。這一模式下,所有的時間線都從今日開始,往回推去,隨著每一次對車禍的回憶不斷展開。但是正如Steam測評中眾多玩家提到的那樣,當固定的思維模式呈現了有個五六七八次,對遊戲的期待也就降低——即便每一次在意識流中,我們都可以從不同的角度發現新的關鍵詞——但所謂“新瓶裝舊酒”,這樣的情節到了成就解鎖的中後期,似乎也讓人感到疲憊。

並且,似乎目前遊戲存在一個存檔bug,即每一次意識流環境中的存檔,都是從進入意識流狀態前一環節開始計算。每當我們在意識流環節中遇到“還需要再想一想”的發掘關卡,退出遊戲之後,又需要重新開始通這一關。這種疲憊的感覺,讓我又疲憊(比如餓著肚子),又想要知道個所以然。

- 線性敘事文本的眾多分支

為了完成我上述提到的意識流進展,在主線中,遊戲中不免埋藏了許多分支與暗示。諸如對母親名字“瑪麗”、“陽光”、“鳥”等具體詞彙或意象的畫面、聲音及文字暗示非常多且到位,但是也造成了文本量相對於劇情來說過於繁複的問題。眾多的分支好像一棵樹上長出的眾多枝幹,每一枝上都葉茂——這導致了玩家,至少是我,在精神力上的不集中,甚至略顯疲憊。

但回頭一想,假設如果所有的劇情都只有一條順承的主線,那麼也許遊戲的“有趣”和“生活化”又回隨之降低。所以真實手心手背都是肉,無法做出合理取捨。

- 重複的車禍場景

綜合前兩個特點,倒敘模式的開啟和線性文本的結束,全都歸因於一個場景,那就是 車禍。也正如之前 Halo維辰 提到的,“以車禍作為每段故事的轉折無可厚非,但每次都是以車禍作為轉折就使得整個故事顯得很彆扭”。我也是一樣的感受。

在第一次見證“進入車中 - 擺弄車鏡 - 看到遠處受驚的鹿 - 撞向路邊”的場景,我就有一些PTSD。這種感覺雖然因為畫面的油畫和溫馨感是當減弱,但是本質上仍存在著抗拒感。可是為了進入意識流,並且探索讓我著迷的故事,我不得不繼續忍受著機械化的操作,並在車禍滯空的狀態下點擊相應的散落物品,以開啟讓我極度想要探索的下一階段,這玩法實在是又砒霜又蜜糖。

敘事與互動,批判與包容

如今,我的視野又回到最初我談論的“那場戰爭”。在戰爭看似已經步入平和狀態的今日(話題興起的十多年後),我們仍然能見到很多相關的學術探討,也能看到很多遊戲在對兩者進行有趣的嘗試——即便學界和業界尚今還存在很大的鴻溝。

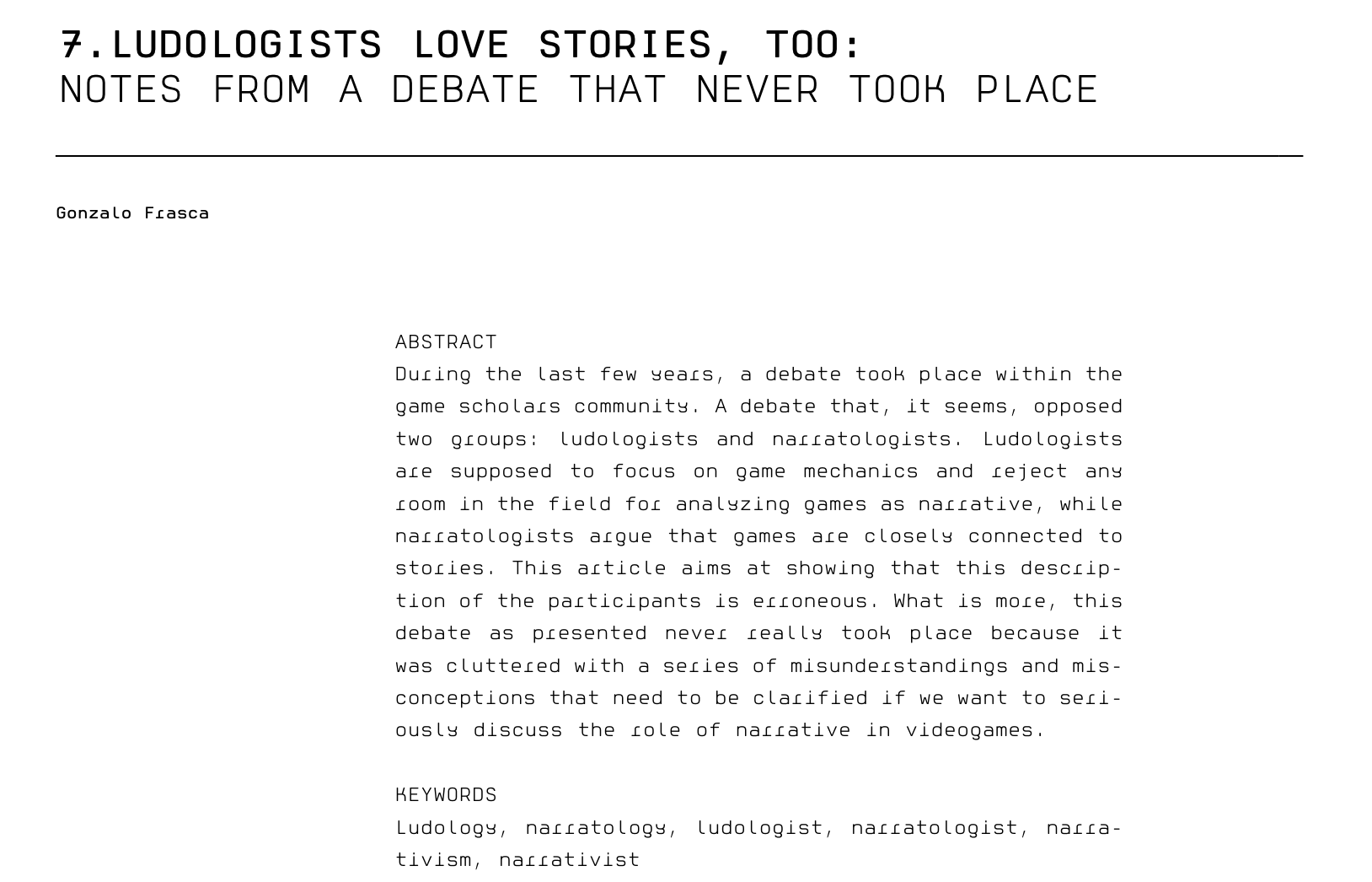

從我個人的角度看,我非常喜歡一位叫做 Gonzalo Frasca(學者/烏拉圭ORT大學教授/遊戲製作人)提供的思考角度。在2003年的文章中,他寫道:

在過去的幾年裡,遊戲學者社區見證了一場規模盛大的爭論。這場爭論似乎衍生出兩派:ludologist和narratologist。ludologist認為研究應該專注於遊戲機制,並拒絕將遊戲作為敘述進行分析;而narratologist則認為遊戲與故事密切相關。本文旨在證明這種對派系的描述是錯誤的。更重要的是,這種爭論從未真正發生過,因為如果我們想認真討論電子遊戲中的敘事角色,就需要澄清一系列錯誤理解和錯誤概念。

Frasca, Gonzalo. "Ludologists love stories, too: Notes from a debate that never took place." DiGRA conference. Vol. 8. 2003.

這種新的思路和觀點,似乎又從一個宏觀的角度來探討所謂的“那場戰爭”——當然,Gonzalo Frasca 的論點雖亦被許多人所反駁,但不失為一種新的思路:派系?戰爭?跟著實踐(遊戲本體),包容點!

這場辯論的極端趨勢是完全沒有必要的,但我認為,這種走向是可以理解的。因為此時此刻(2003年),我們的領域處於早期發展階段。這也是為什麼我真心希望,我的這篇文章,能夠指出一些阻礙研究人員在討論互動性和敘事文本時的常見問題。我認為,這裡真正的問題不在於遊戲是否具有敘事性,而在於我們是否能夠通過選擇我們所遵循的路線,去擴展我們對遊戲的瞭解。

話畢,我亦在想,作為玩家,我是否真的要遊戲產物遵循於我們心中所設定的“路線”,還是說這些“遵循的路線”(上述Gonzalo Frasca 提到的),實際上是 研究者給自己設定的研究角度 ——這種對思維路線的堅守,是作為研究者自身對自身脈絡體系的堅持。

但是跳脫出研究者的身份,回到玩家的狀態,我更想介紹一個概念,那就是 reception,對於某物的接收動作以及過程。正是不同的玩家對同一款遊戲有不同中思考,所以遊戲的發行才需要如此多的測試步驟。但如果一款遊戲,只是為了滿足某一個、或者某一類玩家的需求,那是不是又違背了製作遊戲時的初心呢?

當我看到編輯之一的 Florent Maurin 在 Reddit 上發佈的內容,我突然也理解為什麼遊戲的走向是這樣。我突然也覺得這些我所認為迷惑和遺憾的問題,那些看似糾結但又真實的情節,似乎可以被背後的人文要素所稀釋。但我仍然期望在之後的某一日,也許我和更多玩家的遊戲體驗可以被優化和滿足。

我和姐姐 Coralie Maurin 共同編寫了這款遊戲。我們在很小的時候就失去了父親,這顯然對我們和我們的手足關係產生了很大的影響。它塑造了我們作為人,儘管我們經歷了充滿挑戰的時期,但我認為它讓我們更加親近,最終讓我們更加關心彼此——儘管 《浮生千百事》並不是一個自傳體的故事,我仍希望它能打動你。

最後,由衷感謝製作組 The Pixel Hunt,帶來一個溫馨又動情的小故事。

在它的推特頁面,不知是誰寫道:

This studio is under 13 years old but the people behind this account are not. 這個工作室未滿13歲,但這個賬戶背後的人並不……

後記

由此及彼,我也在文獻閱讀和遊戲通關的間隙寫下了這篇文章。這種寫作狀態,註定會導致文章是晦澀的,糾結的,意識流的,且有可能是社群不友好的。但是這種凌駕於遊戲本體和文獻之間的思索,從實踐和理論兩個角度給我帶來的思考,也許在往後的某一天,能給讀者以共鳴。

朱儂的寫作,在遊戲結束那一刻,到此為止。而我的思緒,基於我的軌跡,由此鋪陳開來。