前情

当Molly和老罗找到我说,有一部很有意思的刚发行的法国独立游戏,在国内不打算做大规模的宣发,想找我尝试玩一玩写点东西时,我看着《浮生千百事》的宣传海报,(

竟然免费玩耶),觉得挺有意思的,一口答应。

但在满口答应的热切消失之后,我又突然陷入久违的恐慌之后。我不是那种很善于和游戏开发以及宣发交流的人,也害怕自己的写作会背离玩家的初衷。当然,这大概是因为我已经意识到,作为游戏玩家和作为研究者的我来说,对于游戏中体会总是很偏执,不管是从角度、内容上来说,都有针对,皆是如此。而且,玩游戏于我来说,又像是课题,又像是作业。我已经很少能在极度放松的情况下体会游戏了。

但庆幸的是,后来的某一个午后,加上某一个傍晚。我坐在书桌前,一鼓作气。啊,好像看了一部中长篇电影。游戏结束,我忆及一些童年至今日支离破碎的片段,又想起深藏在书本里的文字。思绪在飞翔,千百事回荡。原来游戏即是如此。

谈论《浮生千百事》之前,还是得提及“那场战争”

丹麦皇家人文与科学院院士、游戏研究学者Espen Aarseth在 刘梦霏 老师《游戏研究读本》的序言中介绍其给科研人的十条建议,第一条便是,“不要提及那场战争”。

那场战争究竟是什么呢?

原来,在漫长的游戏学界发展进程中,关于有游戏研究与游戏性的探讨,百家争鸣。

Espen Aarseth将游戏研究,依照方法和本质要素,分为叙事派(narrotology),互动派(ludology),还有游戏互动意义派(Ludo-Hermeneutics )。

在机核最近所出的 Gadio Spec 游戏理论的第二期,刘亦提到:

游戏学与叙事学之争”(ludology vs narratology)或是“游戏学家与叙事学家之争”(ludologists vs narratologists),即为游戏研究界的“那场战争”。

从学术习作角度来说,Espen Aarseth建议学者们不需要每逢写作便提及“叙事与互动之争”。其原因是,大多数情况下,作者本人通常无法洞察,这些文章要讲的问题,也许与“游戏是否能叙事”这个话题毫无干系。若喜好以此争作为开头,不仅有掉书袋之嫌,还浪费篇幅,在学术论文中不能直接进入重点。

但有趣的是,今天我想谈论的内容,恰恰和《浮生千百事》游戏设定中的“叙事与互动”有关。所以介绍此背景,又是必要的。浮生千百事,又是何事呢?

《浮生千百事》描绘了什么

- 剧情大纲

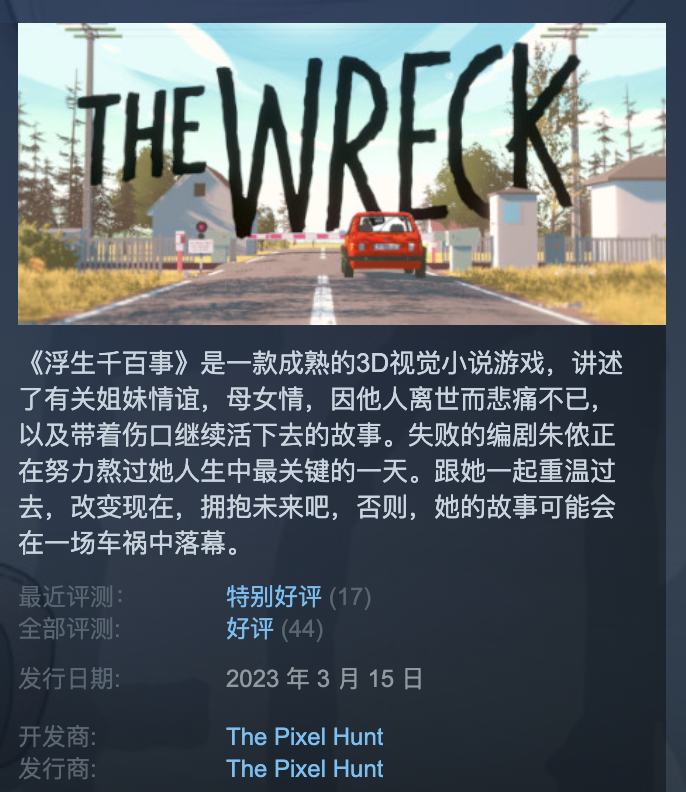

Steam上的介绍言简意赅,“有关姐妹情谊,母女情,因他人离世而悲痛不已,以及带着伤口继续活下去的故事”。

用我的理解来概括,那么游戏中所讲述的,是一个失落编剧朱侬在得知母亲大脑得肿瘤入医院急救后的一系列故事。游戏的初始化界面,正是朱侬的电脑写作界面。朱侬的母亲是一位著名的画家,而朱侬在丧女、离婚之后,担任其母的助理。她与母亲的关系亲近又游离,这些似乎与其小时候父亲角色的缺失、以及母亲从小接受的生活与教育经历有关。也正是因为母亲的这次紧急住院事件,朱侬被授予了监护人的职责,她在慌乱中重新与妹妹、前夫联系,并回忆起了多年前的一次对她人生起到重大冲击的车祸……

在最初看到这些介绍的时候,我大概率想到,只是一个 3D视觉小说游戏 。“只是”二字,不是强调莫须有的蔑视,而是想说,我对特定游戏模式——受限于个人的游戏视野——似乎在潜意识里对有着思维定式般的认知。虽然我极力在改变这样的状态,但不可否认的是,某些时候,这种认知确确实实在影响我。

所以,带着这样的一种“受限的期待”,我打开了游戏。当时我的心里这样想着:

大概是读一本小说吧,肯定有很多文字。图片是立绘吗?

但说实话,我却一下子有些不适应的感觉……为,为什么?

- 玩法介绍

作为一款3D视觉小说游戏,游戏的推进操作上采取了极为普遍的鼠标操作模式。画面的呈现极具有油画感和电影的分镜感,这些要素都将游戏的意识流感推向高潮。

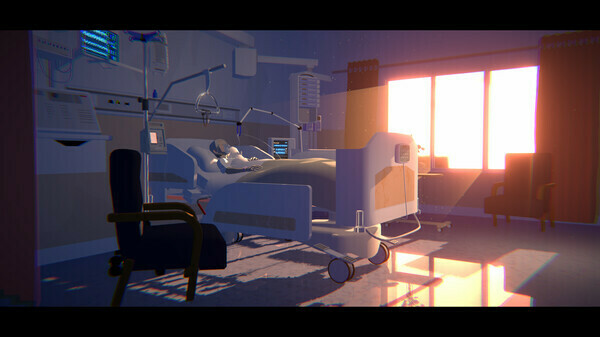

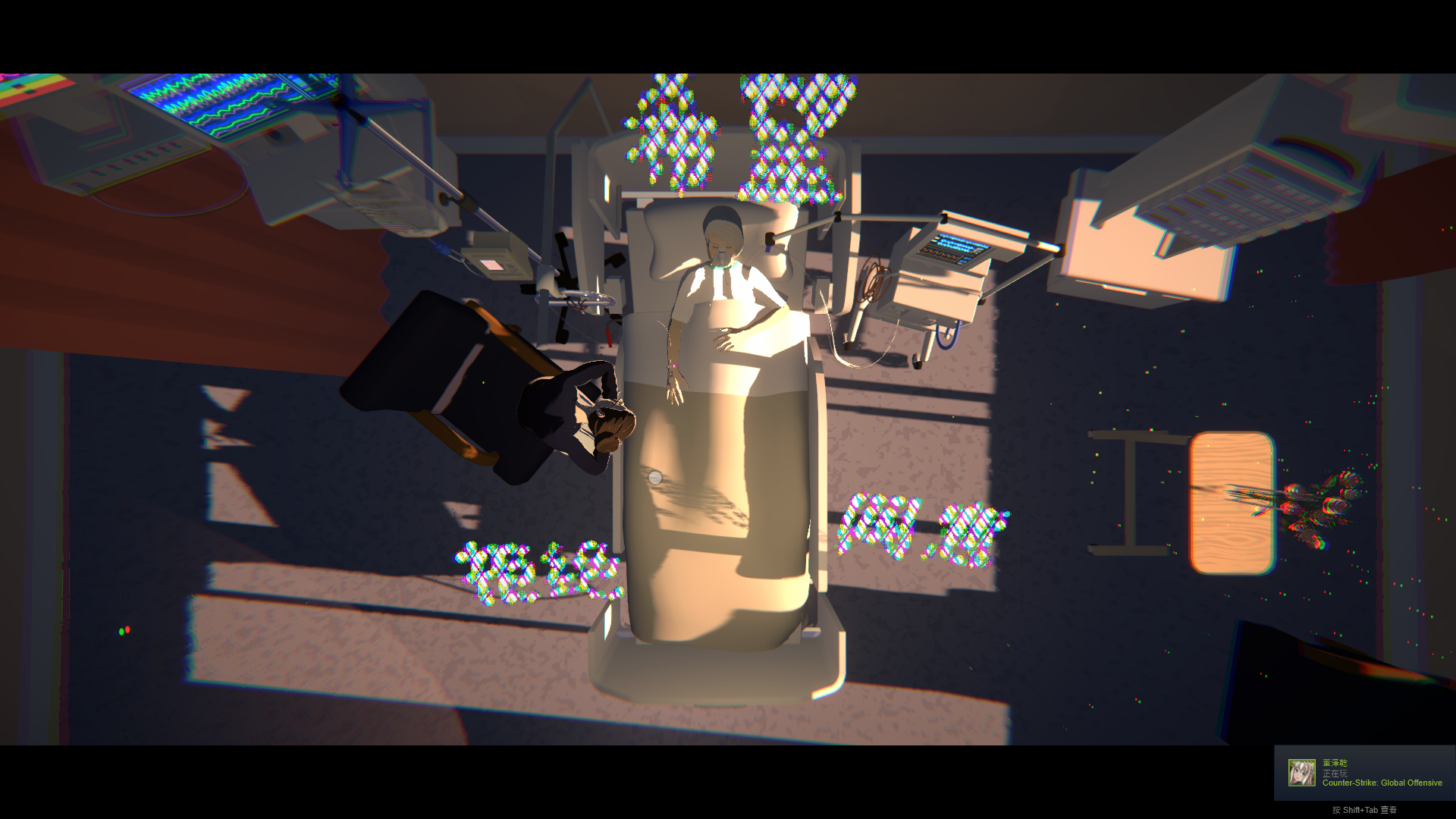

如果把游戏的前二十分钟算作是一个引入介绍,那么在这一段,我认为配音和音效极为恰当。初场景是“朱侬去医院见母亲将见未见”这一幕,其内心的挣扎、人物的背景介绍、以及医院氛围的衬托,都和贴切的配音与音效脱不了干系。也就在这二十分钟里,玩家被带入一个制作组设定好的虚拟空间里,3D的动画和视角的变化,让人相信这些事情在另一个世界里真实存在。

故事的推进在一个个人物出场和介绍中呈现。这里借用Steam用户 Halo辰维 的总结,来更好概括游戏的思路。

来源:Steam用户 Halo辰维(其乐Keylol鉴赏家)

如上,每一次关键游戏的信息体现也都由 车祸 这一要素不断激发并重复,而在每一次重复的举动之后,我(即朱侬)都会陷入一个回忆的意识流状态。在回忆的场景中,我通过操作左右键并探索视觉画面中出现的 关键词,来解锁一些关于叙事的细枝末节。

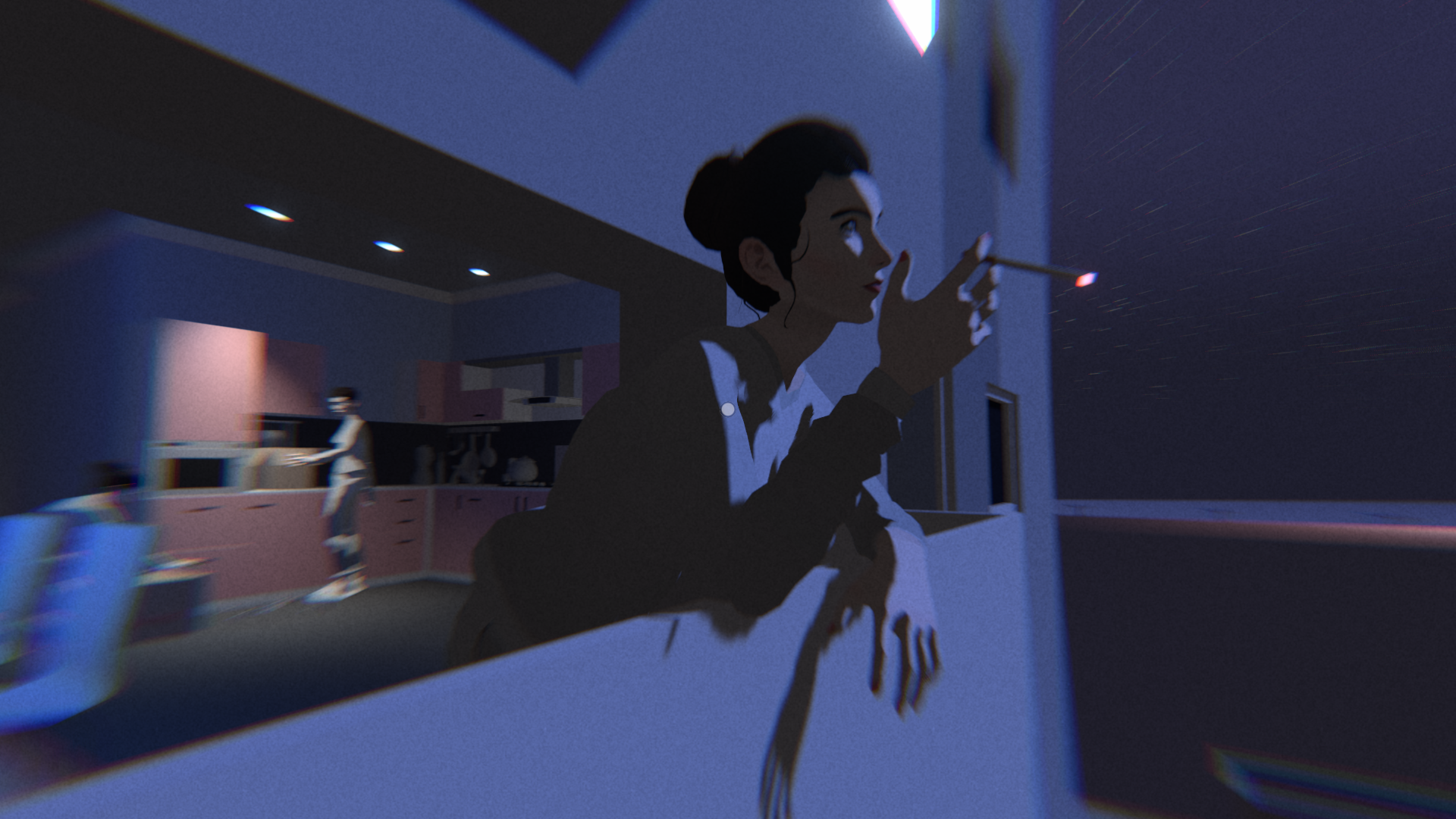

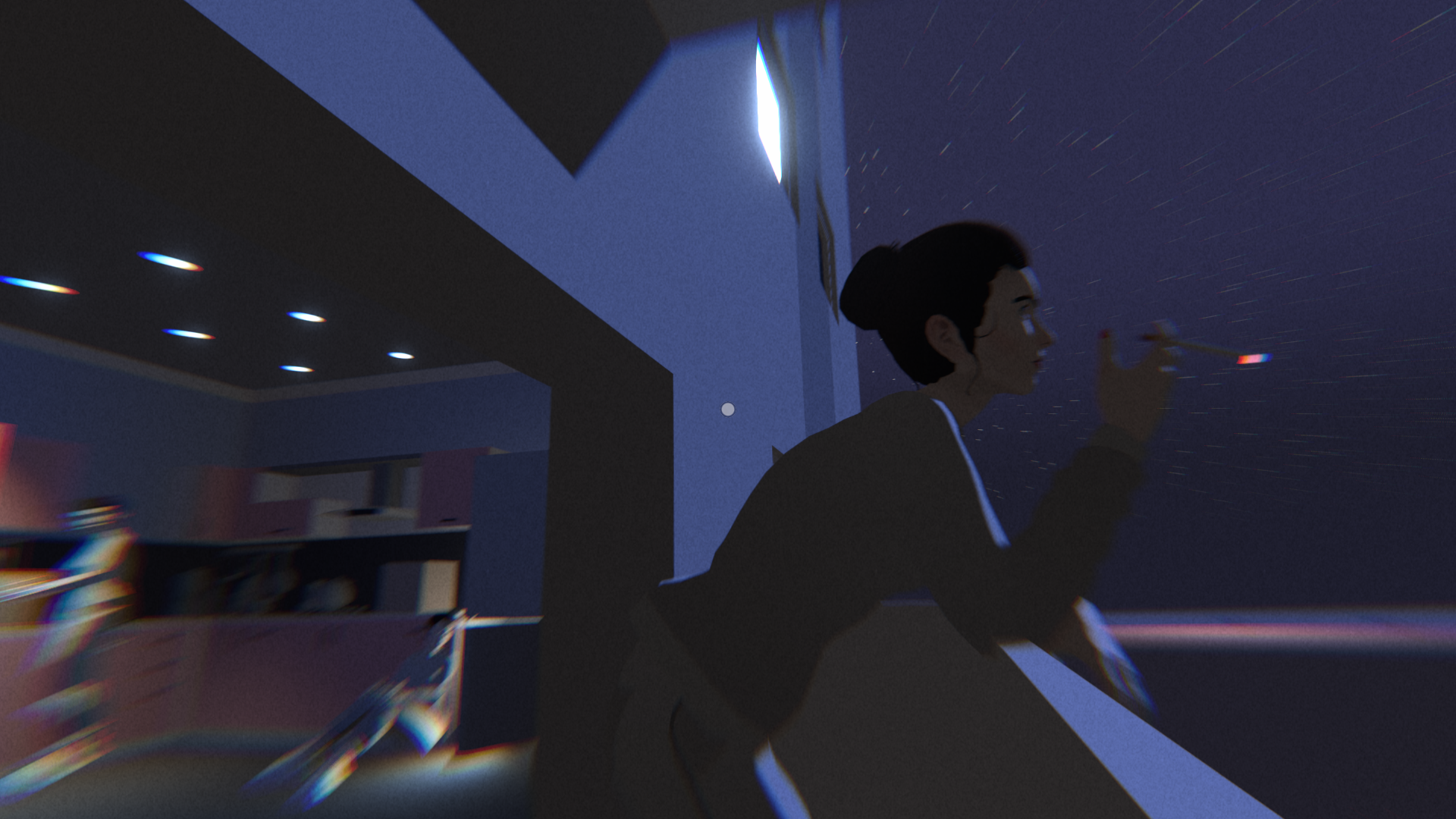

意识流状态 · 1

意识流状态 · 2

关键词与选项

在意识流状态中抓取细节,成为了我探索时很大的乐趣。这种感觉和走迷宫很像,尤其是当剧情的完整度就取决于状态中的探索——随着鼠标左右键的操控,在特定的画面和角度,关键词会慢慢浮现。反之,如果一直找不到关键词,那么故事的情节也会再次此处停歇。

根据关键词的层层推进,剧情和内容亦层层推进。比如,在意识流状态中触发已经发生的一些状态之后,场景会发生细微的改变(如杯子掉落)。然后在使用鼠标退后时,在这可逆的即视感(如杯子重组),又让人有一种看连环画的感受。

- 个人体会

我对游戏的评判标准其实是没有标准。我很矛盾,一边知道自己也许存在着对游戏类型或关键词的特定判断,一边又在期待遇到的新游戏可以刷新我的判断。

我觉得《浮生千百事》做到了。

可以说,故事行进的同时,我的思维在失去和获得两个状态中雀跃,在现实与回忆之间穿梭。意识流和意识流中的操作模式,也正是《浮生千百事》中的一大特色。如果没有这一设定,也许她会会陷入在平铺直叙的剧情中,贴合我的思维定势。但也正是这种设定,却引发了我对可玩性中叙事与互动的思考。

中文游戏本地化也地道有趣。虽然我并没有玩游戏的英文版本,但是我能感受到译者本人对此付出的心力。尤其是在一些母女、姐妹之间的沟通上,将可能出现理解不同的词语替换成了中式日常语言,同时在许多关键词选择和梗的暗藏上,下了巧功夫。

即便在最后的最后,这个故事的结尾,那些关于亲情、友情、爱情的故事也都有了一个恰当(甚至老套的)我也愿意为这种恍然大悟花上两三小时。因为在那一过程中,我不光认识了游戏中的人,我更认清了自己——这大概是我玩游戏的意义。

但……不得不提及的是,《浮生千百事》虽然在我的游玩体验中不失为“有趣的游戏”,但我也必须从个人的游戏和学术视角,探讨一些叙事与互动状态下其存在的矛盾。

《浮生千百事》叙事与互动的争议

- 倒叙模式与记忆紊乱

我十分能够理解,制作组为了让游戏的内核以洋葱一般的状态“层层揭示”,而采取的倒叙模式。这一模式下,所有的时间线都从今日开始,往回推去,随着每一次对车祸的回忆不断展开。但是正如Steam测评中众多玩家提到的那样,当固定的思维模式呈现了有个五六七八次,对游戏的期待也就降低——即便每一次在意识流中,我们都可以从不同的角度发现新的关键词——但所谓“新瓶装旧酒”,这样的情节到了成就解锁的中后期,似乎也让人感到疲惫。

并且,似乎目前游戏存在一个存档bug,即每一次意识流环境中的存档,都是从进入意识流状态前一环节开始计算。每当我们在意识流环节中遇到“还需要再想一想”的发掘关卡,退出游戏之后,又需要重新开始通这一关。这种疲惫的感觉,让我又疲惫(比如饿着肚子),又想要知道个所以然。

- 线性叙事文本的众多分支

为了完成我上述提到的意识流进展,在主线中,游戏中不免埋藏了许多分支与暗示。诸如对母亲名字“玛丽”、“阳光”、“鸟”等具体词汇或意象的画面、声音及文字暗示非常多且到位,但是也造成了文本量相对于剧情来说过于繁复的问题。众多的分支好像一棵树上长出的众多枝干,每一枝上都叶茂——这导致了玩家,至少是我,在精神力上的不集中,甚至略显疲惫。

但回头一想,假设如果所有的剧情都只有一条顺承的主线,那么也许游戏的“有趣”和“生活化”又回随之降低。所以真实手心手背都是肉,无法做出合理取舍。

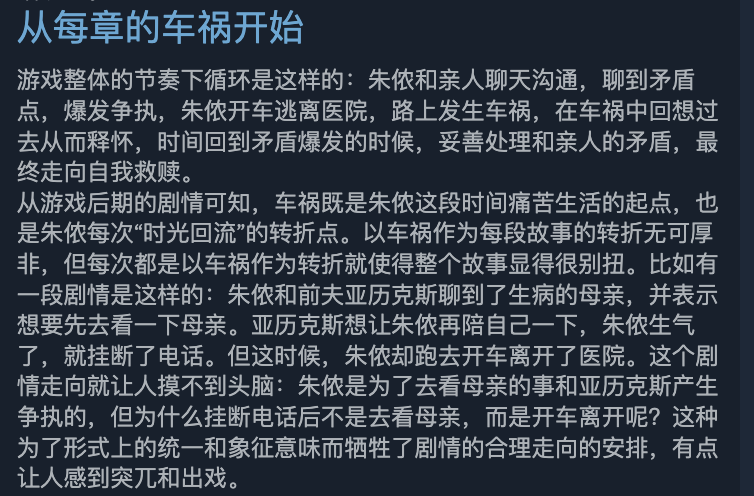

- 重复的车祸场景

综合前两个特点,倒叙模式的开启和线性文本的结束,全都归因于一个场景,那就是 车祸。也正如之前 Halo维辰 提到的,“以车祸作为每段故事的转折无可厚非,但每次都是以车祸作为转折就使得整个故事显得很别扭”。我也是一样的感受。

在第一次见证“进入车中 - 摆弄车镜 - 看到远处受惊的鹿 - 撞向路边”的场景,我就有一些PTSD。这种感觉虽然因为画面的油画和温馨感是当减弱,但是本质上仍存在着抗拒感。可是为了进入意识流,并且探索让我着迷的故事,我不得不继续忍受着机械化的操作,并在车祸滞空的状态下点击相应的散落物品,以开启让我极度想要探索的下一阶段,这玩法实在是又砒霜又蜜糖。

叙事与互动,批判与包容

如今,我的视野又回到最初我谈论的“那场战争”。在战争看似已经步入平和状态的今日(话题兴起的十多年后),我们仍然能见到很多相关的学术探讨,也能看到很多游戏在对两者进行有趣的尝试——即便学界和业界尚今还存在很大的鸿沟。

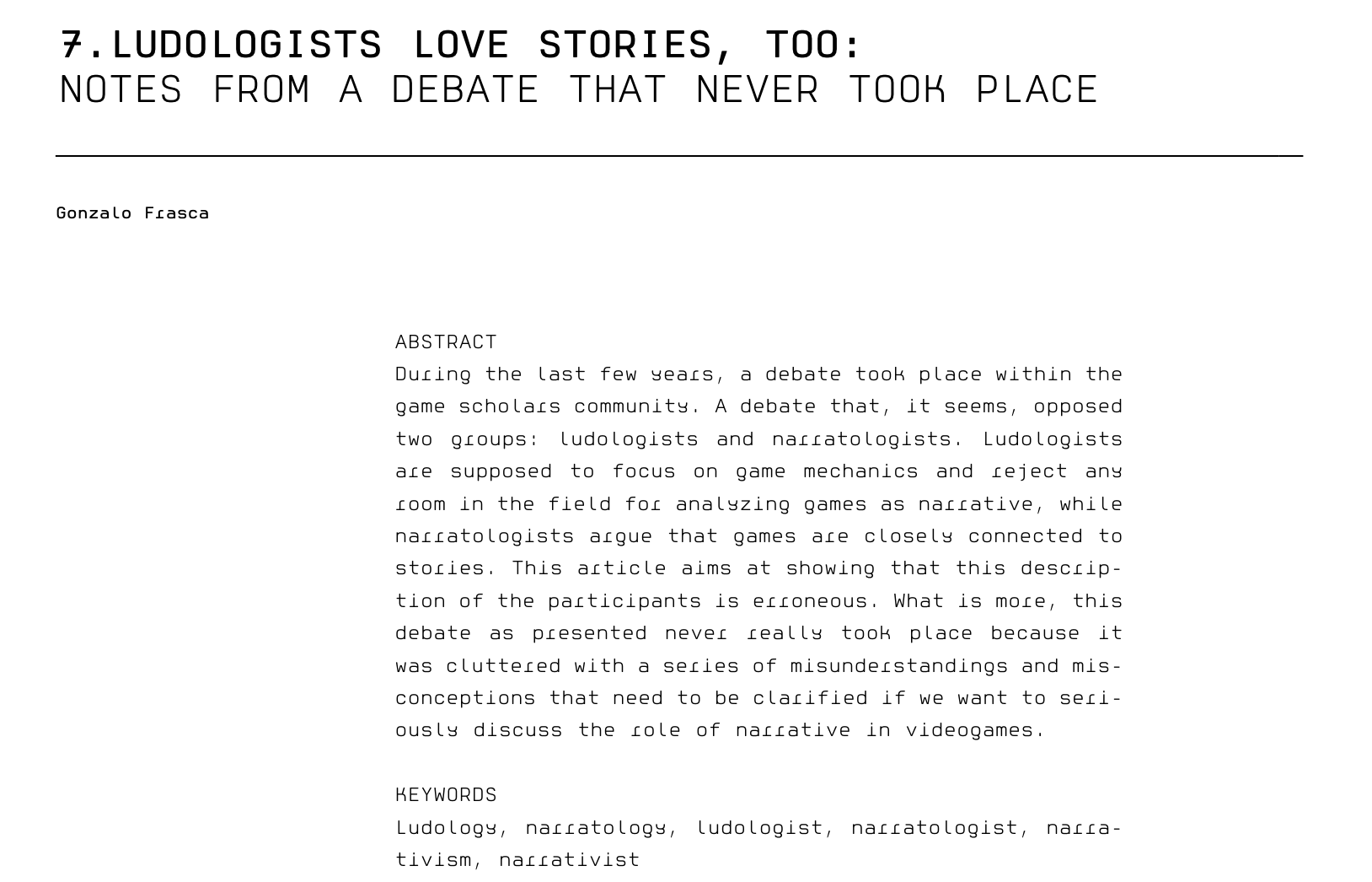

从我个人的角度看,我非常喜欢一位叫做 Gonzalo Frasca(学者/乌拉圭ORT大学教授/游戏制作人)提供的思考角度。在2003年的文章中,他写道:

在过去的几年里,游戏学者社区见证了一场规模盛大的争论。这场争论似乎衍生出两派:ludologist和narratologist。ludologist认为研究应该专注于游戏机制,并拒绝将游戏作为叙述进行分析;而narratologist则认为游戏与故事密切相关。本文旨在证明这种对派系的描述是错误的。更重要的是,这种争论从未真正发生过,因为如果我们想认真讨论电子游戏中的叙事角色,就需要澄清一系列错误理解和错误概念。

Frasca, Gonzalo. "Ludologists love stories, too: Notes from a debate that never took place." DiGRA conference. Vol. 8. 2003.

这种新的思路和观点,似乎又从一个宏观的角度来探讨所谓的“那场战争”——当然,Gonzalo Frasca 的论点虽亦被许多人所反驳,但不失为一种新的思路:派系?战争?跟着实践(游戏本体),包容点!

这场辩论的极端趋势是完全没有必要的,但我认为,这种走向是可以理解的。因为此时此刻(2003年),我们的领域处于早期发展阶段。这也是为什么我真心希望,我的这篇文章,能够指出一些阻碍研究人员在讨论互动性和叙事文本时的常见问题。我认为,这里真正的问题不在于游戏是否具有叙事性,而在于我们是否能够通过选择我们所遵循的路线,去扩展我们对游戏的了解。

话毕,我亦在想,作为玩家,我是否真的要游戏产物遵循于我们心中所设定的“路线”,还是说这些“遵循的路线”(上述Gonzalo Frasca 提到的),实际上是 研究者给自己设定的研究角度 ——这种对思维路线的坚守,是作为研究者自身对自身脉络体系的坚持。

但是跳脱出研究者的身份,回到玩家的状态,我更想介绍一个概念,那就是 reception,对于某物的接收动作以及过程。正是不同的玩家对同一款游戏有不同中思考,所以游戏的发行才需要如此多的测试步骤。但如果一款游戏,只是为了满足某一个、或者某一类玩家的需求,那是不是又违背了制作游戏时的初心呢?

当我看到编辑之一的 Florent Maurin 在 Reddit 上发布的内容,我突然也理解为什么游戏的走向是这样。我突然也觉得这些我所认为迷惑和遗憾的问题,那些看似纠结但又真实的情节,似乎可以被背后的人文要素所稀释。但我仍然期望在之后的某一日,也许我和更多玩家的游戏体验可以被优化和满足。

我和姐姐 Coralie Maurin 共同编写了这款游戏。我们在很小的时候就失去了父亲,这显然对我们和我们的手足关系产生了很大的影响。它塑造了我们作为人,尽管我们经历了充满挑战的时期,但我认为它让我们更加亲近,最终让我们更加关心彼此——尽管 《浮生千百事》并不是一个自传体的故事,我仍希望它能打动你。

最后,由衷感谢制作组 The Pixel Hunt,带来一个温馨又动情的小故事。

在它的推特页面,不知是谁写道:

This studio is under 13 years old but the people behind this account are not. 这个工作室未满13岁,但这个账户背后的人并不……

后记

由此及彼,我也在文献阅读和游戏通关的间隙写下了这篇文章。这种写作状态,注定会导致文章是晦涩的,纠结的,意识流的,且有可能是社群不友好的。但是这种凌驾于游戏本体和文献之间的思索,从实践和理论两个角度给我带来的思考,也许在往后的某一天,能给读者以共鸣。

朱侬的写作,在游戏结束那一刻,到此为止。而我的思绪,基于我的轨迹,由此铺陈开来。