寫在前面

- 本篇文章涉及遊戲《電馭叛客2077:往日之影》“權杖國王”結局的劇情,如果您擔心劇透問題,可以選擇忽視本文章。

- 本篇文章亦不是對該遊戲的分析或解讀,而是我個人基於遊戲劇情對自己個人史的展開——簡而言之就是一篇抒情“回憶錄”,若您對此並無興趣,也可以選擇忽視本文章。

齒輪迴轉

我們的記憶就如同遊戲一樣,總有著一種特殊的魔力:只消輕輕動幾根手指,時間就能再度倒轉。這次,我們來到了歷史的另一端:同百靈鳥共同作戰的那一條世界線。

就像她的稱號昭示的那樣:“百靈”之名不過是娛樂眾人而得到的蔑稱。百靈之鳥就是籠中之雀。她當然也知道這一點:靠給人唱歌賣命是沒有前途的。為此,她選擇了出離。但她的出離並不高明。或許是因為在籠中被保護得太好了,或許是因為除了唱歌之外沒有發展別的謀生技能——總之,她尋求自由的路徑是曲折乃至失敗的。她利用邁爾斯的計劃在狗鎮完全失控了,最終不得不依賴V這個外人。

然而,她對這個外人的處理也並不高明。莫名其妙的承諾總會讓人陡生疑心,而未能得到良好控制的急迫之情更是出賣了她的謀略。最終,百靈鳥登上了月球。這次獲救實屬僥倖:如果不是V的同情,她就要折在這裡了。不過,她總算離開自己的牢籠了。當然,她也離開了自己的恩人、自己的知己。世上唯一一個能夠理解她的人就這樣被拋在了身後。她離開布魯克林、離開地球,去往月亮。在那裡,她才能活下來。月亮才是她的家。

月山之巔

提到“家”,我總能想到互聯網上關無休無止的爭論。大到種族問題、國家問題,小到地域問題、方言問題,每一個都是能引爆流量的“賣點”,都是能挑起紛爭的前奏。不過,這些爭論發生的地方在我眼中並不是什麼愚蠢或者仇恨聚集地。正相反,這裡是愛之家。他們對自己的出身堅信不疑,對自己的愛堅信不疑——他們甚至要為此而戰,無論這些戰爭是義還是不義——這都不重要,重要的是他們要連同捍衛他們的家一起來捍衛他們自己。

但是,這一捍衛對我來說是不成立的。我是雙城的棲息者,沒有什麼值得捍衛的東西。這其中倒也沒有什麼苦難史或者羅曼史。就像我在一開頭提到過的那樣:這只是一段無聊的回憶。我出生在和我父親不同的地點——僅此而已。

對於我的父親而言,世界上的確存在著一個叫做“老家”的地方。他樂得回去,當然更樂得帶我回去。但是對我而言,這其中並沒有所謂樂與不樂。這只是一段旅程——和我曾經走過的所有旅程一樣,並無特殊之處。很久很久以前,那個地方還能被稱作“農村”:糟糕的交通、糟糕的土路、糟糕的衛生條件。每處事物都完美契合了“城裡人”對“鄉下”的想象——除了那裡的人。

同所謂的親戚會面沒有給我帶來什麼新奇或是恐懼——我不過是毫無感覺。基於宗族關係而蔓生出來的稱謂讓我頭痛:我平日裡用不到這些名詞。這些人也讓我頭痛:除了所謂的親戚關係,我同他們並無話題。如果說有,那也是我父親和他們才有共同話題。語言、習慣、興趣、著裝……無論從哪個角度來看,我同他們都是截然不同者。如果用一個更大的詞來說,那就是我的“生活”和他們徹底不同。

是的,我們的生活徹底不同。那裡和某些人想象中的不一樣,並不是什麼充滿悠閒的田園。正相反,那裡的生活是忙碌的:孩子多大了、在哪工作、有沒有結婚;父母可還安好、近來健康如何;夫妻關係怎麼樣,打算生幾個孩子……這些都是他們關心的話題。在談完這些話題之後,他們還有著數不清的活要幹:地裡有什麼忙事、誰家的狗走丟了、誰家的孩子不見了……他們簡直是永動的機械,一刻也不能停歇。休息對他們有害。

那裡的人情也是忙碌的。在一次返鄉的歷程中,我和父親踏入村口的商鋪。見到有客人進來,老闆忙堆起笑臉相迎,順便給成捆的紙錢折上加折。但是當之後我自己過來時,老闆卻變成了陌生人。他沒有興趣搭理一個孩子。

在這家店裡還發生過更為奇怪的事:那是我為數不多的偷盜史之一。親戚家的孩子帶著我來店裡採購。當逛到盛有火柴的貨架時,那個孩子就化身成了大盜:他抓起一大把火柴往褲兜裡塞,再把外面的大衣拉下來,好蓋住鼓起的口袋。與此同時,他還不忘了往我口袋裡也填上一把。他懶得教這個呆頭呆腦的孩子,乾脆就幫他把這件事做好了。結賬時,他還能和老闆敘上幾句。他們一定是熟人——我這樣想——因為在聊天的時候,他的口袋裡還掉出了幾盒火柴。但老闆沒有出聲,又或者他根本不在意這件事。就這樣,一個偷盜者和一個被盜者在櫃檯前有一搭沒一搭地聊著。不久,當老闆算好了賬,這個“別人家的孩子”就拉著我離開了這裡。

那裡的生死也是忙碌的。在這麼多年過後,我終於開始用在“城裡”學到的文字來描述那裡:“在鄉村,人和動物一起,忙著生,忙著死,忙著千篇一律的單調,週而復始。”我還記得初次見到另外兩個孩子時的尷尬:雖然他們的年齡比我更大,但是由於某種奇妙的輩分關係,他們不得不認我為他們的叔輩。這讓他們尷尬,也讓我尷尬,因為我也不知道該如何回應他們。迫於大人的壓力,他們不得不板著臉進行“認親”。不過好在大人們的興趣很快就轉移到了酒水上面,他們也就牽著狗出去玩了。當大人們的推杯換盞進行到中途時,這兩個孩子突然大哭著跑了回來。唯一沒有跟他們回來的是那條狗:它已經永遠地留在了路邊。於是,宴席上只得分出一個大人去處理這攤煩心事,而我也因為好奇心而決定前去。

最終,我們到了那片死地:他們養的那條狗已經嚥氣。白骨從血肉中翻出來、露在外面——那是它斷掉的尾巴。看到這樣的場面,兩個孩子哭得更大聲了。在大人一遍遍不耐煩地催促甚至是咒罵下,他們才說清了事情的原委:某輛麵包車軋到了他們的狗,隨後便揚長而去了。在他們忙著對峙的時候,我已經從附近的商店裡借來了鐵鍬(說來奇怪,這家店鋪就是先前被我行竊過的那家),開始埋葬這條狗。那時的路還是土路,路邊也都是土地,並且還堆滿了拆房或施工留下的沙土。我就這樣一鏟一鏟地挖下去,再一鏟一鏟地蓋上來。沙土順著屍體的皮毛滑落到兩旁,和從血肉上湧出的黏稠液體攪在一起。我就這樣最先掩蓋了它的傷口。

這時候,被迫從酒席出離的大人終於忍受不了身邊的這幾個崽子了。他一把把鐵鍬搶過來,開始胡亂地剷起地上的沙。與其說他在埋葬這條狗,倒不如說他在拍打這具屍體。他抱怨著我工作的不力,埋怨著那兩個孩子的愚蠢,咒罵著自己被分配的任務。他把我們打發回去:我們不能待在這裡給他“添事”。於是我們開始往來時的方向走去。隨著距離的拉長,他的身影慢慢消失,隨之消失的還有一場埋葬——又或許根本沒有什麼埋葬。無論如何,我也沒能知道這條狗的命運。我下一次回到這個所謂的老家時已經是多年以後了,土路已經變成了柏油馬路。我循著記憶去找舊時的埋葬地——結果當然是沒有找到。儘管如此,我也沒有想過去詢問別人:誰會在乎一隻狗的墳呢?

這已經是相當久之前的記憶了。我不生活在那裡,而是生活在另外一個地方。我同那裡的人們離得太遠了——我這樣想。但是我在另一座城裡也沒有什麼寄託可言。我所有的人際關係基本止步於對應的階段:這就是說,朋友的保質期是相當短的。這對我來說當然不是什麼大事。除此以外,我也不怎麼喜歡這裡的狂歡。由現代商業鑄造的娛樂方式總是一代比一代更短命,因此。它們在我這裡停留的時間也就越來越短。這裡的生活像是旋轉木馬(曾幾何時,這還是大城市先進的象徵,可如今卻已經變成了一種承載浪漫的回憶):滿懷夢想的孩子們騎上它,想象自己是征服四方的國王或是豔驚四方的女皇。但是當音樂漸漸遠去,他們就被從這些幻夢裡拋了出來。這時候他們才發現:在經歷了長長的征服史過後,他們不過是迴旋而歸於原地。我的住地附近就有著這樣一座現代樂園。我曾經進入玩耍過幾次,但我一次也沒有去坐那裡的旋轉木馬。如今,那個樂園已經荒廢,拔地而起的野草將其掩埋。這裡變成了廢棄地,再沒有孩子會進來玩樂,也再沒有大人會著手開發。我透過鐵欄向中望去,能望到架起的鐵軌,能望到鋪陳的賽道,但是沒有能望到那個屬於孩子的木馬。

於是,我終於又回到了童年的閱讀之中。不過,這個閱讀總是孤獨者的閱讀。如果有人試圖從中獲取什麼智識或者金錢上的優越,那他就大錯特錯了。現代人的一切生活都遵循著這樣一種三角關係:豔色使智識失效,金錢使豔色拜倒,而智識又使金錢自卑。這個三角也總會反向作用,這是人們的自尊:擁有金錢者出於自卑而諷刺窮酸;擁有智識者出於憤懟而蔑視美色;擁有豔色者出於而自憐而嘲弄闊佬。這裡不是可以的靜心凝神的聖地,而是同時承載了庸人和聖人的地方,是一切事物的漂流匯聚之所。

在這樣的一片紛亂中,我接到了父親的電話。他說,村裡比我更年輕的孩子已經結婚了,希望我能過來參加他的婚禮。我當然脫不開身,我父親也知道這一點,所以他就幫我拒絕了。這通電話突然把我的回憶拉了回去:我又想起來曾經被我推翻過幾次的獨輪車,又想起來那輛載著我在土路上顛簸的拖拉機。那裡的人簡直無所不會,我擁有的一切知識在那裡的生活都插不上腳。

我又想起了那裡的生死。窩在床上的人同我和我的父親問好:父親說,他的腳是因為常年酗酒而爛掉的。在田間牧羊的人同我和我的父親問好:父親說,這是我腦子有問題、瘋瘋癲癲的四叔。每次回去,父親都要塞給他幾張紅色的鈔票。不斷擦拭著玻璃窗的人同我和我的父親問好:這是他免費得來的東西。他家的老牆上掛著數不清的同貧困扶持者的合照。想到這裡,“蕭紅”這個名字終於出現在我的腦海裡。我曾經認為她是這裡的忠實描述者,但現在看來,她對這裡的生活也知之甚少。她的頭腦被識得的字攪亂了,因此總是充滿憂患。生死在這裡不是壓上來,而是流進來——就從這些不為人知的人和人生中緩緩流過。

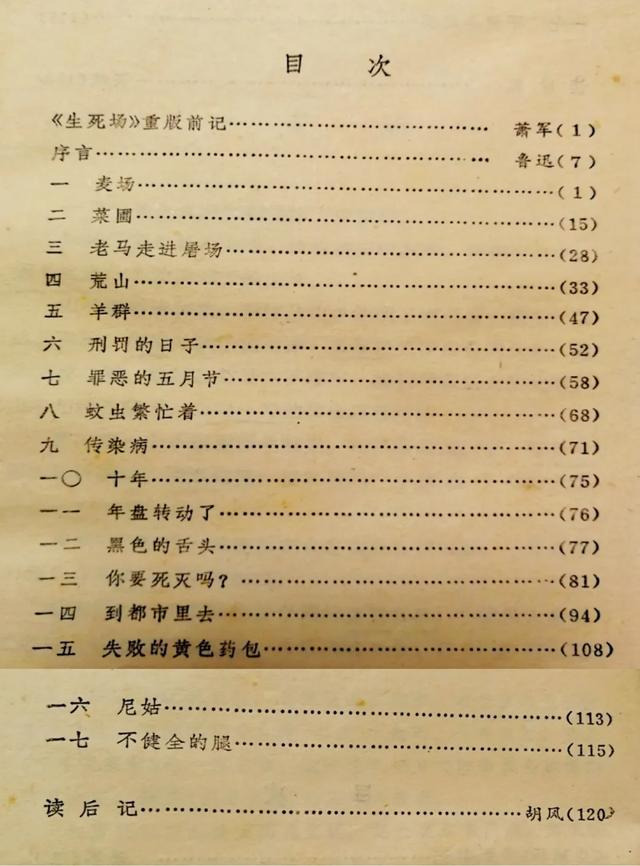

蕭紅《生死場》書影

我已經離開這裡太久了:當我接到父親的電話時,我已經想不起那個邀請我參加婚禮人是誰,記不起他的面貌了。我只知道確鑿是有著這樣一個人,我只知道我同他是異姓的親戚。除此以外,我對他確乎是一無所知了。但是,就是這樣一個我一無所知的人向我拋出了一條長線。順著這根線,我又同我的過往合在了一起。

不過,這根線終究是要斷的。因為我和他都有著各自的長路。於是我騎上了祖母曾經載過我的那輛三輪,在夜間開始了我的旅程:老人說,夜間的天氣總是更為涼爽。我開始蹬起我的車。老舊的金屬軸轉著,在摩擦中發出歲月的聲響。隨著騎行距離的加長,那些拴在車上的線終於全部崩斷了。我開始駛向月亮。

這倒像是一種老式的狂想:只有當人們還未了解宇宙的時候才會寫出這樣的文字。不過,我確實是走在這樣一條路上。我是在背離太陽,去往比遠方更遠的地方。就算到了那裡,我也會不斷騎行,把自己留在月亮的陰影裡——向陽的那面太亮了,顯不出我生存的光。我在月亮的背面和暗面紮下根,點起微暗的火。這是愚人之火,也是天人之火:這光熱的迸發不需要氧氣和能量。這是常人的疾病,是我的再燃。這火細小、脆弱,但也頑固、堅強:無論什麼樣的風吹過,只要它再次燃起,便再也不會停息。