写在前面

- 本篇文章涉及游戏《赛博朋克2077:往日之影》“权杖国王”结局的剧情,如果您担心剧透问题,可以选择忽视本文章。

- 本篇文章亦不是对该游戏的分析或解读,而是我个人基于游戏剧情对自己个人史的展开——简而言之就是一篇抒情“回忆录”,若您对此并无兴趣,也可以选择忽视本文章。

齿轮回转

我们的记忆就如同游戏一样,总有着一种特殊的魔力:只消轻轻动几根手指,时间就能再度倒转。这次,我们来到了历史的另一端:同百灵鸟共同作战的那一条世界线。

就像她的称号昭示的那样:“百灵”之名不过是娱乐众人而得到的蔑称。百灵之鸟就是笼中之雀。她当然也知道这一点:靠给人唱歌卖命是没有前途的。为此,她选择了出离。但她的出离并不高明。或许是因为在笼中被保护得太好了,或许是因为除了唱歌之外没有发展别的谋生技能——总之,她寻求自由的路径是曲折乃至失败的。她利用迈尔斯的计划在狗镇完全失控了,最终不得不依赖V这个外人。

然而,她对这个外人的处理也并不高明。莫名其妙的承诺总会让人陡生疑心,而未能得到良好控制的急迫之情更是出卖了她的谋略。最终,百灵鸟登上了月球。这次获救实属侥幸:如果不是V的同情,她就要折在这里了。不过,她总算离开自己的牢笼了。当然,她也离开了自己的恩人、自己的知己。世上唯一一个能够理解她的人就这样被抛在了身后。她离开布鲁克林、离开地球,去往月亮。在那里,她才能活下来。月亮才是她的家。

月山之巅

提到“家”,我总能想到互联网上关无休无止的争论。大到种族问题、国家问题,小到地域问题、方言问题,每一个都是能引爆流量的“卖点”,都是能挑起纷争的前奏。不过,这些争论发生的地方在我眼中并不是什么愚蠢或者仇恨聚集地。正相反,这里是爱之家。他们对自己的出身坚信不疑,对自己的爱坚信不疑——他们甚至要为此而战,无论这些战争是义还是不义——这都不重要,重要的是他们要连同捍卫他们的家一起来捍卫他们自己。

但是,这一捍卫对我来说是不成立的。我是双城的栖息者,没有什么值得捍卫的东西。这其中倒也没有什么苦难史或者罗曼史。就像我在一开头提到过的那样:这只是一段无聊的回忆。我出生在和我父亲不同的地点——仅此而已。

对于我的父亲而言,世界上的确存在着一个叫做“老家”的地方。他乐得回去,当然更乐得带我回去。但是对我而言,这其中并没有所谓乐与不乐。这只是一段旅程——和我曾经走过的所有旅程一样,并无特殊之处。很久很久以前,那个地方还能被称作“农村”:糟糕的交通、糟糕的土路、糟糕的卫生条件。每处事物都完美契合了“城里人”对“乡下”的想象——除了那里的人。

同所谓的亲戚会面没有给我带来什么新奇或是恐惧——我不过是毫无感觉。基于宗族关系而蔓生出来的称谓让我头痛:我平日里用不到这些名词。这些人也让我头痛:除了所谓的亲戚关系,我同他们并无话题。如果说有,那也是我父亲和他们才有共同话题。语言、习惯、兴趣、着装……无论从哪个角度来看,我同他们都是截然不同者。如果用一个更大的词来说,那就是我的“生活”和他们彻底不同。

是的,我们的生活彻底不同。那里和某些人想象中的不一样,并不是什么充满悠闲的田园。正相反,那里的生活是忙碌的:孩子多大了、在哪工作、有没有结婚;父母可还安好、近来健康如何;夫妻关系怎么样,打算生几个孩子……这些都是他们关心的话题。在谈完这些话题之后,他们还有着数不清的活要干:地里有什么忙事、谁家的狗走丢了、谁家的孩子不见了……他们简直是永动的机械,一刻也不能停歇。休息对他们有害。

那里的人情也是忙碌的。在一次返乡的历程中,我和父亲踏入村口的商铺。见到有客人进来,老板忙堆起笑脸相迎,顺便给成捆的纸钱折上加折。但是当之后我自己过来时,老板却变成了陌生人。他没有兴趣搭理一个孩子。

在这家店里还发生过更为奇怪的事:那是我为数不多的偷盗史之一。亲戚家的孩子带着我来店里采购。当逛到盛有火柴的货架时,那个孩子就化身成了大盗:他抓起一大把火柴往裤兜里塞,再把外面的大衣拉下来,好盖住鼓起的口袋。与此同时,他还不忘了往我口袋里也填上一把。他懒得教这个呆头呆脑的孩子,干脆就帮他把这件事做好了。结账时,他还能和老板叙上几句。他们一定是熟人——我这样想——因为在聊天的时候,他的口袋里还掉出了几盒火柴。但老板没有出声,又或者他根本不在意这件事。就这样,一个偷盗者和一个被盗者在柜台前有一搭没一搭地聊着。不久,当老板算好了账,这个“别人家的孩子”就拉着我离开了这里。

那里的生死也是忙碌的。在这么多年过后,我终于开始用在“城里”学到的文字来描述那里:“在乡村,人和动物一起,忙着生,忙着死,忙着千篇一律的单调,周而复始。”我还记得初次见到另外两个孩子时的尴尬:虽然他们的年龄比我更大,但是由于某种奇妙的辈分关系,他们不得不认我为他们的叔辈。这让他们尴尬,也让我尴尬,因为我也不知道该如何回应他们。迫于大人的压力,他们不得不板着脸进行“认亲”。不过好在大人们的兴趣很快就转移到了酒水上面,他们也就牵着狗出去玩了。当大人们的推杯换盏进行到中途时,这两个孩子突然大哭着跑了回来。唯一没有跟他们回来的是那条狗:它已经永远地留在了路边。于是,宴席上只得分出一个大人去处理这摊烦心事,而我也因为好奇心而决定前去。

最终,我们到了那片死地:他们养的那条狗已经咽气。白骨从血肉中翻出来、露在外面——那是它断掉的尾巴。看到这样的场面,两个孩子哭得更大声了。在大人一遍遍不耐烦地催促甚至是咒骂下,他们才说清了事情的原委:某辆面包车轧到了他们的狗,随后便扬长而去了。在他们忙着对峙的时候,我已经从附近的商店里借来了铁锹(说来奇怪,这家店铺就是先前被我行窃过的那家),开始埋葬这条狗。那时的路还是土路,路边也都是土地,并且还堆满了拆房或施工留下的沙土。我就这样一铲一铲地挖下去,再一铲一铲地盖上来。沙土顺着尸体的皮毛滑落到两旁,和从血肉上涌出的黏稠液体搅在一起。我就这样最先掩盖了它的伤口。

这时候,被迫从酒席出离的大人终于忍受不了身边的这几个崽子了。他一把把铁锹抢过来,开始胡乱地铲起地上的沙。与其说他在埋葬这条狗,倒不如说他在拍打这具尸体。他抱怨着我工作的不力,埋怨着那两个孩子的愚蠢,咒骂着自己被分配的任务。他把我们打发回去:我们不能待在这里给他“添事”。于是我们开始往来时的方向走去。随着距离的拉长,他的身影慢慢消失,随之消失的还有一场埋葬——又或许根本没有什么埋葬。无论如何,我也没能知道这条狗的命运。我下一次回到这个所谓的老家时已经是多年以后了,土路已经变成了柏油马路。我循着记忆去找旧时的埋葬地——结果当然是没有找到。尽管如此,我也没有想过去询问别人:谁会在乎一只狗的坟呢?

这已经是相当久之前的记忆了。我不生活在那里,而是生活在另外一个地方。我同那里的人们离得太远了——我这样想。但是我在另一座城里也没有什么寄托可言。我所有的人际关系基本止步于对应的阶段:这就是说,朋友的保质期是相当短的。这对我来说当然不是什么大事。除此以外,我也不怎么喜欢这里的狂欢。由现代商业铸造的娱乐方式总是一代比一代更短命,因此。它们在我这里停留的时间也就越来越短。这里的生活像是旋转木马(曾几何时,这还是大城市先进的象征,可如今却已经变成了一种承载浪漫的回忆):满怀梦想的孩子们骑上它,想象自己是征服四方的国王或是艳惊四方的女皇。但是当音乐渐渐远去,他们就被从这些幻梦里抛了出来。这时候他们才发现:在经历了长长的征服史过后,他们不过是回旋而归于原地。我的住地附近就有着这样一座现代乐园。我曾经进入玩耍过几次,但我一次也没有去坐那里的旋转木马。如今,那个乐园已经荒废,拔地而起的野草将其掩埋。这里变成了废弃地,再没有孩子会进来玩乐,也再没有大人会着手开发。我透过铁栏向中望去,能望到架起的铁轨,能望到铺陈的赛道,但是没有能望到那个属于孩子的木马。

于是,我终于又回到了童年的阅读之中。不过,这个阅读总是孤独者的阅读。如果有人试图从中获取什么智识或者金钱上的优越,那他就大错特错了。现代人的一切生活都遵循着这样一种三角关系:艳色使智识失效,金钱使艳色拜倒,而智识又使金钱自卑。这个三角也总会反向作用,这是人们的自尊:拥有金钱者出于自卑而讽刺穷酸;拥有智识者出于愤怼而蔑视美色;拥有艳色者出于而自怜而嘲弄阔佬。这里不是可以的静心凝神的圣地,而是同时承载了庸人和圣人的地方,是一切事物的漂流汇聚之所。

在这样的一片纷乱中,我接到了父亲的电话。他说,村里比我更年轻的孩子已经结婚了,希望我能过来参加他的婚礼。我当然脱不开身,我父亲也知道这一点,所以他就帮我拒绝了。这通电话突然把我的回忆拉了回去:我又想起来曾经被我推翻过几次的独轮车,又想起来那辆载着我在土路上颠簸的拖拉机。那里的人简直无所不会,我拥有的一切知识在那里的生活都插不上脚。

我又想起了那里的生死。窝在床上的人同我和我的父亲问好:父亲说,他的脚是因为常年酗酒而烂掉的。在田间牧羊的人同我和我的父亲问好:父亲说,这是我脑子有问题、疯疯癫癫的四叔。每次回去,父亲都要塞给他几张红色的钞票。不断擦拭着玻璃窗的人同我和我的父亲问好:这是他免费得来的东西。他家的老墙上挂着数不清的同贫困扶持者的合照。想到这里,“萧红”这个名字终于出现在我的脑海里。我曾经认为她是这里的忠实描述者,但现在看来,她对这里的生活也知之甚少。她的头脑被识得的字搅乱了,因此总是充满忧患。生死在这里不是压上来,而是流进来——就从这些不为人知的人和人生中缓缓流过。

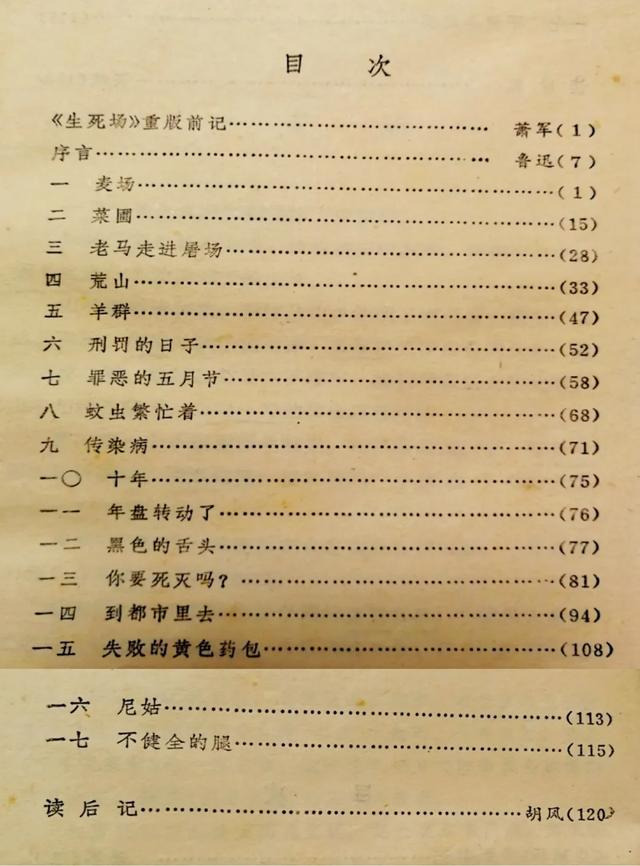

萧红《生死场》书影

我已经离开这里太久了:当我接到父亲的电话时,我已经想不起那个邀请我参加婚礼人是谁,记不起他的面貌了。我只知道确凿是有着这样一个人,我只知道我同他是异姓的亲戚。除此以外,我对他确乎是一无所知了。但是,就是这样一个我一无所知的人向我抛出了一条长线。顺着这根线,我又同我的过往合在了一起。

不过,这根线终究是要断的。因为我和他都有着各自的长路。于是我骑上了祖母曾经载过我的那辆三轮,在夜间开始了我的旅程:老人说,夜间的天气总是更为凉爽。我开始蹬起我的车。老旧的金属轴转着,在摩擦中发出岁月的声响。随着骑行距离的加长,那些拴在车上的线终于全部崩断了。我开始驶向月亮。

这倒像是一种老式的狂想:只有当人们还未了解宇宙的时候才会写出这样的文字。不过,我确实是走在这样一条路上。我是在背离太阳,去往比远方更远的地方。就算到了那里,我也会不断骑行,把自己留在月亮的阴影里——向阳的那面太亮了,显不出我生存的光。我在月亮的背面和暗面扎下根,点起微暗的火。这是愚人之火,也是天人之火:这光热的迸发不需要氧气和能量。这是常人的疾病,是我的再燃。这火细小、脆弱,但也顽固、坚强:无论什么样的风吹过,只要它再次燃起,便再也不会停息。