譯者按:

遊戲與殖民,這兩個看似不是很對付的概念在今天遊戲逐漸傳播到世界的各個文化時偶然的碰到了一起。本文作者

Souvik Mukherjee作為一個印度學者深刻的討論了遊戲設計時出現的跨文化難題。刺客教條作為一款由歐洲公司育碧開發的遊戲,在旗下游戲DLC《黑旗—自由吶喊》中大膽的設計了由黑人奴隸為主角的故事。此時在遊戲中,歐美的遊戲設計師作為當年的殖民者和玩家作為遊戲中的奴隸形成了鮮明的殖民對比。如果把遊戲看成是魔圈,那麼好像此時的玩家和製作者沒有特別的關聯。但當遊戲的故事切身的影響到了玩家本身的文化和政治,比如最近討論激烈的《刺客教條:影》中的黑人與日本武士,似乎火藥味就變得相當濃重。Mukherjee就製作者作為遊戲世界中的殖民者和玩家作為遊戲世界中可能的反抗者重塑了玩家和製作者遊戲內外的政治關係和身份。所以當遊戲真正開始映射歷史,那遊戲與殖民將不再遙遠,它們可能就是重新假設昨天的你我。

本文主要討論的概念是後殖民主義。即是討論殖民,那就會有殖民者和被殖民者的關係。Mukherjee主要以歐美和印度這對現實中的殖民關係討論歐美遊戲中是如何重現這段關係的。當然遊戲的設計是相對的。既然有歐美設計印度的遊戲,那自然印度也有反過來描述歐美殖民者的遊戲。這兩種視角不僅會改變製作者和玩家的關係定位,也會讓玩家更加真切的感受到不同視角下游戲敘事的不同。當然,Mukherjee也用了很多其它的學術討論充實這個後殖民主義的核心討論,比如加入Said的東方主義、Gajjala所討論的屬下階層、還有Nakamura討論的網絡中的身份旅行(Identity Tourism)。希望各位看得開心。

如果有什麼想討論的,歡迎在下方留言。英文原文:https://doi.org/10.1177/1555412015627258

作者簡介:Souvik Mukherjee 是印度加爾各答社會科學研究中心的文化研究副教授。Souvik 通過電子遊戲作為敘事媒體所傳遞的話語研究探討敘事和文學,並研究這些遊戲如何影響和挑戰我們對敘事、身份和文化的理解。他的相關興趣和專長涵蓋遊戲研究中的諸多主題:包括從電子遊戲和棋盤遊戲中所表現的後殖民主義、身份和時間性以及東南亞的電子遊戲產業。Souvik 是三本專著的作者:《Videogames and Storytelling: Reading Games and Playing Books》(Palgrave Macmillan 2015)、《Videogames and Postcolonialism: Empire Plays Back》(Springer UK 2017)和《Videogames in the Indian Subcontinent: Development, Culture(s) and Representations》(Bloomsbury India 2022),目前他正在進行一本關於印度棋盤遊戲和殖民主義的書籍項目。

以下是正文與翻譯:

- 摘要

後殖民主義仍然處於遊戲研究的邊緣,儘管當代關於種族、性別和其他挑戰傳統規範的辯論已經被廣泛納入其中。然而,很難相信它沒有定義視頻遊戲的認知方式;可以說,其影響是微妙的。對於數百萬玩《帝國:全面戰爭》或《東印度公司》這類遊戲的印度人來說,考慮到他們從學術界到日常對話中無處不在的後殖民反應,這些玩家對遊戲中殖民歷史的體驗是直接且不可避免的。電子遊戲構建空間性、政治系統、倫理和社會觀念的方式往往深受殖民概念的影響,因此也包含對現實中殖民主義的質疑。本文旨在探討電子遊戲中包含潛在的後殖民主義所帶來的複雜性,以及我們如何解讀這些遊戲。

- 後殖民思維與電子遊戲:導論

儘管當代關於種族、性別和其他挑戰傳統規範的辯論已經被廣泛納入了遊戲研究,後殖民主義仍然處於遊戲研究討論的邊緣。然而,很難相信後殖民主義的思想不會影響人們對電子遊戲的認知;可以說,其影響往往是微妙的。對於數百萬印度玩家來說,他們在玩《馬克思·佩恩3》(2012)或《刺客教條》(2007)時是否會受到殖民歷史的影響是一個值得討論的問題。然而,當他們玩《帝國:全面戰爭》(2009)或《東印度公司》(2009)等遊戲時,他們對殖民歷史的體驗是直接且不可避免的。同樣地,敘利亞青年在玩《美國陸軍》(2002)或玩諸如《灰燼之下》這樣的mod,以及中非的玩家在玩《極地戰嚎2》(2008)時,可以預見他們會接觸到與權力和殖民化話語相關的獨特政治意識。本文旨在探討某些電子遊戲構建空間性、政治系統、倫理和社會觀念的複雜方式,這些方式往往深受殖民概念的影響,因此也包含對殖民主義的質疑。

本文將以Lisa Nakamura(2002)關於電子遊戲中種族的研究,Sybille Lammes(2010)和Shoshana Magnet(2006)關於電子遊戲中後殖民空間性的研究,以及我自己早期關於電子遊戲中殖民製圖的論文(Mukherjee,2015)為出發點,同時也會涉及Homi Bhabha(1994)、Edward Said(1979)和Gayatri Chakravorty Spivak(1999)等評論家的當前後殖民理論。“後殖民主義”一詞本身需要在這裡作些解釋。Ashcroft和Tiffin認為它是“帝國文化與本土文化實踐之間的互動”,並且是一個“涵蓋殖民過程所有方面的術語,從殖民接觸的開始一直到現在”(Ashcroft,Griffiths,& Tiffin,2005,第2頁)。在討論這一概念與電子遊戲的關係之前,還需要簡要談論一下本文標題中的一個關鍵詞:“屬下階層/底層”(subaltern)。這個概念是由Ranajit Guha領導的一組歷史學家和理論家從Antonio Gramsci那裡借來的,他們致力於撰寫“自下而上的歷史”,並“自覺努力糾正社會歷史中傳統的精英階層視角的偏見”(Arnold,Bayly,Brass,& Chakravarty,2012,第13頁)。Spivak在其開創性的文章《底層能說話嗎?》中指出,將屬下階層人民視為抗議的“核心”或本體論上明確界定的實體存在風險。相反,Spivak認為屬下階層人是一個無法自我表達的聲音。評論家們指出,“沒有一個屬下階層主體能夠認識並表達自己”(Nelson & Grossberg 1988,第27頁)。

考慮到上述關於後殖民主義和屬下階層人民的立場,本文的論點將是對電子遊戲中後殖民主義的三重考察,並探討電子遊戲如何成為一種屬下階層性質的媒介。第一部分將探討即時戰略遊戲中的地圖表現,以及它們如何延續殖民定義地緣政治的方式。重要的是,電子遊戲中出現的替代歷史和地圖可能作為一種潛在話語挑戰上級殖民框架。論點的第二個部分將從後殖民的角度探討電子遊戲中的身份構建。最後,本文將審視電子遊戲中“東方”的認知和表現,以及瞭解促使遊戲開發者在其遊戲中包含此類表現同時抹去某些元素的原因。

過去的文獻分析分別探討了後殖民遊戲中的地圖元素或身份構建,本文的目的是研究後殖民思維如何通過鏈接外部理解和自我反思性認知達到統一後殖民主體認知。通過理解後殖民主體的觀點,殖民霸權的反應以及這些反應的問題,本文將說明抗議的過程以及屬下階層性。最後,本文分析的主要目的是研究後殖民主體是如何通過電子遊戲及其玩家的視角重新定義的。

- 電子遊戲地圖製圖與後殖民

殖民帝國常常被形容為一種遊玩。19世紀在中亞探險和標記潛在領土的探險家們,將他們為英俄領主進行的間諜活動、監視和製圖稱為“偉大的遊戲”或“陰影之戰”(Hopkirk,2006)。這個短語由魯德亞德·吉卜林在其小說《基姆》中推廣,據稱源於一位名為Stoddart的上校,他在想到這個比喻時,可能聯想到的是英式橄欖球。與(或許是杜撰的)關於滑鐵盧戰役“伊頓公學的操場”評論相似,這個術語似乎暗示了一種按相互同意的規則進行的超乎人命的活動。顯而易見的遊戲性巧妙的隱藏了許多嚴肅且能改變世界的內容。在吉卜林的小說中,Kim通過神秘的Lurgan Sahib大師學習,習得了一種寶石遊戲——這個遊戲在不知不覺中教會了他在未知領土探索的技能。同樣的遊戲體驗,如《帝國時代》或《海島大亨》(PopTop Software,2001)等遊戲,含沙射影地將玩家帶入了關於殖民主義和佔領土地的巨大權利架構中。

評論者普遍認為,電子遊戲與新自由主義和資本主義有關,他們聲稱這些遊戲本質上與殖民主義和帝國有聯繫。根據Andrew Baerg(2009年)的觀點,“數字遊戲及其計算表示過程,執行驅動符號系統的規則,代表了新自由主義中的過程”(第119頁)。他引用Ian Bogost(2010)的程序修辭概念,即“計算機處理、計算和操作大量基於規則的符號的能力”(Baerg,2009,第119頁),以使我們能夠理解“我們周圍世界的運作,並且這個運作過程能夠影響和潛在地說服我們”。Baerg認為,電子遊戲的程序修辭產生了一種雙向的影響:首先,它反映了自由市場逐步擴展和選擇的過程;其次,這些選擇背後有經濟上的理性。這一分析並不意味著這些問題適用於所有電子遊戲;相反,這個理論關注的是那些與上述影響框架相關的許多遊戲,無論是明顯相關的遊戲或是那些未被挑明此關係的遊戲。以具體的對比為例,Magnet對《海島大亨》的評論清楚地指出了遊戲機制背後的類似原則(政治經濟影響):

《海島大亨》的資源被稱為你的資源——包括其公民。儘管遊戲明確指出你的人民擁有自由意志,但它提醒你,他們可以通過你的金錢誘導聽從你的命令——或者在這種策略失敗時,通過軍事力量。你甚至可以實行戒嚴。資本主義是遊戲的核心內容。(Magnet,2006,第144頁)

這些遊戲特點本身反映了與殖民地相似的帝國機制,儘管帶有一點諷刺和批判意味。《海島大亨》是一個島嶼,儘管帝國主義勢力已經離去,帝國的過程依然以不同方式繼續。政治理論家Michael Hardt和Antonio Negri(2001)談到類似現象時宣稱:“伴隨著全球市場和全球生產迴路的出現,出現了全球秩序,一種新的邏輯和統治結構——簡而言之,一種新的主權形式”(第xi頁)。他們稱這種調節全球交換的權力為帝國。

在原則上,電子遊戲仍然存在與殖民帝國的相似性。儘管世界地圖上表示各個帝國的紅色、藍色和綠色區域已經消失,研究電子遊戲如何以各種形式——現代和殖民——表現帝國原則都還是有益的。這樣思考遊戲能夠更好地闡明和發展當前對於遊戲研究的評論。談到地圖,製圖一直是殖民空間建構的關鍵元素。而帝國建設類電子遊戲中的地圖建構,如《帝國時代》系列(1997-2014)、《帝國:全面戰爭》(2007)、《國家的崛起》(2003)和《地球帝國》(2001)等,提供了一個引人入勝的視角。談到地圖在殖民擴展中的作用,Tom Bassett指出:

非洲的製圖劃分與製圖和帝國建設密不可分。然而,在地圖上畫線的行為只是製圖推動帝國主義的一個例子。地圖曾被用來以各種方式擴展歐洲對外國和未知領土的霸權。(Bassett,1994,第316-335頁)

事實上,由喬治·埃弗里斯特上校領導的印度大三角測量是英國殖民企業的重要組成部分。歷史學家John Keay(2000)稱其為“樹幹、骨架的脊柱[…],在其精確繪製位置的基礎上,所有其他調查和位置都依賴它”(第xix頁)。埃弗里斯他(Everest)將他的名字賦予了世界最高峰,珠穆朗瑪峰。如同“命名”珠穆朗瑪峰一樣,命名行為對帝國擴張議程具有重要意義。同樣的,這種明明行為也適用於樹立旗幟和設立景觀。正如英國單口喜劇演員Eddie Izzard在其作品《你有旗子嗎?》中精彩地笑道:“我們對旗子的巧妙使用控制了其它國家!是的,只需航行到世界各地插上旗子,然後我宣稱印度為英國所有!”(Jordan,1999)。在《植物帝國》(2011)中,Eugenia Herbert描述了英國殖民者在印度如何努力通過他們的花園、進口植被,甚至為了打高爾夫和板球而在荒地上創建的運動場來改變景觀。

圖片取自Mukherjee的書籍Videogames and Postcolonialism 第30頁

現在想想任何帝國建設類電子遊戲的基本機制,地圖都是至關重要的。遊戲玩法的關鍵促進因素通常是消除“戰爭迷霧”。對迷霧的掌控將決定遊戲內的權宜之計以便重新設計地盤,並能夠在遊戲地圖上建造建築物。與非數字遊戲中的地圖板相比,Lammes和Wilmot(2013)總結電子遊戲地圖為一種“導航界面,[其]不僅僅是‘模仿’環境,而是通過具體的遊戲規則在導航中轉變它們。”歷史上一個不可避免的平行現象是西塞爾·羅茲的話:

想到那些你在夜晚頭頂看到的星星,這些我們永遠無法到達的廣闊世界。如果我能,我會吞併這些行星;我經常這樣想。看到它們如此清晰而又如此遙遠,這讓我感到悲傷。(Hardt & Negri,2001,第222頁)

有人可能會傾向於將其與《星際爭霸》這款遊戲進行比較,這款遊戲講述了在銀河系遙遠角落的行星殖民故事。

在對《海島大亨》空間性的理論化中,Magnet(2006)將遊戲的空間展示為“一個被殖民的遊戲景觀,通過資本主義和殖民主義的雙重話語喚醒其玩家”,並著手“指出遊戲意識形態基礎所伴隨的危險”(第143頁)。作者遵循路易·阿爾都塞的觀點,將“喚醒”視作玩家被遊戲現有的意識形態,即資本主義和殖民主義,所“召喚”。

在對帝國建設類遊戲的分析中,Lammes補充道,“通過探索、貿易、製圖和軍事行動等殖民統治技巧,玩家創造了他們所擁有的個人殖民過去和未來。”在Lammes的分析中,Magnet所說的“遊戲景觀”變成了“後殖民遊樂場”。

Lammes(2010)認為,這些遊戲可能不是關於前殖民地文化在當下如何處理其殖民過去,但它們仍然是後殖民的,因為這是一個“更復雜的術語,涉及殖民文化的遺產如何以混合和變形的方式在當代文化中迴響”(第1-6頁)。雖然這是一個有效的討論切入點,但Lammes的論點未能考慮到來自印度次大陸、非洲和中東的數百萬玩家,對他們而言,這些帝國建設類遊戲實際上提供了一種直接的方式來接觸他們的殖民歷史。

不過這些遊戲對殖民地的描繪往往過於簡單,包含了那些來自被殖民地區的玩家一眼就能看出的不準確之處。例如,即使是一款經過精心研究的遊戲如《帝國:全面戰爭》,也有一些非常明顯的缺陷:忽視了印度文化的多樣性,僅提及“印度的做事方式”;茶園的出現比英國在1824年發現阿薩姆茶早了一個世紀;後來的靛藍種植園沒有被提及,而這些種植園曾引發了很多民眾抗議;在莫臥兒帝國地圖上沒有伊斯蘭教宗教中心;貝納雷斯,印度教的聖城,被描繪成“偉大的靜修院”,而實際上這裡並沒有這樣的存在,而且靜修院在歷史上是非常不同的機構;最後,十九世紀的馬拉塔帝國被描繪成使用印度國旗——而這個國旗直到1947年才正式使用。

電子遊戲的地圖也是一個可以創造替代歷史的空間。在這裡,可以逆轉殖民過程並征服曾經的帝國強權。正如Lammes(2010)正確指出的那樣,遊戲中的地圖製作具有高度的個人參與性:“在《帝國時代》中,地圖獲得了混合和個性化的特質,完全不同於殖民文化希望展示其權力關係的方式”(第1-6頁)。為了進一步說明這一點,以下是《帝國:全面戰爭》論壇上的一條評論:

“我玩普魯士的戰役,到1735年,馬拉塔不僅征服了印度、波斯和阿富汗,還從海盜那裡奪取了安提瓜。到1740年,他們實際上通過波羅的海航行,登陸庫爾蘭,並在登陸後的回合中摧毀了他們。這實際上是有利的,因為它給了我一個藉口在不與鄰國開戰的情況下佔領庫爾蘭,同時我建立了防禦工事,但到1750年,任何歷史現實主義都早已消失。”(Den of Earth,2010)

那麼,如何解讀這種殖民主義的逆轉呢?這裡顯然存在一種可能的後殖民反應元素(可能是無意的)。類似地,在殖民強國離開非洲後的早期,有人建議“非洲人應該坐下來用方尺重新繪製地圖”(Ramutsindela,2006,第128頁)。

然而,正如我在其他地方所論述的那樣,策略遊戲地圖的重組特性比簡單的重新繪製殖民地圖要複雜得多,正如後殖民主義本身要複雜得多。在這裡,介紹Edward Soja的“第三空間”概念是很有啟發性的。這個概念來源於Henri Lefebvre對感知、構建和生活空間的分類,並且物理的、製圖的和體驗的空間應當在一個人的空間理解中同時運作。Soja在Lefebvre的“生活空間”基礎上提出了他所謂的“第三空間”。他將第三空間描述為“現實與想象的空間”,在這裡不可能將由空間感知所構建的想象空間與其物理和製圖層面分開。根據Soja(1996)的說法:

“第三空間……植根於這種重組和激進開放的視角中。在我稱之為批判性他者化的策略中,我嘗試打開我們的空間想象,以應對所有的二元對立,任何試圖通過引入“他者選擇”(即將非我的選擇設為他者,和同我的選擇對立)來將政治思想和行動限制在僅有的兩種選擇中的行為。”(第5頁)

在打開空間想象時,他引入了“他者”的選擇,以挑戰早期帝國空間概念的中心-邊緣二元對立。在第三空間中,還涉及到社會中常常被傳統空間表徵所忽視的邊緣部分。同樣,在《帝國:全面戰爭》中,遊戲地圖經常以意想不到的方式回應:當帝國奔向工業進步時,玩家發現自己意外地要應對叛亂,正如一位玩家在遊戲論壇上抱怨:“我只是想知道如何阻止地區的叛亂,我在裡面有滿員的駐軍和將軍,並且免除了他們的稅收,還解僱了一些部長,但這沒有解決問題”(atco,2009)。存在於生活空間層面,這是Soja所指的第三空間。正如後殖民主義思想家的著作中一樣,這個抗議的第三空間在電子遊戲帝國中是一個問題,正如在現實生活中的對應物一樣。即使通過贏得遊戲並征服整個電子遊戲地圖空間,也不可能消除他者——即持續存在的抗議,正如遊戲動態地圖空間中npc角色的生活繼續。在她的後殖民批判中,Spivak指出,即使在英國帝國結束後的印度,問題仍然存在,去殖民化本身從底層無產階級或屬下階層的角度來看是一個誤導性的詞語。對於Spivak(1993)來說,這些空間“沒有與帝國主義文化交通的既定機構”,而且“不屬於所謂的有組織勞動或逆轉資本主義邏輯的嘗試”。所以對於Spivak來說,去殖民化在沒有較優越精英的邏輯規則的其他群體中,比如底層無產階級,是沒有任何意義的。正如前面提到的,他們這些群體,才構成了屬下階層。

- 關於屬下階層性和抗議的簡敘

在談論網絡文化中的屬下階層時,Radhika Gajjala(2014)問道,“屬下階層何時被帶到網絡上,以及這是為了什麼目的?”(第29頁)這也是本文將探討的問題,但在與Gajjala在其書《網絡文化與屬下階層》中討論的資本和在線小額信貸有關的屬下階層主體並非在同一平面上。Gajjala將屬下階層定義為“沒有工具或沒有積極地、自由的參與社會秩序權利的個體,[且]屬下階層被認為是沒有為自己發聲權利的”(第161頁)。這一定義在多大程度上適用於遊戲文化中的後殖民元素是一個有爭議的問題,“積極”和“自由”的理解需要具體說明。當然,如果考慮到《魔獸世界》(WoW;暴雪娛樂,2014)服務器上的打金行為1,也許這個描述非常適合於那些無名無姓且毫無自由玩遊戲的邊緣玩家。

然而,這種露骨的相似性可能並不總是顯而易見;在他的文章中,羅伯託·卡薩爾(2013)指出,“霸權鬥爭在電子遊戲中非常活躍”(第332頁)。卡薩爾指出,像《美國陸軍》這樣的遊戲建立了霸權場景,其中一個主導群體(美國士兵)相對於那些被構建為他者和敵人的人(阿拉伯人)是極具優越性的。想象一個伊拉克玩家在玩《美國陸軍》(2002)或一個來自扎伊爾的玩家在玩《極地戰嚎2》(2008):遊戲規則在限制他或她遵循遊戲內容對其文化的某些假設並接受重新賦予的身份,而他或她作為遊戲所構建的邊緣人物,無法提出抗議。

在不同的場景中,有一些遊戲,儘管很少且不為人知,但明確反對主導秩序: 在《圍困中》(Under Siege,無正版中文翻譯),Afkar Media(其開發者)試圖通過慶祝反猶太復國主義抵抗的英雄主義來戲劇化並重新討論1999年至2002年第二次巴勒斯坦大起義事件。Afkar Media想表達他們的遊戲不是宣傳工具,[並且]由於媒體通常妖魔化穆斯林,他們這作者只是想試圖講述自己的故事。(Cassar,2013,第346頁)

另一個例子是《Bhagat Singh》(2000)遊戲,它是印度最早的第一人稱射擊遊戲之一。遊戲中,主角是一名印度自由鬥士。他的敵人是英國殖民統治下的警察。這又是一個反對殖民霸權的明確例子,但它顯然不是“沉默”的。這個例子說明的問題在於那些以更積極和直接的方式抗議霸權的遊戲是否可以被稱為屬下階層。

Bhagat Singh遊戲主菜單界面

在某些定義中,這些遊戲即使是在電子遊戲行業和全球遊戲文化中也確實是“來自下方的聲音”。從另一個角度來看,通過發聲,這些遊戲已經在後殖民討論中突破了邊界。無論如何看待它們,像《Bhagat Singh》這樣的遊戲都成為了意識形態上抗議的平臺。根據葛蘭西的“縫合”概念,Cassar(2013)認為這些遊戲“更接近被壓迫階級,因此當特定意識形態立場發生變化時,它們的反應更快[……]並可以以互聯的方式展示主導和從屬意識形態”(第247頁)。

- 遊戲玩家作為被殖民者/殖民者:電子遊戲中的後殖民身份

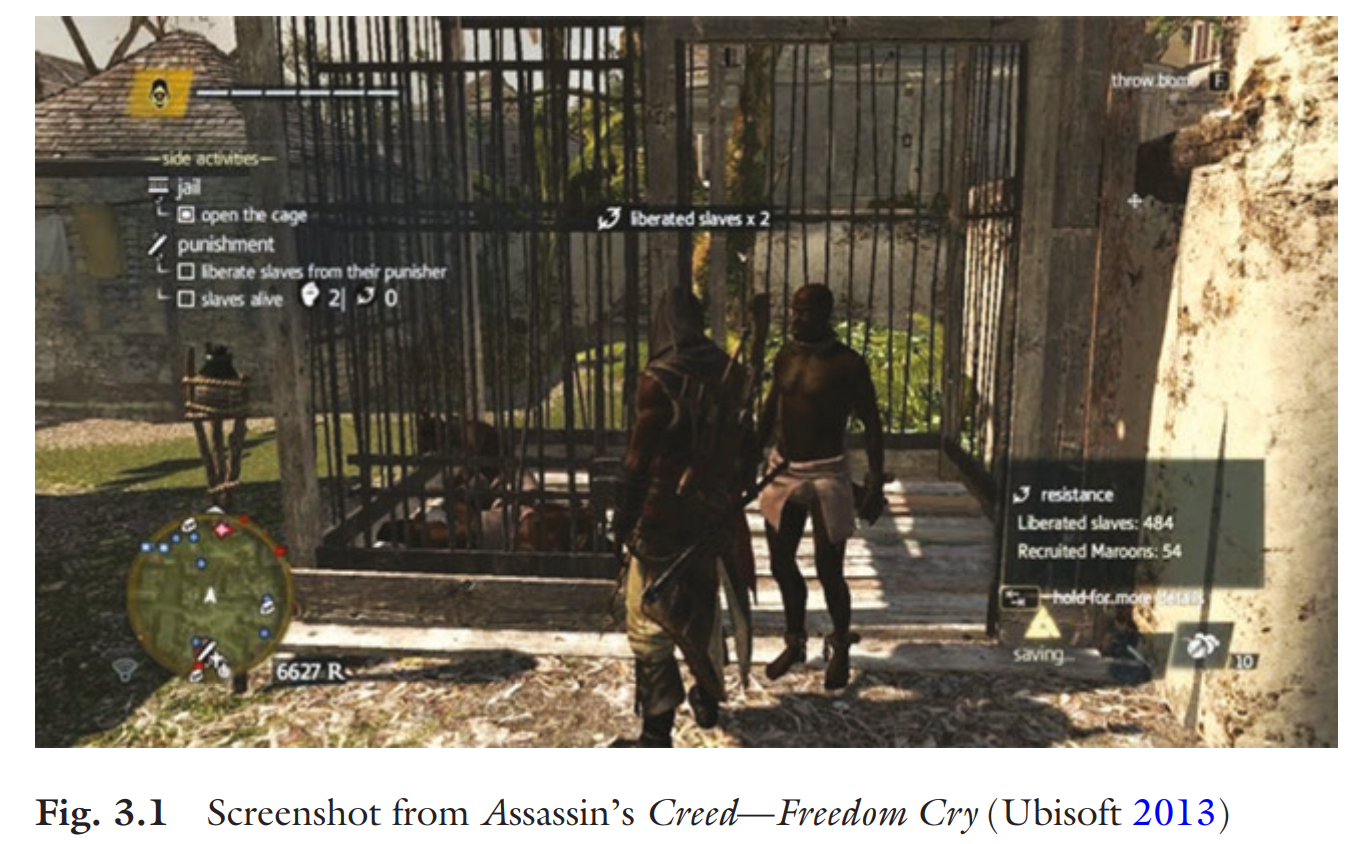

在《刺客教條:自由吶喊》(2013)中,玩家扮演一位在十八世紀海地遇難的黑人水手。在那裡奴隸制是普遍存在的。一個層面來說,遊戲通過玩家遊玩主角提供了一個對奴隸制進行積極的抗議。在另一個層面上,遊戲中你解放的奴隸們表現出了一種無聲的回應。雖然玩家無法從奴隸的角度體驗遊戲(除了一小部分主角偽裝成奴隸的情節),但玩家扮演的主人公的身份其實也相當複雜。無論玩家本人是不是來自曾被殖民的國家還是其他地方,他們扮演被解放的奴隸轉為的海盜都是處在一個“不自在”的位置。具體來說玩家不得不成為“他者”。殖民地的管理者在面對當地“土著”的過程中也會與自身身份作鬥爭。一方面來說,管理者和土著需要保持距離。另一方面,如金普爾的金(Kipling’s Kim)或阿拉伯的勞倫斯(Lawrence of Arabia)等歐洲人也曾以印度人或貝都因人的身份出現(意味著管理者和土著的身份出現重疊)。《印度紳士禮儀指南》宣稱: 印度紳士,儘管要對自己保持自尊,但不應進入為歐洲人預留的車廂,就像他不應進入為女士預留的車廂一樣。雖然你可能已經習得歐洲人的習慣和禮儀,但要有勇氣表明你不為自己是印度人而感到羞恥,並在所有情況下都認同你所屬的種族文化。(Hardiman,1920)

圖片取自Mukherjee的書籍Videogames and Postcolonialism 第63頁

這裡的矛盾顯而易見。儘管鼓勵印度人習得歐洲人的習慣,但傳授的教訓是要與自己的人待在一起——一種相當衝突的觀念。正如本文開始通過現實人物塞西爾·羅茲(Cecil Rhodes)來考察地圖學和帝國主義一樣,引入另一位現實人物來介紹後殖民身份的概念也很有教益:T.E.勞倫斯上校,更廣為人知的是“阿拉伯的勞倫斯”。在大衛·裡恩(David Lean)的同名電影中,勞倫斯身穿貝都因謝里夫(Bedouin sherif)的長袍,甚至穿著被英國同伴稱為“黑鬼衣服”的衣服走進軍官食堂。然而,在電影的後半部分,他對阿拉伯夥伴說:“看,阿里,看。(他捏了捏自己白皙的皮膚。)那是我。它是什麼顏色的?那是我,但我對此無能為力。”(Lean,1962)。在殖民體系中,殖民者和被殖民者對自己的身份都感到不安、疑惑並感受到威脅。

在麗莎·中村(Lisa Nakamura)關於網絡空間中種族問題的開創性工作中,她有通過一種可以視為與上述描述的殖民地英國的刻板印象平行的方式來探討在線身份構成的問題。她指出,“刻板印象”本身是一個來自機械學語言的詞。她引入了一個新詞,“網絡刻板印象”(cybertypes)來描述數字世界中的類似現象。早期的網絡理論家(如謝麗·特克爾(Sherry Turkle))似乎認為監管和壓迫性的社會規範(如種族主義和性別歧視)與用戶在屏幕外的“單一、堅實”的身份有關。其實我們拋開身體這個框架獲得更多“流動身份”後,反而獲得了開闢新的且較少壓迫性的規範的能力,並同時也獲得了以更有效的方式“承認多樣性”的能力。(Nakamura,2002,第13頁)

Nakamura(2022)對此表示不同意,她指出由信息技術所提供的身份選擇,如網絡化身、整容手術和跨性別手術以及身體改造和其他網絡義體,並沒有打破單一身份的框架,而是將這個單一身份轉移到“虛擬”領域。這個虛擬領域並非沒有自己的法律和等級制度。所謂的“流動”自我並不比“堅實”自我更少受到文化霸權、行為規範和文化規範的約束。(第4頁)

遊戲研究已經指出,遊戲設計在定義種族和身份時往往反映了殖民主義的邏輯。亞歷山大·加洛韋(Alexander Galloway)對《文明》(Sid Meier’s Civilization,1991)的批評突出了遊戲中的殖民擴張模型和高加索種族優越的假設。根據加洛韋的說法, 《文明III》的算法[...]抹去了歷史上存在的許多人,例如因紐特人、愛爾蘭人等等;它將文明與特定的民族或部落身份混為一談,忽略瞭如非裔美國人或猶太人等的混合性和散居問題。(2006,第98頁)

Nakamura 注意到在《魔獸世界》中某些角色類型在遊戲中遭受種族歧視,而傑西卡·蘭格(Jessica Langer)認為遊戲涉及類似於現實世界中的權力和等級結構的構建。殖民地居民和其他邊緣化人群——在這種情況下是魔獸中的部落——主要被描繪成骯髒、無組織的[和]原始的(例如部落中的巨魔、獸人和牛頭人)。(Corneliussen & Rettberg,2008,第91頁)

上述方面顯然是“他者”的殖民構建。然而,在《魔獸世界》中扮演部落中的角色或在《自由吶喊》中扮演阿德瓦勒時,玩家都進行了一次“成為他者”的體驗。在後殖民背景下,殖民者採取被殖民者身份的體驗同樣值得關注。根據薩義德(1978)所述, 這好似一個想要認為一切皆有可能的幻想—即可以去任何地方併成為任何人。T.E.勞倫斯在《智慧的七柱》中一再表達了這種幻想。他提醒我們,作為一個金髮碧眼的英國人,他也可以像一個阿拉伯人一樣在沙漠中穿行。我稱這之為幻想,因為正如金普爾和勞倫斯不斷提醒我們的那樣,沒有人,尤其是殖民地中的白人和非白人,會忘記“成為本地人”或操作“大遊戲”是基於堅如磐石的基礎框架,即歐洲的權力。難道曾經有哪個本地人被藍眼或綠眼的金普爾和勞倫斯欺騙而視其為冒險家特工嗎(即所有本地人都清楚歐洲人的嘴臉)?我對此表示懷疑。(第44頁)

Nakamura將這一段話用來框定她在網絡平臺和電子遊戲中“身份旅行”(Identity Tourism)的概念。在她早期關於網絡遊戲的文章中,她提到玩家在MUD向多人線上文字平臺(MOO)中扮演東方刻板印象的角色(關於這一點將在下一部分詳細討論):“對於我上面描述的身份旅行的實踐者來說,Lambda MOO代表了一個幻想的帝國空間,就像金普爾的英屬印度一樣,提供了一個可以上演‘成功探險的宏大夢想’的舞臺”(Nakamura,1995,第181頁)。

在電子遊戲中,後殖民身份的衝突問題即使在殖民聯繫不那麼直接的遊戲中也被感知到:在《馬克思·佩恩3》中,玩家需要在巴西貧民窟中奔跑,並幾乎無休止地射殺屏幕上出現的大量巴西黑幫。雖然玩家扮演馬克思·佩恩,但玩家可能並不是遊戲假設的白人男性。事實上,玩家甚至可能是巴西人。中村所說的身份旅行在這裡表現得非常明顯:玩家可以選擇九個可玩的男性化身。有趣的是,九個化身中有五個來自與殖民有關的地區:海地、巴西、北愛爾蘭、阿爾巴尼亞和毛里求斯。其中之一,Quarbani Singh,是個有趣的角色。Singh辛格被描述為毛里求斯人,但從名字和外貌來看,他似乎是來自北印度的旁遮普錫克教徒。這裡注意,被帶去毛里求斯種植園工作的契約印度移民也來自北印度,但不是來自旁遮普。

R星製作馬克思佩恩3時親臨巴西感受取材,圖源:R星

《極地戰嚎2》的故事發生在一個未命名的非洲國家,這個國家似乎曾是一個前殖民地。一本Edge雜誌的評論將這個地點描述為“有著彈坑般坑窪道路的非洲,那裡有生鏽的AK-47,毫無價值的貨幣,塵土飛揚的貧民窟,炙熱的貧困和無法擺脫的瘧疾”。

這個故事不斷與約瑟夫·康拉德的《黑暗之心》相聯繫,甚至有一個關卡以這本小說命名。不同之處在於,這次深入非洲的旅程不是由小說中的白人馬洛(Marlow)或其電影改編《現代啟示錄》中的本傑明·威拉德上尉(Captain Benjamin Willard)開啟的。而是由玩家扮演的夸爾巴尼·辛格(Quarbani Singh)作為一個後殖民主體在後殖民地場景中進行探索。然而,這種探索也是一種身份旅行——試圖“理解”這個未命名的非洲國家後殖民創傷的身份,這個國家有血鑽貿易、瘧疾困擾的貧困,以及兩個派系之間的權力政治。它們分別是勞動與解放統一陣線和人民抵抗聯盟。兩個派系都宣稱是為了自由和抵抗強權,這是在殖民和後殖民世界中非常重要的情感因素。然而,兩者都僱傭外國僱傭兵。儘管聲稱是抗議,但實際上他們是新的精英階層。當扮演辛格時,玩家從社會的底層開始遊戲。但一段時間後,遊戲讓玩家分別為每個派系效力,最後需要在派系之間做出選擇。扮演辛格時,玩家在國家的不同地區執行任務,並獲得血鑽作為獎勵。那些鑽石似乎才是真正意義上的貨幣。在大多數任務中,派系否認與主角的任何聯繫,玩家必須在幾乎匿名的情況下完成任務。玩家偶爾會見到本地神父。他會提供瘧疾藥片,但前提是玩家幫助他不幸的教區居民們獲得離開國家的文件。事實上,玩家與深受苦難的(屬下階層?)平民的互動很少,而真正接觸時,這似乎也是為了獲取瘧疾藥片這一遊戲機制的一部分。對於作為後殖民主體的辛格來說,他的身份在參與底層與精英活動之間進行著持續的對抗。對於玩家來說,受辛格的背景影響,身份體驗早已更加複雜。正如在裡恩的電影中,勞倫斯穿著阿拉伯服裝,被同胞蔑稱為“黑鬼”,同時意識到自己不可能成為阿拉伯人,充其量只是一個身份遊客。在電子遊戲的後殖民背景下,玩家也在努力弄清自己在遊戲中究竟處於何種身份。

面對這樣的身份危機和同樣令人困惑的地緣政治,同時遊戲又在其中穿插偽史和重構的地圖,這會推動一種強烈的需求去迫使促成一個解決方案。最簡單的方法是依賴薩義德所說的“東方主義”。就像重新定位一張實際的地圖(也稱為“定向”)一樣,地緣政治和身份地圖都被殖民霸權系統“調整”。身份遊客的二元性被自信的刻板印象所取代,正如在《印度紳士禮儀指南》的摘錄中所看到的那樣。

- 東方主義與電子遊戲

薩義德將東方主義定義為“以東西方之間的基本區別為出發點,圍繞東方及其人民、習俗、‘思想’、命運等進行詳盡的理論、史詩、小說、社會描述和政治敘述。”事實上,東方的構建有助於定義西方和歐洲文明的本質。在闡述這一過程時,他指出:

通過對其(‘東方’)的陳述,授權對其的觀點,描述其,教授其,安置其,統治其,東方主義成為一種西方主導、重構和掌控東方的方式。簡而言之,由於東方主義,東方不是(也不是)一個自由的思想或行動主體。(薩義德,1978年,第38頁)

無論是殖民地管理員學習印地語和波斯語以管理殖民地,還是坐在家裡的歐洲人通過德拉克羅瓦的畫作欣賞異國的東方,或是學習“大博弈”並與“本地人”混在一起的金(Kim),東方的形象總是在被製造出來,只代表殖民帝國主義希望展示和看到的事物。這間接的影響了地圖的繪製方式和身份的固定。中村(Nakamura)準確地識別了她在電子遊戲中發現的身份旅行中的東方主義現象。

她指出,“在MOO(多人在線文字遊戲)中,絕大多數男性亞洲角色都符合流行電子媒體(如電子遊戲、電視和電影)以及流行文學類型(如科幻和歷史浪漫)中的熟悉刻板印象”(Nakamura,1995年)。這些遊戲中的角色名字如春麗和劉康(在《街頭霸王》中)“給予了用戶理解從流行媒體中獲得的東方戰士形象”。Nakamura認為:

這是流行媒體進入網絡空間的交叉效應的一個例子。作為最新加入電子娛樂媒體陣列的成員,遊戲是各種圖像和模擬的拼湊。完整的東方男性形象,配有劍,證實了東方男性強大、古老、異國情調和過時的概念。(1995年)

這種構建在電子遊戲中的非西方角色塑造方式中顯而易見。這裡值得注意的是,以印度角色為特色的早期電子遊戲之一是《街頭霸王2》(Capcom,1991年)。在這裡,達爾西姆被描繪成以“瑜伽”姿勢踢腿,穿著破爛的橙色短褲和骷髏項鍊,以強調他的東方印度神秘色彩。他可以噴火球,懸浮,喜歡咖喱和冥想。為了增加他的東方形象,他非常保護他的兒子達塔和他的妻子,她的名字竟然叫莎莉(Sari,印度女性穿的服飾)!在以印度為特色的帝國建設遊戲中,也可以看到一組經典的刻板印象。除了與《帝國:全面戰爭》中的不準確之處有關的觀點外,還出現了更多的問題,例如《帝國時代3:亞洲王朝》(2007年)中創造的刻板印象。在這裡,有一個嚴重的錯誤,即把印度士兵(殖民軍中的印度士兵)視為一個種族社區,並且婆羅門祭司被描繪成騎象的戰士。當像倫敦和洛杉磯這樣的城市在電子遊戲中被如此精心地描繪時,《殺手:沉默刺客》(2002年)中的“寺廟城市伏擊”關卡卻只能讓主角在倉庫之間移動,並最終遇到一個自動人力車司機。還有更奇怪的是,《決勝時刻:現代戰爭3》(2011年)中的任務“Persona Non Grata”設定在喜馬偕爾邦。雖然到處可見印度自動人力車,但在英國突擊隊與俄羅斯恐怖分子的槍戰中,印度軍隊或任何印度人似乎都決定袖手旁觀!

最近的《刺客教條:婆羅門》圖畫小說的創作者非常滿足於二手知識和寶萊塢電影來構建他們的印度形象:

遺憾的是,我無法親自前往印度直接研究這個故事。我不得不依靠大量的閱讀,長時間觀看寶萊塢電影,以及在這裡與印度僑民的零星會面來澄清歷史和文化細節。(Sophie,2013年)

不出所料的是,這些遊戲中的印度的表現是有缺陷的,並依賴於刻板印象。即使是在《極地戰嚎2》(2008年)和《刺客教條:解放吶喊》這樣的遊戲中,這些刻板印象也在起作用,這些遊戲如前所述,試圖有意識地與後殖民主義問題進行互動。兩者的刻板印象都涉及前者中的非洲平民和後者中的奴隸,主角要麼拯救他們,要麼解放他們。這些非玩家角色幾乎沒有什麼話要說,也沒有任何機制可以積極抗議,他們在這些遊戲中已經處於底層位置。然而,我們對他們底層身份的感知通過遊戲機制本身得到了進一步構建:在這兩款遊戲中,他們的自由成為收集積分和升級的來源。玩家解放的奴隸越多,遊戲允許解鎖的升級越多。從表面上看,解放精英階級控制的奴役的這種精神實際上成為了在遊戲中生成資本的機制。遊戲的“解放”和“拯救”規則集因此有效地轉變為玩家和NPC的霸權系統,並在另一層面上將後者的身份定向化、刻板化,並被遊戲視為人力資本。通過研究後殖民主義的三個不同方面——製圖、身份以及這些方面如何通過薩義德所說的東方主義進行調解,現在可以得出一些關於玩家在參與遊戲情景時角色的結論。

- 結論:重現後殖民主體

在分析某些電子遊戲如何與後殖民主義概念相關時,有兩位歷史人物佔據了重要位置。塞西爾·羅德斯作為卓越的殖民者,代表了被視為“文明使命”的帝國佔有衝動。東方的建構及其刻板印象對於其佔有和治理至關重要。在不同層面上,阿拉伯的勞倫斯代表了試圖與被殖民者融合的西方社會一員,通過身份旅行體驗成為東方主義議程的一部分。在電子遊戲中,無論是直接還是間接地通過對身份和製圖去探索與後殖民主義相關的問題,玩家都同時經歷並跨越了上述兩種類型的體驗,並且質疑和重新思考遊戲中身份的意義。

安妮亞·魯姆巴(Ania Loomba, 1998)在跟隨霍米·巴巴(Homi Bhabha)和其他評論家時指出,“殖民話語無法產生穩定和固定的身份[……](並)各種形式的交叉或‘混雜’和‘矛盾’”(第105頁)。玩家在參與遊戲時,既與嚮往遊戲中支持的行為,同時也對其進行抗議。例如,只有通過玩《帝國:全面戰爭》,玩家才會(重新)構建殖民地圖,並在創建另類歷史時,不由自主的根據殖民遊戲的規則進行另類歷史規劃。即使是在明確傳達後殖民信息的遊戲中,如《灰燼之下》和《巴加特·辛格》,表達觀點的過程也是通過用另一精英取代之前的精英,從而有效地符合他們試圖推翻的邏輯。同樣,對身份旅行的批判也涉及親歷角色的扮演,這幫助玩家更有效的探索身份並認識到這種嘗試的不足。無論是扮演阿德瓦勒與聖多明哥的法國殖民者作戰,還是扮演馬克思·佩恩在貧民窟中射擊巴西人,玩家都必須扮演不是自己身份的角色。在任何情況下,根據玩家的背景和意識形態立場等,玩家既會有與所扮演的化身的互動,也有對該角色身份的質疑。如果後殖民是“寫回去”(反抗),那麼它是涉及殖民裝置的矛盾寫回。這種矛盾包括“對殖民者的強烈厭惡和否定,但也包括對其的模仿”(Muppidi,2004年,第43頁)。因此,電子遊戲作為一個形象的隱喻讓這種矛盾明顯的更加完全:在遊戲世界中可以寫出替代敘事,但只能在遊戲提供的系統內進行。無論玩家來自曾經的被殖民國家還是其他地方,玩家在參與涉及殖民主義問題的遊戲時,都會同時進行書寫和反寫。電子遊戲媒介同時提供了底層/屬下階層、抗議、精英主義和霸權的可能性;玩家的實際操作(遊玩)會導致他們對後殖民更深層次的理解和體驗。

註釋:

- 牛津學習者詞典(2010年)將“金幣農場”定義為“為了在遊戲中取得進展,經常作為金幣農場公司的一份工作長時間玩在線遊戲,並隨後將遊戲貨幣、寶貴物品或角色出售給其他玩家以換取真錢的行為。”這些遊戲內貨幣通常由經濟不發達群體(通常在東南亞和中國)生成,並由全球各地能夠負擔得起這些“貨幣”的玩家購買,而無需在遊戲中通過玩來賺取。

圖片引用:

Mukherjee, Souvik, Videogames and Postcolonialism: Empire Plays Back, Palgrave Macmill-ian 2017.

Rockstar Research: The Weapon-Wielding Gangsters and Special Police Commandos of M-ax Payne 3, https://www.rockstargames.com/newswire/article/ak14o883817258/rockstar-research-the-weaponwielding-gangsters-and-special-polic.html