歷史不是別的,它只是這樣一種方式:人的精神以這種方式去理解在他看來模糊不清的事實,將只有天知道有些什麼聯繫的事物聯繫到一起,用可以理解的東西代替不可理解的東西,將他自己的因果觀念置入也許只有從內部才能被解釋的外在世界中之中,在成千上萬個細微原因真正發揮作用的地方假設其中存在著偶然性。每個人都有他自己的個別需要,因此,千千萬萬的傾向跑到了一起,或直或彎,或平行或交叉,或前進或向後,或相互促進或相互阻礙。它們有著偶然性的各種表象,而且,與所有自然的影響力不同,它們還使得人們無法確立起歷史事件必須遵循的任何普遍路線。 ——格里爾帕策

N.寫在前面

從歷史事件、歷史場景中取材,是遊戲創作的常見方法之一。本文將從以下四個維度簡單分析玩家在遊玩此類特定題材的遊戲時獲得的樂趣來源:

- 有限度的知識

- 城市歸屬感

- 審美真實

- 喚起的責任

若將此類遊戲視為“歷史的遊樂場”,那麼上述四個維度又可相應地分別歸為:

- 場地篩選與遊樂項目規劃

- 目標遊客

- 遊覽路線設計

- 周邊文化[1]

必須承認的是,上述四個維度並非完全獨立,在實際分析中常常會相互關聯重疊。除此之外,雖然本文的討論從《刺客教條》系列這一經典案例出發,但討論範圍並不侷限於此。

本文將盡量以通俗易懂的語言展開討論。但限於筆者的水平和閱歷,文中難免有錯誤脫漏之處,懇請各位讀者指正,也歡迎各位讀者在評論區交流探討!

I.歷史知識的限度

當遊戲打上“歷史改編”的標籤時,固有的歷史知識也就獨立於任何實際的遊戲內容而存在。與之相應地,遊戲呈現的歷史知識則作為另一套系統。對於玩家來說,積極審查遊戲改編與所謂“史實”的契合程度,或是尋找能將遊戲改編還原對應到史實中的某種隱藏關係,就形成了所謂的考據、原型和文獻調查;對於設計者來說,史實將為其所用,作為改編系統的建構基礎。這一努力集中體現在了遊戲主線結束後職員表中出現在“歷史顧問”條目後的那一長串人名。我們或許並不需要細究這些專家究竟是何等人物,畢竟光是他們的署名便已經宣示了遊戲改編的正當性。由此觀之,雖然歷史知識早在遊戲誕生之初就已經分化為了兩套系統,但兩者同樣有走向統一的傾向。

本節想要討論的是,在遊戲中改編而呈現的歷史知識,必然劃定界限。

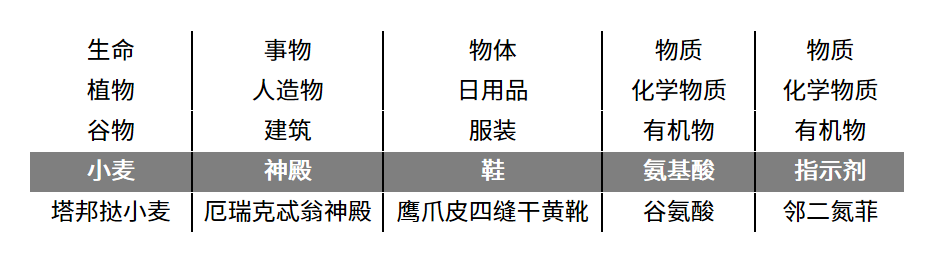

語言學和心理學都認為,從詞語到腦海中能夠形成想象的畫面間存在一定距離。若距離過遠,則人們無法在詞語與它欲描述的想象間建立起聯繫;與此同時,過於具體或過於一般的詞語都會增加這段距離(如圖(1))。

圖(1) 詞語列表 從上至下越來越具體,腦海中的想象也越來越清晰,但達到某個轉折點後,想象力反而受到抑制,必須藉助圖解、註釋等手段才能重新建構想象

也就是說,從詞語抽象到具體的過程中,存在一個合理的區域。在此區域內,詞語的生動性和可想象性都達到極致,人們對詞語(以及詞語連綴而成的句段)能夠充分理解和記憶。

而對遊戲改編的歷史知識來說,也有類似的合理區域。在此區域內,玩家可以獲得最為生動的審美體驗。當然,為了拓展該區域對不同層次玩家的適用性,使得無論是“歷史盲”還是博學之士都有機會在其中暢遊,我們可以放寬對該區域的界限限制,即通過有限的註釋、圖例、解說等輔助手段將該範圍邊緣的抽象知識也吸納進來。

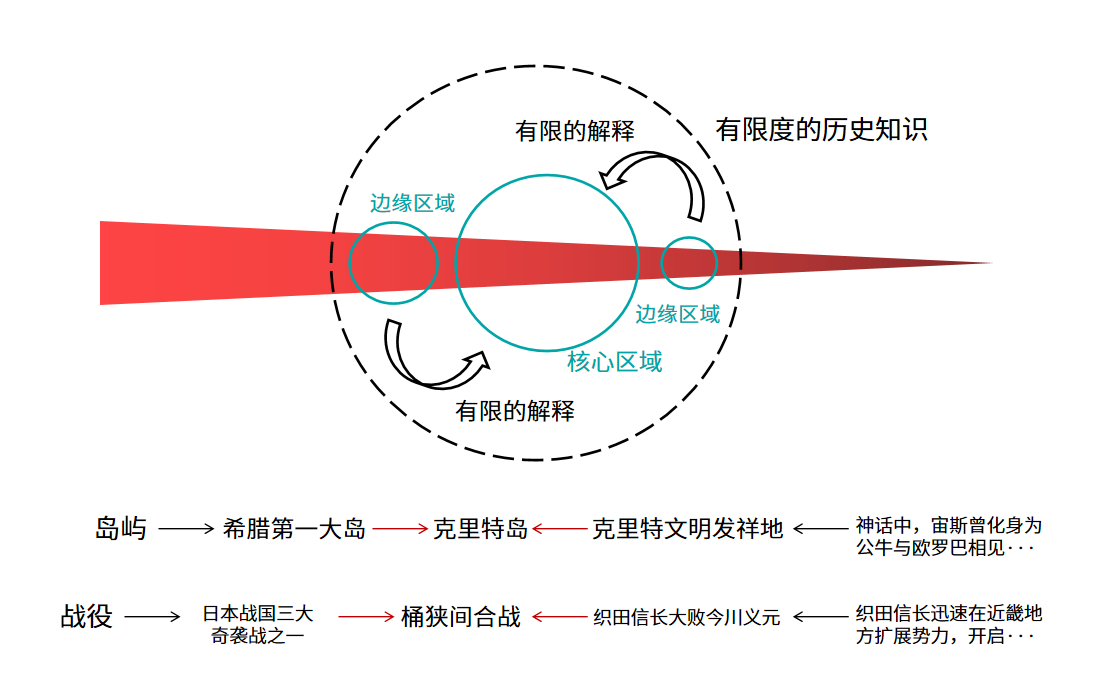

這樣,我們就能回到本節開頭提出的論題:什麼是有限度的歷史知識?一方面,歷史知識的限度意味著它介於事無鉅細、非考據黨或歷史顧問絕不深究的細節與人盡皆知、籠統含混的一般常識之間;另一方面,通過有限的解釋也可將玩家閱歷之外的一部分關聯知識也擴充進來。(如圖(2))

圖(2)歷史知識的向心結構 圍繞一個能最大限度提供給玩家直觀審美的核心概念劃定界限,同時藉助有限解釋拓展外延。對後者來說,巧妙地解釋聯繫比外延本身更加重要,它是玩家發出“漲知識了”感慨的最主要來源,亦即遊玩樂趣的關鍵一環

II.“我的城市、他的城市、他們的城市”

在第一節中我們已經討論了歷史知識的限度問題,可以說在歷史知識劃定好界限以後,整個“歷史遊樂場”的選址與遊玩項目就幾乎確定,接下來的問題則是如何招攬遊客。為此,我們有必要探究歷史改編遊戲打造的那一座座城市。毫無疑問,城市既是各類歷史知識的龐大複合物和集中體現,也是玩家遊玩的最直接載體。不過,本節的重點將不在於細緻考察遊戲打造的城市本身,而是更多地關注玩家與城市的關係,也就是前文所提及的城市歸屬感問題。

我們在感知城市時,首先形成的是地理概念。對現代城市來說,樓下的早餐鋪走幾步路才到、每天通勤打卡坐的是幾號線地鐵、出了這個路口就要到郊區了……這些地理概念是我們居民的關注點。它們是可精確計算的(近代以來寶貴的可支配時間、精確的開始與結束時刻和週期循環的時令都促成了這一特點),同時也是界限分明的(歸功於秩序儼然的城市功能區劃分以及未雨綢繆的城市規劃取代了利益複雜職責不明的野蠻城市擴張)。

那麼,我們在這一“物理空間”上進一步形成的“精神空間”概念,同樣也有相應的特徵。具體來說,精神空間的擴張並沒有跟上現代城市的地理擴張的速度,其結果是精神空間蜷縮在某個小部分的可預知世界內,再往外則是極為陌生的異度空間。於是,總能找到大排檔和理髮店的城中村與燈紅酒綠的都市CBD包容地共存於城市之中,與之形成鮮明對比的是大部分居民極為狹窄的視界。與其說特定的地理空間是整個城市的典型縮影,倒不如說它就是能喚起我們精神空間的全部記憶了。

這就是所謂“我的城市”的城市歸屬感:構建在現代城市上的狹窄精神空間。那麼,歷史改編遊戲所帶來的城市歸屬感,又是如何的呢?

與“我的城市”中地理空間的突出不同,歷史改編遊戲中的城市強化了精神空間的概念。玩家以遊客的身份從外部介入這座城市。而作為回應,設計者塑造了時間接近凝固了的永恆之城——除了晝夜變化、特定觸發腳本以及主線劇情需要之外幾乎沒有星期、季節、節慶的約束。除此之外,這些城市溝通了過去和未來,將一段時空的集體觀念通過視覺傳達在遊戲世界中[2]。於是,玩家得以在佛羅倫薩的聖母百花大教堂內“動手動腳”,從埃及的大金字塔頂出發,一路滑到底,順便吐槽就在附近不過大小縮水的獅身人面像,還有幸一窺在遊戲中復原的巴黎聖母院或是帕特農神廟······

當城市遠離了實用性的束縛,其審美性也就獲得了自由與解放,得以在精神世界盡情發揮創造力。玩家與其的地理空間聯繫不再重要,而佔主導的則是精神空間的關聯。這座城市對玩家來說,就是一場旅行——無關功利和實用。如果說“我的城市”是在異化的地理空間中存有狹窄的精神空間,那麼這種超越地理空間而關注想象的豐富精神空間,就可稱之為“他的城市”。

最後,“他的城市”再度升格,將對民族、國家等“想象的共同體”的崇高想象納入精神空間,化作集體想象的“他們的城市”。

綜合來看,歷史改編遊戲所追尋的城市歸屬感更多關注“他的城市”以及“他們的城市”。這不可不謂是對“我的城市”中貧乏的精神空間的反抗,在反抗的碰撞之中玩家獲得的是關乎精神空間的豐盈審美趣味[3]。值得思考的是,雖然中國玩家因為客觀條件的限制不得不安置在“他的城市”以及“他們的城市”的歸屬之中,但如果未來真的有一天,客觀的限制也不復存在,那麼中國玩家追尋的城市歸屬感,又會走向哪裡呢?(如圖(3))

圖(3) 我們是否能斬釘截鐵地斷言,中國玩家將來在本土題材中所追尋的城市歸屬感,就一定不會是“他的城市”或“他們的城市”呢?

III.改編、亂編、戲說、胡說

在第一節的開頭中我們闡述了歷史知識的兩套系統,本節將在此基礎上進一步討論兩套系統的關係:改編與史實在分化的同時,又是以何種程度走向統一的。或者說,歷史改編遊戲中追求的真實究竟是什麼?這將影響到歷史遊樂場的遊覽路線設計——最終呈現在玩家面前的將是怎樣一種遊園路線,使得玩家樂在其中。

尼采在其早期著作《歷史的用途與濫用》[4]中按歷史服務於生活的方式,區分出了三種形式的歷史:紀念式、懷古式和批判式。在尼采看來,紀念式歷史是對歷史中榜樣和導師的渴求,目的在於從逝去時刻的最高點中汲取力量,追求偉大事業;懷古式歷史是對歷史的遺留的虔誠和尊敬,價值在於獲得能夠愉悅或滿足一個人乃至一個民族的樸素情感;批判式歷史是對前兩者的否定與超越,它裁判每一個過去,摧毀所有的不公和虔誠,最終養成一種新的歷史直覺。

與此同時,尼采也分別指出了三種歷史的危險:紀念式歷史可能忽略差異、只求統一,不重原因、只求結果,最終患上“偉大必將再次到來”的歷史狂熱病;懷古式歷史僵化人們的判斷力,使其只懂保存生活而無法創造生活,最終令人的生命力衰退;批判式歷史往往難以找到否定的限度,同時常弱於紀念式與懷古式的歷史。尼采認為並沒有哪一種歷史要比他者更為優越,而是強調任何一種歷史都不能得以濫用。

他們成為藝術鑑賞家,主要是因為他們想扼殺藝術;他們假裝是醫生,而實際意圖是想玩玩毒藥。他們將他們的口味發展到顛倒是非的程度,這樣他們就能為自己找到一個理由,可以不斷拒絕提供給他們的營養豐富的藝術食品了。因為他們不希望出現偉大的東西,他們的辦法就是說:“看,偉大的東西已經在這裡了!”而事實上,正如他們不關心已有的偉大事物。他們的生活就是證明。紀念式歷史是他們的偽裝,在這層偽裝之下,他們將對現有權力和偉大事物的憎惡裝扮成對過去的極端崇拜。這種看待歷史的方式的真實意義被裝扮成它的對立面。不管他們希望與否,他們的所作所為似乎表明,他們的座右銘是“讓死人來埋葬——活人。” ——弗里德里希·尼采《歷史的用途與濫用》

單就歷史改編遊戲的歷史呈現形式來看,改編所追求的真實似乎並沒有尼采所言的那些危害。或許玩家在橫向的歷史舞臺上大殺四方、壞事做盡,但一旦收束到縱向的歷史發展時間線上時,玩家總能以各種戲劇化的演繹見證改編與史實的統一:歷史上哪個有頭有臉的人物其實是聖殿騎士,誰誰誰則是阿薩辛;凱撒大帝真的是我祖先刺死的;豐臣秀吉的名字到底是怎麼來的等等。任你多麼誇張的魔幻改編,史實總有辦法約束你。從這個意義上說,遊戲的改編也許就是在史實的影響下尋找一種既有“連連看”又有“找不同”的真實。

不過,我們要繼續追問,改編遊戲就僅僅是在史實對改編的作用下追求所謂的真實嗎?或者可以問,改編對歷史的反作用是否也是追求真實中的一部分?

歷史改編遊戲在史實對改編的把控中生髮出了真實,也將從改編對史實的顛覆中追尋其意義[5]。在兩者妥協—反抗的拉鋸間,沒有絕對的中心和居於統治地位的霸者。在顯性意義上,改編對史實的絕對臣服被視為不變的準則和底線;在隱性意義上,改編在遭到史實的放逐之後也在重新劃定準繩和底線。其結果是,歷史改編遊戲所追尋的真實,不期然地聯合了兩者。

顯然,歷史改編遊戲追尋真實的最終結果——改編與史實的聯合引起了人們的恐慌[6]。——在聯合之後,歷史改編遊戲則真正發揮出影響人們看待歷史的方式的威力,也讓尼采所提的“濫用歷史的危險”不再是危言聳聽。對此,一部分人希望恢復二者的君臣地位,並痛斥改編對史實的僭越;另一部分人則希望流放後的改編能夠建立屬於自己的審美烏托邦,除此之外,有還有什麼其他的對策嗎?

IV.遊戲將承擔更多

本節的內容緊密承接上一節,將進一步討論在改編與史實的兩套系統走向聯合後,面對可能產生的濫用危險,似乎是萬全之策的靈丹妙藥:喚起歷史改編遊戲的社會責任。必須承認,遊戲的社會責任並不單單是由歷史改編遊戲這一種題材所承擔的。實際上,許多模擬性質的遊戲都會參與其中,如《都市天際線》《Minecraft》《薩爾達傳說:曠野之息》等。不過,本節的重點仍是歷史改編遊戲。

毫無疑問,歷史改編遊戲正越來越多地參與到社會學家、教育學家以及科技工作者的社會討論中。社會學家將其視為學術研究的又一樣本,教育學家承認其對學生自主構建和人文聯繫能力的作用[7],科技工作者則關心遊戲技術的數實融合潛力。

過去遭到漠視乃至冷熱暴力的玩家總是無語凝噎,如今面對這番所謂時代的進步、觀念的發展則似乎看到了和解的曙光。彷彿遊戲承擔的社會責任越多,玩家承受的社會負擔就會相應地越少。玩家由此喚起了一種崇高樂趣:勝利女神將其不曾擁有的榮光灑滿了他們的臉。這束榮光過去保護了他們的自卑不被舞臺下的觀眾瞥見,如今他們則必須展露出自豪的姿態以遮蓋卑微——畢竟他們已暴露在聚光燈下!(如圖(4))

圖(4) 社會責任的一種悲觀解讀 幕後的悲歡或許無人知曉,臺前的匯演必須強裝歡笑。從這個意義上講,自豪的樂趣即是自卑的苦楚

請注意,筆者在上文中的論述並非隱含地斷言社會責任提供的樂趣對歷史改編遊戲的玩家來說就是負面的。筆者只是提供了一種悲觀的看法,目的在於強調,將歷史改編遊戲投入社會再生產中,並不一定會達到皆大歡喜的料想結果,因而它也不一定是歷史改編遊戲的最終形態。

V.結語

本文從四個維度簡單分析了歷史改編遊戲的遊玩樂趣來源。在第一節中討論了歷史知識的合理限度,確定了最大化樂趣的理論範圍。本節也是後續討論的基礎。在第二節中則討論了有關玩家與遊戲世界的城市歸屬感。隨後的第三節延續了第一節的話題,談論歷史改編遊戲存在的兩套系統間的聯合形式及其可能存在的危險。最後在第四節中簡單談及了歷史改編遊戲的社會責任。

本文除第一節和最後一節外均留有開放的論題,以期發揮拋磚引玉的效果。有關“歷史遊樂場”的剖析必然是複雜的,希望各位讀者能夠積極地參與到該討論中!

參考文獻

[1]陳泓,李浩宇,孫文怡.以兒童友好促社區振興——基於紐約“校園到遊樂場”計劃的研究[J].裝飾,2021(11):26-32.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2021.11.029.

[2] Westin J, Hedlund R. Polychronia–negotiating the popular representation of a common past in Assassin’s Creed[J]. Journal of Gaming & Virtual Worlds, 2016, 8(1): 3-4.

[3](法)亨利·列斐伏爾作;劉懷玉譯.空間的生產[M].北京:商務印書館,2021

[4](德)弗里德里希·尼采著.歷史的用途與濫用[M].上海:上海人民出版社,2020

[5]暴麗娜.淺析《故事新編》中的“新歷史主義”因素[J].太原師範學院學報(社會科學版),2017,16(02):81-82.

[6] What Happens When Kids Get Their History From Video Games? - The Atlantic

[7] Gilbert L. “Assassin’s Creed reminds us that history is human experience”: Students’ senses of empathy while playing a narrative video game[J]. Theory & Research in Social Education, 2019, 47(1): 108-137.