前言:在機核,有很多朋友談論過遊戲與藝術,尤其是關於Ebert和Moriarty文章

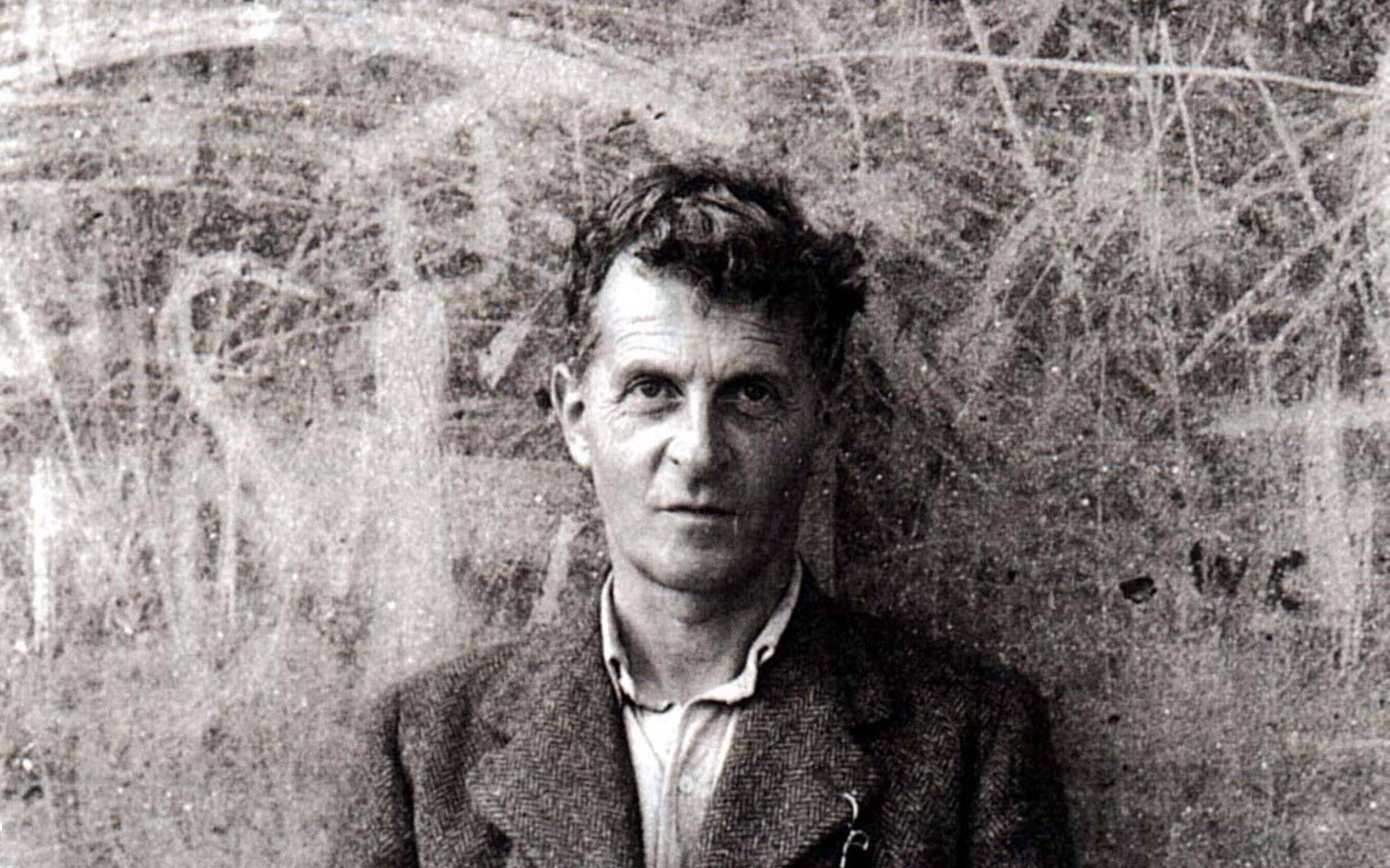

更是一度聊的火熱。筆者選擇以維特根斯坦哲學的視角闡釋一下這個問題,希望能從這個爭議話題中找到一些確定性。

什麼是哲學?

廣義上的哲學是思想史,而本文所說的哲學是由維特根斯坦定義的:哲學不是一種學說,而是一種活動,其目的是對思想做出邏輯上的澄清。維特根斯坦認為,很多哲學問題之所以存在,究其原因是人們對語言的誤用。不應構築理論去處理這些問題,而是要澄清語言。只要我們搞清楚我們究竟在說些什麼,哲學問題將被消解。

維特根斯坦

因此,面對“遊戲是藝術嗎”這個問題,澄清何謂遊戲以及何謂藝術,是至關重要的。相信在這兩個詞的意義在我們面前清晰顯露之後,這個問題將會迎刃而解。

什麼是遊戲?

在闡釋什麼是遊戲之前,我們不妨先引入維特根斯坦的“語言遊戲”概念:

看一看……我們叫作遊戲的那些活動。我是指下棋、玩牌、球賽、奧林匹克競技等等。它們共有的東西是什麼?——不要說:一定有某種它們共有的東西,否則它們就不會都叫作“遊戲”,而是要觀察並確認一下是否有某種它們都共有的東西——因為如果你觀察它們,你不會看到某種它們共有的東西,而只看到一些相似、一些關係以及整個一系列相似和關係。……這種考察的結果是:我們看到一個由部分重合和交叉的相似性組成的複雜網絡……我想不到有比“家族類似”更能刻畫這類相似性的表達式了;對於一個家族成員之間的各種不同的類似性來說:體格、面貌、眼睛顏色、步態、脾氣等等等等都以同樣方式部分重合和交叉著。——我要說,“遊戲”構成了一個家族。(《哲學研究》,66——67)

維特根斯坦發明“語言遊戲”來解釋語言:語言並不具有一個單一的本質,並不能用一句簡潔清晰的話來定義(維以《哲學研究》的論述中反駁其前期《邏輯哲學論》對語言單一本質的論述)。語言是對語言遊戲們群體的稱呼——“語言遊戲A”、“語言遊戲B”、“語言遊戲C“等等——以各種不同的方式相互關聯著,體現著一種家族相似性。我們用語言來陳述、告知、命令、威脅、詛咒、欺騙、抒情……等等,遵循著許多相互關聯的規則,每一套規則就是一種語言遊戲。

家族相似性:辛普森一家

這樣闡釋語言,維氏的用意在於反駁他自己早期著作的意義觀:《邏輯哲學論》中,詞的意義就是它所指示的客體;而《哲學研究》中,他主張表達式的意義乃是它在構成語言的許多不同的語言遊戲中所能派上的用場——詞意即用場。維氏選擇以“遊戲”命名“語言遊戲”這一概念,原因之一是遊戲皆有規則,而語言的種種用法也皆有規則。無巧不成書,本文所要闡釋的詞語之一也是“遊戲”。

弗雷格-羅素-早期維特根斯坦-後期維特根斯坦

首先,我們從用場的角度闡釋“遊戲”。西蒙說,“玩遊戲的都是朋友”。網友們說,“在機核,你甚至可以聊遊戲”。我們都知道,這裡的“遊戲”是指電子遊戲,或稱視頻遊戲,也就是Video Game,而不是別的什麼。像桌遊、卡牌、橄欖球、飛蠅釣這些機核的主營項目顯然不是我們正在爭論的“遊戲”;下棋、玩牌、球賽、奧林匹克競技等等更廣義的遊戲,顯然不是此時此地我們給“遊戲”這個詞所派的用場。相信到這裡,我們在說的“遊戲”的意義,已經部分清晰了。

接下來我們從家族相似性的角度闡釋“遊戲”。“遊戲”(可以是廣義的遊戲,也可以是電子遊戲)到底是什麼,眾說紛紜。有人說是消遣,有人說是具有目的性的行為,有人說遊戲必須要有樂趣,有人說遊戲是ticker加上有限狀態機。人們在不斷地爭論,不斷地補充,其原因就在於,遊戲是對於一系列具有家族相似性的活動或作品的總稱,當某一作品因與之前被稱為“遊戲”的諸作品有一定程度上的相似時,它便被劃入“遊戲”。從《Space Invaders》到《電馭叛客2077》,遊戲是異質多元卻又相互關聯的。是與不是之間的limbo自然也存在——對於視頻遊戲來說,早期靠蒙版進行遊戲的《奧德賽》,之後出現的交互式電影等等,存在於視頻遊戲家族的邊緣。並非先有“視頻遊戲”的本質才有林林總總的視頻遊戲,而是不斷被創作出來的、被人們當作“視頻遊戲”的視頻遊戲構成了“視頻遊戲”這一家族。

行屍走肉

Space Invaders

電馭叛客2077

奧德賽

行屍走肉

Space Invaders

電馭叛客2077

奧德賽

行屍走肉

1 / 4

遊戲作為一個家族,成員數不勝數

相信到這裡,我們已經闡明瞭何謂(我們現在所聊的)“遊戲”。

什麼是藝術?

詞語的意義在於其用法,“藝術”這個詞的用法是什麼?我們先考察幾種不同的用法。

一位朋友第一次來到聖家堂前,驚呼“天吶,藝術”。這位朋友並不通曉建築史,並不懂什麼“新哥特”和“加泰羅尼亞現代主義”。在這個情境下,這位朋友被教堂的高聳雄偉、裝飾之繁複所震撼,不由得發出驚歎。此時,“藝術”的用法等同於嘆詞。單純的嘆詞是貧瘠的,不能表達具體的價值判斷——我無法得知這位朋友驚歎的原因究竟是什麼。

日前完工的聖家堂

另一位朋友來了,驚呼“這就是建築藝術啊!”顯然,第二位朋友口中的“藝術”除去驚歎的意味之外,還有基於知識和見識的對眼前這幢作品的讚許——這是教堂建築中的傑出者。此時“藝術”的意義展現於個別作品,也關聯於該門類的總體。這位朋友隨後講述了該建築建造的曲折歷程,設計的巧奪天工,其完工登上了諸多新聞媒體。此時我們所談的藝術,是作品背後具體的歷史、技術和社會影響。

藝術史老師說,“梵·高是後印象派的代表藝術家之一”。在這個情境下,”藝術“顯然是在說藝術史。林林總總的藝術史著作和藝術史學家寫出了作為整體的藝術史,包括了藝術史學家們認為值得載入史冊的藝術品和藝術家。被載入史冊的緣由,可能是其在當時不凡的影響力,可能是其技法或理念的創新性,也可能是嚴肅的譁眾取寵。一方面,藝術史是已經寫就的, 另一方面,隨著藝術史工作的不斷進行,未被納入藝術史的傑出人和物有被發現或重新發現的可能。如今我們面對藝術史時,要思考我們究竟在看“藝術的歷史”還是“歷史中的藝術”。前者假定“藝術”有某種定義或本質,達標者才能被選中。而後者則持一種開放的態度:藝術史是被稱為“藝術品”的作品和被稱為“藝術家”的人不斷寫就的。

你可以搜到太多藝術史,不知該從哪本讀起

某書法家披頭散髮、看似瘋癲地用毛筆寫下一些瀟灑的符號,觀眾們並不理解其意義,便說:“呵呵,藝術啊”。“藝術”在這裡顯然被用作諷刺。觀眾既沒有理解書法家創作的用意,書法家創作的結果也不“美”(這個沒有實在意思的詞也常與‘藝術’一起出現)。有一些素養的觀眾發現這種創作很難在現今的藝術史中找到對應。

這暴露了一個問題:有些藝術不面向大眾,而是面向小圈子。這種情況下,藝術家和藝術評論家稱作“藝術”之物才是藝術,藝術有了免受大眾批判的特權。杜尚以《泉》這種戲謔的作品,企圖打破藝術與生活的界線。然而《泉》被展出於美術館,這場所將“藝術”與外面的“生活”相分隔。儘管這人為的界線沒有被取消(入館需要門票),但是你在欣賞《泉》時,總不得不暗暗告訴自己:“這是藝術(而不是隨便哪個小便池)”。杜尚對藝術與生活界線的挑釁得以完成。

請注意筆者此處對《泉》意義的展示

貢布里希在《藝術的故事》開篇就講,“沒有藝術這回事,只有藝術家”。只有作曲的、舞蹈的、蓋房子的、畫畫的(或許還有做遊戲的)人們,這些人中的傑出者們,被我們稱為“藝術家”,他們傑出的作品,被稱為“藝術”。貢布里希有意模糊藝術與生活的界線,但未完全將其取消,因為藝術史已經寫就,不能視而不見。但是藝術史如今是尷尬的存在:其因充滿偏見而難稱為史學;而若用史學的觀點要求藝術史,藝術史就溶於史學。如果要求全面展現一個時代,不應只關注梵·高,更要關注其時代繪畫者的平均水平。但是,平庸的藝術不是藝術,人們可以分辨低俗小說與文學鉅著。所以,當我們談”藝術“時,是在對歷史上某些傑出者進行褒獎,卻又很難脫離趣味和偏見。為了解決這種尷尬,我們其實可以繞開“藝術”這個詞,直接面向作品與作者本身,談具體的語境、具體的價值。“藝術”這個詞並非不可用,只是這個詞包含太多事物,用起來難免粗獷。

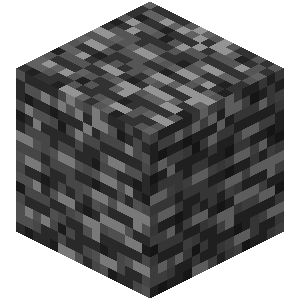

哲學是澄清語言的活動,維特根斯坦把這種活動比作向下挖掘。當挖掘到最深處時所遇到的基岩

,是賦予語言確定性的“生活形式”。生活形式是一個具有基本共識的人群所表現出來的語言或非語言行為上的一致。通俗來講,生活形式就是我們日常使用的語言和我們的日常。如何判斷我這篇文章不是胡言亂語?請考察我們的語言和我們的生活。

生活形式的地位正是《我的世界》中基岩的地位

“藝術”這個詞的用法(意義)基於某一生活形式,而在全球化的時代,地球村的人們很大程度上共享了一個生活形式。我們談論藝術的意義時,是在談論世界上人們對這個詞在生活中用法的共識。因此無論如何,談藝術難以脫離生活,藝術館內的聖殿避難已被澄清為謊言,“藝術”可以被消解於具體的生活形式。與此同時,人們仍然熱衷於使用“藝術”這個大詞。在筆者看來,保留這個詞有悖哲學家的本心。但是,眾多畫畫的、寫歌的、拍電影的、照相的、蓋房子的、講故事的、做雕塑的、跳舞的(或許還有做遊戲的)人們會因這個詞的褒獎而歡欣鼓舞,那就讓它留下吧。

遊戲是藝術嗎?

相信讀到這裡,讀者應該已經認識到,“遊戲是藝術嗎”是一個範疇錯位的病句,好比“鯊魚是潛水艇嗎”,其意義是模糊的。如果把話說清楚,那麼它可能是如下問題:

- 問題1:視頻遊戲這一形式的諸多作品之中,是否有作品值得“藝術”這一詞的褒獎?視頻遊戲這一行業中,是否有創作者值得“藝術家”的頭銜?

- 問題2:如今視頻遊戲這一形式的諸作品,是否與藝術史中的眾多形式的作品有某種家族相似性?

- 問題3:如今視頻遊戲這一創作形式,會被寫入藝術史、成為“第X大藝術”嗎?

當然,還可能是其他具體的問題,筆者基於我們正在談的問題,暫選以上三個進行回答。

對於問題1,答案顯然是肯定的。

在眾多視頻遊戲作品中,遊戲性、敘事、美術、音樂傑出者比比皆是。而這些要素被統合成視頻遊戲這一個整體之後的作品中,更是有許多堪稱卓越的。視頻遊戲這一形式的精妙之處就在於這種統合。這種統合或可以提供我們世界的摹本,或可以提供完全不同的天馬行空,讓欣賞者身處其中。一些視頻遊戲本身就是技術和美術上的傑作,如畫作一般給人圖形美感上的享受,讓人感慨其天工巧奪(這是一種技藝崇拜,照相術出現前人們對油畫“逼真”的欣賞很大程度上也是技藝崇拜)。

對於頂尖的遊戲開發者而言,他們自然也配得上“藝術家”這一稱讚。他們是軟件工程師、概念藝術家、三維美術師、數值策劃、編劇……他們選擇進入遊戲行業,為一部遊戲作品而付出心血。有人會質疑,軟件工程師被稱為藝術家未免牽強。這裡我們要說的不是“編程藝術”這種修辭,而是回到作為遊戲開發者的軟件工程師的生活形式:他知道每一行代碼都是未來遊戲作品的基石,一個lerp()函數會讓一個鏡頭運動頗具真實感,開發遊戲的軟件工程師知道自己在做的事與開發數據庫的同行不同。

製作人很大程度上賦予遊戲作者性,直觀上更可以被稱為“藝術家”。優秀的製作人把控全局,做出決斷,與指導“這個鏡頭如何拍”的導演無異,與安排“這一筆應該畫在哪”的畫家無異。更重要的是,優秀的製作人將熱情與心血投入到作品中,嚴肅地拋出問題,嚴肅地給出回答。

體驗過並折服於這些優秀的遊戲作品,被這些優秀的從業者感動,是玩家共同的生活形式。

對於問題2,答案也是肯定的。

首先需要澄清一個問題:這種家族相似性並不是因為遊戲聚集了繪畫、音樂、敘事、攝影等諸多要素,更不是通過把藝術史中的一些作品搬到遊戲中而獲得的。

要具體展示這種家族相似性,我們不妨先考察《蒙娜麗莎》與《超級馬里奧兄弟》兩部作品。

超級馬里奧兄弟

蒙娜麗莎

超級馬里奧兄弟

蒙娜麗莎

超級馬里奧兄弟

1 / 2

觀看《蒙娜麗莎》,我們看到的是一副神態寧靜祥和、給人以親切感的婦人肖像,似笑非笑,散發出一種神秘的氣場。相比於之前的中世紀呆板的畫作,《蒙娜麗莎》的人物更加生動、真實,畫面的前景與背景更加融洽,畫面達到了整體上的和諧。將該做放到歷史中,我們認識到它突破了中世紀的桎梏展現人性的光輝,具有人文主義精神,在技法上運用多層顏料和漸隱法。畫家深諳解剖學知識,所以對人物神態的拿捏十分到位。因此,該作品具有很高的“審美價值”和藝術史價值。

遊玩《超級馬里奧兄弟》,我們化身馬里奧,在像素塊構成的簡單世界中以跑和跳的形式克服障礙、擊倒敵人,最後救出碧琪公主,其過程頗有樂趣。相比於雅達利大崩潰之前的遊戲,該做設計精巧,橫板滾軸的形式頗具創新性,畫面與音樂一起營造了輕鬆愉悅的遊玩氛圍。作為硬件基礎的紅白機相比之前的競品有很大提升。該作品因遊戲性、美術、音樂俱佳而取得成功,成為了享譽全球的劃時代作品。

我們可以用相同的邏輯去考察《蒙娜麗莎》和《超級馬里奧兄弟》,儘管二者直覺上似乎有著本質的不同。觀看《蒙娜麗莎》,觀者直接獲得視覺上的愉悅。而遊玩《超級馬里奧兄弟》的過程中玩家需要不停的操作手柄、完成一定動作,不斷嘗試,收穫愉悅。保有成見的人會認為前者更高級,因為這是在“欣賞藝術”。但是事情真的是這樣嗎?有人把遊戲的快樂解釋成一套“多巴胺迴路”,似乎這種感受是“生物性”的,因而給人“低級”的感覺。然而如果我們考察視覺圖像帶來“審美體驗”的過程,必然也可以從物理-生物學意義上說出“光經顏料反射射入人眼,刺激視覺細胞,經神經傳導到大腦皮層最後產生一些列電-化學反應”。這種闡述與“多巴胺迴路”同樣“生物性”,沒有原則上的區別。如果說一種愉悅比另一種愉悅更“高級”,則其後必有進行價值判斷的具體理由,是道德哲學的問題。

如果說《蒙娜麗莎》畫得“像”、“生動”,漸隱法帶來了更和諧的畫面,這是對萊昂納多技法的讚揚。然而這是一種技藝崇拜,是將萊昂納多放到時代背景中說“他比別人畫的好”。宮本茂為“跳”單獨設置按鍵,也是“如何將遊戲設計的好玩”這種技藝上的出類拔萃。至於顏料、畫布的選用,無數層的油彩,則可以對應到紅白機裡的集成電路和程序語言上去了——這是作品的技術基礎。

通過這樣的分析,我們似乎找到了某種“相似性”。但是我們發現,兩種分析看似比較到位,但是總會讓人覺得“乾巴巴”的,說了很多又沒有說到點子上。而且,如果我們認為音樂、詩也是“藝術”的話,這種分析似乎很難成立。然而“詩是無形畫,畫是有形詩”,“藝術”間的相通之處到底在哪裡?

答案是詩性。海德格爾極力推崇詩。詩人中的詩人荷爾德林指出,詩是“最清白無邪的事業”,“人借(詩性的)語言見證其(世界)本質”。當我們讀詩時,其中的詩性(詩意)來自於何處呢?來自於韻律美嗎?顯然不是,沒人把順口溜稱為詩。“本質”和“真理”不可言說,只可展示。詩的語言既是對被遮蔽的本真的生活形式的展示,這一過程既是詩性的顯現。

荷爾德林

海德格爾

荷爾德林

海德格爾

荷爾德林

1 / 2

海德格爾極力推崇荷爾德林

我們以《登幽州臺》為例來說明:

前不見古人 後不見來者 念天地之悠悠 獨愴然而涕下

沒有古人與來者,只有“我”於此刻孑然獨立,古人和來著的缺席使得“此刻”得以展現。人忙於瑣事忽視存在,時間如沙從指尖劃過,人認識到意識內時間的奧秘卻依然無法將時間留住。“此刻”是人習以為常、日用而不知的生活形式。天地無始無終而悠悠,“我”這有死的、時間性的存在,因“此刻”而愴然。

語文課講解修辭行文,講解音律對仗,講解歷史背景,卻很難講解詩性,因為詩性不可言說(也就不可考試)。但是詩性的根基是人共同的生活形式,是主體間性的根基(維特根斯坦所謂確定性),因此筆者才得以不稱“詩人”愴然而說“我”愴然。(音樂有情緒而無語義,因此可以超越性地喚醒存在於世界的人。)

讓我們回到《蒙娜麗莎》。回顧最開始我們的分析,讀者應該可以意識到究竟少了些什麼了——不可言說而只可展示的某種東西。《蒙娜麗莎》通過畫面整體,展現了人性的光輝。“光輝”這一隱喻正是在說,人性是這種朦朧不真切而無法描述的東西,但我們在日復一日的與人交往中,常常因各種各樣的原因視之不見。此刻,天才的萊昂納多將其煥發了,是那麼的耀眼。

那麼,《超級馬里奧兄弟》也有類似的展示嗎?是的,也有,就是“玩”本身。我們隱約知道“玩”是什麼,或許是消遣,尋求片刻的歡愉,卻又說不真切——難道只是無聊生活中的另一種無聊?人不能為了玩而玩。我們或許都有這樣的經歷:我不想寫作業,媽媽發火了,把玩具丟到地上,惡狠狠地說:“你玩啊,你使勁玩,你玩個夠!” 如果把“玩”解釋成“多巴胺迴路”,則是對人地誤解:人是會反思地動物,“玩”並不止於當時的體驗——玩沒玩取決於玩過之後,是收穫一段美好地回憶,還是懊悔地說“我這幹啥呢”。我們無法言說“玩”。“玩”正是這樣一種人類共有的生活形式,無論是荒野中艱難求生的祖先還是鋼筋水泥叢林中的我們,總要忙裡偷閒,去尋找快樂(請注意,不是“快感”)。

“你玩啊,你使勁玩,你玩個夠!”

“玩物喪志”。自古“玩”就受到不公正的待遇。在遠古的時代,或許偷閒“玩”一下,就可能面對野獸的襲擊或物資的短缺進而喪命。當人步入文明,人又發明一些宗教、形而上學、意識形態來控制另一些人。“玩”這一無關物質生產卻關乎人幸福的生活形式總是慘遭毒手。如今“玩”作為關注人和人的心靈的服務業的一部分發展壯大,卻依然承受著舊時代遺留的偏見。此時此刻筆者所做的不是在為“玩”(或許還有遊戲)正名,而僅僅是澄清,“玩”是人類共同的生活形式。

當然,這並不是說視頻遊戲的詩性只能通過對“玩”的展示來體現。視頻遊戲是一個龐雜無比、內容豐富的總體,詩性的表達自然也各異。我們不妨考察《電馭叛客2077》中的“太陽”結局:

V踏出太空艙,隻身飛向荒坂水晶宮。背景是軌道視角下的地球,而更多的,是漆黑的宇宙背景和浩渺星光。在宇航時代,“天”和“地”的隱喻已經消逝,但是宇宙的真空和星辰取代了陳子昂詩中的悠悠天地,讓此刻的V更加孑然。然而此刻宇航頭盔中的V並沒有“愴然而涕下”,而是目光堅毅,義無反顧。現代人不再對宗教許諾的來世(afterlife)天堂信以為真,荒坂卻在大氣層之上建立水晶宮意欲取而代之。V知道來生(afterlife)不在這裡,在夜之城,而V是夜之城的王,手裡握著槍。

也請讀者思考,為何此處採取第三人稱播片的形式

對於問題3,這個問題無關事實,而是話語權之爭。2011,美國聯邦政府下屬的美國國家藝術基金會正式宣佈“電子遊戲是一種藝術形式”,同年,大法官安東尼·斯卡里亞在判決中宣稱電子遊戲是藝術,它應像書籍、漫畫、戲劇和其它藝術形式一樣受到美國《第一修正案》的保護。

然而美國立法不代表社會整體的認知,反而說明目前社會的整體認知需要法律來修正。法律的作用只是限定人行為的預期,是調節社會的一種權宜之計,並不能直接改變人的心智:玩家為某人不承認遊戲是藝術而群情激憤;一些媒體和家長將遊戲斥為“電子海洛因”;一些“社會精英”(使用這個詞的目的在於區分群情激憤的一般網友)嚴詞禁止遊戲加入藝術的行列。

本文已經論述過,感謝杜尚們、貢布里希們和哲學家們的努力,“藝術”這個大詞已經被澄清為對一些作品和作者的家族相似性的描述,沒有清晰的、原則性的界定。藝術與生活並無界線,那麼藝術理應向一切傑出的作品敞開大門。在保留“藝術”這個詞的前提下,我們反思藝術史,在諸多作品中瞥見“詩性”這跟脈絡,那麼顯示詩性的遊戲理應得到“藝術”的稱號。

當藝術與生活的界線消散後,又有人發明(或者重新發明)崇高藝術、偉大藝術、純藝術或者說區別於art的Art,來重新劃定一種藝術,以這個新詞來取代“藝術”之前的位置。既然“藝術”沒有邊界,那麼“崇高藝術”有沒有切實的邊界,就很可疑。

沒有“崇高藝術”。“崇高藝術”在諸作品中甄選,必然遵循某種標準。然而對生活形式的展示是異質多元的,展示的巧妙程度(既詩意的濃淡)可以做程度上的區分,展示的內容卻無法原則區分。為了程度區分而新造一個詞,並無必要。如果給被展示的具體的諸生活形式排序,則是道德哲學的問題了。

所以,區別於藝術的“崇高藝術”的標準,是規則制定者的趣味(taste),趣味皆偏見。人當然可以擁有趣味,但把偏見當作標準是錯誤的。這裡將通過對Brian Moriarty演講中“崇高藝術”相關的話語進行評論,來展示這些偏見。

Moriarty尋求叔本華的幫助,捍衛“崇高藝術”。叔本華?十九世紀青黃不接時代的二流形而上學家?生存意志又是在說繁殖欲嗎?鐘擺理論又是什麼心理學小冊子上的東西?Moriarty你還是閉嘴吧,我來教你什麼叫哲學。

生來便是悲觀主義者

請欣賞《電馭叛客2077》惡魔結局,“夢安魂於九霄”任務最後選擇回到地球。在通往回程穿梭機的走廊上,V看向窗外的那顆藍色星球,無數的人們在上面度過一生的地方,宇宙中渺小蒼白的點。要放棄永生回到那裡嗎?

詩人卡爾·薩根說,那是無數人度過一生的地方

1881年,尼采在山林中散步時,聽到了不知是天使還是惡魔的低語:你將永遠重複這一生,永恆輪迴。那麼,這是一種祝福,還是詛咒?人終於可以克服死亡,然而要面對的是另一種永恆。永恆輪迴這一思想無關科學,是超越虛無主義的智慧。人在這一問題下審視自己的人生,要面對的不只是必將來臨的死亡,更是“此刻即永恆”。這個問題也無關自由意志的存在與否,而是另一個問題:即使明知未來是那樣,我還要選擇那樣的未來嗎?某一選擇既是永恆的重複,這種假設讓選擇嚴肅。

要放棄永生回到那裡嗎?V做了決定,為了帕南,為了朱迪,為了老維……為了傑克·威爾斯,V做了不後悔的決定。這決定不單單是關於情感的,該結局通過永生選擇的對立面明確地展示了人(mortal)的本質——神並不需要做決斷,神有無盡的將來,而V在最虛無的末世重估了價值,超越了人。

這才是真正的崇高藝術!尼采(世紀末的超人)比叔本華(厭女二流悲觀形而上學家)強出了一百個弗洛伊德(純大忽悠)。

上述評論中,筆者有七成認真,語氣效果之外對《電馭叛客2077》這一結局的討論是嚴肅的。

偏見多見於泛泛而談,Roger Ebert說:“電子遊戲意味著大量失去了的接受更有文化、有教養、有共情能力的薰陶的寶貴時間。” 我們不妨把話說細緻一些:是被定義為shared information的文化還是某一特定地域的文化?如何選擇?傳統清教徒家庭的教養?還是說要學習日本人使用敬語?時間花在哪裡?如果說不同作品形式給人共情能力薰陶的效率不同,那麼為什麼不乾脆只保留效率最高者而取消其他?簡短的話語可能真的簡短,也可能是在故意隱瞞些什麼。Ebert這番話顯然是首先劃定某些形式“更有文化、有教養、有共情能力”、再用這些形式將遊戲除外的循環論證。

讓我們回到話語權之爭。連與生活無界線的“藝術”都不是意義明確的概念,“第X大藝術”這種說法只會更無聊。我們應該認識到,這種說法和“四大發明”、“四大名著”、“八大奇蹟”、“五大連池”、“B站百大阿婆主”一樣,是為了方便傳播而被髮明的短語,而非基於某種規則的嚴格甄選(或許百大阿婆主的評選更嚴格)。

話語權問題的答案,在於整個社會的心智。諾貝爾文學獎的權威性並不在於其委員會,而在於獎的得主。如果筆者明年拿下諾貝爾文學獎,那麼諾貝爾文學獎的權威性將瞬間崩塌。然而整個社會的心智很難由某種理論、某項法律的橫空出世而改變,更多的是隨著老一代人的死去而改變。從這種意義上講,我們欣然發現Roger Ebert已經死了,正如欣然看到雷峰塔的倒掉。

RIP,影評人

結語

筆者於開篇闡明“哲學是澄清語言的活動”,並以這種態度澄清“遊戲是藝術嗎”這一問題。通過考察“遊戲”這一詞語,引出了“語言遊戲”和“家族相似性”。接著提出“意義既用場”,明確我們正在談的是“視頻遊戲(Video Game)”。隨後考察“藝術”的幾種用場並澄清“藝術”並非具體的原則,與生活沒有明確界線。出於情感需要,保留這一詞彙對傑出者進行嘉獎的用法。之後具體回答“遊戲是藝術嗎”可能表示的三個問題,並在回答中展示遊戲作為小寫的art、遊戲的詩性顯現以及這個問題背後的話語權之爭。

本文的目的在於澄清問題,讓讀者免受“遊戲是藝術嗎”這一虛幻問題的困擾,直接面向遊戲作品本身。回想這個問題的起因,也就是Ebert的言論,其實頗為詭異:一個完全不玩遊戲影評人單單看了一部不怎麼入流的電影中致敬遊戲畫面的片段,說出了對遊戲這一創作形式的整體評價。顯然,無論Ebert做出什麼樣的評價,都是毫無根據的。在這件事情上,Ebert有的只是偏見和影響力而已,體驗過遊戲的人只可能會拍拍他的肩膀,搖搖頭,然後笑笑了之。 然而大家還是吵了起來,原因在於網絡交流(其實很難)的特性和玩家對遊戲的熱愛。關於Ebert的討論應該在他承認他在談論他自己根本不瞭解的事物之後就戛然而止。

然而Brian Moriarty站出來為Ebert(沒什麼道理的論斷)進行辯護。辯護的形式是公開演講,演講很成功,Moriarty是很好的演講者,以畫作《下棋者》作為線索,引經據典,語言抑揚頓挫;時不時講一些俏皮話,引得觀眾一片鬨笑,有效得調動了觀眾的情緒。似乎是一場很成功的辯護。然而當筆者去閱讀文字版演講稿時,觀感直線下降。字裡行間盡是偷換概念(聊聊足球和棋)、樹稻草人(浮木經典示範)和不得要領的顧左右而言它(遊戲是不是藝術和激流派到底有什麼關係?),想要對其進行反駁,會覺得無從下手——因為哪裡都沒什麼道理。究其原因,是因為演講這種形式的要旨在於煽動聽眾於一時一地,收穫掌聲,而非嚴肅的討論些什麼。

在《通識:東方》那期電臺節目中,麥教授介紹了黑格爾對東方的輕視:“……所以不存在真正的詩歌、藝術、哲學和科學”,西蒙對此直言:“放他媽的屁。” 將西方的詩歌、藝術、哲學和科學命名為“真正的”,那麼東方的詩歌、藝術、哲學和科學不同於西方,自然也就不是“真正的”。眼明的人都能看出,這是一種循環論證。

維特根斯坦目無尊長,恃才傲物,規定哲學是澄清語言的活動,將此前的“哲學”巨構們劃歸為形而上學,平等地封存在思想史當中。這種無偏見性來自於他對確定性的挖掘——意義的基岩是人的生活形式。

因此筆者決定另起爐灶,從我們的語言和生活形式出發,以這種確定性聊聊遊戲。在一期聊《死亡擱淺》的電臺節目中,平時“牛逼瘋了”、“一般”、“放他媽的屁”的西蒙動情地說:“生命的讚歌”。原因就在於《死亡擱淺》展示了“為人父母”這一人類普遍的生活形式,顯示了詩性,戳中了初為人父的西蒙。到這裡,相信各位讀者和玩家應該已經明白了——不要糾結於語言錯亂製造的幻覺問題,應當對“遊戲不是藝術”的言論處之泰然。這種泰然不是玩家圈子的“我不聽我不聽”、“好玩就夠了”,而是回到語言確定性——生活。

畢竟,只有生活(Reality),才是唯一真實的東西。

還請閱讀:

- 《大地上的尺規》,作者巫懷宇。全書分為四個部分,分析了歷史、藝術、科技和現代智慧形態,界限清晰又相互映襯地描繪了何謂現代人。該書是本文思想的直接來源,但是該書作者更為激進——主張取消“藝術”這一空泛的大詞。

- 《牛津通識讀本:維特根斯坦與哲學》,A.C.格雷林著,張金言譯。該書結合生平與背景,簡明扼要地帶你認識維特根斯坦和他的哲學。

- 《藝術的故事》,貢布里希著,開篇就展現“歷史中的藝術”視角的藝術史著作。

- 《遊戲是藝術嗎?是高尚藝術嗎?這是個重要問題》 小李老師以點帶面,以幾個否定和幾個要點嚴肅地談這個問題,也讓筆者決意要系統的談這個問題。

- 《以評價建築藝術性的角度審視遊戲:為什麼說遊戲可以被稱為“第九藝術”》 帶玩家瞭解我們不熟悉的建築藝術領域,講解的很清楚,但是顯然落入了Moriarty的圈套之中。