之前和朋友聊起一件事,對方表述感覺現在院線能看到的電影越來越少了,這幾年的電影表達越來越保守,而我也有這感覺,但是依舊想說是有受到疫情帶來的經濟生活環境的影響。

幾天後,對方給我發來陳可辛的報道。

“背景:據Variety等媒體報道,華人導演陳可辛近期創立了泛亞洲製片公司Changin ' Pictures,目標是為Netflix等流媒體平臺的觀眾提供優質內容,目前甄子丹、章子怡已確定參與該公司新劇。五部劇集最引人注目的是陳可辛執導、章子怡主演的《醬園弄殺夫案》,該劇改編自真實事件。講述的是1944年上海新昌路醬園內的詹周氏持刀殺死多年虐待自己的丈夫詹雲影的故事。劇集長度為五集,從劇情簡介和類型上來看,懸疑、驚悚和血腥將是主要元素。”

這件事本身並不複雜,只當做新聞看似沒啥太多細節,但是其動作本身對於業內卻是有影響的,而且這消息也是有段時間了,在國外沒太大水花,幾個月後,這新聞在出口轉內銷後在網絡上引起了一番討論。但是首先得說起陳可辛導演本人,會發現一切皆有跡可循,這不是他第一次幹。

是導演?還是製片人?

關於陳可辛這個導演其實很有意思,首先我不想把“港片”的重量掛在陳可辛身上,我覺得他可能和很多香港導演在很多場合都有提過“港片”的概念,但是他自己本身是並未怎麼認同這一概念的,陳可辛在我眼裡並沒有桎梏於港片曾經輝煌的時代,並因此存在各種壓力,他更多地是想著如何去從事好電影這份職業。

在大家眼裡陳可辛可能是一位非常優秀的導演,但是其實在我眼裡他本質上更是一個優秀的製片人。所以,從履歷來說,陳可辛一開始入行做的並非是導演,而是製片和監製。

後來在陳可辛的電影生涯裡,其有一大半工作也都是做監製和製片人。

監製、製片人相比較導演身份來說,更為首先是他的複雜。這種複雜不僅是跨國的文化背景,也是跨專業的,從電影立項到資金投資,再到負責計劃拍攝日程,監督和控制電影的開支成本以及後期宣傳,還有票房和利潤,這一切都要求陳可辛在除開導演本身的技術力之外,應該有著更為長袖善舞的交際能力和商業事業的協調與執行力。陳可辛從事影視行業超過30年,是在中國香港、內地、甚至整個亞洲都是頗具影響力的知名導演。其代表作有《雙城故事》《風塵三俠》《金枝玉葉》《甜蜜蜜》《投名狀》《中國合夥人》《奪冠》等,也兩次獲香港金像獎及臺灣金馬獎最佳導演獎項。

陳可辛1962年出生在香港,12歲跟著父母移居到泰國,18歲去美國上大學,大一學的是酒店管理,大二轉到電影專業。在大二的那個假期,他回到香港,由父親陳銅民(邵氏的電影導演、編劇)介紹進吳宇森《英雄無淚》的劇組做語言翻譯,之後進入了嘉禾電影公司學習製片和導演工作,再之後又經曾志偉介紹進入朋友的公司擔任製片,並且學習監製。

90年代曾志偉創立在香**樹一幟的UFO電影公司,集結了陳可辛、李志毅、張之亮、陳德森等一批優秀導演,以文藝喜劇為主要創作類型,陳可辛拍攝或編劇出過群星璀璨的《金枝玉葉》《甜蜜蜜》,也有嬉笑怒罵的《救世神棍》。

後來,UFO星落雲散。1998年,陳可辛前往好萊塢,為斯皮爾伯格的夢工廠拍攝愛情電影《情書》,在那個時間節點上,港片沒落,那時投資一部電影,拍完了都不敢上映,因為票房不夠支付宣傳費,一度形成潮流的香港電影,也突然過時了。而金融危機也惡性循環的導致電影行業票房越來越萎縮,當時內地市場暫未起來,整個香港開工劇組越來越少,香港電影人找了很多方法來尋找出路,陳可辛是最早一批從香港去好萊塢發展的導演,但是好萊塢工業化的模式給自由的香港電影人很多掣肘,一位從構思到宣傳都要全程主導的導演,進入了美國電影工業,有許許多多的不適應,導演只是被僱傭的身份而已。

“去到美國,發現美國有制度,但比香港死板,更權威,自己完全沒有議價權,香港還可以爭、可以談,那邊卻沒有談的餘地,面對他們的業界文化,都不知道找誰去談,感到自己無能為力。”陳可辛說。

第一次想做亞洲電影

曾志偉和他說過,如果不習慣,就回來,於是,陳可辛回到了香港。2000年,陳可辛接受曾志偉主導的Star East注資,成立了Applause Picture,打算做泛亞洲電影。你看,在20年前,陳可辛就邁出了今天這一步。和今天一樣的泛亞洲化電影拍攝同盟。只不過,當時的市場環境下,他失敗了。

Applause Picture同樣是主打“泛亞洲”概念,整合個亞洲資金,在多個亞洲國家的渠道上映,能拍攝多種類型的電影,當時的《三更》《見鬼》《晚娘》就是這一時期的作品。然而,這些電影在亞洲各地和北美髮行之後,全球票房不過千萬(美元),市場給了他響亮的一巴掌,告訴他你還沒準備好。陳可辛發覺雖然想做“泛亞洲”,因為市場和觀眾口味,卻似乎離不開驚悚片這個範疇了,於是,他想著複製《三更》的模式,找三位導演合拍三段式的愛情故事,結果根本找不到資金,這對陳可辛造成了很大的打擊。

資本需要市場的反饋,當時他以為這條道走不通。

不過,Applause Picture給陳可辛帶去了很多經驗。向來更多關注創作和市場的他,藉由Applause Picture明白了電影的融資是怎麼一回事,那段時間給他在製片人、導演身份之外,增補了更多做生意的經驗,加固了他商人的屬性。張藝謀執導的電影《英雄》揭開了內地的商業大片時代,陳可辛看到內地可容納的電影市場。

他北上了。

2009 年,陳可辛將工作室遷至北京為標誌事件,他是第一個將工作室設立在內地的香港導演。而之後,許多香港電影人如成龍、吳宇森、徐克、彭浩翔、王晶等都漸漸將工作重心甚至是生活重心轉移至內地,體現出陳可辛的前瞻性。《如果愛》《投名狀》、然後是《十月圍城》。

他衝進合拍片大潮,一部《投名狀》大殺四方贏得華語電影各個山頭一致讚賞:《投名狀》在中國票房逾2億人民幣,亞洲區創下逾4千萬美元的成績,更贏得香港電影金像獎八項大獎及三項金馬獎,包括最佳導演和最佳劇情片。

他是第一個直接把工作室放在北京的,回過頭看不得不說陳可辛商人的視野和眼界,期間他和合夥人也經歷的蜜月期和拆分期,在這期間他也開始熟悉內地電影圈子和辦事風格,陳可辛獨有的特點開始體現,也許是打通了整個電影鏈條,他能從更多的角度去引導創作,即陳可辛作為一個導演、製片、商人的文化觀察力,讓他能比其他人強很多,去反饋到編劇和創作。而且一直以來,陳可辛經歷過各種各樣的電影類型,並依據藝術思想與商業思考對影片進行個性化把握。

同時,他對於題材的巧妙選擇和深度挖掘,也使得影片更加凸顯現實主義和人性魅力,其一以貫之的人文情懷和理性深刻的人性思考都獨具一格。而他北上後執導的電影作品在香港電影主旋律化歷程中無疑更是成功的典範。

後來,出現了《中國合夥人》《親愛的》。

對比于徐克、林超賢、許鞍華這些同樣北上拍片的導演,這兩部電影會讓人意識不到是香港導演拍的,這是無論在選題還是情感上都非常沉下去的內地題材,而且足夠敏感,這其間的分寸和表達就算是內地導演都很難把控的。《中國合夥人》拿下5.4億票房,併為陳可辛捧回金雞獎、百花獎、華表獎等內地主流獎項。《親愛的》不僅贏得了票房和獎項的豐收,還帶來了較好的社會效益。陳可辛的個人創作風格,迅速地融入到了內地電影的語境中,其速度與深度,至今仍是北上香港導演的翹楚,他憑藉自己敏銳且包容的觀察力做到了文化融合、類型跳躍、貼近現實、迎合觀眾, 在北上的芸芸香港電影電影人中,陳可辛是難得的一位同時具備導演能力、監製能力和商業佈局視野的電影人。

後來幾年,陳可辛開始鋪開攤子,開始了各種監製和製片。老部下林愛華的《整容日記》,“世侄”曾國祥的《七月與安生》《少年的你》,御用剪輯師許宏宇的《喜歡你》,“三姑”吳君如的導演處女作《妖鈴鈴》……但是執著於人性故事與思考表達的陳可辛,又瞄準了一個人的傳記電影,她叫李娜(電影更名為《獨自·上揚》)。其實回看陳可辛的創作路線,可以看出他並非是一個執拗的人,他曾是香港的新移民(父親是泰國華人),又曾留學美國再回流香港工作,從事電影工作但是又不拘泥於輝煌的過去,懂得變遷和引導,能在內地環境中長袖善舞,說明其並非是一個喜歡挑戰難度或者鑽牛角尖的人。

對當時的陳可辛來說,他想拍的電影叫李娜。

奪冠後消失的電影

陳可辛就是生存主義者,也就說明他是一個務實的人。

但從陳可辛選擇好萊塢,選擇泛亞洲同盟,選擇北上這些事又可以看出他的這種務實又並非圓滑世故,而更應該被理解成一種堅韌的適應能力、生存能力,即使在局勢大好的《中國合夥人》之後,他與會去選擇社會角度和拍攝難度吃力不討好的《親愛的》,就可以看出他骨子裡仍有一種文人導演的創作傲氣,認為哪的環境都不可能完美,不如意十有八九,但無論怎樣,憑我的堅持都能適應。

他想拍攝的《獨自·上揚》,是因為這個人存在著巨大的話題和可展開的討論空間,能塞下他思考的東西。我不確定陳可辛在她身上看到什麼特質的點,但是很明顯,陳可辛是會堅持的那種人。《親愛的》之後的五年,陳可辛前往福建拍攝《奪冠》(當時叫《中國女排》),同時也拍攝了《獨自·上揚》。採訪問起他為何會連拍兩部體育題材電影?是你個人喜好,還是出於對市場的判斷?陳可辛說,在這個大環境裡,要考慮什麼能拍、什麼不能拍。之前我沒拍過體育題材,導演剛開始工作的幾年,拍的東西都有自傳的成分,很個人化,慢慢才會向外去找些新的東西來做。其實不管拍什麼,歸根結底是拍情感,拍人的故事。一開始我不是想拍體育題材,只是想拍李娜,覺得她是在一定社會環境裡很特別的存在。從《獨自·上揚》開始,才對體育題材感興趣。後來想拍女排,本以為影響力這麼大的一個團體肯定有很多人想拍,一問才知道,竟然沒有,所以就決定去拍了。

我從來都不是一個體育迷,但不可能不知道中國女排,不僅國內對她們瘋狂,整個華人圈子都對她們很瘋狂。但你要真問我對“女排精神”瞭解多少,那就是後來做劇本時慢慢去挖掘、慢慢去分析這個現象了。每個人可能理解都不同,但在我看來,1978年改革開放,百廢待興,在我們落後、缺乏自信的時候,中國女排是最先走出國門,重新走進世界大環境的,是衝在最前面的一群人。那對當時的中國來說是很大的突破和嘗試,已經遠不止體育那麼簡單了。我也不知道為什麼,但我好像就是對時代的東西感興趣,《甜蜜蜜》是在拍時代變遷,《中國合夥人》也是。想拍網球運動員還是在講一個運動員的成長,但拍女排不一樣,它背後有整個國家改革開放之後的歷史。我覺得,中國女排的主角是時代,通過女排,我們可以看到中國不同時代的面貌,而我可以對這種“面貌”做一些個人化的解讀,這可能就是很多人說我喜歡“夾帶私貨”的地方。陳可辛在拍攝《李娜》的同時也拍攝了《奪冠》(中國女排)。2020年9月25日,《奪冠》率先在內地上映,取得8.37億票房。

重新出發

在二十多年前,陳可辛就已經嘗試過泛亞洲的電影製作模式,當時市場時機尚未成熟,無論是創作者自身,還是影視工業環境,亦或是下游的渠道、平臺,資本等通通沒有做好準備。然而,如今已大不一樣。

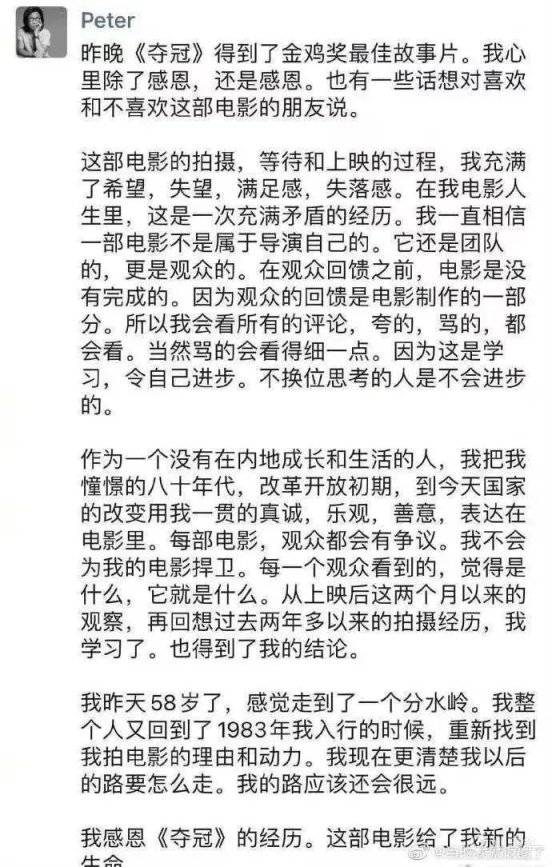

若是將時間迴轉至2020年,當年第33屆中國電影金雞獎將最佳故事片獎、最佳編劇獎、最佳攝影獎三個獎項都頒給了《奪冠》,但在第二天陳可辛本人的發了如下朋友圈。

他後來在面對GQ採訪時說,“2020年時間就像被靜止了一樣,對我來說,過去的十個月就是“特別的一刻”。這“一刻”讓我體會到了“退休”的快樂,也讓我想清楚了自己在真正退休前還有很多內心裡想去完成的事,想要去堅持走的路。”

不想猜測,也許從那個時候起,陳可辛就已經打定了主意。他曾經在採訪中說過審查並不可怕,最怕的是創作者的自我審查,所以他總是先拍攝出來,再想辦法。無法揣測,我也不想猜想,至少對於陳可辛來說,最後就是一種選擇吧。

他是一個積極且有強大執行力的人,他的這一次選擇,在不同的場合他都提到了電影市場的新變化,諸如流媒體巨頭的推動、SVOD模式的全球發行的巨大潛力、亞洲影視內容的跨文化認可度還有網飛在臺灣省、東南亞地區、還有韓國的電視劇的購買與發行等等原因,但或許真正的原因只來自於他內心,關乎於自由的創作和表達欲。

一方面是由於新冠疫情的肆虐,全球經濟遭受重創。當下國內院線市場的萎靡。今年國慶檔以14.92億的票房成績收尾,與前兩年差距巨大,疫情影響下,電影公司的內容減產和投資保守化帶來的影響在國慶檔體現得淋漓盡致,產能不足和類型單一化都為電影市場蒙上了一層陰雲。儘管有政策支持、行業扶持,但是面對就業市場的寒冬以及經濟環境差導致的額外支出的減少,外加短視頻、直播、遊戲等新興娛樂形式的線上衝擊,電影市場何時能復甦,何時能重新找回活力,誰也不能斷言。

另一方面是,疫情隔離帶來的生活方式改變,加上對現實和未來不確定性的恐懼感、焦慮感,持續留存在人們的心中。網絡的存在讓人們日常的消費需求和社交活動得到部分滿足,然而這種滿足卻無法彌補曾經生活中的另一些事情,電影作為第七藝術在人們需要在電影工業中找到情感鏈接,而陳可辛再次拾起泛亞洲計劃,也是一種再出發,他的行為可能會在另外一條路上給予桎梏於某種環境下的其他人一種啟發,而它在未來未必不會變成一條精彩的路。