恐怖是一種深厚的保守主義類型。儘管它是一種看似“壞的”回答,但仍然幫助主體擺脫了焦慮的困境。《米塔》的作者深諳大眾對於恐怖遊戲的喜愛,而事實也證明了這一點:恐怖元素不僅沒有讓人望而卻步,反而成為一種加分項。面對著越來越多“愛情恐怖”作品的湧現,如果我們僅將目光停留在內容層面,試圖尋找其共同特徵,最終只會徒勞無功。進行批判性行動的關鍵之處並不在於每部作品的細節內容上,諸如:“這裡的彩蛋暗示了什麼什麼……”、“那一個細節可以推測出某種陰謀論等等”,在這之前我們需要提出簡潔而又關鍵的問題,即:為什麼這種充斥著精神病特質的愛會如此令大眾著迷?

對於神經症患者而言,他們的愛更傾向於表現出不穩定性與猜疑性。他們往往難以明確自身的慾望,並且在愛情問題上伴隨著歇斯底里與矛盾。而精神病患者則表達出強烈致死的愛,這種愛同柏拉圖《會飲篇》中阿里斯托芬的愛情理論所一致,即:通過尋找伴侶來醫治我們被分割了的本性,試圖通過與伴侶合二為一來回歸到某種原初狀態。米塔中所謂“瘋狂米塔”的愛不正是這種愛嗎?她迫切地要求玩家永遠和她留在這裡,在這狹小空間中與她形成某種永恆的共同體。儘管基於外貌來看,這種來自一個面容較好者的過於強烈的愛一開始或許會令對方感到著迷,但緊接著,在很短的時間內,對方就會感到筋疲力竭,並且會因為這種來自伴侶的渴望而產生某種“排他性”。如果精神病患者察覺到對方想要逃離這種令人窒息的愛,他們的反應自然是強烈的仇恨並往往伴隨著報復行為。《米塔》整個遊戲不正是圍繞著“一個非精神病患者逃離精神病患者的愛”來進行的嗎?在這種顯而易見的外在威脅下,對於其他版本的米塔而言,相對正常的、伴隨著戀物癖式的愛則顯得更加魅力十足。

在驚魂記中,房間被佈置為三個樓層:一樓、地面、地牢。這就好像它再生產了人類主體性的三個層面:地面是“自我”,主角諾曼在這一層以正常兒子的面目行事,他被完全正常的“自我”接管了;在上面是“超我”,是母性超我,因為那個死去的母親基本是超我。然後是地牢,它是“本我”,不正常驅力的儲水庫。——《變態者電影指南》

在《米塔》中,房間不也展現為相似的圖式嗎?在一開始的房間中,什麼也沒有發生,一切都以正常的面貌運行——本我。緊接著我們聽到異響,有個聲音引導我們,被關在地下室的善良米塔在指引著我們的行動——超我。而房間外則是無意義的虛空和下水道式的黑暗,即本我——瘋狂米塔、失敗之作等作為純粹而過剩的驅力之具象化威脅著想要吞噬玩家。基於這個意涵,那些牆壁上出現的裂縫以及失去色彩的碎片無疑是原質的流露,在黑暗中有東西叫囂著試圖侵入相對穩固的現實。同希區柯克的《群鳥》中一樣,鳥開始無緣無故地對人類發起攻擊,作為一種外物的闖入,硬生生地將現實撕開。

“我們人類並不是天生在現實中,我們為了像正常人一樣和生活在社會現實的空間裡的他人互動,很多事情要發生,比如我們都很好地裝備了一套符號規則等等,當我們在一個象徵性空間內的適當居所被擾亂了,現實就瓦解了。”——《變態者電影指南》

如果說在《群鳥》中,鳥的入侵代表著過剩母性超我的爆發,那麼在米塔中,這種原質的入侵則是不可能的原樂所帶來的威脅。

我們該如何理解瘋狂米塔對男玩家玩弄般的追逐?在遊戲中,玩家所做的只是逃避並試圖通過修復錯誤來解決問題,三種結局則代表了玩家三種不同的態度。結局一玩家失敗,徹底淪為卡帶;結局二,玩家拔出了自己的卡帶,將暴力對準自己;結局三玩家選擇不去了解秘密,留在一開始的房間。結局一的失敗是註定的,這種失敗像極了奧菲斯在冥界的道路上再次失去歐律狄刻。在齊澤克那裡,奧菲斯愛的不是歐律狄刻,而是對她的這份愛中所呈現的自己,所以他自戀地回頭,故意失去歐律狄刻,從而把她作為崇高詩意的客體重新獲得。在這一意義上,瘋狂米塔不正是失意而又自戀的奧菲斯嗎,她無法完整構建自身的身份認同,只有通過倒錯式的行動,令玩家成為卡帶才能完成自身的自戀身份構建,不然她為何不以更簡單快捷的方式將玩家變成卡帶呢?因為這一曲折性本身也令她樂在其中,享受著同玩家的追逐遊戲。

這種執著的另一面則是符號性死亡,安提戈涅被排除在城邦符號共同體之外,其符號性死亡先於她的實際死亡。在愛情中這種著了魔般的特質並不僅僅以病嬌或其他倒錯式的方式體現,我們只需要想想《愛德華大夫》中的女主角就明白了:精神病院的心理大夫康斯坦絲•皮特森(英格麗•褒曼飾)是個專心學術的美女,而她所在的精神病院的院長即將由醫學界著名的愛德華大夫(格里高利•派克飾)接任新院長。皮特森本身就是愛德華的崇拜者,讀過很多他的書籍。不久之後,皮特森發現愛德華具有嚴重的心理疾病,並且也不是真正的愛德華大夫,所有的信息都指向男主角是精神有問題的殺人犯。然而,女主角直到影片最後一刻都一直堅信男主角並非兇手,並且深愛著他。最後的結局自然是“有情人終成眷屬”——男主角在女主角的幫助下洗清了罪名並解決了自身的精神問題。這裡的關鍵在於,女主角的愛難道不同樣帶有些許的危險特質嗎?如果說米塔裡精神病式狂熱的愛令人感到可怖,那麼《愛德華大夫》中,女主角那對男主角異於常人的執著卻反而令人感到崇高。同樣是帶著些許瘋狂的執著,精神病式的愛叫囂著試圖吞併他者,具有毀滅性質。而安提戈涅式的愛則是自毀性質的,即便自毀也愛著對方的一切。

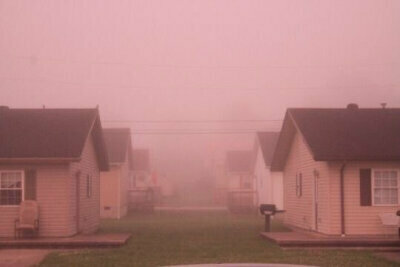

但是如果我們對此做出更大膽的解讀:如果《米塔》這一遊戲的核心是在於玩家一直試圖被動地逃離呢?(關於什麼的逃離?從何物逃離?)庸俗的解讀會是:現實生活太過於孤獨單調,所以玩家逃進遊戲中去。但顯然這種解讀的問題在於,遊戲中的孤獨單調不也一樣地顯而易見嗎?那些所謂夢核、怪核亦或是閾限空間元素的引用,將枯燥的修復過程轉變成一個個有趣的小遊戲不都是在暗示幻想的維度嗎?為什麼我們需要復古,這種熟悉感帶給了我們什麼?處於閾限空間裡,享受著孤獨。復古意味著不需要進一步的確定性,對於一個不明朗的未來,我們選擇重拾過去並對其施魅。

“在復古的懷舊電影中,‘作為客體的凝視’也遵循這樣的邏輯,真正迷人的客體並不是演示出來的場景,而是被它深深吸引和陶醉的天真‘他者’的凝視”——《斜目而視》

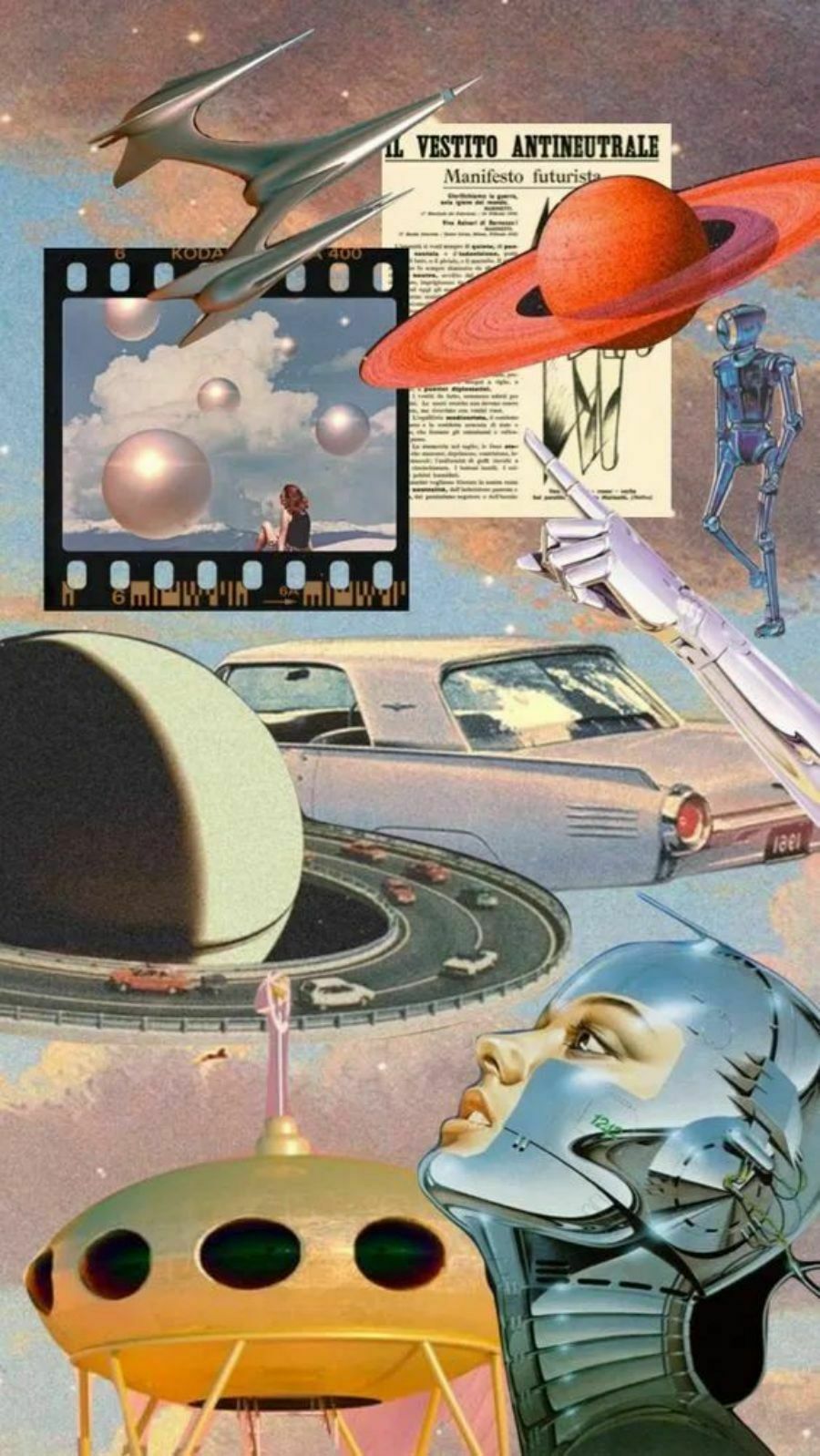

就像曾經一度流行過的復古未來主義,我們並非是在追求某種真正的未來圖景,而是懷念過去時代對未來的暢想,於是我們幻想過去對未來的幻想這一行動本身,簡而言之,我們懷念過去的未來。後室、夢核、怪核等要素的大幅興起不也是這樣嗎?它們相對於塔可夫斯基電影中的場景,多了一些恐怖與詭異。塔可夫斯基所展現的是時間惰性的維度,自然與生命活動的痕跡讓畫面避免轉向恐怖的可能,而閾限空間是失去生命的空間,所有的人造物都和人失去聯繫,這種無人認領的詭異物令我們熟悉而又不安。每當我們享受這些圖景時,我們從來不是細緻的凝視這些客體本身,而是凝視之凝視。

“主體在客體那裡看到的,只是主體自己的凝視,也就是說,根據這樣的魅力邏輯,主體只能在被觀賞對象上‘看見自己在看’。‘作為客體的凝視’絕非自足的自我映射點,相反,它更像是一個斑點,降低了被觀賞對象的清晰度。我從來不能恰當地觀看‘他者身上的視點’,從來不能把‘他者身上的視點’納入我的視域,而他者就是從那個視點那裡凝視我的。懷舊客體的功能在於,藉助於迷人的力量,遮蔽眼睛與凝視的二律背反,遮蔽‘作為客體的凝視’產生的創傷性衝擊。在懷舊中,他者的凝視在某種程度上已被馴服,已被‘紳士化’。我們得到的不是像創傷性、不和諧的斑點一樣噴湧而出的凝視,而是這樣的幻覺——‘看見自己在看’,也就是說,看見了凝視。”——《斜目而視》

玩家在遊戲中不斷地逃離並非是逃離某種孤獨或現實,而是逃離原樂,以至於他們通過一次次拾起替代性的快感試圖同原樂拉開距離,那些相對正常的各種米塔(善良米塔、帽子米塔、瞌睡米塔、短髮米塔、米拉、小米塔等等)不正是一種誘惑,來讓你接受一種合理化的、正常的現實嗎?從一種更激進的視角來看,如果瘋狂米塔所做的事正是以一種誇張的方式將玩家從這種誘惑中拯救出來呢?正如藍絲絨中的弗蘭克對桃樂絲所做的那樣,或許在某種程度上是一種瘋狂的、荒謬的但行之有效的嘗試,試圖幫助桃樂絲,使她從昏睡中醒來,從而回到現實生活中呢?在這個意義上,結構再次扭轉,我們得以憑藉弗洛伊德的視角看待這一行為:不是從現實中逃到幻想,而是從幻想逃回現實。

從某種意義上來講,米塔難道不是經過美化的《妖夜慌蹤》再版嗎?在《妖夜慌蹤》裡,是單調、灰暗、中上層郊區的現實——主人公與妻子結婚,妻子的神秘使他感到恐懼,對妻子的求愛沒有得到有適當的回應,甚至在他們性交時也屢屢不順……但主人公卻從妻子那裡得到一種施恩式的輕拍肩膀——完全就是屈辱。主角殺了妻子,並進入了自己的幻想空間,在那裡,他不僅重塑了自己,還重塑了整個社會環境:妻子從黑髮變成了金髮,還一直讚美他的性能力等等……這個夢境似乎是他所尋找的東西的實現。在現實中,障礙是固有的,他們的性生活根本不起作用,而在幻想空間中,障礙被外在化為了艾迪先生,他是性交的障礙。在幻想的最後,他們進行了性交,女人避開了主人公,並對他耳語“你永遠也得不到我”,在這個痛苦的時刻,我們被拉回了現實,此時主人公遭遇了完全相同的僵局。

而米塔所展現的,則是現實失敗的玩家逃到遊戲中,如果米塔是幻想,那它也一定是玩家的幻想,但是不可能的原樂太過強烈,以至於主人公不得不想方設法逃回現實,所以這種逃離一定是對於過剩的快感、原樂的逃離。遊戲中的一些場景,既不是現實也不是一開始的房間,彷彿遊戲世界即將要崩塌,散落著原始的暴力與混亂,這才是真正的恐怖時刻,不是幻想也不是現實,本應一動不動的骨架開始移動——失敗之作,其機制在許多恐怖遊戲中早已被廣泛運用(如《寂靜嶺》中的無臉護士),你需要一直看著它,否則它便會朝你移動。這一機制本身喻示了這樣的凝視:看著它,但不要太過接近,當你與原質過於接近,主體便無法承受(在遊戲中表現為死亡)。

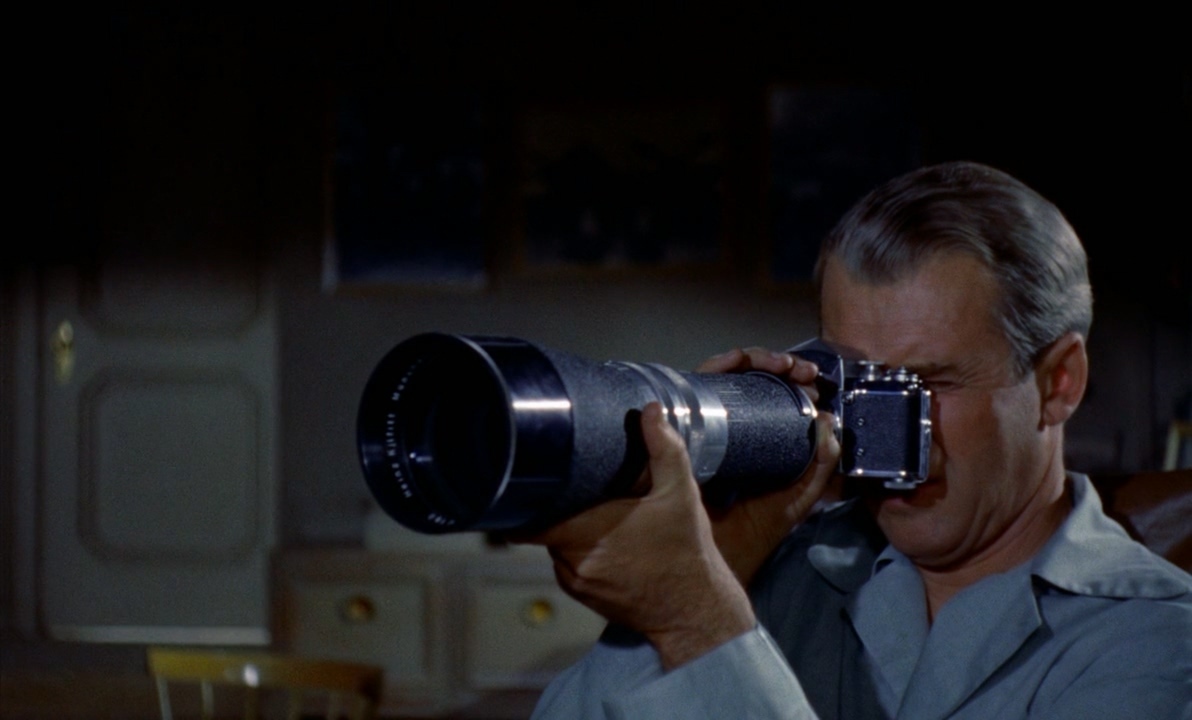

然而玩家真的不知道這些嗎?答案是否定的,他們完全知曉,但這並不妨礙他們樂在其中。同現代意識形態一樣,完全知曉帶來的結果便是令你不相信,以便更好地去相信——那些餐廳中展示的後廚監控,試圖重現邊沁的全景監獄:一方面讓你知曉食物的生產過程,一方面讓員工受到凝視的威脅。但在米塔中,這種凝視作出了反轉,玩家因為透過衣櫃看到真相而擔驚受怕,米塔卻樂在其中,這樣的結構同《後窗》完全一致:在《後窗》中,院子對面公寓裡的一舉一動自始至終都受到斯圖爾特的密切監視,但對面的人絲毫都不感到恐懼,甚至完全不屑一顧,每天都忙忙碌碌地做著自己的事情。感到恐懼的卻是斯圖爾特,是這個圓形監獄的監視者,他不停地注視著窗外,擔心錯過某個至關重要的細節——為了逃避性關係,通過秘密的觀察,把實際上的無能轉化為無所不能。

難道玩家本質上不是在做同樣的事情嗎?他們幾乎費盡心思地尋找每一個細小的彩蛋,只是為了逃避瘋狂米塔精神病式的愛所帶來的過剩快感。於是這種對誘惑的抵禦形成了“哭泣天使”的反面,不是會動的雕像,而是它的對立物——凍結的軀體。歌德在其小說《親和力》中,曾對18世紀貴族圈子內盛行的活人扮畫的做法作過一番出色描繪:人們搭建起著名的歷史或者文學場景以供家庭娛樂,臺上站著的活人保持著一動不動的姿態——也就是說,抵制著移動的誘惑。在這種情景下,身體可以被改變為無主體的部分客體的聚合。例如日本色情片的常見題材——“時間停止”,亦或是其另一種常見的情景:(部分已刪減)……其效果便是人臉這個主體性的寶座被奇怪地改變成一臺非人性的吮吸機器,女人的身體改變為一組“無身體的器官”,從整體來看就像兩個工人在操縱機器……在更大眾視野的領域中,一些所謂的新型直播形式不也是如此嗎?裝作像AI一樣在回答問題、扮作遊戲人物擺POSE、如同機器人一樣命令彈幕坐下(蕭炎等)……在第二個結局中,玩家將自己的卡帶拔出,完成了自毀。這也是對待原樂的最終態度——完全的暴力。

同《出租車司機》中,男主人公的歷程相一致:他在一開始認為雛妓是被逼迫的,試圖幫她脫身,緊接著他又發現雛妓是在享受,並不需要他的幫助,這種原樂令他恐懼萬分,為了將她從快感中拯救出來,這種僵局的最後只能是暴力的爆發——他殺了所有皮條客和相關的人,在最後將手指比槍對準自己,暗示了暴力的自殺性。在米塔中,玩家至少還有明確的,需要拯救的對象,我們可以幻想一個更可怕的情景,假設米塔們根本不需要被拯救並且樂在其中呢——他們享受被虐殺,享受被斬斷切碎然後重置,並對此樂此不疲。

如果說對原樂的抵禦是處於無意識層面的,但玩家抵禦它的方式是十分明確的:大部分人在遊玩後轉向了對各種米塔身體或符號審美的戀物癖式喜愛。他們所抵禦的是過於強大的快感:被割掉的頭顱、血肉橫切面的細節,精神病式的愛等等。玩家面臨的是類似《資產階級的審慎魅力》中那樣一次次的失敗:三對中上階層夫妻計劃共進晚餐,然而意想不到的麻煩總是阻礙著他們完成這個簡單的願望……但如果在這個意義上,這種病嬌式的喜愛本身也是一種屏障呢?一邊是不可能的原樂、原始又混亂的暴力、純粹的血肉與組織伴隨著過分強烈的快感;一邊是現實且複雜的感情——痛苦的、充斥懷疑與神經質的愛;無法像遊戲中一樣在米塔與米塔之間做出選擇,將主體的日常生活全部打亂的,充滿焦慮與不確定性的愛。這樣的愛過於真實與可怖以至於玩家寧願接受一個“倒錯式”的、病態的、精神病的愛。通過這種症狀,“至少這種發病彌補了愛的不確定性”,“雖然她是精神病,但這種愛是確定的”,通過這種方式建立起抵禦愛與原樂的隱蔽幻象。