恐怖是一种深厚的保守主义类型。尽管它是一种看似“坏的”回答,但仍然帮助主体摆脱了焦虑的困境。《米塔》的作者深谙大众对于恐怖游戏的喜爱,而事实也证明了这一点:恐怖元素不仅没有让人望而却步,反而成为一种加分项。面对着越来越多“爱情恐怖”作品的涌现,如果我们仅将目光停留在内容层面,试图寻找其共同特征,最终只会徒劳无功。进行批判性行动的关键之处并不在于每部作品的细节内容上,诸如:“这里的彩蛋暗示了什么什么……”、“那一个细节可以推测出某种阴谋论等等”,在这之前我们需要提出简洁而又关键的问题,即:为什么这种充斥着精神病特质的爱会如此令大众着迷?

对于神经症患者而言,他们的爱更倾向于表现出不稳定性与猜疑性。他们往往难以明确自身的欲望,并且在爱情问题上伴随着歇斯底里与矛盾。而精神病患者则表达出强烈致死的爱,这种爱同柏拉图《会饮篇》中阿里斯托芬的爱情理论所一致,即:通过寻找伴侣来医治我们被分割了的本性,试图通过与伴侣合二为一来回归到某种原初状态。米塔中所谓“疯狂米塔”的爱不正是这种爱吗?她迫切地要求玩家永远和她留在这里,在这狭小空间中与她形成某种永恒的共同体。尽管基于外貌来看,这种来自一个面容较好者的过于强烈的爱一开始或许会令对方感到着迷,但紧接着,在很短的时间内,对方就会感到筋疲力竭,并且会因为这种来自伴侣的渴望而产生某种“排他性”。如果精神病患者察觉到对方想要逃离这种令人窒息的爱,他们的反应自然是强烈的仇恨并往往伴随着报复行为。《米塔》整个游戏不正是围绕着“一个非精神病患者逃离精神病患者的爱”来进行的吗?在这种显而易见的外在威胁下,对于其他版本的米塔而言,相对正常的、伴随着恋物癖式的爱则显得更加魅力十足。

在惊魂记中,房间被布置为三个楼层:一楼、地面、地牢。这就好像它再生产了人类主体性的三个层面:地面是“自我”,主角诺曼在这一层以正常儿子的面目行事,他被完全正常的“自我”接管了;在上面是“超我”,是母性超我,因为那个死去的母亲基本是超我。然后是地牢,它是“本我”,不正常驱力的储水库。——《变态者电影指南》

在《米塔》中,房间不也展现为相似的图式吗?在一开始的房间中,什么也没有发生,一切都以正常的面貌运行——本我。紧接着我们听到异响,有个声音引导我们,被关在地下室的善良米塔在指引着我们的行动——超我。而房间外则是无意义的虚空和下水道式的黑暗,即本我——疯狂米塔、失败之作等作为纯粹而过剩的驱力之具象化威胁着想要吞噬玩家。基于这个意涵,那些墙壁上出现的裂缝以及失去色彩的碎片无疑是原质的流露,在黑暗中有东西叫嚣着试图侵入相对稳固的现实。同希区柯克的《群鸟》中一样,鸟开始无缘无故地对人类发起攻击,作为一种外物的闯入,硬生生地将现实撕开。

“我们人类并不是天生在现实中,我们为了像正常人一样和生活在社会现实的空间里的他人互动,很多事情要发生,比如我们都很好地装备了一套符号规则等等,当我们在一个象征性空间内的适当居所被扰乱了,现实就瓦解了。”——《变态者电影指南》

如果说在《群鸟》中,鸟的入侵代表着过剩母性超我的爆发,那么在米塔中,这种原质的入侵则是不可能的原乐所带来的威胁。

我们该如何理解疯狂米塔对男玩家玩弄般的追逐?在游戏中,玩家所做的只是逃避并试图通过修复错误来解决问题,三种结局则代表了玩家三种不同的态度。结局一玩家失败,彻底沦为卡带;结局二,玩家拔出了自己的卡带,将暴力对准自己;结局三玩家选择不去了解秘密,留在一开始的房间。结局一的失败是注定的,这种失败像极了奥菲斯在冥界的道路上再次失去欧律狄刻。在齐泽克那里,奥菲斯爱的不是欧律狄刻,而是对她的这份爱中所呈现的自己,所以他自恋地回头,故意失去欧律狄刻,从而把她作为崇高诗意的客体重新获得。在这一意义上,疯狂米塔不正是失意而又自恋的奥菲斯吗,她无法完整构建自身的身份认同,只有通过倒错式的行动,令玩家成为卡带才能完成自身的自恋身份构建,不然她为何不以更简单快捷的方式将玩家变成卡带呢?因为这一曲折性本身也令她乐在其中,享受着同玩家的追逐游戏。

这种执着的另一面则是符号性死亡,安提戈涅被排除在城邦符号共同体之外,其符号性死亡先于她的实际死亡。在爱情中这种着了魔般的特质并不仅仅以病娇或其他倒错式的方式体现,我们只需要想想《爱德华大夫》中的女主角就明白了:精神病院的心理大夫康斯坦丝•皮特森(英格丽•褒曼饰)是个专心学术的美女,而她所在的精神病院的院长即将由医学界著名的爱德华大夫(格里高利•派克饰)接任新院长。皮特森本身就是爱德华的崇拜者,读过很多他的书籍。不久之后,皮特森发现爱德华具有严重的心理疾病,并且也不是真正的爱德华大夫,所有的信息都指向男主角是精神有问题的杀人犯。然而,女主角直到影片最后一刻都一直坚信男主角并非凶手,并且深爱着他。最后的结局自然是“有情人终成眷属”——男主角在女主角的帮助下洗清了罪名并解决了自身的精神问题。这里的关键在于,女主角的爱难道不同样带有些许的危险特质吗?如果说米塔里精神病式狂热的爱令人感到可怖,那么《爱德华大夫》中,女主角那对男主角异于常人的执着却反而令人感到崇高。同样是带着些许疯狂的执着,精神病式的爱叫嚣着试图吞并他者,具有毁灭性质。而安提戈涅式的爱则是自毁性质的,即便自毁也爱着对方的一切。

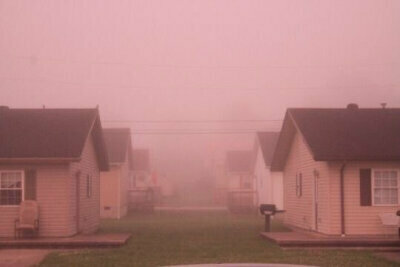

但是如果我们对此做出更大胆的解读:如果《米塔》这一游戏的核心是在于玩家一直试图被动地逃离呢?(关于什么的逃离?从何物逃离?)庸俗的解读会是:现实生活太过于孤独单调,所以玩家逃进游戏中去。但显然这种解读的问题在于,游戏中的孤独单调不也一样地显而易见吗?那些所谓梦核、怪核亦或是阈限空间元素的引用,将枯燥的修复过程转变成一个个有趣的小游戏不都是在暗示幻想的维度吗?为什么我们需要复古,这种熟悉感带给了我们什么?处于阈限空间里,享受着孤独。复古意味着不需要进一步的确定性,对于一个不明朗的未来,我们选择重拾过去并对其施魅。

“在复古的怀旧电影中,‘作为客体的凝视’也遵循这样的逻辑,真正迷人的客体并不是演示出来的场景,而是被它深深吸引和陶醉的天真‘他者’的凝视”——《斜目而视》

就像曾经一度流行过的复古未来主义,我们并非是在追求某种真正的未来图景,而是怀念过去时代对未来的畅想,于是我们幻想过去对未来的幻想这一行动本身,简而言之,我们怀念过去的未来。后室、梦核、怪核等要素的大幅兴起不也是这样吗?它们相对于塔可夫斯基电影中的场景,多了一些恐怖与诡异。塔可夫斯基所展现的是时间惰性的维度,自然与生命活动的痕迹让画面避免转向恐怖的可能,而阈限空间是失去生命的空间,所有的人造物都和人失去联系,这种无人认领的诡异物令我们熟悉而又不安。每当我们享受这些图景时,我们从来不是细致的凝视这些客体本身,而是凝视之凝视。

“主体在客体那里看到的,只是主体自己的凝视,也就是说,根据这样的魅力逻辑,主体只能在被观赏对象上‘看见自己在看’。‘作为客体的凝视’绝非自足的自我映射点,相反,它更像是一个斑点,降低了被观赏对象的清晰度。我从来不能恰当地观看‘他者身上的视点’,从来不能把‘他者身上的视点’纳入我的视域,而他者就是从那个视点那里凝视我的。怀旧客体的功能在于,借助于迷人的力量,遮蔽眼睛与凝视的二律背反,遮蔽‘作为客体的凝视’产生的创伤性冲击。在怀旧中,他者的凝视在某种程度上已被驯服,已被‘绅士化’。我们得到的不是像创伤性、不和谐的斑点一样喷涌而出的凝视,而是这样的幻觉——‘看见自己在看’,也就是说,看见了凝视。”——《斜目而视》

玩家在游戏中不断地逃离并非是逃离某种孤独或现实,而是逃离原乐,以至于他们通过一次次拾起替代性的快感试图同原乐拉开距离,那些相对正常的各种米塔(善良米塔、帽子米塔、瞌睡米塔、短发米塔、米拉、小米塔等等)不正是一种诱惑,来让你接受一种合理化的、正常的现实吗?从一种更激进的视角来看,如果疯狂米塔所做的事正是以一种夸张的方式将玩家从这种诱惑中拯救出来呢?正如蓝丝绒中的弗兰克对桃乐丝所做的那样,或许在某种程度上是一种疯狂的、荒谬的但行之有效的尝试,试图帮助桃乐丝,使她从昏睡中醒来,从而回到现实生活中呢?在这个意义上,结构再次扭转,我们得以凭借弗洛伊德的视角看待这一行为:不是从现实中逃到幻想,而是从幻想逃回现实。

从某种意义上来讲,米塔难道不是经过美化的《妖夜慌踪》再版吗?在《妖夜慌踪》里,是单调、灰暗、中上层郊区的现实——主人公与妻子结婚,妻子的神秘使他感到恐惧,对妻子的求爱没有得到有适当的回应,甚至在他们性交时也屡屡不顺……但主人公却从妻子那里得到一种施恩式的轻拍肩膀——完全就是屈辱。主角杀了妻子,并进入了自己的幻想空间,在那里,他不仅重塑了自己,还重塑了整个社会环境:妻子从黑发变成了金发,还一直赞美他的性能力等等……这个梦境似乎是他所寻找的东西的实现。在现实中,障碍是固有的,他们的性生活根本不起作用,而在幻想空间中,障碍被外在化为了艾迪先生,他是性交的障碍。在幻想的最后,他们进行了性交,女人避开了主人公,并对他耳语“你永远也得不到我”,在这个痛苦的时刻,我们被拉回了现实,此时主人公遭遇了完全相同的僵局。

而米塔所展现的,则是现实失败的玩家逃到游戏中,如果米塔是幻想,那它也一定是玩家的幻想,但是不可能的原乐太过强烈,以至于主人公不得不想方设法逃回现实,所以这种逃离一定是对于过剩的快感、原乐的逃离。游戏中的一些场景,既不是现实也不是一开始的房间,仿佛游戏世界即将要崩塌,散落着原始的暴力与混乱,这才是真正的恐怖时刻,不是幻想也不是现实,本应一动不动的骨架开始移动——失败之作,其机制在许多恐怖游戏中早已被广泛运用(如《寂静岭》中的无脸护士),你需要一直看着它,否则它便会朝你移动。这一机制本身喻示了这样的凝视:看着它,但不要太过接近,当你与原质过于接近,主体便无法承受(在游戏中表现为死亡)。

然而玩家真的不知道这些吗?答案是否定的,他们完全知晓,但这并不妨碍他们乐在其中。同现代意识形态一样,完全知晓带来的结果便是令你不相信,以便更好地去相信——那些餐厅中展示的后厨监控,试图重现边沁的全景监狱:一方面让你知晓食物的生产过程,一方面让员工受到凝视的威胁。但在米塔中,这种凝视作出了反转,玩家因为透过衣柜看到真相而担惊受怕,米塔却乐在其中,这样的结构同《后窗》完全一致:在《后窗》中,院子对面公寓里的一举一动自始至终都受到斯图尔特的密切监视,但对面的人丝毫都不感到恐惧,甚至完全不屑一顾,每天都忙忙碌碌地做着自己的事情。感到恐惧的却是斯图尔特,是这个圆形监狱的监视者,他不停地注视着窗外,担心错过某个至关重要的细节——为了逃避性关系,通过秘密的观察,把实际上的无能转化为无所不能。

难道玩家本质上不是在做同样的事情吗?他们几乎费尽心思地寻找每一个细小的彩蛋,只是为了逃避疯狂米塔精神病式的爱所带来的过剩快感。于是这种对诱惑的抵御形成了“哭泣天使”的反面,不是会动的雕像,而是它的对立物——冻结的躯体。歌德在其小说《亲和力》中,曾对18世纪贵族圈子内盛行的活人扮画的做法作过一番出色描绘:人们搭建起著名的历史或者文学场景以供家庭娱乐,台上站着的活人保持着一动不动的姿态——也就是说,抵制着移动的诱惑。在这种情景下,身体可以被改变为无主体的部分客体的聚合。例如日本色情片的常见题材——“时间停止”,亦或是其另一种常见的情景:(部分已删减)……其效果便是人脸这个主体性的宝座被奇怪地改变成一台非人性的吮吸机器,女人的身体改变为一组“无身体的器官”,从整体来看就像两个工人在操纵机器……在更大众视野的领域中,一些所谓的新型直播形式不也是如此吗?装作像AI一样在回答问题、扮作游戏人物摆POSE、如同机器人一样命令弹幕坐下(萧炎等)……在第二个结局中,玩家将自己的卡带拔出,完成了自毁。这也是对待原乐的最终态度——完全的暴力。

同《出租车司机》中,男主人公的历程相一致:他在一开始认为雏妓是被逼迫的,试图帮她脱身,紧接着他又发现雏妓是在享受,并不需要他的帮助,这种原乐令他恐惧万分,为了将她从快感中拯救出来,这种僵局的最后只能是暴力的爆发——他杀了所有皮条客和相关的人,在最后将手指比枪对准自己,暗示了暴力的自杀性。在米塔中,玩家至少还有明确的,需要拯救的对象,我们可以幻想一个更可怕的情景,假设米塔们根本不需要被拯救并且乐在其中呢——他们享受被虐杀,享受被斩断切碎然后重置,并对此乐此不疲。

如果说对原乐的抵御是处于无意识层面的,但玩家抵御它的方式是十分明确的:大部分人在游玩后转向了对各种米塔身体或符号审美的恋物癖式喜爱。他们所抵御的是过于强大的快感:被割掉的头颅、血肉横切面的细节,精神病式的爱等等。玩家面临的是类似《资产阶级的审慎魅力》中那样一次次的失败:三对中上阶层夫妻计划共进晚餐,然而意想不到的麻烦总是阻碍着他们完成这个简单的愿望……但如果在这个意义上,这种病娇式的喜爱本身也是一种屏障呢?一边是不可能的原乐、原始又混乱的暴力、纯粹的血肉与组织伴随着过分强烈的快感;一边是现实且复杂的感情——痛苦的、充斥怀疑与神经质的爱;无法像游戏中一样在米塔与米塔之间做出选择,将主体的日常生活全部打乱的,充满焦虑与不确定性的爱。这样的爱过于真实与可怖以至于玩家宁愿接受一个“倒错式”的、病态的、精神病的爱。通过这种症状,“至少这种发病弥补了爱的不确定性”,“虽然她是精神病,但这种爱是确定的”,通过这种方式建立起抵御爱与原乐的隐蔽幻象。